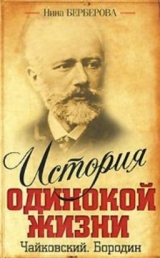

Текст книги "Бородин"

Автор книги: Нина Берберова

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)

VII

С детства – чуть ли не с двенадцати лет – в лице его была некоторая важность. И теперь белый галстук, фрак, звезда, муаровая лента поперек жилета шли ему; он смотрелся в зеркало: знакомое, спокойное и – ничего не поделаешь, надо признаться – барственное лицо. На лбу маленький шрам: упал двух лет, и с тех пор остался знак. Мешки под глазами. Геморрой, печень, сердце тоже немножко пошаливает. Пятьдесят лет. Впрочем, кажется, меньше: он решительно не знал, сколько ему лет; из Германии для какого-то словаря спрашивали об этом, и он написал пятьдесят, а потом какие-то родственницы уверили его, что сорок девять.

Сначала, получив письмо из словаря, он удивился: кому это нужно? Не все ли равно, когда и где он родился и что написал (и главное – чего не дописал)? Потом пришли какие-то вырезки из газет немецких, австрийских, голландских – критика его сочинений, игранных тогда-то, там-то. Критика обстоятельная, с нотными примерами, уважительная, восторженная. Обсуждались достоинства обеих симфоний. «Видно, так суждено, – думал он спокойно, без раздражения, – видно, недаром говорится где-то там про пророка и его отечество.»

Ему всегда казалось, что поэтов, литераторов, даже живописцев не ругают и не поносят так грубо, плоско и нагло, как ругают и поносят композиторов. Он никогда не страдал от писаний русских музыкальных критиков, но всегда им удивлялся. Мусоргский страдал от них. Кюи в раздражении спорил с ними печатно, Стасов негодовал – тоже резко и порой тоже грубо. Бородин удивлялся: вот он, всеми уважаемый человек, ученый с именем и звездой, признанный за границей композитор, и его в России шельмуют, да как! Удивительно… Вот этого меня, который в зеркале, обкладывают тупицы. За что?

«У Кончака – шопеновский пошиб», – писал кто-то и находил, что отрывки из «Игоря», «преподнесенные публике», лучше было бы не преподносить. «Ярославна назойливо кукует и кукует вам в ухо», а романс «Фальшивая нота» признавался девизом всей его композиторской деятельности: «Нужно, чтобы хоть где-нибудь была фальшивая нота. Иногда фальшивых нот несколько, иногда (как в «Спящей княжне») большинство фальшиво». Его называют «врагом и гонителем музыки», творцом «уродливых причуд», упрекают в склонности к «музыкально-безобразному и нелепому». В «Игоре» находят сходство с французскими операми. Из «Игоря» сыграно пока немногое (да и написано-то не больше половины), но уже его оплевали и изругали так, что имя это скоро станет нарицательным: «мазня», пишут в «Санкт-Петербургских Ведомостях», «рядом с этой мазней музыка «Средней Азии» показалась нам даже довольно миленькой».

Как странно, как непонятно, что тебя ненавидят люди, которых ты не знаешь и никогда не узнаешь, мимо которых ты пройдешь, пожимая плечами и думая: «Скорее мимо. К тем, которые любят то, что я делаю».

Но в России их пока немного: этими людьми можно с трудом наполнить большую стасовскую столовую. Кое-кто смотрит на него, как на раритет, настоящее совершенство: счастлив, красив, умен и талантлив. Мусоргский выразился о нем однажды: «роскошно-безмятежен», а Петр Ильич Чайковский – очень симпатичный ему, но какой далекий! – с любопытством смотрит на него, когда они встречаются: говорят, он очень несчастлив, Чайковский, и Бородин внушает ему любопытство именно своим равновесием.

Как светские люди, они встречались и в Петербурге, и в Москве – как светские люди и музыканты, но о музыке – ни-ни, разве что об общем друге – Балакиреве, других общих друзей нет. (Бородин знает, что Чайковский давно ненавидит Кюи и приходит в бешенство, тщательно скрываемое, при упоминании о Мусоргском.) А больше оба обмениваются вежливыми словами, междометиями, наносят друг другу визиты, улыбаются друг другу, снимают друг перед другом шляпы. «Дилетант», – думает про Бородина Чайковский. «Клинический элемент», – думает про Чайковского Бородин. Он немного шокирован «ненормальностью»московского музыканта; да, он, вероятно, действительно совершенство —он не понимает никакого душевного уродства.

Он не понимает, не хочет понимать и душевного уродства Мусоргского: он жалеет его, он знает, что жизнь его кончится белой горячкой, но не понимает, откуда и как может придти к человеку – существу разумному – такое буйство, отчаяние, падение, может появиться в нем такая страшная склонность тратиться, теряться. Бородин, в жизни никуда не пришедший вовремя, откладывающий на завтра все, что нужно сделать сегодня, никуда никогда не спешивший, не раздвоившийся, но спокойно пошедший двумя дорогами – без сомнений, мучений, вопросов, не имеет желания да и умения вдуматься в то, что происходит вокруг – с людьми, с жизнью вообще. Люди кругом кажутся курьезом, «эдакой любопытной штукенцией». Курьезом кажется наука (вот ведь до чего докопались!), курьезом кажется ему собственная музыка: дико все это и откуда – если подумать – взялось? Ну я понимаю: Кюи, Римский, Балакирев – у них ясно, откуда, но у меня? Какой-то, право, анекдот!

Как у большинства людей, к 50-ти годам начала все чаще приходить в голову мысль об упорядочении безалаберной жизни, – а у него жизнь была утомительной, безалаберной всегда. Нельзя ли устроить в Царское или Гатчину не переносящую Петербурга жену? (полгода проводит она в Москве и в деревне), нельзя ли выгнать из дому воровку-экономку, попросить выехать бездомную родственницу, самому не заниматься делами милых, но в сущности чужих людей? Трех воспитанниц он выдал замуж за трех своих учеников. Не довольно ли? Хорошо бы заболеть чем-нибудь серьезным и длительным, чтобы не читать лекций и сесть писать: половецкий стан из всех четырех действий – самое до сих пор им любимое. В Кончака, в Кончаковну вкладывает он что-то такое бессознательно-заветное. И, конечно, их и Владимира Галицкого он любит больше, чем Ярославну и самого Игоря – тема Игоря является к нему поздно и с трудом.

Корсинька уже не приходит тянуть из него жилы: написали? Переложили? Корсинька оброс семьей, положением; это теперь – Николай Андреевич, помощник управляющего Певческой капеллой; не пишет ему грозных писем и Балакирев – он изменился больше всех, он отошел от кружка, говорят: ему все кажется, что его разлюбили, недооценили, что его перестали слушаться; все – сам по себе, а он ни при чем. В голосе у него обида; никакие уверения не помогают; от волнения, что недохвалят его «Тамару», он нигде не играет ее, и людям с ним тяжело. И Модест, милый, буйный Модест Мусоргский, первый музыкальный друг Бородина, любимый и не до конца понятый им гений, не зовет его за собой в музыкальную пучину – на гибель «карьеры» и, если надо, самого существования: Мусоргский умирает в больнице, и на торжественных похоронах (Стасов позаботился обо всем – он и рождает их, и хоронит) – на открытии тяжелого мраморного монумента Бородин говорит речь. Лицо его грустно и важно. Когда он был ребенком, в нем уже была эта важность…

«А ведь я, господа, совершенно одинок на свете, – хочется ему сказать в заключение своей надгробной речи. – Тоска, господа, тощища!» И что до того, что Стасов и Кюи в восторге от речетатива Ярославны, что Лист пишет ему лестные письма и зовет опять в Веймар, что из немецкого словаря приходит запрос – сколько ему лет (ах он не знает, сколько ему лет!) – не в этом же человеческое счастье, и не в верности больной, старой жены, и не в шумном от молодежи доме, – где, между прочим, негде приткнуться, – не в этом, но в чем? Если бы он был настоящим,как Корсаков, каким был Модест, то счастье было бы в самом речитативе, в том, какприходит к нему все это, минута, когда вдруг является «Море» или «Для берегов»; но он ведь не настоящий, он ведь раритет, и жизнь его – курьез, и теперь уже поздно что-либо менять и самому меняться.

Поздно не потому, что он устал, обрюзг, что ему пятьдесят. Сил в нем много, он мало тратил себя и мог бы жить сто лет – немножко сочинять, немножко преподавать… Поздно потому, что невозможно, немыслимо сказать: я выбрал. Я ухожу из академии; я – музыкант. Что скажет на это теща? Синклит профессоров? Что скажут ассистенты? У него есть обязанности: что скажут дамы из совета женских врачебных курсов? Анна Павловна Философова? Что скажут музыкальные враги? Заслуженный профессор Бородин решил, наконец, поступить в консерваторию.

Или, например, в Москве (где особенная напускается им на себя важность), что бы сказали там, если бы он начал свою жизнь сначала? Как вежливо и снисходительно улыбнулся бы Чайковский. Они сидят у Тестова вчетвером: Бородин, Балакирев, Чайковский и Танеев; Балакирев, Чайковский и Танеев разговаривают, как профессионалы, грубо сказать: карман их зависит от их вдохновения. А он между ними чувствует себя гостем. Но между Менделеевым и Меньшуткиным он тоже – гость. И пусть этого не чувствуют ни те, ни эти, он-то это чувствует и не перестанет ощущать никогда.

Параллельно с «Князем Игорем» шла у него и другая музыкальная работа – квартет, романсы, третья симфония, – но все это как будто делалось само, а когда не делалось – не стоило беспокоиться: когда-нибудь сделается. Этого своего убеждения он стыдился только перед иностранцами – русские понимали его и ему сочувствовали. Но Листу никак нельзя было признаться в нем. «Что вы делаете? Почему так мало пишете? Чем вообще занимаетесь?» – кричал и стучал тростью Лист во второе их свидание, когда Бородин, спустя четыре года после веймарского угара, опять поехал в Германию. «Мосье Бородин, так нельзя. Ваша опера не сдвинулась с места». Что было Листу здесь до науки, до женских курсов, до мелочей его домашней жизни, разъедающих его бытие? Ему никак нельзя было бы рассказать стасовское сравнение Бородина со слоном и его навозом. «Ценнейшая вещь слоновый навоз. И вот ходят-ходят за слоном целыми днями, чтобы не упустить, подобрать, а все нет. Так и я за вами, Александр Порфирьевич, – хожу, хожу, не упадет ли что – касательно «Игоря» или романсика какого». Листу надо выдумывать что-нибудь: славянскую лень, болезнь жены – что-нибудь скучное и не очень верное. Но он смотрел остро и пронзительно и требовал, чтобы Бородин тут же, сейчас же делал переложения «Средней Азии» для четырех рук. «Да, да, натощак, до всякого кофе. Вот вам бумага, вот перо». И Бородин принимался исполнять его волю, выставляя над текстом свое посвящение мейстеру.

В это же приблизительно время он писал Стасову: «Насчет обилия хоров в «Игоре», то я не боюсь. Подумайте сами: в первой картине хор прерывается речитативами и ариозными вставками солистов: речитативом Владимира Галицкого, его brindisi, дуэтом и речитативом Скулы и Ерошки, княжою песней их. Во второй картине соло Ярославны, дуэт ее с Владимиром Галицким, многочисленные реплики ее, речитатив и вставки. Наконец, она тоже человек, а не фонограф или органчик, заводимый ключиком. Не сходя со сцены ни за какою надобностью и выводя высокие нотки, ведь всякая погибнет во цвете лет и славы, если ей не дать передышки. Притом она все волнуется, стонет, надрывается, скулит, ей-ей не выдержать никому. (Вона оно как сочиняется органическито либретто!) Впрочем, боюсь, чтобы на сей раз слон не оказался страдающим констипацией…»

На Ярославну, еще недописанную, у него руки чесались писать пародию.

VIII

В девяностых годах она приезжала в Россию, и многие еще помнят ее – графиню Мерси д'Аржанто, высокую старуху в рыжем парике, в бархатном платье с подборами, с лорнетом в руке, не снимавшей перчатки. В середине восьмидесятых годов ей было за пятьдесят, и в это именно время появилась она в европейском музыкальном мире. Цезарь Кюи, ездивший за границу, привез Бородину известие о том, что в Бельгии, в родовом своем замке живет немного капризная, но хорошо образованная барыня, большая любительница новой русской музыки, поклонница его двух симфоний и романсов. «Ну, и бог с ней», – ответил Цезарю Кюи Бородин. «Мудрено быть одновременно и Глинкой, и Семеном Петровичем, – писал Александр Порфирьевич жене, – и ученым, и комиссионером, и художником, и чиновником, и благотворителем, и отцом чужих детей, и лекарем, и больным. Кончишь тем, что сделаешься только последним. Не только в деревню, а кажется, к черту бы отправился отсюда. А тут еще эти бельгийские и петербургские дурачки с музыкой лезут».

Но настойчивая графиня сама написала ему, потребовала концертных номеров «Князя Игоря», прислала французские переводы бородинских романсов и арий. Переводы эти были ужасны: «сесть князем на Путивле» графиня перевела: «ах, дайте мне сесть на мою грузинскую кобылу Poultiva». Бородин на изысканнейшем французском языке (с большим трудом давшемся) поблагодарил ее. Она опять написала ему: опять прислала переводы, потребовала переложения «Моря» для оркестра, сообщила, что Бородин ее стараниями принят в Общество композиторов в Париже (причем его рекомендовал по ее просьбе Сэн-Санс). Кроме того, она сообщала, что в Бельгии два раза играли его 1-ую симфонию, а в Париже – А-дурный квартет, и спрашивала: что он за человек? Почему так мало пишет? Почему не кончает оперы? Знает ли про себя, что он большой музыкант?

Он ответил не сразу: было много домашних дел. Болел старый кот Васильич; потом его замучили заседаниями. Жена приезжала из Москвы, а когда она приезжала, начиналась та «невозможная жизнь», которой он так теперь боялся: жена не признавала «богадельни» (вовремя спать, вовремя есть), и он опять приучился ложиться в четвертом часу ночи, обедать, когда все ужинают, и опять у него ни на что не хватало времени.

«Милостивая государыня, – писал Бородин графине Мерси д'Аржанто. – Я польщен, я тронут тем избытком доброты, с которым вы относитесь ко мне…» Но через два месяца она умело, как светская женщина, повернула переписку: «Вы для меня то же, что в сказках добрая волшебница для принца (обыкновенно ужасного дурака)», – писал он ей, и это ей очень нравилось, а еще через три месяца он звал ее «дорогой мамашей крестной» и почтительно целовал обе ее ручки, «которые вы еще от меня не отняли».

Однако голос его в письмах к ней оставался таким, будто из «степей», из «снегом занесенной варварской страны», некий «белый медведь», объевшийся сальной свечкой, говорит с существом возвышенным, необыкновенным и совершенно ему чужим. «Вы необыкновенны», – писал он, и она вторила ему: «Нет, это вы необыкновенные существа, там, в ваших льдах». – «Да, мы чудаки, – соглашался он, – но вы – ангел доброты и все сумеете понять и простить».

На первом месте из петербургских музыкантов стоял для графини Кюи. Балакиревым и Римским она интересовалась мало, Мусоргского едва знала и не стремилась узнать. Чайковский в это время был уже слишком знаменит, чтобы им стоило интересоваться – графиня любила открывать таланты, ее прельщала мысль устроить славу Бородину – не в Париже, где это было бы трудно и где успех мог быть сомнителен, но в Льеже и в Антверпене. Ее соблазняло поставить оперу Кюи «Кавказский пленник» на сцене королевского брюссельского театра. Соблазняла эта мысль и самого Кюи.

Если бы не Цезарь Антонович, Бородин, вероятно, никогда не тронулся бы из Петербурга; тщательная обработка графиней бельгийских музыкантов и публики, конечно, льстила ему, но он был слишком тяжел на подъем. Кюи уговорил его, почти насильно вырвал из дому, усадил в спальный вагон 1-го класса (Бородин никогда так роскошно не путешествовал). И эта поездка, и все бельгийское пребывание являлось потом в воспоминании каким-то хорошо срепетированным театральным спектаклем, в котором и он, и Кюи играли главные, несомненно очень приятные и хорошо разученные роли, душой которого была, наконец, впервые увиденная графиня Мерси д'Аржанто.

Ее безукоризненная светскость, ее замок, ее муж, ее обращение с главным дирижером бельгийского симфонического оркестра, как со своим личным секретарем, ее умная и тонкая лесть и умение знакомить и сводить обоих приезжих «дикарей» только с теми, кто знает их, уверяя, что это – вся Бельгия – все это сделало жизнь Бородина и Кюи у нее в гостях чрезвычайно приятной: у нее в гостях они чувствовали себя не только в старинном замке Аржанто, но и в Льеже, и в Брюсселе – вся страна казалась им ее гостеприимным, комфортабельным родовым поместьем, населенным музыкально-образованными людьми, наперебой игравшими русскую музыку, знавшими наизусть «Среднюю Азию» и фортепианные вещи Кюи; на банкетах провозглашали тосты за «Игоря», и Бородин отвечал на французском языке, которому за эти месяцы подучился. Даже дирижерство Бородина вызвало овации; какие-то подбегали девушки просить автографов и у него, и у Кюи, после первого представления «Кавказского пленника» удостоившегося подношения – золотой лиры.

Больше всего это было похоже на сон. Маленькая, нарядная страна сделала ему славу, благодаря еще недавно совсем чужой богатой, взбалмошной барыне. Из Лейпцига и Парижа пришли приглашения – туда дошел слух о его бельгийском триумфе. Из Монако, из Вены шли письма. И в Петербурге кое-кто по приезде поздравил его.

В Петербурге – зима. Из железом окованных сундуков вынимаются запушенные нафталином бобры – шубы и шапки, громадные начищаются калоши, и вот уже он шагает от академии к клиникам – обычный его путь по набережной, от Литейного к Николаевскому мосту. Опять лекции, опять полтораста молодых лиц, обращенных к нему в аудитории, и слушательницы врачебных курсов, ходящие за ним гурьбой, носящие за ним его палку, его рукавицы, заглядывающие ему в глаза. Без всех этих девушек и юношей он не представляет себе жизни. Опять заседания, собрания, дела ученые и благотворительные, где-то на десятом месте – дела музыкальные: но в этом году они принимают новый оттенок.

Балакирев был —это теперь ясно и Стасову, и Корсакову, и Бородину. Балакирев жив, но все, что он мог, он исполнил, и без него, вне его, проходит теперь жизнь музыкального Петербурга, где крепнет посмертная слава Мусоргского, где растет Глазунов, где входит в славу Лядов, где появляется Митрофан Петрович Беляев со своими капиталами. «Как мы, однако, стары», – говорит Бородин, глядя на двадцатилетнего Глазунова. – «Как мы, должно быть, уже стары!» Но ощущения «умудренности», «убеленности сединами» у него нет: шалит желудок от невоздержанности в еде, шумит иногда сердце – вот и вся старость, да еще невозможность быстро двигаться. Внутри же порой так же чисто, весело и спокойно, как бывало, так же гладко и ровно, как в молодости. Есть силы – душевные, творческие – да что в них, если он не знает, как дать им волю, и впереди все, как и прежде, – сумбурно, неразрешимо и темно? Никогда в его жизни не будет ни стройности, ни порядка, так и будет до конца тяготеть над ним невозможность осуществить все то, что в нем есть; как он подавил когда-то в сердце любовь к Анке, так подавил он музыку, так подавил увлечение точными науками – перевел его в профессию, что-то даже и в нем потушил; и если бы ему вернуть молодость – опять было бы то же, потому что он не может не поступать так, как поступает – во вред или на пользу себе – об этом не думается – думать, размышлять о себе он не может, он все откладывает на когда-нибудь, на какой-нибудь этакий уютный, одинокий вечер (какой бывает у всех людей), когда горит лампа и в мягком кресле… Но такого вечера у него нет.

У него вечерами полна квартира «чужих детей». Жена опять в Москве – и не пришлось бы ему ехать к ней, она пишет, что «при смерти», и письма такие тоскливые (только он привык и к тоскливым письмам, и к неизлечимым ее болезням – 20 лет уже всему этому, и что-то в душе притупилось, там, где раньше были сострадание и нежность). Вечерами – ни лампы, ни кресла, ни листа нотной бумаги перед ним – теперь ясно и то, что без этого он живет и проживет, а вот без «чужих детей», шума, смеха, бестолковщины, гипнотических сеансов, завывающего модную польку аристона он жить не может. Ему мало видеть их в аудиториях – он окружен и дома частью живущей на его счет, переженившейся между собой толпой «воспитанников» и «воспитанниц», уже обзаведшихся потомством, тоже присутствующим тут и требующим к себе внимания: кого-то он крестит, кого-то женит, кого-то лечит, кого-то устраивает «по гроб жизни». Среди них и старые друзья, и дети их, и внуки, и родственники родственников его и жены, наполняющие дом смехом, плачем, восторгами, жалобами, сплетнями. Вся эта орава требует от него помощи, совета, требует его времени, требует, чтобы он входил во все ее дела, чтобы кормил ее, чтобы развлекал и поучал.

В соседней аудитории сдвигаются скамейки, приглашается тапер и устраиваются иногда танцы.

На масленице 1887 года был такой бал – на этот раз костюмированный. Собралось человек тридцать гостей (а по хозяйству хлопотали какие-то «племянницы»). Бородин был одет мужиком – в кумачовую рубаху и высокие сапоги.

«Ты не поверишь, как летит время в этом водовороте, в этой бесконечной толчее жизни…»

И в кумачовой рубахе, в высоких сапогах, он много танцевал и смеялся, плотно ужинал, пел хором, подражал кому-то.

«…Дни мелькают за днями, точно телеграфные столбы мимо поезда по железной дороге, который несется на всех парах…»

В аудитории, где гремел рояль и где отплясывали кадриль так любившие его, но так мешавшие ему жить люди, он внезапно запнулся на полуслове и со всего громадного роста, со всей своей важностью рухнул на пол.

«…Иногда, право, становится даже страшно, когда подумаешь, как бежит время, и куда бежит, и ради чего бежит…»

Это был разрыв сердца. Сперва у плясавших мелькнула мысль, что он шутит – многие хохоча продолжали кадриль, особенно дальние, и не сразу остановили тапера.

Там, где был похоронен Мусоргский и где Александр Порфирьевич говорил над ним речь, подле огромного, безобразного монумента был поставлен и ему самому монумент – еще страшнее, роскошнее и безобразнее. Словно подражая тяжелой его фигуре, огромному мертвому телу, на руках принесенному сюда, огромные повисли венки с лентами из жесткого золотого глазета, с черными бархатными буквами, прославляющими ученого, музыканта и либерала, с золотыми кистями – размером в его кулак. Тяжелая решетка сдавила могильную плиту; мраморный бюст в воротничке и галстуке был прижат гранитным сводом грузной памятной доски с выгравированными темами его музыкальных сочинений, с славянской вязью фамилии, с химическими формулами его открытий. Две страшные лавровые ветви поднялись над бюстом и скрещиваются вверху – все это должно изображать «золотую музыкальную страницу, вписанную Бородиным в историю России».

Корсаков и Глазунов разбирали его последние работы. В день смерти он что-то подчищал в III симфонии, а накануне сидел над хором половецкого дозора. Тут же валялся чей-то доклад по гигиене, просмотренный и одобренный Бородиным. На докладе был нарисован камертон.

1937