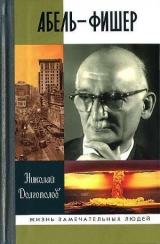

Текст книги "Абель — Фишер"

Автор книги: Николай Долгополов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

В квартиру на Мархлевского, по воспоминаниям Авангарда Вольдемаровича, заходил и друг дяди Рудольфа – Вилли Фишер. Иногда они отправлялись на дачу в Челюскинскую. Там же неподалеку отвели в свое время участок земли и Рудольфу Абелю, но ничего путного построить как-то не удалось. Так что жили с семьей у друга Вилли. Дочь Фишера Эвелина называла Авангарда «Авкой».

В 1943 году подросшего Авангарда призвали в армию. Закончил военное пехотное училище в Подольске. Воевал в составе 43-й гвардейской стрелковой Латышской дивизии, освобождал Ригу от фашистов, тогда дивизия получила почетное наименование «Рижская». После войны лейтенант Авангард Абель служил помощником военного коменданта в родном отцу городе. В 1956-м перебрался в Волгоград, где работал фотографом в «Волгоградоблфото». Был заместителем председателя правления областной ассоциации Всесоюзной ассоциации жертв незаконных репрессий. Ездил в 1990-м в Ленинград, где несколько дней изучал дело незаконно репрессированного и расстрелянного отца, реабилитированного в 1957-м. Примечательна и дата реабилитации – 9 мая.

Авангард Вольдемарович помимо русского знает латышский и немецкий. Возникла идея переехать в Ригу, на родину предков, но, хотя все формальности при подаче заявления были совершенно точно соблюдены, он получил отказ.

А третий из братьев Абелей – уже упоминавшийся младший Готфрид – всю жизнь провел в родном городе. Закончил университет, работал на мебельной фабрике. Одна из его дочерей, Марута, вышла замуж за популярного в Латвии спортсмена Иманта Бодниекса, олимпийского чемпиона по велоспорту. Сложности большой политики обошли Готфрида стороной.

Рудольф Иванович Абель наезжал после войны в Ригу, встречался с братом. После освобождения из американской тюрьмы побывал в Латвии и Вильям Генрихович Фишер. Отдыхал в Юрмале, встречался со знакомыми. Человек совсем не публичный, он отказывался от шумных встреч, бесед и интервью. Если все же настойчивые журналисты на него выходили, то вежливо, не отказывая, просил их обращаться с просьбами о встрече к его московским начальникам.

Благодарю племянника за присланные материалы и особенно за уникальные фотографии дяди. Я уж не чаял их отыскать. Лицо у Рудольфа Ивановича Абеля симпатичное, он русоволос, плечист. Внешность, я бы сказал, весьма приятная, типично арийская. Так что догадок по поводу того, как же использовала его наша разведка, возникает немало.

Благодарность и коллегам из владимирской газеты «Всполье». После моей газетной публикации о «настоящем» Рудольфе Ивановиче Абеле заместитель главного редактора Елена Смирнова прислала мне статью из своей газеты. Полковник Шевченко, участник обмена на мосту Глинике, который тогда сопровождал Пауэрса, передал во «Всполье» фотографию, на которой сняты два Абеля – истинный, Рудольф Иванович, и Вильям Генрихович Фишер – Абель. Фотографию Шевченко подарил сам Фишер в знак признательности.

А если возвратиться к «настоящему» Абелю, то замечу, что боевые награды вручали Рудольфу Ивановичу уже в конце войны: орден Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, медали «За оборону Кавказа» и «Партизану Великой Отечественной войны» I степени. А еще он – почетный сотрудник НКВД СССР.

Потому совсем неожиданно выглядит приказ МГБ СССР № 1867 от 27 сентября 1946 года:

«Уволен из органов безопасности по возрасту».

Хорош подарок «почетному сотруднику», которому накануне исполнилось всего 46 лет.

В отставку он ушел в звании подполковника. Говорят, что устал, болел… Или все же припомнились кадровикам брат – «враг народа» и жена-дворянка? Да и замолвить словечко за Рудольфа было уже некому. Судоплатова перевели в другое управление, а Якова Серебрянского еще в мае 1946-го отправили в отставку. Потом снова арестовали, и по сегодняшний день глухо пишется, будто умер легендарный Яша в тюремной камере. Может быть, и во время допроса с пристрастием?

Дружба Рудольфа Ивановича Абеля с семейством Фишеров оставалась неизменной – он даже встречался с Фишером, когда тот вырвался из Штатов в отпуск. Но окончательного возвращения товарища из нелегальной командировки в 1962 году так и не дождался – он скоропостижно скончался в декабре 1955-го. Так что Рудольф Иванович не узнал, что арестованный Вилли Фишер взял его имя и что был такой судебный процесс: «Соединенные Штаты против Рудольфа Ивановича Абеля». Даже уйдя из жизни, Абель помогал и Вилли, и тому Делу, которому служил.

Он покинул этот мир, не дожив и до шестидесяти, безвестным и честным, никак не предполагая, что имя «Рудольф Абель» войдет в учебники разведки всех стран… Эта глава – крошечный комочек памяти, сотканный из секретных архивных бумаг и коротких воспоминаний: был такой разведчик, Рудольф Абель. Настоящий Абель.

Все вышеизложенное – официальная версия, частично подтвержденная документами, любезно выданными выписками из архивов.

А мне по душе и сердечный рассказ дочери Эвелины. К «дяде Рудольфу» она относилась с теплотой для нее, человека суховатого, даже не свойственной. Прислушайтесь к Эвелине…

– Точно судить не берусь, но встретились они с Рудольфом Абелем, вероятно, в году 1937-м, когда оба служили в органах. И появился он у нас, на Втором Троицком, после нашего возвращения из Англии, приблизительно в декабре. И вскоре стал приходить часто.

Папа был выше дяди Рудольфа. Папа – тощий, темный, плешь у него приличная. А дядя Рудольф – блондин, коренастый, улыбающийся, с густой шевелюрой. Третий друг появился гораздо позже – Кирилл Хенкин. В военные годы он у них учился в школе радистов и отец с дядей Рудольфом с ним в ту пору сошлись. Так, Хенкин рассказывал, что их там никто не различал. Были совершенно не похожи, но тем не менее их путали. И потому, что очень много свободного времени проводили вместе. Они были Абель с Фишером или Фишер с Абелем и ходили в основном парой. Видимо, делали одно и то же дело. Но какое – не знаю, мне судить трудно, и не касается это меня ни в коей мере. Их работа – это их работа. А дружили они очень.

Сначала, до войны, они дружили еще с Вилли Мартенсом – звали его Вилли Маленьким. Он был моложе дяди Рудольфа, поэтому назывался Маленьким. У меня даже есть подозрение, хотя какое тут подозрение: дядя Вилли одно время тоже работал в Комитете. Потом всю жизнь, и во время войны тоже, в военной разведке. Отец дяди Вилли и мой дедушка, оба старых большевика, друг друга хорошо знали. У Мартенсов дача тоже была в Челюскинской. Я и с Мартенсом-старшим, Людвигом Карловичем, была неплохо знакома: типичная немецкая личность с хорошим таким брюшком.

Вот они втроем, еще до Хенкина, и дружили.

Собирались у нас и до войны папины друзья. Всегда регулярно накануне выходного. Как назывался тот день – не имею ни малейшего представления. Не думаю, чтобы субботой, потому что тогда воскресений не было: шестидневки и выходные. Но можно сказать, если хотите, что по субботам. Приносилась бутылка белого «Напареули» – их любимого вина. И приходили тетя Валя, жена дяди Вилли, и тетя Ася – жена дяди Рудольфа. Начиналось застолье.

Потом к ним присоединился четвертый – Женя Андреев, тоже сотрудник безопасности. Вот он, это я знаю, был в Китае. А папа – никогда, несмотря на то, что вы дважды уже подсовывали мне эту фотографию с азиатскими видами. Дядя Рудольф действительно много про Китай рассказывал. Где именно там работал – ничего не говорилось.

Опять же в Китае вместе с Рудольфом Абелем был Яриков – дядя Миша Яриков, тоже сотрудник. Так что, быть может, найдутся в архивах по фамилиям Яриков, Абель и Андреев какие-то материалы о Китае. Хотя очень сомневаюсь. Вряд ли что сохранилось.

Дядя Миша Яриков принимал граммов по 150 – и ничего. Дядя Рудольф тоже любил и умел выпить. И не дай бог было папу посадить за столом рядом с дядей Мишей. Яриков его обязательно напаивал. То ли незаметно папе подливал, то ли не знаю, что он там делал, но, во всяком случае, доставить потом отца домой было очень трудно.

Однажды году в 1943—1944-м мы шли от Яриковых пешком с их Третьей Мещанской, транспорта не было, к нам домой на Второй Троицкий. Папу там напоили, и он всю дорогу рассуждал, что когда идешь пешком, то кратчайшее расстояние между двумя точками лежит не по прямой, а по линии наименьшего сопротивления. И идти надо, как идется, можно от тротуара к тротуару. И когда мама предупредила: осторожно, патруль, отец среагировал: какой патруль? Пусть подойдет. Я сам себе патруль. Редкий, единственный даже случай. Никогда больше такого не позволял.

До дома мы все-таки добрались благополучно, но мама всегда очень внимательно следила, куда и с кем папу сажают за столом. Чтобы дядя Миша Яриков был на всякий случай подальше.

А дядю Рудольфа в довоенные годы я больше запомнила по даче. Был он человеком очень веселым. С нами, с детьми, с удовольствием играл во всякие игры, выполнял наши просьбы. Мне, например, сделал прекрасный деревянный меч, ну до чего хороший! И лук со стрелами нам смастерил.

И мне это в том возрасте было очень важно. Умел он с детьми ладить, общаться с ними, разговаривать, чего у папы не получалось: он к детям относился, как к взрослым, и предъявлял к ним такие же требования. Поэтому с ним сложно приходилось. С папой такого понимания, как с дядей Рудольфом, не было. С папой отношения близкие начались значительно позже, когда появились общие интересы. А пока я была маленькая, общих интересов не было, только общие конфликты. У нас с папой похожие характеры, и поэтому мы с ним часто конфликтовали. В общем, Рудольф Абель был душой нашей детской компании вплоть до самой кончины. Отношение у меня к нему всегда оставалось теплое.

Я хорошо и ярко помню его уже в военное время, когда мы вернулись из эвакуации. Отец был в армии, а дядя Рудольф и Кирилл Хенкин приходили. Я была постарше, считала себя взрослой. И поэтому принимала участие в их сборищах. Соответственно и впечатлений у меня больше.

Детей у дяди Рудольфа с тетей Асей не было. Был племянник – Авка, Авангард Вольдемарович Абель. Перед самой войной дядя Рудольф получил участок у нас в поселке Челюскинская. Но там ничего не построили, и жить было невозможно. И Авка оставался на даче у нас в 1941-м уже во время войны – месяца полтора или около того. Он тушил в Москве зажигалки на крыше, кусок зажигалки отломился и прямо ему на ногу: получился сильный ожог. С больной ногой его к нам на дачу и прислали. Сильно сомневаюсь, что дядя Рудольф сделал это из чисто альтруистических соображений. Скорее всего, хотел, чтобы племянник находился под присмотром, да и опасно было оставлять его, сына «врага народа», одного в Москве. Вдруг проверка какая или документы не в порядке, немцы опять же близко, а парню-то лет 15–16. Не тот возраст, чтобы можно оставлять на волю-вольную в Москве, да еще с обожженной ногой. Делом-то никаким заниматься Авка не мог. Вот и жил у нас. Я до этого и после с ним никогда не встречалась. Только письма от него получала. Переписка была, но редко.

А перед войной дядя Рудольф с папой купили гитару и еще хотели мандолину. Но мандолины у них не получилось, и купили домру. С папой играли дуэтом и менялись инструментами. Сегодня папа мог на гитаре, дядя Рудольф на домре, а завтра – наоборот. По слуху исполняли какие-то вальсы, польки, песенки. Одним словом, развлекались.

Рудольф здорово танцевал и нас тоже учил. Хотя главным учителем танцев оставалась мама, но и дядя Рудольф принимал участие.

– А был еще и третий их товарищ – тот, что учился на разведчика, но так и не выучился – Кирилл Хенкин. Вы к нему хорошо относились?

– К Кириллу – да. Я до сих пор хорошо к нему отношусь.

– А книга его о вашем отце «Охотник вверх ногами» не вызывает никаких эмоций?

_ Нет. Местами она меня раздражает, но как буквоеда.

_ А Хенкин жив?

– Две недели назад был жив (встречались мы в тот раз с Эвелиной Вильямовной 1 марта 2005-го. – Н. Д.). Если мне 75 значит, ему 88 (Кирилл Хенкин вскоре скончался; наверное, практически все герои этой книги ушли. – Н. Д.).

– Где он сейчас обосновался?

– В Германии, в Мюнхене.

– И что он теперь делает? Или уже ничего не делает?

– Сейчас – уже ничего. Пытается писать какие-то мемуары, но говорит, что пишется плохо. А я в свое время очень дружила и с ним, и, несмотря на огромную разницу в возрасте, с матерью Кирилла, Елизаветой Алексеевной – умная, толковая, очень хорошая женщина. Кирилл часто бывал у нас в доме. Во время войны, когда мы с мамой жили в Куйбышеве, дядя Рудольф и Кирилл Хенкин жили втроем в нашей квартире. Потому что у дяди Рудольфа окна в его доме, по-моему, номер 3 по улице Мархлевского, были выбиты: напротив упала бомба, вставить стекла было невозможно, и он перебрался к папе на Троицкий. А Кириллу, который учился у них в разведшколе, вообще негде было жить. И он тоже приходил к папе на квартиру. Спал вот на этих двух стульях – им лет по 300, вероятно, середина XVIII века. Кирилл связывал их веревочками и спал. Но почему спал на креслах, я не понимаю, кроватей там было достаточно. Может, матрасов не хватало, а кресла – более или менее мягкие. Во всяком случае, эти трое мужчин жили, как умели, вели хозяйство. Завесили окна, так они у них завешанные и оставались, чтобы не возиться. Папа рассказывал, что когда они стали нас ждать и затемнение сняли, то пришли в ужас от того, какого цвета стены. Тогда была как раз клеевая краска, обоев не было, и стены они помыли, дядя Рудольф помогал. А он к тому времени, к марту 1943-го, уже вернулся к себе, на Мархлевского. Там и после его смерти тетя Ася жила, до тех пор, пока на склоне лет, уже когда сама себя никак не могла обслуживать, не перевезли ее в пансионат для престарелых.

Кирилл тоже уехал: в Москву вернулись его родители, и он поселился с ними. Квартиру в Старо-Пименовском им устроил его дядя, знаменитый народный артист Владимир Хенкин. Спустя какое-то время перебрались на Котельническую набережную, где получила квартиру мать Кирилла, Елизавета Алексеевна. Но во время войны я помню в основном их музицирование – и музицировали они регулярно. Очень любили и слушать музыку, включали радиолу. И я так подозреваю, что дядя Рудольф к тому времени уже успевал слегка выпить. Человек он был серьезный, хотя большой любитель пошутить.

Дядя Вилли Мартенс – ну, это предмет поклонения девчонок нашей квартиры. Моя двоюродная сестра Лида и две соседки ее возраста – все они были влюблены в дядю Вилли. Драли друг друга за косы, потому что одна другой доказывала, что именно ей дядя Вилли улыбнулся. Вот так выясняли отношения. А он улыбался, видя, как девицы возраста 13–14 лет устраивали засаду в переулке в ожидании, когда он пойдет к нам в гости с женой. И потом с гиканьем бегали из одной подворотни в другую. Не заметить их было трудно. И улыбался он не кому-то из них, а потому что было ему смешно.

Я и еще одна соседка и мамина ученица были влюблены в Кирилла Хенкина. Он и подозревать об этом не мог. Но когда Кирилл приходил к нам в гости, мы сидели в соседней от взрослых комнате и устраивали такой шум. Дверь к нам была закрыта. Но у нас падали стулья: надо же было обратить на себя внимание. Заканчивалось это тем, что папа открывал к нам в комнату дверь и упрекал: «Господи, мы даже мыслей своих не слышим. Уймитесь». А позже мы с Кириллом тоже были большими друзьями, с ним было всегда интересно: человек он остроумный, очень неглупый. Но, как многие журналисты, верит только в свои собственные идеи. Бежит впереди паровоза или впереди лошади и кажется ему, что все происходит именно так, как он предсказывает.

Но все-таки давайте о дяде Рудольфе. Во время войны они с папой, когда совпадали в Москве, тоже играли на домре и на гитаре. Может, по очереди бывали в командировках по партизанским всяким делам, а иногда, вероятнее, и вместе. Но в войну мы с дядей Рудольфом общались часто.

Наш дом во Втором Троицком переулке, это около Самотеки, сейчас хорошо виден с Олимпийского проспекта. Если въезжаете на проспект с Садового кольца, то по правой руке на горке стоит церквушка, а сзади – дом, где мы жили. Второй балкон слева, сверху на 4-м этаже – наш. Квартира 48. Иногда, сыграв что-то, папа и дядя Рудольф брали бинокль и смотрели, оборачивались ли люди на той стороне Самотечного бульвара, слышат ли они, насколько хорошо играет музыка. Да, бывали у них такие моменты.

А после встреч у них или у нас дома они все время ходили друг друга провожать: между нами и домом дяди Рудольфа никакого прямого транспорта не было. По Сретенке тогда троллейбусы не ходили, их пустили позже. Можно ехать на трамвае с пересадками, но в этом, с пересадками, не было никакого смысла. Они были молоды, и было им проще по Сретенке пройтись пешочком. Да и к бабушке в гости мы ходили пешком, а жила бабушка на углу улицы Мархлевского и Бобрового переулка.

Подозреваю, что по дороге у папы и дяди Рудольфа бывали какие-то разговоры, которых мы слышать были не должны. Они доходили до дома Абеля, и выяснялось: чего-то не договорили. И тогда дядя Рудольф шел провожать папу. И так они могли провожать друг друга довольно долго.

Да, это была настоящая большая дружба. И, видимо, именно поэтому папа при аресте и назвался именем дяди Рудольфа. Знаете, как тогда в СССР это было поставлено? Никаких людей у нас за границей нет, и на самом деле все это провокация. Ну, а дядя Рудольф, узнав об аресте, мог подтвердить: никто кроме папы его именем назваться не мог. Понимаете?

Никто всего этого не знал, но, говорят, у них была между собой договоренность. Не думаю, потому что не считаю, будто папа заранее строил какие-то планы на случай ареста. Мне кажется, человек не может ехать на работу, рассчитывая, что у него будет провал. Он тогда не сможет работать.

Во всяком случае, уже после, дома, отец сетовал: если бы знал, что Рудольф умер, никогда бы его именем не назвался. А умер Рудольф Абель в 1955-м, и мы боялись написать, что дяди Рудольфа больше нет.

А когда папа уехал, дядя Рудольф бывал у нас все время. Понимаете, постоянно. Ну, очень большую моральную поддержку нам оказывал. И темы для разговора всегда находились.

Он даже модой интересовался. Мог дать совет, какой мне выбрать фасон платья. Папу же эти дела абсолютно не трогали. Мог, правда, глядя на кого-то, сказать красиво – не красиво, не больше.

Дядя Рудольф – он был более земной, что ли. Они друг друга дополняли и прекрасно понимали.

Он 1900 года рождения и умер в 55 лет, внезапно. Пошел проведать своего друга, который вернулся из заключения. Тот жил где-то в начале улицы Мархлевского. Декабрь месяц, мороз. И пока дошел до дома своего друга и поднялся к тому в квартиру, ему стало плохо. Обширный инфаркт.

– Он был сердечник?

– Да нет, не жаловался.

– Почему так рано, в 1948-м, ушел на пенсию?

– Спросите его начальников. Я не думаю, что сейчас кто-нибудь вам на этот вопрос смог бы ответить. Даже если бы еще были живы люди, которые знали причину, они бы вам все равно ничего не сказали.

– Может, мешало, что жена его была дворянского происхождения? А на Лубянке заботились о чистоте рядов.

– Он не был никаким дворянином. А что жена… Нет, не думаю. Я полагаю, дядя Рудольф, как и папа, тоже был не очень удобным человеком. А был он очень порядочным, принципиальным, совершенно не любил лизоблюдов. Например, могу вам сказать, что когда в 1948 году началась вся эта эпопея борьбы с «безродными космополитами», то это его, настоящего интернационалиста, интеллигента, страшно возмутило. Помню, как одна женщина пришла к нам и заявила с порога: «Бей жидов, спасай Россию!»… Ой, что было, что было! Дядя Рудольф ей так врезал. Он ее буквально… Очень популярно объяснил все, что он по этому поводу думает.

Мама тогда работала в цирке, в оркестре, ее уволили в 1951-м. А я помню совершенно нелепый эпизод. В стенной газете цирка было написано о популярных тогда артистках – воздушных гимнастках сестрах Кох. Какое безобразие! Надо лишить их звания заслуженных, потому что выступают они в костюмах из страусовых перьев, а ведь всем известно, что в России страусы не водятся. И напечатали на полном серьезе.

Или еще. Вход в оркестр был через помещение, где на втором этаже размещалось Управление цирками. Музыканты вечером приходят на работу, а стулья всегда поломанные. Пора играть, а сидеть не на чем. Они бежали в Управление Госцирка и тащили оттуда в оркестр стулья от письменных столов. Утром эти стулья утаскивали у них обратно. Ну, в конце концов, купили для оркестра венские стулья. Я в шутку: братцы, написать бы статейку о том, что вот, поощряют космополитов. Закупили венские стулья, хотя всем известно, что в России никакой Вены нет – это австрийский город. И что – напечатали в стенгазете. Потом уже было и «дело врачей»…

– Маразм был крепкий.

– Маразм совершенно жуткий.

– Вашему отцу с этим маразмом примириться было сложно.

– Он в это время уже был в Америке, но, наверное, до него какие-то отголоски доходили. Не знаю, я вам говорила – мы эти темы никогда не затрагивали, они были под запретом. Кроме взрыва негодования со стороны отца разговоры на эту тему ничего не вызывали.

– А Рудольф давал гневную отповедь?

– Давал. Но философствовать вместе с тем мы тоже не философствовали. Если мы с дядей Рудольфом вели откровенные беседы, то понимали – человек он очень теплый.

– Правда, что у него были родственники в Польше? Или у жены? Целый помещичий род, оставшийся за границей.

– У него не в Польше, в Латвии жили отец и родственники. Мать жены – в Москве. Пребывала в полном маразме – в совершеннейшем, клиническом. Обычно люди со старческим маразмом быстро погибают, а она – на редкость живучая. И, надо сказать, что у тети Аси, жены дяди Рудольфа, наследственность, видимо, была не особенно. Тяжелый человек. Мы поражались…

– Но это была нормальная супружеская пара?

– Вы знаете что – да. Хотя дядя Рудольф к нам приходил довольно часто один. Не могли они иногда вдвоем выйти из дома: там мать устраивала скандалы, нельзя ее было одну оставить. Но, честно говоря, без тети Аси наши не скучали. С ней сложно было общаться. Об ушедших либо хорошо, либо ничего, так что Бог ей судья. Но жили они вместе и прожили, как ни странно, всю жизнь. Пусть часть ее оставалась где-то за завесой. До чего она была говорлива. И не очень умна. У нее прозвище – «бараний бочок». И прозвали ее так потому, что однажды в какую-то из суббот, когда они собирались, целый вечер рассказывала о том, какой вкусный бараний бочок с кашей. Бесчисленное количество вариантов слов «бараний бочок» и «каша».

Когда вскоре после войны дядя Рудольф поехал в Латвию повидаться со своими, то тетя Ася не дала ему там как следует побыть, напугала, будто у нее начался рак пищевода и глотать она ничего не может. Заставляла, чтобы папа вызвал дядю Рудольфа из отпуска. Отец был категорически против. А так я знаю, что Абель иногда туда ездил по делам. Но нам об этом – никогда. И мы соответственно не спрашивали.

– А конец лета – осень 1955-го, ваш отец в отпуске, они с Рудольфом общались?

– Да.

– И активно?

– Конечно.

– Ваш отец наверняка же рассказывал другу о работе – там?

– Не знаю.

– Но они вели какие-то разговоры?

– Они вели свои разговоры, и это совершенно естественно. Но не с нами. Это не та работа, о которой можно рассказывать. И потом даже смешно представить, чтобы отец со мной и с мамой обсуждал какие-то свои рабочие проблемы. Ну как можно! И что мы могли ему сказать? Ничего не могли.

– Рудольф Абель и Вильям Фишер долгое время работали в одном управлении и одном отделе. Верно?

– В одном, в Четвертом управлении. А потом, когда дядя Рудольф ушел в отставку в 1948-м и папа уехал – я уж не знаю. Не в курсе, что с Рудольфом было перед отъездом, и когда отец был там. Поскольку дядя Рудольф все равно к нам в гости приходил, они общались. На одной ли они работе, на разных, нас это абсолютно не интересовало. На их отношениях это не отражалось, на отношении с нами – тоже, а все остальное нас совершенно не касалось. Их дружба оставалась неизменной.

– А что еще вы бы могли рассказать об Абеле? У вас и самой несколько раз проскальзывало: на этот вопрос вам теперь никто не ответит, этого уже никто не скажет. Так что, Эвелина Вильямовна, приходится все собирать по чайной ложечке…

– Запомнилось мне, как уже совсем взрослым начал дядя Рудольф учиться играть на аккордеоне. После войны привез себе откуда-то из поездок аккордеон – купил небольшой, трехчетвертной, называют такой неполным. И поскольку мама – профессиональный музыкант, а он с нотами, как бы это сказать, не шибко, чего-то там знал, чего-то – нет, приходил к маме. Я в это не вникала: всяких самоучителей терпеть не могла. Они с мамой его учебу обсуждали, дядя Рудольф демонстрировал, что он выучил, и она ему советовала. Он этим очень дотошно, серьезно занимался. С немецкой такой обстоятельностью, со стороны казавшейся даже немножко забавной. Латыши какими-то корнями – славяне, но долго жили под немцами и переняли у тех немало.

Он в документах «Рудольф Иоганович», но отчество себе, так сказать, сфальсифицировал на русский лад. «Иоганович» произносить трудно, «Иванович» гораздо легче. А то бы моего отца звали бы еще и Иогановичем.