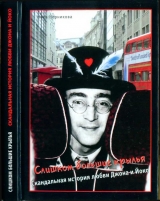

Текст книги "Слишком большие крылья (Скандальная история любви Джона и Йоко)"

Автор книги: Ника Черникова

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)

Ответ

Когда Марку исполнилось двадцать два, произошло то, чего он боялся больше всего. Мир оскалился. И сошел с ума. Улицы червяками изгибались под ногами, стены домов сдвигались, будто желая раздавить его, стереть в пыль, в муку, в ничто. Этот страх, который преследовал его, липким холодным потом стекая по спине, не давал спать, есть, думать. Каждый второй прохожий хохотал ему в лицо ощеренной окровавленной пастью и тянулся когтистой лапой. И некуда было деться, негде спастись.

А самое невыносимое было то, что Бог отказался от него. Он просто оглох ко всем его словам, просьбам и мольбам, никак не объясняя свою немилость. «Почему? Почему? Почему?» – было страшно и одиноко, и солнечный свет резал глаза, и Марк понял, что помощи больше не будет, только он один может найти ответ, его спасение – в его руках.

Но ответ все же пришел.

По дороге с работы Марк наткнулся на брошенный кем-то посреди тротуара свежий номер «Роллинг Стоунз» с фотографией Дэвида Боуи и Джона Леннона на каком-то концерте.

И вдруг ничего не стало. Пустота и молчание, и он, Марк Чепмен, медленно переводящий взгляд с лица на лицо, с улыбки на улыбку, напряженно нахмурив лоб, будто не в силах определиться. Покопавшись в кармане, он выудил пятицентовую монету, высоко подбросил вверх и поймал, крепко зажав в кулаке… Решка.

Потерянный уик-энд

– И вы совсем не виделись? – Глаза внука удивленно заблестели.

Йоко грустно улыбнулась. Она помнит, сердце вдруг обледенело, покрылось коркой, и она монотонно произносила эти слова: «Нет. Нет. Уходи». Подумать только!.. Нужно было находиться рядом постоянно, всегда, каждую секунду, каждую минуту, ловить его вдох и выдох, потому что времени не хватит, не хватит, не хватит… Но кто тогда знал об этом?

Те полтора года прошли для нее не менее мучительно, чем для Джона. Впоследствии они станут называть эти бесконечные месяцы, прожитые порознь, «потерянным уик-эндом», бесполезной передышкой в отношениях, взятой, чтобы разобраться в своих чувствах, а на деле не принесшей ничего, кроме тоски и одиночества. Она жила затворницей, отказавшись от внешнего мира, как от безделицы, не в силах до конца поверить в то, что человек, которому она отдала всю себя, духовно и телесно, оказался недостоин такого бесценного дара. Эта мысль заставляла ее невыносимо страдать, но в глубине души она все еще верила в то, что все образуется. Ведь их любовь – особенная, она не могла кончиться так банально. Она вообще не могла кончиться. Никогда.

Наконец-то

Йоко проснулась, словно пронзенная электрическим током, в половину пятого утра. Телефон молчал. В дверь не звонили. Было так тихо, что она, казалось, слышала, как на подмерзший за ночь тротуар на улице с мелодичным звоном опускаются снежинки. Но что-то непреодолимо тянуло ее к входной двери, звало, тихий голос в глубине пустой коробки в форме сердца как будто сдернул ее с кровати. И, как была, в длинной белой рубашке на голое тело, с разметавшимися по плечам волосами и босая, она стремглав побежала через всю огромную квартиру в прихожую, поскальзываясь на паркете, задевая за углы, роняя какие-то предметы, ничего не видя и не слыша, кроме голоса, который твердил: «Там, там, там…». В одно мгновение справившись с замками, она рывком открыла дверь и… замерла.

Он стоял на пороге. Сгорбившийся, заметно похудевший, с заострившимися чертами лица и странно блестевшими глазами. Одной рукой он бережно сжимал повядший букет белых настурций – ее любимых цветов, другой держал исхудавший чемодан. Взглянул неуверенно:

– Я не хотел тебя будить.

Едва касаясь холодного пола, Йоко подошла к Джону и, уже приникнув сухими губами к быстро-быстро бьющейся голубой венке на шее, ощутила чуть уловимый цветочный запах, который, казалось, пропитал его всего – кожу, волосы, робкое дыхание.

– Наконец-то.

Утро в белых лепестках

При одной мысли о том прохладном раннем утре, согретом их жарким дыханием и неразборчивыми, горячими признаниями, обжигающими поцелуями, Йоко и теперь чувствовала необыкновенное волнение – странно пересыхало во рту и хотелось смеяться без причины. Нежное пробуждение в объятиях сонного Джона, белоснежные лепестки в их спутанных волосах, и его тихое: «Я люблю тебя, Йоко», вышеп-танное ей в шею, как аксиому, не требующую доказательств, и осознание невыразимого счастья, счастья, которому нет предела, нет названия, нет определения – о, как отчетливо она помнит каждую глупую мелочь, ставшую впоследствии такой важной деталью. И легкая тень от его ресниц, и тонкая кисть руки, лежащая на ее груди, и неслышное дыхание…. Где ты, где ты, любовь моя? В каком времени мы встретимся? Когда снова обретем друг друга?..

Телефонный звонок вывел ее из задумчивости. Она нажала кнопку разговора и мельком посмотрела на внуков – прислонившись друг к другу, оба спали, как ангелы. Понизив голос, чтобы случайно не разбудить детей, Йоко ответила:

– Да, Шон?..

Шон

Он появился на свет, как бесценный подарок, прямо в день рождения Джона – 9 октября 1975 года, когда, казалось, они уже простились с надеждой когда-либо иметь своих детей. Три выкидыша, предшествовавшие рождению сына, Йоко перенесла очень тяжело, с каждым последующим все больше разуверяясь в том, что способна стать матерью во второй раз и подарить любимому мужчине желанного ребенка.

Но их любовь была поистине животворящей, и, узнав о своей беременности, Йоко, несмотря на запреты врачей, решилась еще на одну попытку, которая, вопреки всем прогнозам, оказалась удачной.

– Я хочу, чтобы его звали Джон. – Обессиленная после родов, она осторожно прикоснулось пальцем к нежной щеке младенца и взглянула на растроганного мужа. – По-ирландски.

Джон был уверен, что их новорожденный сын – плод того самого памятного утра в белых лепестках, а значит, плод великой любви, в отличие от Джулиана, который был «результатом лишней бутылки виски», как бы цинично это не звучало.

Бесконечно благодарный Йоко за сына, Джон моментально отошел от всех дел, целиком посвятив себя заботе о ребенке. Почти на пять лет он перестал быть музыкантом, оставшись только нежным отцом, проводя с малышом Шоном все свое время, пока Йоко занималась бизнесом. Позже он говорил, что это было самое счастливое время его жизни.

Вопрос

– Мама? – Голос Шона звучал встревоженно.

– Где вы? Бижу с ума сходит!

Йоко взглянула на часы. Бог мой – половина двенадцатого! Немудрено, что дети крепко уснули, обычно в это время они видели десятый сон.

– Я… мы… уже возвращаемся, Шон. Еще пятнадцать минут. – Она вдохнула полной грудью.

– Хорошо. – Сын успокоился. – Тогда до встречи?..

– Да.. – Она помедлила. – Шон!..

Внезапно она почувствовала, что именно сейчас, в эту минуту, и ни секундой позже должна, обязана спросить его о том, что уже много лет время от времени всплывало в ее мозгу, прожигая до самого сердца, до самого нутра, но она никак не решалась с тех пор, как ему исполнилось десять.

– Да?.. Мама?.. Алло?

Йоко задержала воздух и, закрыв глаза, прошептала:

– Что ты помнишь о нем?

Слова сорвались с сухих губ одичалыми птицами, задев неумелыми, слабыми крыльями ее лица, и рухнули в глубокую пропасть воцарившейся на том конце провода и во всего мира оглушительной тишины. Шон молчал так долго, что смутное, страшное подозрение закралось в мысли Йоко, и, боясь открыть глаза, боясь сказать еще хоть слово, она ждала. «Неужели ничего? Неужели?.. Нет. Нет. Нет».

Наконец на том конце раздался странный звук, как будто он поперхнулся, сглотнул незваный комок в горле.

– Я помню белую комнату.

Белая комната

Уже двадцать семь лет он видит один и тот же сон. Он в белой комнате с белым потолком, белыми стенами, белым пушистым ковром, в котором по щиколотку утопают его босые ноги, огромным окном, сквозь который неудержимым потоком, льется ослепительный, режущий глаза белый свет – солнечный или лунный, все равно, ведь в этой комнате день и ночь слиты воедино. Он стоит за спиной черноволосого человека в белом костюме, сидящего за белоснежным роялем, как прорицатель, как странный призрак из будущего, как палач. А этот человек, прикрыв близорукие глаза, негромко поет о неведомом мире, в котором нет рая и ада, стран и материков, веры и безверия, жадных и голодных, а есть только великое братство людей, полюбивших друг друга. И он тоже хочет туда, и рьяно подпевает, но ни слова не срывается с его искаженного мукой рта, он хрипнет в своей неизбывной немоте, обливаясь потом и слезами, беззвучно кричит, но его не слышат. Поодаль женщина в белых одеждах стоит безмолвно, так же, как он, но она – здесь, здесь, на ее руках младенец, улыбающийся играющему человеку. А его нет. Просто нет. Потому что ему, Марку Чепмену, человеку-невидимке, нет здесь места – ни здесь, ни где-либо еще в этом огромном, пустом, как арктическое небо, ледяном белоснежном мире.

«Imagine»

Голос сына, перекрывая откуда ни возьмись появившиеся помехи, щелчки в трубке, описывает тот день абсолютного, вселенского счастья, который она, конечно, не забыла, но как он, тогда полугодовалый ребенок, смог запомнить его в таких деталях? И белые настурции, ставшие их символом возрождения, в петлице белоснежного костюма Джона и в ее волосах, и луч заходящего солнца, падающий сквозь огромное окно с видом на чистое нью-йоркское небо, и эту странную тень за спиной Джона, мелькнувшую на долю секунды, на единственный взмах ресниц, игру света в крадущихся сумерках…

– Он пел «Представьте»… Для меня, для нас. А у меня на щеке были твои слезы, мама. Ты плакала в первый раз в моей жизни. – Она почти услышала его улыбку.

– Можешь назвать меня мечтателем, – вдруг негромко запел Шон, и сердце ее взорвалось ликующим фонтаном, салютующим продолжению жизни. – Но я не единственный. И я надеюсь, ты будешь с нами, когда мир объединится.

Сын немного помолчал.

– Он хотел бы, чтобы жили мы. Он ничего бы не изменил. Просто представь…

1980

Тысяча девятьсот восьмидесятый год стал для него временем настоящего возрождения.

– Я не могу дождаться! Я так рад, что живу, и, кажется, все будет просто прекрасно, и таких, как мы, будет все больше и больше, и, что бы вы там не думали, у вас нет ни единого шанса!

Голос Джона в прямом эфире звенел, переливался, заточенным клинком прорезая, вспарывая упругое полотно пятилетнего молчания. Это было его первое интервью за долгое время, и он немного волновался, но уверенно ставил жирную точку на своем затворничестве. Он был полон самых дерзких планов, сумасшедших идей, с небывалым энтузиазмом принимаясь за работу. Новый, совместный с Йоко, альбом писался легко, сынишка рос не по дням, а по часам, постоянно радуя счастливых родителей своими крошечными открытиями, а за плечом, подобно черноволосому ангелу, стояла она – его любимая, единственная женщина, волшебница, вернувшая его к жизни и подарившая бессмертие в лице их маленького сына.

Пройдя, казалось, все возможные ипостаси, огонь, воду и медные трубы, он опять стал самим собой – гениальным музыкантом, вынашивающим свою внутреннюю гармонию, как мать вынашивает ребенка, долго, неторопливо, бережно, чтобы непременно, любыми путями подарить миру пронзительный первый крик новой жизни. Даже если придется пожертвовать собственной.

Джоан

С самого раннего детства у нее были двое, с которыми она разговаривала перед сном – Господь и один мальчик, которого она видела по телевизору. Его звали Джон, а ее Джоан. Ему было тридцать, а ей пять, но он все равно был ее лучшим и единственным другом. Все дети в ее родном городе были глупые, шумные, хотели только бегать и дурачиться, и Джоан было жалко тратить на них время. А Джон приходил по вечерам, садился на краешек ее кровати и, держа в полупрозрачных руках гитару, тихонько пел ей смешные песенки, а она рассказывала ему выдуманные на ходу истории. Он считал, что она должна стать писательницей.

Когда она немного подросла, Джон перестал приходить. Оказывается, он был звездой, из тех, что по ночам так ярко светят в окна и мешают спать. Поэтому у него очень мало времени – дорога до неба и обратно отнимает столько сил, что днем он спит как убитый, а вечером снова идет на работу. Джоан жалела Джона, рисовала ему открытки с адресом «На небо», и, привязывая к ним воздушные шары, бросала с деревянного моста через маленькую речку неподалеку от дома.

Потом она совсем выросла, и узнала, что Джон теперь живет в Америке, и на американском небе так тесно от своих, американских звезд, что он снова играет на гитаре одному счастливому маленькому мальчику.

А потом пришел последний декабрь…

Последний декабрь

Не было ничего, что могло бы его остановить. Он шел уже совершенно определенно, на Семьдесят вторую улицу, где, теперь он это знал, затянувшаяся история наконец придет к логическому, единственно верному, завершению. Немного сосало под ложечкой, немного потели ладони, и болела голова, но все это ничего не значило по сравнению с тем, что ждало впереди. Освобождение, освобождение, долгожданный глоток свежего воздуха, долгожданное избавление от страха. Спрячьте меня, спрячьте, мир слишком жесток, а я слишком мал и уязвим, как морская мидия, вырванная любопытной рукой из ракушки. Ветер обжигает так нестерпимо, асфальт стирает нежное бесформенное тельце, и оно истекает прозрачной сукровицей… Спрячьте меня, спрячьте…

Он сам был, как этот декабрь, пустой и обледеневший, выскобленный морозным ветром изнутри, и им же подгоняемый в спину: «Не останавливайся, иди! Не останавливайся!.. Иди, иди, иди…». Глаза слезились, а небо молчало, словно навсегда отказавшись от него, отвернув всевидящий взгляд, притворившись ослепшим, оглохшим, неживым.

Марк поднял лицо вверх. Равнодушные сизые облака бежали на восток, мимо него, мимо всей его жизни, мимо его страшного намерения.

– Только один знак. Что-нибудь, что-нибудь, и я уеду домой… – Молитвой шептал он, прикрыв глаза.

Небо молчало.

Фото на память

Было некогда смотреть по сторонам – их ждали в студии, на переговоры по поводу гастролей с «Двойной Фантазией», на интервью и фотосессию, их ждали, казалось, всюду в этом городе, и нужно было спешить. По-мальчишески легко Джон сбежал со ступеней парадного крыльца, подал руку Йоко и направился к ожидавшему их лимузину. Неизвестно откуда появившийся фотограф защелкал аппаратом, а от телефонной будки поблизости отделилась тяжеловатая тень. Круглое щербатое лицо. Пухлый рот с прикушенной нижней губой. И за толстыми стеклами очков совсем невидно глаз.

– М-мистер Леннон… – слегка заикнувшись, мужчина протянул обложку «Двойной Фантазии» и ручку.

– Так пойдет? – На ходу чиркнув «Джон Леннон 1980», Джон, уже не глядя на увальня, замершего в свете фотовспышки, навсегда соединившей их двоих, спешил к машине. – Всего доброго!

Кашлянув облаком выхлопных газов, лимузин сорвался с места, оставив журналиста и поклонника наедине.

– Послушай! – Толстяк пристально посмотрел на фотографа и тот съежился под неожиданно холодным, мертвым и неподвижным, как у змеи, взглядом. – А на фото я был в шляпе или без?.. Мне бы хотелось, чтобы без шляпы…

Пиф-паф

Ожидание. Ожидание. Жаждущая крови тварь, присосавшаяся к изнанке сердца. Поздний вечер клочьями ложился на город, вползая в свет, затемняя его, окрашивая в серые полутона и еще больше насыщая и без того темное. Он, стоя у телефонной будки уже неразличимой в темноте тенью, словно окаменел. Он пробыл здесь уже почти пять часов неотлучно, боясь пропустить возвращение лимузина, но не чувствовал ни голода, ни морозца, который с наступлением темноты окреп и стал пощипывать щеки, ни усталости.

Он стоял с закрытыми глазами, весь обратившись в слух, весь – один натянутый нерв, судорожно сжимая скользкую рукоять револьвера, купленного 12 дней назад и спрятанного в кармане брюк. Еще чуть-чуть, потерпи, еще совсем немного, не бойся, скоро все закончится, и ты спрячешься в свою раковину, прочь от людей, от ощерившихся улиц, от мира, желающего тебе смерти. Не бойся, не бойся, одно усилие, одно короткое мгновение ради вечного уединения, вечного спокойствия, вечной жизни.

Скрип тормозов. Голоса. Смех. Хлопает дверца. До боли зажав пистолет в ладони, он стремительно выходит из тени на свет, безымянный герой в свой единственный в жизни звездный час, видя перед собой только неожиданно хрупкую спину с выпирающими из под черной куртки лопатками.

– Мистер Леннон!..

Джон обернулся.

Пиф-паф.

Не больно

Он успел услышать только какой-то странный звук, похожий на хлопок, и что-то дважды прожгло ему спину, подбросив на месте. Обернувшись, он увидел смутно знакомую фигуру, – да-да-да, роговые очки, смешное лицо, автограф, да-да-да… – замершую с вытянутыми руками, и, казалось, целившуюся в него указательным пальцем, от которого струился дымок.

– Ах, вот оно что… – еще три вспышки, три удара в грудь, и что-то сладкое, горячее, живое пошло ртом, перехватив дыхание, смяв слова.

Ослепнув на секунду, Джон увидел прямо перед собой лицо Йоко, которое, казалось, закрыло собой все нью-йоркское небо, обогревая его лучами своей улыбки, точно такой же, как в то памятное утро, когда он вернулся. Он потянулся к ней, но она вдруг стала стремительно уменьшаться, таять, растворяться в угольной темноте, мгновенно залившей улицу.

Шаг. Еще шаг. Ступеньки – ползком, откашливаясь от чего-то приторного, хлещущего через рот, свистящего в груди, утекающего сквозь измазанные чем-то красным пальцы, утекающего прочь. Шаг. Шаг. Дверь открылась внутрь, и он упал прямо под ноги помертвевшей Йоко, угасающим сознанием уловив непередаваемый ужас в ее глазах:

– Не… больно.

И, падая в засасывающую воронку вечной темноты, в последний раз улыбнулся окровавленным ртом.

Пора

В больнице имени Рузвельта все было ослепительно белым: стены, потолок, летящий над ним, как небо, белые халаты врачей и ее лицо, склоненное над ним, белое как мел. На секунду ему показалось, что он дома, в «Дакоте», в их белой комнате, и все было бы также, если бы не бурый отпечаток ладони, который он оставил на ее щеке, пытаясь сказать: «Эй, что за шутки, детка?». Но потом вспомнил… Ах, да… Бах! Бах! Падай, ты убит!.. Ах, да… Разве уже пора? Пора? Пора.

Ее вылепленное из снега лицо, казалось, расплывалось, растекалось, таяло, капли падали ему на глаза, а она все шептала и шептала что-то по-японски, словно укачивая, усыпляя, прощаясь. Прощаясь не навсегда-ненадолго, на короткую человеческую жизнь, на один взмах ресниц Вечности, после которого они снова будут одним целым. На все времена.

Кто победил?

Марка Чепмена задержали, как только подоспела полиция. Он не сделал ни единой попытки к бегству и не оказал сопротивления, сразу и безоговорочно признав себя виновным. Кто-то из очевидцев позднее вспоминал, что с Чепмена градом катился пот, и он выглядел бесконечно усталым, но все время странно улыбался и тихонько повторял:

– Я победил… Победил…

В 1981 году специальная комиссия официально признала его полную вменяемость, и Чепмен был осужден на пожизненное заключение за убийство бессмертного лидера легендарной группы «Битлз». На многочисленные просьбы объяснить свой поступок Чепмен пускался в витиеватые рассуждения о Боге и религии, о предательстве и лицемерии, о жизни земной и жизни вечной, никогда не говоря ничего конкретного.

На настоящий момент Марк Чепмен отбывает наказание в тюрьме строгого режима «Аттика» недалеко от Баффало, штат Нью-Йорк.

Какую победу имел в виду в тот декабрьский вечер этот странный человек, решившийся на убийство самой культовой личности того времени, так никто и не узнал. Да и кому это интересно, когда приговор уже приведен в исполнение, и отрубленная голова катится с плахи, подпрыгивая, оставляя позади навсегда осиротевшее тело, даже если необъяснимая улыбка озаряет это, скоро уже совсем мертвое лицо?.. Толпа ревет. Закон торжествует.

Или нет?..

Жрица

Не сдавшись тогда, в страшном 1980 году, Йоко Оно не сдается и по сей день, и ничто не в силах сломить эту бойкую энергичную женщину, не чувствующую своих лет и лучащуюся оптимизмом и молодым задором. Ее имя навсегда связано с именем самого знаменитого из ее мужей, но она, тем не менее, не остается в тени, не уставая демонстрировать затаившей дыхание общественности свой собственный, индивидуальный взгляд на мир. Йоко и сейчас, спустя годы, называют авангарда. Она продолжает заниматься творчеством в разных видах искусства и ездить по миру со своими выставками, которые неизменно вызывают восхищение критиков креативностью идей и смелостью их воплощения. С последними своими работами под провокационным названием «Одиссея таракана» Йоко объехала весь мир.

Вторжение внезапной, слепой и нелепой смерти, которое ей выдалось испытать, только укрепило ее уверенность в бесконечной правоте судьбы, в неизбывном торжестве жизни. И сегодня ее религия по-прежнему – мир, а она сама – верховная жрица своего старого храма под названием Любовь.