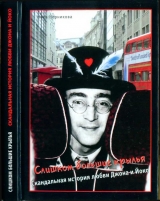

Текст книги "Слишком большие крылья (Скандальная история любви Джона и Йоко)"

Автор книги: Ника Черникова

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)

Странная

– Готовы сделать заказ?

Встретившись глазами с подошедшей официанткой, Йоко заметила в них странное выражение. Женщина тоже была японкой, немолодой, но еще и не старой, однако затравленный взгляд и мучительная складка возле рта выдавала постоянную, непрекращающуюся тоску, и, несмотря на яркий девчачий макияж, значительно старила ее. «Мы где-то встречались» – мелькнуло у Йоко. – «Но где?..».

– Эспрессо без сахара, пожалуйста, – произнесла она вслух. – А этим оболтусам то, что они выберут.

Слушая перебивающих друг друга Лили и Эдди, официантка не сводила с Йоко вспыхнувшего неуверенным огоньком взгляда. Привыкшая к популярности, Йоко не придала этому значения. Но дети закончили с заказом, а странная женщина все не уходила, испытующе глядя на нее, словно ожидая чего-то. Чувствуя какую-то безотчетную тревогу, Йоко спросила:

– Что-то не так?

Вся вспыхнув, но ничего не сказав, официантка стремительно отошла.

Тень прошлого

Йоко снова овладело навязчивое ощущение дежа вю, оно, казалось, въелось в кору головного мозга и стучало молоточками по вискам, заставляя вспоминать все больше и больше. Этому безжалостному чувству было все равно, как тяжело каждый раз давались Йоко эти воспоминания, сколько душевных сил отнимали и что оставляли, постепенно растворяясь в неизбежности настоящего. Иногда ей казалось, что она живет среди них – бесчисленных теней своего прошлого, среди призраков, полупрозрачных, неосязаемых, но неотвязно преследующих ее.

И эта странная японка с несчастливыми глазами, исподволь – Йоко чувствовала, – наблюдающая за ней, была словно неживая, как те самые тени, как старые фотоснимки, запечатленные на терпеливой пленке времени, как отпечатки пальцев на пыльной поверхности жизни. «Мы виделись, виделись непременно» – твердила себе Йоко, туша очередную сигарету. Но где, когда, при каких обстоятельствах – подробности стерлись из памяти за ненадобностью ли, мимолетностью, или, может быть, за невозможностью пережить?…

То, что невозможно

– Я знаю. – Повторила Йоко и мягко провела рукой по его щеке.

– Но это ведь невозможно! – Он спрятал пылающее лицо в ладонях и тихонько засмеялся, по слогам проговаривая это слово, будто хотел почувствовать его вкус. – Не-воз-мож-но…

Ему казалось, ничего подобного уже не случится в его жизни, просто не может случиться, он почти верил в это, ведь он и без того счастливчик, чертов lucky, баловень судьбы, на долю которого и так пришлось слишком много удачи. Джон ждал, что вот-вот пробьет полночь и чары рассеются, принцесса растворится в тумане, оставив разочарованному принцу погрызенную крысами тыкву и, если повезет, хрустальную туфельку. Но тянулись минуты, и стрелка часов давно перевалила за двенадцать, а сидящая на расстоянии вытянутой руки необыкновенная женщина дышала с ним одним воздухом, говорила на им одним понятном языке и – никуда не исчезала.

Они долго сидели в свете мягко мерцавшего пустого экрана и молчали. И не было никого, только они двое в звенящей тишине пустой галереи, вслушивавшиеся в стук сердец друг друга, два человека, доказавшие своей неожиданной любовью себе и всему миру, что невозможное возможно.

Ненавистная правда

Скрывать не было смысла, да, впрочем, Джон ни-когда не умел по-настоящему лгать, не умел и не хотел, считая это унизительным, и, что важнее всего, ограничивающим его в его свободе. «Я женат прежде всего на своей собственной личной жизни, Син» – в каждой их с Синтией ссоре это был его главный, неоспоримый аргумент и она никогда не находила, что ответить на это. Синтия всегда была в курсе всех его романов на стороне, по большей части кратковременных, мимолетных, ничего не значащих, но от этого не менее болезненных для нее. За годы совместной жизни она научилась безошибочно распознавать появление очередной пассии – что-то дикое, страшное, почти нездоровое появлялось в глазах Джона, он становился холоднее обычного, и Синтия с ужасом ждала этого неотвратимого момента, который всегда наступал, когда Джон вдруг ни с того ни с сего подходил к ней совсем близко, брал ее лицо в ладони и говорил только одно слово:

– Да.

В такие минуты она ненавидела его за эту убийственную правдивость, ей хотелось схватить самый большой нож, который только был в их доме, и покончить с… собой. Уничтожить, вырезать свое сердце, искрошить его на мелкие кусочки и развеять по ветру, только чтобы заставить его перестать чувствовать эту страшную, роковую, приносящую одни страдания, невыносимую любовь.

Что-то другое

Но теперь было что-то другое. Инстинктивно, подспудным женским чутьем, чутьем матери и жены, она чувствовала, что что-то не так. Уже несколько месяцев, как эти странные письма перестали приходить, и Синтия успокоилась, думая, что сумасшедшая фанатка, наконец, охладела к кумиру. Но изменился Джон. Не так, как менялся обычно, напротив, в его глазах появился какой-то неугасимый огонь, и в уголках губ поселилась едва уловимая улыбка. Он был ласков с ней, однако, спал в одной из многочисленных комнат для гостей, ничего не объясняя, больше времени проводил с Джулианом, хотя никогда не отличался особенной любовью к сыну и рвением к его воспитанию. Он весь излучал гармонию, как человек, которому открылась внезапно вся правда мира, вселенское чудо, и теперь ему не о чем больше беспокоиться, потому что все вопросы разрешены. Впрочем, иногда Синтия ловила на себе его неожиданно помрачневший взгляд, но настроение Джона всегда было переменчивым, поэтому она старалась не обращать на это внимания. Однако неотвязное беспокойство неутомимым червем грызло ее сердце, сжигало изнутри неутихающим огнем подозрения, и она уже знала, почему, но не хотела верить.

Познакомься, это Йоко

– Почему, Джон?! За что?..

Синтия плакала навзрыд, закусывая кулаки, уже несколько часов подряд. Не в состоянии больше кричать, охрипшая, обессиленная, опухшими от слез глазами смотрела она в отчужденное лицо мужа с помертвевшими, незнакомыми чертами. Джон сидел напротив за кухонным столом в той же позе, в какой утром она, вернувшись из двухнедельного путешествия из Испании, застала его хохочущим в компании белозубой японки в ее, Синтии, домашнем халате. Окаменев на пороге кухни, с дорожным чемоданом в руке, она вдруг поймала себя на мысли, стремительно пронесшейся в охваченной пламенем голове, что никогда в жизни она не видела Джона таким умиротворенным и – что было больнее всего – счастливым. Когда ее заметили, Синтии на мгновение показалось, что в наступившей гробовой тишине она слышит удары только двух сердец – его и этой незнакомой черноглазой женщины. Ее собственное сердце в этот момент остановилось навсегда. А Джон с неожиданным облегчением улыбнулся:

– Привет. Познакомься, это Йоко.

И чертова стерва приветственно подняла дымящуюся кружку с кофе.

Почему

Марк еще раз огляделся и чуть слышно мстительно рассмеялся: ведь ты именно этого и хотел, да, дружище? Почему – теперь он уже не мог ответить на этот вопрос, а тогда, им, этим людям по всему миру, которые кричали и плакали, целились в него объективами видеокамер и ослепляли фотовспышками, совали под нос микрофоны и спрашивали, спрашивали, просто не хотел. Некоторые многозначительно крутили пальцем у виска или делали вид, что ничего не случилось. Но все они, все без исключения, даже те, кому было как будто все равно, словно задавали своим равнодушным видом один и тот же вопрос– почему?

Что он говорил тогда, на суде, глядя прямо в помутневшие от горя глаза красивой японки, так похожей на его собственную жену? А может, это и была его жена? Глория? Или ее звали Йоко? Он не помнит. Он все забыл. Кажется, он встал со своего стула и, подняв руки со скованными наручниками запястьями к лицу, заплакал. Он плакал и плакал, и все смотрели на его слабость, как на очередной бесплатный аттракцион в этой невероятной истории, а красивая японская женщина нет, она отвела вспыхнувший ненавистью страшный, угольно-черный взгляд и что-то шептала беззвучно, одними губами. И тогда он сказал:

– При чем тут Леннон?

И красивая японская женщина, он не помнит, может быть, его собственная жена, закричала.

Главное чудо

Когда Марк впервые понял «Битлз», расслышал, наконец, о чем они поют, ему было восемнадцать, а Леннону тридцать три. «Битлз» уже не существовало, они остались заключенными в черные витки виниловых пластинок, а те люди, на которых распался знаменитый квартет, уже не имели к нему отношения. Остался только Джон Леннон, уничтожить талант которого не было под силу никаким обстоятельствам, живой, более того, – бессмертный. Марк знал это, он один во всем мире разгадал тайну Леннона и ревностно берег ее в своем сердце. Джон носил длинные волосы и не брился. Не ел мяса и исцелял тремя аккордами и двумя рифмами. Лежа в белоснежной пижаме на кровати со своей японской дикаркой под объективами видеокамер, он проповедовал любовь и мир, и писал пацифистские песни. Он был главным чудом в маленькой жизни Марка Чепмена, получеловек-полубог, брат-близнец, потерянный во младенчестве, певший о том, что было по-настоящему важно. И всегда попадал в точку.

Но однажды он все-таки ошибся. И это была его первая и последняя ошибка.

Право на ошибку

Джон устало курил, глядя мимо нее. Не было смысла спрашивать, выяснять, взывать к его совести, пытаться отговорить его – он все решил, Синтия видела шальной огонек, мерцавший за стеклами очков, но в ее разбитой на осколки душе еще ютилась слабая надежда, что все образуется, что можно проснуться и с облегчением стряхнуть с себя это, как страшное сновидение.

– Джон, я знаю, я часто ошибалась, – с горечью говорила она. – Но я ведь человек, я имею право на ошибку… Джон, пожалуйста, не уходи…

Но он уже поднялся и направился к выходу. Синтия вдруг осознала, что сейчас он уйдет, уйдет по-настоящему, навсегда, без слов, потому что словам уже не было места. Как не было места любви, уже очень давно… Обернувшись, он медленно произнес:

– Твоя главная ошибка в том, что я никогда не любил тебя. – И ступил за порог кухни, потянув за собой дверь.

Лицо Синтии внезапно ожесточилось, мгновенно высохли слезы, и, устремив горящий взгляд на закрытую дверь, она в каком-то полузабытьи, в исступлении, зашептала, словно мантру, страшные слова, еще до конца не осознав их значения:

– Я ненавижу тебя! Ненавижу! Я хочу, чтобы ты умер, умер, умер, умер, умер…

Но Джон, уходя все дальше и дальше от дома, от Синтии, от своего прошлого, так и не узнал страшного пророчества, которому суждено было сбыться.

Узнавание

Вечер заканчивался. Дети, с ног до головы перемазанные мороженым, охрипшие от безостановочного хохота, довольные и уставшие от впечатлений, начинали клевать носом.

– Пора домой, ребята, – произнесла Йоко, затушив последнюю сигарету, и заговорщически подмигнула внукам. – Страшно представить, какую взбучку мне устроит ваша мама!..

Пока Лили и Эдди увлеченно выдумывали «правдоподобные» истории для Бижу, чтобы выручить бабушку, Йоко кивком подозвала официантку, которая все это время не сводила с нее глаз, и попросила счет. Понимающе кивнув, женщина сделала шаг в сторону, но, словно удерживаемая невидимой рукой, снова вернулась. Ее голос прозвучал неожиданно громко – мелодичный и ясный, но с ощутимым надломом, как будто каждое слово давалось ей с трудом, и обращение, от которого Йоко так давно отвыкла, ударило ее наотмашь, обожгло, заставив зажмуриться как от внезапной боли.

– Миссис… Леннон… – она запнулась, глотая подступивший к горлу комок. – Вы… не узнаете меня?..

Два голоса

Вздрогнув, как от испуга, Йоко подняла глаза и впервые за вечер внимательно вгляделась в лицо официантки. Ей показалось, что все окружающее стремительно завертелось, потеряв очертания, осталось только это усталое восточное лицо, с разбегающимися в разные стороны ранними морщинами и выражением абсолютной беспомощности, безотчетного поиска и едва уловимой надежды. Словно кадры из немого кино, пронеслись перед глазами картины прошлого, которые, Йоко надеялась, ей удалось забыть. И голос, голос звучал как набат, похоронный колокол, разрывая перепонки, напрягая голосовые связки, как бывает, когда кричишь сам. Как в тот день, много лет назад, когда два голоса – ее, Йоко Оно, и кого-то еще, она не помнит, не помнит, не помнит, слились воедино, в один пронзительный, непримиримый, исполненный ненависти и боли, душераздирающий вопль женщины, жены и матери, оставшейся в одиночестве.

Трудности перевода

– Слушайте, Чепмен, то есть, Марк… то есть, мистер Чепмен…

– Сынок, я давно не мистер.

– Ну, тогда… Марк?., можно Вас спросить?

– Только не зачем и почему я это сделал, ладно? А не то я и тебя убью.

Они тихонько смеются, стараясь не шуметь, сидя на полу и прислонившись спинами к двери камеры каждый со своей стороны – Марк изнутри, а Джим, его новый надзиратель и первый за много лет собеседник, снаружи. Теперь они часто говорят через дверь, сквозь маленькое чуть приоткрытое окошечко, во время ночных дежурств Джима. Два разных человека, два инопланетянина, встретившиеся в пространстве вселенной, они ночи напролет говорят на разных языках, пытаясь рассказать один другому о своих мирах. И не могут, никак не могут, потому что эти миры существуют параллельно, порознь, и ничего общего нет между ними. Уже нет.

Сто лет одиночества

– Я хотел спросить… Вам одиноко здесь?

Не слышно даже дыхания Джима, так ему хочется лучше расслышать его ответ, его, Марка Чепмена, изолированного от общества социально-опасного элемента, злого гения, религиозного фанатика и сошедшего с ума фаната, безумца, выродка, богоубийцу. Марк сотрясается всем телом, зажав рот рукой, содрогаясь от приступов неудержимого смеха. Что ты знаешь об одиночестве, мальчик? Что все вы знаете об одиночестве? Вы думаете, заперев человека в четырех стенах, вы наказали его? Черта с два! Вы думаете, что обрекли его на пожизненные мучения? Вы дали ему то, чего он хотел. Вы сыграли именно тот финал пьесы, в которой он был и автором, и кукловодом. Вы думаете, вы спасли свое идеальное общество от еще одного паразита, разлагавшего вас изнутри? Чтобы сгнить, вам не нужны помощники, вы справитесь самостоятельно. И теперь живите в своем несуществующем мире, в этом вечном шоу Трумэна, вечном Дне сурка, в подлинной сотне лет одиночества, упиваясь иллюзией свершившейся справедливости.

Вытирая слезы, градом катящиеся по щекам, – он не понимает, не понимает, как не понял никто, как это смешно! – Марк отвечает сквозь зубы.

– Я свободен, наконец-то свободен.

Цена свободы

Судьба назвала ему свою цену 27 октября 1980 в маленьком подвальчике на Бэрроу Стрит, оборудованном под магазин, где он купил короткоствольный пистолет.

– Не заиграйся, парень. – Многозначительно произнес старый татуированный продавец в кожаном жилете и с жидким седым хвостом на затылке, протягивая ему увесистый сверток. – С этой штукой шутки плохи.

Марк почувствовал, как над верхней губой выступил предательский пот, неуверенно улыбнулся и протянул руку. И словно истина открылась ему, вся правда мира вдруг предстала перед ним в своем естественном и ослепляющем обнажении, как только он взвесил пистолет на ладони. Все стало так ясно, определенно и однозначно, что было смешно думать о том, как долго он сомневался.

Он выбежал из магазинчика стремительно, лишь бросил влажные смятые купюры на прилавок, и, сунув сверток во внутренний карман своей старенькой кожаной куртки, зажал уши, зажмурил глаза, чувствуя где-то под сердцем металлический холод – от оружия ли, от принятого ли решения – он не знал. Он знал только одно – у него есть выход, есть способ спастись, разделаться раз и навсегда с этим наваждением, преследовавшим его последние несколько лет. И если такова цена свободы, он готов заплатить ее сполна.

Взятка для памяти

Глубоко вдохнув показавшийся спертым воздух, Йоко вытащила из кошелька стодолларовую купюру.

– Возьмите. Сдачи не нужно. – И, повернувшись к разинувшим рты внукам, резко бросила. – Мы уходим.

Официантка подняла руки, словно отгораживаясь от денег:

– Но… мне не нужно… Миссис Леннон! Я…

– Моя фамилия Оно. – Прямой взгляд Йоко отливал металлическим блеском. – Вы обознались.

Она поднялась с диванчика и быстро пошла к выходу, махнув рукой едва поспевающим за ней внукам. Повернувшись спиной к растерянной официантке, Йоко на секунду зажмурилась и выдохнула подступившие к горлу рыдания. Конечно, она помнит ее. Декабрь, черные одежды, слезы, слезы, чья-то крепкая рука на плече, и вместо Йоко Оно – маленький прозрачный призрак с дырой вместо сердца, с ледышкой вместо души. Зал суда, скамьи, скамьи, лица, вспышки, человек в наручниках, а поодаль словно ее собственное отражение: восточный профиль, заплаканные глаза, траурное платье. И их одновременный крик, от которого зазвенели стекла. За эти годы ей так и не удалось ничего забыть. Но она не хочет вспоминать.

Как бы ей хотелось откупиться от памяти! Но этот неподкупный страж времени не берет взяток, бескорыстно и ревностно охраняя каждый шрам, каждый рубец на человеческом сердце, никогда не позволяя им зарасти до конца.

Ты со мной

Пробка на Парк Авеню, в которой они стояли уже полчаса, вовсе не обещала рассосаться, а, судя по оглушительно сигналящим машинам сзади, только прибывала. Глядя в приоткрытое окно машины, Йоко курила, наверное, сотую сигарету за вечер и молчала. Притихшие Лили и Эдди, конечно, не понимали причин, но своей детской интуицией чувствовали, что встреча в кафе далась бабушке нелегко и не докучали Йоко привычными милыми глупостями, негромко препираясь между собой на заднем сидении. Чтобы как-то отвлечься от мыслей, которых было слишком много, Йоко включила радио и вздрогнула. Дерзкая фортепианная мелодия, знакомая до боли, до слез, до заледеневших кончиков пальцев, до предсмертного хрипа прорвалась из динамиков, бешеным цунами залила тесное пространство салона, грозя выплеснуться из окон и смести город, в котором она была создана. Йоко почувствовала, что задыхается. Голос Джона, все тот же, молодой, звонкий, жизнеутверждающий, вопреки времени и смерти, пел о том, что по-прежнему, спустя столько лет, верит только в себя, в себя и в нее, Йоко, – потому что они по-прежнему неразделимы, инь и янь, она и он, вчера и сегодня, жизнь и смерть.

– Бог – это концепция, которой мы измеряем нашу боль, – неслось из динамиков, а Йоко, улыбаясь сквозь слезы, шептала, как молитву: «Ты со мной, ты со мной, ты со мной…».

Каким он был

Она очнулась, ощутив на своей мокрой щеке прикосновение теплой детской ладошки.

– Ба… – из-за толстых круглых стекол на нее внимательно и серьезно смотрел внук. – Ты очень скучаешь по нему?

– Да, малыш, – признание вырвалось неожиданно, не успела Йоко даже обдумать свой ответ. – Очень.

Почему она говорит это? И кому? Маленькому ребенку, который не в состоянии еще ни понять вполне, ни помочь, ни разделить ее постоянную, ноющую, как старый рубец, не проходящую даже спустя столько лет боль? Ребенку, который, сам не того зная, одним своим видом, голосом, интонацией и взглядом, взглядом особенно, ни на секунду не позволяет ей забыть? Впрочем, она и сама не хочет забывать. Никогда. Ни за что. Иначе, что ей останется?..

– Расскажи, какой он был.

Вопрос, такой простой на первый взгляд, неожиданно застал ее врасплох. А какой он был, человек-легенда, человек-мистификация, человек, которого она любила больше жизни, и за это была так жестоко наказана? Разве Эдди первый, кто задает ей этот вопрос? Но разве она способна, в силах, имеет право ответить? Именно поэтому она не пишет воспоминаний о Джоне – боится ошибиться, солгать, взять не те краски, ввести в заблуждение. И еще ей жаль. Невыносимо жаль делиться своей памятью, которая изгрызла ее изнутри, испепелила, измучила… Но что она, Йоко Оно, будет без своих воспоминаний?

Навстречу

Шагая прочь от своего старого дома, Джон чувствовал, что никогда больше туда не вернется: последняя, давно истершаяся, гнилая нить, связывающая его с его прошлым, оборвалась почти безболезненно, отпустила его, наконец, на свободу. Слегка задыхаясь с непривычки, Джон наслаждался сладким, как ему казалось, обновленным, упоительным влажным воздухом вечернего Лондона, который приветливо блестел мокрыми тротуарами, улыбался цветастыми витринами, нашептывал ему, как сообщнику, свои тайны, свои ветреные желания.

Он шел в никуда, но ни секунды не сомневался в том, что движется в правильном направлении – где-то в глубине этого города, в лабиринте улиц, среди тысяч лиц, было одно единственное лицо, за улыбку которого он бы отдал целую жизнь. И отдаст, уже отдал – безвозмездно, просто потому, что любовь не требует ничего взамен. Теперь он знает это.

Нежный голос негромко окликнул его.

– Наконец-то. – Йоко, завернувшись в тоненький дождевик, сидела на скамейке, она выглядела точно так же, как утром, когда многозначительно уходила из его дома, оставляя его наедине с Синтией, и унося с собой сладкий запах их совместной ночи – чуть растрепанная, с нежными, будто растушеванными, чертами лица и затуманенным взглядом. – Я заждалась.