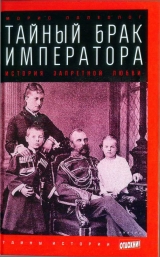

Текст книги "Тайный брак императора: История запретной любви"

Автор книги: Морис Палеолог

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)

ГЛАВА XI

Смерть императрицы Марии Александровны. – Похороны в соборе Петропавловской крепости. – Тайный брак Александра II с Екатериной Михайловной. – Прогулка после брака. – Акт о бракосочетании. – Тайным указом Екатерине Михайловне присваиваются фамилия Юрьевская и титул светлейшей княгини. – Александр II сообщает Лорис-Меликову и наследнику о своем браке

22 мая (3 июня) 1880 года в 8 часов утра тихо скончалась императрица Мария Александровна. В течение целого месяца несчастная больная не подавала почти никаких признаков жизни и только тихо стонала. Легкое напряжение от кашля прервало ее жизнь. Это произошло так быстро и незаметно, что не успели даже позвать детей. Император в это время был в Царском Селе.

Четыре дня спустя бренные останки императрицы были перенесены из Зимнего дворца в собор Петропавловской крепости со всей пышной величественностью императорских похорон. По обычаю, Александр II с сыновьями собственноручно перенесли гроб с паперти на катафалк.

Под волнующие звуки песнопений санкт-петербургский митрополит начал служить величественную заупокойную литургию.

О чем думал тогда государь? И какое место среди этих дум занимало воспоминание о покойной, изможденное лицо которой в последний раз лежало перед ним в открытом гробу?

Какие невольные мысли, какие образы вставали перед ним и смущали его печаль?

Дальнейшие события вскоре ответили на эти вопросы.

* * *

Несмотря на звание фрейлины, княжна Долгорукая, конечно, воздержалась от присутствия на похоронах императрицы. Она осталась в Царском Селе.

Давно уже Александр II не возобновлял с нею разговоров о браке. Но она хорошо знала его и верила ему. Она не сомневалась, что рано или поздно, по истечении требуемого приличием срока, Александр II женится на ней.

На следующий день Александр II посетил ее в Царском, но не затронул этой щекотливой темы. В течение ближайших дней он подолгу обсуждал с Екатериной Михайловной многочисленные перемены, которые ему нужно произвести в связи со смертью императрицы в личном составе двора и в обиходе его жизни, но и тут он не проронил ни слова о браке.

25 июня (7 июля), ровно месяц спустя после того, как он похоронил императрицу, он неожиданно обнял княжну Долгорукую и сказал спокойно и серьезно: "Петровский пост кончится в воскресенье, шестого. Я решил в этот день обвенчаться с тобой перед Богом".

Самодержец до мозга костей, Александр Николаевич внутри себя вынашивал подготовку своих решений. Даже для самых приближенных и преданных ему людей он оставался непроницаемым. Он часто совещался с ними, но, выслушав их советы, он не высказывал, к какому решению он склоняется. Решения свои он высказывал в виде приказов. Его ближайшие друзья, граф Адлерберг и генерал Рылеев, узнали об его решении лишь 3 (15) июля. Придворного священника, отца Никольского, известили лишь в последний момент. Кроме них, никто не знал о предстоящем венчании.

Когда государь объявил о своем решении Адлербергу, этот последний изменился в лице. "Что с тобой?" – спросил у него Александр II. Министр двора пробормотал: "То, что мне сообщает ваше величество, так серьезно! Нельзя ли было бы несколько отсрочить?" – "Я жду уже четырнадцать лет. Четырнадцать лет тому назад я дал свое слово. Я не буду ждать более ни одного дня". Граф Адлерберг, набравшись храбрости, спросил: "Сообщили ли вы, ваше величество, об этом его императорскому высочеству наследнику-цесаревичу?" – "Нет, да он и в отъезде. Я скажу ему, когда он вернется, недели через две… Это не так спешно". – "Ваше величество, он будет очень обижен этим… Бога ради, подождите его возвращения". Царь коротко и сухо, своим обычным, не допускающим возражения тоном сказал: "Я государь и единственный судья своим поступкам".

Вслед за этим он отдал распоряжение об устройстве предстоящего венчания.

Венчание происходило 6 (18) июля в 3 часа дня в Большом Царскосельском дворце. Император, в голубом гусарском мундире, направился за княжной Долгорукой в маленькую комнату нижнего этажа, где обыкновенно происходили их свидания. Екатерина Михайловна только что при помощи своего друга, госпожи Ш., надела скромное светлое выходное платье; голова ее оставалась непокрытой. Поцеловав ее в лоб, царь просто сказал: "Пойдем". И он дал руку княжне, приглашая госпожу Ш. следовать за ними.

Были приняты меры, дабы никто из офицеров или из придворных слуг не заподозрил происходящего. Даже генерал Ребиндер, комендант императорской квартиры, имевший по своей должности право входа во все помещения, оставался в полном неведении.

По длинным коридорам Александр Николаевич и княжна Долгорукая прошли в уединенную комнату без всякой мебели, выходящую окнами во двор. Там уже находились протоиерей, протодьякон и дьячок. В середине комнаты стоял походный алтарь – простой стол, на котором находилось все необходимое для совершения обряда: крест. Евангелие, две свечи, венцы и обручальные кольца. Граф Адлерберг, генерал-адъютант Баранов и генерал Рылеев ожидали царя у дверей комнаты.

Служба началась тотчас же. Баранов и Рылеев, исполняя роль шаферов, держали венцы. За ними стояли госпожа Ш. и граф Адлерберг.

Протоиерей трижды повторил торжественные слова венчания, старательно упоминая каждый раз императорский титул супруга. Он исполнял при этом специальное приказание царя, сказавшего: "С Екатериной Михайловной венчается не просто Александр Николаевич, но император". И священник трижды повторил: "Обручается раб Божий благоверный государь император Александр Николаевич с рабой Божьей Екатериной Михайловной".

По окончании службы священник не решился обратиться к обвенчанным с обычными словами: "Облобызайтесь". Они не поцеловались и безмолвно удалились.

Теми же коридорами прошли они в комнаты княжны Долгорукой. Там Александр II своим обычным голосом попросил ее переодеться и совершить с ним прогулку в коляске. Обратившись к госпоже Ш., он прибавил: "Вы поедете тоже. Возьмите с собой двух старших детей".

Полчаса спустя он вернулся уже в темно-зеленой форме кавалергарда.

Все сели в коляску, государь с княжной на одной стороне, а против них госпожа Ш. с Георгием и Ольгой.

День был дивный, один из замечательных дней северного лета, чарующего мягкостью красок. Коляска въехала в тенистую дорогу, соединяющую Царскосельский парк с Павловским. Только тогда Александр II прервал молчание. Обратив к жене своей восторженный взгляд, он сказал: "О, как долго я ждал этого дня. Четырнадцать лет. Что за пытка! Я не мог ее больше выносить, у меня все время было чувство, что сердце не выдержит более этой тяжести".

Но внезапно его лицо приняло трагическое выражение: "Я боюсь своего счастья, я боюсь, что меня Бог слишком скоро лишит его".

После минутного молчания, он прибавил: "Если бы мой отец знал тебя, он бы тебя очень полюбил".

Потом, наклонившись к сыну Георгию и жадно глядя на него, он сказал: "Гого, дорогой мой, обещай, что ты меня никогда не забудешь".

Ребенок, не понимая, не знал, что ответить. Но отец, умоляя, повторял: "Обещай мне, дорогой, обещай". Мать пришла на помощь, и Георгий ответил: "Обещаю тебе, папа".

Император был растроган, но внезапно его лицо вновь омрачилось. Тайная и важная мысль пришла ему на ум; он задумался и вновь умолк. Неожиданно он указал пальцем на своего сына и, внутренне сдерживаясь, прошептал: "Это настоящий русский, в нем, по крайней мере, течет только русская кровь".

Излив свою душу, царь приказал кучеру ехать обратно.

Вечером этого же дня 6 (18) июля государь приказал составить акт о бракосочетании, копию с которого он засвидетельствовал собственноручной подписью:

Копия.

С подлинным верно.

Александр.

Царское Село, 6 июля 1880 г.

АКТ

Тысяча восемьсот восьмидесятого года шестого июля в три часа пополудни в походной церкви Царскосельского дворца Его Величество Император Всероссийский Александр Николаевич соизволил вторично вступить в законный брак с фрейлиной, княжной Екатериной Михайловной Долгорукой.

Мы, нижеподписавшиеся, бывшие свидетелями бракосочетания, составили настоящий акт и подтверждаем его нашими подписями 6-го июля 1880 года.

В подлиннике подписи:

Генерал-адъютант граф Александр Владимирович Адлерберг.

Генерал-адъютант Эдуард Трофимович Баранов.

Генерал-адъютант Александр Михайлович Рылеев.

Обряд бракосочетания был совершен протоиереем церкви Зимнего дворца Ксенофонтом Яковлевичем Никольским.

В тот же вечер царь подписал следующий указ:

Указ Правительствующему сенату.

Вторично вступив в законный брак с княжной Екатериной Михайловной Долгорукой, мы приказываем присвоить ей имя княгини Юрьевской с титулом светлейшей. Мы приказываем присвоить то же имя с тем же титулом нашим детям: сыну нашему Георгию, дочерям Ольге и Екатерине, а также тем, которые могут родиться впоследствии; мы жалуем их всеми правами, принадлежащими законным детям сообразно ст. 14 основных законов империи и ст. 147 учреждения императорской фамилии.

Александр.

Царское Село, 6 июля 1880 г. [1]1

Дети, происшедшие от брачного союза лица императорской фамилии с лицом, не имеющим соответственного достоинства, то есть не принадлежащим ни к какому царствующему или владетельному дому, на наследование престола права не имеют.

Лицо императорской фамилии, вступившее в брачный союз с лицом, не имеющим соответственного достоинства, то есть не принадлежащим ни к какому царствующему или владетельному дому, не может сообщить тому прав, принадлежащих членам императорской фамилии.

[Закрыть]

В этом указе Александр II признавал свое отцовство и создавал своим детям от Екатерины Михайловны законное положение.

16 (28) июля Лорис-Меликов был вызван в Царское Село. Заставив его предварительно поклясться, что он сохранит сказанное ему в тайне, Александр II сообщил ему о новом своем браке. К этому он прибавил: "Я знаю, что ты мне предан. Впредь ты должен быть также предан моей жене и моим детям. Лучше других ты знаешь, что жизнь моя подвергается постоянной опасности. Я могу быть завтра убит. Когда меня больше не будет, не покидай этих, столь дорогих для меня лиц. Я надеюсь на тебя, Михаил Тариелович".

После этих слов государь сейчас же перевел разговор на текущие дела.

Три дня спустя наследник-цесаревич, вернувшийся после окончания курса лечения в Гапсале, был вызван к отцу, который сообщил ему о своем браке и повторил просьбу, обращенную к Лорис-Меликову.

Набожный, целомудренный, с твердыми моральными и религиозными принципами, свято чтущий память матери, цесаревич в своем уважении к отцу и авторитету верховной власти нашел силы примириться с признанием, глубоко его опечалившим и потрясшим.

ГЛАВА XII

Неудовольствие общества медлительностью Лорис-Меликова. – Попытки Лорис-Меликова убедить царя, что дарование конституции оправдает в глазах народа возведение его морганатической супруги в сан императрицы. – Лорис-Меликов сопровождает Александра II в Крым. – Жизнь княгини Юрьевской с Александром II во дворце в Ливадии. – Доклады Лорис-Меликова о необходимости политических преобразований. – Колебания Александра II. – Общество вновь начинает волноваться. – Лорис-Меликов пытается выиграть время. – Завещательные распоряжения Александра II; письмо к наследнику. – Отъезд из Ливадии; завтрак у Байдарских ворот. – Возвращение в Санкт-Петербург; представление морганатической супруги царской семье

Политическая жизнь страны тем временем шла своим чередом. Общество по-прежнему находилось в возбужденном состоянии. Не видя осуществления ни одной из ожидавшихся реформ, либералы начали скептически относиться к человеку, принявшему на себя управление империей. Диктатор скоро почувствовал это и постарался вновь добиться популярности.

Для этого он прежде всего росчерком пера упразднил Третье отделение собственной Его Величества канцелярии. Со времени царствования Николая I это Третье отделение пользовалось такой мрачной известностью, что его даже избегали называть по имени и в газетах пользовались описательными намеками. С чувством глубокой радости Россия узнала, что царским указом было уничтожено это проклятое учреждение, это грозное орудие произвола и сыска. В общей радости незамеченным прошло, что весь аппарат Тайной канцелярии был просто перенесен в ведение Министерства внутренних дел, в лоне которого должна была быть сконцентрирована вся полицейская власть.

Второй шаг, которым Лорис-Меликов попытался вернуть свою популярность, был встречен не менее радостно. 6 (18) августа сделалось известным, что Лорис-Меликов испросил у государя разрешение снять с себя диктаторские полномочия, ставшие теперь излишними, и ограничить его обычными правами министра внутренних дел. Либеральная печать, то есть большинство газет, с глубоким удовлетворением встретила возвращение к законному порядку вещей. Она рассыпалась в похвалах патриотизму, скромности и великодушию диктатора, добровольно сложившего с себя диктаторские полномочия. Кое-какие газеты хотели увидеть в этом даже начало важных реформ – приступить к "закономерному развитию", и читатели в этих туманных словах ясно прочли слово "конституция".

Но Лорис-Меликову не удалось сломить сопротивление императора. Реакционные течения, все более укреплявшиеся в кругу цесаревича, беспокоили государя. Самого наследника было нетрудно переубедить, так как он был нерешителен и не обладал ясным и сильным умом. Но его окружение было силой, с которой нужно было считаться. В совещаниях в Аничковом дворце принимали участие несколько выдающихся людей страстной убежденности, отличавшихся знанием государственных дел, силой воли и политическим чутьем. В число этих людей входили граф Дмитрий Толстой, граф Воронцов, генерал Игнатьев, князь Мещерский и, прежде всего, красноречивый поборник славянства Катков и страстный защитник абсолютизма, фанатический приверженец православия Победоносцев. Вопрос шел о том, удастся ли устранить их влияние на набожного цесаревича.

Лорис-Меликов употребил все силы своего красноречия и настойчивости, чтобы сделать это. 13 (25) августа он встретился с наследником у государя и подробно изложил ему свои взгляды.

На следующий день состоялось их второе свидание с глазу на глаз, во время которого Лорис-Меликов постарался еще более настойчиво повлиять на цесаревича. Это свидание не прошло бесследно. Во всяком случае, в тот же вечер Лорис-Меликов писал госпоже Ш.: "Насколько я могу судить по внешним признакам, сообщение, сделанное мною сегодня наследнику, не произвело на него плохого впечатления. Слава Богу!"

Во время этого свидания министр внутренних дел, конечно, не раскрыл всех своих карт и не изложил своих затаенных желаний. Быть может, он не сделал еще этого даже перед государем.

Тайный брак царя" в который он, как один из немногих, был посвящен, давал ему новый и смелый способ добиться осуществления своей политической программы. Надо было доказать государю, что дарование конституции может оправдать в глазах народа возведение морганатической супруги в сан императрицы.

В конце лета обстоятельства так сложились, что Лорис-Меликову представился случай начать проведение своего плана: он получил приказ сопровождать царя в Ливадию.

* * *

Александр II с княгиней Юрьевской и двумя старшими детьми выехал 17 (29) августа.

Впервые Екатерина Михайловна ехала в царском поезде. Свита государя, адъютанты, церемониймейстеры и другие придворные чины были изумлены честью, оказанной царем княгине Юрьевской, и не понимали ее причин.

Изумление еще усилилось, когда княгиня Юрьевская остановилась не в Бьюк-Сарае, как раньше, но во дворце. Она жила там уже однажды, осенью предыдущего года, когда императрица Мария уезжала в Канн. Но тогда ее пребывание скрывалось. Теперь оно сделалось открытым.

С этих пор княгиня Юрьевская не покидала больше императора. Они вместе обедали, вместе выезжали в коляске и верхом, вместе проводили долгие часы на веранде, наблюдая за игрой детей или любуясь открывающимся перед ними видом. Подолгу засиживались они по вечерам, проводя время в тихих беседах под звездным небом и пользуясь полным и неомраченным счастьем.

В этой обстановке любви и семейного счастья Лорис-Меликов продолжал обсуждать с царем, почти всегда в присутствии светлейшей княгини, свои преобразовательные проекты.

Уже несколько раз в течение своего царствования Александр II останавливался на мысли о возможности введения в систему управления представительного начала. После отмены крепостного права он даровал дворянским собраниям значительное расширение их прав. В 1864 году были учреждены земства, вызывавшие по ассоциации представления о Земском соборе, игравшем роль представительного учреждения в Московской Руси. Вопрос, выдвигавшийся теперь на первый план, был много более обширен. Среди высших органов государственного управления, находившихся на вершине здания империи, были лишь два учреждения: Правительствующий сенат и Государственный совет. Правительствующий сенат был высшим судебным учреждением, в компетенцию которого входило также право обнародования законов. Что же касается Государственного совета, в состав которого входили великие князья, заслуженные генералы и чиновники, то, хотя в его права и входила важная обязанность составления законов, все же это учреждение не пользовалось ни правом инициативы, ни властью самостоятельного решения: он был лишь подсобным и послушным советчиком царя-самодержца, высшего законодателя, и исходящие от Государственного совета постановления нимало не связывали монарха, который мог утвердить их или изменить по своему желанию. Таким образом, вопрос шел об изменении основных принципов всей системы самодержавия.

В этом отношении были возможны несколько проектов. Можно было, например, предоставить Государственному совету известную независимость в деле издания законов и контроле над финансами; при этом можно было несколько расширить состав членов, привлекши ряд представителей страны, назначаемых государем из числа членов земского самоуправления. Можно было создать и новое совещательное учреждение, Думу, очень ограниченную в своей компетенции, стесненную строгим наказом, причем члены Думы могли бы избираться или земствами, или же отдельными избирательными коллегиями дворянства, духовенства, земельных собственников, купцов, университетов, крестьян и так далее. И, наконец, можно было более решительно приблизить Россию к типу западноевропейских государств и рискнуть ввести более последовательный парламентарный строй – тот строй, который обер-прокурор Священного синода Победоносцев называл в своих беседах с наследником "дьявольским измышлением".

Александр II не высказывался определенно ни за один из предлагаемых ему Лорис-Меликовым проектов. Он откладывал свое решение до возвращения в столицу, где он думал собрать под председательством наследника комиссию для выработки подробного проекта.

Но если Александр II не высказывался определенно по вопросу о размере и значительности предстоящей реформы, то в принципе на нее он был согласен. Он сейчас же увидел, насколько эта реформа удобна, чтобы узаконить в глазах народа возвышение морганатической супруги в сан императрицы.

В одной из своих бесед с государем в Ливадии Лорис-Меликов сказал: "Было бы большим счастьем для России иметь, как встарь, русскую императрицу". И он напомнил, что первый Романов, царь Михаил Федорович, был женат на Долгорукой.

В другой раз, когда император работал со своим министром на веранде, сын Александра II Георгий, игравший около них, вскарабкался к нему на колени. Поиграв с ним немного, Александр Николаевич сказал: "Теперь поди, мы должны работать". Лорис-Меликов, посмотрев вслед уходящему ребенку, о чем-то задумался, а потом, обратившись к царю, сказал: "Когда русский народ познакомится с сыном вашего величества, он весь, как один человек, скажет: "Вот этот наш"".

Эти слова произвели сильное впечатление на Александра И, так как ему показалось, что министр отгадал одну из самых заветных его мыслей.

30 августа (11 сентября) генерал от кавалерии, генерал-адъютант, министр внутренних дел граф Лорис-Меликов был удостоен величайшей царской милости. Государь пожаловал ему орден Андрея Первозванного, самый высокий знак отличия, которым может быть удостоен русский государственный деятель.

* * *

Общественное мнение было совершенно не осведомлено о том, что происходило и подготовлялось в Ливадии. И оно вновь заволновалось, видя, что ни одна из ожидаемых реформ не осуществляется. Каждое утро надеялись найти в "Правительственном вестнике" радостное известие, магические слова о неиспытанном лекарстве, которое должно было восстановить Россию. И каждое утро эти ожидания оказывались тщетными.

В либеральных кругах царило не только разочарование, но и возмущение Лорис-Меликовым. Его обвиняли в неисполненных и лживых обещаниях, в том, что он пользовался для создания популярности "невыносимым лицемерием", доходило даже до того, что называли его просто мошенником и с недоумением спрашивали себя: не надул ли нас армяшка?

Задетый этими обвинениями, Лорис-Меликов решил открыто выступить. Он призвал к себе всех редакторов больших газет и убежденно заявил им, что теперь больше чем когда бы то ни было он будет работать в согласии со свободной печатью. Вместе с тем, как бы призывая их в судьи, он изложил им всю невероятную трудность его задачи и умолял вооружиться терпением и не возбуждать общественного мнения бесплодными и гибельными иллюзиями.

В конце своей беседы он набросал свою политическую программу. По этой программе он постарается прежде всего облегчить деятельность земств. Он даст земству все необходимые права для успешного руководства местными делами и улучшения экономического положения страны. Вслед за тем он преобразует полицию, дабы сделать впредь невозможным тот произвол, который имел место раньше. И, наконец, он установит сенаторские расследования с целью точно узнать волю населения и согласовать старые порядки с новыми потребностями. Для проведения этой программы потребуется не менее пяти-шести лет. В настоящее время, по его словам, не может быть и речи об обращении к народу в форме созыва представительных собраний европейского типа или древних земских соборов. Все, что писалось об этом в последние месяцы, выдумки и мечтания.

Эти заявления произвели потрясающее впечатление. Лорис-Меликова нельзя было обвинять в лицемерии… После короткого обмена мнений редакторы газет удалились в подавленном настроении, к которому, однако, примешивалась и некоторая доля гордости, ибо впервые министр самодержавною царя снисходил до подобной откровенности в беседе с журналистами.

А на следующее утро тон либеральной печати резко изменился. В кое-каких органах появились заявления, что они никогда не распространяли выдумок и не питали мечтаний. Все газеты были сдержанны и опечалены.

* * *

В спокойной прелести крымской жизни Александр II не переставал думать о том, что готовит ему будущее.

Несмотря на свое мужество и присущий ему фатализм, император часто думал о том, что его жизнь подвергается ежедневной опасности. Он думал о новых покушениях, подготовляемых против него революционерами. Он думал о том, сколько раз еще Бог сохранит его жизнь.

Под влиянием этих мыслей Александр II решил обеспечить материально свою жену и детей, у которых не было никакого личного состояния, и 11 (23) сентября он составил следующее завещание:

Процентные бумаги, опись которых при сем прилагаю, внесенные от моего имени министром двора 5 сентября 1880 года в Государственный банк, в сумме трех миллионов трехсот двух тысяч девятисот семидесяти рублей, являются собственностью моей жены, светлейшей княгини Екатерины Михайловны Юрьевской, урожденной Долгорукой, и наших детей.

Ей одной я даю право распоряжаться этим капиталом при моей жизни и после моей смерти.

Александр.

Ливадия, 11 сентября 1880 г.

Несколько дней спустя полиция захватила кипу прокламаций, распространяемых по приказу исполнительного комитета среди студентов и рабочих. В этих прокламациях были перечислены имена всех революционеров, осужденных и казненных в течение последних месяцев. Прокламации называли их мучениками за свободу и грозили скорым и страшным мщением.

В эти дни наследник с женой приехали в Ливадию, чтобы остаться там в течение нескольких недель. Александр II, зная любовь сына к себе, без колебания поручил его заботам, в случае своей смерти, свою жену и детей. Александр Александрович поклялся, что он всегда будет их защищать.

Тогда царь к своему завещанию присоединил следующее письмо на имя наследника:

Ливадия, 9 ноября 1880 г.

Дорогой Саша!

В случае моей смерти поручаю тебе мою жену и детей. Твое дружественное расположение к ним, проявившееся с первого дня знакомства и бывшее для нас подлинной радостью, заставляет меня верить, что ты не покинешь их и будешь им покровителем и добрым советчиком.

При жизни моей жены наши дети должны оставаться лишь под ее опекой. Но если Всемогущий Бог призовет ее к себе до совершеннолетия детей, я желаю, чтобы их опекуном был назначен генерал Рылеев или другое лицо по его выбору и с твоего согласия.

Моя жена ничего не унаследовала от своей семьи. Таким образом, все имущество, принадлежащее ей теперь, движимое и недвижимое, приобретено ею лично, и ее родные не имеют на это имущество никаких прав. Из осторожности она завещала мне все свое состояние, и между нами было условлено, что, если на мою долю выпадет несчастье ее пережить, все ее состояние будет поровну разделено между нашими детьми и передано им мною после их совершеннолетия или при выходе замуж наших дочерей.

Пока наш брак не будет объявлен, капитал, внесенный мною в Государственный банк, принадлежит моей жене в силу документа, выданного ей мною.

Это моя последняя воля, и я уверен, что ты тщательно ее выполнишь. Да благословит тебя Бог!

Не забывай меня и молись за так нежно любящего тебя

Па.

Сняв с души своей тяжелое бремя заботы о будущем своей семьи, Александр II приказал готовиться к отъезду 19 ноября (1 декабря).

Приближенные думали с ужасом об этом отъезде, ибо за несколько дней до этого полиции удалось открыть взрывчатый снаряд, заложенный под полотном железной дороги около станции Лозовой.

По дороге в Севастополь Александр приказал остановиться у Байдарских ворот. Оттуда открывался чудесный вид на серебристые волны Черного моря и голубоватые склоны вершины Яйлы. Небо было ясным, и последний осенний день был сказочно прелестен.

Очарованный открывшимся перед ним видом, Александр II приказал накрыть стол на воздухе. Его сопровождали лишь близкие и преданные ему люди: его жена, его дети, госпожа Ш. и граф Адлерберг. Прислуживал единственный слуга. Обед прошел весело и оживленно, и счастье сияло на всех лицах.

Императорский поезд 21 ноября (3 декабря) около 12 часов дня прибыл в Санкт-Петербург. Он несколько задержался по дороге в Колпино, куда прибыли на встречу наследник с супругой, все великие князья и великие княгини. Александр II их вызвал в Колпино, чтобы представить свою жену в скромной, не требующей официальной пышности обстановке. Сделал это он еще и потому, что на официальном приеме она должна была по церемониалу следовать за великими княгинями ввиду того, что была лишь морганатической супругой.

Прием на Николаевском вокзале был отменен. Император, выйдя из поезда, сел в экипаж вместе с княгиней Юрьевской и проехал во дворец.

В Зимнем дворце княгиню Юрьевскую ждал приятный сюрприз. По приказу царя для нее были приготовлены большие и пышные покои вместо занимаемых ею раньше трех скромных комнат.