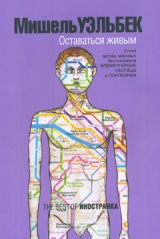

Текст книги "Оставаться живым"

Автор книги: Мишель Уэльбек

Жанр:

Поэзия

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)

Желание больше ничего не делать и, главное, не чувствовать ничего,

Внезапная потребность умолкнуть, отстраниться ото всего,

И, созерцая мирный, красивый Люксембургский сад,

Быть старым сенатором, одряхлевшим под грузом наград.

И больше ничто – ни дети, ни их кораблики, ни музыка главное,-

Не нарушит мою отрешенность, почти атараксию, такую славную,

Ни любовь – это главное,– ни страх, ни сердца сжатие…

Ах, больше никогда не вспоминать объятия!

Возможный конец пути

Что душу теребить? Я все же твердо знаю,

Что жил и видел жизнь людей и диких трав.

Я не участвовал, но все же твердо знаю -

Особенно сейчас, на склоне дня,– что прав.

Вокруг со всех сторон такой знакомый сад -

Теперь я искушен в своем надежном знанье

И этих ближних троп, и дальних эстакад,

И скуки отпусков, и скуки мирозданья.

Да, здесь-то я и жил, жил на излете века,

Неплохо жил, при всех уходах и растравах

(Ожоги бытия – от солнца и от ветра);

Теперь покоиться хочу вот в этих травах.

Подобно им, я стар. Я юн, подобно им,

И полон шороха весеннего природы,

И прожил, как они, смят, но невозмутим,

Цивилизации оставшиеся годы.

* * *

Рассвет стремительного солнца -

Вот так бы в смерти преуспеть!

А людям – лишь бы все стерпеть:

Мой бог, да что им остается?

Нам не по силам, не с руки

Сносить тоски осенней стоны,

Мой бог, а жизнь так монотонна

И горизонты – далеки.

Зима – ни звука, ни следа:

Стою один во всей вселенной;

Как голубой кристаллик льда,

Мечта чиста и совершенна.

* * *

Ностальгия мне незнакома,

Но завидую я старикам,

Их холодным как смерть рукам

И глазам, нездешним как кома.

Незнакома мне жажда признанья,

Но завидую я нахалам

И ревущим детишкам малым,

Что умеют быть в центре вниманья.

И опять, свалившись в кровать,

До утра, как всегда, буду ждать я

Стука в дверь, ледяного объятья;

По ночам я учусь умирать.

* * *

В Венеции, у парапета,

Я думал о тебе, Лизетта:

В той базилике золотой

Ты стать могла бы мне женой.

Вокруг толпа спешит, пестрея,

И хочет жить еще быстрее.

А я старик – внутри и вне:

Одна любовь осталась мне.

Последние времена

Ожидают тяжелые нас времена,

Ожидают нас ночи немыслимой боли.

Будем сглатывать слезы, пьянея от соли.

Жизни нашей вот-вот оборвется струна.

Где любовь? Заблудилась в потемках она.

Будем рвать торопливо письмо за письмом,

Лучший друг обернется заклятым врагом,

Будет путь в никуда, и дороги без цели,

И пески раскаленные вместо постели,

Будет страх, что таится за каждым углом,

Он крадется, как память, по следу за мной

И безмолвно смеется у меня за спиной;

Его цепкие пальцы крепки словно сталь,

И хрустальны глаза, устремленные вдаль,

Он над миром висит, будто нимб ледяной.

Ожидает нас смерть. Это факт, милый друг.

Время выпустим мы из слабеющих рук.

Все, что знали и прожили я или ты,

Проплывет перед взглядом у смертной черты,

Сожаленье мелькнет – и все кончится вдруг.

* * *

Народ, который любит жизнь,

Познать Создателя стремись.

Но снова только ночь вокруг

Да сердца стук.

* * *

Вот фотографии детей,

Вот безусловная любовь.

Но нам не избежать смертей,

На небе встретимся мы вновь.

* * *

Да правда ли, что есть там кто-то в самом деле,

Кто после смерти нас с любовью примет всех?

Я холод сотен глаз встречаю с дрожью в теле;

Я к людям ключ ищу – нет, это просто смех.

Да правда ль, что помочь друг другу могут люди,

Что можно счастья ждать и не в тринадцать лет?

Есть одиночество, где шанс на помощь скуден;

Твержу я про любовь, которой, знаю, нет.

Я в центр выхожу под вечер, к ночи ближе,

В моих глазах мольба, иду на зов огня.

Бульвары золотом струятся по Парижу;

Как сговорились все не замечать меня.

А ночью я звоню, приникнув к телефону:

Набрать, один гудок, и трубку положить.

Тень прячется в углу, вблизи магнитофона,

Беззубый скаля рот,– ей некуда спешить.

* * *

Чудовищная смесь бесчисленных прохожих

Плывет по улицам. Свод неба извращен.

Зеленые тона – всё новые, еще -

Я создаю. Вот пудель рядом ожил.

О Шопенгауэр, я мысленно с тобой.

Тебя люблю и различаю в бликах окон:

Сей мир безвыходен. Я старый шут с пороком.

Здесь очень холодно. Прощай, Земля. Отбой.

В конце концов все разойдутся по домам,

Формулировка ироничная весьма.

Откуда знать мне, кто успел тут поселиться?

Здесь есть и санитар, и должностные лица.

И есть друзья у них – я думаю, немало.

Я подошел к стене. Я размышляю вяло,

Пока галдят они, как полчище горилл;

Я видел клетки их, когда глаза закрыл.

Я в восемь по утрам иду вдоль стен церквей,

Я вижу в транспорте старушек умиранье;

И скоро свет дневной замрет, замрет за гранью.

И тут встает вопрос о смысле всех Церквей.

* * *

Ты что-то говорила о сексе, об отношениях между людьми. Говорила ли ты вообще? Вокруг было шумно; казалось, с губ твоих слетают слова. Поезд въезжал в туннель. С легким потрескиванием, с легким запозданием загорелись лампы в купе. Я ненавидел твою плиссированную юбку, твой макияж. Ты была скучна, как сама жизнь.

Среда. Майнц-Рейнская долина-Кобленц

Очевидная двойственность одиночества. Я смотрю на стариков, сидящих за столиком, их минимум десять. Можно от нечего делать их сосчитать, но я уверен, что их минимум десять. Ох! Если б только я мог улететь на небо, улететь на небо сию же минуту!

Они говорят все сразу, производя какофонию непонятных звуков, где можно различить лишь отдельные жеваные слоги, словно выгрызаемые зубами. Господи! Как же трудно примириться с миром!..

Я сосчитал. Их двенадцать. Как апостолов. А официант, надо думать, Христос?

Не купить ли мне футболку «Jesus»?

* * *

Бывают мгновения, когда буквально слышишь насмешливое шуршание времени, ускользающего среди тишины и уюта, И смерть опережает нас по очкам. Становится скучно, и соглашаешься ненадолго отвлечься от главного, сделать какое-то нудное, но необходимое дело, считая, что оно займет три минуты,

А после с тоской замечаешь, что два часа улетучились почему-то.

Время безжалостно к нам.

Иногда вечерами кажется, будто день пролетел за четверть часа, и, естественно, начинаешь думать о возрасте, торопиться, Пытаешься блефовать, чтобы разом наверстать полгода, и не находишь ничего лучше, как опять исписать страницу,

Потому что – за вычетом редких моментов истории и нескольких личностей, чьи имена нам известны из книг,-

Лучший способ обыгрывать время – не пытаться прожить в нем сполна, ловя каждый миг.

Место, где наши поступки вписываются в гармонию мира, где они волшебно последовательны и свободны от противоречий, Где все наши «я» дружно шествуют рядом без раздоров и драм,

Где правит абсолют, где идеалы вечны,

Походка – танец, а слова – псалом, Не существует на земле.

Но мы туда идем.

Точка абсолютной идентичности

Дом Бога похож на взрытый кротом бугорок,

Там много ходов,

Галерей, куда телу протиснуться трудно;

Но внутри этот дом безнадежно пустой.

Небесный Иерусалим существует и здесь, на земле,

В глазах некоторых женщин;

Сперва происходит отладка, что-то вроде синхронизации приемных устройств и установки соединения,

Потом взгляды тонут и отражаются в чем-то невероятно чудесном, несущем спасение,

Которое есть Другой и Единый,

Пространство и неподвижная точка.

Отринув время, мы оказываемся в царстве идентичности – путь как будто недлинный.

В центре Господнего Храма есть комната с побеленными стенами и низеньким потолком;

Посредине стоит алтарь.

Те, кто сюда попадает, бывают сначала удивлены атмосферой пустоты и безмолвия, которыми проникаешься понемногу;

Почему пуст алтарь? Разве так надлежит являть себя Богу?

И лишь после многих дней, после многих ночей бдения и созерцания

В центре пространства вдруг проступает нечто, подобное солнцу, обретающему очертания,

Нечто такое, что стягивает пространство и организует его, как ядро,

Центральная точка, вокруг которой формируется мир и воплощает себя в потрясающем топологическом переплетении,

Точка, продолжительное созерцание которой готовит душу к скачку в абсолютную идентичность, недосягаемую для изменения.

Названия для этой точки нет ни в одном языке, но она источает радость, свет и добро.

* * *

Мир выглядит, как никогда, однородным и прочным. Девятичасовое солнце медленно и полого струится по улице; старинные и современные здания соседствуют довольно беззлобно. Я, частица человечества, сижу на скамейке. Парк совсем недавно обновили; фонтан вот установили. На этой скамейке сидя, я думаю о человеческом виде и ощущаю себя гуманным: сижу гуманно напротив фонтана.

Фонтан современный: вода течет между серыми полусферами, падает медленно с одной на другую. Между ними она могла бы только сочиться, но архитектор придумал хитрей: сначала вода заполняет неторопливо верхние полусферы; когда они переполняются, она тихонько капает в нижние; через какое-то время – его промежутки кажутся мне неравными – все разом опустошается. Потом вода наливается снова, и процесс повторяется.

Может быть, перед нами метафора жизни? Сомневаюсь. Скорей, архитектор хотел инсценировать свое представление о вечном движении. Не он первый, не он последний.

Пятница, 11 марта. 18 час. 15 мин. Саорж

Лежу в гостинице; мышцы мои отдыхают после ходьбы; они слегка горят, но это приятно. Не могу я, как человек западный, сентиментальный, спонтанный, по-настоящему принять для себя буддизм (со всем, что буддизм включает в себя: с этим упорным исследованием тела, направляемым разумом; упорным, почти научным исследованием тела, его реакций и использованием этих реакций в мистическом поиске и в быту).

Иначе говоря, я остаюсь романтиком, зачарованным идеей полета (полета чистого, духовного, с телом никак не связанного). Я чту целомудрие, святость, невинность; верю в слезный дар и молитву сердца. В буддизме все более разумно, более целесообразно; однако я не в состоянии проникнуться им.

Я лежу на кровати, мышцы мои отдыхают; и я чувствую, что готов, как в юные годы, изливать душу до бесконечности.

* * *

Я как мальчик без права на слезы и ласки,

Уведи меня в царство хороших людей,

Уведи меня в ночь, покажи мне, как в сказке,

Мир с другими созданьями, чудо содей.

Я надеждой живу, вековой, первобытной,

Как те старые негры, что дома – князья:

Подметают метро с непонятной улыбкой -

Одиноки, как я, безмятежны, как я.

* * *

И правда, этот мир, где дышим тяжело,

Внушает нам лишь злость, до дрожи отвращенья,

Желание сбежать, без права возвращенья.

Нас больше не прельстит букет газетных слов.

Нам вновь бы обрести исконный отчий дом,

Крылом архангела заботливо укрытый,

И жить моралью странной, позабытой,

Что освящала жизнь – до смерти, день за днем.

Нам нужно что-нибудь, что нежность утолит,

Нам нужно что-нибудь, похожее на верность,

Что сможет превзойти собою эфемерность.

Нам больше не прожить от вечности вдали.

Бульвар Пастера. Вторая половина дня

Голубые глаза, туристический вид.

Это немцы об обществе спорят за пивом.

Их «Ach so» с разных столиков сразу летит

В теплый воздух живой со словесным приливом.

Слева химики дружно воркуют за пищей:

«Технологии новые синтез продвинут!»

Всем от химии радостно, грустно от виршей.

Хорошо бы прийти нам к науке единой.

Эти цепи молекул, философия «я»

И абсурдная жизнь архитекторов модных…

Разлагается общество, секты свободны.

Может, лучше восславим монарха, друзья?

* * *

Сгусток крови, злобы сгусток,

Это люди, говоришь?

Это люди, кроме шуток.

Ночь упала на Париж.

А в обманчивой лазури

Две ракеты повстречались.

Старичок, слегка прищурясь,

Древний коготь изучает.

Динозавры, динозавры

С неразумными глазами,

Тоже бились вы бесславно,

По болотам замерзая?

Было ль время добрых истин,

Был ли гармоничный век?

Отчего, скажите, в жизни

Так страдает человек?

* * *

В Мохаве [5]5

Мохаве – пустыня в США.

[Закрыть], выжженной, безбрежной,

Рос двухтысячелетний кактус,

Как бог-хранитель безмятежный;

Сквозь лаву он пробился как-то.

В день равноденствия, весной,

В канун глобальных потрясений,

Идут индейцы в час ночной

Пред кактусом склонить колени.

И ночь горит от их заклятий,

Дрожащих, как язык змеи,-

Всё, чтобы Время в результате

Желаньям подчинить своим,

Чтоб убедить его свернуть

С пути, замкнуть свои извивы.

Настанет день когда-нибудь,

Когда над Временем красиво

Захлопнет крепкие замки

Архитектура их стенаний.

И станем мы легки, легки…

И Вечность снова будет с нами.

Вариация 49: Последнее путешествие

Треугольник стальной режет воздух над миром;

Самолет застывает. О странный десант!

Высота восемь тысяч. Встают пассажиры

И выходят. Под ними безмолвие Анд.

А в разреженном воздухе видно, как смерчи,

Завиваясь в спираль,

Поднимаются снизу предвестием смерти,

И туманится даль.

Наши взгляды встречаются, ищут ответа,

Но молчит пустота.

Неживой белизной наши руки одеты

И сверканием льда.

Сантьяго (Чили), 11 декабря

Взаимодействующие операторы

А когда-нибудь, в час окончания ночи,

Когда ширится небо лазурью проточин,

Я уйду, я безмолвно тогда удалюсь,

Я с полярным сияньем привычно сольюсь,

Я исчезну без ведома прочих.

Проскользит моя поступь путем потайным

Обычным на первый взгляд.

Лабиринты и петли. Они не страшны.

Припомню свой путь наугад.

Это тихое утро наполнит покой.

Без веселья и скорби пойду я легко.

Каждый шаг нежным светом окутан

Зимних зорь, их улыбкой, уютом.

В это тихое утро уйду далеко.

В окруженье нельзя ничего разузнать.

«Он в отъезде»,– распустят слушок.

Через несколько дней разразится война,

И конфликт поползет на Восток.

* * *

Деревья словно ткали облака,

Ажурность придавая без конца им;

Вдруг, как перед грозой, все расплылось слегка,

И стал, как мрамор, небосвод непроницаем.

* * *

Дворец небес, мираж. Мы плыли наугад

В омытые слезой просторы.

Лазурь скользила ввысь – точь-в-точь аэростат.

И клацали затворы.

Переход

I

Облака и дожди шаткий воздух полощут.

Серо. Зелено. Ветер с небес до земли.

Растворяется мир. Остальное – на ощупь.

И дрожит на пруду отражение лип.

Чтобы к смерти морской подобраться неспешно,

Нам пришлось пересечь жар белесых пустынь.

Мы зловещих пучин избежали, конечно,

А оттуда, из тьмы, улыбались коты.

Но желанья отнюдь умирать не хотели.

А те двое из Бирмы, что были средь нас,

По орбите под знак Скорпиона летели,

Исказили их лица оскалы гримас.

Мы в пути по суровым горам Козерога,

В нашей памяти пляшут ушедших тела;

Через темный Фангорн пролегала дорога.

Наважденье лесная лепнина сняла.

И немногие все же достигли порога…

II

Это плоскость наклонная в зыбком тумане;

Солнце косо лучи раскидало вокруг.

Всё в асфальте, в бетоне, как будто на плане,

Но не властны здесь больше законы наук.

Это крайняя точка пути индивида;

Единицы прошли сквозь Врата Облаков.

И, в момент перехода страданий не выдав,

Улыбались спокойно и будто легко.

Прах земной облучают астральные токи

Из массива волений – алхимии плод -

И струятся послушным теченьем широким

В океанскую тайну Чернеющих Вод.

Дымка тонкая мягко, беззвучно клубится

В глубине мирозданья.

Миллиард становлений, стремящихся слиться.

Моря дыханье.

В конце белизны

I

В конце наступит снежное утро:

Вокзальчик, горстка народа.

Коричневый труп собачонки – будто

Метафора: нет исхода.

В конце белизны откроется смерть,

Исчезновенье тел.

Я завершаю свою круговерть,

Рассвет безжизнен и бел.

Почва – как каменный рот: ни слова.

Я завершаю путь.

Черные губы земли готовы

Меня, как слюну, втянуть.

II

Рассвет возвращается, почва дымит.

Я умер – итог таков.

Солнце сквозит, и туман размыт,

И светел край облаков.

Родится снова то, что светло,

И то, чья сущность темна.

И все опять возродится сполна,

Включая добро и зло.

И возвестит живым тишина,

Что стадо скотов пришло.

Умеют друг друга терзать скоты

И собираться в орды,

Скоты, у которых не пасти и морды,

А руки, лица и рты,

И дорого все, что воняет кровью,

Их клыкастому поголовью;

Кровь в их венах кипит впотьмах,

Кровь, несущая страх и крах.

И рассыпаются камни в прах.

* * *

И смысл вещей подрастворен

В послеполуденной субботе.

Ты к сладостной, густой дремоте

Своим артрозом пригвожден.

Тогда исчезновенье шпал

Осуществится между рельсов,

Опередив дождливый шквал;

Воспоминания воскреснут.

Я думаю о позывных

У пруда. Помню мутновато:

В реальном мире, не в иных,

Я жил давным-давно. Когда-то.

* * *

О отупенье, милосердная завеса!

Я вижу зданья в синеватой оболочке,

Лужайки зыбкие, стерильные цветочки

Я псина раненая, я уборщик леса.

Я круг спасательный, держащий на воде

Ребенка мертвого, я продранный башмак,

Я черная дыра, миг пробужденья, знак

Сиюминутного, я ветер, я – везде.

Всему есть место, все свою имеет цену,

Но нет надежных и просчитанных путей,

Чтоб просветления достичь в душе своей;

А белый занавес уже скользит на сцену.

Дорога

Ряд мачт четвертовал небесный свод наклонно,

К шоссе тянулся свет фонарного стекла.

На женщин я смотрел и каждую желал,

Их приоткрытых губ темнели полигоны.

Нет, мне не обрести уверенности сонной,

Что я любим навек, что не поставлен срок.

Мой краток будет путь, неверен и жесток,

От безразличия и счастья удаленный…

Тропических цветов на окнах одеянья,

Фемины мимо шли, не заходили в бар.

В тоннеле всех ночей надежда так груба,

А между женских ног все залито сияньем.

Вероника

Весь дом был розовый, а ставни голубые,

Я видел в темноте тебя, твое лицо,

Я нервно ждал зари, как будто бы впервые;

Луна скользила вниз, в туманное кольцо.

Чертила ты рукой в пространстве круг незримый,

Где мог я двигаться и жизнь вершить свою;

Я шел, я полз к тебе, такой недостижимой,

Как умирающий ползет к небытию.

Внезапный белый взрыв все изменил в мгновенье,

Над новым царством встал диск солнца, спала тьма;

Повеяло теплом, а день был воскресенье,

И в воздухе плыла гармония псалма.

Был странно ласковым твой взгляд, в ответ на это

От счастья в конуре я завилял хвостом.

Какой чудесный сон, и вправду полный света:

Хозяйкой ты была, а я послушным псом.

Первобытный сад

Мы покинули сад через заросли влажных хвощей,

И предстала нам светлой и радостной сущность вещей.

По пустынной дороге шагали мы в мир наугад,

И цедило нам солнце лучи сквозь решетки оград.

Молчаливые змейки скользили у нас из-под ног,

Был печален твой взгляд предвкушением новых дорог,

Первобытный растительный хаос охватывал нас,

И цветы выставляли свои лепестки напоказ.

Беспокойные твари, мы бродим в эдемском саду,

И страдаем, и мучимся болью у всех на виду,

О единстве, утраченном нами, не в силах забыть.

Мы живем, существуем, нам вечными хочется быть.

Но однажды и нас вместе с гнусною этой травой

Смерть, настигнув коварно, накроет навек с головой.

Среди райского сада мы падалью ляжем в кустах,

И распустятся розы на наших истлевших костях.

* * *

Свекольные поля, по склонам восходя,

Мерцали. Мы себе казались чужаками.

Как подаяние был тихий шум дождя,

И пар дыхания плыл поутру над нами

Неясным символом…

Был темен наш удел,

Предвестье застилало дали.

Цивилизация дымилась грудой тел.

Мы это знали.

* * *

Дорога под гору вела -

Большие ящерицы рядом

Своим отсутствующим взглядом

Просвечивали нам тела.

Жила под нашей мертвой кожей

Сеть нервов, как клубок корней.

Я вверился судьбе своей,

В Благую Весть я верил тоже.

И в размышленье одиноком

Терял спасительную нить -

Так суждено ль в бессмертье быть

И мне монархом или богом?

* * *

Спокойно ждали мы, одни на белой трассе;

Малиец прихватил в дорогу скудный скарб,

За счастьем ехал он, подальше от песка

Пустынь. А я вдруг счел, что мой реванш напрасен.

От облаков и их бесстрастья

Лишь одиночество и думы.

Теряем возраст в одночасье

И набираем высоту мы.

Когда исчезнет плен тактильных ощущений,

Мы будем сведены к самим себе, друг мой.

К пределу мы пойдем. И тяжкий страх немой

Недвижностью скует и руки, и колени.

А море плоское. И тает

Навек желанье жить любое.

Вдали от солнца и от тайн

Я устремляюсь за тобою.

Смысл борьбы

* * *

День ширится, растет, на город пав лавиной,

Мы пережили ночь, но легче нам не стало.

Я слышу шорох шин и шум неуловимый

Общественной возни. И мне здесь быть пристало.

День состоится все ж. С безумной быстротою

Границы обведет воздушное лекало:

Тут бытие, там боль – твердеющей чертою.

Но плоть, однако, плоть, как банный лист, пристала.

Мы пережили страх, желанья, цепь ошибок,

Но детская мечта светить нам перестала.

И мало что стоит за широтой улыбок -

Мы пленники своей прозрачности усталой.

* * *

Те дни, когда гнетет нас плоть, пугая бездной,

Когда весь мир застыл, как тот цементный блок,

Дни без любви, без мук, где страсти – под замок,

Почти божественны, настолько бесполезны.

На пастбищах глухих, среди лесных полян,

И в городских домах, и под огнем рекламы -

Везде мы познаем суть истины упрямой:

Мир существует, он нам в ощущеньях дан.

У особей людских есть внутренности, члены,

Единство же частей недолговечно тут,

И люди взаперти в своих ячейках ждут

Немой команды «взлет», чтоб вырваться из плена.

Их сторож в сумерках предпочитает жить,

И у него с собой есть все ключи на случай.

Вмиг пепел пленников рассеется летучий,

И хватит двух минут, чтоб камеру помыть.

Вечер

Что ни начни – тупик. Буксуешь то и дело.

Вернуться хочется обратно с полпути,

Лежать не двигаясь, лишь в боль свою вползти -

Так о себе теперь напоминает тело.

Снаружи – день, теплынь, все небо ярко-сине,

И юность крутится, словить свой шанс должна.

На праздники ее всегда зовет весна,

А ты не приглашен. Вокруг тебя – пустыня.

Плоть одинокая – мучительное бремя;

Земная жизнь свое исчерпывает время.

Стучит с отчаянной натугой твой мотор,

Но не справляется с густой тяжелой кровью;

Как занимаются, ты позабыл, любовью.

И ночь обрушилась, как смертный приговор.

* * *

Он бредет через город, возвращаясь в свой дом;

Холодает, и ветер лезет за воротник.

Он от женского тела почти что отвык.

Мимо люди проходят, обдавая теплом.

Он бредет через город, равнодушный мертвец,

Изучает прохожих, как читает роман,

Где интрига скрывает очевидный обман -

Что любого ждет, в сущности, тот же конец.

Вот он код свой набрал, дверь подъезда открыл

И холодные пальцы положил на виски.

Очевидно, спасенья не найти от тоски,

Даже радио слушать – и то нету сил.

Он один в этом мире, как ты или я.

Ночь – бездушных вещей позаброшенный склад,

Под холодной поверхностью прячется ад.

Он бредет через ночь, ищет смысл бытия.

Донорский пункт

Я знаю, где мой кабинет,

Я знаю свои права,

И уже не болит голова

От злобы на весь белый свет.

В каморке тесной моей

На службе у мира людей

Сижу за рабочим столом,

Гляжу на ночь за стеклом.

Я больше не верю в богов,

Или – скажем так – не во всех;

Под окном слышен женский смех

Или, может, ангельский зов.

Я сижу за своим столом,

Ну а в городе гаснет свет;

Ночь, жестокая, словно смерть,

Поджидает за каждым углом.

Интенсивная, словно страх,

Ночь живет в больших городах;

В облаках, что клубятся как пар,

Зарождается новый кошмар,

Он ужасен и красен на вид,

Он как студень кровавый дрожит.

На службе у крови людской

Сижу, сражаясь с тоской.

Обрывки случайных снов,

Недопетая песня без слов -

Зачем это всё и к чему?

Бессмысленно отвращенье.

Реальности нет прощенья,

Ведь мир объявил нам войну:

Калечит людскую плоть

И рвет ее на куски,

И, корчась от смертной тоски,

Плоть мучается, но живет.

У ненависти в плену

Я моралям всем вопреки

В ответ на эту войну

Сжимаю сильней кулаки.

Как ни пестуй свой организм,

Все равно повстречаешься с адом.

Мне твердят, что это цинизм,

Но я знаю, что гнев мой оправдан

Всем страданием рода людского,

Нашим преданным, отнятым раем

И бессмысленной суетной ролью,

Которую все мы играем.

Я понял все это давно,

Я знаю, где мой кабинет.

Ангелы смотрят в окно,

За стеклами гаснет свет.

* * *

Минутная слабость – я ничком валюсь на банкетку. Между тем шестеренки привычки продолжают вращаться. Еще один вечер насмарку – а может, неделя, а может, вся жизнь; тем не менее я должен снова выйти из дома, чтобы купить бутылку.

Юные буржуазки фланируют между стеллажами супермаркета, элегантные и сексуальные, как гусыни. Наверное, здесь есть и мужчины, но на них мне глубоко наплевать. Единственное отверстие, через которое возможно общение между тобой и другими – это влагалище.

Я поднимаюсь по лестнице, литр рома плещется внутри пластикового пакета. Я отдаю себе отчет в том, что гублю себя этим: вот уже зубы начинают крошиться. Почему, ну почему женщины шарахаются в сторону, встречая мой взгляд? Неужели он кажется им взглядом неудачника, фанатика, ревнивца или маньяка? Я не знаю и, вероятно, никогда не узнаю, но именно в этом – корень всех моих несчастий.

Конец вечера

Приступ тошноты в конце вечера – неизбежный феномен. Нечто вроде заранее запланированного кошмара. Наконец я перестаю знать и начинаю мыслить.

Пустота внутри разрастается. Вот оно. Полный отрыв от реальности. Словно висишь посреди пустоты в точке, равноудаленной от всего, что творится вокруг, под воздействием магнитного поля чудовищной силы.

В этом состоянии, когда отсутствует контакт с окружающим миром, ночь может показаться тебе очень долгой. Такой она и кажется. Не исключено, что именно в этом залог твоей безопасности, но сейчас ты не способен прочувствовать это. Ты поймешь это позже, когда вновь выйдешь на улицу, когда вновь наступит день, когда ты вернешься в мир.

К девяти часам он уже наберет обороты. Вращение мира изящно, оно сопровождается легким гулом. Мир втянет тебя в свою круговерть, заставит спешить – так прыгают на подножку тронувшегося от платформы поезда.

Но догнать его невозможно. И снова ты будешь ждать ночи, которая, однако, как обычно, принесет с собой беспомощность, неуверенность и ужас.

И так будет продолжаться день за днем – до самого конца мира.

* * *

От зубов и до самой глотки мое нёбо покрыто сплетением коричневых отвердевших наростов, похожих на мертвые ветви, но внутри каждого из них скрыт живой нерв, способный чувствовать боль. Их извивы и развилки напоминают крону густого кустарника и прощупываются, словно твердые валики под тонким слоем плоти; хрупкие стволики с трудом поддерживают венчающую их массу мертвых ветвей. Почва вокруг стволов усеяна мусором, комьями грязи, пустыми бутылками и пузырьками, которые катаются по земле, задевая стволы, от чего весь куст сотрясает болезненная дрожь. Есть там даже панцирь каракатицы; ветви, обвив его со всех сторон, затвердели и окаменели.

Я боюсь, что кто-нибудь явится с металлическими граблями и начнет орудовать ими под этим кустом. Раздастся хруст, и вся масса, выкорчеванная из земли, брызнет немым фонтаном внутри моего рта вместе с корнями зубов, а затем вывалится наружу и повиснет кровоточащим клубком нитевидной плоти.

* * *

Мочка моего правого уха вздулась от гноя и крови. Сидя перед красной пластмассовой белочкой, символом какой-то благотворительной акции в пользу слепых, я размышляю о неминуемом распаде, ждущем мое тело. Еще одно мучение, о котором мне известно так мало и которое мне предстоит сполна испытать. Одновременно и параллельно, хотя и поверхностно, я размышляю о распаде и упадке Европы.

Тело, истерзанное болезнью, уже потеряло надежду испытать облегчение. Прикосновение женских рук лишено всякого смысла. Однако по-прежнему желанно.

* * *

С полуоткрытыми ртами, словно карпы в бассейне, мы рыгаем смертью. Чтобы скрыть запах смерти, исходящий из наших глоток, неумолимый запах смерти, мы извергаем потоки слов.

Известняк, из которого сложены наши дома, состоит из мертвых животных. Из четвертованных, раздробленных, высохших мертвых животных, из выпотрошенных ракушек. Из разбитых, размолотых, размельченных в беспощадной утробе земли ракушек, пропеченных жутким жаром земных кишок. Из слипшихся мертвых животных.

Сутки вместе с ней

Она глядит на меня, и взгляд ее полон крови. Ее набухшая плоть – лишь сосуд, полный крови. Я вижу кровь, что течет внутри ее рассеченных грудей. Я вижу кровь.

Она со мной. Все утро. Весь вечер. Я просыпаюсь в восемь часов, и мне кажется, что все еще утро. Но это вечер. Это вечный вечер. И это ночь. Ночь, что настала. Беспокойная ночь кровавых марионеток на нитках жил, что видны сквозь желтизну тонкой кожи. Марионетки похожи на женщин, в жилах которых струится кровь – кровь марионеток.

Заря. Словно взрыв. Все кругом в синеве. Синева, синева; великолепно! Новый день, как всегда, непреклонен. Когда же наступит покой? Когда же наступит смерть?

Дифференцирование на улице Аврон

Осколки дней твоих на стол кладу я с краю:

Полпачки носовых платков, горсть мелочей:

Чуть-чуть отчаянья и дубликат ключей…

Как соблазнительна была ты, вспоминаю.

Дымок чуть липкий плыл над всем воскресным днем:

Где негры – там бистро, где чад – ларьки с фритюром.

Почти что бодрым шли мы пять минут аллюром,

Но, резко повернув, заторопились в дом:

Не видеть никого, смотреть лишь друг на друга.

Ты в ванной догола разделась, как всегда,-

Лицом осунулась, но телом молода.

«Смотри,– сказала ты,– я все еще упруга,

Я сильная ещё, не сладит смерть со мной,

Как с братом сладила, и жизнь моя продлится.

С тобой я поняла, о чём и как молиться.

Смотри же на меня. Не дай мне быть одной».

Прозрачность атмосферы

Кое-кто утверждает: стоит лишь заглянуть за кулисы этого мира, и вы поймете, как он прекрасен, вместе со всей своей безупречной механикой, со всеми своими ограничениями и фантазмами. Со всеми своими страстями, каждая из которых имеет свою историю. Со всей технологией взаимного влечения. Как он прекрасен! Увы, я, несмотря ни на что, пылко влюблен именно в те моменты бытия мира, когда все в нем идет вкривь и вкось, в состояние разлада в устройстве вселенной, потому что оно заставляет больше думать об общей участи, чем о частном, и заглянуть в вечность, иначе не доказуемую. Но такие озарения быстротечны.

Я отчетливо осознаю невозможность построения этической системы на столь шатком и ненадежном основании. Но мы здесь именно для того, чтобы ставить перед собой неразрешимые задачи. В настоящее время мы живем словно на вершинах калифорнийских столовых гор, на утесах-останцах, разделенных пропастями каньонов; до ближайшего соседа несколько сотен метров, но все же – благодаря прозрачности атмосферы – его видно как на ладони (невозможность вновь стать единым целым читается на лице каждого). Мы в настоящее время, словно обезьяны в оперном театре, верещим и гримасничаем в такт музыке. А где-то высоко над нами звучит быстротечная мелодия.

Истории

Истории, ясное дело… Все люди друг на друга похожи. Зачем же мы нудно рассказываем всё новые и новые истории? Полная бесполезность романа. Поучительных смертей более не существует: солнце померкло. Нам требуются небывалые метафоры, нечто вроде религии, принимающей во внимание существование подземных автостоянок. Разумеется, это невозможно. Впрочем, многое на свете невозможно. Индивидуальность, в сущности, это синоним поражения. Сознание собственного «я» – машина для производства чувства поражения. Комплекс вины может оказаться выходом из этого тупика-при хорошем раскладе. Но развить его в себе почти невозможно. В любом случае, здесь требуется что-то изощренное и небывалое. Сверхобъективность.

* * *

Стон муки или наслажденья -

Один и тот же стон.

Все что угодно – боль или сношенье,

Но только бы не сон.

По правде говоря, я всегда знал, что ты меня выносливее: последние события – яркое тому подтверждение. В конце концов, самая вульгарная твоя черта – это твой смех. Именно этой последней детали мне недоставало, чтобы осознать всю твою низость, жалкая дрянь.