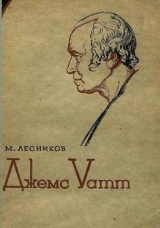

Текст книги "Джемс Уатт"

Автор книги: Михаил Лесников

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)

Много еще других эпизодов рассказал Симеон.

– У нас был хороший обычай в университете – встречать хорошим ужином вновь поступающего коллегу. Кое-какие расходы в таких случаях брал на себя университет. Я всегда считал и считаю, что от дружеской беседы за стаканом вина никакого ущерба ни для здоровья, ни для дела не будет – не надо только этим злоупотреблять, – закончил Симеон свои воспоминания и вдруг запел веселую песню на шотландскую мелодию, но текст к которой был взят из какого то греческого поэта и на греческом языке.

Присутствующие вовсе этому не удивились, а с удовольствием подхватили песню. Почти все они превосходно знали греческий язык, а текст оды и мотив был им тоже хорошо знаком, так как Симеон певал ее уже не раз и вообще часто приносил на заседание «Андерстоновского клуба» плоды своего музыкально-поэтического творчества, заключающиеся в подборе мелодий из современных шотландских и английских песен к греческим одам и элегиям. Симеон считался в этом деле великим специалистом.

Пел и Уатт, но фальшиво, так как не обладал ни малейшими признаками музыкального слуха, так что кто-то даже подшутил над ним:

– Как это он может чинить музыкальные инструменты и, как говорят, даже делает орган для масонской ложи. Интересно было бы послушать этот орган!

Уатт по обыкновению сконфузился и ничего не ответил, но Робисон, сидевший с ним рядом, горячо вступился за своего друга:

– Для того, чтобы сделать хороший орган, – сказал он, – не надо непременно обладать хорошим слухом, а надо знать некоторые отделы физики и научно подойти к работе. Уатт может сделать все, что угодно. Он сначала построил маленький органчик для доктора Блэка. – Не правда ли, доктор? – И во время этой работы он сделал тысячу вещей, которые никогда и не снились никакому органному мастеру. Он придумал приспособление для измерения силы дутья, регуляторы и проч. и только после этого принялся за большой орган, а попутно изучал и теоретическую сторону Дела. Мы вместе с ним занимались этим и проштудировали внимательно трактат Смита о гармонии, и теперь оба очень хорошо усвоили эту теорию и, в часности, теорию биений несовершенных созвучий, благодаря которой, не имея даже слуха, можно вполне точно настроить всю систему. Уатт еще сделал цель ряд интересных наблюдений, которые следовало 6 разработать…

Робисон совсем разгорячился и даже вскочил места.

– Потише, потише, Джон, – старался успокоить расходившегося Робисона молодой профессор Блэк, – вы ведь не Квебек штурмуете вместе с адмиралом Наульсом. Мы все очень хорошо знаем, что вы большие друзья с Джеми Уаттом и что Джеми преталантливый парень, но ради бога сядьте, а то вы при вашем росте еще заденете за балку в потолке, ушибетесь, и нам всем будет вас очень жаль.

Робисон сразу успокоился, он очень любил Блэк. Да, впрочем, Блэка все любили: и студенты, и профессора.

Блэк, Робисон и Уатт с дружеской пирушки во вращались домой втроем.

– А все-таки, – вдруг сказал Робисон, – по моему, что бы там ни говорили, а покойный профессор Дик был гораздо ученее, нежели его преемник, нынешний профессор естественных наук Андерсон.

– Почему вы так высоко цените Дика? – возразил Блэк.

– Ну как же, ведь когда Дик читал нам свой курс естественных наук, то можно было заслушаться. Он вместе с своим отцом, тоже профессором ecтественных наук, внес в преподавание свежую струю. Оба они много труда приложили к тому, чтобы сделать преподавание возможно более наглядным. Они очень хлопотали о приобретении всевозможных физических приборов и об организации лабораторий и физического кабинета. По их настоянию был приглашен специальный ассистент-демонстратор и на лекциях нам показывалась масса опытов. Каждый новый отдел или вопрос иллюстрировался производством в аудитории экспериментов.

– Вы совершенно правы, Робисон, – ответил Блэк, – я сам был дружен с Диком и считаю его одним из самых умных и благородных людей, каких я знал. Но вот мне вспоминается мой учитель и мой предшественник по кафедре химии, профессор Кэллен. Он тоже преподавал очень интересно и наглядно, и я ему очень многим обязан. Начать хотя бы с того, что Кэллен первый стал читать курс химии не на латинском, а на английском языке. Слушали его сначала человек двадцать, но скоро аудитория очень разрослась.

Кэллен также очень большое место в преподавании и исследовании отводил эксперименту. При нем была устроена при университете химическая лаборатория, и он много даже своих денег истратил на нее. Факультет выносил ему благодарность за его чтение лекций по химии и постоянное сопровождение их производством чрезвычайно полезных и необходимых химических процессов и опытов.

– Вот про меня, Блэка, говорят, что я недурной экспериментатор, а ведь это я у Кэллена научился его действительно необыкновенному искусству экспериментатора, когда несколько лет работал его ассистентом здесь в университете.

Как вы знаете, я довольно много занимаюсь явлениями теплоты, и в этой области тоже я многим обязан Кэллену. В свою первую часть курса химии он включил и подробное изложение учения о теплоте, которая, как известно, рассматривается, как нечто вроде невесомой, присоединяющейся или отделяющейся от тел жидкости… Кэллен рассказывал об источниках теплоты, передаче ее действия и проделал ряд опытов и расчетов. Между прочим, он первый описал такое любопытное явление, как кипение эфира при уменьшенном давлении и вызываемый при этом холод.

Да, Кэллен, действительно, выдающийся ученый. Как жаль, что он ушел от нас в эдинбургский университет.

А кстати, Уатт, как у вас идет дело с этой моделью ньюкомэновской машины, которую вам дал починить Андерсон?

– Да неважно, я давно бьюсь над ней и ничего пока не выходит, – ответил Джемс и хотел было начать рассказывать о своих неудачах в этой работе, но в это время приятели подошли к колледжу, и так как время было позднее, то пришлось расстаться, а разговор, который грозил затянуться, отложить до другого времени.

На другой день Блэк читал очередную лекцию своего курса химии. Он читал негромким голосом, но так ясно и отчетливо, что его было хорошо слышно в самых отдаленных уголках большой, совершенно переполненной студентами аудитории. Мысли его лились свободно, поразительно стройно и легко укладывались в умах слушателей. Он знакомил аудиторию с открытой им теорией о скрытой теплоте. Эта теория начала складываться у него в уме лет семь тому назад, в 1756 году. Его поразило явление медленного таяния льда и медленного закипания воды. Окончательно его точка зрения на этот вопрос сложилась несколько лет спустя, и с 1761 года он включал в свой курс химии и свое новое учение о скрытой теплоте.

– Как бы долго, – читал Блэк, – и как бы сильно мы ни кипятили какую-нибудь жидкость, – мы не можем нагреть ее больше того, чем она была нагрета в момент начала кипения. Термометр показывает все время одну и ту же температуру, и поэтому эта температура превращения жидкости в пар называется точкой кипения. Чем же это объяснить?

Я представляю себе, что во время кипения теплота всасывается и уходит на образование пара точно также, как она впитывается льдом при таянии его. Видимое действие теплоты в данном случае заключается не в нагревании окружающих тел, но в превращении льда в жидкость, а при кипении эта всасываемая теплота нагревает не окружающие тела, но превращает воду в пар. В обоих случаях мы не можем уловить присутствия теплотворного начала, как причину нагрева: оно спрятано или скрыто, и поэтому я назвал его скрытой теплотой. Я вам сейчас опишу один из моих опытов, который, как мне кажется, вполне подтверждает мое предположение.

В небольшой жестяный сосуд, 4–5 дюймов диаметром, было налито небольшое количество воды температуры пятьдесят градусов [2]2

По Фаренгейту.

[Закрыть]. При нагревании я старался поддерживать возможно ровный огонь. Через четыре минуты после начала нагревания вода начала кипеть, а еще через двадцать минут вся вода выкипела. Этот опыт я произвел 4 октября 1762 года.

Я произвел еще целый ряд аналогичных опытов и сделал из них следующие выводы. Сосуд в первом случае получил 162 градуса в 4 минуты, или по 40,5 градуса в минуту. Если мы примем, что теплота проникала с одинаковой быстротой во время всего процесса кипения, то мы должны принять, что 800 градусов теплоты впитано водой и содержится в паре, но так как этот пар не горячее, чем кипящая вода, то теплотворное начало в нем содержится в скрытом состоянии, но его присутствие выражается в том парообразном или в рассеянном состоянии, в которое перешла в данном случае вода.

Все, что я вам сказал, мне кажется, вполне подтверждает то основное положение, что теплота, которая исчезает при превращении воды в пар, не теряется, но удерживается паром и проявляется в его силе расширения, хотя она вместе с тем и не воспринимается термометром. Эта теплота снова выходит из пара, когда он превращается в воду, и она снова приобретает старое свойство действовать на термометр. Одним словом, она снова появляется в качестве причины нагрева и расширения. Эта теплота, которую можно получить таким образом из пара, выдерживающего давление атмосферы, как мы видели, заключает в себе около 800–900 градусов…

На этом Блэк закончил свою лекцию. Студенты толпой окружили его, но он не стал сегодня, как обычно, отвечать на многочисленные их вопросы: он спешил. Ему надо было зайти еще в физический кабинет, где Уатт работал над моделью машины Ньюкомэна. Блэк хотел посмотреть, каких результатов добился его приятель.

Модель машины Ньюкомэна

Это была маленькая модель с цилиндром из латуни, диаметром 2 дюйма, поставленным на куполообразную крышу круглого котла, диаметром в 9 дюймов. Она была точной копией тех нескольких десятков «огненных» машин, которые вот уже больше полувека в разных местах Англии неуклюже, медлительно, тяжеловесно, пыхтя и пожирая несметное количество угля, откачивали воду из шахт и рудников и поднимали воду в резервуары водопроводов немногих передовых городов Англии.

Модель машины Ньюкомэна, над которой работал Уатт.

По мере того, как с каждым днем все редеют и без того не очень обширные леса Англии, вырубаемые на дрова для маленьких, но довольно многочисленных и прожорливых доменных печей, кузнечных горнов, для котлов пивоваров, для печей хлебопеков и для многочисленных обывательских кухонных очагов и каминов, – все больше и больше выступает на первый план другой вид топлива, которым так богата Англия – каменный уголь. Уже в XVII веке огромный Лондон отапливался почти исключительно каменным углем, «морским» углем, как его тогда называли, ибо он привозился по морю. Много угля уже тогда вывозилось за границу, например, в Нидерланды.

По общему мнению современников, в XVII и XVIII веках угольная промышленность Англии по своему значению занимала второе место сейчас же за шерстяной промышленностью, которая уже тогда могла насчитать не один век своего первенства в английском ремесле.

Один из важнейших угольных районов был расположен на севере Англии – это район Ньюкэстля на Тайне. Кто владел Ньюкэстлем, тот мог заставить зябнуть английскую столицу, ибо именно из Ньюкэстля шел весь уголь в Лондон. Это понимали уже в середине XVII века, и когда в 1640 году начались волнения в Шотландии – прелюдия Великой английской революции, – то очень опасались, что шотландцы захватят Ньюкэстль, чтобы сделать лондонское правительство более уступчивым. Позже, в 1715 году, во время попытки реставрации Стюартов, их сторонники также рассчитывали захватом Ньюкэстля вынудить Лондон высказаться за эту династию.

«Тридцать тысяч человек, – писал про этот район Дефо в тридцатых годах XVIII века, – постоянно заняты под землей добычей угля, а на перевозке его работает около тысячи кораблей, или, может быть, немного меньше, и десять тысяч матросов, и грузчиков».

Угольная шахта считалась золотым дном для предпринимателя, но там же, под землей, углепромышленника, будь то дворянин, эксплоатирующий недра своего родового поместья, или купец – арендатор копей, или артель углекопов, подстерегал очень опасный враг, который каждую минуту грозил разорить предпринимателя и борьба с которым становилась все труднее и труднее по мере того, как шахты уходили все глубже и глубже, – врагом этим были подземные воды.

«Много хороших угольных копей, – читаем мы в одном из описаний XVII века, – теперь не имеют никакой цены или потому, что поблизости не имеется сланцевого камня для укрепления подземных ходов, или же вследствие больших количеств воды, которая обыкновенно находится в пустотах земли и выкачка которой чрезвычайно дорога, так что много людей нередко терпело крушение на этих предприятиях… Все технические усовершенствования для выкачки воды в конце-концов выкачивали только их карманы».

Откачка воды из шахт, особенно глубоких, была действительно очень трудной задачей. Конечно, можно было загнать людей, иногда даже не один десяток, в ступальное колесо, можно было устроить конный привод, но лучшей силой все же считалось водяное колесо. Беда только в том, что далеко не всюду имелась вода, чтобы вращать его, или ее было слишком мало.

«В большинстве копей на севере применяются цепные помпы, которые приводятся в движение или лошадьми, или ступальными колесами, или водяными колесами, и этот последний способ считается самым верным для откачки воды, но расход на эти колеса очень велик».

С водой приходилось бороться не одним углепромышленникам.

Аналогичную картину можно было наблюдать и на крайнем западе Англии, на богатейших оловянных и медных рудниках Корнуэлса. И там водяное колесо считалось самым мощным приспособлением для откачки воды, которое «выполняет в пять раз больше работы, чем конный привод, но и стоит гораздо дороже».

С горной промышленностью по своему значению соперничала металлургия: выплавка чугуна, передел его в железо, отливка чугунных изделий. Иные современники, греша некоторым преувеличением, именно ее ставили даже на второе место после шерстяной промышленности. Вода как источник энергии играет в металлургии очень большую роль, такую, что наличие ее при выборе места для постройки доменной печи или кузницы является таким же важным моментом, как наличие топлива.

Железозаводчик нередко являлся рабом водяного потока, который раздувал мехи его домен и горнов, двигал его молоты. Сила этого потока нередко определяла и размеры производства, и даже его расписание, план. В среднем считалось в году около сорока рабочих недель: в сухое время нередко воды нехватало и приходилось останавливать производство, а в засушливые годы эти простои были гораздо более длительны.

«Я знаю, – писал Яррантон в конце XVII века, – что вы, владельцы железных рудников, и вы, железные мастера, часто испытываете нужду в больших суммах денег для того, чтобы заплатить за дрова и выплатить жалование рабочим, а причина этого следующая: когда воды много в зимнее время и вы вырабатываете большое количество железа и складываете его у себя на складах, то вы не можете вывезти его для продажи вследствие непогоды и негодности дорог, а поэтому вы вынуждены входить в большие долги, и кредит ваш падает, ваше дело сокращается».

Любопытно, что даже Уатт, почти сто лет спустя, испытывал подобное же затруднение. «Я не знаю, – писал он своему компаньону Болтону 8 апреля 1786 года, – где мне получить листы, так как завод Парсона не имеет в настоящее время воды, и мы должны будем прождать долгое время, пока не получим их от него».

Да и сам Болтон, как мы увидим ниже, заинтересовался изобретением Уатта именно потому, что для его Бирмингамского завода нехватало водной энергии.

Регулярность производства, правильность обращения капитала нарушались в степени, невыносимой для капиталистического производства даже в его зачаточной форме. Борьба с водой, подземные потоки которой грозили залить английские (да и не только английские) рудники и шахты, замена воды, которая приводила бы в действие механизмы каким-нибудь новым источником энергии, являлась настоятельнейшей технической задачей для горного дела и металлургии. Только этот новый источник энергии мог бы устранить препятствия, лежащие на пути развития этих отраслей производства, которые одними из первых приняли капиталистические формы.

На способы откачки воды из шахт в течение XVII века была взята масса патентов.

В Англии первый патент на «подъем воды из шахт при помощи огня» был выдан в 1630 году некоему Давиду Рамзею, но о практическом осуществлении этого проекта ничего не известно.

Горное дело вызвало к жизни первую практически применимую паровую машину, но построена она была не горным механиком специалистом, а военным инженером, «траншейных дел мастером» Томасом Сэвэри.

Биографические сведения о нем очень скудны. Он родился около 1650 года в западной части Англии, в графстве Дэвон. Что он увлекался механикой и что в нем была довольно сильна изобретательская жилка, на это указывают его любовь к часовому мастерству и постройка им машины для полировки зеркал и лодки, приводимой в движение гребным колесом. Какие обстоятельства побудили его заняться способами применения пара к подъему воды – неизвестно; но вокруг его изобретения вскоре возникли всевозможные слухи. Сэвэри, наверное, хорошо знал о тех трудностях, с которыми приходилось сталкиваться горнякам в их борьбе с водой в шахтах и рудниках, потому что графство Дэвонское, откуда он происходил, граничит с запада с богатым оловом и медной рудой Корнуэлсом. Первые машины Сэвэри приходилось строить самому, почти без всякой посторонней помощи. Он встретил тут то же затруднение, с которым пришлось столкнуться впоследствии и Джемсу Уатту, – с крайним недостатком в искусных рабочих руках.

25 июля 1698 года он получил первый патент, сроком на четырнадцать лет, на новое изобретение «для подъема воды и для приведения в движение разного рода мельниц силою огня, которое послужит к великой пользе и выгоде для откачки шахт, снабжения городов водой и работы всяких мельниц там, где нет возможности воспользоваться водой или постоянными ветрами».

Срок патента был в следующем году продлен до 1733 года, «принимая во внимание большие расходы, понесенные Сэвэри при постройке машины». Надо сказать, что шахтовладельцы довольно скептически отнеслись к изобретению Сэвэри. Идея огневой машины была уже к тому времени скомпрометирована фантастическими «прожектами» всевозможных шарлатанов, и Сэвэри пришлось приложить некоторые усилия, чтобы разрекламировать свое изобретение. Он читал доклад о нем в Королевском обществе в 1699 году и выпустил описание машины, а затем через три года вышла эта книга «Друг горняка, или описание машины для подъема воды при помощи огня». Помимо подробного описания своего изобретения, Сэвэри в этой книге указывал и на различные применения машины. Машина могла накачивать воду в резервуар для приведения в движение водяное колесо. Она могла подавать воду в резервуар для домашнего водопровода, ее можно было установить на водокачках для снабжения водой города, при помощи ее можно было осушать болота, но главным ее назначением было применение в горном деле.

Принцип действия машины заключался в использовании и давления атмосферы, и давления пара. В этом отношении она представляла собой шаг вперед по сравнению с прибором Папэна. Другим важным этапом в развитии применения пара было то, что рабочий сосуд был отделен от котла. Таким образом достигалось непрерывное парообразование. Разрежение в сосуде, куда засасывалась вода, достигалось путем наружного охлаждения его струей воды. Сэвэри первый применил для выпуска пара из котла в рабочий сосуд вращающуюся на оси с внутренней стороны котла заслонку, закрывающую вход в паропровод. Заслонка передвигалась при помощи рычага от руки. Это приспособление надолго вошло в практику постройки атмосферных и паровых машин.

От Сэвэри можно вести начало понятия лошадиной силы как единицы измерения работы машины. Собственно, Сэвэри приложил к своей машине способ измерения, который уже до него был широко распространен в практике горного дела. При расчетах насосов и подъемных приспособлений горные механики считали, сколько лошадей понадобится для приведения в действие того или иного механизма. Впрочем, надо иметь в виду, что Сэвэри при этом рассчитывал – не сколько лошадей приводит в действие данный механизм, а сколько нужно иметь лошадей для непрерывного выполнения данной работы.

«Вода при ее падении с определенной высоты, – пишет он, – имеет силу, соответствующую и равную той, которая нужна для того, чтобы поднять ее. Таким образом, если машина поднимет столько воды, сколько могут это сделать на данном механизме две лошади, работающие одновременно, для чего нужно иметь все время десять или двенадцать лошадей для выполнения этой работы, то я говорю, что моя машина выполняет работу в десять или двенадцать лошадей».

Машина Сэвэри.

Два котла АА и В вмазаны в печь и соединены трубой С. Когда вода в котле АА доведена до кипения, то передвижением влево рукоятки регулятора D открывается доступ пара из котла в резервуар E. Пар вытесняет оттуда воздух в трубу L через клапан F, открывающийся наружу, и заполняет резервуар. Передвижением D в обратную сторону сообщение Е с котлом закрывается и открывается доступ пара из котла в G (воздух, вытесняемый при наполнении G паром, выходит в L через клапан Н). Струей воды из крана I производится охлаждение Е и конденсация содержащегося в ием пара, вследствие чего происходит засасывание в него по засасывающей трубе J воды, подлежащей выкачке. Клапан К, открывающийся внутрь, мешает обратному вытеканию ее. При вторичном пуске пара в E вода под давлением его вытесняется из £ через клапан F в трубу L и подымается по ней. Затем пар впускается в резервуар G и вода таким же образом вытесняется и из него в трубу L.

Машина Сэвэри не нашла себе широкого применения. Она была установлена на некоторых рудниках Корнуэлса и на двух-трех угольных шахтах. Кроме того, в Лондоне установили водокачку. Одним из недостатков машины была медленность работы: в небольшие рабочие сосуды ее можно было засосать лишь очень малое количество воды. Поэтому она была не пригодна, когда нужно было откачивать большие массы воды, как это имело место в рудниках и шахтах. Далее, она не могла подымать воду на очень большую высоту, так как для этого нужно было значительно увеличивать давление пара. Можно думать, что Сэвэри пользовался давлением около трех атмосфер, но крупнейшая его машина на лондонской водокачке работала под давлением 8—10 атмосфер. Повышение давления представляло собой большую опасность, вызывая взрывы котлов. Нужно принять во внимание чрезвычайно примитивную технику постройки машины и недоброкачественность материалов. Трубопроводы, рабочие сосуды и котлы делались из медных листов, спаянных оловом; некоторые трубы делались из свинца.

В шахтах и рудниках приходилось устанавливать по нескольку машин, а если шахты были глубоки, – в несколько ярусов. От этого, помимо опасности взрывов котлов, возникала и опасность воспламенения взрывчатых газов в шахтах. Наконец, очень крупным недостатком машины был чрезвычайно большой расход топлива, хотя Сэвэри и уверял, что откачка воды при помощи его машины обходится в три раза дешевле, нежели другими способами.

Машина получила некоторое распространение для подъема воды в отдельных домах – резиденциях английской знати, и для приведения в действие фонтанов в парках. Между прочим, для этой цели в 1718 году была отправлена такая машина московскому царю Петру I. Но в горном деле машина Сэвэри вскоре была вытеснена другой машиной, также изобретенной на западе Англии в рудных районах, огневой машиной Томаса Ньюкомэна.

Биографические сведения об этом замечательном самородке чрезвычайно скудны.

Ньюкомэн был земляком Сэвэри. Он родился в 1663 году в Дартмуте, в Дэвонском графстве. Умер он в 1729 году. Могила его не найдена. Поклонники Ньюкомэна утверждают, что Уатт добился славы, поднявшись на плечах Ньюкомэна. По некоторым данным Ньюкомэн занимался паровой машиной еще до Сэвэри, но не успел запатентовать своего изобретения: патент Сэвэри создал монополию на паровую машину и закрыл пути всем другим изобретателям. Неизвестны точно обстоятельства, когда и как этот деревенский кузнец вступил в переписку с секретарем Королевского общества, Робертом Гуком, и обсуждал с ним прибор Папэна. Это происходило до 1 702 года. Гук, между прочим, советовал ему не применять для своей машины принципа Папэна, указывая на невозможность точного изготовления поршня и цилиндра, чтобы добиться плотного прилегания поршня к цилиндру.

В 1712 году Ньюкомэн устанавливает свою первую машину – результат многолетней работы – на угольной шахте, недалеко от города Дэдлэй (недавно удалось довольно точно определить место установки машины).

Толчком к работе над машиной явились, как и у Сэвэри, наблюдения над затруднениями с откачкой воды в Корнуэлских рудниках.

Отдельные элементы машины Ньюкомэна не представляли собой ничего нового, но гениально остроумна была комбинация их. Ньюкомэн присоединил к одному из плеч коромысла насоса папэнов цилиндр.

На Корнуэлских рудниках он, наверное, видел, как водяное колесо было соединено при помощи кривошипа и шатуна с одним концом коромысла, к другому концу которого был присоединен шток поршня насоса, опущенного в шахту. Вместо водяного колеса Ньюкомэн поставил цилиндр Папэна. Принцип действия машины Ньюкомэна был тот же самый, что и у Папэна: действующей силой было атмосферное давление, которое вдавливало поршень, поднятый до верхнего края цилиндра, обратно в цилиндр, когда там получалось разрежение вследствие конденсации пара. Но было очень существенное различие между цилиндром Папэна и машиной Ньюкомэна. У Папэна цилиндр служил и котлом для парообразования, и рабочим цилиндром, и конденсатором. Ньюкомэн устроил отдельный котел, подобно как в машине Сэвэри, достигая этим так же, как и там, непрерывного парообразования. Цилиндр был расположен на крышке котла и соединен с ним трубкой с краном.

Первоначально охлаждение цилиндра для конденсации пара достигалось путем обливания цилиндра холодной водой, как в машине Сэвэри, но вскоре было сделано первое усовершенствование машины, а именно – впрыскивание струи холодной воды внутрь цилиндра. По недостоверным данным, это важное усовершенствование было открыто случайно. На поршень обыкновенно наливалась вода для того, чтобы воспрепятствовать воздуху проникнуть внутрь цилиндра через щели от неплотного прилегания к стенкам цилиндра. Случайно как-то немного воды попало внутрь цилиндра и произвело быстрое осаждение пара. Это обстоятельство будто бы и послужило толчком к применению вспрыскивания воды.

Во время рабочего цикла машины нужно было, таким образом, открыть паровпускной кран (предполается, что поршень находится внизу). Затем, после поднятия поршня до верхнего края цилиндра, под влиянием веса штока и поршня насоса, висящего на другом конце коромысла, и наполнения цилиндра паром, нужно было закрыть сообщение с котлом и открыть кран для впрыскивания воды, закрыть его во время опускания поршня, затем, когда поршень дошел до дна, выпустить образовавшуюся воду и начать снова повторение этих операций.

Первоначально все они производились от руки, но, некоторое время спустя Ньюкомэн придумал механизм, автоматически открывающий и закрывающий в нужный момент соответствующие краны. Суть механизма заключалась в том, что к коромыслу со стороны цилиндра был подвешен длинный брус с выступами, который при движении коромысла вверх и вниз задевал ими за систему рычажков с противовесами, соединенных с соответствующими кранами. Повидимому, все эти усовершенствования были внесены самим Ньюкомэном, как это видно из ряда современных ему изображений машины.

Одним из крупнейших достоинств этой атмосферной машины Ньюкомэна являлось то, что она была вполне по силам технике той эпохи, хотя постройка ее все же представляла собой большие трудности. Сначала цилиндры ньюкомэновской машины делались из меди, трубы – из свинца, коромысло было деревянным (оно представляло собой огромное бревно, а впоследствии даже несколько бревен, соединенных болтами). Мелкие части делались из ковкого железа. Более поздние машины Ньюкомэна, примерно после 1718 года, имели уже чугунный цилинр. Они отливались обыкновенно на литейном заводе Абрагама Дэрби в Колбрукдэле, упорно работавшего тогда над применением кокса к выплавке чугуна. Дэрби ввел усовершенствования и в литейную технику, и только тогда и стало возможным получать цилиндры достаточно хорошего качества. Завод Дэрби в течение многих лет являлся единственным поставщиком цилиндров Ньюкомэна на всю Англию. Впоследствии их стали изготовлять на шотландском заводе Каррон и затем на двух заводах бр. Вилькинсон. Фирмы эти в 1762 году даже заключили соглашение о поставках цилиндров по одинаковым ценам.

Машина Ньюкомэна.

R – котел; d – паровпускная заслонка; DD – цилиндр (в разрезе; изображен момент впрыскивания воды); h – цепь, на которой подвешен поршень; а, Ь – балансир, или коромысло; S – шток поршня насоса.

Очень трудной задачей являлось получение более или менее правильной и гладкой поверхности с внутренней стороны цилиндра.

Уже в 1734 году для этого на заводе Дэрби был установлен специальный станок, представляющий собой несколько измененный станок для высверливания дула орудий.

Этот станок является первой рабочей машиной в машиностроительной технике, в производстве машин. Его усовершенствования сыграли очень большую, можно сказать, решающую роль и в истории паровой машины, но они были внесены значительно позже: в 1769 году инженером Смитоном на Карроновском заводе и в 1774 году Вилькинсоном, ставшим вскоре после этого постоянным и единственным поставщиком цилиндров для машины Уатта.

Ньюкомэновская машина хорошо удовлетворяла потребность в двигателе для насоса, ни для какой другой работы она не употреблялась и носила название «огненный насос», или «огненная машина». Однако, на первых порах ее распространение шло очень медленно. В общем, насчитывают, что Ньюкомэн соорудил сам около шести-семи машин. Постройка ее была делом очень трудным и дорогим. Машина особенно привилась на угольных шахтах, там, где было дешево топливо.

Около 1775 года во всей Англии насчитывалось сто тридцать действующих машин. Из них шестьдесят приходилось на район Ньюкэстль; много было установлено и на Корнуэлских рудниках, несколько машин работало на городских водокачках. Одним из оригинальных применений машины было применение ее на заводе Дэрби, где она накачивала отработавшую на водяном колесе воду снова в верхний резервуар.