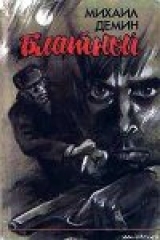

Текст книги "БЛАТНОЙ"

Автор книги: Михаил Демин

Жанр:

Прочие приключения

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

18

Нечистая сила

Меня призвали в армию в июле сорок четвертого года (в ту пору мне как раз сравнялось 18 лет). И сразу же – едва лишь я явился в военкомат – зачислили в кавалерийскую часть.

Один из членов отборочной комиссии – сивоусый майор в черкеске, сплошь увешанной орденами, знавал, как оказалось, моего отца; где-то служил с ним, бывал на его лекциях в академии… Улыбаясь, цедя сквозь усы сигаретный дым, он сказал, внимательно разглядывая меня:

– Потомственный донец, чистых кровей… Казуня! Правда, очень уж приморенный, жидковатенький, – майор сощурился при этих словах. – Не в папашу, нет… но ничего. Оклемаешься. Харч у нас подходящий. Главное – чтоб порода была!

Благодаря его стараниям, я получил назначение в восьмой казачий корпус и вскоре выехал с шумной партией новобранцев.

Так, не успев окрепнуть после отсидки, еще не отдышавшись, не придя в себя, я угодил в казарму, оказался в строю. Майор полагал, что я мечтаю о службе, о воинских подвигах. А я хотел только одного – покоя!

Покоя не было, впрочем, и воинских подвигов тоже. Фронт к тому времени был уже далеко; он пересекал Западную Европу, гремел где-то у германских границ. И запасной, недавно сформированный корпус наш все время находился во «втором эшелоне» – двигался вслед за войной.

Настоящих сражений мы так и не повидали. Нам досталась участь иная; унылая гарнизонная жизнь в захолустных местечках Молдавии и Полесья, редкие стычки с нацистскими партизанами, патрульная служба и уставная муштра.

Муштра была тягостной и однообразной. Каждый день, с темна до темна, до тех пор, покуда трубачи не просигналят зорю, маялись мы на занятиях в пешем и конном строю. Это изнуряло меня, изматывало, но, тем не менее, приносило свою пользу. С течением времени я научился неплохо владеть холодным оружием, основательно усвоил правила рукопашного боя.

Эскадронный командир, калмык Сараев, прозванный у нас «нечистой силой», сказал мне после очередного занятия:

– Хоть ты и дерьмо, такое же, как все остальные, но рубку любишь, нечистая сила, стараешься! Есть в тебе хорошая злость. Это видно. Хвалю!

И в следующий раз показал мне несколько хитрых приемов в обращении с шашкой и с кинжалом.

Кинжалу он придавал немалое значение. Особенно ценил он умение метать оружие – «доставать им издалека». И всякий раз, уча меня, как это делать, Сараев говаривал, перефразируя известное суворовское изречение: «Пуля – дура, клинок – молодец».

Личность эта была любопытная: плотный, низенький, кривоногий, он чем-то напоминал паука. И ходил он, как паук, раскачиваясь, широко и цепко ставя ноги. Да и характер у него тоже был соответствующий: недобрый, замкнутый, вспыльчивый… Он жестоко гонял нас на учениях, придирался к каждому пустяку и не прощал оплошностей.

– Как сидишь? – яростно, выкатывая глаза, кричал он на кого-нибудь из нас во время манежной езды. – Как сидишь, нечистая сила? Не заваливайся. Не подворачивай носки. Шенкелями работай, шенкелями! Сидишь, как собака на заборе, смотреть противно.

И затем безжалостно вкатывал провинившемуся внеочередной наряд.

– Все вы дерьмо, – частенько рассуждал он с брезгливой гримасой. – Если уж есть в мире что-нибудь стоящее, так это лошадки! Душа у них чистая, без пакостей, без обману. Потому и люблю их… Человек – навоз. Человека надо рубить, а лошадку – холить.

Лошадок он, и в самом деле, любил горячо и самозабвенно и, когда смотрел на них, коричневое, дубленое лицо его странно смягчалось: морщины распускались, взор увлажнялся, теплел.

Таким я несколько раз видел Сараева у коновязи; он кормил хлебом мышастого своего текинца и бормотал что-то, нашептывая – почти пел еле слышно – в бархатное его, чутко вздрагивающее ухо.

И таким он запомнился мне в последний раз – в тот самый день, когда эскадрон наш внезапно и стремительно был переброшен по тревоге в соседний район.

Растянувшись по шляху, сотня шла на рысях; дробно цокали копыта, поскрипывали седла, клубилась горячая пыль. День был безоблачный, залитый зноем. Пахло медом и спелыми травами. По сторонам дороги плескались густые синеватые, припорошенные пылью посевы овса.

Я ехал в первых рядах – с краю взводной колонны. Отсюда мне видна была плотная спина эскадронного командира; взмокшая от пота гимнастерка, лоснящийся, покрытый пеной круп его жеребца.

На развилке дороги Сараев остановился, круто поворотил коня и крикнул, поднимая руку:

– Эскадро-о-он, стой!

К нему наметом подскакал политрук. И я услышал короткий их разговор.

– Передохнуть надо, – сказал эскадронный, – жара… Пускай лошадки остынут маленько, да и подкормятся. Гляди, какие овсы! Это ж для них праздник!

– Но ведь мы не поспеем, – усомнился политрук. – Приказано явиться к месту назначения в 14.00, а сейчас… – он задрал рукав гимнастерки, коротко глянул на часы, – сейчас начало второго. А до места еще километров пятнадцать, не менее того.

– Ничего, – отмахнулся калмык, – как-нибудь доберемся. Они там в штабах, нечистая сила, выдумывают хрен знает что… А мне коней палить из-за этого?

Мы спешились, разнуздали коней и пустили их в поле… И пока они паслись там, Сараев молча стоял на обочине, покуривал и улыбался, морща губы.

К месту назначения эскадрон прибыл с запозданием. Часть, с которой мы должны были соединиться, давно ушла уже, не дождалась нас. И на следующий день командир исчез. Его арестовали за нарушение приказа и предали военно-полевому суду. Что с ним сталось – я не знаю, больше я его не видел никогда.

* * *

И еще о нечистой силе. На этот раз – о самой настоящей, всамделишной, с которой мне пришлось повстречаться в Беловежской пуще.

Произошло это вечером, под осень, в лесной деревушке; конный патруль (в котором я был старшим) случайно наткнулся на нее и теперь рысил по сонной улице – мимо плетней и темных хат… Приятель мой – чубатый ефрейтор Асмолов – сказал, оглядываясь и вздыхая:

– Тихо. Как дома. Как у нас на хуторе. Бывало, выйдешь с гармошкой… Ах, хорошо! Никакой тебе войны, никакой службы, – он поерзал в седле и потом, натягивая повод, проговорил с надрывом: – Самогоночки бы сейчас. Первачку!

И всем нам тотчас же захотелось выпить.

Мы долго рыскали по деревне, стучали в окна, просили продать хоть одну бутылочку… Самогонки не было нигде. Наконец какой-то старик сказал нам:

– Тут, панове, пусто: вшистко уже забрано… Немец был – брал. Бандиты приходят – берут. Ваши жолмеры – тоже.

– Как же быть, черт возьми, – озадаченно пробормотал я, – мы за ценой не постоим. Может, все-таки есть у кого-нибудь? Подумай, батя, напрягись!

– Уж и не знаю, панове…

Старик ухватил пальцами бороду – помял ее в раздумье, опустил клочковатые свои брови:

– Разве что – у ведьмы…

– У какой еще ведьмы? – удивлённо, с ухмылкой спросил Асмолов.

– Да есть тут одна, – сказал старик, – ворожит, зелье варит.

– Где ж она живет?

– Тут недалеко – за оврагом.

– Проводишь нас? – спросил я, оглаживая ладонью шею коня. – Заодно и выпьем вместе.

– Нет, – поспешно сказал старик, – нет. Боюсь.

– Чего ж ты, чудак, боишься?

– К ней ночами завсегда змей летает.

– Зме-е-ей? – недоверчиво протянул кто-то за моей спиной и гулко хохотнул. – Хитришь ты, мужик! Говоришь, что самогонки нет, а сам, видать, пьян. Набрался – до зеленого змия.

– А ты не смейся, – строго ответил старик, – не смейся. Вот поезжай – побачишь!

– Да куда ехать-то? – спросили его. – Ты толком объясни.

– Направо, – сказал старик, – свернете в проулок – будет заброшенный стодол. За ним овраг. А на другой стороне, на выселках – ведьмина хата! Вона една там – не спутаетесь.

– Ну как? – я обернулся к ребятам. – Поедем к ведьме?

– А что же? – сказал Асмолов, поправляя погонный ремень. – За водкой – хоть в преисподнюю! Да и любопытно, вообще-то… Командуй, старшой!

Был уже поздний час, когда мы прибыли на выселки.

Далеко, за гребнем оврага, тлела косая розовая полоска зари. На фоне ее «ведьмина» хата казалась плоской и черной, словно бы нарисованной; она походила на иллюстрацию из детских полузабытых книжек.

В одном из окон хаты теплился оранжевый огонек, а вокруг кишели синие мохнатые тени.

Тени клубились в кустарнике и стекали в провал; он был до самых краев затоплен непроницаемой тьмою. Он дышал гнилью и холодом. И проходя над ним, осторожно ступая по шатким мосткам, кони опасливо прядали ушами и всхрапывали, грызя удила.

– Ну и местечко! – процедил Асмолов. – Не нравится мне здесь, ребята…

Он потащил из-за спины карабин, сухо клацнул затвором.

– Ты чего? – повернулся я к нему. – Нечистой силы испугался?

– Да просто так, – оскалился он, – на всякий случай. Мы медленно приблизились к хате, спешились и с минуту толпились у окошка, заглядывали в него. Там в полутьме полыхали багровые отсветы; что-то двигалось там, шуршало… Но что – разобрать было невозможно.

– Вот чертова старуха, – сказал Асмолов, – колдует. Ну, ну!

И размашисто – прикладом карабина – постучал в оконную раму.

Чье– то темное лицо приникло изнутри к стеклу, помаячило и скрылось. Потом заскрипел дверной засов. Мы придвинулись к крыльцу и увидели ведьму.

Она была в точности такой, какие изображаются в старых сказках: горбатая, сморщенная, с вислым носом, с высокой суковатой клюкой, зажатой в сухонькой птичьей лапке.

Ведьма осмотрела нас исподлобья и спросила, подмигнув:

– Горилочку шукаете, служивые?

– А есть? – придвинулся к ней Асмолов.

– Имеется, – кивая и шамкая, ответила она. – Все имеется. И горилочка, и, к примеру, лучок, огурчики. Почекайте трошки.

Она юркнула за дверь. Но тут же выглянула снова:

– Только уж вы не обманите меня, сироту…

– Что ты, бабка, – сказал Асмолов, закидывая за плечо карабин. – Что ты!… – он уже успокоился и повеселел заметно. – Расплатимся честно – не сомневайся. Сколь тебе надо?

– Пол-литра – два карбованца.

– Держи! – он зашуршал бумажками. – Об чем разговор? Давай литр. И заесть что-нибудь. В кишку покидать.

Потом мы пили, расположившись на краю оврага. Ночь кружилась над нами, обволакивала тишиною. И было хорошо лежать так – под чистыми звездами, в скользких, шелковых травах.

– Не знаю, какая она ведьма, – сказал Асмолов, с хрустом прожевывая огурец. – Да вообще все это ерунда. Наживается на людской темноте! Но самогонку она делает классную, тут уж ничего не скажешь! Первачок у нее…

Он осекся внезапно – привстал и закаменел. Челюсть его отвисла. Огуречные семечки посыпались изо рта.

– Глядите, братцы, – прошептал он погодя, – там, над хатой… Что это?

Сверкающий огненный вихрь возник во тьме – закружился над крышею хаты. И исчез в дымовой трубе. Какое-то время мы все молчали, пораженные. Затем я сказал, запинаясь:

– Неужели и вправду – змей?

Было странно и дико видеть все это на исходе великой войны, в середине двадцатого века. Я чувствовал себя, как в скверном сне. И такое же чувство испытывали другие.

Хотелось очнуться, избавиться от наваждения… И, вероятно, поэтому казаки задвигались вдруг, зашумели все разом, заговорили нарочито громко и оживленно. И тотчас же, отзываясь на голоса, заржали пасшиеся неподалеку кони.

– Ерунда, – тряхнув курчавым чубом, повторил Асмолов. – Старухины фокусы.

– Как же она, по-твоему, ухитряется? – воскликнул угрюмый парень по прозвищу Бирюк. – Огонь-то ведь не из трубы шел, а наоборот… С неба. Я видел, братцы. Все точно видел!

– Черт ее знает, – смущенно развел руками Асмолов.

– Вот именно, – усмехнулся я.

– Проверить бы эту ведьму, – поднявшись и отряхивая гимнастерку, проворчал Асмолов, – разъяснить ее. Чем она там занимается?

Грузно, вперевалочку, направился он к хате, но не дошел, остановился в замешательстве. Казаки засмеялись. Тогда Асмолов сорвал с плеча карабин и выстрелил наугад в небо, в лиловую, мерцающую над крышей звезду.

Он выстрелил – и звезда погасла. Зеленоватое сияние разлилось на востоке, потянуло росистой свежестью; начинался рассвет.

* * *

Так вот она и катилась, моя армейская жизнь; в ней, как я уже говорил, не было ни крупных дел, ни серьезных событий. Война почти не затронула меня – прошла стороной.

Серьезные события начались в мирную пору – после того как я демобилизовался из армии и вернулся в Москву.

19

Побег

Я вернулся повзрослевший, грубоватый, окрепнувший… Увидев меня, мать всплеснула руками.

– Ты стал совсем как отец, – сказала она, – та же походка, тот же взгляд. Только вот боевых наград не выслужил.

– Не повезло, – отшутился я.

– Скорее всего, наоборот, повезло, – возразила она серьезно. – Могло ведь так случиться, как с Андреем. Его, ты знаешь, наградили, – она всхлипнула. – Посмертно…

И затем, помедлив, спросила:

– Что же ты теперь собираешься делать? Будешь учиться или работать где-нибудь?

– И то и другое, – сказал я.

– Правильно, – одобрила она, – пора становиться на ноги по-настоящему! О тебе, кстати, все время вспоминает Дмитрий Стахиевич Моор. Сходи к нему непременно. Он теперь лауреат Сталинской премии, член правления Союза художников… Словом, человек большой – посодействует!

С помощью старого моего учителя я вскоре поступил на работу в рекламный отдел крупнейшего в Москве автомобильного завода им. Сталина (ныне он переименован и называется заводом Лихачева). И тогда же стал посещать студию изобразительных искусств ВЦСПС, где преподавали – помимо Моора – такие превосходные мастера, как Алякринский, Ряжеский, Юон.

Все вроде бы складывалось благополучно. После многих бед и мытарств жизнь начала наконец входить в берега.

Работа хоть и была скучновата, но все же устраивала меня (я занимался цветными рекламными каталогами, предназначенными для Америки), учеба в студии шла вполне успешно. На выставке зачетных работ по классу иллюстративно-плакатной графики несколько моих эстампов были одобрены худсоветом и замечены критикой. Одну из акварелей, изображавшую салют – россыпь ярких огней по синему полю, приобрела за хорошую цену дирекция Трехгорного текстильного комбината. И спустя недолгое время в продаже появилась нарядная, сделанная по моему рисунку ткань.

Одновременно с этим я получил издательский заказ – первый в своей жизни и довольно крупный профессиональный заказ на серию иллюстраций к сборнику известного фольклориста и сказочника Афанасьева.

– Ты, старик, в люди выходишь! – уважительно и чуточку ревниво заявил с улыбкою молодой художник Алеша Крайнев, служивший вместе со мною в рекламном отделе. – Половина Москвы в твоих ситцах ходит, отовсюду заказы сыплются… Лафа! Только не возгордись, смотри не вздумай задаваться.

С ним и еще с одним рисовальщиком – худым и носатым Давидом Гатлобером – я сдружился сразу же, как только поступил на службу. Нас сблизили общие интересы, одинаковые творческие замыслы. Да и в прошлом у нас тоже было немало сходного.

Так же, как и я, оба этих парня испытали на себе тяготы сталинских репрессий (Давид потерял в тридцать девятом году брата, Алексей – родственников со стороны матери). И оба недавно только демобилизовались из армии. Будучи по возрасту старше меня, они успели понюхать пороху, прошли с войсками по всей Европе и повидали иную, вольную жизнь. И теперь, беседуя со мною, друзья частенько вспоминали виденное; вспоминали и сравнивали с окружающим нас бытом. И весьма откровенно критиковали его.

В разговорах такого рода я, как правило, почти не участвовал – размышлял о другом. Все помыслы мои были отданы искусству; только это занимало меня тогда. Только это! В экономике я разбирался слабо, политики чурался, избегал ее; она казалась мне делом темным и низменным, не стоящим внимания истинного художника.

Однако избежать политики мне не удалось; она сама – внезапно и грозно – напомнила о себе…

* * *

Придя как-то утром на работу, я не застал там ни Гатлобера, ни Крайнова; столы их пустовали весь день, а вечером, перед уходом, одна из сотрудниц отдела шепнула мне:

– По-моему, их арестовали.

– Откуда ты знаешь? – насторожился я, также переходя на шепот. – Ты их, что ли, видела?

– Ну да! Они же были здесь утром, как раз перед самым твоим приходом. Ну буквально минут за пять… Только вошли, поздоровались – и сразу их вызвали.

– Куда?

– В контору. К инспектору по кадрам.

– Ну, – облегченно вздохнул я, – это еще не так страшно.

– Ты думаешь?

– Конечно. Непонятно только, что они там делают до сих пор?

– А их там уже нету, – глуховато, с запинкой выговорила девушка. – Я видела курьера из конторы; он рассказал. Их, оказывается, ждали… И с ходу взяли под конвой.

– Но за что? – спросил я. – За что?

– Кто его знает… Говорят – за болтовню, за крамольную агитацию. Вроде бы они в какой-то подпольной организации состояли. Чушь, конечно, но все равно жаль их. Такие славные мальчики.

В эту ночь я долго не мог уснуть; бродил по комнате и беспрерывно курил, исполненный мрачных предчувствий.

«Если уж ребят заподозрили в крамоле – дело гиблое, – думал я. – Теперь им хана. Да и мне, пожалуй, тоже. Я ведь с ними дружил. Чекисты начнут проверять все их связи, все знакомства – и выйдут на мой след».

Предчувствия не обманули меня; через день после описываемых здесь событий, когда я набрасывал, склонясь над столом, новый рекламный эскиз, меня внезапно позвали к телефону.

Мягкий, развалистый голос сказал в самое ухо:

– Вы сейчас свободны?

– Да не совсем, – ответил я. – А кто это?

– Инспектор по кадрам, – ответили мне.

На секунду я почувствовал стеснение и тяжесть в груди. Сердце глухо стукнуло и замерло, и потом зачастило неудержимо. «Ну вот, – мелькнула мысль, – вот и началось!…»

– Мне нужно потолковать с вами, – внятно произнес инспектор. – Сейчас идет перерегистрация паспортов, а с вашим паспортом кое-какие неясности… – он помолчал, соп-нул в трубку. – Итак – жду!

– Хорошо, – отозвался я, умеряя дыхание, стараясь говорить как можно небрежней. – Ладно. А… когда?

– Желательно – поскорей. Вы сейчас что делаете?

– Да тут один эскиз заканчиваю.

– Эскиз? – он опять приумолк, зашуршал бумагами. – Это надолго?

– Минут на двадцать, не больше.

– Вот через двадцать минут и приходите.

Голос его неуловимо изменился – посуровел слегка, обрел необычную густоту:

– Только не задерживайтесь, не заставляйте ждать. Являйтесь точно. Ясно?

– Ясно, – пробормотал я, бросая трубку на рычаг. – Все ясно…

Я закурил и осмотрелся – обвел взглядом просторное, залитое светом помещение отдела. Я понимал, что вижу его в последний раз… И прощался с ним мысленно. С ним, с благополучной жизнью, со всеми своими иллюзиями и мечтами.

Однако затягивать прощание было нельзя. В моем распоряжении имелось всего лишь двадцать минут. Двадцать минут, отпущенных мне судьбою; последний ее подарок, единственный, крошечный шанс. За это время я должен был пересечь заводскую территорию, благополучно выбраться наружу и раствориться, исчезнуть в уличной толчее.

Беспечно посвистывая, вертя в пальцах сигаретку, я направился к выходу. Плотно притворил за собою дверь. Оглянулся – коридор был тих и безлюден. И я побежал по нему осторожно, крадучись, все убыстряя шаги.

* * *

Ночевал я на вокзале – идти к себе домой не рискнул. Рано утром, невыспавшийся, грязный, в мятом костюме, я разыскал телефон-автомат и набрал домашний свой номер.

Ответил мне Ягудас; голос его был нетерпелив и вкрадчив.

– Ты откуда звонишь? – поинтересовался он.

– От друзей, – пояснил я уклончиво. – Загулял вчера, выпил. Ну и остался у них ночевать.

– Где же ты все-таки?

– Да какая разница? – сказал я. – Это неважно… Интересно другое. Ко мне вчера приходил кто-нибудь?

– Приходил, – негромко и как-то нерешительно отозвался он.

– Кто?

– Какой-то друг.

– Как он себя назвал?

– Да никак. Сказал, что друг. И все. Подождал немного и ушел; пообещал заглянуть сегодня утром. У него к тебе срочное дело есть… Потому я и спрашиваю: где ты?

Он помедлил выжидательно. И потом:

– Если этот твой друг явится еще раз, что ему передать?

– Передайте привет, – сказал я.

Ягудас хитрил, недоговаривал, это было ясно. Те немногие приятели, с которыми я общался, были знакомы ему; неизвестный этот «друг» принадлежал, конечно же, к иной категории… И теперь караулил меня, поджидал. Он находился в контакте с Ягудасом! И вот почему сосед мой так настойчиво допытывался: откуда я звоню…

* * *

Я вышел из телефонной будки с отчетливым ощущением близкой опасности. За мной охотились, обкладывали – как волка во время облавы. Надо было спасаться, бежать… Но как? И куда? Я был без документов (паспорт мой остался на заводе, в отделе кадров) и почти совсем без денег. Растерянный, я топтался в зале ожидания среди горланящих, суетящихся, спешащих куда-то людей… Суета их, на первый взгляд, казалась бессмысленной. Но все-таки каждый, в отличие от меня, имел здесь определенную, точную цель. Каждый спешил по своему маршруту, по делам или к родственникам.

К родственникам! Я словно бы вдруг очнулся от дремоты. Странно, что эта мысль не пришла мне раньше. У меня ведь тоже есть родственница – старшая сестра отца Зинаида Андреевна Болдырева. Она безвыездно живет в Новочеркасске, знает меня понаслышке и теперь, без сомнения, будет рада увидать меня и приветить.

На исходе дня я уже сидел в купе скорого поезда «Москва-Ростов».

На билет ушли все имеющиеся у меня деньги – все, до копейки! Однако обстоятельство это мало меня беспокоило. «Двое суток пути, – рассудил я, – срок небольшой. Как-нибудь перебьюсь, поголодаю, не страшно. Главное, добраться до Новочеркасска! Там, у тетки, поправлюсь, отъемся на донских хлебах… Когда-то она помогала моим родителям, теперь поможет мне».