Текст книги "Стихотворения"

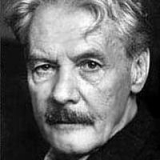

Автор книги: Михаил Зенкевич

Жанр:

Поэзия

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)

Убийца прячется под фонарем в тумане

Как пышный луч зари, как нежный вздох зефира

Смягчает смертным дня уход,

Так путь на эшафот, о, облегчи мне, лира,

Быть может, близок мой черед.

Быть может, прежде чем, как арестант в прогулке,

По кругу, уходя во мрак,

Неумолимый час – шестидесятый гулкий

Поставит на эмали шаг, —

Меня могильный сон погрузит в ночь немую.

И прежде чем текучий стих,

Удачно начатый, созвучьем я срифмую,

Быть может, с эхом стен глухих

Вдруг вербовщи[к теней появится с набором

Кровавым, с ним – конвой солдат,

И имя выкрикнет мое по коридорам,

Где я, уединенью рад,

Брожу и стих точу, как лезвие кинжала,

Уж занести его готов;

И появленье их теченье рифм прервало,

И я иду под звон оков,

И мой уход для всех испуг и развлеченье, —

Столпились кучки у дверей,

И разделявшие со мною заключенье

Хотят забыть меня скорей.

Зачем еще мне жить? Иль трусам вновь примеры

Покажет мужество и честь,

И встрепенемся мы, исполненные веры,

Что где-то справедливость есть?

Иль над убийцами безжалостными грянет

Фемиды беспощадный суд,

И доблесть древняя воскреснет, и восстанет

Народ, друзья меня спасут?

О, что еще меня привязывает к жизни?

Над шеей молния ножа

Занесена. Мы все – рабы. Прощай, отчизна.

Все пресмыкаемся дрожа.

Приди скорее, смерть, и дай освобожденье.

Но и пред сумраком могил

Я злу не покорюсь. Когда б пришло спасенье,

Для добродетели б я жил.

Страх смерти – стойкости у мужа не отнимет,

И как ему ни тяжело,

Громя насилие, он высоко поднимет,

Идя на казнь, свое чело.

Омытое не в кровь, как шпага, а в чернила,

Борясь за правду и добро,

И человечеству еще бы послужило

И родине – мое перо.

О, правосудие, коль я тебя ни словом,

Ни мыслью тайной не задел,

И если блещет гнев на лбу твоем суровом

При виде Беззаконных дел,

И если черни смех и казней испаренья

Дошли к тебе на высоту, —

Скорее прекрати над истиной глумленье,

Спаси от смерти руку ту,

Что держит молнию твоей священной мести.

Как! Кончить с жизнью своей

И не смешать, клеймя презреньем, с грязью вместе

Всех этих низких палачей,

Тиранов, сделавших всю Францию рабою,

Которые живут, киша,

Как черви в трупе!.. О, мое перо! Тобою

Одним жива моя душа.

Как иногда огонь погасший вдруг подбросит

Смола, под пеплом разлита, —

Я мучусь, но живу. С тобой в стихах уносит

Меня от бедствий всех мечта.

А без тебя, как яд губительный свинцовый, —

Тюрьмы позорное клеймо.

И произвол, всегда кровь проливать готовый,

И стыд за рабское ярмо.

Несчастия друзей, проскрипции, убийства,

Негодованье и печаль, —

Всё иссушает жизнь, всё для самоубийства

Мне в руку вкладывает сталь.

Как! Никого, кто б мог в историю злодейства

Все занести и имена

Казненных сохранить, утешить их семейства.

На вечные бы времена,

На ужас извергам дать их портрет кровавый;

Нарушив преисподней сон,

Взять у нее тот бич тройной, что над оравой

Разбойничьей их занесен.

И харкнуть им в лицо, и жертвы их прославить…

О, Муза, в этот страшный час

Умолкни! Если нас посмеют обезглавить,

Оплачет добродетель нас!

Убийца прячется под фонарем в тумане

И пьет вино, тоской томим.

Но мы, свободные, для наших злодеяний

Неслыханных найти заране

В веках бессмертие позорное хотим.

Преодолели мы теченье черной Леты.

Забвение – не наш удел!

И вечность судит нас, мы ей дадим ответы,

И празднично так разодеты

Все эти улицы – улики наших дел.

О, королевские гвардейцы, разорвали

Вас руки бешеных менад,

И ваши головы, как тирсы вакханалий,

На арках высясь, украшали

Кумиров бронзовых ужасный ряд.

Когда б раскаянье коснулось хоть однажды

Толпы жестокой и тупой.

На дело рук своих с улыбкой смотрит каждый

И тянется, слюнявясь жаждой,

Скотиной жвачною на красный водопой.

Искусство наших дней. Под пышностью багряной

Его убогий, жалкий вид

Достоин Франции, где властвуют тираны,

Достоин и тебя, о, пьяный

Тупым безумием, воспетый мной Давид.

О, Барки, Нигера пустынные арены.

На зное змеи там ползут,

И тигры крадутся, и рыскают гиены.

И бешенство, раздув их вены,

Воспламеняет в них к смертоубийству зуд.

УИЛЬЯМ КАЛЛЕН БРАЙЕНТ

(1794–1878)

К ПЕРЕЛЕТНОЙ ПТИЦЕ

Куда путем крылатым

В росистой мгле сквозь розовую тишь

По небу, озаренному закатом,

Далеко ты летишь?

Напрасно взгляд упорный

Охотника, нацелившись с земли,

Следит, как по багрянцу точкой черной

Мелькаешь ты вдали.

Где ищешь ты приюта —

У озера, иль речки голубой,

Иль у гранитных скал, где бьется люто

Бушующий прибой?

Неведомая сила

Не сбиться с одинокого пути

В пустыне беспредельной научила

Тебя, чтобы спасти.

Весь день холодный воздух

Взбивали крылья мощные твои,

И не спустилась ты при первых звездах

На отдых в забытьи.

Закат исходит кровью,

Но к дальней цели ты летишь спеша,

Чтоб там найти надежное гнездовье

В затишье камыша.

Проглоченная бездной,

Исчезла ты, но всё ж на долгий срок

Успела дать душе моей полезный

И памятный урок.

Тот, кто пред тьмой направит

К пристанищу чрез бездну твой полет, —

Меня в пути суровом не оставит

И к цели приведет.

ГЕНРИ ТОРО

(1817–1862)

ВСЯ ЖИЗНЬ МОЯ – ПО БЕРЕГУ ПРОГУЛКА

Вся жизнь моя – по берегу прогулка,

Настолько близко к морю, как могу;

Порой волна меня окатит гулко,

Когда замешкаюсь на берегу.

Я часто занят пристальной разведкой,

Чтоб выхватить из волн дневной улов —

Ракушку хрупкую иль камень редкий,

Что Океан мне подарить готов.

С немногими встречаюсь я нежданно,

Морская даль милей всем, чем земля.

Мне кажется, что тайны Океана

На берегу постигну глубже я.

В глубь прячет жемчуг море голубое

И водорослей красных волоса,

А здесь я ощущаю пульс прибоя

И слышу всех погибших голоса.

ДЖЕЙМС РАССЕЛ ЛОУЭЛЛ

(1819–1891)

НАРУЖИ И ВНУТРИ

Мой кучер ждет меня наружи.

Как лошади, и он продрог,

Клянет он резкий ветер стужи, —

Ругаться так и я бы мог.

В кулак оцепеневший дуя

И топая у двери там,

Хотел бы он, чтоб был в аду я,

И шлет меня ко всем чертям.

Наверно, видит он оттуда,

Прижав замерзший нос к стеклу,

Как бело-розовое чудо

Веду я под руку к столу.

Счастливцем с ношей драгоценной

Сейчас я перед ним предстал,

Он слышит выстрел пробки пенной

И видит золотой бокал.

А я с такою же тоскою,

В гостях у старого осла,

Завидую его покою

Там, за окном, где ночь светла.

Ведь холодней зимы раздольной

Улыбок блеск вокруг меня,

Кислей вина и тост застольный,

И чопорная болтовня.

Он ноги обмотал отрепьем,

А я прильнувшую к плечу

Тоску с ее великолепьем,

Как раб галеру, волочу.

Мы с ним судьбу одну и ту же

Сменяли б – так же до зари,

Как он, скучал бы я снаружи,

Как я, скучал бы он внутри!

ЭДВИН АРЛИНГТОН РОБИНСОН

(1869–1935)

ЛЮК ГАВЕРГОЛВЕЧЕРИНКА МИСТЕРА ФЛАДА

У западных ворот, Люк Гавергол,

Где по стене багрянцем плющ зацвел,

Встань в сумерках и жди среди теней,

И листья вдруг зашепчутся о ней,

И, как слова, зашелестит их шелк;

Она зовет, чтоб ты туда пришел.

У западных ворот, Люк Гавергол —

Люк Гавергол.

О нет, ни проблеска не даст восток,

Огнистый мрак в твоих глазах глубок;

Но там, где запад мрачно пышет так,

Быть может, сам же мрак прикончит мрак:

Кровавит лист самоубийца-бог,

И ад наполовину рай облек.

О нет, ни проблеска не даст восток —

Не даст восток.

Из гроба я хочу тебе шепнуть,

Чтоб поцелуй ослабить как-нибудь,

Тот, что всегда горит на лбу твоем

И, ослепив, влечет одним путем.

Поверь, что к ней ведет один лишь путь,

Он горек, но не может обмануть.

Из гроба я хочу тебе шепнуть —

Тебе шепнуть.

У западных ворот, Люк Гавергол,

Где плющ багряный по стене зацвел,

Где ветры рвут обрывки мертвых слов

И не хотят разгадывать их зов,

Не чувствуют, что шепчет листьев шелк,

Там ждет она, чтоб ты туда пришел.

У западных ворот, Люк Гавергол —

Люк Гавергол.

Однажды ночью старый Эбен Флад

Пошел один пройтись путем знакомым

На холм, вздымавший свой кремнистый скат

Над городом и тем, что звал он домом.

Под полною луною на холме

Он на пустынную дорогу вышел

И вслух сказал, – ведь город спал во тьме

И в Тилбери никто его не слышал:

«Ну, мистер Флад, к концу подходит год,

Луна сентябрьская над урожаем,

И птицы собираются в отлет.

Счастливого пути им пожелаем.

За птиц мы выпьем». И, подняв кувшин,

Что долго нес, чтоб осушить глотками,

Ответил хрипло: «Что ж, глоток один

Я, мистер Флад, охотно выпью с вами».

Так, видя только мертвых вкруг себя,

В броне надежд разбитых он в тумане

Стоял, как призрачный Роланд, трубя

В беззвучный рог своих воспоминаний.

И чудился ему ответный зов

Из города внизу, с пустынных улиц,

Приветствие умолкших голосов,

Как будто старые друзья вернулись.

И как заснувшего ребенка мать

В постельку, так кувшин на полог млечный

Он опустил, – нельзя ведь забывать,

Что вещи хрупки и недолговечны.

Удостоверившись, что на земле

Кувшин стоит надежней многих жизней,

И руку протянувши в лунной мгле,

Сказал он громко, словно с укоризной:

«Да, мистер Флад. Давненько мы вдвоем

Не пили вместе. Кончилась разлука.

Добро пожаловать в родной свой дом!

Теперь давайте выпьем друг за друга!»

И снова, будто чокаясь, к луне

Кувшин с земли поднял рукой усталой

И сам себе ответил в тишине:

«Ну что ж, еще раз выпью я, пожалуй!

Но больше не просите, мистер Флад, —

Ведь так давно… Довольно, сэр, довольно».

Да, прошлого нельзя вернуть назад,

И Эбен согласился с ним невольно.

И вдруг запел средь лунной тишины.

Огромный диск в воде дробился, светел;

Внимали пенью только две луны,

И сумрак эхом от холмов ответил:

«Ведь так давно…» Но с песенкой простой

Не справился, и вдруг пресекся голос,

И он, подняв к луне кувшин пустой,

Замолк, и песня эхом раскололась.

Один с луной над городом глухим,

Где заперты чужими на засовы

Те двери, что всегда открыть пред ним

Друзья и в полночь были бы готовы.

ЭЗРА ПАУНД

(1885–1972)

МИРНЫЙ ДОГОВОРОСТАВШИЕСЯ

Я заключаю мир с тобой, Уолт Уитмен, —

Я тебя ненавидел достаточно долго,

Я к тебе прихожу, как взрослый сын

К упрямому и крутому отцу;

Я возмужал и ценю друзей;

Это ты прорубал девственный лес,

А теперь время искусной резьбы.

Мы с тобой одного черенка и корня —

Пусть будет мир между нами.

САД

О, одиночки моей страны,

Оставшиеся в рабстве!

Творцы, надломленные в борьбе,

Затворники в уединенье,

Осмеянные отщепенцы,

Любовники нищие красоты,

Заплутавшие в системах,

Потерявшие управленье.

Вы, не торгующие собой

В угоду успеху,

Вы, желающие творить,

Не хотящие красть повторений.

Вы, с изощренным чувством

Отвергающие лжезнанье,

Вы, познающие первыми,

Ненавидимые и гонимые,

Поймите:

Я почуял бурю,

Я избрал изгнанье.

Как моток шелка, расплеснутый по стене,

Она идет вдоль оград

Кенсингтонских Садов,

И вся она – умирающий кусок

какой-то чувственной анемии.

А вкруг нее кишит суматоха

Грязных живучих детей бедняков.

Тех, что наследуют землю.

В ней конец размноженья.

Ее скука изысканна и чрезмерна.

Она б хотела, чтоб с ней заговорили,

И почти испугалась, что я

совершу эту неучтивость.

ЭДНА СЕНТ-ВИНСЕНТ МИЛЛЕЙ

(1892–1950)

И ЕСЛИ САД В ТИШИ

Прохладой августа дыши

Чрез десять тысяч лет,

Мой брат, – и если сад в тиши

Весь в яблоки одет,

То ранней падалицей пусть

Блеснет тебе земля,

И вдруг почувствуешь ты грусть

Такую же, как я.

Особенно, когда луна

Из-за холмов взойдет

И тяжелей, чем тишина,

Воспоминаний гнет;

И всё, что ты не смог сберечь,

Тенями от вершин

Зашепчет, и немая речь, —

Укор, и ты – один.

И чувства прежние мертвы,

И ты не тот, что был,

И греет яблоко с травы

Руки горячей пыл.

Захочешь плакать ты, но нет,

Не выжать слез из глаз;

Ведь и чрез десять тысяч лет

Страдают, как сейчас.

ЗИГФРИД СЭССУН

(1886–1967)

САМОУБИЙСТВО В ОКОПАХМЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА

Я одного солдата знал,

Он был веселый зубоскал,

И ночью в крепком сне храпел,

А утром с жаворонком пел.

Зимой, застряв в грязи траншей,

Без рома, среди крыс и вшей,

Он пулю в лоб себе пустил.

Никто о нем не говорил.

О вы, бегущие толпой

Приветствовать военный строй,

Не дай вам Бог попасть в тот ад,

Где молодость и смех громят.

Сквайр гнал меня угрозою и лаской

На фронт (при лорде Дарби). Там сквозь ад

(У Пашендейля) брел я с перевязки

Хромая, в свой окоп, как вдруг снаряд

В настил мостков ударил, и я в смрад

И грязь упал и сгинул в жиже вязкой.

Сквайр за обедней видит на стене

Мерцающее позолотой имя,

«Пал смертью славных» – это обо мне.

Оно стоит всех ниже под другими:

Два года мучаясь в страде кровавой

Во Франции за сквайра дрался я;

Был в отпуске, и вот судьба моя —

Какой еще желать мне большей славы?

РОЙ КЭМПБЕЛЛ

(1902–1957)

ЗУЛУСКАТЕОЛОГИЯ ПАВИАНА БОНГВИ

Когда поля на зное мреют звонко

И бронзу кожи обливает пот,

Мотыгу отшвырнув, она ребенка

От мух жужжащих со спины берет.

И в тень несет, что разливают терны,

На тельце – от клещей пурпурный блеск,

И под ее ногтями волос черный

Шлет электрических разрядов треск.

И ротик на сосок ее намотан,

И по-щенячьи чмокает слегка;

Она струит в него свою дремоту,

Как в камышах широкая река.

Он впитывает всё, что в ней разъялось, —

Неукротимый зной пустынь глухих,

Племен разбитых скованную ярость

И величавую угрюмость их.

А мать над ним склоняется, маяча,

Как над деревней дремлющей гора,

Как туча, урожай из мглы горячей

Несущая в разливе серебра.

Луну, как я, встречая, вой, —

Вот мудрость обезьян:

Бог, мне придавший образ свой, —

Великий Павиан.

Он искривляет лик луны,

Сгибает веток сеть,

И небеса ему даны,

Чтоб прыгать и висеть.

Качаясь в голубой глуши,

Свивая дивный хвост,

Для услаждения Души

Грызет он зерна звезд.

Меня возьмет Он в смертный миг

К себе из естества,

Чтоб до конца я Зло постиг

И Ловкость Божества.

Л.А.Озерова

МИХАИЛ ЗЕНКЕВИЧ: ТАЙНА МОЛЧАНИЯ [6]6

Из книги Зенкевич М. А. Сказочная эра: Стихотворения. Повесть. Беллетристические мемуары/Сост., подготовка текстов, прим., краткая биохроника С. Е. Зенкевича;

Вступ. ст. Л. А. Озерова. – М.: Школа-Пресс, 1994.– 688 с. (Серия «Круг чтения: школьная программа»). ISBN 5-88527-075-9

[Закрыть]

Эта книга – открытие. Для большинства читателей – открытие имени, им не известного. Но это открытие и для тех, кто знает творчество Михаила Зенкевича, но, оказывается, лишь частично и неполно. Так случилось, что большая часть стихотворении этого поэта и вся проза при жизни не были напечатаны. Литературное наследие Михаила Зенкевича бережно хранилось его семьей: женой – Александрой Николаевной, ныне покойной, а также сыном – Евгением Михайловичем и внуком – Сергеем Евгеньевичем.

Даже те любители и знатоки поэзии, которые читали первую и самую знаменитую книгу стихов Михаила Зенкевича – «Дикая порфира» и позднейшие скупо представленные сборники «избранного», удивятся обилию произведений, не опубликованных при жизни автора. В Содержании они отмечены звездочками. Корпус этих «новых» сочинений весьма многозвезден и многозначен.

Вполне закономерен читательский недоуменный вопрос: в чем причины такого долговременного молчания поэта, такой поздней публикации произведений в стихах и прозе, лежавших под спудом более полувека? Ответить на этот вопрос можно, только познакомившись с судьбой поэта и произведениями, ее отразившими, а также с эпохой, в которую жил и творил поэт.

Есть по меньшей мере две причины, объясняющие молчание творца.

Первая. Некоторое, притом небольшое, число произведений не были своеврем. енно опубликованы свободной волей автора: он был не до конца ими доволен или вовсе недоволен и продолжал работу над их совершенствованием. Возможно, он готов был напечатать завершенные стихи, но наступили иные времена. И в этих «иных временах» – вторая и главная причина последующего молчания. Новые произведения рождались, но их нельзя было публиковать по цензурным условиям. Власть предержащие в государстве и в литературе не забыли, что Михаил Зенкевич – друг Гумилева, Ахматовой, Мандельштама, Нарбута… Эти имена и представляемый ими акмеизм как литературное течение были запрещены и загнаны в «зону» презрения и в лучшем случае не упоминались. Все это самым прямым и непосредственным образом отразилось на творческой судьбе Михаила Зенкевича. Он стал свидетелем трагического конца многих своих сверстников, друзей, соратников, современников, разгрома «Серапионовых братьев», «Перевала» и других литературных групп и объединений, объявленных враждебными советской власти. Михаил Зенкевич, чудом избежав тюрьмы и ссылки, тем не менее не избежал мучительных лет напряженного ожидания расправы, державного проклятия, слежки, негласной опалы. Он был обречен, как и многие другие, на молчание и работу для ящиков письменного стола. Поэт томился, жил в постоянном предчувствии катастрофы, и, надо полагать, немало его рукописей исповедального характера были уничтожены.

Судьба сохранила Михаила Зенкевича для творчества, для «звуков сладких и молитв», по слову Пушкина. Человек чести, он был горд, не угодничал, не прислуживал и жил, трудясь во благо культуры, как мастер-предтеча, хранитель тайн высоко почитаемой литературной традиции русской поэзии.

Последний поэт поколения акмеистов Михаил Зенкевич замыкает собой им же самим физически продленный Серебряный век. Даже в условиях тоталитарного режима поэт не переставал создавать стихи и прозу, хотя для интеллигентной публики его имя связывалось в основном с переводческой деятельностью, и прежде всего с открытием поэзии Америки для русского читателя.

И вот – всему приходит срок! – читатель наконец впервые открывает полноценный том сочинений Михаила Александровича Зенкевича – обильный материал для суждений о его творческом пути и вместе с тем о русской литературе примерно шести с лишним десятилетий нашего, двадцатого века.

Издательство «Школа-Пресс», публикуя этот сборник, дает возможность читателям, и прежде всего – учителям-словесникам, глубже, разностороннее и полнее представить поэзию Серебряного века, которому по праву принадлежит и Михаил Зенкевич. И кто-то из юных читателей, я уверен, назовет его своим поэтом и выберет творчество Михаила Зенкевича для более пристального изучения.

Михаил Зенкевич думал о судьбе искусства в пору, когда свобода, в том числе свобода слова, трактовалась только как «осознанная необходимость»: Искусства участь нелегка. Была такой во все века. Во времена средневековья Служанкой быть у богословья, Придворной дамой королей Притворный расточать елей. А в век аэроплана, танка Оно – политики служанка. Вот вам из древности пример: Был волен, но и нищ Гомер. И одой должен разгораться Поэт придворный, как Гораций. Ведь даже пролетариат, Как Август, льстивым строфам рад.

Горькая мысль поэта и беспощадная ирония посредством которой мысль выражена, звучат удивительно современно. А ведь эти стихи, как и многие другие, свыше полустолетия хранились в «зоне» молчания.

Жизненную и человеческую позицию поэта, его творческое кредо во многом помогает понять стихотворение, которое называется «Будь стоиком» (1963): «Все суета и суета сует», – Провозгласил давно Екклесиаст, Но ею движется, живет наш свет, И стойкости житейской не придаст Библейской древней мудрости Завет. Но если ты стремишься к высшей цели, Чтоб в бренном теле дух твой не ослаб, Будь стоиком, как цезарь Марк Аврелий, Как Эпиктет, мудрец и римский раб. В другом стихотворении, написанном спустя шесть лет, вновь упоминается Марк Аврелий, философ-стоик, автор книги «К самому себе» (иногда название переводят – «Наедине с собой»). В пору господства единственно-верного учения выйти на газетную, журнальную, книжную полосу с такими стихами было невозможно.

Как известно, школа стоиков основана Зеноном в Афинах около 300 лет до нашей эры. Стоики полагали, что реально существуют только тела, что Бог-логос (он же – творческая первосила) порождает четыре первоосновы: огонь, воду, воздух, землю. Все тела взаимонепроницаемы и делимы. Время – мера движения мира, а мир, считали стоики, единый саморазвивающийся организм.

В учении стоиков первым естественным побуждением человека признается потребность в самосохранении. Человеческое счастье определяется как жизнь согласно Природе. Человек в высшем выражении – мудрец, достигший бесстрастия, или апатии, «довлеющий себе», не зависящий от внешних обстоятельств. Симпатии Михаила Зенкевича к стоикам объясняются этим стремлением к внутренней свободе в эпоху тоталитаризма.

Однако поэт-стоик иногда не выдерживает самому себе поставленных условий. Его лирические признания приоткрывают подлинные чувства, которыми он жил. Так, в августе 1953 года Михаил Зенкевич записывает строфу: В доме каком-нибудь многоэтажном Встретить полночь в кругу бесшабашном, Только б не думать о самом важном, О самом важном, о самом страшном. Все представляя в свете забавном, Дать волю веселью, и смеху, и шуткам, Только б не думать о самом главном, О самом главном, о самом жутком. Такое восьмистишие легко заменит дневниковую тетрадь. В нем сгущены переживания длительного периода. Оно многое говорит о поэте и об его эпохе.

Интерес Михаила Зенкевича к философии не подчеркнут и не выделен из круга других его интересов (история, антропология, геология, зоология). Можно предположить, что немалое влияние на занятия поэта философией оказал его саратовский друг, известный религиозный мыслитель Г. П. Федотов (1886–1951).

Итак, «будь стоиком, как цезарь Марк Аврелий» или «Эпиктет, мудрец и римский раб». Что цезарь, что раб – одно и то же: человек.

Время склоняло всех, в том числе и Михаила Зенкевича, к политике, к кругу общественных наук. Его же, как, впрочем, и некоторых других поэтов, тянуло совсем в другую сторону. Жизнь его была нелегкой. В ней было немало скрытого, затаенного, непроявленного противостояния существующему режиму. Много лет Михаил Зенкевич прожил под знаком катастрофы. Его друзей и соратников по акмеизму постигла трагическая участь: Николай Гумилев в 1921 году был расстрелян, Осипа Мандельштама преследовали и в конце концов загубили так, что и могилы его не отыскать. Анна Ахматова, хотя и не была репрессирована, перенесла адовы страдания и может быть признана великомученицей русской литературы. Владимира Нарбута, человека и поэта, наиболее близкого Михаилу Зенкевичу, подвергли остракизму. Их последователи и ученики, оставшиеся на воле, каждый день ждали ареста. Долгое испытание страхом выпало на долю и Михаила Зенкевича. Какой запас человеческой прочности и мужества должен быть, чтобы выстоять и остаться собой в этой унижающей достоинство мрачной атмосфере безвременщины!

Но Михаил Зенкевич знал, что второе имя поэзии – свобода. И здесь важно кратко проследить творческий путь поэта.

Первые его стихи стали регулярно появляться с 1908 г. на страницах петербургских журналов «Весна», «Современный мир», «Образование», «Заветы» и других. Об этом самом раннем периоде творчества осталось мало письменных свидетельств. Единственный критический отзыв – редакционная заметка в журнале «Весна» (1908, № 7) в разделе «Почтовый ящик»:

В Леконте де Лиле Зенкевича поразила мощь в изображении первобытной природы.

Глубокая человечность отличает миросозерцание Зенкевича. Он любит кровеносные сосуды, он тело земли мыслит как тело человека…

Отзывы на «Дикую порфиру» были многочисленны, но не однозначны. Книга пришлась по вкусу одним, у других вызвала противоречивые чувства, третьим внушила глубокий интерес к поэту. Иные же полагали, что в «Дикой порфире» возможности автора реализовались не полностью, и, возлагая на даровитого поэта большие надежды, ждали его новых книг.

При разрозненных отзывах, которые требуют особо пристального анализа, наметились линии дискуссионные, наиболее четко проявившиеся у Валерия Брюсова и Вячеслава Иванова. Оба столпа русского символизма ревниво приглядывались к новой поэтической поросли. Отклики двух поэтов старшего по отношению к Михаилу Зенкевичу поколения носят, несомненно, полемический характер. Это оправдывает более полное цитирование их статей.

В обзорной статье «Сегодняшний день русской поэзии» (1912) В. Брюсова, считавшегося высоким судьей всех стихотворных начинаний, сказано: «Хотелось бы приветствовать молодого поэта с этими попытками вовлечь в область поэзии темы научные, методами искусства обработать те вопросы, которые считаются пока исключительным достоянием исследований рассудочных. Но чтобы подобное творчество имело свое значение, надобно, чтобы оно не довольствовалось повторением научных данных, а давало нечто свое, новое. Поэт во всеоружии знания должен силой творческой интуиции указывать пути вперед, давать новый синтез за теми пределами, на которых останавливается ученый. Все это еще не под силу г. Зенкевичу, и большею частью он довольствуется пересказом известных данных о „допотопных“ чудовищах, о металлах и т. д. Не выработан и язык поэта, который слишком любит шумиху громких слов, думая, вероятно, что они лучше выразят „стихийность“. В действительности воображение решительно отказывается что-либо представить, когда ему предлагают строфы вроде следующих: И в таинствах земных религий Миражем кровяных паров Маячат вихревые сдвиги Твоих кочующих миров.

Тем не менее, эта часть книги г. Зенкевича остается наиболее интересной, так как в ней он пытается внести что-то новое в русскую поэзию. В стихах, посвященных современности, он продолжает быть не шаблонным, местами интересным, но в них слишком много надуманности, нет легкого взлета подлинной поэзии».

Вызывает удивление быстрота откликов на книгу и сопутствующая ей быстрота полемики откликающихся на нее. Мы невероятно отстали от мастеров 10-х годов нашего века.

В качестве возражения Брюсову Вячеслав Иванов дал свою характеристику «Дикой порфиры» в обзорной статье «Marginalia»: «Живо заинтересовала меня книга стихов Зенкевича „Дикая порфира“ (изд. „Цеха поэтов“, СПБ. 1912); и так как Валерий Брюсов („Русская мысль“, июль, „Сегодняшний день русской поэзии“), приветствуя автора, тем не менее, дает более холодную оценку его книги, чем какой она, по моему мнению, заслуживает, мне хочется высказать по ее поводу несколько замечаний.

Мне кажется она доказательством возможностей крупного дарования. Сила, строгость и самостоятельная звучность стиха примечательны, контуры и замысла, и словесного воплощения обличают большую самобытность, преодолевающую подчинение образцам.

Пафос Зенкевича вовсе не научный пафос: дело не в попытках вовлечь в область поэзии „темы научные“, и я бы не упрекнул молодого поэта в том, что он „довольствуется повторением научных данных“. Зенкевич пленился Материей, и ей ужаснулся. Этот восторг и ужас заставляют его своеобычно, ново, упоенно (именно упоенно, пьяно, несмотря на всю железную сдержку сознания) развертывать перед ними – в научном смысле сомнительные – картины геологические и палеонтологические.

Поэтическая самостоятельность этих изображений основывается на особенном, исключительном, могущем развиться в ясновидение чувствовании Материи. Оно же так односторонне поглощает поэта, так удушливо овладевает его душой, что порождает в нем некую мировую скорбь, приводит его к границе философского пессимизма. Между строками его гимнов слышится тоска по искуплению и освобождению человеческого духа, этого прикованного Прометея. Отсюда ропот и вызов – глухие, недосказанные, отнюдь не крикливые и не площадные, какие столь типичны были в период недавнего модного „богоборчества“.

Перед нами отпечатлелась в этих стихах начальная работа самобытно ищущего духа. Я желал бы только, чтобы автор не развлекся и не утешился – ну, хотя бы литературным мастерством и ремеслом. Настал век специалистов по стиху, эта специальность может пострадать от излишней серьезности и всяческой „духовной жажды“… Мудро предостерегал Вал. Брюсов молодых поэтов наших дней: им „при всем их порывании в стихийность угрожает одно: впасть в умеренность и аккуратность“. Со словами Брюсова, обращенными к Зенкевичу: „поэт, во всеоружии знания, должен силой творческой интуиции указывать пути вперед, давать новый синтез за теми пределами, на которых останавливается ученый; все это еще не под силу г. Зенкевичу“, с этими словами я также вполне согласен; но дело, разумеется, не в выработке научнообъективного синтеза, а в обретении путей собственного духа… Со страхом смотрю я на будущее Зенкевича: если он остановится, его удел – ничтожество; если не успокоится – найдет ли путь?»

Характеристика Вячеслава Иванова, его замечания и его прогнозы начала века удивляют своей Точностью и глубиной сейчас, в конце века. Он многое угадал в Михаиле Зенкевиче, в его дальнейшем пути, хотя этот путь проходил в трагическую эпоху, предсказать характер которой не мог никто.

Рецензенты сходились на том, что в «Дикой порфире» чувствуется мощь. Поэт, носитель этой мощи, испугался ее. Таковы логика и алогизм поэзии в революционную эпоху. Личности дано было в ту пору сомнительное «благо» – отдать свою мощь толпе, всеобщему, стихийному, раствориться в нем.

Уже за пределами «Дикой порфиры» (в стихах 1912–1914 гг.) видится как бы традиционное, но глубоко естественное и – главное – присущее Михаилу Зенкевичу тонкое, акварельное, а подчас и графическое, черно-белое письмо: Парным дождем мутились дали, И медленней и тяжелей С курлыканьем на луг спадали Станицы взмокших журавлей. Когда ж сошник свой врежет ярко Пред ночью в тушь кровавый диск, То кобчики меж сучьев парка Визгливей поднимают писк. И в сумерках пугливо-чуток На лиловатой синеве Шумливый спуск усталых уток К болотной молодой траве. («Уже за хищной бороною…»)

Если говорить о влияниях, то они многообразны и трудно определимы в силу того, что все эти влияния Михаил Зенкевич переплавил в своей плавильне. Здесь и Ломоносов, и Державин, и Бодлер с его «Цветами зла», и Эредиа с его «Трофеями». Не лишне упомянуть Брюсова, Городецкого с его языческой «Ярыо» и Хлебникова с его страстью обнажать корни истории и слова. Если кому-либо захочется к этому перечню добавить Леконта де Лиля, то он не будет неправ, тем более что Михаилу Зенкевичу принадлежит прекрасный перевод его стихотворения «Сон ягуара», включенного в книгу «Дикая порфира» и идущего рядом с его же блестящим переводом «Утренних сумерек» Шарля Бодлера.

В свою очередь «Дикая порфира» Михаила Зенкевича оказала и, смею утверждать, продолжает оказывать влияние на поэзию последующих за ее выходом десятилетий. Следует назвать «Рысь» и ранние стихи Ильи Сельвинского, «Орду» и «Брагу» Николая Тихонова, «Юго-Запад» Эдуарда Багрицкого, «Золотое сечение» Леонида Лаврова, «Устойчивое неравновесие» Георгия Оболдуева, «Память» Бориса Слуцкого, который признался мне в одной из бесед в учении у Зенкевича.

Обозревая творческий путь поэта, незачем искать у него буквального соответствия образов конкретным фактам и событиям: вот канун революции, вот революция, гражданская война, пятилетки, Отечественная война и т. д. Михаил Зенкевич принадлежит к мастерам, которые не рассматривали свое творчество как иллюстрацию к истории и современности. Творчество, хотя, несомненно, и связано с историей и современностью, имеет самоценное значение – как выражение той или иной индивидуальности, личности, таланта или гения.

На переломе истории после октября 1917 года уже заполняли воздух и печатные полосы многочисленные голоса ораторов и журналистов, а с ними и стихотворцев, беллетристов, драматургов, яростно откликающихся на злобу дня: одни – «за», другие – «против». Процветали, ибо поощрялись властью, оды, дифирамбы, марши. Михаил Зенкевич не торопился, не ломал свой голос, не приспосабливался к новым условиям. Он продолжал воплощать в слово то, что и прежде. Новые его произведения, созданные после «Дикой порфиры» и именовавшиеся «Четырнадцать стихотворений», «Под мясной багряницей», «Лирика», «Пашня танков» и другие, могли бы выйти под названием «Дикая порфира, книга вторая», «Дикая порфира, книга третья». Намеревался же Осип Мандельштам после первой книги «Камень» следующую за ней назвать «Второй камень» (назвал «Tristia»).