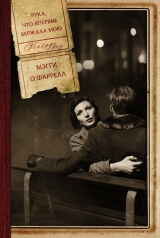

Текст книги "Рука, что впервые держала мою"

Автор книги: Мэгги О'Фаррелл

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

– Малыша она взяла с собой? – спрашивает мать.

– Ага.

– Сынок, можешь ей позвонить и сказать, что я здесь? Я к шести должна быть дома. Отец просил, чтобы…

– Она забыла телефон. – Тед машет рукой в сторону гостиной. – Он там.

Еле слышный вздох досады:

– Ах, какая жалость! Я так хотела…

– Я не знаю, где она, мама.

Мать бросает на него быстрый взгляд – от нее не укрылась дрожь в его голосе.

– То есть как?

– Она ушла. А куда, не знаю.

– С ребенком?

– Да.

– Думаю, на прогулку. Скоро вернется. Попьем чаю в саду и…

– Мама, она даже по лестнице еле поднимается.

Мать хмурится:

– То есть как?

– После всего, что случилось. После родов. Сама понимаешь. Она очень… слаба. Очень больна. Она чуть не умерла, мама, вспомни. И вот прихожу я из магазина, а ее нет, и я не знаю, где она и как могла уйти, потому что… – Тед умолкает. – Не знаю, что делать.

Мать заглядывает в гостиную, на кухню.

– Она точно ушла?

Тед начинает злиться.

– Точно.

Мать подходит к раковине, открывает кран, наливает воду в чайник.

– Мама, ты что? – Тед потрясен. – Как можно ставить чай, когда… – Он снова умолкает: из задней двери торчит ключ. Он не на крючке, а в замке.

Тед бросается к двери, впускает в дом запах сада. Он выходит на террасу – в дверях студии тоже торчит ключ, и Тед с радостно бьющимся сердцем бежит по траве к окну студии.

Он заглядывает в окно и не верит глазам. Элина, в профиль, стоит возле раковины. На ней рабочий комбинезон, она смешивает краски или полощет кисть, отсюда не разобрать. Но движения ее быстры и умелы, а на лице вдохновенная сосредоточенность. Как раньше, думает Тед. Как в самом начале, когда он впервые увидел ее, – она приехала в обшарпанном наемном фургоне, одна, готовая тащить наверх, в мансарду, неподъемные ящики и инструменты. Увидев, как хрупкая, миниатюрная девушка согнулась под тяжестью огромного проектора, он вышел из дома и предложил помочь. Она как будто удивилась. «Я и сама справлюсь», – сказала она, и Теда разобрал смех: да уж, справится! Потом, неделю за неделей, он смотрел, как она ходит вверх и вниз по лестнице, спускается на кухню поесть когда придется, исчезает вечерами неизвестно куда. Слышал по ночам ее шаги наверху и пытался представить, чем она занята, радовался своей причастности к ее загадочной жизни. Нередко после бессонных ночей у нее бывало такое лицо – сосредоточенное, счастливое, будто у нее есть какая-то тайна, – и так и тянуло спросить, что у нее за секрет, чем занята она там, наверху.

Тед любил это выражение лица, его так не хватало в последнее время. Именно оно подсказало, к чему все идет, что надо сделать. Со временем он понял: Элина похожа на воздушный шарик – яркий, надутый гелием, он пляшет на ниточке, потягивает ее. Стоит отвлечься хоть на минуту – улетит под облака, и поминай как звали. Тед знал, что Элина где только не жила, колесила по свету, нигде подолгу не задерживаясь. Тайная жизнь в мансарде, вдали от посторонних глаз, с красками, холстами и скипидаром – вот что ей нужно, а больше ничего – ни связей, ни пристанища. И она снова улетит, если ее не удержать, не привязать к себе. Тед так и сделал: уцепился за нее и держался изо всех сил – будто привязал шарик к руке за ниточку и ходит повсюду, а шарик парит над головой. Так он и держался с тех пор за Элину, не отпускал. Он не сразу привык просыпаться иногда среди ночи в пустой постели. Поначалу вскакивал как встрепанный и в испуге носился по дому. А потом узнал, что Элина иногда по ночам уходит тайком поработать, живет своей тайной жизнью. Он всякий раз проверял, светится ли окно студии, и возвращался в постель, один.

А сейчас у нее опять то же лицо! Тед смотрит на Элину в окно студии, готовый от радости захлопать в ладоши. Ничто – ни кошмар больницы, ни его шепот «все обойдется» – не сломило ее. Она становится прежней. У нее снова то же лицо, тот же разворот плеч, так же сомкнуты губы. Элина за работой. Она светится счастьем. Она работает.

Вдруг слева от Теда раздается: «Она здесь, да?» – и Тед, зачарованный зрелищем в окне, не успевает остановить мать – та, распахнув дверь, влетает в студию.

Дальше все происходит очень быстро. Расшатанная дверь студии с треском ударяется о стену. Элина, круто развернувшись, задевает фарфоровое блюдце, и оно разбивается вдребезги. Малыш – он тоже здесь, в студии, – вздрагивает, просыпается и громко пищит.

– Ох, – вскрикивает Элина, прижав к груди руку, всю в голубой краске, – что вы здесь делаете?

Тед бросается внутрь, стараясь перекричать мать, объяснить, в чем дело, но Элина кидается к малышу и наступает босой ногой на разбитое блюдце, и Тед берет малыша на руки, но тот злится, что его разбудили, а Элина, сидя на стуле, вытаскивает из раны осколки и возмущается: «Зачем ты его разбудил, я его только что уложила», а из ноги течет кровь, и в голосе слезы. Она бормочет что-то по-фински – наверное, ругательство, – вытаскивая из ноги осколок.

– Иди работай, – нерешительно говорит Тед сквозь шум, стараясь не смотреть на кровь, – если хочешь. Мы возьмем малыша и…

Элина, ругаясь по-фински, швыряет осколок в ведро.

– Говоришь, иди работай? – кричит она, указывая на орущего младенца. – А кормить его кто будет – ты? Или твоя мать?

Тед укачивает ребенка.

– Мы не виноваты, – оправдывается он. – Мы не знали, где ты. Я вернулся, а тебя нет. Я уже места себе не находил. Я тебя искал везде…

– Везде? – переспрашивает Элина.

– Я думал… думал…

– Что думал? – Они смотрят друг на друга, потом оба опускают глаза. – Дай мне ребенка, – говорит Элина тихо и начинает расстегивать комбинезон.

– Элина, пойдем в дом. Надо заклеить пластырем ногу…

– Дай мне ребенка.

– Пойдем в дом, там покормишь. Пришла моя мама. Пойдем в дом, и…

– Никуда я не пойду! – Элина вновь срывается на крик. – Я остаюсь здесь. Дай мне ребенка!

Тед краем глаза смотрит на мать – та стоит в дверях, качая головой.

– Боже, – говорит она, – как у вас шумно!

Тед видит, как Элину передергивает от звука ее голоса, и чувствует укол совести: Элина не любит посторонних в студии, никого сюда не пускает – ни Теда, ни своего агента. Но мать Теда не интересуют ни наброски, ни натянутые холсты, ни фотографии, ни проектор, ни инструменты на стенах – она смотрит только на ребенка, как всегда, жадным, голодным взглядом.

– Что такое? – мурлычет она малышу. – Что ты, кроха? – Она забирает ребенка у Теда, царапнув крашеными ногтями его ладонь. – Не нравится, что мама с папой ссорятся? Да? Ну иди к бабушке, и все станет хорошо.

Она уносит малыша. Тед и Элина смотрят друг на друга из разных концов студии. Лицо у Элины белое как мел, рот приоткрыт, будто она собирается что-то сказать.

– Я за тебя волновался, – повторяет Тед, возя туфлей по краю половика.

Элина, вскочив со стула, подходит к Теду вплотную.

– Знаешь что, Тед? – Она берет его за подбородок. – Я не пропаду, честное слово. Первое время было тяжело, а теперь полегчало. Это за тебя надо волноваться, а не за меня.

Тед, онемев, смотрит ей в глаза – такие знакомые, серо-голубые, левый чуть темнее правого, – видит в них свое крохотное отражение. Так они стоят долго-долго. Через открытую дверь слышно, как кричит малыш, заходится в плаче.

Тед высвобождается, опускает глаза и, по-прежнему чувствуя на себе взгляд Элины, выходит за порог.

– Малыш проголодался, – бормочет он на ходу. – Схожу принесу его.

* * *

Лекси работала в «Где-то» уже несколько месяцев и жила с Иннесом несколько недель. По утрам они вместе ездили на работу – с ревом проносились в «эм-джи» по Уордор-стрит, сворачивали на Бэйтон-стрит; у Лекси эти утренние поездки всегда сопровождала приятная тяжесть внизу живота: Иннесу нравилось заниматься любовью по ночам и еще раз под утро. «Прочищает голову, – говорил он. – Иначе я весь день думал бы не о работе, а о сексе». Тем тяжелее, пояснял он, что Лекси, предмет его страсти, с ним работает. «Маячишь перед глазами, искушаешь меня, а под одеждой голая», – бурчал он.

– Поставь машину, Иннес, – отвечала Лекси, – и хватит ныть.

Однажды в редакции вместо обычного шума было тихо – Лоренс уехал в типографию, Дафна – на интервью, Амелия – к фотографу. Лекси и Иннес работали вдвоем. Они не разговаривали. Точнее, Лекси не разговаривала с Иннесом. Она сердито стучала по клавишам, не глядя в его сторону. Но, даже не глядя, знала: он сидит за столом с газетой и противно ухмыляется.

Лекси нажала на рычаг каретки и, подперев рукой подбородок, уставилась на складки своего зеленого шерстяного платья.

– Журналистами не рождаются, Лекс, – заметил из дальнего угла комнаты Иннес.

Лекси то ли с визгом, то ли с рыком вырвала из пишущей машинки лист, скомкала и запустила в Иннеса.

– Заткнись! – крикнула она. – Ненавижу тебя!

Бумажный снаряд, описав короткую дугу, упал жалким комочком на ковер, не достигнув цели. Иннес вычурным жестом перевернул страницу.

– А вот и неправда, любишь.

– Не люблю, не люблю! Видеть тебя не могу!

Иннес с улыбкой свернул газету, положил на стол.

– Знаешь что, если не научишься спокойно воспринимать критику – конструктивную критику редактора, – ничего из тебя не выйдет. Останешься на всю жизнь машинисткой с высшим образованием.

Лекси свирепо уставилась на него:

– Это, по-твоему, конструктивная критика? Наговорил гадостей…

– Я всего лишь назвал твою статью ученической…

– Замолчи! – Лекси заткнула уши. – Даже слушать не хочу! С меня хватит!

Иннес опять засмеялся, встал из-за стола и направился в заднюю комнату.

– Ладно, постараюсь держаться от тебя подальше. Если буду нужен, позови, но к обеду жду двести слов.

Лекси что-то буркнула ему вслед. И снова взглянула на рукопись, которую показала Иннесу накануне вечером. Иннес решил, что пора ей «попробовать перо», – отправил ее на небольшую выставку и велел написать отзыв на двести слов. Лекси приехала пораньше, обошла зал, изучила каждую картину, делая заметки в блокноте. Она услышала, как кто-то спросил про нее, кто «эта девушка», и, когда хозяин галереи ответил: «Новая девочка Кента», обернулась и обожгла его сердитым взглядом. Девочка, иначе и не скажешь. Она как ни в чем не бывало вновь принялась писать в блокноте, испещрила каракулями страницы. Неделю корпела над статьей, а Иннес за пять минут прочел ее труд и исчеркал синей пастой.

Почему, почему «ученическая работа»? И чем плоха фраза «сочный колорит»? И почему он сказал: «Нужно более захватывающее начало»?

Лекси вздохнула, вставила в пишущую машинку новый лист. Ту т дверь редакции распахнулась и вошла женщина. Точнее сказать, дама. Красная шляпка без полей, вуаль на пол-лица, темно-синее пальто с узкой талией, туфли под цвет пальто. Руки в перчатках сжимают лакированную сумочку. На бледном лице слой пудры, накрашенные губы приоткрыты, будто хочет что-то сказать, но не находит слов.

– Доброе утро, – поздоровалась Лекси. Сейчас гостья, видимо, поймет, что попала не туда. – Чем могу помочь?

Дама, сощурившись, окинула ее быстрым взглядом:

– Вы Лекси?

– Да.

Дама, подбоченясь, оглядела Лекси с головы до ног, как разборчивый покупатель оглядывает манекен.

– Ну, – она рассмеялась нервно, раскатисто, – что я могу сказать? Каждая новая моложе предыдущей. Правда, моя хорошая? – Дама оглянулась, и Лекси застыла в изумлении: за ее спиной стояла девочка лет двенадцати-тринадцати. Личико бледное, волосы завиты в колечки – видно, всю ночь спала в папильотках, – рот раскрыт, будто у нее хронический насморк.

– Да, мама, – промямлила девочка.

Лекси выпрямилась во весь рост, с радостью отметив про себя, что она намного выше гостьи.

– Прошу прощения, но позвольте узнать, что вам здесь нужно?

– Честное слово, – дама вновь раскатисто засмеялась, – вы на голову выше остальных, не так ли? На сей раз ему повезло – такую отхватил, молодую да языкастую! «Что вам здесь нужно?» – передразнила она, взглянув на дочь, а та все смотрела на Лекси, разинув рот. – Где он вас подцепил? Не в какой-нибудь грязной забегаловке, как всех прочих, это уж точно. Вот, полюбуйся, моя хорошая, – вновь обратилась она к дочери, – на кого папа нас променял. – При этих словах ее безукоризненно накрашенное лицо скривилось.

Лекси в ужасе смотрела, как Глория – кто же еще? – выудила из сумочки платок и прижала к лицу.

Позади них хлопнула дверь, послышались шаги. Из задней комнаты вышел Иннес, на лице злая гримаса, устремился к ним.

Он встал рядом с Лекси, оглядел жену – шляпку, платок, слезы. Вынул изо рта сигарету.

– Что ты здесь делаешь, Глория? – процедил он.

– Не удержалась, пришла, – прошептала Глория, промокая платком глаза под вуалью. – Считай меня дурой, но женщина должна знать такие вещи. Я должна была ее увидеть. И Марго тоже. – Она умоляюще заглянула в лицо Иннесу, но Иннес смотрел мимо нее, в пустоту.

Он кивнул девочке.

– Привет, Марго, – сказал он тихо. – Как дела?

– Хорошо, спасибо, отец.

Лицо Иннеса чуть дрогнуло, но он сделал шаг в сторону, чтобы лучше видеть дочь.

– Я слышал, ты перешла в другую школу. Ну и как?

Глория круто развернулась, задев темно-синей юбкой брюки Иннеса.

– Как будто тебе есть дело! – прошипела она и, не глядя на дочь, сказала: – Не отвечай ему, Марго. – Она и Иннес, очутившись лицом к лицу, сверлили друг друга злобными взглядами. – Ничего ему не рассказывай. Зачем, если он с нами так обращается?

– Глория… – начал Иннес.

– Спроси его, моя хорошая, – велела Глория и на глазах у потрясенной Лекси схватила дочь за руку и потянула вперед. – Спроси о том, ради чего мы пришли.

Марго, стыдясь поднять взгляд на отца, с каменным лицом уставилась в пол.

– Спроси! – умоляла Глория. – Я не могу. – И снова слезы, прижатый к глазам платок.

Марго откашлялась.

– Папа, – начала она бесцветным голосом, – ты вернешься домой?

Рука Иннеса чуть дрогнула, будто он хотел поднести ко рту сигарету, но передумал. Он долго смотрел на девочку. Положил сигарету в пепельницу на столе Лекси, скрестил на груди руки.

– Глория, – начал он глухо, – твой спектакль совсем не к месту. И ни к чему впутывать Марго. Это никуда не…

– Спектакль? – взвизгнула Глория, вновь загородив собой дочь. – Что я, по-твоему, каменная? Думаешь, у меня нет сердца? На остальных – а их, признайся, было немало – я могла смотреть сквозь пальцы, но это! Это уже слишком. По всему городу сплетни ходят, знаешь ли.

Иннес вздохнул, сжал пальцами виски.

– О чем?

– О том, что ты с ней живешь! Что ты нас бросил и завел любовницу! Девчонку вдвое моложе тебя! И она живет в квартире, которая по праву принадлежит нам, нам с Марго. И когда ты должен быть с нами, с женой и ребенком…

– Во-первых, – невозмутимо начал Иннес, – ты прекрасно знаешь, тридцать четыре разделить на два – будет семнадцать. Она, по-твоему, выглядит на семнадцать? Во-вторых, ты прекрасно знаешь, я не уходил из семьи ради нее. Мы с тобой не живем вместе уже давно. Давай не будем делать вид, будто это не так. В-третьих, квартира не твоя. Тебе достался дом, дом моей матери, забыла? – а мне – квартира. Такой у нас был уговор. В-четвертых, Глория, какое тебе дело? Я не вмешиваюсь в твою жизнь. И ты, будь любезна, не вмешивайся в мою.

Во время этой тирады Лекси украдкой взглянула на Марго. Ее охватило странное чувство, будто они заодно – два свидетеля давнего спора. Когда их взгляды встретились, Марго не отвела глаз. Не дрогнула, не шелохнулась. Просто смотрела на Лекси не мигая, приоткрыв рот. Через секунду-другую Лекси не выдержала и перевела взгляд на Глорию – та, в съехавшей набок шляпке, выкрикивала что-то о нравственных устоях.

– Глория, – сказал Иннес ледяным тоном, не глядя на нее, – если бы не Марго, я нашел бы что ответить на твои упреки в непорядочности. И только ради нее, ради нее одной я сдерживаюсь.

Наступило недолгое молчание. Глория не открывала взгляда от мужа, слышалось ее дыхание. Странная картина, пришло в голову Лекси. Если бы не речь, не слова, если бы не ребенок позади них, можно подумать, они пылают друг к другу не ненавистью, а страстью. Казалось, Иннес и Глория готовы заключить друг друга в жаркие объятия.

Первым не выдержал Иннес. В два прыжка подскочил к двери, рванул ее на себя.

– Думаю, тебе лучше уйти, – сказал он, глядя в пол.

Глория, прошелестев юбкой, обернулась, смерила Лекси прощальным взглядом, будто желая запечатлеть ее в памяти. Поправила прическу, шляпку, откашлялась и, схватив за руку дочь, бросилась вон из дверей, которые распахнул перед ней Иннес.

Он кивнул, почти поклонился девочке.

– Пока, Марго! Рад был тебя повидать.

Ответа не последовало. Марго Кент, потупившись, вышла следом за матерью.

Иннес захлопнул дверь, глубоко вздохнул, вернулся в комнату и с размаху пнул корзину для бумаг, вывалив содержимое на пол.

– Это, – сказал он будто бы про себя, – моя жена. Мое сокровище. Любо-дорого посмотреть, да? – Он налетел на стену, ударил по ней кулаком раз, другой. Лекси наблюдала в растерянности.

Иннес потряс рукой, подвигал пальцами.

– Ох, – удивленно простонал он, – черт!

Лекси подошла и принялась разминать его руку.

– Идиот, – сказала она.

Здоровой рукой Иннес притянул ее к себе.

– Почему идиот? Потому что по стене шарахнул? – прошептал он, уткнувшись ей в макушку. – Или потому что женился на этой фурии?

– И то и другое, – ответила Лекси. – Все сразу.

Иннес коротко обнял ее.

– Черт, – сказал он, – после такого тянет выпить. Что скажешь?

– Гм… – нахмурилась Лекси, – не рановато ли…

– Верно. Ну и к черту! Где-нибудь уже открыто?

– Нет, то есть…

– Который час? – Иннес глянул на часы, порылся в карманах. – «Карета и лошади»? Нет, в другой раз. Сунемся во «Французский паб». Согласна? К черту! – Он схватил Лекси за руку, распахнул дверь. – Пошли!

Они двинулись по Бэйтон-стрит, но в самом конце, на углу Дин-стрит, Иннес остановился, пошарил в карманах, ища сигарету.

– Пойдем к Мюриель, – буркнул он. – За ней должок.

– За что? – переспросила Лекси, но Иннес уже устремился вперед.

Минутой позже они уже сидели в уголке бара «Колония», Иннес допивал виски. Шторы были задернуты от дневного света, а на табурете у входа восседала Мюриель Белчер, обозревая свои владения. «Что сегодня с мисс Кент?» – встрепенулась она, когда в дверь влетел Иннес.

Лекси смотрела, как в аквариуме возле кассы кружатся разноцветные рыбки, и вновь и вновь выводила на липком столе свое имя, окуная соломинку в джин с тоником. У стойки сидел человек с широким, асимметричным лицом и на весь зал обменивался колкостями с другим, которого Иннес при встрече назвал Макбрайдом. В углу танцевал под граммофонную пластинку рослый красавец. За соседним столиком сидела старушка в потрепанном пальто, в окружении сумок, попивая виски, что купил ей Иннес.

– Ты ведь не приняла все всерьез? – спросил вдруг Иннес.

Соломинка замерла в руке у Лекси.

– Что?

– Ее актерство.

Лекси молча обмакнула в бокал соломинку.

Иннес потушил сигарету.

– Она на публику работает. Это же очевидно. Ее слезы и истерики – всего лишь игра. Она на все пойдет, лишь бы добиться своего. На меня ей плевать. Она просто не любит проигрывать. Не может смириться с тем, что я живу с тобой.

Лекси все молчала.

– На меня ей плевать, – повторил Иннес.

Лекси сделала глоток, джин обжег горло. Танцор сменил пластинку и, тряся головой, закружился под лихую мелодию.

– Не уверена.

– Ну а я уверен.

– А Марго?

Иннес, против обыкновения, молчал. Он схватил бокал перно и осушил залпом.

– Она не от меня, – сказал он наконец.

– Ты уверен?

– На все сто.

– Откуда ты знаешь?

Иннес встрепенулся. По губам скользнула улыбка, и он вновь опустил глаза, повертел в руке пустой бокал. Старушка, улучив миг, наклонилась через проход к их столику и потрясла перед носом у Иннеса жестяной табакеркой.

– Простите за беспокойство, – произнесла она лукаво, свысока, – угостите стаканчиком?

Иннес со вздохом уронил в жестянку шиллинг.

– Пожалуйста, Нина. – И вновь обратился к Лекси: – Я не был дома два года, – объяснил он, – когда родилась Марго.

– Но она-то не знает, что ты ей не отец?

Иннес играл прядью волос Лекси – то заправлял ей за ухо, то высвобождал.

– Иннес, – допытывалась Лекси, отстраняясь, – зачем от нее скрывать?

– Она… – начал Иннес, но осекся. – Я всегда считал, что ей лучше не знать. Она ведь ни при чем. Если я от нее откажусь, она останется без отца. Даже плохой отец лучше, чем никакого, согласна?

– Не знаю. Честное слово, не знаю. Мне кажется, она должна знать правду.

– Ох… – Иннес, махнув рукой, встал и направился к стойке. – Вам, молодым, всегда правду подавай. Не так уж важна правда, как принято думать.

Брак Иннеса, по большому счету, так и остался для Лекси загадкой. Имя Глории он обходил молчанием, а если и упоминал, то с руганью и проклятиями, изобретая все более изощренные.

Лекси удалось выведать лишь голые факты. Что Иннесу было семнадцать, когда началась война, что его мать Фердинанда наотрез отказалась оставить дом на Мидлтон-сквер, хоть вокруг выли сирены воздушной тревоги. Иннес ходил в школу; Фердинанда оставалась дома с горничной Консуэлой. Чем они занимались? – спросила Лекси у Иннеса однажды вечером, когда приоткрылось окно в его прошлое. Вышивали узоры, ответил Иннес, и приукрашивали историю. В восемнадцать он уехал в Оксфорд, изучать историю искусств. В двадцать вернулся, его призвали в ВВС Великобритании.

Представьте двадцатилетнего Иннеса в синей саржевой форме на учениях в армейском лагере: он тренируется на аэродроме близ Лондона, вместо истории искусств – армейская муштра. Он источал несчастье, словно дурной запах. Он не был создан для ВВС, для войны.

Итак, вот голые факты. Но кроме них, есть всевозможные тонкости, целые пласты неизвестного. Лекси так и не узнала точно, как выглядел Иннес, когда впервые увидел Глорию, во что он был одет, сидел он, стоял или шел.

Встретились они в галерее Тейт, проговорился однажды Иннес, во время его отпуска. Они смотрели картины прерафаэлитов, стояли напротив Беатриче с огненными волосами. Вообразите Глорию перед Беатриче. Одета она скромнее обычного (учтите, идет война): неброское пальтецо, на ногах – ботики со шнуровкой, завитые волосы причесаны на косой пробор. На губах – алая помада. На шее, наверное, шарф. На плече крокодиловая сумочка.

Чувствовала ли она, что Иннес рядом? Видела ли, как он приближается украдкой? Отвернулась ли хоть на миг от картины, оглянулась ли? Наверняка Иннес сделал первый шаг. С чего он начал? С реплики о картине? Они разговорились, прошли в соседний зал; может быть, сверились с планом галереи. Может быть, выпили чаю с булочками в соседнем кафе. А потом, наверное, гуляли по набережной.

Спустя месяц они поженились. Иннес мялся и злился, если его расспрашивали, почему, и любил ли он Глорию, и о чем думал тогда. Возможно, все мысли его занимала бойня в Европе, но Иннес не говорил. Он не любил признаваться в своих слабостях, выставлял себя бесстрашным, неуязвимым.

Фердинанда, мечтая в скором времени понянчить внуков, отдала молодым весь нижний этаж. Новоиспеченная невестка скрасит ее одиночество. Лекси не застала Фердинанду – та не дожила до старости, – но представим ее высокой дамой с тронутыми сединой волосами, собранными в пучок; вот она сидит наверху в доме на Мидлтон-сквер (комната роскошная, с окнами от пола до потолка, а из окон виден сквер, деревья, скамьи), кутаясь в шелковую шаль; Глория устроилась в кресле напротив, а Фердинанда просит верную Консуэлу налить чай.

Иннеса вскоре послали на аэродром в Норфолке. Спустя чуть больше недели его самолет сбили в Германии во время налета. Все погибли, кроме рядового Кента, двадцати одного года, – он раскрыл парашют, и его понесло пушинкой на вражескую территорию.

Впрочем, какая там пушинка! Полет был стремительный, страшный; холодный ночной воздух обжигал лицо; в раненой ноге застряли осколки фюзеляжа и черепа товарища, а Иннес, болтаясь на стропах, смотрел, как несутся навстречу верхушки деревьев.

Следующие два года, до конца войны, Иннес провел в лагере для военнопленных. Об этих годах он отказывался говорить, на какие бы уловки ни пускалась Лекси.

– Нечего тебе об этом слушать, – неизменно отвечал он.

– Но я хочу знать, – настаивала Лекси, однако Иннес не поддавался.

Известно лишь, что, когда Иннес вернулся на Мидлтон-сквер, Глория занимала весь дом. Фердинанда исчезла – ее поместили в дом престарелых при католической церкви. Консуэла затерялась в суете военного Лондона. Глория освободила дом от всего ненужного – одежду Фердинанды, фотографии, веера из страусовых перьев, шляпы, обувь спалила на заднем дворе. На траве так и осталось черное пятно. А еще в доме откуда-то взялись четырехмесячный ребенок и юрист по имени Чарльз. Когда Иннес открыл дверь своим ключом, на верхней площадке лестницы вырос Чарльз в халате отца Иннеса и строго спросил: вы кто такой?

Подробности разыгравшейся сцены остались тайной, но, как известно, на Иннеса в гневе находили приступы многословия. Наверняка последовали гневные речи Иннеса, рыдания и крики Глории, смущенные реплики Чарльза. В конце концов Глория согласилась жить отдельно, но развода не дала. Она оставила себе дом на Мидлтон-сквер и жила там с маленькой Марго. Откуда-то взялись деньги – сбережения Глории? – и Иннес поселился в квартире на Хэверсток-Хилл и взял к себе Фердинанду.

Настоящей жертвой этой истории была она. Когда Иннес ее разыскал, она его уже не узнавала. Глория сказала ей, что ее сын убит, погиб в ночном небе Германии. Здесь корень зла, корень ненависти Иннеса к жене. Что ею руководило? Лишь ей одной ведомо, да разве она скажет? Может быть, отчаялась дождаться молодого мужа или влюбилась в этот просторный, роскошный дом. Может быть, Фердинанда докучала ей, была обузой. А может, Глория решила отделаться от нее, когда забеременела. Фердинанда вела календарь, вычеркивала дни разлуки с любимым сыном. Она ни за что не поверила бы в беременность длиной в полтора года. И от нее решено было избавиться.

Весть о смерти сына лишила Фердинанду рассудка. Иннес забрал ее из католического приюта и ухаживал за ней до самой ее смерти. Обращалась она с ним холодно, но неизменно учтиво. Называла его «молодой человек» и рассказывала о сыне, убитом на войне.

Присутствие Лекси в жизни Иннеса, видимо, мучило Глорию, – раньше, когда у Иннеса появлялись женщины, с ней не случалось ничего подобного. Она повадилась в редакцию – то рыдала, то требовала денег; звонила ему домой ни свет ни заря. Закатывала скандалы в подъездах, в ресторанах, в фойе театров, в барах, плакала и бранилась, а за ее спиной стояла бессловесная дочь. Все это происходило волнами: Глория то напоминала о себе дважды в неделю, то пропадала на несколько месяцев. Потом появлялась снова, стуча каблучками по Бэйтон-стрит. Забрасывала Иннеса письмами, умоляя вспомнить о своих обязанностях. Иннес рвал письма в клочья и швырял в огонь. Одним летом, выходя по утрам из дома, Лекси то и дело встречала Марго – та сидела на заборе через дорогу. Марго никогда не подходила, не заговаривала с ней, а Лекси ничего не говорила Иннесу об их встречах. Однажды в метро, подняв взгляд от газеты, Лекси увидела Марго – та сидела напротив, держа на коленях школьный ранец, водянистые глаза в упор разглядывали Лекси.

Лекси встала, схватилась за поручень над головой.

– Чего ты добиваешься? – спросила она тихо. – Что тебе от меня нужно?

Девочка уже не смотрела в лицо Лекси, бледные щеки залились краской.

– Ничего ты не добьешься, Марго, – сказала Лекси. Поезд тряхнуло на повороте, и Лекси вцепилась в поручень, чтобы не упасть на Марго. – Моей вины здесь нет. Ты уж мне поверь.

Эти слова как будто задели Марго. Она снова посмотрела на Лекси, крепче прижала к себе ранец.

– Не верю, – ответила она. – Не верю я вам.

– Клянусь тебе, моей вины здесь нет.

Марго вскочила. Поезд подходил к станции «Юстон».

– Это все вы виноваты, – прошипела она. – Вы. Вы увели его от нас, и я вам отомщу. Отомщу, вот увидите.

Марго ушла, и они с Лекси долго не виделись.

* * *

Последние метров двести, свернув с шоссе, Тед бежит во весь дух. Ноги стучат по тротуару, локти ходят взад-вперед, взад-вперед, кровь пульсирует, легкие жадно хватают воздух. Он добегает до дома родителей, из-под ног летит гравий, с лица капает пот; перед тем как нажать кнопку звонка, он хватается за перила – вдох, еще вдох.

Мать долго не открывает дверь.

– Сынок, – она машинально подставляет щеку для поцелуя, но, заметив, что Тед в тренировочном костюме, тут же отступает, сморщив нос. – Может, сразу в душ?

– Нет, спасибо. – Тед встряхивается по-собачьи, откидывает волосы со лба. – Я на минутку. Зашел, потому что отец…

– Всю дорогу бегом? – спрашивает мать, ведя Теда на кухню.

– Ага.

– С работы?

– Угу.

– Не вредно ли?

– Почему вредно?

– Ну, из-за… – она пожимает плечами под кашемировым свитером, – из-за выхлопных газов. И для суставов нехорошо.

– При чем тут суставы?

– Говорят, бег трусцой – это удар по суставам.

Тед усаживается за стол.

– Мама, по всеобщему мнению, физкультура укрепляет здоровье.

– Гм, – сомневается мать, – не уверена. Может, все-таки в душ?

– Нет. Я ненадолго. Мне нужно домой.

– Полотенца у нас найдутся. Они лежат в…

– Знаю, мама, полотенца у вас найдутся, они замечательные, но мне нельзя задерживаться. Отец просил подписать какие-то документы – подпишу и пойду.

– Даже не поужинаешь с нами?

– Нет, не поужинаю.

– Ну хоть кофе-то попьешь. А бутерброд? С ветчиной и…

– Мама, я бы рад, но не могу.

– Заглянешь наверх, к бабушке? То-то обрадуется!

– Мама, – Тед потирает виски, – в другой раз, обещаю. А сейчас мне пора. Элина весь день одна…

– Бабушка тоже.

Тед тяжело вздыхает:

– Элина весь день одна с маленьким ребенком. Кормление не ладится, и…

– Вот как? – Мать отворачивается от кофемолки, лицо искажено тревогой. – Что стряслось? Что не так?

– Да пустяки. Он…

– Не ест? Теряет вес?

– Нет, здоров. Просто все время плачет, вот и все. Элина думает, это газы или колики.

– Колики? Это опасно?

– Нет, – заверяет Тед, – это у малышей сплошь и рядом. У меня, наверное, тоже в детстве были. Не помнишь?

Мать щелкает выключателем, и ее ответ тонет в шуме кофемолки.

– Что ты сказала? – Тед ерзает на стуле. – А вообще, знаешь что? Я просто воды глотну, очень пить хочется.

– Кофе не будешь?

– Нет, воды.

– С газом или без?

– Ты меня кормила грудью или?..

Мать открывает холодильник:

– Тебе с газом или без?

– Все равно. Без разницы. Хоть из-под крана. Не знаю, зачем вообще ты покупаешь эту хрень в бутылках.

– Тед, не выражайся.

– Так ты меня кормила?

Мать, стоя к нему спиной, ищет стакан в шкафчике под потолком.

– Что?

– Ты меня кормила грудью?

– Тебе с лимоном?

– Да, пожалуйста.

– Со льдом?