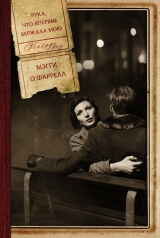

Текст книги "Рука, что впервые держала мою"

Автор книги: Мэгги О'Фаррелл

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Лекси кладет одну на стол, другую – поверх нее, под углом. В эту минуту она рада, что в прошлом году переспала с однокурсником. Девственность она всегда воспринимала как досадное неудобство, как нечто постыдное, от чего необходимо избавиться. Парня она выбрала, потому что он был чистенький, неглупый и забавный. Лекси выкладывает карты веером. Можно сказать, оба пошли на это из любопытства. Как Лекси помнит, все было кратко и без изысков, в высокой траве на мокром лугу. Помнит долгую борьбу с лямками и застежками на белье, помнит, как ее волосы зацепились за пуговицу его рубашки, и, наконец, довольно приятное мерное скольжение. Но что-то подсказывает ей, что с Иннесом будет все по-другому. Лекси сдвигает карты в стопку.

– Вот что, – Иннес роняет на стол сигаретный пепел, – вечер я тебе устроил не ахти. Я, наверное, упал в твоих глазах? Веду тебя на свидание, а сам заставляю вкалывать у себя в редакции, а потом выкладываю свое грязное прошлое. Так не пойдет. Ты даже не поужинала. Ну что, едем в клуб? Там наверняка сможем что-нибудь перехватить. А если не там, так по пути. Что скажешь?

– Вот что я скажу… – Лекси поднимает взгляд на Иннеса. На него жалко смотреть: волосы дыбом, от сигареты остался окурок, глаза с тревогой устремлены на нее.

– Боже, – вздыхает Иннес, – теперь ты меня, наверное, бросишь? Я все испортил, да? Привез тебя сюда и заставляю выслушивать этот бред. – Он размахивает руками. – Считаешь меня развратным придурком без стыда и совести? А сама еще ребенок, инженю, и…

Лекси вспыхивает.

– Ничего подобного, – огрызается она. – Мне двадцать один, и никакая я не инженю, я…

– Вы подумайте, двадцать один! – взывает Иннес к потолку. – Не слишком ли молода? Это не противозаконно?

Он наклоняется к ней через стол, близко-близко, так что Лекси улавливает его запах – масло для волос, мыло и свежий сигаретный дым. Волосы у него надо лбом растут ежиком. Лекси замечает щетину на подбородке, видит, как расширяются и сужаются его зрачки.

– А мне тридцать четыре, – бормочет он. – Не староват ли для тебя? Могу ли я надеяться?

У Лекси больно колотится сердце. Он совсем близко, и вспоминается его поцелуй, хочется вновь ощутить прикосновение его губ, но дольше, сильнее.

– Да, – выговаривает она.

Иннес расплывается в улыбке.

– Вот и славно. – Он берет руку Лекси в свои. – Вот и славно.

– Вот что… – Лекси набирает побольше воздуху: в горле пересохло, слова не идут с языка. – Не надо в джаз-клуб. Лучше в постель.

Иннес стал действовать быстро, умело. Повел Лекси в заднюю комнату, убрал с дивана чашки из-под кофе, бумаги, ручки. Усадил ее, поцеловал нежно, но решительно. Лекси ожидала, что все начнется быстро. Как с тем пареньком на лугу – стоило ей предложить, он начал стаскивать ботинки. А Иннес никуда не спешил: касался ее волос, гладил ее шею, руки, плечи и говорил, как всегда, обо всем и ни о чем. И за разговором понемногу ее раздевал, снимал с нее форму лифтерши: жакет с медными пуговицами и названием магазина, вышитым золотыми буквами; красный шарф, блузку с колким воротом. Так не спеша и так естественно. Они еще поболтали – о журнале, о том, где она купила туфли, как добралась на работу (в метро в тот день была авария), о том, что у него в квартире течет труба, о книжном магазине, где он хочет хранить на складе «Где-то». Как будто так и должно быть. Разговор был совсем обычный, и, как ни удивительно, вовсе не казалось странным, что она голая, что он почти раздет, что он – боже! – совсем раздет, что он здесь, подле нее, рядом с ней, внутри нее. Он взял ее лицо в ладони. Говорил: дорогая моя, любимая.

И даже потом не переставал говорить. Иннес мог болтать часами. Он рассказывал, как у его матери был пекинес, которому разрешалось за обедом расхаживать по столу. Лекси встала с дивана и пошла на поиски одеяла – в комнате был сквозняк. Вернулась, укрыла обоих. Иннес снова обнял ее, спросил, удобно ли ей, и стал дальше рассказывать, как в гости к ним пришел русский и предложил застрелить пекинеса из игрушечного пистолета. Он зажег две сигареты, передал ей одну, и, взяв ее, Лекси вдруг осознала, что произошло. На глаза навернулись слезы. Что она здесь делает – лежит голая на диване с мужчиной? У которого есть жена и дочь. Она сглотнула, затянулась.

Иннес, видимо, почуял неладное – крепче обнял ее за талию, притянул к себе.

– Знаешь что? – Он поцеловал ее в волосы. – Думаю… – Он умолк, устроился поудобнее на диване. – Здесь чертовски неуютно. В следующий раз надо в настоящей постели. Придется у меня дома. Твоя хозяйка вряд ли такое позволяет. – Иннес замолчал, поцеловал ее в висок. – Переходи ко мне работать.

Лекси вскочила, роняя пепел на одеяло.

– Что?

Иннес улыбнулся, сделал длинную затяжку.

– Ты все слышала.

Он протянул руку, сдернул с плеч Лекси одеяло, радостно вздохнул.

– Знаешь, мне так не терпелось посмотреть, какая у тебя грудь, и, признаюсь, я нисколько не разочарован.

– Иннес…

– Не слишком большая, не слишком маленькая, прекрасной формы – ты знала? Так я и ожидал. Мне всегда нравилось, когда грудки смотрят вверх, в потолок, как у тебя. А «уши спаниеля» не в моем вкусе.

Лекси коснулась его руки:

– Послушай…

Иннес тут же накрыл ее ладонь своей.

– Ты должна работать у меня, – сказал он. – Что тебе мешает? Ты растрачиваешь себя на поставщиков дорогих тряпок. Это же очевидно. И мне не нравится, как на тебя смотрит твой коллега. – Он скорчил бульдожью морду. – Сильно напрягаться не придется, особенно на первых порах. Вроде секретарши. Печатать, бегать с поручениями. Кстати, как твои печатные успехи?

– Уже лучше, – ответила Лекси. – Тренируюсь. Прохожу четвертую главу самоучителя. Учусь делать поля в списках.

– Отлично. Мы без тебя как без рук.

Лекси наклонилась к нему, Иннес впился в нее взглядом.

– Не отказывайся, – шепнул он. – Не терплю, когда мне отказывают, ты сама убедилась. Я от тебя не отстану. Буду стоять над душой, пока не согласишься. Давай с утра позвоним барахольщикам и скажем, что ты увольняешься.

– Гм… – Лекси выпрямилась. – Подумаю. – Она откинула с лица волосы. – По обстоятельствам.

– По каким обстоятельствам?

– По тому, сколько ты собираешься мне платить.

Впервые за все время лицо Иннеса омрачилось.

– Ах ты какая корыстная! Такое везение выпадает раз в жизни, я тебе даю возможность вырваться, скажем так, с никчемнейшей из работ, а ты…

– Корыстью тут и не пахнет. Всего лишь практичность. Я не могу питаться воздухом. Мне надо платить за квартиру, надо есть, покупать билеты на метро, платить за…

– Довольно, довольно, – сказал с обидой Иннес, – избавь меня от подробностей. – Он поднес ко рту сигарету, затянулся. – Гм… – продолжал он, глядя в потолок, – она требует денег! – Он задумался. – Денег, конечно, нет вообще. Я мог бы продать одну из картин. Первое время будешь щеголять в нейлоновом белье, и…

– Я не ношу нейлоновое белье, – вставила Лекси.

– Вот как? Тем лучше. Меня от него воротит. – Он покосился на Лекси, потом снова уставился в потолок. – Итак, я продаю картину. Сможем платить тебе из этих денег, а потом что-нибудь придумаем. И конечно, ты переедешь ко мне.

– Что?

– Сэкономим на квартплате. Не буду брать с тебя за жилье.

– Иннес, я не могу…

– Всем нам приходится чем-то жертвовать. – Иннес широко улыбался, заложив руку за голову. – Я собираюсь продать свою литографию Барбары Хепворт [6]6

Барбара Хепворт (1903–1975) – английский скульптор-абстракционист.

[Закрыть]с рассеченной сферой. А от тебя требуется лишь малость – пожить у меня.

– Но… но… – Лекси рванулась. Иннес, улучив миг, положил ей руку на грудь. – Хватит, – сказала Лекси, – у нас серьезный разговор. – Она оттолкнула прочь его руку. – А как же твоя жена? – спросила она наконец.

Рука вернулась на прежнее место.

– А при чем тут жена? Не ее дело, кого я беру на работу, – пробормотал Иннес, уткнувшись носом ей в грудь.

– Я имела в виду жить с тобой.

– А-а. – Иннес откинулся на диван, выпустил струйку дыма, посмотрел, как она вьется в воздухе, и потушил сигарету о блюдце. – Об этом не беспокойся. Мы с ней разъехались – уже давно. Не ее это дело.

Лекси стала молча заплетать в косичку бахрому одеяла.

– Не ее это дело, – повторил Иннес.

Лекси продолжала заплетать бахрому.

– И часто ты зовешь девушек к себе жить? – спросила она, не глядя на Иннеса. До других женщин ей дела не было, просто хотелось знать свое место в его жизни.

– В первый раз, – признался он. – Никому еще не предлагал. И домой никого не приводил, даже на ночь. Не люблю захламлять пространство… – он взмахнул рукой, – людьми. – Оба помолчали, обдумывая сказанное, и вдруг Иннес соскочил с дивана. – Пойдем, – сказал он и стал одеваться.

– Куда? – непонимающе спросила Лекси. Она еще не привыкла к резким сменам настроения Иннеса.

– Заберем твои вещи. – Он схватил Лекси за руку и стащил с дивана.

– Какие вещи?

– Из пансиона. – Он протянул Лекси плащ, будто не замечая, что она голая. – Довольно тебе жить в этом храме невинности. Будешь жить у меня.

Квартира Иннеса – уже не квартира. Теперь, спустя полвека, ее не узнать. Однако дверные косяки все те же, и шпингалеты на окнах, и выключатели, и своды потолка. Под слоем жуткой лиловой краски едва различим рельеф обоев. На лестничной площадке до сих пор отстает половица – раньше все об нее спотыкались, теперь ее укрывает бежевый ковер, и никто из нынешних обитателей дома не знает, что под ней и сейчас спрятан запасной ключ от редакции «Где-то». Камин пережил многочисленные ремонты. Он все тот же, узкий, в ранне-викторианском стиле, с листьями и стеблями, вытисненными на железе. На левой стороне – след огня, это Лекси уронила свечу зимой пятьдесят девятого, когда у них кончилась мелочь и стало нечем платить за свет. На половице у двери, под ковром, – пятно, что появилось во время вечеринки в том же году. В комнатах чувствуется присутствие обоих – кажется, будто время вот-вот пойдет вспять и, если в нужную минуту оглянуться, можно мельком увидеть Иннеса, как он сидит на стуле, нога на ногу, с книгой на коленях, пуская к потолку сигаретный дым. Или стоит у окна, смотрит на улицу. Или за письменным столом, ругаясь, вставляет ленту в пишущую машинку.

Но нет уже ни Иннеса, ни Лекси. В комнатах живет девушка-чешка, слушает жесткую электронную музыку, пишет письма синей шариковой ручкой на листах в клетку. Она работает няней у хозяев дома – квартиру превратили в мансарду, Иннесу было бы любопытно узнать. Он всегда говорил: мы живем на этаже для слуг.

Дом стал другим. И все же остался прежним. Батареи, крашеные стены, ковры, шторы на окнах. Нет больше тесной кухоньки с газовой плитой, капризным водонагревателем и жестяной ванной – стены снесли, чтобы расширить лестничную площадку. Заднюю комнату, служившую столовой и кабинетом Иннеса, превратили в санузел с огромной угловой ванной. Нет ни входной двери с замком и ржавой щеколдой, ни панелей, отделявших квартиру Иннеса от соседних, и хозяйские дети носятся вверх-вниз по лестнице. Няня иногда сидит на том месте, где у Иннеса лежал коврик, и плачется по мобильнику своему далекому другу.

Лекси в тот вечер не стала переезжать к Иннесу. Слишком уж привык он распоряжаться людьми, привык, что все пляшут под его дудку. Лекси заартачилась. Упрямством они были друг другу под стать. Иннес отвез Лекси обратно в пансион. Вспыхнула бурная ссора в машине, когда Лекси отказалась собирать чемодан. Спор продолжался и на крыльце, пока Лекси не кинулась в подъезд. На следующий вечер Иннес и его «эм-джи» снова ждали у входа в универмаг. Иннес и Лекси снова любили друг друга на диване в «Где-то» и на этот раз даже ухитрились поужинать. Лекси уволилась из универмага и перешла работать в «Где-то», но отказалась покидать пансион.

В «Где-то» она сначала отвечала на звонки и бегала с поручениями – в типографию, по книжным магазинам, галереям, театрам. А по пути прокручивала в голове услышанное в редакции, обрывки разговоров – все, в чем ей предстояло разобраться.

– Лид [7]7

Лид ( журн.) – первый абзац публикации.

[Закрыть]у тебя вышел паршивый, – бросила как-то Лоренсу Дафна.

– Где гранки? – спрашивал иногда Иннес, вставая с места.

– Нет кикера, [8]8

Кикер ( журн.) – короткая строка над заголовком, набранная мелким кеглем.

[Закрыть] – говорил Лоренс, тыча пальцем в верстку (теперь Лекси знала, как это называется).

«Шапка», «подвал», «полоса», «врезка», «рыба» – все эти слова в редакции «Где-то» имели свои, особые значения, их предстояло запомнить, усвоить. И Лекси ходила по ковру с голубыми цветами, держа в голове новые слова, и заваривала чай (неумело, зачастую с кислым молоком), а через несколько недель ей доверили набрать для журнала статью. Машинопись так и осталась ее слабым местом. Иннеса она доводила до бешенства.

– Что такое «друктурализм», Лекс? – орал он на всю крохотную редакцию. – Слыхал кто-нибудь о друктурализме? А «пироговое»? Какое, к дьяволу, «пироговое значение»?

У Лоренса здорово получалось расшифровывать ее опечатки.

– Пороговое, Иннес, – отвечал он, не отрываясь от работы. – Пороговое значение.

И Лекси в благодарность, не дожидаясь его просьбы, наливала ему чашку чая, со свежим молоком.

Иннеса приводило в ярость, что Лекси отказывается к нему переезжать. Но Лекси не желала идти у него на поводу. «Ты мой начальник, – отвечала она, – чего тебе еще надо? Стать еще и моим квартирным хозяином?» «Любовником – да, – отвечал Иннес, – а квартирным хозяином – нет уж, увольте». Так и спорили Иннес и Лекси о том, где она живет и почему, сталкивались, как стальные шарики в игровом автомате – на диване на Бэйтон-стрит, в джаз-клубах, кафе, в квартире Иннеса, на вернисажах, в баре «У Джимми» на Фриз-стрит, на поэтических вечерах в прокуренном подвале, где тощие девицы в черных водолазках, с волосами на пробор, слетались, словно мотыльки, к бородатым поэтам с пивными кружками. Как-то раз в пабе «Карета и лошади» они увидели из окна ее бывшего коллегу под ручку с продавщицей из парфюмерного отдела. «На ее месте могла быть ты, – заметил Иннес и положил руку на колено Лекси под столом». Лекси наклонилась к Иннесу и выдернула у него изо рта сигарету.

Как путешественник, прилетевший из-за океана, переводит часы, сменила режим и Лекси. Вставала поздно, на работу являлась в разгар утра, а то и к обеду. Миссис Коллинз неизменно приходила в ужас, когда Лекси пробиралась в ванную в десять-одиннадцать утра. «Я так и знала! – набросилась она однажды на Лекси. – Знала, что ты плохо кончишь!» Лекси захлопнула дверь и открыла кран на всю катушку, усмехаясь про себя.

В «Где-то» работали до вечера, а потом отправлялись на улицы Сохо – то все вместе, то компаниями по трое-четверо – и не знали наперед, где окажутся под утро. Лоренс предпочитал клуб «Мандрагора» – там можно найти столик и послушать живую музыку, – но Дафна жаловалась, что Лоренс становится «жутким занудой», едва переступит порог «Мандрагоры»: он так зачарованно слушает, что из него слова не вытянешь. Она всегда зазывала их во «Французский паб»: ей по душе были теснота и духота, толпы матросов и шлюх, то, как хозяин при встрече целовал ей руку, и сооружение на стойке бара, где вода сочилась сквозь кусочек сахара в бокал абсента. Иннес любил бар «Колония». Выпить он был не любитель, но уверял, что в этих зеленых с золотом стенах хорошо вести переговоры. Лоренс, однако, не раз страдал от злой на язык хозяйки, которую Дафна называла не иначе как «эта Белчер, сучка двинутая». Сотрудников «Где-то» нередко можно было застать где-нибудь на углу в разгар спора, кто куда идет и где потом встретиться.

Они частенько засиживались до двух-трех ночи, и Лекси не раз нарушала «комендантский час» миссис Коллинз. После того как Лекси неделю подряд не ночевала в пансионе, она собрала вещи, а Иннес, в темных очках и с сигаретой, поджидал ее на обочине в машине со включенным мотором. Миссис Коллинз от возмущения ни слова не сказала Лекси, даже не взглянула в ее сторону. «Иезавель!» – вскричала она, когда за Лекси захлопнулась дверь подъезда, рассмешив Иннеса до слез. Даже спустя годы он называл Лекси Иезавелью.

Квартира Иннеса потрясла Лекси. В жизни она не видела ничего подобного. Окна без занавесок, голый дощатый пол, беленые стены, мебели совсем немного, вся из светлого полированного дерева, с закругленными углами. «Скандинавская», – бросил через плечо Иннес, увидев, как Лекси проводит рукой по гладкой поверхности, будто ласкает собаку. Книжные полки у Иннеса тянулись по всей квартире, под самым потолком. «Ни один вор не достанет», – объяснил он Лекси, когда та спросила, почему так высоко. Стены были увешаны картинами. Джон Минтон – показывал Иннес, – Николсон, де Кунинг, Кляйн, несколько работ Бэкона, Люсьен Фрейд, [9]9

Джон Минтон (1917–1957) – английский художник, иллюстратор, театральный декоратор и преподаватель. Бен Николсон (1894–1982) – английский художник и скульптор-абстракционист. Виллем де Кунинг (1904–1997) – американский художник и скульптор голландского происхождения, один из лидеров абстрактного экспрессионизма. Ив Кляйн (1928–1962) – французский художник-новатор. Фрэнсис Бэкон (1909–1992) – английский художник-экспрессионист. Люсьен Фрейд (1922–2011) – британский художник немецко-еврейского происхождения, специализировавшийся на портретной живописи и обнаженной натуре, мастер психологического портрета.

[Закрыть]Поллок. И взял ее за руку. «Хватит о них, – сказал он, – пойдем, покажу спальню, вон там».

Иннес повел ее в магазин в Челси, купил ей алый плащ с массивными, обтянутыми тканью пуговицами, зеленое платье из шерстяного крепа с рюшами на манжетах, ярко-синие чулки – «Ты синий чулок, – сказал он, – вот и носи», – свитер с воротником «хомут». Повел Лекси в парикмахерскую и встал возле кресла. «Вот так, – он провел пальцем вдоль ее подбородка, – и так».

Родители Лекси, узнав, что та живет с мужчиной, сказали: ты для нас умерла, больше не приезжай, не пиши, не звони. Лекси так и поступила.

* * *

Элина не ожидала такой жары. Когда они собирались уходить, в доме было как обычно – прохладно, влажно, душновато. А на улице, в джинсах, красных босоножках и блузке с яблоками, Элина умирает от жары. Пот выступает на коже, струится вдоль спины. Джинсы, что на ней, из прошлого – без пояса, обычные, как у всех. Чуть узковаты в талии, но, главное, налезли. Наконец-то она одета по-человечески. Так у нее появляется хоть призрачная надежда когда-нибудь снова почувствовать себя нормальной, такой, как все.

Рядом шагает Тед, под мышкой у него карта города, в нее вложено письмо от доктора. Они идут к педиатру, в центр здоровья по ту сторону парка Хэмпстед-Хит. Тед предложил прогуляться пешком, а Элина не стала говорить, что два дня назад вышла с коляской, но добралась только до угла: борта коляски закачались перед глазами, звезды на одеяльце заморгали, пустились в пляс. Пришлось сесть на бордюр, поставив ноги в водосточный желоб, уронив голову на колени, а потом возвращаться домой. А сейчас она просто сказала: «Поедем на такси».

Оба они плохо знают этот район – сетку улиц за шумным шоссе, ведущим на север. Это Дартмут-парк, объясняет Тед.

Таксист высадил их на шоссе, сказав, что здесь негде развернуться, и они шагают по улице, ища глазами медицинский центр. Тед уверен, что они на правильном пути. И вдруг он заявляет, что им в другую сторону. Приходится возвращаться. Передав ребенка Элине, Тед смотрит на карту.

«Сюда!» Он устремляется вперед. Элина плетется следом, беспокоясь, что малыш на солнцепеке, что одеяльце слишком теплое, что она упадет от жары в обморок, если Тед потащит ее далеко.

На углу Тед останавливается, осматривается. Карта подрагивает в руке. Элина ждет. Вдыхает поглубже, воздух обжигает ей легкие. Никаких обмороков. Все хорошо. Перед глазами ничего не плывет; звезды на одеяле – всего лишь вышивка, не более. Малыш спит, губки бантиком, ручку положил под щеку, будто прижал к уху невидимую телефонную трубку. При этой мысли Элина улыбается, но тут до нее долетают слова Теда:

– …Не туда…

– Что?

Ни звука в ответ. Письмо выпадает из карты, летит на тротуар. Тед, вместо того чтобы наклониться, поднять, стоит спиной к Элине, руки по швам.

Элина хмурится. Опустившись на корточки, одной рукой бережно держа спящего ребенка, подбирает письмо.

– Тед, – Элина касается его рукава, – Тед, надо спешить, у нас две минуты. – Элина забирает у него карту, смотрит на нее, на письмо. – Нам вон туда, потом налево.

Тед поворачивает не в ту сторону и будто смотрит через дорогу, на забор.

– Тед! – Элина теряет терпение. – У нас ровно две минуты.

– Иди одна, – отвечает, не оборачиваясь, Тед.

– Что?

– Говорю, иди одна. А я здесь подожду.

– То есть… ты… не пойдешь к сыну на… – Голос Элины срывается от гнева. Больше ей не выдержать ни минуты рядом с Тедом.

Поправив ремешок сумки, она устремляется прочь с малышом на руках. Красные босоножки жгут ноги, на талии джинсы насквозь мокрые от пота.

– «Я здесь подожду», – бормочет она под нос, толкая вращающуюся дверь. – Вы подумайте! «Я здесь подожду»! Что за свинство… – Элина не договаривает, потому что должна представиться на входе.

В коридоре прохлада и пахнет линолеумом. Элина садится на пластмассовый стул, по-прежнему кипя от гнева, но все-таки ожидая, что Тед появится. Смотрит на плакаты о грудном вскармливании, курении, менингите, прививках, про себя сочиняя гневную отповедь для Теда на случай, если он все-таки соизволит прийти. В голове всплывает фраза «уклонение от ответственности», но тут ее вызывают в кабинет.

– Имя? – спрашивает медсестра, уткнувшись в экран компьютера.

– Гм… – Элина теребит браслет, – мы еще не выбрали. Понимаю, странно, – у нее вырывается фальшивый смешок, – ребенку уже почти полтора месяца, а мы…

– Не ребенка, а ваше, – поправляет медсестра.

– А-а. – И снова натужный смешок. Да что это с ней? – Меня зовут… – Странное дело, она вновь заикается, как в юности. Ей с трудом давались слова на «Э», не шли с языка. Сглотнув, откашлявшись, она наконец выдавливает: – Элина Вилкуна.

– Вы шведка?

– Финка. – Элина, к своему облегчению, снова говорит обычным голосом. Заикание исчезло, будто спряталось в норку. – Но мама у меня шведка, – неизвестно зачем добавляет она.

– А-а. Продиктуйте, пожалуйста, по буквам.

Элина выполняет просьбу, дважды повторив, что «Вилкуна» пишется с одной «к».

– Вы так хорошо говорите по-английски, – замечает медсестра, забирая у нее ребенка.

Элина смотрит, как та сгибает ручки-ножки малыша, трогает родничок.

– Я здесь уже давно живу, и…

– В Лондоне?

– В основном – да. – Элине надоело вновь и вновь пересказывать свою историю, надоели бесконечные попытки выведать, откуда она родом. – Но не только, – отвечает она неопределенно. – В разных местах.

– Я вначале не поняла, что у вас за акцент. Думала, вы австралийка. – Медсестра заглядывает малышу в ушко. – Все хорошо, – говорит она. – Прекрасно. У вас здоровый, красивый малыш.

Из центра здоровья Элина летит как на крыльях; малыш у нее на руках, прикрытый от солнца одеялом. Славная медсестра, такая славная! Слова «здоровый, красивый малыш» кружатся в голове, как бабочки. Хочется произнести их вслух; хочется вернуться и попросить медсестру повторить их.

Всю дорогу до шоссе Элина вполголоса проговаривает эти слова, и губы невольно растягиваются в улыбку; по телефону, думает она, всегда понятно, что твой собеседник улыбается, – дело в форме губ.

На углу, где они с Тедом расстались, Элина останавливается, смотрит по сторонам. «Здоровый, – звучит в голове, – красивый». Она смотрит налево, направо. Теда нет. Солнце жжет шею, плечи под блузкой. Элина хмурится. Где он? Она переходит через дорогу, и замешательство вновь уступает место гневу. Где его носит? И что нашло на него сегодня?

Элина сворачивает за угол – вот он, стоит на тротуаре, смотрит вверх, заслонившись рукой от солнца.

– Чем ты занят? – спрашивает Элина, поравнявшись с ним. – Я тебя везде искала.

Тед оборачивается, смотрит на нее и ребенка так, будто впервые их видит.

– Чем ты занят? – повторяет Элина. – Что с тобой?

Тед, щурясь, смотрит на дерево за спиной у Элины, на солнце.

– Знаешь песенку, – спрашивает он, – про трех воронят?

Элина удивленно смотрит на него:

– Что?

– Вот эту. – Тед тянет сдавленным голосом:

Три вороненка сидели на стене,

Сидели на стене, сидели на стене.

Три вороненка сидели на стене

Морозным зимним утром.

– Тед…

Тед опускается на низкую садовую ограду.

– Второй куплет:

Один вороненок кликал мать,

Кликал мать, кликал мать —

и все такое. А как дальше, я забыл.

Элина перекладывает малыша на другое плечо, поправляет одеяльце. Она невольно представляет на стене рядом с Тедом трех воронят: вот они, сидят рядком, черные перья отливают зеленью, клювы торчат, чешуйчатые лапки вцепились в кирпичную ограду.

– Про второго вороненка… – Тед закрывает глаза, а открыв, заслоняет одной рукой, потом другой, будто проверяет зрение. И качает головой: – Забыл.

Элина подсаживается к нему, кладет ладонь ему на бедро, чувствует, как он дрожит.

– Тебе плохо?

– Мне плохо? – эхом отзывается Тед.

– Опять это, с глазами?

Тед морщит лоб, будто всерьез задумался.

– Как будто начиналось, – говорит он медленно. – Но, кажется, прошло.

– Вот и хорошо.

– Да?

Элину душат слезы. Она отворачивается, чтобы Тед не заметил. Что с ним? Может быть, мужчины иногда теряют голову, когда становятся отцами? – Элина не знает, и спросить не у кого. Становятся чуть рассеянными, уходят в себя, – может, ничего страшного? Ей кажется, будто оба тонут, и едва она всплывает, борясь с волнами и хватая воздух, как Теда тянет ко дну. Элина крепче держится за него, будто желая передать ему часть своих сил. «Прошу тебя, – хочется ей сказать, – умоляю, не надо так, мне одной не справиться». И при этом хочется закричать: «Ради бога, встань, отойди от стены, помоги поймать такси!» Но Элина заставляет себя говорить ровным голосом.

– Почему «кликал»? – спрашивает она. – Что значит «кликал»?

– Кликал – значит звал, – отвечает Тед, прикрывая ладонью то один, то другой глаз. – Это значит «звал маму».

– А-а. – Опустив взгляд, Элина вздрагивает от неожиданности: малыш проснулся, смотрит широко раскрытыми глазами.

– Это мне мама пела, – объясняет Тед, – когда я был маленький. Она знает, как дальше. Увижу ее – спрошу.

Элина кивает, проводит пальцем по щечке малыша, и Тед наклоняется к нему.

Тед думает о своем отпуске. Эти праздные, ленивые мысли одолевают его с тех пор, как он вышел из дома со списком покупок для малыша, что дала Элина. Для малыша? Не совсем так – скорее, для них самих. Салфетки, вата, защитный крем – и так далее и тому подобное. Кто бы мог подумать, что у столь крохотного существа такие огромные потребности!

Теду пришло в голову, что его роль, роль отца в двухнедельном отпуске, сродни роли рабочего на съемочной площадке. Малыш, несомненно, звезда: любой его каприз тотчас исполняется, его требованиям и распорядку рабски следуют. Элина – режиссер: за все отвечает, за всем следит. А он, Тед, – рабочий. Подает, приносит, помогает режиссеру, подтирает лужи, заваривает чай.

Теду такое сравнение по душе. Он улыбается про себя, шагая по тротуару мимо платанов, обходя тут и там кучи собачьего дерьма, помахивая набитыми сумками.

Свернув во двор, Тед нащупывает ключи. Открывает дверь, вытирает ноги о половичок, кричит: «Привет! Это я. Все купил. Кроме биоразлагаемых салфеток. Пришлось взять обычные. Знаю, ты не одобришь, но я подумал, лучше уж такие, чем никаких». Тед умолкает, ждет ответа. Но в доме тихо. «Элина!» – зовет Тед. Но тут же одергивает себя: вдруг она спит? Оставив сумки на кухонном столе, он заглядывает в гостиную, но там пусто, никто не лежит на диване. Пустая коляска стоит в прихожей, простыни смяты, будто ребенка только что достали. Тед трогает вмятинку от головы малыша, она еще хранит тепло – или показалось?

Сверху доносится звук – то ли шаги, то ли щелчок, то ли что-то упало, – и Тед задирает голову. «Элина!» – повторяет он. И опять нет ответа.

Тед поднимается по лестнице, сначала медленно, потом – перепрыгивая через ступени. «Эл, – говорит он на лестничной площадке, – ты где?» Она где-то здесь, не могла она уйти.

Но спальня пуста, кровать аккуратно застелена пуховым одеялом, дверцы шкафов закрыты, зеркало над камином сверкает серебром и никого не отражает. В ванной открыто окно, занавеска колышется на ветру струйкой дыма.

И снова Тед стоит на лестничной площадке, ничего не понимая. Где же она? Тед опять заходит в спальню, в гостиную, на кухню – вдруг она уснула где-нибудь? Даже под кровать заглядывает, на всякий случай (не позволяя себе задуматься, что за «всякий случай»). Но и там пусто. Ни Элины, ни ребенка.

В прихожей Тед нащупывает в заднем кармане телефон. Нажимает на кнопки, ища ее номер, и взгляд вновь падает на коляску. Куда она могла уйти, с ребенком, но без коляски? Откашлявшись, он подносит к уху телефон. Говорить надо спокойно, как обычно, чтобы не выдать испуга, ужаса.

В трубке слышен щелчок, затем – резкие гудки. И где-то рядом – звонок телефона. Тед опускает трубку, прислушивается. За стеной звонит и звонит мобильник. Тед закрывает крышку телефона, и звонки умолкают. Он опускается на ступеньки и замирает, уронив голову на руки. Где же она? Что теперь делать? Звонить в полицию? Но что сказать? «Спокойно, спокойно, – говорит он себе, – без паники, надо все обдумать», но в голове стучит: она взяла ребенка и ушла, пропала, и она так слаба, что не может дойти даже до…

Тед вскакивает от резкого, неприятного звука. Откуда он, почему такой громкий? Ах да, дверной звонок, прямо над ухом! Это она! Вернулась! Сам не свой от облегчения, Тед рывком распахивает дверь.

– Боже, как ты меня напугала! Я…

Тед умолкает на полуслове. В дверях стоит мать.

– Сынок, – говорит она, – я просто мимо пробегала. Мы с Джоан – помнишь Джоан, из дома напротив, с кокер-спаниелем? – пили кофе в Саут-Энд-Грин. Там чудное новое кафе – ты там был? – Переступив порог, она прижимается щекой к щеке Теда, хватает его за плечи. – Словом, не могла пройти мимо, не заглянув к тебе и не потискав внука. Итак, – она воздевает руки к потолку, будто актриса на сцене, – я здесь!

– Гм… – Тед, придерживая дверь, проводит рукой по волосам. – Я только что вернулся, – мямлит он. – Я… э-э-э… – Перед тем как закрыть дверь, он выглядывает во двор, смотрит на подъездную дорожку, на тротуар, не пришла ли Элина. – Я не знаю, – начинает он неуверенно, закрыв дверь, – где Элина.

– Вот как. – Мать снимает шелковый шарф, расстегивает жакет. – Вышла на минутку?

– Наверное. – Прислонившись к двери, Тед смотрит на мать. Что-то в ней переменилось, но что? Он смотрит на ее волосы, щеки, нос, шею, на руки, которые вешают на крючок жакет, на ноги в лаковых туфлях. Странное дело, он ее будто не узнает, словно перед ним чужой человек, а не та, с кем он провел большую часть жизни. – Я не… м-м… я не… – Ты на себя не похожа, – вырывается у него. – Ты что-то с собой сделала?

Мать поворачивается к Теду, поправляя юбку:

– Что сделала?

– Не знаю. С волосами. Прическу сменила?

Мать смущенно подносит руку к шапке платиновых волос:

– Нет.

– Новая? – Тед указывает на ее блузку.

– Нет. – Она чуть касается лба – Теду знаком этот нетерпеливый жест. – Когда вернется Элина?

Тед по-прежнему не сводит с нее глаз. В чем же дело? Родинка на шее, подбородок, пальцы в кольцах – все кажется ему незнакомым.