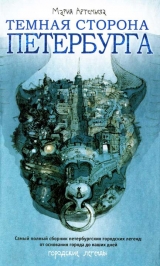

Текст книги "Темная сторона Петербурга"

Автор книги: Мария Артемьева

Жанр:

Классическое фэнтези

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Он вошел, застенчиво отведя косоватые глаза.

Я смотрел, как скромно он присаживается у стола, как пугливо обводит глазами стены. И жалел его. Сирота, воспитанник интерната, Миша Новиков с двенадцати лет мыкался по психиатрическим заведениям. Такие, как он, тихие и внушаемые, почти не имеют шансов выбраться когда-нибудь из-под чужой опеки. Очень жалко Мишу, но ничего не поделаешь. Отходы лечебно-педагогического процесса. У нас на Пряжке таких много. Большинство.

Миша сидел молча, уставясь в пол, и не решался заговорить.

– Ну, что же ты? Ты же хотел мне что-то рассказать? – подсказал я ему.

Мишин затравленный взгляд вспорхнул на мгновение к моему лицу, но тут же вильнул обратно. Разглядывать затертые тапки, грубо помеченные желтыми крестами масляной краски – да, больничное имущество. Чтоб домой не унесли. Хотя кому бы такая дрянь могла понадобиться? Ну, кроме Миши, который к этой дряни привык. Вот от него и пометили.

Миша облизнул сухие губы.

– Доктор, мне надо признаться вам. В прошлом году я с одной женщиной познакомился на площади. Привел в гостиницу, заказал номер на третьем этаже. А ночью убил. Ее звали Катя. А фамилия… фамилия – Герус. Мне эту Катю не жалко было, потому что она проститутка. Я ее бил ножом. За то, что она меня бросила. Я хотел, чтоб ей больно было. Но она не умерла. Шевелилась все. Дышала, хрипела. Противно. Тогда я задушил ее подушкой. И ушел. Сказал, что на работу иду, а ее чтобы разбудили утром.

– Где же это случилось? – тихо спросил я.

Я ни секунды не сомневался, что всю эту белиберду Миша… нет, не выдумал. Выдумывать пациент Новиков ничего не умел – в силу ограниченности и узости мышления. Но откуда-то он все это взял. Откуда?

– Так где это было? – повторил я.

Миша вздрогнул и отвлекся от созерцания своих тапок.

– А? Ну… В гостинице «Дунай» на Литовском, – тусклым голосом сообщил он, не задумываясь ни секунды. И забормотал, не поднимая глаз, сбивчиво – глотая то слоги, то целые слова: – Доктор, вот грят, душа вечна. Человек жил-жил… Умер. А душа осталась. Ей скучно. Она не может в одиночку. Как вы думаете, что она делает, чтобы спастись? А? – Блестя глазами, Миша почти бесстрашно глянул на меня. Я промолчал.

– Ну как вы не понимаете? – вздохнул Миша. – Вы ж тут работаете… Душа переселяется. Ищет себе новый домик. Просто… идет туда. Ведь может? Может такое быть? Скажите. Я по ночам не сплю, – признался Миша, ерзая и плотно прижимая к себе руками сиденье стула – будто беспокоился, что мебель выскочит из-под него, как необузданный жеребец. – Скажите!

– Что сказать, Миша? Прости, что-то я тебя не совсем понял.

Мишины глаза злобно сверкнули.

– Тварь! – выкрикнул он. – Ночью приходит ко мне. Все лежат… А я проснулся! Вижу – сидит у двери. Как собака, на четвереньках, привалилась и чешется. Ты, грит, спи, чего не спишь? А я испугался. Тварь мне все и рассказала.

– Кто? О ком ты?!

Но Миша снова потух. Сидел, не поднимая глаз.

Опасаясь давить на него расспросами – распсихуется еще или, напротив, испугается и замкнется, – я выложил руки на стол ладонями вверх и постарался говорить как можно спокойнее:

– Ну, Миша, объясни. Кто-то приходил к тебе ночью? Разговаривал с тобой? Кто? Говори, не бойся.

– Я не знаю, не знаю. – Миша заерзал на стуле, глядя на свои тапки.

– Да ты не волнуйся. Все в порядке.

– Тварь. Сперва молча ходила… Залезет в щелку и смотрит, смотрит. Думала – я не вижу. А потом, когда узнала, что вижу, стала рассказывать. Тихо так… Только сердится, гырчит все: смерть, смерть. А потом грит: я тебя выбрал, грит. Чтобы снова явиться. Поможешь мне – и я, грит, тебя освобожу. Ты, грит, сумасшедший для всех. А я, грит, тебя научу, и ты очистишься.

– Ты успокойся, Миша. Наверно, это сон был.

Новиков поднял голову. Черные косые глазки его взбалмошно суетились, как мыши на лабораторном столе. И вдруг застыли, упершись прямо мне в глаза. Я вздрогнул: что-то глянуло на меня из Мишиной души такое, чего я никак не ожидал.

– Ты сам-то понимаешь, что буровишь, докторишка безмозглый?

Лицо Новикова совершенно преобразилось: передо мной сидел другой человек. Наглый, черствый, жестокий до крайности. Безбашенный и неуязвимый.

У него даже голос переменился. Низкий гортанный, он походил на рычание взбешенного зверя. Тварь?

– Всё хотите меня понять? Лечить хотите? Да будь вы хоть семи пядей во лбу и держите меня в своих душегубках хоть сто лет – ни черта вам меня не переделать! Я такой, какой есть! Бич Божий, огонь очищающий! Мне отмщение и аз воздам! Вам, дуракам, не под силу…

Он сорвался уже на крик и вдруг снова погас. Вместо рычащего зверя возник опять Миша Новиков прежний, жалкий – раздавленный людьми червяк. Насмерть перепуганный.

– Тварь, – захныкал он тоненьким голоском. – Ползает ночью. Боюсь – в мою голову залезет. Я не хочу. Дайте мне что-нибудь, чтоб я спал! Я спать не могу.

И, всхлипнув, уставился на свои тапки.

Я перевел дыхание. Глянул на руки – дрожат. Ничего себе! Все же такого мне еще видеть не доводилось.

В Средние века все верили в одержимых дьяволом. Причем святая инквизиция знала, как с этим следует обходиться. Но в наше время верить в одержимость как-то не принято. Гораздо проще поверить… ну, хотя бы в реинкарнацию. Только как с подобными реинкарнациями поступать? Что-то не припомню я дельных рецептов… Не экзорциста же вызывать. В психиатрическую. Ну-ну, хватит шуток! Не до шуток здесь. Это все от нервов.

Я постарался взять себя в руки и как можно спокойнее сказал:

– Не волнуйся, Миша. Мы тебе новые таблеточки пропишем, будешь спать хорошо. А пока иди. Хорошо?

– Хорошо.

Миша встал и вышел, острым взглядом препарируя на ходу свои тапки.

«Неудивительно, что обувка у него превратилась в лохмотья», – подумал я.

Честно сказать, я растерялся. Те лекарственные средства, которые Миша принимал у нас, до сих пор стабильно удерживали его в состоянии тупой покорности. И вдруг… Что же ему еще назначить? Окончательно заглушить мозговую деятельность? Нехорошо.

Надо срочно поговорить со Штерном. Что у нас творится в отделении? Реинкарнация… Черт ее побери!

* * *

День – вторник.

Он был моряком, как и я. Я должен был догадаться.

Впервые я увидел море в Одессе. Когда сбежал, наконец, от бабки с матерью, из Нижнего. Приехал ночным поездом, и тут же понесло меня на берег. В теплой влажной чернильной темноте ночи не было видно моря, но я отлично слышал его. Громадное, бесформенное и неловкое, ворочалось оно где-то впереди, тщетно пытаясь выбраться на берег, рыча, вскидываясь, задевая царапками камней мои босые ноги.

Стихия. Море. Свобода.

Никто не может сломить, преодолеть эту силу.

И я впервые захотел принять ее, взять себе. Мне так радостно было осознавать, что я уже почти взрослый…

Спустя год на том же самом месте мне и подвернулась возможность.

– Вадим, – сказала девка. – Не угостишь ли даму красненьким?

Мы выпили вина в ближайшем кабаке, потом она потянула меня на берег. Но повела каким-то кружным путем. Наверное, хотела заманить в воровской шалман и ограбить.

Я догадался, когда вместо берега мы оказались с ней в глухом переулке.

– Кажется, мы не туда попали, – сказала она, притворяясь, что это ее удивляет, и заржала. Лицо у нее сделалось тупое и бессмысленное, как у жующей овцы.

– Зачем ты меня обманываешь? – спросил я ее. – Притворяешься. Нехорошо!

Она хихикала и кривлялась, делая вид, что пьяна. А я схватил ее за волосы – у нее были длинные черные волосы, как у всех них, и, дернув, намотал на кулак… Чтобы не видеть дурацкой ухмылки на размалеванной роже.

Она вздумала было вопить, но я зажал ей рот ладонью и, хотя она кусалась, противно слюнявя мне пальцы языком, я не разжал руки до самого момента, когда у нее начались конвульсии.

Тогда я ее отпустил. Она отдышалась и, вообразив, что все еще может спастись, побежала от меня, неловко перебирая ногами.

Я вытащил из кармана нож, догнал гадину в три шага и тогда уже угостил ее красненьким на славу.

На всю катушку.

* * *

Как я и ожидал, Юлия Александровна оказалась дамой властной и с амбициями.

Особенно ее сугубое внимание к мелочам меня бесило. Она входила во все, всем интересовалась, все замечала.

Штерн, как заведующий, тоже проявлял дотошность. Но, склонный прощать старику его немецкий педантизм, ту же самую черту у дамочки я возненавидел, отнеся на счет въедливости характера.

Я злился, но спустя четыре дня мне стало не до того. Воцарение Борисовой меня больше не волновало. Потому что в отделении случилось ЧП.

Миша Новиков пытался убить себя.

Для этого он разорвал ночью свои пижамные штаны, скрутил из них жгут, закрепил на спинке кровати и полночи провисел, полузадохшийся, потеряв сознание, в петле, которая не затянулась до конца.

Утром ординатор Семагин и медбрат Шевырев освободили несчастного из смертельной ловушки. Говорить Миша не мог – дергаясь в судорогах от асфиксии, он повредил себе гортань. Сутки его продержали в реанимации. А после снова возвратили нам. Куда же еще?

Мы поместили его в отдельный бокс для буйных, привязали ремнями к кровати. И он лежал и плакал все время, когда не спал…

– Почему вы не рассказали мне?!

– Что не рассказал?

Борисова ворвалась в ординаторскую, как взбесившаяся фурия, и с порога накинулась на меня.

– Вы обязаны были мне рассказать о своем разговоре с пациентом Новиковым! – заявила она, и от холодности ее тона у меня заломило зубы.

– Откуда вы знаете, что я с ним говорил? – удивился я. Борисова даже глазом не моргнула. «Ну, разумеется. Агентуру не сдаем? Интересно, кто из наших проболтался?..» Я огорчился, но постарался скрыть недовольство.

– Что вы от меня хотите? – спросил я Борисову.

– Хочу знать – и немедленно, слышите? О чем вы говорили с больным, который после ваших замечательных бесед совершил попытку суицида.

«Батюшки! – изумился я. – Сколько прыти». От удивления у меня даже злость прошла. Выложив руки на стол перед собой – ладонями вверх, – я спокойно принялся рассказывать:

– Пожалуйста. Значит, с Мишей Новиковым мы говорили о реинкарнации.

– То есть, э-э-э?..

– Метемпсихоз. Переселение душ. Видите ли, в буддизме…

Борисова вспыхнула.

– Не надо объяснять!

– Да? Тем лучше. Так вот, Миша очень переживал, что какая-то, как он выразился, «тварь» ночью, пока он спит, залезет к нему в голову. И заставит его действовать, как привыкла.

– Кто привыкла? – не поняла Борисова.

– Тварь, – терпеливо пояснил я. – В какой-то степени его опасения были не так уж напрасны. Тварь в его голову действительно залезла. Миша признался мне в убийстве, которое он якобы совершил в гостинице «Дунай» на Литовском… Понимаете?

– Скажите, Алексей Васильевич, вы что, издеваетесь надо мной? – Голос Юлии Александровны подозрительно задрожал.

Мне показалось, что лед, которым, очевидно, кто-то набил эту стройную красивую женщину с ног до макушки, вот-вот затрещит.

Говорят, айсберг, перед тем как расколоться, тоже трещит. Тут самая опасность, если эта штука перевернется. Ведь б о льшая часть ледяной глыбы покоится под водой, наверху лишь крохотная маковка. Но, когда лед подтаивает, центр тяжести смещается – и глыба, вздыбившись внезапной ледяной горой, поднимает такую волну, которая легко потопит даже океанский лайнер.

А что? Может быть, думал я, и Борисова эта так же устроена. В ней скрыты неисчерпаемые запасы льда. Пожалуй, не стоит нарываться.

– Переселение души невозможно, – механическим голосом произнесла Борисова.

– Да? Тут, видите ли, такая интересная деталь… Миша изложил мне в подробностях действительные события, которые имели место в Петербурге ровно девяносто лет назад, то есть в 1909 году. Он даже назвал реальное имя одной из жертв Вадима Кровяника. Имя Екатерины Герус. Как вы думаете, откуда он мог узнать его? Может быть, вы думаете – из нашего архива?

– Нет, – с хладнокровием пиявки ответила Юлия Александровна. – Знаете, я навела справки. В архиве нет никаких бумаг, связанных с Радкевичем. Не говоря уж о том, что больных у нас в архив пускать не принято.

– Никаких бумаг? Но я совершенно точно знаю, что в нашем архиве хранился дневник Радкевича. На первых порах ему ведь и писать давали, чтобы разобраться – не притворяется ли.

Я знал, что Миша никаких бумаг в архиве читать не мог. Но зато их мог читать кое-кто другой.

– Мне бы хотелось понять одно: вы-то, Алексей Васильич, не притворяетесь ли? – с горечью спросила Борисова. – Уверяете меня, что на полном серьезе поверили в этот балаган с переселением душ? Реинкарнация? Вы же доктор!

– А сама история Потрошителя и Радкевича вас никак не заинтересовала в этом ключе? И потом – разве доктор не может… сомневаться?

Я чувствовал, что хожу по краю. Но игра доставляла мне столько удовольствия…

– Сомневаться? В выводах фундаментальной науки? Никогда. Настоящий доктор… Впрочем, вряд ли об этом стоит. Боюсь, вы просто не желаете работать с вашими пациентами как следует, – сухо ответила Борисова. – Что ж… Как заведующая отделением, я вынуждена взять это на себя. А в отношении вас сделаю выводы.

И она вышла из ординаторской, дверью не хлопнув. Такая выдержка восхитила меня. Настоящая железная леди!

Выпроводив Борисову, я бросился звонить Штерну.

Он был дома и обрадовался, услышав мой голос.

– Тебе не передали? Я же звонил тебе уже раз пять. Ну, надо же! Распустились там все без меня, – оживленно лопотал старик в трубку. – Алексей, послушай меня…

– Слушаю!

– Я тут подумал, порассуждал. И вот к чему пришел. Отделение наше – замкнутая система. Ты прекрасно знаешь, насколько пациенты закрыты от внешнего мира. У нас никакие волнения сами по себе не возникают. Все внешнее закупорено. Если что-то случилось – причина этого кроется снаружи. Это понятно? Так вот. Я стал искать причину, сопоставил даты. Ну, и слушай! – закричал мне прямо в ухо старик. – Все неприятности начались у нас с приходом Борисовой!

Я оторопел.

– То есть? Что ты хочешь сказать, Альфред Романович, уважаемый? Она, что ли…

Старик засмеялся.

– Да боже упаси, я совсем не это… Хотя, знаешь? Была и такая версия! В отношении Потрошителя по крайней мере. Кое-кто полагал, что только женщина способна так возненавидеть другую женщину, чтобы…

– Альфред Романович! Вы же не о Потрошителе хотели.

– Ах да, да… Слушай! Так вот. Как только я догадался про Борисову – я тут же вспомнил еще одну особенность, которая совпадала у всех жертв Кровяника. Помнишь, нет? Он убивал красивых брюнеток с голубыми глазами.

Я похолодел. Борисова?

Красивая брюнетка. С холодными, как лед, глазами. Голубыми, конечно.

– Альфред Романович, прости, мне срочно надо бежать.

– Что? Куда? Подожди-ка, я хотел кое-что спросить у тебя. Весь вечер звонил… А эти все – нет да нет! Получается, даже и не передали…

– Альфред Романович, драгоценный, уважаемый! Прости, потом перезвоню!

Он еще что-то бухтел, но я бросил трубку и выскочил из ординаторской.

Кажется, Борисова только что заявила, что намерена навестить Мишу?

Надо любыми путями помешать ей.

* * *

День – четверг.

Когда меня выгнали с флота, поначалу не было никаких идей. Никаких амбиций.

Вадим Кровяник не желал видеть красивых женщин, и я старался отыскать такой способ существования, чтобы с ними не встречаться.

Последнее происшествие меня напугало. Покидая гостиницу, я боялся, что меня застукают, и потому сказал коридорному – мол, девица спит и будить ее до утра не нужно.

На самом деле она уже час как лежала мертвая. Или?.. Кажется я что-то путаю.

В голове у меня, признаться, все основательно перемешалось – с тех пор, как я прочитал свой дневник. Я нашел его в архиве, куда пустил меня приятель по доброте душевной. Сам не знаю, что я искал тогда. Меня вела обычная любознательность.

Были и другие мысли: я искал иного поприща человеку моего склада. Разбирая чужие беды, я, возможно, желал подспудно разобраться со своими. На этом пути я многое узнал: например, о том, что подавленная транссексуальность может быть причиной агрессии. Да, я многое узнал. Кроме одного – кто же я такой? Мужчина или женщина? Мститель или жертва? Чистое Божье создание или исчадье ада?

Так я размышлял, оглядывая впервые пыльные папки со старыми историями болезней, сводок статистики, бюллетеней и прочие залежи медицинского мусора в подвале. Мой пьющий приятель Семенов получал наслаждение в компании бутылки, а я рылся в этом прахе людском. И случилось чудо – я отыскал свою собственную старую тетрадь, исписанную карандашом. Вместо дат – только дни недели.

Как же я был счастлив! То мгновение сделалось точкой опоры для всего последующего – основополагающей, могущественной точкой. О подобном говорил Архимед, утверждавший, что надежная точка опоры позволит ему перевернуть Землю.

Чувства, захлестнувшие меня в тот момент, передать невозможно. Что испытает безродный найденыш, вдруг узнав в попавшейся ему на глаза антикварной дагерротипии собственное лицо? Он узнает не просто лицо – он узнает судьбу, род, имя, все главное о себе.

Время меня никогда не интересовало – ведь я обитатель вечности.

На крышке тетради чужой рукой было выведено: «Николай Радкевич. 1909 год. Наблюдающий врач…» Подпись неразборчива. Впрочем, свой почерк я тоже не сразу разобрал. Все-таки столько лет прошло. За эти годы многое во мне поменялось. Но только не самое главное – мое призвание. Я навсегда отдан Ему, я рука тьмы. Принадлежу тьме, как и тьма принадлежит мне.

Но в этот раз я хотел поступить хитрее, чтобы не навлечь на себя такие неудобства, как прежде, в прошлом, когда все заканчивалось скорбным домом и смертью. Теперь я хотел сохранить свое положение. Обитая там же, куда всякий раз приводила меня судьба, я хотел оставить свободу своему безумию. Тем более рядом – столько поврежденных и пустых душ. Они словно удобные инструменты – бери в руки и пользуйся!

…Мои желания обострились в особенности, когда появилась она.

Она разбудила мою вечную жажду. Захотелось действовать.

* * *

Семь часов вечера. Пациенты отделения поужинали, и ходячие толклись последние два часа перед отбоем в дневной комнате, рядом с телевизором, который никогда не включали. Сестры с санитарками пили чай, готовясь к пересменке.

В Мишином боксе Борисовой я не нашел.

В отделении ее тоже не было. Торопясь, я помчался по коридору, заглядывая в палаты.

– Юлию Александровну не видели?

С Шевыревым мы чуть было не столкнулись лбами. Угрюмо зыркнув в мою сторону, он неохотно сообщил, что вроде бы заведующая намеревалась спуститься в архив.

– Что ей там делать? – спросил я раздраженно.

– Да вроде кто-то звонил ей оттуда. Почем я знаю? – Шевырев пожал плечами и ушел.

Я поспешил вниз.

Спускаясь на лифте в подвальный этаж, я думал о сходстве маниакальных идей Радкевича и лондонского Джека Потрошителя. На чем оно основывалось? На генетическом родстве? Одержимость – свойство наследственное.

Но как быть с историей Миши Новикова, которая таит в себе странный подтекст? Ведь и сами по себе идеи опасны для безумцев и могут носить характер эпидемического заражения. При постоянном воздействии на больной ум… Однако в этом случае кто-то должен был сыграть роль переносчика инфекции, носителя, передаточного звена…

Лифт загудел, подпрыгнул, и кабина остановилась. Я вышел на нижнюю площадку лестницы, оглянулся по сторонам. Табличка с надписью «Архив» и стрелкой-указателем висела в полутора метрах дальше, на стене. Я последовал за стрелкой.

В пустынном коридоре мои шаги отдавались гулким эхом. По потолку тянулись массивные вентиляционные трубы, сужающие и без того небольшое пространство; лампочки горели редко, чередуя полосы света и полумрака; то и дело попадались какие-то запертые двери, никак не обозначенные, безымянные. Дважды узкий коридор делал повороты, и в гулких полутемных углах мне мерещились чьи-то торопливые шаги. Кто-то перебежками догонял меня, сокращая постепенно расстояние между нами.

Я трижды оглядывался, испытывая приступы паники, но так никого и не сумел разглядеть. Гадостные подозрения бушевали во мне, и я торопился выйти на свет.

Когда я оказался у двери архива, изнутри раздался вопль, от которого волосы мои встали дыбом. Кричавший сразу смолк.

Я распахнул дверь – в помещении архива было темно. Ступив через порог, наугад вытянул руки, пытаясь нащупать выключатель, но он никак мне не попадался.

Я вжался в стену перед лицом тьмы и, уговаривая себя успокоиться, стал дышать тихо, вслушиваясь в малейшие шорохи и скрипы и надеясь что-нибудь разглядеть, когда глаза привыкнут к темноте.

В конце концов, в архиве имелось еще и окно. Тусклое, полуподвальное, никчемное в огромном помещении, оно пропускало очень мало света. И совсем ничего – вечером, после захода солнца. Но есть надежда, что во дворе зажгут фонарь. Мачту уличного освещения, так называемую. Иногда ее зажигают, если это кому-нибудь нужно… Мне очень, очень нужно!

Я занимал себя дурацкими рассуждениями, а совсем рядом кто-то шумно дышал. Там, впереди, что-то ворочалось, пытаясь, очевидно, исподтишка подобраться ко мне поближе…

Дверь скрипнула, впустив в помещение кого-то еще. Войдя, человек остановился.

– Юлия Александровна? – неуверенным свистящим шепотом позвали из темноты. Справа железо царапнуло по бетону, и я услышал, как кто-то ползет, тяжело дыша, в мою сторону.

– Алексей, ты здесь?

Этот голос я узнал, но не успел откликнуться, как послышались шум борьбы, стоны и невнятная ругань. Потом рядом что-то обвалилось, задев меня острым углом по уху. Заорав от боли, я дернулся – ухо горело и пульсировало, будто, его кипятком сбрызнули. Яростно я замолотил рукой по стене в поисках выключателя.

Рука наткнулась на нечто мягкое; охнув, я отскочил.

В этот миг какой-то автомобиль заехал во двор и мазнул фарами по окну. Ярко, как луч прожектора или вспышка молнии в грозу, высветило передо мной надпись: «Смерть красавицам!» Это было написано кровью прямо на стене.

Я обернулся. Свет фар медленно ехал вдоль стены, размыкая тьму, разрезая ее на части – машина на улице делала разворот, а я следовал глазами за беспощадным светом, жадно вглядываясь в открывающуюся мне картину.

Шкаф с архивными бумагами слева повален. Черноволосая женщина с перекошенным бледным лицом смотрит на меня; взгляд ее полон слез, злобы и ярости. А рядом с ней…

Я не мог отвести глаз от его окровавленных рук, которыми он держал нож.

Штерн.

Передаточное звено? Переносчик заразной идеи?

В этот момент Юлия Александровна вздрогнула и громко, отчаянно прошептала:

– Не надо!..

Последнего слова я не расслышал.

Кто-то ударил меня сзади по голове.

Мне повезло: за секунду до этого я успел сделать шаг вперед – удар вышел смазанным и своей цели не достиг.

Убийца хотел раскроить мне голову, но только напрасно разозлил меня, наставив шишку на затылке.

Я развернулся и всем корпусом бросился на нападавшего, припер к стене, прижал локтем его бьющийся горячий кадык. Негодяй брыкался, выл, пытался укусить – но я продолжал душить его, другой рукой колотя под дых что было сил, кулаком, пока он не обмяк и не свалился на пол у моих ног.

И тут наконец вспыхнули люминесцентные трубки дневного света под потолком.

– Здоровенный же бугай, – тяжело дыша, сказал сзади Штерн.

– Кто?! – дернувшись на звук его голоса, крикнул я. Ординатор Семагин, дылда и атлет, громоздился кулем у моих ног. – Кто?!

– Ты, ты, Алеша, – успокаивающе похлопав меня по спине, сказал старик. – Просто… Попович какой-то, со Змей Горынычем вкупе. Иди сюда.

Я действовал чисто инстинктивно.

Юлия Александровна, всего минуту назад отчаянно противостоявшая убийце, неожиданно сомлела – то ли от значительной кровопотери, то ли от пережитого потрясения. Я поднял ее и понес к лифту. У нее оказались две глубокие раны на предплечьях и груди – по счастью, не колотые, а резаные. Сильнее пострадали руки – она отбивалась от нападения, загораживая руками лицо.

В приемном покое ей оказали немедленную помощь. На всякий случай вызвали даже бригаду реанимации. Когда ее положили на носилки, она мне улыбнулась.

И я поразился – насколько же предубежденным болваном надо быть, чтобы не заметить того, что так ясно увидел я теперь. Никакая она не стерва и не карьеристка. И нет у нее пузатого мужа-коммерсанта. Вообще никого нет. Есть одиночество, жуткое, арктическое одиночество, колючая полярная ночь и страх, что так вот и жизнь пройдет, а рассвет никогда не наступит.

Страх, унизительный, попирающий гордость. Отсюда и холод. Стоит ли за это винить женщину?

Ординатора забрал вызванный Штерном наряд милиции.

– Думаю, этот тип скоро вернется к нам, – сказал Штерн задумчиво, глядя, как уводят несостоявшегося убийцу. – Экспертизы, проверки, следователи. Ну, а потом – снова у нас. В другом уже качестве. Без отпусков и отгулов, без выговоров и премий.

Я поглядел на Штерна в упор.

– А вы-то откуда здесь взялись, Альфред Романович?

Старик ухмыльнулся.

* * *

Следователи обыскали квартиру Семагина и обнаружили пропавший дневник Вадима Кровяника. Ординатор выкрал его из больничного архива и потом дополнял собственными записями, путая свою биографию с биографией Радкевича.

Лондонского маньяка Джека Потрошителя оба безумца полагали не просто своим духовным предтечей, но чем-то вроде предыдущего воплощения.

– Откуда такие странные фантазии? – удивлялся я. Пытаясь ответить на мой вопрос, Штерн пространно разглагольствовал, приплетая, на мой взгляд, идеи не менее бредовые.

– Знаешь ли, Алексей, ведь медицина сама по себе… Вот в первоначальном случае – я имею в виду историю с Джеком Потрошителем – тоже подозревали медика. Говорят, это был человек образованный, из высшего общества. Никто ничего не доказал, но, когда его изолировали в заведении для душевнобольных – убийства прекратились.

Видишь ли, мы не задумываемся, какое это тяжелое бремя – постоянно заглядывать в глаза безумию…

– Но есть же методики! Супервизии… Они для того и придуманы, – вяло возражал я. – И что же они не сработали?

– Ну да, ну да, – соглашался старик, скептически покачивая головой. – Однако…

Но тут я вцепился в Штерна с другой стороны.

– А как вы догадались, что Миша Новиков здесь ни при чем?

Штерн удивился.

– Ну, во-первых, все-таки при чем… А во-вторых – помнишь, когда мы разговаривали о Радкевиче и Джеке Потрошителе в кабинете главного? Я тогда еще удивился, что это Семагин так скромно молчит. Я ведь помню, что он писал какую-то работу о расстройствах личности, в связи с чем постоянно торчал в архиве. С Семеновым нашим подружился, таскал ему водку… И много чего разыскал. В частности – историю болезни Радкевича. Ты помнишь Семенова? Вот-вот… А потом, каюсь, – ведь это я рассказал Семагину о Радкевиче. Он страшно увлекся тогда этой темой. Такой энтузиазм… И вдруг – абсолютное равнодушие. Мне оно показалось не совсем искренним. Я насторожился. И вот…

– У меня вопрос: почему именно Семагин? Я имею в виду сумасшествие, – удивлялся я. – Он казался таким… обычным. Атлет. Косая сажень в плечах. Этакий жеребец-производитель. Совсем не тот психотип, чтобы…

– Психотип! Да кто ж знает, почему это происходит?! Не вам бы, голубчик, такое говорить. Читали вы доктора Чехова? У него частенько медики сходят с ума. И у других…

– Так то литература!

– Литература – не значит «вранье», – рассердился Штерн. – По нашему ведомству как-то видел статистику – вот это, знаешь ли, цифры! Вдумайся, человече: нас, психиатров, сама профессия в боги рядит – судить о душе – это ли не палачество? Это ли не бремя непереносимое, не груз для сердца? Не кара, в конце концов?

– Что-то вы как-то пессимистично, – не соглашался я.

– А что, по-вашему, способно противостоять реальному злу в нашей сфере? Супервизии ваши, что ли? Молоды вы, голубчик… Нет, я настаивать не хочу. Но все же – предупреждаю, как старший по цеху, так сказать. Наш брат просто обязан иметь за душой хоть что-то еще, кроме голой теории. Какое-то, как бы это выразиться, санирующее мировоззрение. Блокировку. Если сказать иначе – веру.

Потому что рано или поздно, но, занимаясь подобными случаями, вы непременно столкнетесь с мыслью или ощущением, что да – чья-то кровавая душа выползла из преисподней и рыщет по миру в поисках новой оболочки, дабы творить с ее помощью зло. Она испытывает дикую, неуемную жажду, неизвестно кем и для чего вложенную ей от рождения, и мало что способно этой жажде противостоять.

Подобная мысль способна свести с ума.

И что тогда защитит нас всех перед лицом зла?..

До конца я в эту его теорию так и не поверил.

Какая связь имелась между Семагиным, Мишей Новиковым, Николаем Радкевичем и Джеком Потрошителем? Какое могло быть между ними связующее звено?

Кто был по-настоящему виноват в их безумии и маниакальном стремлении к убийству? Сходные врожденные устремления, жизненные обстоятельства или сама Идея убийства, очищающего мир от греха?

Не знаю. Я всего лишь врач-психиатр, и не слишком хороший: в своем деле мне не хватает самоотверженности. Я ведь не желаю по-настоящему глубоко погружаться в потемки сознания больных. Я опасаюсь повстречать в них собственное отражение.

Для меня все смутное понимание и страх перед нераскрытой загадкой воплотились в той незатейливой песенке, которую я когда-то услышал в больничном коридоре родимой Пряжки:

Там, где лихо повстречается с бедой,

Позатянет все крапивой-лебедой,

А если смерть с косою где пройдет —

Кровяникою тропинка зарастет.

О реинкарнации же я и вовсе ничего знать не хочу. Не надо.