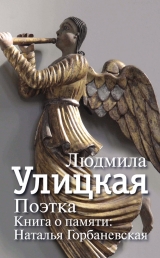

Текст книги "Поэтка. Книга о памяти. Наталья Горбаневская"

Автор книги: Людмила Улицкая

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Дмитрий Бобышев

Филомела (продолжение)

Говорят, она умерла во сне, подперев кулачком щеку. Поэтесса, правозащитница, подпольщица, мученица. Друг по жизни и сестра по поэзии, героическая женщина, великая гражданка своей родной страны, и еще – Франции, и еще – любимой ею Польши, и еще города Праги, свободу которого она вышла защитить 25 августа 1968 года на Красную площадь.

Нас познакомил Бродский, с которым мы тогда хорошо дружили. Находясь в Москве, [Бродский] сделал подарок: прислал с дневным поездом девушку. Небольшого росточка, русо-рыжеватую, как он, но кудрявую и с еще более крутой картавинкой, чем у него… Она явилась на ночь глядя, девать ее было некуда. Я предоставил ей мою раскладушку, а себе постелил в комнате брата, потревожив няньку, у которой была там выгородка.

Федосья даже не предложила нам завтрак, я увел девицу от недовольных домочадцев в пирожковую, мы с ней наконец разговорились и стали друзьями, крепко и хорошо, на всю жизнь. То была Наталья Горбаневская…

…Ее освободили в феврале 1972 года. Вместо тюрьмы ее подвергали насильственной психиатрии. Казанская спецбольница считалась особенно мрачным местом.

Наталья стала наезжать в Питер, а после того как у меня образовалось свое жилье, останавливалась у меня. Ночевала в «гостевом» углу, на завтрак я либо варил овсянку, либо жарил яичницу, в обед наше меню тоже не разнообразил. Было у меня лишь два дежурных блюда под условными названиями «варево» и «похлебка». Их рецептов я не разглашаю, ибо тех ингредиентов уже не достать, прошу лишь поверить, что было вкусно и питательно. Запомнился один момент, когда вдруг – чуть не до слез – защемило сердце жалостью. Я подносил тарелку, чтобы поставить перед ней, а она неожиданно цепко ухватилась за ее края еще в воздухе, как, вероятно, хваталась «там» за миску при раздаче. Об этих материях она рассказывала мало, больше говорили такие вот невольные жесты. Всё же я расспросил, почему она оказалась в психушке, в то время как остальные участники протеста – в лагере:

– Из-за того, что кормящая мать? Или – потому что мать двоих детей?

– Нет, из-за этого меня сразу тогда отпустили, но в конце шестьдесят девятого всё-таки арестовали… И академик Снежневский (вот кто точно будет гореть в аду!) поставил мне диагноз «вялотекущая шизофрения».

– А что это такое?

– Это советский вклад в мировую психиатрию, Димочка. Симптомы могут быть любыми. Я, например, не заботилась о состоянии детей, хотя заботилась о состоянии страны, в которой моим детям предстоит расти. А это квалифицируется как «бред правдоискательства».

– Кошмар!

– Да, кошмар. По сравнению с психушкой лагерь – это мечта.

– Почему?

– По двум причинам. В психушке, во-первых, – одуряющие медикаменты, от которых не увильнуть, потому что иначе – карцер или даже хуже. Во-вторых – отсутствие срока. Могут хоть всю жизнь продержать.

В Ленинград Наталья приехала автостопом. Еще ранее мне рассказывал Найман с веселым недоумением:

– Наша Наталья теперь чемпион страны по этому виду спорта!

Такую витальность я объяснял энергией душевного заряда, который вдруг вырвался из зарешеченной принудиловки. Это чувствовалось даже по ее стихам, но угадывалось и другое. За ней, конечно, продолжалась слежка, и автостопы были удобным способом уходить от наблюдения.

К счастью, правозащитник в ней не победил поэта, как я того опасался, – стихи ее, по-прежнему краткие, наполнились трагической сдержанностью. Они внутренне расширились, в них открылись пространство и глубина. Я услышал медитативный диалог с неотмирным и живым собеседником, сходный с тем, что созревал во мне. А мера человеческого доверия к ней была у меня такова, что я решился рассказать о собственных сокровенных думах.

– Вот и прекрасно! Тебя надо крестить, – обрадовалась она. – А я буду твоей крестной матерью.

– Но мы же сверстники…

– Это ничего. Это вполне допускается. Я же крестилась раньше, значит, я старше.

И она изложила план. Сначала мы едем в Псков (разумеется, автостопом) к одному замечательному батюшке, и он подготовит меня к крещению. Затем махнем в Ригу и на взморье в Апшуциемс, где проводит дачные сезоны Толя Найман с семьей, а оттуда – в Москву, и там я приму крещение у еще одного, не менее замечательного, батюшки. План меня устраивал во всех отношениях, я взял отпуск, и мы «ударили дорогу», как неуклюже я бы выразился теперь по-американски.

Сама поездка на попутках оказалась не столь яркой, как я ожидал, из-за суровых правил, которые мне в последнюю минуту изложила Наталья: с водителями зря не болтать, лишь коротко отвечать на вопросы, а расплачиваться – если только сам попросит. А так – «спасибо, счастливого пути» и – из кабины…

Но в Пскове ожидал сюрприз. Батюшка действительно оказался светлый. Это был отец Сергий Желудко́в, заштатный священник, живущий в домике у своей бывшей прихожанки, богобоязненной, но и бесстрашной женщины, которая приютила человека, одержимого, как и наша Наталья, «бредом правдоискательства».

А сюрприз состоял в том, что у них гостила Надежда Яковлевна Мандельштам, приехавшая из Москвы. Не знаю, чему я так удивился: она ведь раньше жила в Пскове, где, кстати, я с ней и познакомился прежде. Наверное, поразил меня контраст между этой резкой, острой на язык женщиной, сидящей в красном углу комнаты, и тихими намоленными образа́ми, на фоне которых она дымила беломориной. Это уж отец Сергий выказал ей высшую степень почтения, позволив курить перед божницей. С ней мы, понятное дело, заговорили о литературе.

Отец Сергий (Наталья его называла попросту Сергей Алексеевич) располагал к себе моментально: простой, действительно чистый, веселый, открытый – никакой жреческой важности или таинственности… Вот он наставляет меня, неофита, какие молитвы нужно учить для начала. А в то же время и церковные обычаи покритикует беззлобно и по делу – например, утомительное многочасовое стояние в храме. Иностранцы, мол, нас упрекают: «Русские ногами молятся». Высказывает даже совсем спорные мысли: о поэзии, например. Пушкину, мол, и не нужно быть святым или даже благочестивым. Если для вдохновения необходимы ему увлеченья, азарт игры, то пусть увлекается. А мы, священники, уж за него помолимся…

Пошутил, рассказал даже анекдот про святого Петра. Вот этого-то евангельского персонажа он больше всего и напоминал мне – того, кто первым сказал:

– Ты есть Христос, Сын Бога живаго.

И – обликом. И – порывистостью темперамента. Конечно, он был реформатор, ратовал за литургическое творчество, уверял, что теперешний богослужебный канон был вовсе не всегда и существует в таком застывшем виде лишь по инерции, хотел бы позволить в церкви музыку, а не только хоровое пение. Даже сыграл на старенькой фисгармонии, показал, как бы это звучало. Звучало бы здорово.

Какому начальству это могло понравиться? Да и не только начальству. Позднее я наслушался о нем всякого – главным образом от лютых консерваторов.

Но самой необычной идеей о. Сергия была «Церковь людей доброй воли», к которой, по его мнению, принадлежали те, кто даже и не подозревал, что они христиане, творя добро и следуя справедливости. К таким он относил в первую очередь академика Сахарова, почитая его как, быть может, святого и мученика.

Горбаневской он говорил прямо (имея в виду и других участников протеста на Красной площади):

– Вы и сами, возможно, не догадываетесь, какого масштаба поступок вы совершили. Ведь помимо всех очевидных значений, ради которых вы так смело выступили, вы еще сделали необязательными другие, новые жертвы. Выйди еще с вами сто, двести человек, они бы только прибавили себе страданий. А так – протест всё равно выражен, слово сказано!

Однажды на Петроградской стороне в погожий майский день встретились два поэта. Один из них вспомнил, что в этот день родилась их московская сверстница и поэтесса. Другой привел подходящие для нее строчки из Жуковского: «По-еллински филомела, а по-русски соловей». Они чокнулись за ее здоровье, пошли на почту и отправили телеграмму: «ПОЙ ФИЛОМЕЛА ПЕВЧЕЕ ДЕЛО НЕ ПРОМЕНЯЕМ ПЬЕМ ВСПОМИНАЕМ БОБЫШЕВ НАЙМАН».

Тогда она была еще жива. А теперь уже не споет нам филомела.

Концерт для оркестра

Послушай, Барток, что ты сочинил?

Как будто ржавую кастрюлю починил,

как будто выстукал на ней: тирим-тарам,

как будто горы заходили по горам,

как будто реки закрутились колесом,

как будто руки удлинились камышом,

и камышиночка: тири-тири-ли-ли,

и острыми носами корабли

царапают по белым пристаням,

царапают: царап-царам-тарам…

И позапрошлогодний музыкант,

тарифной сеткой уважаемый талант,

сидит и морщится: Тири-тири-терпи,

но сколько ржавую кастрюлю ни скреби,

получится одно: тара-тара,

одна мура, не настоящая игра.

Послушай, Барток, что ж ты сочинил!

Как будто вылил им за шиворот чернил,

как будто будто рам-барам-бамбам

их ржавою кастрюлей по зубам.

Еще играет приневоленный оркестр,

а публика повскакивала с мест

и в раздевалку, в раздевалку, в раздевал,

и на ходу она шипит: Каков нахал!

А ты им вслед поешь: Тири-ли-ли,

Господь вам просветленье ниспошли.

Вера Лашкова

Последний привет

Последний привет от Наташи я получила уже после ее кончины. Мне передали конверт, на котором Наташиной рукой было написано: «Вере». В конверте была псковская газета, посвященная трагической гибели отца Павла Адельгейма – его убили 5 августа прошлого года, и Наташа оказалась во Пскове в дни поминовения о. Павла.

Такой знакомый Наташин почерк, я его помню и узнала бы из многих-многих. Помню с той весны 1968 года, когда получила из Наташиных рук школьную тетрадь, в которой был текст 2-го номера «Хроники текущих событий», написанный ее рукой, и я перепечатала его на машинке; потом, кажется, был и третий рукописный, хотя могу и ошибиться. Наташа была постарше меня, но подружились мы сразу, с первой встречи, и я очень полюбила ее стихи. Они во мне так и жили, их не надо было заучивать, они сразу ложились в память.

Наташа жила с мамой и маленьким сыном Ясиком в коммунальной квартире на Новопесчаной, я бывала у нее, и она приходила ко мне на «Кропоткинскую», тоже в коммунальную квартиру; помню, однажды она пришла такая радостная, потому что купила польскую пластинку – пели аранжированную классику, только не словами, а звуками «та-та-та» и быстрее. Наташе это очень нравилось, она ставила пластинку по несколько раз. Она тогда «болела» Польшей, уже знала язык, читала и переводила, очень любила польское кино.

Мы много гуляли по Москве, и Наташино умение ориентироваться в иногда совсем незнакомых местах меня поражало – у нее было точное знание, как надо пройти туда, куда было надо, и при этом она шла, казалось бы, наобум, но совершенно уверенно – и всегда выходила правильно.

Когда в мае 1968-го родился второй Наташин сын – Оська, она попросила меня стать его крестной. Тогда это было совсем не просто – окрестить ребенка в церкви, – потому что родителям надо было показывать свои паспорта, их записывали в какую-то особую книгу, а потом уже следовало ожидать неприятностей на работе. И я попросила отца Димитрия Дудко покрестить Осю. Он назначил приехать к нему – в домик недалеко от храма, где он служил: там жила его прихожанка и верная помощница. Ехали мы на такси, потому что путь был неблизкий – от Новопесчаной на Преображенку, и крошечный Оська спал у меня на руках, сладко посапывая. И во время самого крещения он вел себя кротко, но когда мы возвращались обратно, он (уже одетый в крестильную рубашечку и вновь запеленутый) вдруг заголосил так, что можно было оглохнуть. Бедный Оська – у него была причина так кричать: оказалось, что кто-то из нас, пеленая его, заколол пеленку булавкой, а она открылась и колола ему тельце.

В двадцатых числах августа 1968 года я уехала в археологическую экспедицию в Молдавию, и через несколько дней, рано утром, Илюша Габай пришел в нашу палатку и сказал: «Танки вошли в Чехословакию». Почти сразу мы вернулись в Москву, всех демонстрантов на Красной площади арестовали, но Наташу отпустили и оставили на свободе под поручительство матери.

Очень нелегкими были ее отношения с Евгенией Семеновной, хотя они любили друг друга, но молнии так и блистали… Они жили в одной комнате, росли два сына, Наташа была очень нежной и заботливой матерью.

А тучи над нею сгущались. Ее арестовали под Новый год и содержали под следствием в Бутырской тюрьме. Евгения Семеновна осталась одна с двумя малышами, и Наташины друзья старались, как могли, помогать ей в нелегком быту. Но власти предупредили, что лишат ее опекунства, если она не перестанет пускать нас к себе. И мы придумали. Шли в магазин, накупали всего необходимого и приносили к дверям квартиры; потом звонили в звонок и успевали быстро сбежать (молодые ведь были) по лестнице вниз и слышали, как открывалась дверь, и Евгения Семеновна, причитая и даже негодуя, уносила сумки. Конечно, она знала, кто их приносил, и вскоре смирилась с таким «партизанством».

Но надо было носить в тюрьму передачи, это позволяли делать один раз в месяц и всего пять килограммов строго перечисленных в списке продуктов. Это для Евгении Семеновны было уже трудно, и, по счастью, когда я принесла Наташе первую ее тюремную передачу (в Бутырки) и назвалась ее сестрой, тюремное начальство предпочло это «признать». И уже потом мне удавалось носить передачи, а в Наташином тюремном формуляре было записано, что я ее сестра. Я этим очень гордилась и даже надеялась, что когда-нибудь мне разрешат с ней свидание. Но вот этого уже власти «не позволили», на свидание после приговора приходила Евгения Семеновна, кажется, с обоими мальчиками, и в Казанскую психбольницу меня тоже не пустили, я только слышала Наташин голос из-за двери.

Наташин почерк.

Ее адвокатом была Софья Васильевна Каллистратова, добрая и мудрая, совершенно родной человек и к Наташе относилась как к дочери. Ее консультация была на Арбате, рядом с родильным домом им. Грауэрмана, и очень часто я к ней заходила – поговорить и что-то обсудить. Однажды она открыла папку, лежащую на столе, и я увидела написанные Наташиной рукой листочки. Это были стихи – три стихотворения, написанные в тюрьме, и там мое любимое, «Воспоминание о Пярвалке»:

На черном блюдечке залива

едва мерцает маячок…

Оно такое щемяще-трогательное и такое Наташино.

Ее осудили и приговорили к принудительному лечению в закрытой психиатрической больнице, при этом срок не назначался. Наташа оказалась в Казани и оттуда писала мне письма – как «сестре». Они бесценны, но их отобрали у меня на обыске, о чем я до сих пор горюю.

Наташу выпустили в 1972 году. Она была совершенно измучена и подавлена, несмотря на радость освобождения; давление и гнет на нее со стороны властей не прекращались, и ужас пребывания в психушке не оставлял Наташу. Я думаю, что невозможно представить себе того, чему она подвергалась в Казани, и, несомненно, это было пострашнее и тюремного, и лагерного заключения.

Наташа вынуждена была эмигрировать, чему власти – слава Богу – не препятствовали. Евгения Семеновна отказалась ехать, и Наташа с двумя сыновьями уехала. Помню прощальный вечер, уже в новой, отдельной квартире на «Войковской». Эти вечера были всегда шумными и хмельными – да и как иначе? Мы все знали, что прощаемся навсегда. Помню, что кто-то принес ящик сухого вина, красного грузинского; но когда стали открывать бутылку, оттуда залпом выстреливало что-то кислое-кислое, и так бутылка за бутылкой – весь ящик. Никто не смеялся, было очень горько.

Мне посчастливилось видеть Наташу в Париже, первый раз – в 88-м году, они жили тогда на улице Гей-Люссака, рядом с Люксембургским садом. У нее была работа в редакции «Русской мысли», она стала совершенной парижанкой – в смысле знания Парижа, и ходить-бродить и ездить с ней по городу было так здорово. Наташа никогда не ездила в метро, а только на автобусах, и особенно любила автобусы с задней площадкой, где можно было стоять и рассматривать всё вокруг; они ходили очень быстро и, кажется, даже по расписанию.

Мальчики выросли. Ясик стал художником, Оська, младший, учился, как он говорил, «на гениального режиссера», и Наташа была, по-моему, абсолютно счастлива. Это она умела – любить жизнь и принимать ее такой, какая она есть, а опыт страданий научил ее быть терпимой к людям: она действительно умела никого не осуждать – и это такая драгоценная и редчайшая добродетель.

В Париже Наташа прожила вторую половину жизни и очень любила этот город, называя его «городом П.». Она писала стихи, много переводила и часто ездила в свою любимую Польшу. Рано утром, проснувшись, она сразу шла в ближайшее кафе и выпивала там чашечку крепчайшего «двойного» кофе, обязательно с сигаретой – тогда в кафе можно было курить.

Еще у нее было любимое занятие – играть во флиппер. Эта игра напоминала наш настольный хоккей или футбол, где надо было двигать фигурки игроков на доске. Флипперы стояли почти в каждом кафе, и Наташа была таким азартным игроком, что я дивилась; она могла играть сколько угодно и сердилась, если я звала ее. Она говорила: «Отойди и не смотри мне под руку»…

Уходя в кафе, Наташа включала автоответчик на телефоне, и он исправно ее голосом сообщал всем звонившим: «Ушла в кафе, скоро буду». А вернувшись, забывала его отключить, и иногда он полдня без устали повторял одно и то же.

В Париже у Наташи никогда не было собственного дома, не было устоявшегося быта, но гостей Наташа очень любила угощать, вернее – кормить. Всегда в холодильнике стояла огромная кастрюля с грибным супом или щами и обязательно котелок с гречневой кашей, хотя гречку приходилось покупать в русских магазинах, что было совсем не дешево.

Однажды мы задумали насолить капусты, чтобы всегда можно было наварить щей. Я долго не могла найти «правильную» капусту, потому что в магазинах, да и на рынках продавали твердые, сухие и зеленые кочаны, которые совсем не давали сока. Наконец у одного араба я увидела два больших кочана хорошей капусты и купила их. Но как правильно солить капусту, я точно не знала, думала, что Наташа умеет; оказалось, что она никогда капусту не солила, но быстро нашла замечательную и подробнейшую инструкцию в Интернете, и капуста получилась на славу и потом пользовалась большим спросом.

Наташа легко перебиралась из одной квартиры в другую, легко обживалась на новом месте, привыкала к новому кафе, вот только флипперы из них постепенно исчезали, и приходилось уже довольно далеко ездить, чтобы поиграть на где-то еще уцелевшем.

Семья с годами увеличивалась: у старшего сына Ясика – два сына, у младшего Оськи – три дочери, и Наташа была замечательной бабушкой для своих внуков, нежно любила и заботилась о них и даже гордилась ими. Всем бы такую бабушку – скажу я. И ДРУГА.

Воспоминание о Пярвалке

На черном блюдечке залива

едва мерцает маячок,

и сплю на берегу залива

я, одинокий пешеход.

Еще заря не озарила

моих оледенелых щек,

еще судьба не прозвонила…

Ореховою шелухой

еще похрустывает гравий,

еще мне воля и покой

прощальных маршей не сыграли,

и волны сонно льнут к песку,

как я щекою к рюкзаку

на смутном берегу залива.

Наташа Доброхотова

«Созвала акула рыбок…»

Я и рассказывала уже, и писала, что чуть не всем обязана Наташе Горбаневской. И не я одна могу так сказать. Наташа неслась по жизни от одной сферы к другой, создавая вокруг себя турбуленции, соединяя людей, которые иначе просто не могли встретиться, причем «в режиме наибольшего благоприятствования» – потому что рядом с ней. Когда выяснилось, что Наташа бывает у Ахматовой, мы прямо обалдели: вот, свой человек, сидит запросто – и только что от Анны Андреевны. В то время, в 1962 году, вышла у нас великая индийская книга «Панчатантра», и я рисовала к ней картинки, ни на что не рассчитывая, конечно, но очень красивые (они все потом потерялись). Наташа взяла папку, сказала: «Анна Андреевна сейчас живет… (не помню в какой семье), а Ника Глен работает в восточной редакции “Художественной литературы”» – и унесла.

И произошло чудо. Так мне потом и сказали знакомые книжники: это чудо, такого не бывает, больше не рассчитывай. Издательство затеяло какой-то эксклюзивный проект, искало неизвестного художника, желательно непрофессионала – а тут вот она я. Задумали они книжечку малого формата, богато иллюстрированную, отлично изданную. Корейский автор XVI века Лим Чже, повесть «Мышь под судом», изящная социальная сатира. Может быть, они хотели серию, но это издание так и осталось единственным. Книжку я сделала, на радостях бросила свою химию – работу в НИИ, а дальше пустилась в рискованное свободное плавание. Наташа помогала мне найти работу, и не раз. Например, в энциклопедии для младшего возраста – «Малышовке» – познакомила через третьи руки с худредактором Светланой Мартемьяновой, потом они с Галей Корниловой впихнули меня в «Пионер», это уже была тихая пристань, надолго. Всего и не вспомнишь. И не помню, чтобы я ей когда-нибудь сделала что-то хорошее – вот разве паковаться помогла при переезде на новую квартиру, и в этой квартире пол вымыла, вместе с Верой Лашковой.

Это, может быть, и не надо? Вам не надо рассказывать, какая она была смешная и временами нелепая, и над ней смеялись – за глаза. Например, как она дала пощечину Евтушенке – подпрыгнула или просто на цыпочки встала? Особенно же из-за ее влюбчивости. Один эпизод, даже и не смешной, расскажу.

Это всё те же 1962–1963 годы. Вернулся Алик [Гинзбург], у него в Лаврушинском постоянно клубился народ, мы тоже как-то попали, всё было рядом, мы жили у «Библиотеки Ленина». И с Аликом у Наташи возник бурный стремительный роман. Заходим мы к Алику с кем-то, он просит «не говорить Горбаневской, что я в Москве». В тот же день я встречаюсь с Наташей на углу улицы Фрунзе, она, наверно, с работы, какое-то было дело у нас, – и идем к метро, и она рассказывает, как она счастлива, какая у них любовь – а я-то знаю, что Алик уже вкручивает – и вдруг: а, вон идет Юра Галансков – и машет ему, и бежит навстречу. А Галансков идет от Алика, и мне бы побежать быстрее, схватить его за руку, предупредить, но я стесняюсь, мы почти не знакомы. Ну и вот, позвонила она вечером совсем убитым голосом, что всё кончено…

Не знаю, они же, наверно, потом помирились? А тогда через пару дней Наташа послала в Лаврушинский двух ребят, совсем молодые были у нас приятели, назывались «ковбои» – требовать обратно свои стихи, подборку. Правда, очень переживала.

…Зимой 1969 года Галя Корнилова, лучшая Наташина подруга, и я по командировке журнала «Пионер» отправились в Вильнюс. Кажется, надвигался какой-то ленинский юбилей. Так журнал, измученный календарными датами, придумал поместить школьные сочинения из разных республик, и нам достался Вильнюс, потому что Гале туда нужно было по семейным делам Натальи Трауберг. Кажется, я с ней тогда не была знакома, а потом мы очень дружили. Заодно Горбаневская поручила нам передать конфиденциально письма ее конспиративным друзьям, они там где-то полулегально снимали комнату.

Здесь у меня какая-то путаница. Кажется, мы не сразу вселились в гостиницу, а заехали сначала к Вергилиюсу Чепайтису, мужу Трауберг, они тогда расставались, с этим и была связана Галина поездка, она с Вергилиюсом тоже дружила. А путаница, потому что я не помню, почему мы искали конспиративную квартиру с чемоданом. Адрес был на конверте, Чепайтис нам сказал, где эта улица, мы и решили, видимо, сначала покончить с поручением. Вильнюс – город маленький. Но старинный! Был уже вечер. Эту крошечную улицу мы прошли из конца в конец раз пять, встретили за это время человек шесть, не больше, и каждого спросили, где этот дом. Улица оказалась односторонняя, на каком-то обрыве, а дом нашелся во дворе, уже в полной темноте мы методом тыка обнаружили вход, похожий на дощатую пристройку, высчитали, какой этаж может быть примерно третьим, а номер на двери, к счастью, оказался выпуклым. Так что нам открыл немного испуганный молодой человек – он, наверно, давно прислушивался, кто там шепчется и топчется на лестнице – и спросил, не видел ли нас кто-нибудь на улице.

Дальше мы очень славно прожили несколько дней, ходили в гости, приглашали к себе местную литературную элиту. Да, один вопрос возник: у нас в это время был скандал с Солженицыным, и наши литераторы подписывали письмо. Галя спросила эту самую элиту. «Это ваши русские дела», – надменно ответили нам. Настроения, с которыми потом выставили «балтийскую цепь», вполне были сформированы.

По своим пионерским делам мы посетили школу одаренных детей, для которой педагоги летом ездили по деревням и поселкам, собирали ребят в классы балета, музыки, живописи. Нам страшно понравился директор школы. Он подарил нам по значку – большая редкость, только для особо почетных посетителей. Галя свой приколола к пальто, я – к жакету или кофте. На другой день я ушла в другой кофте. Мы прошлялись весь день, возвращаемся, Галя останавливается в дверях: «У нас был обыск». Я бы не заметила. Но значок с моей одежки пропал. Какой-то коллекционер поживился.

Обратно мы летели на самолете, с нами был Том, сын Трауберг. Сколько ему было? Семь-восемь? А я ужасно боялась летать. Мы приземлились, Галя сказала весело: видишь, и ни разу не упали!

В аэропорту нас встретила Трауберг и сказала, что Горбаневскую взяли…

…Стихи она читала постоянно, в самых разных местах, даже полуофициально. Кажется, в кафе «Молодежное», или еще была похожая площадка. Там она первый раз прочла «Как андерсовской армии солдат…». Кто-то спросил: о чем это? Она сказала: да вот, не печатают меня… Позже, когда она уже вернулась из психушки, до отъезда, мы сами ей устраивали чтения – у Люды Кузнецовой (в Булгаковском доме), у подруги-художницы Гали Лавровской в мастерской.

Много еще можно рассказать – о театрах, например: когда она находила жемчужное зерно, старалась со всеми поделиться. То студенческий театр с «Голым королем», то польский театр с постановкой средневековой мистерии. «Трехгрошовая опера», премьера, после которой толпа зрителей, расходясь, плясала и вдоль Тверской, и по бульвару. Или таскала меня в библиотеку Архитектурного, смотреть журналы про американский авангард. Про книги что и говорить – впрочем, не одна она вбрасывала что-нибудь в этот водоворот.

Печататься ей очень хотелось, пыталась проникнуть хоть в детские издательства. Стишки такие вы знаете? —

Созвала акула рыбок,

Червяков, медуз и губок.

– Слух мой очень-очень гибок,

Голос очень-очень гулок.

Я сегодня буду петь,

приходите посмотреть!

Ну и что же? И пришли.

Посмотрели и ушли.

Посмотреть-то посмотрели,

А послушать не смогли:

Из большой акульей пасти

Выплывали вместо песни

Пузыри да пескари…

* * *

Как андерсовской армии солдат,

как андерсеновский солдатик,

я не при деле. Я стихослагатель,

печально не умеющий солгать.

О, в битву я не ради орденов,

не ординарцем и не командиром —

разведчиком в болоте комарином,

что на трясучей тропке одинок.

О – рядовым! (Атака догорает.

Раскинувши ладони по траве —

а на щеке спокойный муравей

последнюю кровинку догоняет.)

Но преданы мы. Бой идет без нас.

Погоны Андерса, как пряжки танцовщицы,

как туфельки и прочие вещицы,

и этим заменен боезапас.

Песок пустыни пляшет на зубах,

и плачет в типографии наборщик,

и долго веселится барахольщик

и белых смертных поставщик рубах.

О родина!..

Но во́роны следят,

чтоб мне не вырваться на поле боя,

чтоб мне остаться травкой полевою

под уходящими подошвами солдат.