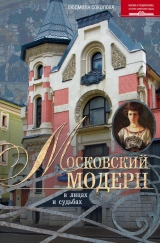

Текст книги "Московский модерн в лицах и судьбах"

Автор книги: Людмила Соколова

Жанры:

Архитектура

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

В принципе об этом доме я решила написать не потому, что это один из ярких образчиков гения Кекушева, – хотя это так и есть! – а как о ярком примере варварского отношения к нашему культурному наследию.

Называется он «Доходный дом купца Быкова» и находится на углу 2-й Брестской и улицы Фучика (бывший Новый Васильевский переулок).

Доходный дом В.Е. Быкова

Когда мы в 2008 году снимали его для документального фильма «Русский модерн»[7]7

Кинокомпания «Россфильм». Режиссер Я. Назаров, сценарий Л. Соколовой.

[Закрыть] он еще вызывал уважение обветшалой красотой, сохранив намеки на былое величие. Окна! Да, это первая характерная деталь стиля Кекушева: уникальные рамы из дерева, в которые вставлены специально отлитые выпуклые стекла! Такая красота! Равных им не было в Москве.

Мария Владимировна Нащокина на фоне памятника архитектуры в фильме сказала: «…хотелось бы начать с печальной судьбы этого здания – доходного дома Быкова, построенного по проекту мастера в 1910–1912 годах по 2-й Брестской улице, № 19/18 и находящегося сейчас в плачевном состоянии.

Кадр из документального фильма «Русский модерн»

Несмотря на это, еще можно увидеть характерные для творчества Кекушева детали: пластичная прорисовка криволинейных эркеров, оконные переплеты, придающие фасаду волнообразность. Чудом сохранились выпуклые стекла в оконных рамах первого этажа, маска льва – своеобразная подпись Кекушева в замковом камне проездной арки, декорированные водосточные трубы. Этот безусловный памятник архитектуры, к сожалению, был заявлен на постановку под охрану только в апреле 2007 года. Экспертная же комиссия по этому вопросу не проведена до сих пор. Пока дом не имеет никакого статуса. Мы знаем немало примеров, когда вместо реставрации уникальные особняки сносились, а на их месте мгновенно вырастали помпезные новоделы».

Все-таки надо сказать вначале о самом доме, каким он был после окончания строительства, а потом вернемся к его трагической судьбе.

Купец 2-й гильдии Василий Егорович Быков, занимавшийся печными и строительными работами, которому принадлежал большой участок в центре Москвы, решил застроить его доходными домами и пригласил для этого Льва Кекушева. Сразу скажу, что о самом владельце узнать удалось очень мало: что был членом совета Преображенского богаделенного дома, то есть старообрядской общины, и погребен на Преображенском кладбище.

Архитектор возвел в 1909 году «многофункциональный комплекс»: на первом этаже располагались офисы и магазины, на трех других этажах были большие четырех– и пятикомнатные квартиры.

При его сооружении были применены самые передовые для своего времени строительные технологии: в частности, железобетонные перекрытия. Дом был оснащен канализацией, горячей водой, паровым отоплением. Служебные помещения и комнаты для прислуги выходили окнами во двор и имели «черную» лестницу.

Раньше закрытая наглухо металлическими воротами арка была сквозной.

«Чтобы колеса случайно не задевали стену и не разрушали каменное основание, кладку укрыли металлическим листом. Это подлинный металл начала XX века, он прекрасно сохранился, и можно даже видеть заклепки, которыми этот металлический лист крепили к стене.

Там сохранилась подлинная оконная «столярка» – дорогая и очень красивого рисунка. Там сохранились подлинные межкомнатные двери, богатые, прекрасно оформленные лестницы с коваными ограждениями, великолепный лепной потолок, лепные розетки на потолках в жилых комнатах, местами сохранился паркет». Цитирую слова одного из самых активных защитников памятника Натальи Самовер.

Да, да, дом Быкова, который пережил и Октябрьский переворот, и Великую Отечественную, на который не поднялась рука «ярых преобразователей» лица столицы в 1930 – 1950-х годах, стал нуждаться в защите от новых владельцев. И этапы этой защиты напоминают просто какой-то детектив. Слава богу, без физических жертв.

Обладателем 2026,1 квадратного метра в особняке, построенном гением отечественной архитектуры, в конце 1990-х годов стал Институт автоматизации проектирования Российской академии наук. Но новые владельцы не спешили там что-то «автоматизировать и проектировать»: жильцов всех выселили, а дом какое-то время стоял пустой. И ветшал. Вдруг в 2005 году вокруг него начала происходить какая-то работа. Общественность – прежде всего участники проекта «Москва, которой нет», – заинтересовалась и забеспокоилась. Как выяснилось, не зря.

И оказалось – путем сложного сбора разведданных, – что ИАП РАН заключил инвестиционный контракт с фирмой «Финансист», которая планировала снести все постройки, в том числе и дом Быкова, и выстроить на этом месте очередной «шедевр» новодела: 8-этажное офисное здание площадью 25 тысяч квадратных метров с подземной автостоянкой.

Тут уж активисты забили во все колокола! Они добились, что 4 сентября 2009 года правительство Москвы выпустило распоряжение № 2330-РП: «…в связи с тем, что здание по адресу: 2-я Брестская ул., д. 19/18, стр. 1 является выявленным объектом культурного наследия…» любые строительные работы запретить.

Ну, казалось бы, пора праздновать победу! Да не тут-то было. Потому что инвесторы и не думали отступать и выселять из здания обосновавшихся там гастарбайтеров.

Кадр из документального фильма «Русский модерн»

Пока противостояние продолжалось… 16 сентября 2009 средь бела дня в доме Быкова – так «удачно» для инвестора! – вспыхнул сильный пожар.

Экипажи двадцати пожарных машин героически тушили задние в самом центре города. Потушили. В результате пожара дом полностью лишился крыши, выгорели и частично обрушились перекрытия четвертого этажа, здание было обильно пролито водой и пеной, однако исследовавшие его активисты «Архнадзора» обнаружили, что фасады практически не пострадали, даже осталась цела облицовка глазурованным кирпичом, сохранились фигурные водосточные трубы, лепная маска льва – «подпись» Мастера над аркой, частично сохранились старинные дутые стекла в окнах первого этажа и не тронутые переделками внутренние интерьеры дома: «планировка квартир, потолочная лепнина, паркет, филенчатые межкомнатные двери, кованые лестничные ограждения изящного рисунка и изумительной красоты оконные рамы, изготовленные из практически вечной, негниющей лиственницы».

Дальше события развивались по нарастающей: 22 декабря 2009 года Межведомственная комиссия правительства Москвы под председательством В.И. Ресина приняла решение пойти навстречу просьбе инвестора и рекомендовать снять с дома Быкова охранный статус. Ну и должно все было произойти дальше по известному сценарию: дом Быкова снесли бы быстренько, и любоваться творением Кекушева мы смогли бы лишь на сайте: «Москва, которой нет».

Далее процитирую: «Через пару лет не до конца выгоревший дом обрел новых хозяев. Первое, что они сделали, – уничтожили все сохранившееся от подлинного кекушевского декора: большую львиную маску, уникальные выпуклые линзовые стекла, оконные рамы. Вроде бы даже возбуждено уголовное дело. Но львиную маску из папки с делом на свет уже не вытащишь». (See more at: http: //morebo.ru /tema/segodnj а/item/1354613620577#sthash. UeHtlmAN.dpuf)

Правительство столицы под дружным напором общественности решило исправить ошибку, и 17 апреля 2012 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление правительства Москвы № 143-ПП, согласно которому дому Быкова наконец был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.

Победа! Победа?..

Газета «tmd.ru» № 052 от 12.04.2013: «Суд обязал пользователя здания (Институт автоматизации проектирования РАН) и собственника (РФ в лице Территориального управления Росимущества по городу Москве) не только провести работы по консервации поврежденного пожаром памятника, но и разработать проект реставрации и провести ее».

Но… памятник архитектуры и «объект культурного наследия регионального значения» дом Быкова по адресу 2-я Брестская улица, № 19/18, стр. 1 продолжает разрушаться…

От грустной истории практически утраченного памятника не просто архитектуры, а таланта Льва Кекушева мы перейдем к грустному итогу самой жизни Гения.

После 1910 года Лев Николаевич практически ничего не строил. Он еще делал проекты – проекты превосходные! – каких-то зданий, но время его любимого модерна безвозвратно ушло, вкусы изменились.

К примеру, его интересный проект для бывшего содержателя хора в ресторане «Золотой якорь» Ильи Арефьевича Скалкина – ресторан «Эльдорадо» в Петровском парке был осуществлен другим архитектором, Н.Д. Поликарповым, с большими отступлениями от замысла Мастера.

Вот что пишет об этом периоде жизни Мария Нащокина, чьи наиболее полные на сегодняшний момент исследования жизни и творчества Кекушева я рекомендую почитать тем, кого заинтересовали личность и творчество выдающегося архитектора: «Середина 1900-х годов что-то сломала в столь успешно складывавшейся карьере архитектора – об этом свидетельствует ощутимый отход его от активной творческой деятельности примерно с 1907 года и полное прекращение ее с 1912 года. Что произошло в его жизни в этот период? Архитектурная печать того времени хранит молчание. По прошествии ста пятидесяти лет со дня рождения и почти века после смерти личность Льва Кекушева по обыкновению почти утратила реальные человеческие черты, она ускользает от нас и из-за отсутствия подробных мемуаров современников и живых свидетельств его потомков… Что мы знаем о личной жизни выдающегося московского зодчего? К сожалению, очень немногое…»

Преображенская больница на улице Преображенский вал, № 19 (1912)Это двухэтажное краснокирпичное здание было построено для старообрядческой общины федосеевцев поморского согласия. Оно считается последней интересной работой Кекушева. Скорее всего, привлек архитектора к делу его давний заказчик, а возможно, и друг, активный член этой общины, Василий Дмитриевич Носов. Среди жертвователей на строительство и содержание больницы были Гучковы, Морозовы, Рябушинские, Хлудовы…

До сих пор здание не потеряло своей величественной выразительности. Для того времени это было передовое и образцовое медицинское учреждение: просторные коридоры и палаты, высокие потолки, большие окна, кафельный пол, позволяющий соблюдать все санитарно-гигиенические требования…

Преображенская больница

Больница, как и все здания, спроектированные Кекушевым, была прекрасно вписана в городскую среду. В этом месте улица делала небольшой изгиб, и со стороны Никольского монастыря и Измайлова открывался прекрасный вид на главный фасад больницы, имевший выразительную рельефную структуру.

Сегодня здесь находится детский противотуберкулезный диспансер.

Именно в этой больнице – по главной версии исследователей жизни и творчества Кекушева – в полном забвении со стороны родных и недавних восторженных почитателей его гения, в нищете и безумии скончался Великий Архитектор московского модерна Лев Николаевич Кекушев.

Глава 2

Федор Шехтель: бездомный академик

Если Льва Кекушева принято считать родоначальником московского модерна, то Федора (Франца-Альберта) Осиповича Шехтеля (26.07. (07.08) 1859–07.07.1926) – равновеликим ему по таланту. Они жили и творили в одно время, построенными ими зданиями – памятниками их гениальности – украшена Москва, но до сих пор в ней не нашлось места для памятников самим гениям.

Ф.О. Шехтель

7 июля 1926 года в маленькой квартирке по улице Малая Дмитровка, № 25, в нищете и забвении умирал самый яркий и выдающийся представитель московского модерна, академик Санкт-Петербургской академии художеств, почетный член Общества британских архитекторов, архитектурных обществ Рима, Вены, Глазго, Мюнхена, Берлина, Парижа, архитектор Федор Осипович Шехтель. Ему было всего 67 лет.

О чем он думал между приступами боли (рак желудка) и просветлением сознания после морфийного дурмана? О людях, которых любил и которые ценили и любили его? О домах и храмах, которые построил? О родине, которую не покинул, когда была возможность, и которая предательски покинула его? О близких, которые при том огромном богатстве, что он заработал своим талантом и титаническим трудом, остались без средств к существованию?..

Франц-Альберт – такое имя дали ему при рождении – происходил из состоятельной семьи обрусевших немцев, переехавших в Россию из Баварии в XVIII веке и осевших в Саратове. Шехтели торговали вином, золотыми и серебряными изделиями, табаком, разным мануфактурным товаром. Торговля шла успешно, и вскоре Шехтелям уже принадлежало несколько магазинов, доходных домов, гостиница, ткацкая фабрика и крахмальный завод. После смерти деда будущего архитектора, Осипа Осиповича, его дело продолжили пятеро сыновей – Франц, Антон, Иван, Алоиз и Осип, состоявших по завещанию «в нераздельном капитале».

Старший из сыновей Осипа Шехтеля, купец 1-й гильдии Франц Осипович Шехтель, не имел склонности к семейному бизнесу, ему ближе была сфера духовная. Он был в творческо-интеллигентских кругах Саратова личностью известной и уважаемой. В 1840 году он основал первый в городе литературно-музыкальный кружок – Немецкий танцевальный клуб; в 1858 году стал учредителем Коммерческого клуба. А еще построил летний деревянный театр с партером и ложами в своем загородном саду «Тиволи». Именно из него и на том же месте впоследствии «вырос» Саратовский академический театр драмы имени И.А. Слонова (с 1918 по 2003 год – имени Карла Маркса), сцена которого видела многих талантливых артистов, в том числе и Олега Ивановича Янковского.

Младшего из братьев решено было послать на учебу в столицу, и Осип (Иосиф) Осипович Шехтель в 1857 году окончил Санкт-Петербургский технологический институт. Еще будучи студентом, он женился на девушке из петербургской купеческой семьи Дарье Карловне (Розалии-Доротее) Гетлиб. 26 июля (7 августа) 1859 года у них родился сын – будущая гордость российской архитектуры. Там же, в Санкт-Петербурге, родились и старший брат Франца-Альберта Осип (1858), и сестры: Александра (1860), Юлия (1862) и Мария (1863).

Франц Осипович, на плечи которого легли все проблемы семейного бизнеса (троих братьев – Антона, Ивана и Алоиза – уже не было в живых) и хлопоты с любимым детищем – театром, серьезно заболел. Поэтому семье младшего из братьев Шехтелей пришлось в феврале 1866 года вернуться в Саратов.

Дядя будущего архитектора приложил титанические усилия, чтобы добиться аренды на пять лет построенного местной властью городского театра. Ну конечно же поспособствовал тестю и гласный городской думы и потомственный почетный гражданин Т.Е. Жегин – человек просвещенный, пользовавшийся в городе заслуженным авторитетом и женатый на дочери Франца Осиповича Екатерине. Надо сказать, что братья умело руководили театром, спектакли которого имели успех у публики, положительно оценивались критиками, а декорации и костюмы отличались «вкусом и возможною роскошью».

Но надо было такому случиться: в феврале 1867 года отец Франца-Альберта сильно простудился в театре и через месяц мучений в горячке скончался. Не успела семья оплакать потерю, как всего через два месяца не стало и Франца Осиповича. Дарья Карловна осталась с шестью детьми на руках и огромными долгами, на погашение которых ушло все имущество Шехтелей. И бедной женщине пришлось принять непростое решение: отдать двухлетнего Виктора-Иоанна, который родился уже после смерти отца, в семью проживавшего в столице статского советника Ф.К. Дейча, фамилию которого он впоследствии принял. Старшего сына Осипа она определила «на казенный кошт» в Мариинскую земледельческую школу в Николаевском городке, а старшую дочь отдала в семью дальних родственников. На руках у нее остались трое детей, которых надо было кормить, одевать-обувать… Учили детей дома приходящие учителя.

В судьбе несчастной вдовы и сирот принимал самое активное участие Тимофей Ефимович Жегин (1824–1873), женатый на дочери дяди. Именно он в 1871 году помог Дарье Карловне с детьми переехать в Москву, где она стала работать экономкой в доме Павла Михайловича Третьякова. Характер у Дарьи Карловны был непростой, неуживчивый, и место это она получила только благодаря протекции Жегиных. Но надо быть объективными: в доме Третьяковых она прижилась и обязанности свои выполняла отлично.

Так что за свою протеже Жегиным не пришлось краснеть перед друзьями. Люди, знавшие Тимофея Жегина, говорили о нем как о человеке с «золотым сердцем»: после смерти тестя он взял на воспитание и детей брата тестя, Алоиза. Он не делал различий между собственными детьми и племянниками.

А вот Франц-Альберт остался в Саратове, где при поддержке Жегина учился в мужской гимназии, затем в приготовительном училище местной Тираспольской римско-католической епархиальной семинарии, которую закончил в 1875 году. За два года до этого его благодетель Тимофей Ефимович скоропостижно – просто рок какой-то над семьей Шехтелей и их родными! – скончался от воспаления легких в возрасте 49 лет.

Летом 1875 года шестнадцатилетний Франц-Альберт вместе с вдовой Жегина и их детьми переезжает в Москву. Он живет в доме Павла Михайловича Третьякова, у которого работает экономкой его мать. И тот устраивает Шехтеля в мастерскую своего зятя, известного московского архитектора Александра Степановича Каминского (1829–1897). Этот талантливый человек сыграл большую роль в становлении Шехтеля как личности, так и в профессиональном плане.

Вместе с Каминским Шехтель в 1875 году участвовал в проектировании здания «Императорского Российского исторического музея имени императора Александра III», создал конкурсный проект его фасада в русском стиле. Правда, для строительства был выбран другой проект – архитектора В.О. Шервуда и инженера А.А. Семенова.

Каминский разглядел талант будущего великого архитектора и постоянно привлекал его к работе – это была хорошая школа, где Франц-Альберт постигал азы профессии. Именно Каминский и подтолкнул юношу к решению серьезно учиться, и в 1875 году Шехтель поступает на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества на курс известного архитектора Д.Н. Чичагова. Позднее Шехтель вспоминал: «Профессии не выбирал – было решено давно: конечно же архитектурное отделение Училища живописи, ваяния и зодчества».

Шехтель учился вместе с Исааком Левитаном и Николаем Чеховым, братом Антона Павловича. С Николаем – как его прозвали Кокошей – они станут лучшими друзьями, вплоть до самой смерти Николая Павловича в 1889 году.

Младший брат Чехова, Михаил, вспоминал: «Еще будучи совсем молоденьким учеником, посещавшим архитектурные классы, Шехтель часто приходил к нам в 1877 году, когда мы были особенно бедны. Стоило только нашей матери сказать, что у нее нет дров, как он и его товарищ Хемус уже приносили ей под мышками по паре здоровенных поленьев, украденных ими из чужого штабеля по пути».

Подружился Шехтель и с Антоном Чеховым.

Друзьями молодости он будет дорожить всю жизнь. Он любил Николая Чехова за его «детски-чистую» душу, помогал ему деньгами (он, безусловно, был самым богатым среди друзей, так как имел постоянный заработок), но проклинал Кокошу на чем свет стоит за легкомыслие и необязательность в выполнении заказов, которые по-дружески для него находил. «Рву на себе волосы и зубы с отчаяния: Николай сгинул и замел за собою всякий след…» – писал он Антону Павловичу, умоляя найти брата и заставить его работать. Когда же Николай умер, весть об этом заставила его «бессознательно заплакать», что не часто бывало.

В дружбе Шехтеля с Антоном Чеховым была бездна беззаботности, веселья, дурачества. Если заводились деньги, они ехали кутить в «Московский трактир», затем в «Эрмитаж», ужинали в «Яре» и «Стрельне», отправлялись к «циркисткам» в артистические номера Фальц-Фейна или на представление в кафешантан «Салон де варьете», который извозчики называли не иначе как «Соленый вертеп»…

Под влиянием Антона Чехова не только энергичный Шехтель, но и меланхоличный Левитан становились участниками бесконечных розыгрышей и трагикомических приключений. В этой компании Антона Чехова именовали Вельзевул, элегантного Шехтеля величали Сэр, Николай Чехов за вечную способность исчезать в ответственный момент получил прозвище Калиостро.

В течение всех лет их дружбы Шехтель очень тепло относился к Левитану. Их объединяло многое: полное невзгод детство, унизительная бедность в юности, стремление к красоте и изяществу во всем, неудержимость в творчестве. Когда Чехов и Левитан в 1892 году на три года рассорились из-за убитой чайки[8]8

Подробнее в рассказе о МХТ.

[Закрыть], Шехтель страдал, пытался соблюдать нейтралитет и очень обрадовался их примирению.

Вместе с братьями Чеховыми, Николаем и Антоном, Франц сотрудничал с журналом «Будильник», а в юмористическом журнале «Сверчок» даже был штатным художником. Своим «картинкам» он не придавал особого значения и подписывал их «Ф. Ш.» или «Финь-Шампань».

А вот книжная графика – дело серьезное, и на этой стезе Шехтель зарекомендовал себя как талантливый оформитель. Антону Павловичу очень нравилась сделанная им обложка к сборнику «Пестрые рассказы». Выполненные Шехтелем обложки к произведениям И.С. Тургенева и ряда других известных авторов, по мнению известного исследователя творчества Шехтеля, историка архитектуры, искусствоведа Евгении Ивановны Кириченко, имеют «не только историческое, но и самостоятельное художественное значение».

Шехтель работал вместе с Каминским более десяти лет – до 1887 года, пока наставник полностью не отошел от дел.

Многие его современники, да и некоторые исследователи тоже, считали, что молодой Шехтель в этот период своей жизни уж слишком «разбрасывался» талантом: и архитектура, и рисование, а также увлечение театром, которое было у него в крови. В 1882 году он стал работать у известного антрепренера Михаила Валентиновича Лентовского – человека яркого и талантливого, актера и режиссера, которого знал еще по Саратову, по летнему театру своего дяди. Для театра народных представлений «Скоморох» Лентовского Шехтель перестроил здание бывшего цирка Гинне на Воздвиженке, затем построил здание для его нового театра. А еще он делал декорации и рисовал эскизы костюмов героев спектаклей. В мае 1883 года в рамках коронационных торжеств Александра III Лентовским было поставлено аллегорическое шествие «Весна красна», для которого Шехтель придумал сказочных персонажей, их костюмы и бутафорию. Шествие имело большой успех, и Лентовский издал альбом «Весна красна» с эскизами оформления и костюмами Шехтеля. Его обложку тоже нарисовал Франц-Альберт.

Почему мы мало знаем об этой стороне его творчества, объясняет Н.А. Попов – театральный режиссер и племянник Шехтеля: «Ф.О. очень легко относился к своим театральным работам, ни с какой стороны не ценил своих эскизов и раздавал их по мастерским, не заботился об их сохранении. И большая часть исчезла бесследно… Шехтель работал полушутя между чертежным столом и бутылкой шампанского, работал, как добродушный гуляка, разбрасывая кругом б лески своей фантазии».

Большая часть театральных работ архитектора исчезла бесследно. У него самого сохранились только два альбома – «Люди-звери» и еще один – с набросками костюмов. Некоторые его работы находятся в частных коллекциях, есть они и в Государственном театральном музее имени А.А. Бахрушина. У Бахрушина в свое время оказался архив Лентовского, в котором было много афиш, рисунков и программ, сделанных Шехтелем.

Трудно представить, что такой огромный объем работы под силу одному человеку! А еще были друзья, о веселых похождениях с которыми ходило множество историй.

И вот итог: 1 сентября 1878 года Шехтеля отчислили из училища с формулировкой «за плохую посещаемость». Мы-то понимаем, что пропуски объяснялись тем, что ему пришлось много работать из-за того, что мать серьезно заболела, взвалить на свои плечи заботу о семье. Но руководство Московского училища живописи, ваяния и зодчества входить в положение талантливого студента не стало…

Имение С.П. Дервиза в Кирицах

Дружба с Третьяковыми вводит Шехтеля в круг самых богатых купеческих семей, фабрикантов и меценатов. Для них он построит свои лучшие здания в Москве и за ее пределами. А помощь Каминского и благожелательные отзывы бывших преподавателей – в первую очередь Д.Н. Чичагова и К.В. Терского – всегда помогали Шехтелю находить работу. Вернее, это работа находила его.

В начале 1880-х он строит городские особняки, дачи, загородные усадьбы в основном за пределами Москвы. Среди них следует выделить постройки в рязанских имениях братьев Дервиз – сыновей крупного железнодорожного магната Павла Григорьевича фон Дервиза, – в Сохе, Старожилове, Кирицах.

Кирицы – имение Сергея Павловича фон Дервиза – «сказочный замок», в котором счастливо, хотя и недолго, жила семья друга архитектора, а в 1940-х годах снимался фильм «Золушка».

Конюшня в имении Старожилово

И комплекс зданий в Старожилове – целый минигородок с конюшнями, особняком, конторой, молочной фермой и пр. – для младшего из братьев фон Дервизов, коннозаводчика Павла Павловича.

С 1880-х годов Шехтель начинает преподавать: в Классах изящных искусств А.О. Гунста, позже – в Строгановском училище.

Наконец-то он может позволить себе дорогую квартиру на Тверской улице, № 28, куда переезжает с матерью.

15 июля 1887 года Франц Осипович женился на Наталье Тимофеевне Жегиной (1861–1938) – дочери его двоюродной сестры Екатерины Францевны и покойного благодетеля Т.Е. Жегина, то есть на своей троюродной сестре. Девушка красивая, да еще порода Жегиных замечательная: доброта, забота, самоотверженность – это у них в крови. Росли они вместе, видимо, с юности и завязались романтические отношения, которые затем переросли в серьезное чувство на всю жизнь.

Шехтель был человеком рационального склада ума и в то же время прекраснодушным романтиком, верившим, что «любовь все побеждает. Любя искусство, мы творим волшебную сказку, дающую смысл нашей жизни».

Поскольку у Франца не было диплома об образовании, он получил возможность законно заниматься строительными работами, лишь став купцом 2-й гильдии.

В апреле 1888 года у Шехтелей родилась дочь Екатерина, а в июле следующего года – сын Борис. В 1889 году Шехтели переехали в построенный им собственный дом по адресу: Петербургское шоссе, № 20.

Скорее его можно было назвать загородным особняком, потому что местность находилась за Тверской заставой в Петровском парке. Прожили в этом доме Шехтели недолго: уже в июне 1895 года он был продан директору императорских театров Владимиру Всеволодовичу Всеволожскому. Скорее всего, толчком к перемене мест послужила смерть пятилетнего сына Бориса. Похоронили его на Ваганьковском кладбище. Сам отец оформил надгробие. На этом участке потом нашли последний приют многие члены семьи Шехтель, включая самого архитектора.

Переехала семья в дом № 28 на Тверской улице, где Франц Осипович жил с матерью до женитьбы и во дворе которого находилась его мастерская.

Архитектор вскоре покупает небольшой участок в Ермолаевском переулке и строит особняк для своей семьи. В 1896 году Шехтели переехали в новый дом. Новоселье было приурочено к десятилетнему юбилею супружества – оловянной свадьбе.

После строительства в 1893 году особняка З.Г. Морозовой на Спиридоновке в стиле английской готики к архитектору приходит грандиозный успех!

В том же году в письме к Чехову архитектор пишет: «Работаю я много, впрочем, одно это меня и удовлетворяет и делает более или менее счастливым; я уверен, что без работы я был бы никуда не годен – как часы, не заводимые регулярно и постоянно».

На основании проекта этого особняка, графика которого насчитывала более 700 листов, представленного в Техническо-строительный комитет Министерства внутренних дел России, 26 января 1894 года Франц Шехтель получает свидетельство на право производить работы по гражданской строительной и дорожной частям. Это еще не звание «полноценного» архитектора, а только «техник архитектуры». Правда, это уже не имеет никакого значения, потому что слава Шехтеля растет, как и число заказчиков.

По воспоминаниям И.Е. Бондаренко, работавшего в 1895–1896 годах в мастерской Шехтеля помощником архитектора: «Шехтель был образованным, культурным человеком… Работать было интересно. Отдельная мастерская во дворе большого дома тогда Гиршман (ранее Пороховщикова на Тверской). Мастерская была хорошо обставлена, с удобными столами, сделанными по рисунку (Шехтеля. – Е. К.); в соседней комнате, украшенной во всю стену французским гобеленом, работал сам Шехтель. Работа шла с 9 до 4 с завтраком в 12 часов… Это не напоминало работы у Каминского. Здесь веяло свежим духом и большой культурой. Шехтель был другом Левитана, Антона Чехова, его брата Николая Чехова и других литераторов и художников. Бывал ежегодно за границей, знал языки и все время упорно работал…» (у Е.И. Кириченко).

Какое-то время Шехтель отдает предпочтение готике: особняк З.Г. Морозовой на Спиридоновке, особняк М.С. Кузнецова на Первой Мещанской улице, дачный комплекс И.В. Морозова в Петровском парке, собственный дом в Ермолаевском переулке, интерьеры особняков А.В. Морозова в Подсосенском переулке (совместно с М.А. Врубелем) и А.П. Харитоненко на Софийской набережной…

В январе 1895 года Ф.О. Шехтель был принят в Московское архитектурное общество (МАО), членом которого оставался более тридцати лет.

Человек разностороннего дарования, Шехтель всегда с увлечением брался за выполнение не только гражданских сооружений, но и церковных проектов. Сколько он всего построил в разных городах России!

А вот характер Шехтеля в конце XIX века изменился. Общение со старыми друзьями уже не доставляло ему прежней радости.

Чехов написал ему в 1896 году: «В последнее наше свидание… ваше здоровье произвело на меня какое-то неопределенное впечатление. С одной стороны, вы как будто помолодели, окрепли, а с другой, ваши глаза смотрят немножко грустно и вдумчиво, точно у вас ноет что-то или ослабела какая-то струна на гитаре вашей души».

Тяжело Франц перенес смерть друга Левитана в 1900 году, хотя она не была для Шехтеля неожиданностью: тот долго и тяжело болел.

С 1900 года главным стилевым направлением в творчестве Шехтеля становится модерн.

Искусствовед Е.И. Кириченко: «Шехтель был в числе непосредственных создателей нового языка архитектуры, новой системы. Его творчество – одна из вершин первого этапа современной архитектуры, известного в России под названием «модерн».

Этому в немалой степени способствовала поездка Франца Осиповича в апреле 1900 года в Париж на Всемирную выставку.

Об этом стоит рассказать подробнее. Впервые Россия решила участвовать в ней с размахом! Для русского отдела была выделена самая большая экспозиционная площадь – 24 тысячи квадратных метров. На участие в выставке Россия потратила 5 226 895 рублей (из них 2 226 895 рублей выделило правительство, а остальные 3 миллиона рублей – частные вложения). Павильон фарфорового короля Матвея Кузнецова и витрины сахарозаводчика Павла Харитоненко были сооружены по проекту Шехтеля.