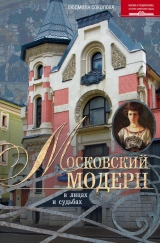

Текст книги "Московский модерн в лицах и судьбах"

Автор книги: Людмила Соколова

Жанры:

Архитектура

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Коллекцию Морозова назвали Вторым музеем новой западной живописи (Первым музеем стала коллекция Сергея Щукина), а за ее бывшим владельцем закрепили пост пожизненного заместителя хранителя (директора). Хранителем назначили Бориса Николаевича Терновца – слава богу, человека не случайного, искусствоведа и ценителя современной живописи. Вот, кстати, и весь музейный штат. Денежного содержания музею не выделили.

Тем не менее первое время Иван Абрамович с энтузиазмом открывал для гегемона шедевры современной зарубежной и российской живописи, в качестве экскурсовода проводя группы по залам особняка на Пречистенке.

Вот что вспоминала о том времени Татьяна Лебедева – в будущем известная художница Татьяна Маврина, побывавшая на такой экскурсии: «Нас встретил сам хозяин. Серов не случайно изобразил этого московского мецената на экзотическом фоне ослепительного матиссовского натюрморта, стремительный ритм которого и «дикие» сочетания красок еще ярче и выразительнее подчеркнули рыхловатые черты купецкого лица и неуклюжесть характерной бородки клинышком а-ля рюсс…Драгоценные полотна, сплошь покрывавшие стены больших светлых залов, уже не принадлежали этому последнему представителю знаменитой династии, три поколения которой одевали в пестрые ситцы миллионы русских мужичков. Поеживаясь, потому что в залах было прохладно, прищурив близорукие глаза и вяло улыбнувшись… он заговорил… по-французски… мы прошли через коридор в столовую. Столовая довольно шикарная, потолок дубовый, вся… в готическом стиле, огромный камин. Висят картины Гогена, Ван Гога, Пикассо. Через коридорчик мы прошли в довольно большую комнату, где висели Сезанн, Ренуар… Дальше зала с верхним светом с панно Мориса Дени. Зала эта бесподобна…После смотрели кабинет, там висят картины уже русских художников: Коровина, Головина, Серова. Коровина больше всего. Весь кабинет отделан до половины стены красным деревом…»

Представьте себе чувства человека, который каждый день ходил по дому, который теперь не его; смотрел на коллекцию – главное дело своей жизни, – которая теперь ему не принадлежала; более того, дальнейшая судьба ее была туманна… Даже потерю своих фабрик Иван Абрамович пережил легче.

В конце концов Морозовы решают уехать из страны. По одной версии – чуть ли не по подложным паспортам бегут в Швейцарию. По другой – Иван Абрамович с женой, дочерью и племянницей уезжают официально, но помогли в этом люди, которые знали его и ценили то, что он сделал для России.

Как бы то ни было, в начале лета 1919 года бывший владелец особняка на Пречистенке бесследно исчез. Когда в спешном порядке в его доме произвели обыск, выяснилось, что все предметы его уникальной коллекции, страховая стоимость которой в январе 1917 года составляла 560 тысяч рублей, остались на своих местах в целости и сохранности. На его деле в ЧК написали: «Выбыл с семьей в июне 1919 года в Петроград».

Путь четы Морозовых лежал во Францию. А куда же еще, если в этой стране знали кавалера ордена Почетного легиона, ценили Ивана Абрамовича, где у него было немало друзей и хороших знакомых.

Вначале они поселились в парижском Hotel Majestic, что в самом центре французской столицы, потом сняли квартиру в респектабельном 16-м округе.

Ивану Абрамовичу еще со времен студенчества была по сердцу спокойная и надежная Швейцария, и Морозовы поселяются недалеко от Лозанны. Там 15 мая 1920 года Иван Морозов дает свое последнее зарубежное интервью известному французскому журналисту, художественному критику и писателю Феликсу Фенеону. Тот посоветовал коллекционеру, у которого теперь оказалось так много свободного времени, вспомнить юность и заняться живописью. «Я слишком хорошо знаю живопись, чтобы осмелиться ее делать. Но все-таки подумаю над вашим предложением», – ответил Иван Абрамович, иронически улыбнулся и попросил… дать адрес торговца красками. Создавалось такое впечатление, что за судьбу коллекции он совершенно спокоен. «Ни одна русская, ни одна французская картина не пострадала. Коллекция нетронута и находится там же, где я ее основал, во дворце, который украшают «Весна» и «Осень» Боннара и «История Психеи» Дени».

В конце 1920 года Морозовы едут в Лондон, где в банке хранятся значительные средства, принадлежавшие «Товариществу Тверской мануфактуры», – вероятно, не раз порадовался Иван Абрамович своей предусмотрительности.

Казалось бы, теперь можно спокойно жить и радоваться жизни.

Но – вот вам яркий пример! – для Ивана Абрамовича не в деньгах было счастье. Лишившись всего, что было ему дорого, а главное – своей любимой коллекции, он стал угасать на глазах.

«Иван Абрамович принадлежал к разряду людей, сильно падающих духом при нарушении правильного хода их жизни какими-нибудь серьезными случайными обстоятельствами. Мне пришлось быть у него во время первых дней первой революции, и меня потрясло изменившееся его лицо с глазами полными отчаяния, с выступающим потом на лбу, и он с потерею всякой надежды твердил: «Все пропало, все пропало, и мы все погибли!» (Варенцов Н. Слышанное. Виденное. Передуманное. Пережитое).

18 апреля 1921 года он пишет и заверяет у адвоката новое завещание: «Находясь в здравом уме и твердой памяти, я, отменяя мое духовное завещание, совершенное мною в 1917 году у нотариуса А.П. Казакова в Москве, завещаю все мое движимое и недвижимое имущество, где бы оно ни находилось и в чем бы ни заключалось, жене моей Евдокии Сергеевне Морозовой».

Как показала жизнь, зря он не разделил наследство между женой и дочерью, зря… Но об этом чуть позже.

В XIX веке врачи любили назначать состоятельным пациентам и от реальных болезней и от хандры одно лечение: на воды. Вот и семья Морозовых в мае 1921 года отправилась в Карлсбад. Считается, что поселились они в роскошном Grandhotel Pupp. Иван Абрамович добросовестно ходил пить целебные карлсбадские воды и на процедуры в водолечебницу.

Вдруг – сердечный приступ, и все… Ему было всего пятьдесят.

Местная газета поместила заметку: «Кайзербад, Лутерштрассе. 22 июля 1921 года в И часов на 50-м году скончался Иван (Жан) Морозов, русский, православный, женатый, промышленник… Дезинфекция и другие принятые санитарные меры: временное захоронение с уложением в гроб, как предписано в регламенте для дальнейшего транспорта».

О дальнейшем развитии событий существует путаница, просто какой-то детектив. Некоторые исследователи, среди которых Наталья Семенова, писали, что гроб с телом Ивана Абрамовича Морозова перевозят в Берлин, затем в Женеву. Вроде как конечной целью этого последнего путешествия должен был стать Париж. Но во французских архивах не нашли документов, подтверждающих это. Хотя газеты писали о трех панихидах по усопшему, которые отслужили в русской церкви на Rue Daru в Париже: «первую – 24 июля по просьбе семьи, вторую, три дня спустя, заказал Союз русских промышленников, а на девятый день – банк И.В. Юнкера, членом совета которого был покойный». Никаких некрологов – только объявление в черной рамке в парижских изданиях «Общее дело» и «Последние новости» и берлинской газете «Руль».

Неблагодарная родина вспомнила мецената единственной заметкой, написанной директором Второго музея новой западной живописи Б.Н. Терновцом в журнале «Среди коллекционеров», которую ему таки потом припомнили и выгнали с работы.

Кончина Ивана Абрамовича породила множество слухов. Среди них упорно повторялись слова Варенцова, что потерявший интерес к жизни меценат перерезал себе вены в берлинской гостинице. Варенцов, как позже выяснилось, просто повторил чей-то слух… Ну и самым загадочным оказалось место захоронения, что позволило журналистам утверждать, что могилы всех трех братьев Морозовых стерты с лица земли.

Но недавно на форуме «Карловы Вары» появилась заметка «А.И. Морозов в Карлсбаде».

leonid: «Найти могилу И.А. Морозова нетрудно, она находится на участке захоронений 1921 года, который располагается у кладбищенской ограды, противоположной главному входу. Надо идти по главной аллее мимо участков воинских захоронений. Надеюсь, что приложенные фотографии помогут…»

Да, и фотографии подтверждают, что именно там нашел последнее упокоение наш выдающийся соотечественник, сделавший так много для культурного развития страны.

Значит, все существующие документы на вывоз тела – просто нереализованная идея, возможно, желание выполнить волю покойного… Дося-старшая не захотела лишних хлопот, напустила туману, да и оставила тело супруга в чужой земле.

Вот тут мы и возвращаемся к завещанию И.А. Морозова, оставившего все супруге, почему-то совершенно обойдя восемнадцатилетнюю дочь. Видимо, все же плохо он знал Евдокию Сергеевну, надеясь, что за будущее дочери не стоит волноваться. Да уж, благородным поступок матери никак не назовешь: через полгода после смерти мужа, когда безутешные вдовы еще траур не снимают, Дося-старшая чуть не силой выпихнула дочь замуж. Правда, партия была вполне себе отличная: Сергей Коновалов был из рода богатых костромских текстильных фабрикантов и щедрых благотворителей, построивших для своих рабочих целый городок с церковью, домами для проживания, училищем, богадельней, яслями и красавцем Народным домом с театральным залом и библиотекой, а также подаривших городу большой парк.

Семья Коноваловых после волнующих перипетий сумела бежать от новой власти в Париж, где вела довольно безбедную жизнь.

После брака отношения между матерью и дочерью оказались навсегда разорваны. Вдове Ивана Морозова было всего тридцать шесть, и она всецело занялась устройством своего будущего. Только вот как оно сложилось, выяснить не удалось: затерялись в Европе следы бывшей певички из «Яра» и бывшей жены русского миллионера.

А у Евдокии Ивановны в декабре 1922 года в Бонне, где тогда Коноваловы жили, родился сын, названный в честь деда Иваном.

Но что-то не сложилось, и через 15 лет супруги развелись. Красавица Дося вышла замуж за грузинского князя, а потом за дипломата Шарля Леска. А Сергей Александрович Коновалов переехал в Англию и многие годы возглавлял русскую кафедру в Оксфорде.

Их сын Иван Сергеевич (Жан) Коновалов (1922–2002) был женат на Ольге Ильиной-Амитиной (1929–1998). Единственный потомок Ивана Абрамовича Морозова – его правнук Петр Иванович Коновалов (Пьер Коновалофф) – родился в 1953 году. Живет во Франции. Женат на Екатерине Ермаковой (1967 г. р.).

А что же все это время происходило в особняке на Пречистенке, № 21?

1 мая – ах, как же у нас любили все приурочивать к праздникам! – 1919 года там был открыт для публики Второй музей новой западной живописи. Но уже через два года Первый музей новой западной живописи (щукинскую коллекцию) и Второй музей новой западной живописи объединили, потому как власти понадобился особняк Сергея Щукина в Большом Знаменском переулке, № 8.

Так что все картины отправили в бывший особняк Морозова, а освободившееся здание передали военному ведомству (которое цепко держит его и поныне).

В музее на Пречистенке, № 21 количество картин увеличилось вдвое! Часть картин сразу убрали в запасник, чтобы увеличить площадь под экспозицию, прекрасные панно Дени забили щитами и развесили сверху картины. Концертный салон стал залом Матисса. Дубовые панели в готическом кабинете затянули дешевым холстом и повесили картины Пикассо.

Особняк С. Щукина

Музей на Пречистенке, которая уже носила имя анархиста графа П.А. Кропоткина, несколько раз был на грани закрытия, но благодаря вмешательству ряда влиятельных людей (в том числе Г.В. Чичерина и А.С. Бубнова) просуществовал до начала Великой Отечественной войны. Кстати, когда в 30-х годах советское правительство разбазаривало за границу музейные шедевры, этот музей пострадал меньше всех, лишившись всего четырех картин. Правда, картины русских художников из музея изъяли и часть отдали Третьяковской галерее, частично «разбросали» по провинциальным музеям.

В 1941 году картины эвакуировали в Свердловск, а когда в 1944 году привезли обратно в Москву, то ящики и рулоны распаковывать не стали, потому что в стране набирала обороты кампания против безродных космополитов и низкопоклонства перед Западом.

Вот тут-то и проявил себя во всей красе президент Академии художеств СССР Александр Герасимов, до судорог ненавидевший западноевропейское искусство, представленное импрессионистами, постимпрессионистами и пр. Он привел в музей комиссию во главе с «ценителем живописи» маршалом-кавалеристом Климентом Ворошиловым и подвел того прямехонько к «Танцу» Матисса. И рубаке-солдафону все-все про упадочническое искусство стало понятно…

И ГМНЗИ постановили закрыть. Коллекцию разделили между Музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Эрмитажем. А вожделенный особнячок Герасимов прибрал к рукам, то есть в собственность Академии художеств, и занял-таки морозовский кабинет.

Ресторан «Прага» на улице Арбат, № 2 (1906)Мы еще не говорили о происхождении улицы Арбат, по поводу которой ученые до сих пор не пришли к единому мнению. Часть историков и лингвистов считают, что местность вначале называлась Орбат, потом стала Арбат. И скорее всего, произошло от арабского слова, означающего «пригород», «предместье». Хотя, возможно, и от слова «арба» (тат. – повозка), потому что рядом была Колымажная слобода, где повозки делали.

На углу Арбата в середине XIX века на первом этаже доходного дома Фирсановой – ампирного особнячка, построенного в 1824 году, – был недорогой трактир «Прага». Почему «Прага»? Да кто ж знает почему. Вот и посетители трактира – в основном извозчики с Арбатской площади – не знали и переделали на свой лад «Брага»: слово понятное и самую суть хмельного заведения выражает.

«Прага»

О владелице дома Вере Ивановне Фирсановой (в первом браке – Воронина, во втором – Ганецкая) (1862–1934) надо рассказать подробнее – она этого заслуживает. Ее отец, Иван Григорьевич, был богачом-лесоторговцем, крупным домовладельцем и страшным скрягой! Единственную дочку он выдал замуж за В.П. Воронина, служившего в Учетном банке, где хранил свои сбережения: времена были смутные, банки частенько лопались, а тут – не чужой человечек, глядишь, и шепнет, когда пора будет уносить оттуда ноги, то есть деньги. Мужа дочери папаша подобрал по своему аршину: Вера вновь оказалась взаперти у скупердяя.

В конце жизни Иван Григорьевич вдруг вспомнил о душе и стал много заниматься благотворительностью. В качестве председателя Сиротского суда регулярно посещал богадельни, детские дома и приюты, где заразился туберкулезом, от которого вскорости и умер 1 мая 1881 года.

Верочка – единственная наследница отцовских миллионов – горевать не стала. Прежде всего развелась с ненавистным мужем, в качестве отступного (чтобы принял на себя вину за развод) заплатив ему миллион. И тут туго закрученная пружина ее жизни сорвала все ограничители и рванула под небеса: Вера Ивановна в такой разгул ударилась, что видавшая виды Москва только ахнула!

Хотя, надо отдать ей должное, много добрых дел для города делала: вошла в распорядительный комитет Московского попечительского общества и серьезные деньги жертвовала на благотворительность. В 1883 году на ее средства архитектор М.А. Арсеньев выстроил четырех этажный дом для вдов и сирот, который она передала в дар Комитету братолюбивого общества, находившемуся под патронажем самой императрицы.

Вера Ивановна Фирсанова

А еще молодая красавица была ценительницей и покровительницей искусства и привечала самых выдающихся его представителей. Летом к ней в деревню Середниково (имение, принадлежащее ранее Столыпиным) съезжался цвет русской творческой элиты. Здесь пел Федор Шаляпин, играли свои новые произведения Сергей Рахманинов и Георгий Конюс, рисовали Валентин Серов и Константин Юон…

В 1893 году, чтобы гостям было удобнее добираться, на деньги Веры Ивановны от Москвы был построен участок Николаевской железной дороги и открыт полустанок (в настоящее время платформа Фирсановская или Фирсановка). Кстати, окрестные крестьяне долго вспоминали хозяйку Середникова добрым словом: двухэтажную кирпичную школу открыла, где бесплатно обучали окрестных детишек, местному храму Николая Чудотворца изумительной красоты резные деревянные алтари подарила, паровое отопление провела, кому из деревенских девушек приданое дала, кому из селян в качестве крестной матери их детей помогала…

Но Вера Ивановна практически до конца своей жизни так и не научилась разбираться в мужчинах: уж очень ее тянуло к прохвостам и авантюристам. Вторым ее мужем стал Алексей Ганецкий – сын прославленного генерала, участника Крымской войны Н.С. Ганецкого, кутила и мот, обремененный огромными долгами. Вскоре после женитьбы он с ними рассчитался, так «удачно» участвуя в управлении делами супруги. Поддавшись его уговорам, Вера Ивановна огромные средства вложила в перестройку доставшихся ей в наследство Сандуновских бань – чтобы переплюнуть Хлудовых! – и в строительство рядом Петровского пассажа (архитекторы Б.В. Фрейденберг и С.М. Калугин), который стал украшением города, и москвичи сразу стали называть его Фирсановским пассажем. С Ганецким из-за постоянных измен и карточных долгов (а также фальшивых векселей от ее имени) Вера Ивановна все же развелась со значительной брешью в бюджете…

После Октябрьского переворота она лишилась и денег в банках, и своих домов, и коммерческих предприятий и оказалась в одной комнатке в коммунальной квартире, в доме на Арбате, который ранее целиком принадлежал ей, – да, да, в том самом, что с рестораном «Прага».

Только через десять долгих лет ее друг (как оказалось, и в беде тоже!) Федор Шаляпин устроил ее гримершей в один из московских театров (думаю, это был Большой), отбывающий на гастроли в Париж. Там с 1928 года Вера Ивановна и осела. Целых четыре года она прилагала отчаянные усилия, чтобы вытащить из красной России своего бывшего поверенного и гражданского мужа Виктора Лебедева. И когда уже казалось, что все готово, даже куплен билет в одну сторону, из Москвы пришло известие, что «товарищ В. Лебедев скончался от острого сердечного приступа». Этот «приступ» был вызван элементарным удушением, чего криминалисты как-то «не заметили». Оказывается, он слишком много знал, работая в комиссии по перераспределению национализированных ценностей. И за эти знания поплатился. Для Веры Ивановны это был тяжелый удар. Она скончалась в Париже в 1934 году.

Ну, теперь, думаю, можно перейти и к трактиру «Прага».

Скоротать вечерок за игрой в бильярд здесь любил живущий напротив, в доме № 5, купец Петр Семенович Тарарыкин. Он был асом и однажды на пари с владельцем трактира, на которое тот пошел не иначе, как в запале, уже изрядно проигравшись, сделал игру левой рукой. И получил трактир!

Как он уладил дела с Верой Фирсановой, история умалчивает, но то, что он решил «Брагу», как трактир называли извозчики, перестроить, означает, что стал собственником всего здания или его части. Для воплощения своих представлений о первоклассном заведении Тарарыкин приглашает лучшего московского архитектора – Льва Кекушева.

Каждый знает, что лучше что-то начинать с нуля, чем перекраивать и перестраивать. «Предлагаемые обстоятельства» сильно ограничивают фантазию автора, но и здесь Лев Николаевич проявил себя во всем блеске!

Прежде всего здание было надстроено, фасад украсила открытая терраса с колоннадой, главный вход стал со стороны Арбата. Внутреннее пространство было разбито на пятнадцать небольших залов, оформленных в разных стилях, украшенных зеркалами, лепниной и бронзой, что создало зоны «приватности»: шумные компании, деловые переговоры, старающиеся быть незаметными влюбленные пары – здесь каждый мог найти себе уютное место. Особенно нравился посетителям зимний сад.

«Прага». Вид с Арбатской площади. 1900 г.

Не забыл новый хозяин и про свое увлечение, благодаря которому получил этот лакомый кусок: бильярды у Тарарыкина стали лучшими в Москве.

И вот ярко вспыхнули специально заказанные по эскизам Мастера причудливые светильники и многоярусные люстры из чешского хрусталя, и новый ресторан, внешне похожий на корабль, ведомый рукою опытного «капитана», смело ринулся в пучину бизнеса.

Вскоре ресторан «Прага» стал пользоваться большой популярностью среди московской богемы и интеллигенции.

Как писал «Нестор» московского бытописания начала XX века Владимир Гиляровский: «Был еще за Тверской заставой ресторан «Эльдорадо» Скалкина, «Золотой якорь» на Ивановской улице под Сокольниками, ресторан «Прага», где Тарарыкин сумел соединить все лучшее от «Эрмитажа» и Тестова и даже перещеголял последнего расстегаями «пополам» – из стерляди с осетриной. В «Праге» были лучшие бильярды, где велась приличная игра» («Москва и москвичи»).

Обслуга у Тарарыкина была безупречно вышколена. В дорогих ресторанах обычно жалованье официантам не платили: те жили за счет чаевых. И здесь существовала строгая система: все деньги от клиентов сдавались в общую кассу, а потом старший официант распределял их соразмерно «вкладу» каждого. Попытки утаить чаевые от товарищей сурово пресекались. Дело в том, что каждый крепко держался за свое место, да практически вся ресторанная обслуга набиралась в Ярославской губернии, – значит, тут вам и родня, и соседи, веками воспитанные на крепкой крестьянской общей поруке.

В ресторане выступали лучшие цыганские ансамбли и самые известные исполнители. Его стены помнили бас Федора Шаляпина, который бывал приглашенным на различные юбилеи и чествования. «На арбатском «пароходе» под названием «Прага» с размахом отмечал пятидесятилетний юбилей своего «книжного дела» крупнейший московский издатель Иван Сытин…» Здесь в зале на втором этаже после венчания «гуляли свадьбу» восемнадцатилетней Анастасии Цветаевой (да, да – сестры Марины Цветаевой) с Борисом Трухачевым. Здесь отмечал свое избрание в действительные члены Академии наук будущий лауреат Нобелевской премии Иван Бунин. Словом, здесь бывал весь цвет творческой и научной интеллигенции, ну и конечно же люди просто богатые, но понимающие, что «Прага» не то место, где можно позволить себе покуражиться и показать «купеческий шик», – для этого были другие заведения, с репутацией попроще.

Дела у Тарарыкина шли отлично, и он решает в 1914 году частично перестроить ресторан, пригласив для этого известного архитектора Адольфа Эрнестовича Эрихсона. Появилась колоннада на крыше и летний сад, в котором было так замечательно в теплые вечера вести неспешную беседу, наслаждаясь «пражской» кухней и красивым видом на Москву.

Узнать подробности жизни Петра Семеновича Тарарыкина не удалось, но то, что человеком он был предприимчивым, с душой широкой и вечной тягой к красоте, история нам донесла. Одним из первых предпринимателей он понял, что «реклама – двигатель прогресса», и придумал рекламу необычную: на всей специально заказанной посуде золотой славянской вязью стояло «Привет от Тарарыкина». Блюдца и пепельницы с памятной надписью нередко растаскивали на сувениры, что хозяина совершенно не расстраивало: напротив, он довольно потирал руки и улыбался, зная, что вместе с этими вещицами «сарафанное радио» будет, как мы сейчас бы сказали, пиарить ресторан и его владельца.

Одно известно точно: не дожил Петр Семенович до революции и экспроприации своего любимого детища. Его дочь Зинаида какое-то время жила в бывшей родительской квартире дома № 5 на Арбате, превращенной в коммуналку. А в 1937 году была репрессирована и сгинула в каком-то колымском лагере.

После 1917 года ресторан закрыли. Чем только не заполняли «дом-пароход»! И Высшими драматическими курсами, и книжными магазинами «Букинист», «Книжное дело» и «Слово». В одном из залов на втором этаже долгие годы работала библиотека.

В 1924 году здесь была открыта «общедоступная столовая Моссельпрома» (столовая МОСПО).

Владимир Маяковский, частенько в нее захаживающий, написал:

Здоровье – радость, высшее благо,

В столовой Моссельпрома – бывшая «Прага».

Там весело, чисто, светло и уютно,

Обеды вкусны и пиво не мутно!

Потом какое-то время здесь был даже ломбард и аукцион.

«В бывшую «Прагу», аукционный зал, выжившие после Гражданской войны обитатели Арбата понесли остатки былой роскоши: картины, мебель, посуду, фамильные драгоценности, спасенные от патрулей красногвардейцев и чекистов. Этот аукцион описан Ильфом и Петровым в «Двенадцати стульях», как раз здесь великий комбинатор безуспешно пытался купить мебельный гарнитур мадам Петуховой. Но не смог, потому что его компаньон прокутил деньги рядом с аукционом, в арбатской столовой…» (Колодный Л. Москва в улицах и лицах).

«Золотое место», на котором стояла «Прага», сыграло в 1930-х годах с рестораном плохую шутку: через Арбат пролегла, как шутили москвичи, «военно-грузинская дорога», связывающая Кремль с кунцевской дачей Сталина – Ближней. Поэтому вся местность была наводнена «людьми в штатском», а общедоступная столовая превратилась в закрытую – для сотрудников НКВД.

Досталось и жителям Арбата: их просеивали через мелкое сито проверок, безжалостно «выбраковывая» всех, у кого в биографии оказывалось хоть маленькое пятнышко. О своих гостях, даже ближайших родственниках, приехавших на короткое время, оставшиеся жильцы были обязаны тут же доложить управдому. Догадываетесь, из какого ведомства?

Лишь в 1954 году после реконструкции, выполненной по проекту архитектора Б.И. Соболевского, ресторан «Прага» был вновь открыт. И стал одним из самых дорогих и фешенебельных ресторанов столицы, куда «человеку с улицы» попасть было практически невозможно. Вскоре и кондитерская «Праги» вернула себе былую славу лучшей в городе. Многие москвичи и «гости столицы» часами простаивали в очереди в надежде купить фирменные торты «Прага» и «Полет», «Берлинское пирожное», эклеры, приготовленные по старинным рецептам.

В наше время над памятником архитектуры и истории нависла угроза. Вот сообщение из Интернета (Источник: http://jtimes.ru/jewish-world/8-news/economic/499-qql8):

«Легендарный московский ресторан «Прага», стоявший на углу Арбата еще в конце XIX века и бывший тогда крупнейшим в столице, закрыт его новыми владельцами – бизнесменом Умаром Джабраиловым и итальянским дизайнером Роберто Кавалли.

Бизнесмен Умар Джабраилов и известный дизайнер Роберто Кавалли перекупили здание у его владельца Тельмана Исмаилова, по данным ряда осведомленных источников, за 450 млн долларов…»

В справочнике «Москва» такая информация:

В любом случае есть повод прогуляться и проверить это самостоятельно. Даже если не удастся заглянуть вовнутрь, полюбоваться зданием, к которому приложили руку такие талантливые архитекторы, как Лев Николаевич Кекушев и Адольф Эрнестович Эрихсон, вполне можно.