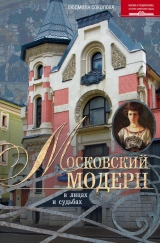

Текст книги "Московский модерн в лицах и судьбах"

Автор книги: Людмила Соколова

Жанры:

Архитектура

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Вначале несколько слов о Поварской улице (в 1923–1993 годах – улица Воровского). Она располагалась на торговой Волоцкой дороге, которая шла от Кремля к Великому Новгороду. О происхождении названия нетрудно догадаться: здесь, в Поварской слободе, еще с XVI века селилась обслуга государева Сытного двора.

Но уже в конце XVII – начале XVIII века Поварская превратилась в аристократический район, где одна за другой появлялись великолепные усадьбы князей П.М. Барятинского, Л.Б. Сибирского, И.М. Гагарина, И.А. Голицына, княгини Волконской, стольников Баскакова, Блудова, Трусова, Готовцева и др. По соседству, в Борисоглебском переулке, был двор любимой сестры Петра I царевны Натальи Алексеевны.

Особняк И.А. Миндовского на Поварской улице

В конце XIX – начале XX века облюбовало этот престижный район московское купечество, постепенно вытесняя оттуда разорявшихся аристократов и возводя на месте их обветшалых дворцов особняки в новомодном стиле модерн. В то время говорили: «Каждый крестьянин мечтает стать купцом, а каждый купец – дворянином». Но получить вожделенное дворянство удавалось немногим, а поселиться на одной из самых дорогих московских улиц было показателем высокого статуса.

Дом № 44 на Поварской вошел в историю под названием «Городская усадьба И.А. Миндовского». Он построен на месте бывшей усадьбы тайного советника Данилы Григорьевича Волчкова, про которого историк московского быта начала XIX века Николай Федорович Дубровин писал: «У Данилы Волчкова гости пировали постоянно, отчего дом его получил название поварского собрания. Обеды были самые изысканные и многоблюдные».

Вот на таком историческом месте, на углу Поварской и Скарятинского переулка, появилось это здание, которое считается одним их самых ярких образчиков гения Кекушева. Пожалуй, о нем написано больше всего искусствоведческих статей и восторженных откликов тех, кто просто им любовался. Не было, пожалуй, ни одного московского издания начала прошлого века, которое бы не рассказало о проекте Кекушева, называя его образцом модернистской архитектуры. Действительно, особняк раньше выглядел гораздо интереснее, чем сейчас.

Здесь собраны все любимые приемы Мастера: асимметрия здания, цокольный этаж, отделанный каменной штукатуркой, расширяющий здание книзу, но не придающий ему тяжеловесность. Необычно закруглены стены с огромными в два этажа не повторяющимися по форме и рамам окнами, плавно изогнуты козырьки разноуровневой крыши. Высокий фронтон бокового фасада венчала статуя богини Авроры, рассыпающей цветы, у ног которой играли ангелочки. Она была утрачена во время Великой Отечественной войны, но на эскизах Мастера она хорошо видна.

Фасады дома, выходящие на Поварскую улицу и на Скатертный переулок, оформлены по-разному. Центральная деталь на фасаде на Поварской – большое трехчастное окно с балконом, решетка которого выполнена в виде листьев аканта колючего и маковых головок. Над аттиком – рельефное панно с фигурками ангелочков (путчи), символизирующих искусства: один играет на дудочке, другой делает вазу, третий с циркулем – уж точно архитектор! На пилонах, обрамляющих чердачное окно бокового фасада, были установлены светильники в виде жаровен – тоже, увы, утраченные.

Внутри здание полукруглом опоясывал зимний сад, в большие окна которого были вставлены уникальные стекла с вытравленными кислотой рисунками, которые даже при скупом уличном освещении наполняли помещение золотистым светом. Стекла, к сожалению, тоже почти все утрачены.

Но где же, спросите вы, авторская «подпись»? Она есть в виде бронзовых львиных масок на металлической ограде внутренней парадной мраморной лестницы. Об интерьерах, которые были разработаны Львом Николаевичем, тоже следует упомянуть. Поскольку вкус будущих жильцов был неизвестен, то внутреннее убранство представляло органичное смешение стилей – от модерна до классики.

Единый ансамбль с особняком представляют дворовые постройки: флигель для прислуги и конюшни. Великолепна кованая металлическая ограда в виде крыльев бабочки, обрамляющая особняк.

Но так уж получилось, что особняк, которым единодушно восхищались современники, шесть (?!) лет не продавался. Возможно, цена его «кусалась», но владелец не собирался ее снижать. Яков Рекк даже придумал интересный рекламный ход: были напечатаны открытки «Дом Я.А. Рекка на Поварской».

В 1909 году особняк – наконец-то! – приобрел крупный текстильный фабрикант из Вичуги Иван Александрович Миндовский (1836–1912).

Он был выходцем из патриархальной старообрядческой семьи. Его дед Иван Иванович – родоначальник купеческой семьи Миндовских – в 1820 году выкупил себя из крепостной зависимости. В родной деревне Старая Гольчиха Кинешемского уезда Костромской губернии (ныне Вичугский район Ивановской области) Иван Миндовский открыл красильню. Трудился, не жалея сил. Вскоре и сыновей к делу определил. Затем открыли фабрику, потом другую, третью… И в 1881 году его сыновьями было учреждено «Товарищество на паях Волжской мануфактуры бумажных и льняных изделий» с фабриками в нескольких городах, в том числе и в Москве, куда они вскоре перебрались.

Дом Я.А. Рекка на Поварской улице

В 18 лет родители женили Ивана на девушке из богатой семьи костромских купцов Кокоревых, тоже производителей и торговцев мануфактурой, – Александре Ивановне.

У них родились трое сыновей – Николай, Иван и Петр и две дочери – Ираида и Ольга. Все они унаследовали деловую хватку отца.

Про эту семью существуют самые разноречивые воспоминания. Кто-то отзывался о Миндовских как о больших тружениках и щедрых благотворителях, писали, что семья была дружной, родственники часто встречались, гостили друг у друга и вместе проводили летние месяцы.

Есть и диаметрально противоположное свидетельство о директоре правления «Товарищества Волжской мануфактуры»: «Был очень богатым человеком, имел несколько фабрик, много лесов, домов и имений. Отличался большой скупостью, граничащей с душевной ненормальностью. Сыновья же Миндовского по скупости превзошли своего папашу… В селе Вичуга Ивану Миндовскому принадлежало не меньше десятка зданий, большинство из которых он сдавал в аренду под торговые лавки, питейные заведения и трактиры… (Про него говорили, что он экономил на чем только можно.) Все свои грузы он отдавал обществу «Самолет», выговорив себе бесплатный проезд на их пароходах, чем всегда и пользовался. Ни разу никто не заметил, чтобы он брал что-нибудь из буфета парохода, разве только кипяток, подаваемый задаром, имел всегда при себе мешочек с провизией».

Эти свидетельства современников нельзя рассматривать в качестве абсолютно достоверных фактов, – все люди субъективны. А вот факты объективные: Миндовские жертвовали на храмы Вичуги и Кинешмы, при их мануфактуре имелись начальное народное училище, одноклассная церковно-приходская школа с библиотекой для детей и взрослых, больница с амбулаторией…

Иван Александрович, кроме шикарного особняка на Поварской, владел в Москве:

домом на Большой Ордынке, № 43, принадлежавшим ранее М.П. Елисееву – возможно, родственнику хозяина знаменитых «Елисеевских» магазинов, а возможно, и однофамильцу;

домом в Леонтьевском переулке, № 9, построенным архитектором Д.Н. Чичаговым. В наши дни там находится посольство Кубы.

Еще три особняка принадлежали детям И.А. Миндовского:

дом в Пречистенском переулке, № 6, построенный архитектором Н.Г. Лазаревым для Николая Миндовского (в 1927–1938 и в 1955 годах – посольство Австрии);

дом Ираиды Миндовской во Вспольном переулке, № 9 (архитектор Ф.О. Шехтель), в котором находится посольство Индии;

дом во Вспольном переулке, № 1/28, к которому в 1910 году по проекту архитектора А.Э. Эрихсона пристроили двухэтажный объем с квартирами для сдачи внаем, был записан на имя А.И. Бакакина – мужа Ольги Миндовской, но в историю вошел как «Дом Берии». Сейчас там находится посольство Туниса.

К счастью Ивана Александровича, он не дожил до разорения большевиками его семьи, скончавшись в 1912 году в Москве от воспаления легких. По завещанию он был погребен у себя на родине, в селе Новая Гольчиха (ныне г. Вичуга), на кладбище Никольской единоверческой церкви. Церковь и кладбище уничтожены в советское время.

После смерти И.А. Миндовского особняк унаследовали его дети: Николай, Иван, Ираида и Ольга и владели особняком вплоть до 1917 года. Опять же на это есть две точки зрения. Первая: они дружно управлялись совместной собственностью. Вторая, как вы уже догадались, противоположная: так и не смогли договориться о разделе.

Как бы там ни было, новая власть «помирила» наследников: особняк был реквизирован и в нем разместился госпиталь (по другой информации – рабочий клуб).

В 1924 году в здании была сначала Шведская миссия. А затем вплоть до 1970-х годов особняк являлся резиденцией посольства Швеции в СССР. Когда в 1972 году шведское посольство переехало на Мосфильмовскую улицу, здание заняло посольство Новой Зеландии. На первом этаже находятся рабочие кабинеты, а на втором – резиденция посла. А в 2004 году новозеландцы даже отметили столетний юбилей дома. Дипломаты трепетно относятся к нашему объекту культурного наследия федерального значения! И тут возникают многочисленные грустные сравнения по поводу нашей заботы… За проведенную реставрацию здания посольство Новой Зеландии было удостоено премии правительства Москвы «За уважение к культуре России». Бывший посол Джим Вейр рассказал о работах по реставрации здания в мемуарах, которые издал у себя на родине.

А какова судьба потомков И.А. Миндовского?

Его детей жизнь не пощадила.

Николай Иванович (I860 —?) – где и когда умер и где похоронен неизвестно.

Об Ираиде Ивановне (1859–1919) известны точно хотя бы даты жизни.

А вот про сына Ивана и дочь Ольгу ничего не известно.

Но, судя по всему, кому-то из Миндовских все же удалось уехать за границу, поскольку в 1995 году один из их потомков посетил бывший особняк прадеда – закрытую для остальных территорию посольства Новой Зеландии.

Особняк М.Г. Понизовского на Поварской улице, № 42 (1903)Я сознательно отступила от хронологии, поскольку особняк Миндовского более известен, и соседний дом, № 42, принято с ним сравнивать, а не наоборот.

Особняк М.Г. Понизовского

Так вот, двухэтажный дом № 42, расположенный на углу Поварской и Скатертного переулка, тоже был построен «Московским торгово-строительным акционерным обществом» «под ключ».

Кекушев сделал его совершенно не похожим на соседнее здание.

Особняку Понизовского не очень повезло: в 1910 году он был перестроен архитектором В.И. Мотылевым в стиле неоклассики, а «в 1914–1915 годах была осуществлена полная переработка фасадов, в результате которой здание лишилось почти всех примет стиля модерн, сохранив от замысла Л.Н. Кекушева лишь ступенчатую объемно-пространственную композицию. В эти же годы со стороны Поварской была возведена герметичная гранитная ограда с характерным для московского модерна завитком спирали».

Этот особняк – в отличие от соседнего – быстро нашел покупателя. Им стал купец 1-й гильдии, председатель правления «Московского торгово-мануфактурного товарищества Понизовского», член правления «Общества Днепровской мануфактуры» Матвей Григорьевич Понизовский (1873–1968). Узнать о нем удалось немного: родился в Москве, был богат, занимался благотворительностью – был членом совета «Городского попечительства о бедных Мещанской части», ну, и что успел эмигрировать с семьей во Францию, жил в Париже, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Про его сына Александра вообще известно лишь то, что скончался в Париже в 1943 году.

Грустно… Многие люди безвозвратно выпали из нашей истории, оставив только свое имя в памятниках архитектуры…

В 1922 году прекрасно меблированное здание, украшенное большим количеством художественных и исторических реликвий – в том числе и личными вещами Наполеона, подлинниками картин известных художников, – было передано посольству Афганистана.

В 1958 году СССР подписал с Афганистаном договор о бесплатной (?!) аренде здания сроком на 99 лет.

Вот так мы ценим наше культурное и историческое наследие…

Доходный дом И.П. Исакова на Пречистенке, № 28 (1904–1906)На этом месте ранее находилась крупная усадьба, до войны 1812 года принадлежавшая семье Соковниных – славному боярскому роду, в котором были и воины, и государственные деятели, и литераторы, и библиофилы, и знаменитая раскольница Феодосия – та самая, в замужестве боярыня Морозова. Усадьба включала в себя двухэтажный классический каменный дом со служебными помещениями и сад.

Дом И.П. Исакова

В 1903 году у тогдашнего владельца – мещанина Федора Стрельцова участок выкупило «Московское торгово-строительное акционерное общество» и все постройки снесло, освобождая место под будущий доходный дом.

Он был построен по проекту Льва Кекушева и по признанию специалистов считается «одним из самых удачных и ярких проектов» архитектора, «апофеозом его модернистского творчества». «Наряду с еще одной работой этого мастера – особняком И.А. Миндовского на Поварской улице – этот доходный дом относят к наиболее выразительным примерам модерна в Москве, а фасад дома, представшего нашим взглядам, называют одним из красивейших в столице».

Дом имеет форму буквы «Н». Он асимметричен, что является характерным приемом модерна. Но уникален тем, что архитектор умело использовал перепад высот рельефа участка, сделав здание разноэтажным: роскошный фасад, выходящий на Пречистенку, имеет пять этажей, задняя часть – шесть. Планировка позволила создать небольшие внутренние дворики.

Повторю часто цитируемое: «Неповторимый облик дому придавало умелое сочетание выпуклых и вогнутых поверхностей. Стена верхнего этажа покрыта тонкой лепной сеткой и играет роль фриза, над которым красуется динамично изогнутый карниз. Богатый вид дому придают и нарядное металлическое кружево балконных решеток, и изумительные оконные переплеты. Интересная особенность – каждый следующий этаж декорирован богаче по сравнению с предыдущим». Большая часть рельефов, декоративных металлических деталей и украшений из штукатурки сохранилась.

Этот дом в аристократическом районе предназначался для весьма состоятельных жильцов. Для них существовала парадная лестница, что делила дом на две части – переднюю и заднюю, которые были смещены по высоте на пол-этажа относительно друг друга для того, чтобы из каждой квартиры был свой ход на лестничную площадку.

На каждом этаже было всего две многокомнатные квартиры, самые комфортабельные по тому времени: с водяным отоплением, горячей и холодной водой, большой ванной, ватерклозетом, комнатой для прислуги и кухней, имеющей выход на черную лестницу. Интерьер всех квартир был оригинальным для того, чтобы соответствовать разнообразным вкусам будущих жильцов. В каждой квартире были многоцветные майоликовые камины с разным орнаментом.

Фрагмент декора фасада

Сразу после окончания строительства, в 1906 году, доходный дом купил петербургский купец Иван Павлович Исаков, сменивший Я.А. Рекка на посту главы «Московского торгово-строительного акционерного общества». По его имени этот дом и вошел в историю.

Иван Павлович владел домом до революции. Потом здание реквизировали, большие квартиры разделили на коммуналки. В 1925 году здесь уже проживало 365 человек.

Сейчас это элитная недвижимость с весьма дорогими квартирами. Кстати, доходный дом Исакова имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Еще Исакову принадлежал доходный дом в Мясницком проезде, № 4.

Особняк И.А. Морозова на Пречистенке, № 21 (1904–1906)Почему я решила включить в главу не самостоятельную постройку, а перестройку? Уж больно интересную историю имеет эта городская усадьба. Да и по отзывам современников Лев Кекушев постарался там на славу.

Этот особняк один из немногих уцелел от пожаров во время недолгой оккупации французами Москвы.

Самым известным владельцем особняка был последний представитель графского рода Потемкиных – Сергей Павлович Потемкин (1787–1858). Участник Отечественной войны 1812 года, Сергей Павлович вышел в отставку в небольшом чине гвардии поручика, – не по причине отсутствия храбрости, а потому как душа не лежала к муштре и войне. Человек широко образованный, любитель искусства, он состоял в Обществе любителей российской словесности, сам писал стихи, пьесы, переводил Ростана.

Он был в самом центре московской элиты, являлся старшиной московского Английского клуба, где познакомился и подружился с А.С. Пушкиным, который часто бывал у него в гостях на Пречистенке. Вместе с супругой – известной светской красавицей Елизаветой Петровной Трубецкой (1796 – после 1870), сестрой декабриста С.П. Трубецкого, – они были посажеными родителями жениха на свадьбе Александра Пушкина с Натальей Гончаровой.

Особняк И.А. Морозова

Сергей Павлович был хлебосольным хозяином, часто устраивал у себя балы и приемы, за что получил прозвище Московский Лукулл. Он как-то незаметно спустил огромное состояние, и сумма долгов достигла 5 миллионов рублей – сумасшедшие по тем временам деньги! Вот графа и объявили в 1841 году недееспособным и забрали все недвижимое за долги в казну. С супругой, с которой у них не было детей, они расстались в том же году, и последний из Потемкиных переехал в Санкт-Петербург, где позже и скончался.

Его особняк выкупил представитель богатейшего купеческого клана Морозовых, потомственный почетный гражданин, совладелец «Товарищества Тверской мануфактуры» Давид Абрамович Морозов (1843–1893). Как и все в его роду, он умел делать деньги и не жалел их на благотворительность. После смерти Давида Абрамовича его вдова Елизавета Павловна (в девичестве Сорокоумовская (1849–1932) продала особняк племяннику мужа, Ивану Абрамовичу.

Об этом человеке я решила рассказать подробнее.

Иван Абрамович Морозов (1871–1921) родился в Москве. Он был вторым сыном потомственного почетного гражданина Абрама[5]5

Пусть вас не вводят в заблуждение нерусские имена: старообрядцы любили называть детей именами библейских святых.

[Закрыть] Абрамовича Морозова (1839–1882) и Варвары Алексеевны Морозовой (урожденной Хлудовой) (1848–1917).

Хотя Ивана с детства готовили в продолжатели семейного бизнеса, душа у него лежала к искусству. С девяти лет он вместе со старшим братом Михаилом посещал художественную студию, где брал уроки у пейзажиста-передвижника Егора Хруслова и Константина Коровина.

И.А. Морозов

Тем не менее после окончания реального училища он поступил на химический факультет Высшей политехнической школы в Цюрихе. Но и там не прекращал занятия живописью. Скоропостижная смерть отца заставила его вернуться в Россию и войти в правление «Товарищества Тверской мануфактуры».

В 1895 году он жил в основном в Твери, где находились морозовские фабрики, и зарекомендовал себя прекрасным менеджером на посту директора-распорядителя. Его братья, Михаил и Арсений, которых совершенно не интересовал семейный бизнес, предоставили Ивану carte blanche (неограниченные полномочия). И за несколько лет Иван Абрамович сумел умножить капитал предприятия втрое. В частности, за счет поставок хлопчатобумажных тканей, полотна и сукна для русской армии.

Ему часто приходилось бывать в Москве, но останавливался он в основном у матери, Варвары Алексеевны, или у брата, Михаила Абрамовича Морозова (1870–1903) – к тому времени крупного коллекционера зарубежной и русской живописи. В основном старанием супруги брата, Маргариты Кирилловны – Мики, их дом на углу Глазовского переулка и Смоленского бульвара превратился в один из самых известных в Москве литературно-художественных салонов. Именно там Иван Абрамович познакомился с Михаилом Врубелем, Валентином Серовым, Исааком Левитаном и многими другими художниками, чьи работы позже станут украшением его собственной коллекции живописи.

Но горячей любовью нового коллекционера становятся французские импрессионисты, в то время не признанные на родине. По словам Юрия Бахрушина (приведенным в его не раз цитируемых «Воспоминаниях»), которые он слышал от отца, во всей Франции было меньше полотен импрессионистов, нежели в коллекции Ивана Абрамовича Морозова, а в Париже за ним прочно закрепилось прозвище «Русский-Который-Не-Торгуется».

Общие интересы и взаимная приязнь свели Ивана Абрамовича с Сергеем Ивановичем Щукиным. Они оба увлекались французскими импрессионистами, но в отношениях этих замечательных людей не было ни тени зависти и соперничества. Более того, именно Щукин познакомил Морозова с Анри Матиссом, Пабло Пикассо, что позволило избегать посредников в приобретении картин этих и многих других французских художников.

Надо сказать, что большие суммы, потраченные на пополнение коллекции, ни в коей мере не ущемляли благотворительных дел Ивана Абрамовича. Так, в Твери он построил здание театра для рабочих «Морозовской мануфактуры», которое называлось «Чайная и зал для спектаклей». На средства, пожертвованные представителями этой ветви клана Морозовых, по проекту архитектора Романа Клейна на Девичьем Поле был выстроен Институт имени Морозовых для лечения страдающих опухолями. Иван Абрамович с братом Михаилом лично внесли по 30 тысяч рублей, а всего на этот институт ими было потрачено из средств семьи 150 тысяч рублей. Сейчас в здании размещается Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена – крупнейшего хирурга и онколога.

Иван Абрамович был заметной фигурой в обществе и в разные годы принимал самое деятельное участие в производственных и общественных комитетах: директор-распорядитель «Тверской мануфактуры», директор правления Мугреево-Спировского лесопромышленного товарищества (г. Ковров), член совета Московского купеческого банка, член Московского биржевого комитета, председатель Московского купеческого собрания (1898–1899), член Российского общества химической промышленности («Руссокраска» с 1914 года), один из учредителей Российского акционерного общества коксовой промышленности и бензольного производства («Коксобензол» с 1915 года), член комиссии по рабочему вопросу при Московском биржевом комитете, два года подряд – в 1898 и 1899 – председатель Московского купеческого собрания… И крупный благотворитель: член совета «1-го тверского попечительства о бедных», член попечительского совета Комиссаровского технического училища и Московского коммерческого института, а также общества вспомоществования студентам Высшего технического училища.

Много лет Иван Морозов был одним из самых завидных женихов в Москве, но сердце его было свободно. Наконец, в 1903 году в личном плане наметились перемены: он, как тогда говорили, сошелся с хористкой из ресторана «Яр» Евдокией Кладовщиковой (сценическая фамилия Лозина), которую все звали Досей. Что ж, событие весьма заурядное: практически все девушки-хористки (почитайте рассказ моего любимого Чехова «Хористка»!) были на содержании, поэтому и репутация в обществе у них была соответствующая. Вот и Иван Абрамович не спешил обнародовать свою связь. Но влюбился по-настоящему. В июле 1903 года у них родилась дочь, которую, как и мать, назвали Евдокией, или Досей-младшей.

Человек по натуре порядочный, он разрывался между чувством и сословными предрассудками. Тут в его судьбу вмешались друзья Бахрушины: они познакомились с Досей, Верочка своим проницательным взглядом определила, что девушка хорошая, и велели ему: женись! И 27 июля 1907 года Иван Морозов обвенчался с Евдокией Кладовщиковой, и они уехали в свадебное путешествие в Европу. Позже он официально признал дочь и дал ей свою фамилию.

При всей внешней мягкости этот человек делался непробиваемой гранитной глыбой, когда дело касалось его убеждений или увлечений.

Он бросил вызов и родне и обществу, когда женился на девушке «с подмоченной репутацией» и когда, пожалуй, единственный из Морозовых перешел в православие.

Досю, Евдокию Сергеевну Морозову (1885–1959), вскоре приняли все друзья и приятели Ивана Абрамовича, а потом и многие Морозовы, и полюбили за веселый нрав и легкий характер.

В 1903 году на 33-м году жизни скоропостижно скончался старший брат Михаил. А через пять лет – по собственной глупости – уходит из жизни младший брат Арсений[6]6

Об этом подробнее в главе 3.

[Закрыть]. Иван Абрамович остается единственным продолжателем тверской ветви Морозовых.

Серьезные переживания не мешают ему, однако, внимательнейшим образом следить за появлением новых произведений любимых художников. За десять лет Иван Морозов купил почти 600 картин и 30 скульптур. Почти половину составляли произведения русских художников: лирические пейзажи Левитана, сочные натюрморты Машкова, портреты роскошных дам Сомова, причудливые фантазии Врубеля, импрессионистические этюды картин любимого учителя и наставника Коровина, модернистские пастели Головина, авангардистские поиски Гончаровой, реалистичные до гротеска художественные образы Кустодиева и других художников.

Портрет Евдокии Морозовой. Художник В. Серов

Иван Морозов. Художник В. Серов

Валентин Серов, чьи картины тоже были представлены в морозовской галерее, написал в 1910 году портрет Ивана Морозова – безусловный шедевр живописца.

Кстати, Морозов первым разглядел талант в никому тогда не известном бедном художнике из Витебска Марке Шагале и купил три его картины.

Среди богатого собрания западных художников в коллекции было 50 полотен импрессионистов: Клода Моне, Ренуара, Писсарро, Дега, Сислея, Сезанна; 31 картина постимпрессионистов, в том числе Ван Гога, Гогена; авангардистов; фовистов – Матисса и др. Можно сказать, что Иван Морозов открыл России и миру художников группы «Наби» («Пророки»), создавших свой особый вариант стиля модерн. По его просьбе Пьер Боннар и Морис Дени написали картины специально для перестроенного особняка коллекционера.

Кстати, о перестройке. Как и все, что делал Иван Абрамович, он делал с размахом, привлекая лучшие силы. И в 1905 году он приглашает Льва Кекушева перестроить особняк на Пречистенке под частный музей.

Что ж, Лев Николаевич как никто другой знает, что такое элегантная простота модерна. Поэтому была безжалостно удалена лепнина с анфиладных комнат, которой так увлекалось барокко, а стены обиты полотном жемчужно-зеленого цвета, что придало залам строгий и стильный вид. Комнаты были значительно расширены, а за счет снятия антресолей высота самого большого зала увеличилась до 6 метров, так что они превратились в настоящие выставочные залы. Как в лучших европейских галереях, в крышу встраивается высокий стеклянный фонарь, через который в залы проникал солнечный свет.

Парадный Белый зал и Дубовый зал (бывшая столовая) сохранили до наших дней первоначальную, кекушевскую, отделку и обстановку. Заново, в неоготическом стиле Кекушев отделал кабинет хозяина особняка.

Для концертного зала Иван Морозов заказал серию декоративных панно на сюжет «История Психеи» уже упомянутому «набиду» Морису Дени. И в январе 1909 года художник приезжал в Москву, чтобы на месте посмотреть установку панно.

«У моего Ивана Абрамовича, – написал он в дневнике, – множество русских картин, начиная от Левитана – тонкого пейзажиста, до Сомова и Врубеля, между прочим, и Головин, среди них большой холст Малявина… Дом очень респектабельный, просторный, чистый, обставленный строго, господствуют серые тона. Много цветов, сирени, ландышей, цикламенов… Мой ансамбль панно находится изолированно, в большом, спокойном зале серого камня, с серой шелковой мебелью… Мой колорит звучит сильно…»

Однако Дени показалось, что краски панно выглядят излишне резко на фоне стен, и он его слегка переделывает. Кроме этого, решает для полного развития мифологического сюжета написать еще восемь добавочных холстов, что хозяин особняка горячо одобрил. Послушав совета Дени, Морозов украшает зал скульптурой. У друга Дени Аристида Майоля он заказывает для Концертного зала четыре большие бронзовые фигуры из цикла «Времена года», а сам Дени помимо панно делает для морозовского салона восемь высоких керамических ваз. В итоге морозовский Концертный зал становится уникальным художественным ансамблем.

Над парадной лестницей был размещен триптих «Средиземное море», написанный Пьером Боннаром.

По просьбе хозяина Кекушев сделал так называемую несгораемую комнату, в которую в случае необходимости можно было спрятать всю коллекцию. Это фактически была комната-сейф: толстые каменные стены, бетонированный потолок, два маленьких окна и двустворчатая дверь были устроены по системе несгораемых шкафов. Кстати, позже, в 1920-х годах, на какое-то время комната эта пригодилась для хранения рукописей Льва Толстого.

И вот, наконец, особняк приобрел законченный вид милой сердцу владельца художественной галереи. Однако любоваться замечательными сокровищами, представленными в ней, могли единицы: друзья и особо выделенные гости, потому что, в отличие от своего друга и наставника Сергея Щукина, который по выходным проводил бесплатные экскурсии по своему собранию-музею, хозяин особняка на Пречистенке не стремился привлечь к себе излишнее внимание.

Но когда в 1906 году Сергей Дягилев попросил его одолжить несколько картин русских художников для выставки «Два века русского искусства», организованной в парижском «Осеннем салоне», Иван Абрамович не отказал. Выставка эта имела огромный успех, и благодарное французское правительство наградило мецената орденом Почетного легиона.

Иван Абрамович мечтал, чтобы его галерея, став самостоятельным музеем, была передана городу, и сделал на этот счет соответствующие распоряжения.

Как тут вдруг случился Октябрьский переворот…

В феврале 1918 года особняк на Пречистенке, № 21 захватили анархисты: просто ввалились в одно не прекрасное утро, топая грязными сапогами и бряцая оружием, и остались, вызывая каждодневный ужас хозяев за сохранность произведений искусства, да и за собственные жизни.

Тем более что они были наслышаны об участи богатейшего собрания старых икон и фарфора кузена Алексея Викуловича Морозова, особняк которого в Барашах (Введенский, ныне Подсосенский переулок, № 21) захватили и разграбили литовские анархисты, уничтожив при этом часть коллекционного фарфора и архив хозяина. И тут Иван Абрамович впервые использовал по назначению несгораемую комнату, куда перенес большое количество произведений искусства.

Осенью 1918 года, когда буйные анархисты наконец-то «съехали», Морозов снова развесил картины в залах второго этажа, «впритык», полностью изменив бывшие экспозиции, потому что на первом этаже его особняка уже было организовано общежитие сотрудников Московского военного округа, а самим бывшим хозяевам были «выделены» для проживания три комнаты на втором этаже.

Так что, когда 19 декабря 1918 года был подписан декрет Совнаркома о национализации частных художественных коллекций, в том числе и морозовской, Иван Абрамович был этому даже рад: он получил охранную грамоту нового государства от настоящих и будущих «постояльцев».