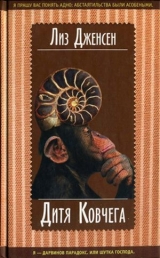

Текст книги "Дитя Ковчега"

Автор книги: Лиз Дженсен

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

– А на что похожа душа, отец? (Внизу: кх, кх.)

– Ну, некоторые светлые и сияющие, – это души праведников; а другие черные и сморщенные – если их хозяева совершали дурные поступки.

– А если разрезать тело человека, увидишь душу?

– Да, сынок, без сомнения. Она располагается над сердцем, словно полупрозрачный балдахин.

Позже, когда возникал повод поразмыслить над природой души человеческой, я всегда удивлялся, как Пастор Фелпс, человек неглупый, выдумал подобный невразумительный бред.

И тут с нижнего этажа снова доносится этот ужасный звук. Никогда его не забуду. На этот раз – слишком громкий, чтобы его не заметить. Громкий и отвратительный.

– Это непохоже на ее обычный кашель, – осмеливаюсь заметить я.

И отец прижимает меня к груди и крепко обнимает.

В ту ночь мне снилось, что я – на борту корабля, изнутри похожего на кита. Я – Иона и одновременно сын Ноя. Моя обязанность – кормить зверей в клетях, которые меня окружают: и тигров, и гиппопотамов, и огромных бескрылых птиц, – но я не могу, потому что я тоже в клетке и в кандалах, как раб.

Моя приемная матушка всегда была добра ко мне. Помню, как она склонялась над каменной раковиной и чистила рыбу – простое лицо, красные руки, огрубевшие от тяжелой работы. Или вливала мне в горло новое слабительное, придуманное, дабы выселить Милдред, нашего общего врага. Или стояла у плиты, поджаривая ячменные оладьи мне к чаю. Или за надраенным сосновым столом обирала ароматные семена с веточек лаванды, чтобы набить их в мешочки и положить в мой ящик с нижним бельем. Сколько труда она вложила, чтобы сделать из меня хорошего человека – понимая, насколько тяжелее мне придется в жизни по сравнению со сверстниками! Наверное, где-то в глубине души, наблюдая, как я взбираюсь на огромный дуб за дверью и мои неудобные ботинки скользят по коре, она знала, что однажды мне крайне понадобится тот легкий налет воспитания, который создает богобоязненного джентльмена.

Я и сам это подозревал.

Мамин кашель больше нельзя было не замечать; мы жили с ним каждый день. Видели, как он сгибает ее пополам. И однажды со слезами на глазах она сообщила, что ею овладела Тварь.

– Если бы я только смогла выкашлять Тварь наружу, – жаловалась матушка. – Я чувствую, что должна поправиться, Тобиас. Но она давит меня изнутри.

Но Тварь сидела в ней и росла. С каждым днем матушкино дыхание становилось все чаще, а ее страдания изводили весь дом.

Ночами я лежал в кровати, глядел на соль, сверкавшую на моей коллекции ракушек, слушал зловещие крики морских птиц над крышей и дикий кашель матушки внизу – насмешка над всеми нами, будто смех демона. Я молился, но покалывание в основании позвоночника говорило мне, что молитвы тщетны.

Матушка умирала целое лето; я измерял ее угасание по овощам на огороде, разраставшимся с каждым днем все буйнее и изобильнее, словно паразиты, что вытягивали из нее жизнь и тучнели на ней. И я принимал участие в преступном сговоре: два месяца я ухаживал за грядкой с поразительным усердием и неистовством. Конечно, я пытался найти там что-то, кроме земли, но так и не понял, что именно. Мы передвинули матушкину постель к окну, чтобы она могла наблюдать, как я работаю. Это зрелище радовало ее, но мне казалось – она смотрит, как я рою ей могилу.

Мне было тринадцать – возраст беззаботного физического созревания и сверхъестественной неуверенности, одаривший меня еще одним бременем: неутихающим и неловким возбуждением в чреслах, кое я всеми силами пытался подавить. Я работал усерднее и усерднее, надеясь довести себя до изнеможения. Пока миссис Фелпс пила бульон и сплевывала в платок, я сажал картошку, выращивал малиновый редис, чей жгучий вкус карает рот, пузатые, как в «Золушке», тыквы, тощую зерновую фасоль и капусту с фиолетовыми прожилками и сморщенными листьями. Пока матушкин разум снова и снова улетал к гусиной ферме ее юности и недееспособности мужского предмета Пастора (из ее лихорадочного бреда я и получил первое представление о человеческом спаривании), я уничтожал слизней солью из скальных ямок и разводил чеснок, чтобы отпугнуть улиток. Наступила осень, и, пока миссис Фелпс лежала скелетом, умирая в постели, я собирал небывалый урожай брюссельской капусты, моркови толщиною в бычий рог и декоративной тыквы, бугристой и бесполезной, в пунктирную светлую и темно-зеленую полоску.

Однажды матушка махнула мне рукой, подзывая к постели. Она заговорила: слова с присвистом вылетали из груди, словно воздух из тугих кузнечных мехов, а дыхание напоминало сдавленные стоны боли. Я склонился к ее губам.

– Мне нравится эта тыква, – прохрипела она. – Чудной овощ и с виду бесполезный, но и он к месту в нашем саду. Господь знал, что делает, когда сотворил бутылочную тыкву.

И замолчала, вдохнув и выдохнув несколько раз с хрипом. Как бы я хотел отдать ей свое дыхание! Но я мог только наблюдать.

– Эта тыква своей причудливостью и странностью напоминает мне тебя, – наконец выговорила матушка. Боюсь, она заблуждалась, если думала, что это комплимент. Чудной? Бесполезный? Странный? Тыква? Лучше бы матушка потратила свое драгоценное дыхание на что-нибудь подобрее.

Потом она заснула опять. А в полночь снова пробудилась – как мне показалось, – и уселась неподвижно и с внезапной сосредоточенностью.

– Послушай меня внимательно, Тобиас. Я хочу кое о чем тебя попросить, прежде чем отправлюсь на Небеса.

– Да, матушка, – прошептал я. – Скажи, что хочешь. Я все сделаю.

– Во-первых, – выдохнула она, – я хочу, чтобы ты посадил эту тыкву на моей могиле – я смогу унести воспоминания о тебе туда, куда ухожу.

– Хорошо, матушка. – Я бы согласился на все, как бы нелепо оно ни звучало, лишь бы ее порадовать.

– И, Тобиас, – прохрипела она. Я снова придвинулся к ее губам, чтобы расслышать. – Я хотела бы извести Милдред, – выдавила она. – Возможно, я перестаралась. Когда меня не станет, сделай все, чтобы ее выманить, Тобиас.

– Хорошо, матушка. Клянусь.

– И, Тобиас…

– Да, матушка?

– Помни, что Господу не нравится нагой человек. Прикрывай все время свое тело. Ради пристойности.

– Хорошо, матушка. Само собой разумеется.

В Пасторате всегда блюли негласное правило – надевать как можно больше одежды, даже когда моешься. Я не обнажался ни на мгновение, мне и в голову это не приходило.

– И еще кое-что, – прохрипела мать. – Мы не знаем, откуда ты взялся, – прошептала она. – Но пообещай мне никогда не ходить в Бродячий Цирк Ужаса и Восторга.

Цирк приезжал раз в год, и, хотя мне всегда запрещали туда наведываться, я все-таки желал однажды вкусить это запретное удовольствие. То, что матушка упомянула Цирк и мое неизвестное происхождение, меня озадачило. Разве родители не повторяли мне вечно, что, в отличие от других детей, которых приносят аисты или находят под кустами крыжовника, меня оставил у алтаря церкви Святого Николаса не кто иной, как сам Господь? Выслушав матушку, я впервые усомнился, и в тот же миг зерно любопытства запало в мою душу.

– Пообещай мне.

– Обещаю, – сказал я. Мы не знаем, откуда ты взялся.

– Вот и умница, – кивнула мать и погрузилась обратно в болезненную мучительную дрему.

– Она хочет, чтобы ее похоронили под тыквой, – доложил я отцу на следующее утро. Отец драил туфли у стола в кухне: заботливо намазывал их черным сапожным воском и полировал, привычными движениями колотя щеткой по коже в особом ритме. Настал его черед удивляться и расстраиваться. Помню, как он стоял – застегнутый ботинок в одной руке, черная щеточка в другой, и повсюду запах ваксы, горелый и острый.

– И с Библией в руках, конечно, – быстро добавил я. Кажется, ложь помогла.

Назавтра матушка закашлялась неожиданно сильно, и терзавшая ее Тварь вылетела изо рта на белую простыню. Мы уставились на нее. Отец застонал.

– Что это? – слабо произнесла мать, двумя пальцами зажимая черно-багровый предмет – будто кожаный и сплошь испещренный дырами. Она подняла его. – Посмотрите, мои дорогие Эдвард и Тобиас, я выкашляла собственную душу – и она сморщилась от греха и черна как ночь! Прости меня, Господи!

Две минуты спустя она умерла.

Мы с Пастором не поверили, что Тварь – ее душа. Тварь была слишком твердая и воняла. Когда доктор сообщил нам, что это жестоко пораженное легкое, мы вздохнули с огромным облегчением.

– Потому что, если в этой бедной доброй женщине имелась хотя бы унция греха, – всхлипывал Пастор, скрипя зубами от горя, – то во мне его три тысячи тонн.

А во мне пять тысяч, внутренне взвыл я, подумав о грешной утехе, которой научил меня Томми Болоттс в уединении песчаных дюн и в которой я достиг значительных и постыдных успехов. После этого мы больше не рассуждали о полупрозрачных балдахинах. Мы похоронили матушку на кладбище под огромным небом с барашками, и морская соль смешивалась с нашими слезами, трава на песке колола лодыжки, горланили моевки, и громко ревело море, словно зевающий кашалот. А следующим летом на могиле взошла тыква – правда, совсем не та, шишковатая и зеленая, что я посадил. Плоды уродились оранжевыми, с гофрированным ободком и желтыми пятнами. Пастор Фелпс нашел их удивительными, но тревожными – знаком, что Господень замысел Природы сменил курс.

Так оно и было.

Глава 9

Динозавр Скрэби

– Будут две мировые войны, – бормочет Опиумная Императрица, зевая над нетронутой чашкой и блюдцем. Сейчас золотая пора ее астральных частиц. – В результате Франция будет усыпана миллионом черепов. – Она замолкает, косясь в сторону. – Но есть и положительный момент: изобретут молоко длительного хранения.

С рождения коровоподобной дочери Фиалки частицы не перестают роиться вокруг головы миссис Скрэби, словно туча яростных комаров, и ее малейший взгляд в сторону порождает головокружительный водоворот осколков будущего. Даже доктор Скрэби, закоренелый скептик по отношению к фокусам, признает факт наличия знаменитых частиц.

– Простите? – раздраженно переспрашивает он. Доктор ненавидит, когда его отвлекают от газеты, а этим утром он увлеченно читает несколько интересных статей. Более склонный к экспериментам ученый, возможно, и загорелся бы идеей привлечь сии частицы к своим исследованиям, но, как ни прискорбно, воображение таксидермиста ограничено. Какое ему дело до будущего, твердит он, когда и в настоящем хватает неясностей? Семейство Скрэби завтракает вместе с дочерью Фиалкой. Время, как и положено, летит – у дитяти уже растет шикарная грудь.

– Появятся ракеты с тепловым наведением и брюки-клеш, – продолжает Императрица. – Не говоря уже о веществе под названием пластилин.

Скрэби, кряхтя, переворачивает газету. Опять она несет вздор! Фиалка намазывает маслом поджаренный хлеб, наливает зеленого «порохового» чаю в фарфоровую чашку, разбалтывает молоко, надевает очки и просматривает статью на отложенной отцом странице – о жестокости и бесчеловечности рабства на плантациях Америки, которому нужно положить конец. Затем вгрызается в фаршированный говядиной шампиньон. Все люди рождены равными, заявляет автор. Порезанный помидор – слегка недожаренный, на ее вкус. Бедные и богатые, негры и белые. Впрочем, стоит остерегаться – иначе мы зайдем далеко. Масло прогоркло! Например, женщины могут потребовать равных прав. Но если мы согласимся, поддавшись настояниям некоторых горластых дам, что дальше? Дети? Собаки? Попугаи ара? Мокрицы?

– Появятся игральные автоматы под названием «однорукие бандиты», – информирует Опиумная Императрица. – А художники будут выставлять в галереях свои экскременты.

– Будьте любезны, передайте мне мармелад, – просит Фиалка, отхлебывая чай и поглядывая на мать – воплощение сумасшествия и красоты в складках шалей, блестящих янтарных бусах и облаке искрящихся частиц.

– Мармелад, – бормочет Императрица. Глаза под тяжелыми веками снова обращены внутрь, красноречиво говоря: Дочь, не беспокойте меня, ибо я не дома.

Жужжание в воздухе, автоматическое письмо, планшетки, обрывки видений, шепот и стоны из прошлого и будущего – из этого и состояла жизнь матери, сколько помнила Фиалка. Что вызвано действием наркотика, что следствие безумия, а что настоящее, Фиалка никогда не различала; она понимала одно: мать по большей части не здесь, и так будет всегда. Вернувшись к статье о правах человека, Фиалка не замечает, что поднос с мармеладом левитирует. То есть медленно, но верно движется через стол к ней, как по заказу.

– А вы знаете, – мягко шепчет Опиумная Императрица, – что через две сотни лет на улицах Лондона все еще останутся бродяги? Прогресс – опасный миф, уверяю вас. Если доверять моим частицам, мир движется не вперед, а назад. Я вижу, как мужчины и женщины танцуют и скачут под открытым небом, полуобнаженные, словно дикари. И транспортное средство под названием «ауди-нюанс». И нашу угасающую нацию на грани вымирания!

– Прекратите, матушка, – быстро говорит Фиалка, похлопывает Императрицу по плечу и поправляет шаль, как на больной. – У вас снова начинается истерика.

– Истерика в глазах смотрящего. Ваши консервированные апельсины прибыли.

– Благодарю, матушка, – роняет Фиалка, когда блюдо опускается перед ней на стол.

Императрица вздыхает. Мы видим лишь то, что хотим видеть.

Доктор Скрэби перелистывает газету. Вот статья про старых дев. Несчастные «синие чулки». Финансовые затраты их семей. Социальный статус. Общее неприятие. Доктор Айвенго Скрэби наблюдает, как его дочь Фиалка поглощает привычный завтрак в духе Гаргантюа, и пугающие отголоски Рока раздаются в его сердце, на несколько мгновений отзываясь дрожью.

– Согласно этой статье в газете, девушке, вроде Фиалки, никогда не выйти замуж, – мрачно сообщает он.

– Я не верю слову «никогда», – возражает миссис Скрэби. – Особенно печатному. Духи говорят, у Фиалки есть шанс.

– Нет, – твердо заявляет Скрэби. – Это невозможно. Ни за что в жизни. Только взгляни на нее. Она никогда не выйдет замуж, потому что она совершенно незамуженабельна!

«Верно, – думает Фиалка, смахивая крошки с новоприобретенной груди. – Хотя бы в этом, отец, я могу с вами согласиться».

Она против брака – вернее, союза, который им узаконивается. Буквально на прошлой неделе она наблюдала, как в комнате для рубки мяса Жак-Ив Кабийо занимался соитием с Мэйзи, соседской посудомойкой. Она вздрагивает, заново переживая сцену: Мэйзи облокотилась на разделочный стол, юбка задрана над головой, а изо рта, словно у фаршированного поросенка, торчит яблоко. Кабийо раскачивается за ней, словно управляя лодкой, с диким, будто в приступе удушья, лицом.

– Вода будет стоить дороже, чем вино, – бубнит Императрица. – А в Миллениум случится наводнение, и дождь прольется ядом!

Фиалка вздыхает – несносные частицы изрыгают привычные безумные басни, передаваемые через канал матушкиных голосовых связок.

– Паутина дезинформации и сплетен окутает мир, словно аура, – продолжает миссис Скрэби, – но ее разрушит приступ безумной мигрени, и она погрузится в туман.

– Она никогда не выйдет замуж, потому что она – динозавр, – провозглашает Айвенго Скрэби; не замечая жену, он продолжает сердито распространяться на тему старых дев, разгоряченный статьей в «Таймс». – Дорогая Шарлотта, только посмотрите на количества. Она ест, черт побери, не меньше динозавра.

Миссис Скрэби выпадает из транса частиц будущего и слабо улыбается в знак того, что все услышала.

– Этот мужчина что-то сказал? – рассеяно переспрашивает она. Голос звучит невнятно. Скрэби недовольно шуршит газетой; вот еще одна возмутительная статья – снова мусолящая этот слух, циркулирующий в зоологических кругах. Все это время Фиалка молчит: невежливо разговаривать с набитым ртом. К тому же, она с отцом согласна. Она и впрямь динозавр – хотя бы потому, что стала весьма толстокожей.

– Важно то, что внутри, отец, – наконец бурчит она, вытирая рот салфеткой и похлопывая по довольному животу. Воспевание пищеварительного тракта, не без помощи и пособничества Кабийо, наделило ее мудростью не по годам.

Мудростью и некоторой странной грацией.

Не смейтесь: несмотря на тестообразность ее лица и немного заячьи зубы, из-за которых Фиалку не назовешь традиционной красавицей, в ней присутствует некая грация, и этому нет объяснений. Либо грация есть, либо ее нет. Все, что угодно, можно сохранить в жире. И грацию в том числе.

Фиалка при содействии Жак-Ива Кабийо продолжала увеличивать свои детские размеры. В два ее уже окрестили «слонопотам»; в семь обхватом и формами она напоминала бочку. А теперь…

– И почему ее самое дорогое платье вечно смотрится на ней как старый плед, наброшенный на дойную корову? – ворчит Императрица, попивая настойку опиума.

И тем не менее где-то глубоко, глубоко внутри Фиалки есть грация.

– А я говорю, динозавр, – повторяет доктор Скрэби, возвращаясь к проблеме общества и «синих чулок».

– Да, дорогой, – шепчет Императрица, чьи астральные частицы как раз улавливают необычные сигналы из призрачного и неаппетитного будущего – что-то про гранулированный кофе. – Динозавр. Вы так сказали.

О динозаврах говорил весь город; из-за этого ужасного ящера весь ученый мир дрожал от возбуждения. Кости неуклюжих гигантских тварей недавно были обнаружены в меловых отложениях Лайм-Региса; окаменелых драконов раскопали в Китае. Сотворение и история Земли представала в новом, пугающем свете. Уму непостижимо. Доктор Скрэби присутствовал на банкете в Кристалл-паласе, проходившем в точной копии реального игуанодона, где после в зарослях японской айвы обнаружил вставную челюсть, воткнутую в меренгу. Инцидент ему запомнился. В это же время чешский монах Грегор Мендель[52]52

Грегор Иоганн Мендель (1822–1884) – австрийский монах-августинец, исследовавший закономерности наследственности.

[Закрыть] совершил несколько тревожных открытий в области воспроизведения гороха, что может – а может и не – служить опровержением существования Божьего. К тому же, ходили слухи, что экспедиция Дарвина на «Бигле», в команду которого лично входил Кабийо, по утверждению самого шеф-повара Скрэби, собрала достаточно зоологических доказательств, чтобы оспорить сам факт Сотворения Мира! Вдобавок, сегодня утром в «Таймс» доктор прочитал, что снова подняли теорию Ламарка,[53]53

Жан Батист Ламарк (1744–1829) – французский естествоиспытатель, создатель эволюционной теории, предшественник Чарлза Дарвина.

[Закрыть] согласно которой дети могут наследовать привычки и черты, приобретенные родителями в течение жизни: скажем, пристрастие к острому бульону или умение играть гаммы на фортепиано. И в результате (о, глупые паяцы!) Лондон взбудоражен заявлениями, что если завтра человек лишится глаза, его сын родится циклопом – как дикобраз из кунсткамеры в Зоологическом музее.

– Вздор! – кричит Скрэби, дочитав статью, и отшвыривает «Таймс». – Я лично набивал этого дикобраза! Его отец был совершенно нормальным, и у меня есть доказательство – документ! Все это жалкое вранье!

– А вот тут вы ошибаетесь, – лениво возражает Императрица. – Что-то витает в воздухе. Я чувствую, как оно проносится мимо.

Фиалка, будущий несчастный «синий чулок», натренированной рукой намазывает очередной кусок хлеба маслом.

– Но эти пробелы в ископаемой истории, – задумчиво бормочет Скрэби. – Они необъяснимы. Дарвин говорит, что когда-нибудь их заполнят, что геологи будущего найдут недостающие фрагменты, но этого недостаточно. Нам нужны ответы сейчас, черт побери!

– Они их никогда не найдут, – вдруг резко бросает Императрица. – Пробелы так и останутся пробелами, Айвенго. Я это предвижу. А еще я замечаю признаки внезапных, быстрых перемен. Трансформации. А еще… – И тут она смолкает.

Скрэби зажигает убийственную гаванскую сигару, и Императрица погружается обратно в облако частиц, рисующих теперь распад Повсеместно Протянутой Паутины.

– Проклятый динозавр, – повторяет Скрэби, снова прикидывая на глаз размеры этих человекоподобных Гималаев, своего младшего ребенка, и бесцельно вертя карандаш над схемой, которую рисует. У него будет столик из окаменелых экскрементов динозавров, нарезанных кусочками и выложенных мозаикой.

Мои родители помешанные, размышляет Фиалка Скрэби, набрасывая на скатерти список ингредиентов для ужина.

– Расскажите мне про мартышку-джентльмена, отец, – просит Фиалка. – Мы с Кабийо хотим потушить его сегодня вечером. С кориандром и под весьма оригинальным соусом из креветок.

За эти годы, благодаря воображению и гению Жак-Ива Кабийо, пристрастиям Фиалки и доступности мяса экзотических животных, меню семейства Скрэби стало еще изысканнее, необычнее и великолепнее. Фиалка научилась тушить в собственном соку, мариновать, фаршировать, заливать желе и заправлять пряностями, а также готовить сорок пять разных видов выпечки. Вдобавок, она искренне прониклась философией Cuisine Zoologique: в хозяйстве все сгодится. Когда пришел второй корабль с арктическим льдом для ледника, Фиалка и Кабийо уже подготовили материалы для первых трех глав книги бельгийца: «Cuisine Zoologique: une philosophy de la viande».[54]54

«Зоологическая кухня: философия мяса» (фр.).

[Закрыть] Кабийо вспоминал Брюссель и те яства, которые видел в окнах ресторанов и запах которых ощущал через двери воображаемых châteaux, воздушных замков. Вспоминая и фантазируя, он описывал блюда, затем воссоздавал их и вместе с юной помощницей составлял рецепты все необыкновеннее. Особую изобретательность Кабийо проявлял, когда дело касалось соусов – так, что даже миссис Скрэби имела мужество однажды, в минуту относительной приземленности, заявить, что никогда не знаешь, какую рыбу или мясо ты ешь – настолько утопают они в искусной смеси пряностей. На данный момент шеф-повар и Фиалка благополучно придумывали рецепты для мяса огромного числа животных, спасенных с «Ковчега» Капканна. Они съели зебру, боа-констриктора и моржа, поэкспериментировали с мангустом, эму и гоанской ящерицей, отведали тигра и сотворили чудесный мусс из волнистого попугая à la Grecque.[55]55

По-гречески (фр.).

[Закрыть] A сегодня собирались приготовить примата – очередную жертву débâcle[56]56

Разгром, побоище (фр.).

[Закрыть] на «Ковчеге». Сейчас обезьяна в разделочной комнате, размораживается после долгих лет пребывания в сердце арктического айсберга.

Фиалка отхлебывает чаю.

– Я говорила про мартышку-джентльмена, отец.

– А, ну да. Интереснейший экземпляр, – отвечает Скрэби, радуясь, что его дочь наконец чем-то заинтересовалась. – Поразительно напоминает человека. Просто потрясающе. Я им занимался сегодня. Бегемотица хочет сделать из него вешалку, черт возьми, – в дамскую комнату банкетной залы. Поэтому я сделал каркас с согнутыми локтями – чтобы можно было вешать на него полотенца.

– Но ведь он, мне казалось, – часть Коллекции Царства Животных, – возражает Фиалка. – Разве они не должны стоять в молитвенных позах?

– По большей части, да. Но Королева благосклонна к приматам. Она не желает их ставить в музей. Она хочет, чтобы они были одеты скорее как слуги, помогающие в Дворце. Ну, вы понимаете.

Фиалка кивает. Она уловила мысль. Мысль чуточку тревожная – как и статья в газете, – но Фиалка не понимает, почему.

– Номер три тысячи восемь, если не запамятовал. – Скрэби вздыхает. – Можете зайти и посмотреть, если желаете. Он еще не закончен, но я все поясню. Отличный экземпляр. По-видимому, последний в мире. На самом деле, изначально, по бумагам – из марокканского бродячего зверинца. Капканн везде прошелся. Вы знаете, что он проследовал на своей старой невольничьей посудине тем же курсом, что и «Бигль»?

– Он добрался до самой Австралии?

– Скорее всего, да. Неудивительно, что он столько плавал. Где только не побывал, черт возьми. Южная Америка, Галапагосы, Маврикия, Тасмания, Северная Африка, Южная Африка – проклятый умалишенный. Если этот человек хоть каплю натуралист, то я – розоволапый гусь.

– А как именно он умер, отец?

Шеф-повар Кабийо пересказывал ей историю о человеческой голове тысячу раз. Как в день рождения Фиалки он поднялся вместе со Скрэби на борт «Ковчега», дабы оценить ущерб, и споткнулся о круглый полусгнивший предмет, который некогда крепился к человеческому туловищу. Как Скрэби присел, разглядывая то, что осталось от лица, и опознал Капканна. Как он и конюший вылетели на палубу из-за подступившей тошноты, а у отца Фиалки хватило хладнокровия и крепости желудка доложить об убийстве Капканна Ее Величеству Бегемотице и на одном дыхании заказать тонну арктического льда.

– Никто не знает, – мрачно отвечает Скрэби, вспоминая ту же сцену. Посиневшее и разбитое лицо Капканна, покрытое грязью и запекшейся кровью, отвратительный комок хрящей с человеческим мозгом внутри, – воспоминание, от которого и ему оказалось не под силу избавиться за эти годы. – Остальное так и не нашли, – подводит итог он. – Вся команда тоже пропала. И Хиггинс, и Стид, и Баукер – все исчезли. Вместе со шлюпками. Говорят, там была еще женщина. Балерина. Какая-то загадка.

На секунду Скрэби замолкает, размышляя про обреченную экспедицию. Наконец, отрывается от мрачных воспоминаний:

– Пройдемте ко мне в мастерскую после ланча, и я представлю вас Обезьяне.

Фиалка подавляет отрыжку.

– Спасибо, отец. – Важно знать, что ты ешь.

– А у людей будут механические сердца, которые хирурги будут пересаживать, оперируя через дырочку, – предостерегает Императрица и дрожащей рукой тянется за бутылочкой с лекарством. Доктор Скрэби возводит глаза к Небесам.

Капканн дал мне роботу, – писала Женщина. – Я стала Ево любофницэй и танцавщицай. Балыиой дом, и Он дает мне денех. Гаспада приходют и уходют. Я ТАНЦУЮ для них, када Он гаварит. Сначала я ничево не видила, патамучта бальшынство дверей ЗАКРЫТА, но ночью я коечта слышала. Крики, СМЕХ, Капканн и гаспада развликаюца с девушками. Какта ночьу я лежу в кравати и плачу. Входет Капканн. Савершена ПЬЯНЫЙ. Но вместа таво, штоб ударить меня, Он гаварит, что ЛЮБИТ меня и абнимает. Не знаю пачему, но я теряю волю. Ты коечта далжна для меня сделать, гаварит Он. Што, спрашываю я. Он паказывает мне большую пустую КЛЕТКУ.