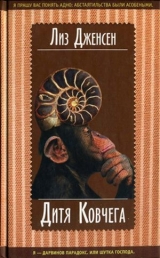

Текст книги "Дитя Ковчега"

Автор книги: Лиз Дженсен

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Глава 4,

в которой уклоняющийся самец переживает метаморфозу

2010 год

На трассе «нюанс» была в родной стихии. Она масляно мурчала, точно львица в течке, и не успел я оглянуться, как пролетел сто пятьдесят километров и оказался в трансцендентальном дорожном Лимбе. Нет ничего лучше пункта «А» позади и пункта «Б» впереди.

Точняк.

Я включил радио. Шла одна из этих передач, где взрослым платят за удовольствие аргументировано полаяться. Снова обсуждали Кризис Рождаемости.

– Мне кажется, мы зашли в эволюционный тупик, – проповедовала серьезная женщина. Я представил ее: очки для чтения, длинные серьги, доктор гуманитарных наук, запах изо рта, брошь. – Мы достигли предела в научных познаниях, цивилизованности, гуманности…

Затем встрял парень из религиозных:

– Нет-нет-нет-нет-нет. Простите, простите. Ха-ха. Интересная идея, Сьюзан, тра-ля-ля, – болботал он, – но, при всем уважении к вам, картина абсолютно ясна. – Я нарисовал себе и его: воротник-стойка, зубные протезы, удобные трусы, дома – толстушка-жена ищет передачу, но не может отыскать нужную частоту. – Кризис начался, – толковал он. – потому что Господь разозлился на мир, как уже делал прежде. Тогда Он наслал Потоп, – здесь парень что-то процитировал, – и освободил бурные воды, и так далее, чтобы одни лишь кроткие наследовали Царство Его, тра-ля-ля-ля, и мы сами во всем виноваты.

– Разрешите мне вас перебить… – начала женщина-доктор с брошью, но парень вошел в раж:

– Не потому что мы такие всезнающие, цивилизованные, морально продвинутые и гуманные как вид, а как раз НАОБОРОТ. Мы не оценили все, что Он сделал для нас. Мы, здесь, в Британии. Вся наша некогда великая нация.

– Сьюзан? Не желаете на это возразить? – предложил ведущий. Этот – просто голос.

– Хочу. То, что мы пережили, вряд ли было потопом, – запротестовала серьезная женщина. – Разве это можно назвать настоящим потопом?! Воды выпало не больше пары дюймов!

Тут она права, подумал я. Набожные типы обожали именовать это Потопом – из-за дальнейших событий; впрочем, катастрофой их не назовешь. Канун Нового, 1999 года – не спорю, весьма апокалиптично. И все в это вцепились. Ну, может, прошел сильный ливень – не больше. «Токсичный грозовой фронт», как его тогда окрестили в Метеобюро. Операционную залило – в итоге, впрочем, ничего такого, с чем не справилась парочка «Санди Таймс».

– Хорошо. Но вы же не станете отрицать, что это переменило нашу жизнь, – продолжал ведущий. – Потоп, сильный ливень, назовите его как угодно, но с тех пор все стало по-другому.

– Никто этого и не отрицает, – возразил еще один мужчина – рассудительным, немного шамкающим голосом, каким говорят ученые по радио. – И я буду последним, кто заявит, будто внезапная стерильность человеческих яйцеклеток в Великобритании – не национальное бедствие. Однако явилось ли ее причиной наводнение в первую ночь Миллениума…

– Но профессор Хокинс, – вклинивается женщина. – Меня откровенно не интересуют причины проблемы. Меня интересует решение. Нельзя забывать, что, если бы не Государственный Банк Яйцеклеток, британцам уже грозило бы полное вымирание. Я говорю о том, что…

– Стоит ли впадать в пессимизм? – вступил ведущий. – Все-таки правительство утверждает, что фактически рост кривой рождаемости – вопрос времени. А пока запаса яйцеклеток хватит, чтобы удержаться на плаву, так что…

– В наших Банках нет достаточного количества домиллениумных яйцеклеток, чтобы справиться с очередями! – Женщина начинала заводиться. – Взгляните на факты. Ни одного естественного зачатия с 2000-го, с Нового года! Десять лет бесплодия! Нужно раздать ВСЕ яйцеклетки сейчас, чтобы девушки быстрее забеременели, и тогда…

– Большая ошибка, – возразил религиозный парень. – Если бы Господь хотел, чтоб мы хранили яйцеклетки, он бы создал нас с такой способностью. Именно за подобное научное вмешательство мы в первую очередь и наказаны.

– Наказаны! – взвизгивает женщина. – Вы считаете…

– Да, наказаны. Что, не нравится это слово? Боюсь, оно не очень политкорректно.

– Но вы не можете отрицать, что оно чрезмерно оценочное.

– Не могу. И не буду. Но что плохого в оценке? – скажу я. И, разрешите заметить, я не называю два дюйма воды «просто ливнем». Я говорю «потоп».

– Значит, по вашему мнению, Бог хочет, чтобы мы проиграли? Так, да? Вам и вам подобным интереснее наблюдать за нашим падением? Вам это нравится. У вас есть дети, верно? Наверняка мальчики. Будь у вас девочки, вы бы придерживались совершенно другого мнения. Когда я вижу, как моя дочь принимает гормоны, чтобы кормить грудью орангутанга, – сердце разрывается. Если уничтожить яйцеклетки, которые мы сдали в банк до Миллениума, вы убьете их последнюю надежду стать матерями. Не говоря уже о будущем Великобритании как нации.

– Господь знает, что делает, – самодовольно заявил мужчина с воротником-стойкой. – Я уверен, Он даст нам надежду, если мы проявим смирение. Как вы не понимаете? Это проверка! Испытание всем нам! И мы восстанем из праха нашей греховности, как Иисус воскрес на третий день!

Но такое вряд ли случится, и он это знал. Все знали. Я припомнил события, в ходе которых Спад Рождаемости официально превратился в кризис. Сначала, когда стало ясно, что мужская сперма не пострадала, только яйцеклетки, – пошла целая волна поспешных браков с «импортными» невестами. Несмотря на общественное негодование, женщины приехали сюда, здоровые, но через пару месяцев обнаружилось, что новым беременностям не суждено материализоваться. Природа выбросила джокер: похоже, яйцеклетки погибали, как только женщины пересекали таможню. Вся страна превратилась в зону, смертельную для яйцеклеток. Последовали быстрые разводы, и началась Утечка Спермы. Сфера туризма окончательно рухнула, и мы не успели глазом моргнуть, как превратились в лепрозорий третьего мира. Европа вливала миллионы евро в изучение механизма воспроизведения, но и ей не терпелось от нас избавиться.

– Как мы сможем воскреснуть, если половина мужчин уехала? – едко возразила женщина. Ее голос стал намного пронзительней. – Даже среди замороженных яйцеклеток в Банке – живых лишь пятьдесят процентов. Я подозреваю, даже меньше. Давно вы видели младенца? – с упреком бросила она. Младенцы встречались реже, чем зубы у курицы. Как старая добрая лотерея. Всем, кому повезло с Банком Яйцеклеток, приходилось скрываться. – Если мы что-нибудь не сделаем с Утечкой Спермы, – продолжала женщина, – мужчин не останется!

Верно. Теперь, когда стало ясно, что страна в депрессии, большинство парней сваливало. Все-таки с британской спермой все в порядке. И с зарубежными яйцеклетками. Так что эмиграционные ограничения для мужчин уже не за горами; ходили слухи, на следующий год можно будет выехать, только если докажешь, что до Кризиса произвел чистопородного Homo Britannicus.[27]27

Человек Британский (лат.).

[Закрыть]

А для оставшихся мужчин введут Купоны Лояльности.

И из-за этих перспектив я не уехал за рубеж?

Не совсем. Дело в том, что я думаю о будущем меньше мартышки.

Carpe diem, говорю я. Лови момент. Хватай его за горло и дергай за яйца.

Перед отъездом из Лондона я звякнул в Ассоциацию Ветеринаров и заявил, что официально меняю фамилию. Поговорил с неким мистером Дженксом. Сказал, что мне потребна конфиденциальность. И если кто-нибудь – например, женщина по имени Иггли Ноукс или миссис Патрисия Манн – попытается связаться с Бобби Салливаном, пусть мистер Дженкс им сообщит, что в списках меня больше нет. Я почти услышал, как у Дженкса ползет вверх бровь.

– Они объявили мне вендетту, – пояснил я.

– Вендетту? – переспросил Дженкс.

О боже, сообразил я. Теперь он заинтересовался. Я вставил иностранное слово. И ему нужны детали.

– У клиентки на меня зуб, – поведал я, начав с откровенности. Теперь приукрасим. Я представил миссис Манн с серебряным револьверчиком, направленным в меня над пакетом с телом Жизель. – Мертвая обезьяна, все по сценарию. Муж просит усыпить зверюшку, свидетельство в порядке, все честно и законно, тут появляется жена и мне угрожает. Шаткий брак, макака вместо ребенка, старая история. Иногда чувствуешь себя психиатром.

– Обычное дело, – принес соболезнования Дженкс. А когда я заверил его, что чист как стеклышко и (да, гениальный ход) почти добился официальных санкций против невменяемой хозяйки, проникся еще большим сочувствием. – Этого теперь везде хватает, – поделился он. – В прошлом году нашего коллегу застрелили из арбалета из-за галаго.[28]28

Галаго – млекопитающие семейства галаговых подотряда полуобезьян отряда приматов.

[Закрыть] Иски, встречные иски, бардак со страховкой, а теперь – апелляционный суд. А всё антропоморфизм, – задумчиво прибавил он. – Люди слетают с катушек.

Есть несколько вариантов, объяснил мистер Дженкс, тыча в свой файл с вакансиями. Зоопарк в Саудовской Аравии, например, если я интересуюсь загаром; правда, в контракте строгий пункт – никакой выпивки и женщин, что, так сказать, не любому по вкусу.

– Боюсь, репродуктивных возможностей там маловато, – заметил Дженкс. – Большинство предпочитают Голландию или Дальний Восток.

– А что-нибудь поближе к дому? – спросил я. – Лично меня размножение не волнует. – Чистая правда. В отличие от Элвиса, я никогда не стремился передать свои гены. Мне детки с хула-хупом[29]29

Аллюзия на песню Долорес Фуллер, Бенджамина Вайсмана и Фреда Уайза «Детка с хула-хупом» («Rock-a-Hula Baby»), спетую Элвисом Пресли в 1961 г.

[Закрыть] ни к чему.

– Нужен временный ветеринар на север, – предложил он. – Предместье Джадлоу под названием Тандер-Спит. Возле моря. Знаменито породой «овцы Лорда Главного Судьи».

– Звучит заманчиво, – солгал я. Впрочем, мысль о побережье привлекала. Я вспомнил пикники на выходных, с кремом для загара и попкорном. – Тогда я подам заявление, – решился я.

– Отличный выбор имени, если позволите, – усмехнулся Дженкс, когда я продиктовал свою новую фамилию дня досье. Реакция мне понравилась. – Мы скоро свяжемся с вами, мистер де Бавиль, – сказал Дженкс. – Или разрешишь мне одним из первых назвать тебя «Сам»?

– Это трагедия, – говорила женщина с брошью, пока «дворники» со свистом смывали с ветрового стекла Аксельхонч, Фибз-Уош, Блэггерфильд. Топонимы викингов. Слышал я однажды, как два парня трепались на датском; звучит, словно забитый слив.

– Но, вернемся к основному моменту: пока в Банке остаются яйцеклетки, надежда есть, верно? – вставил ведущий. Ему платят, чтобы люди не слишком впадали в депрессию. Трудная работа. Дискуссия принимала обычный апокалиптический оборот, и голос женщины с серьгами и брошкой все больше дрожал от волнения, святоша с зубными протезами и в эластичных трусах торжествовал все откровеннее, а рассудительный профессор все сильнее напоминал жвачное травоядное, и я подумал: несчастные времена. И несчастные женщины. Отсюда и приматы. «Ни одна уважающая себя женщина старше тридцати не может обойтись без прелестного маленького спутника». По крайней мере, так написано в старом номере «Космополитена», который валялся в приемной. Я вдруг отчетливо увидел, как Жизель, приговоренная макака, протягивает мистеру Манну блоху.

Несчастные времена. И «золотое дно» для ветеринаров.

Мое увлечение животными началось с крови, мяса и зобного камня.

Мне шесть. Неожиданно я с матерью попадаю в лавку к мяснику.

– Почему не в супермаркет, мам?

Там автомат с попкорном и фотокабинка, где можно сфотографироваться с Терминатором.

– Потому что он натуральный.

Она идет быстро и тащит меня за запястье – купить бараньи отбивные для «театрального» званого обеда, где она их представит как «côtelettes d'agneau».[30]30

Котлеты из ягненка (фр.).

[Закрыть] На дворе 1983-й, и магазинчик – одна из редких даже в те времена дорогих старомодных мясных лавок. (Вымирание можно найти повсюду, если искать.)

Мясо свисает с крюков и томится в окровавленных лоточках, пол усыпан конфетти из алых опилок. Я ковыряю их носком, пока стою в очереди рядом с мамой. Вдруг мясник накреняется ко мне и протягивает что-то на ладони. Камень. Я беру его. На ощупь гладкий и слегка маслянистый.

– Из куриного зоба, – говорит мясник. – Тебе, дружок. Бесплатно!

Я сжимаю камень. И, по своему простодушию, понимаю – здесь мое место.

– Когда вырасту, я хочу быть натуральным, – заявляю я, когда мы выходим из лавки.

– О, Бобик-Тобик, это ужасно! – восклицает мама, бросая пакет с кровавыми côtelettes в продуктовую сумку. – Мясо такое жуткое, дорогой.

– А мне нравится. Люблю жуткое.

– Что ж, тогда становись хирургом, – предлагает мама. – Будешь разрезать тела людей, вытаскивать из них кусочки с раком и зашивать обратно.

– Я не хочу разрезать людей. – Я верчу в кармане зобный камень. И там, возле Нориджского Объединенного Строительного Кооператива, его чудовищность заставляет меня резко остановиться. – Я хочу разрезать животных.

В этом нет ничего ненормального.

Когда мне было двенадцать, я построил крысоловку, а затем ловушку на белок – в те дни Управа, которая до сих пор считала их городскими вредителями, давала пятьдесят пенсов за каждый принесенный хвост. Я расчленял тушки, как мои друзья разбирали машинки и самолетики. Я хранил один пакет с кусочками зверюшек в дальнем углу холодильника, а второй в морозилке. Мама не замечала. Пока лед и лимоны были под рукой, ее ничего не интересовало. Мама много отдыхала – «потому что все актрисы, черт возьми, так делают» и еще из-за приступов мигрени. Так что за нами, мальчишками, присматривал папа. Он воспитывал нас действенно и растил мужчинами.

В пятнадцать я был прыщавым и потным, с фигурой, будто наспех вылепленной из пластилина, и таким же пенисом. Все на свете было стыдно и необоримо. Именно этот мой вариант и устроился помощником «натурального» мясника. Мать пришла в ужас и ударилась в очередной приступ мигрени. Тогда они уже случались у нее каждый день. Папа встречался с другой женщиной, Джилли, которая носила бриджи в обтяг и была замужем за мужчиной с лисьим лицом – тот всю неделю пропадал в Сити. Факт: Джилли вызывала у мамы мигрень. Папина версия: Джилли «появилась в его жизни» (он так говорил, как будто она Иисус), потому что мама вечно пьяная.

Но когда я устроился на работу к мистеру Харперу, мама всем дала понять, что сегодняшняя мигреневая буффонада – специально для меня.

– Ты отрубишь себе палец! – вопила она через дверь. – Или еще что похуже! Тебе может отрезать всю руку этими электрическими ножами!

Но это меня совершенно не смутило. Наоборот, перспектива работы со смертельно опасными инструментами захватывала еще больше. Я представлял, как скармливаю правый указательный палец прожорливому лезвию, и палец выходит папиросными ломтиками розовой плоти с пятнышком белой полупрозрачной кости по центру. Из-за двери – знакомый аромат хереса амонтильядо и стоны разбитого сердца. Как и все мамины стоны, они издавались с должным драматизмом: миссис Салливан, левый край сцены, падает на пол, хватается за шикарную грудь, умирает от горя. Прыщавый сын-подросток убегает за кулисы, схватившись за голову.

Все закрутилось, и не успел я ахнуть, как попал в ветеринарную академию.

Радиодебаты опустились до звонков слушателей: женщина из Клиторпса интересовалась, почему Кризис обрушился именно на Британию.

– Это так несправедливо! – сетовала она. – Почему не на всю Европу? И это после нашего раболепства в Брюсселе!

Женщина с брошью презрительно хрюкнула.

– Что ж, стерильность и впрямь имеет региональную природу, – прикрыл ее ведущий. – У вас есть этому объяснение, профессор Хокинс?

– Что ж, если посмотреть глобально, – забубнил тот, – возможно, нам просто не повезло, что бедствие разразилось только на нашем архипелаге; впрочем, в рамках эволюции, катастрофам свойственна подобного рода локализация. – Он замолк, пережевывая сказанное. – На островах, как известно, обитают эндемики. Но, в то же время их популяции зачастую исчезают в ходе подобных катаклизмов. Не важно, вызваны ли они дождем, запустившим генетические неисправности, или чем-то другим, чего мы пока не понимаем. Конечный результат, в общем-то, один, и это…

Я вырубил радио. Вымирание. Меня уже тошнит от этого слова, подумал я. Давайте лучше наденем синие замшевые туфли и потанцуем, как в старые добрые времена, до моего рождения! У меня двадцать девять концертов Элвиса в записи.

Я посмотрел через лобовое стекло: снаружи земля плоская и голая, как разлитая эмульсия, а редкие деревья съежились, будто чего-то испугались. Я проезжаю мимо гипермаркетов, магазинов мобильных телефонов, оптовых баз продажи ковров, дисконтных центров обуви, лавок «сделай сам» и бунгало, возвещающих о начале городского предместья, а впереди растет указатель: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ТАНДЕР-СПИТ».

И он подсказывает бабочке Саму де Бавилю, появившейся из гусеницы Бобби Салливана, что нужно втопить педаль и поспешить в город.

Эй! Homo Brilannicus вымирает, но сын Элвиса будет жить!

Глава 5

Отец мужчины и отец человека

Доктор Лысухинг заявил, что я умру, но я выжил. Пастор и его жена окрестили меня Тобиасом, и я официально получил их фамилию Фелпс. Солидную фамилию, навевающую мысли о дубравах, дождливой осени и английской силе и крепости, передающейся из поколение в поколение здесь, в Тандер-Спите.

Но я оказался не таким крепким, как моя фамилия. В отличие от Фелпсов, которые обитали здесь прежде, в отличие от Фелпсов, чьи кладбищенские эпитафии повествовали о долгих, деятельных и здоровых жизнях, я рос маленьким и болезненным; родители говорили, что вся моя детская энергия словно уходит в отращивание волос. Моя голова напоминала огромный и густой колтун, а тело с ранних лет покрывала обильная поросль, сулившая немалую мужественность, как мечтательно говорил отец.

Остальные придерживались иных взглядов.

– Его родители, должно быть, безбожники, – как-то заявила миссис Биттс, когда они с миссис Флетчер потрошили рыбу на портовом базаре. – Нет ничего христианского в волосах на теле.

Волосы мои были ржаво-рыжими.

– Еще один зловещий признак, – заявила миссис Флетчер, бросая требуху макрели на съедение черепаховым кошкам. – Поговаривают, что он кишит блохами. – А вот это была правда. – Я так думаю, он ведьминское отродье.

– А я думаю, он из Цирка, – изрекла миссис Биттс. – Незаконнорожденный. Один из этих уродцев. Ему не стать мужчиной.

Я побежал и зарылся в материны юбки.

Буду честен с тобой, читатель: я рос с недвусмысленным ощущением, что все как-то неправильно.

Теперь, когда я горжусь своим красноречием и грамотностью (прошу простить меня за это краткое самовосхваление), для вас, возможно, явится сюрпризом, что в детстве моя неразговорчивость вызывала у приемных родителей серьезное беспокойство. Они явственно видели, что я не обделен интеллектом (и даже совсем наоборот, хотя, наверное, нескромно об этом упоминать), но, очевидно, из-за какой-то необъяснимой препоны я не издавал ни единого звука, за исключением писков или хрюканья, не относившихся к людскому наречию. По мнению доброго доктора Лысухинга, все это было связано с моею общей болезненностью во младенчестве и эмоциональной травмою, вызванной несчастным увечьем.

– Ведь кто знает, – рассуждал он, попыхивая зловонной трубкой, – какой эффект подобное увечье могло оказать на психику?

У отца имелось более теологическое объяснение моему молчанию:

– «Я говорю языками человеческими и ангельскими»,[31]31

1 Кор. 13:1.

[Закрыть] – любил он цитировать Библию, успокаивая встревоженную жену. – Он ангел. А это хрюканье – ангельская речь.

Но приемная матушка, которая, в виду своих обязанностей, одевала меня каждое утро и близко знала степень моих физических странностей, включая исключительно неангельскую волосатость, подобной уверенностью не обладала.

– Говори, Тобиас, – стенала она. – На Божьем английском, умоляю тебя!

Фактически только на пятом году жизни первые слова наконец слетели с моего языка. Я хорошо помню сие событие, поскольку тогда отмечали мой официальный день рождения. Так как истинная дата моего появления на свет неизвестна (обычная проблема подкидышей), мы праздновали мой день рождения в годовщину свадьбы родителей. Представьте их за большим обеденным столом, каждая шероховатость которого мне хорошо знакома; руки сцеплены – это тридцатая годовщина их брака. Мой круглолицый серьезный отец, кустистые брови тронуты сединой; мать, скромная и тихая, словно дружелюбная картофелина или пухлая булочка. Представьте их преисполненные родительской гордости улыбки, когда они любуются сидящим напротив дитятей: льняная салфетка под подбородком, на тарелке перед ним – жареная сардина. Я их радость, их счастье.

– С днем рождения, Тобиас! Храни тебя Господь и да благословит Он тебя! – гудит Пастор Фелпс.

Я улыбаюсь. И верчу колесики лежащего на коленях игрушечного поезда, который мне подарили. Вырезанного из дерева сапожником мистером Хьюиттом.

– Кушай, – выдыхает матушка, глаза сияют от волнения, губы дрожат от восторга. – А потом тебя ожидает сюрприз!

Я покорно ковыряю сардину и оставляю хребет на краю тарелки.

– А теперь закрой глаза, – шепчет миссис Фелпс, – и загадай желание!

Я закрываю и молю (при всей скудости воображения, груботканое тандерспитское воспитание пробудило во мне любовь к роскоши уже в эти ранние годы) о великолепном торте.

Как на тот момент установлено, чудеса в Тандер-Спите случались нечасто. Поэтому, когда целых два снизошли на дом Фелпсов за пять лет, радость семьи была безгранична, как и ощущение необычайной избранности. Пусть тому и нет физического объяснения (хотя добрый доктор Лысухинг и сделал все, чтобы в подтверждение своей теории вывести схему заблокированной гортани, которая вдруг из-за некоей внезапной психической стимуляции открылась), но – ибо это чего-то, да стоит – я лично убежден, что просто в момент, когда я молился о торте, матушка загадала собственное желание. Или как еще объяснить произошедшее? Своим четким изящным почерком, матушка записала той ночью в дневнике:

Последовательность событий, насколько мы с Пастором Фелпсом помним, была такова:

Первое: дитя открыло глаза и увидело торт.

Второе: дитя задуло свечки, одну за другой.

И третье: чисто, словно мальчик-певчий, слава Тебе, дорогой Господи, ДИТЯ ЗАГОВОРИЛО!

Внизу страницы, малоразборчивым, дрожащим от излишка чувств почерком, она добавила: Четвертое: я умру счастливой женщиной!

И первые слова – «Слова, которые мы будем хранить вечно», как объявил отец – внезапно, непрошено сорвались с моих губ.

– Какой восхитительный торт! – сказал я. – Пожалуйста, дорогая матушка, не были бы вы столь любезны отрезать мне кусочек?

Ребенок-вундеркинд! И при этом какой вежливый!

– Человека создают манеры, – глухо пробормотал отец, а затем вслед за матушкой разрыдался от счастья. Отрезая следующий кусок и улыбаясь, что доставил им такую радость, я наблюдал, как они притащили молельные подушечки и рухнули на пол, дабы возблагодарить Господа. Их молитва была настолько долгой и страстной, что я успел подчистить весь торт до того, как они встали с колен.

С того дня я больше не пищал и не хрюкал, и родители так гордились моим новообретенным талантом, что просили меня зачитывать вслух длинные куски из Библии и запоминать скороговорки: Собирала Маргарита маргаритки на горе; Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет: Граф Пото играл в лото, графиня Пото знала про то, что граф Пото играл в лото, и тому подобные. Эту способность справляться с такого рода словесными трудностями отмечали не раз на протяжении моей жизни, что являлось источником моей гордости. И нужно ли говорить, что вскоре Фелпс взялся обучать меня зачитывать длинные пассажи из Библии в церкви и вся паства изумлялась моим внезапно явленным, развитым не по летам талантам.

Но в такой маленькой общине, как у нас, я все равно оставался подкидышем, чужаком. Люди пялились на меня и глумились, когда я осмеливался показаться в городе. (Говорят, рыжие пахнут по-другому, но если ты сам рыжий, откуда тебе знать? А даже если так, что с этим делать?) В частности, жители обвиняли меня в том, что я пугаю овец и коров, а вскоре мне запретили появляться на ферме Харкурта – после того ущерба, что я нанес его хозяйству, заглянув однажды с матушкою за яйцами. Вся птица отказалась нестись следующие две недели. По мнению фермера, я также явился причиною нервного припадка его любимой лошади. Даже собаки рычали на меня. Такое несчастливое влияние на животное население Тандер-Спита скоро принесло мне недобрую славу, и жители принялись желчно перешептываться о «дурном глазе».

Отца это приводило в бешенство. Ведь я был избранным дитятей Господа, чему доказательством служила моя любовь к Богу и Писанию; и как мог любой, кто слышал мое чтение в церкви – пред многолюдными собраниями восхищенной христианской братии, – считать иначе? Как может мальчик, столь ревностно поющий гимны таким чистым и ангельским голосом не быть отмеченным Господом? Впрочем, после лошадиного припадка ферму Харкурта я обходил стороной, предпочитая уединенную дорогу к школе, где животные не могли меня учуять. Походы к сапожнику стали источником глубокого стыда, и я никогда не снимал носков, чтобы скрыть неестественную форму стопы. Лавка мистера Хьюитта была сырой и тесной и воняла плохо выделанной шкурой – запах, кой ассоциировался у меня со смертью и страхом. Мистер Хьюитт изготавливал мне особые туфли – из кожи, с дублеными подметками, напоминавшие рыбацкие башмаки. И спустя годы – возможно, в противовес моей естественной наклонности скорее передвигаться по-крабьи, чем ходить, и чтобы скрыть странности походки, – я начал вышагивать слегка на цыпочках.

В деревне меня прозвали Рысак-Тобиас.

В каждой школе имеется непривлекательный мальчишка, который вечно прячется в углу площадки для игр и без толку возится с камнем или палкой, непокорный и непослушный, иногда впадающий в детство и ползающий на четвереньках и не обладающий никаким талантом, что возместил бы его странности. В Тандер-Спите таким мальчишкой был я.

Но не стоит жалеть меня, благородный читатель, ибо я не был несчастен – отнюдь нет. Родители любили меня, и воспоминания о раннем детстве – поистине золотые, потому что у меня было море и его потрясающие дары. Море стало моей огромной коробкой с игрушками и каждый день изрыгало новые чудеса. Представьте меня там, на сером песке, крупицу человеческую перед огромным неразвернутым ковром океана и неба; я сижу на дюне – голые ступни закопаны в песок, а душа открыта и наблюдает.

Небо, от кораллового до бледно-золотого; плоские облака над морем; переливающиеся зеленью перламутровые волны. Скалы, серые и холодные, блестящие от соли, как от священного праха. И там, в одиночестве, я вглядывался в скальные ямки с водой; часами, смотрел в глубину, наблюдая за смутными скоплениями актиний, кружением медуз и крошечными вспышками света от стаек мальков сельди. Опуская руку в воду, вылавливал крабов, миниатюрных омаров, лангустов, креветок, мидий, моллюсков, люцианов, – водяные и земноводные шедевры инженерного искусства, которые носят скелет снаружи, будто доспехи. В упорных поисках я отыскивал ямки побольше и получше и крабов побольше и получше; разделывая последних, обнаруживал внутри лабиринт крошечных мясных камер, выстланных, будто орган в церкви Пастора Фелпса, трубочками из кальция, а стенки между ними гладкие и прозрачные, словно перегородки в глинобитных хижинах японских самураев. «Наброски Господни», как их называл отец, рассматривая, что я принес домой в жестяном ведре. Он считал, что моллюски и другие морские твари нарисованы на полях великого альбома Божьего, в коем шедевром является человек.

Несомненно, Он сломал перо, когда рисовал меня, думал я, глядя с тоской на свое отражение в скальной ямке. Сплюснутое лицо, слишком переполненное чертами, тонкие губы и круглые темные глаза, две изюмины, вдавленные в горелый пирог.

Но «красота в глазах смотрящего», всегда повторяла матушка, и вскоре я начал ей верить.

Для большинства тандерспитцев существовало два вида Природы: Природа, которую может победить человек, и Природа, которая побеждает его. Природа, которую мы одолели, давно была одомашнена предыдущими поколениями поселян: наши знаменитые кошки с черными и рыжими пятнами, как коровы, с характерной полоской на носу, которые вечно разбегались, когда я входил в комнату. Тощие овцы, которые бросались врассыпную при моем приближении. Коровы, чье молоко из-за меня, как утверждали, свертывалось. Собаки, которые меня так недолюбливали: по большей части овчарки, колли и гончие, перемешавшиеся здесь, как и местные семейства: Пух-Торфы, Ядры, Оводдсы – длинные линии межродственных браков и соответствующие надгробия. Но другая Природа никуда не делась: дикая Природа, от которой нельзя защититься; Природа, что вечно прорывалась и грохотала вокруг нас. Скопления жалящих медуз; португальские акулы, которые могут убить тебя или оставить без руки, как Робби Биттса; наводнения и ветра переворачивали наши лодки, словно бумажные шляпы; гигантские спруты утаскивали по ночам людей за борт; картофельная гниль, и многоножки, и вши, и чешуйница в мешках зерна, и осаждавшие нас блохи, и паразиты, которых мы носили внутри.

По матушкиной теории, во мне обитал особо цепкий ленточный червь, которого я приютил с младенчества. Она полагала, этот подлый безбилетный пассажир повинен в моих проблемах со сфинктером, и тратила немало времени, придумывая новые способы вычистить его из меня.

– Это на тебя подействует, злобное создание, – шептала матушка, заливая мне в глотку вонючие зелья и сосредоточенно морща свое простое, картофелеобразное лицо. Она нарекла моего червя Милдред. Имя это – «по простому совпадению», уверяла она, – носила женщина, некогда милая холостяцкому сердцу отца. Но, сколько бы ни старалась, матушка никак не могла извести моего невидимого пассажира. Как и блох, летучих мышей или ножной грибок, которые всем нам досаждали.

Да, Природа нападала, а мы отражали ее удары. Но она возвращалась. Мы снова отражали удар, и она возвращалась снова. Как игристые волны, оставлявшие пенные кружева на побережье да историю, что вплеталась в наши жизни.

– Отец, как именно, каким образом Господь это создал? – помню, спросил я как-то Пастора Фелпса, предъявляя яйцо ската, черную икринку с закрученными нитями, причудливо торчащими с четырех сторон.

– Своим святым мастерством, – терпеливо объяснил Пастор. Я представил, как Господь в мастерской, такой, как у сапожника мистера Хьюитта, озадаченно размышляет над проектом. – И вдобавок Он сотворил все это, и даже больше, в один день. В четвертый. Помнишь, Тобиас? Помнишь Писание? Что создал Господь на четвертый день, Тобиас? Это напрямую касается твоего вопроса. Господь сказал, что произведет что?

Писание лезло у меня из ушей.

– Господь сказал: «Да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной»,[32]32

Быт. 1:20.

[Закрыть] отец.