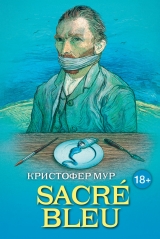

Текст книги "“SACRÉ BLEU. Комедия д’искусства”"

Автор книги: Кристофер Мур

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

– А, свежий воздух ей полезен. – Она переступила через Жюльетт и вошла в мастерскую. – Просыпайся давай, Люсьен. Сестра волнуется.

Двенадцать. Le Professeur Deux

Эмиль Бастард жил в домике, который ему в Дебрях завещал отец, – на северо-западном склоне Монмартра, чуть ниже «Галетной мельницы», чуть выше кладбища. После смерти отца он настелил в домике деревянный пол и провел в него воду, а беговые дорожки и клетки, оставшиеся после грызуньей инсценировки «Бен-Гура», убрал, но жилье все равно осталось не менее эксцентричным, нежели при Ле-Профессёре-I. Миниатюрный ипподром уступил место полкам и столам, заваленным всевозможным околонаучным bricolage – от крохотных паровых турбин до измерительных приборов: лабораторное стекло, пузырьки с реактивами, образцы минералов, батареи и трансформаторы Теслы, людские черепа, нерожденные зверюшки в банках, косточки динозавров и часовые механизмы, умеющие выполнять разнообразные и часто бессмысленные задачи, – к примеру, заводное насекомое, которое бегает по полу и считает оброненные ореховые скорлупки, а потом сообщает о найденном трезвоном крохотного колокольчика.

Как и отец прежде, Эмиль Бастард был ученым и академиком – он преподавал в Académie des Sciences и занимался полевыми исследованиями сразу по нескольким дисциплинам. В Académie его считали чем-то вроде «человека эпохи Возрождения», а население Монмартра полагало чудаком и безобидным психом. Как и отца, его звали Ле-Профессёром.

Профессёр сидел за письменным столом и перебирал заметки, которые делал в недавней спелеологической экспедиции, и вдруг его встряхнул стук в дверь. Такого почти никогда не случалось. Он открыл дверь и увидел очень низенького, однако хорошо одетого человечка – в котелке и с кожаным ранцем через плечо. День был теплый, и человечек нес сюртук на руке, а рукава его были закатаны по локоть.

– Bonjour, Monsieur Bastard, я Анри де Тулуз-Лотрек, художник. – Человечек протянул карточку. – Я пришел в интересах нашего общего друга. Месье Люсьена Лессара.

Профессёр взял карточку Анри и шагнул в сторону, чтобы Тулуз-Лотрек протиснулся в дверь.

– Входите, прошу вас. Пожалуйста, садитесь. – Он показал на диван – там уже восседал частично реконструированный скелет ленивца. – Зверя можно сдвинуть. Это мой нынешний проект.

Профессёр выволок стул из-за стола и уселся напротив гостя. Он был так же высок, как Анри низкоросл, и очень худ в придачу: во фраке он напоминал насекомое – богомола с бакенбардами.

Под ногой Анри хрустнула скорлупка фундука, и художник поморщился.

– Извините, – сказал Бастард. – У меня тут одна машинка скорлупу считает.

– Но зачем по всему полу разбросано?

– Я же сказал, у меня машинка ее считает. Хотите посмотреть?

– Быть может, в другой раз, благодарю, – ответил Анри. Он снял котелок и водрузил его на череп ленивца – тот являл тревожно меланхоличное выражение, вероятно, потому, что скелет собран был не до конца. – Насчет Люсьена Лессара.

– Да, и как там мальчик?

– Вы давно с ним знакомы?

– Больше двадцати лет. Мы познакомились, когда он был совсем маленьким, еще в Прусскую войну. Мой отец отправил его одного ловить крыс в старой гипсовой шахте у кладбища. А когда я про это узнал, пошел за ним. Беднягу Люсьена я поймал, когда он выбегал из каменоломен в полном ужасе. Отец мой был блистательный ученый, но в обращении с детьми далеко не всегда включал здравый смысл. Он относился к ним, как ко взрослым, только маленьким. Ничего личного.

Анри отмахнулся от извинения.

– Люсьен меня беспокоит. Объяснить трудно, но у меня ощущение, что на него действует некий наркотик. – С этими словами он открыл ранец и вытащил горсть тюбиков краски. – Полагаю, в эту краску подмешан какого-то рода психодислептик – вещество, влияющее на здоровье и рассудок Люсьена.

– Понимаю. – Профессёр взял у Анри тюбики, отвинтил крышечки со всех поочередно и каждый тюбик понюхал. – Похоже, растворитель – льняное масло.

– Профессер, не могли бы вы их проанализировать у себя в Академии? Нет ли в них чего-нибудь вредного?

– Я разберусь, да, но сперва скажите мне, какого сорта поведение вызывает у вас беспокойство. Даже обычные масляные краски содержат вещества, которые могут оказаться токсичными и вызывать симптомы безумия.

– Он заперся в сарае за своей булочной с красивой девушкой и почти не выходит оттуда. Его сестра очень переживает. Говорит, он перестал печь хлеб и, похоже, больше не ест. Говорит, только сношается и красит картинки.

Профессёр улыбнулся. Люсьен рассказывал ему о своем друге-графе и его склонности к дансингам и борделям.

– Со всем должным уважением, месье Тулуз-Лотрек, но чем это отличается от вашей жизни?

– Я вас умоляю, месье профессор, но я экспериментировал с абсентом и могу свидетельствовать о его опасных галлюциногенных свойствах. В особенности – о его способности превращать дурнушек в красавиц.

– Ну, это восьмидесятиградусный спирт, а полынь в нем ядовита. Подозреваю, после приема у вас перед глазами мелькает ваша собственная смерть.

– Да, но с изумительнейшим бюстом. Как вы это объясните?

– В том-то и закавыка, – ответил Профессёр. Вопреки любой рациональности, он любил искать ответы даже на самые нелепые вопросы.

– В общем, – продолжал Анри, – я подозреваю, что в красках что-то такое содержится – и оно воздействует так же. И наш друг Люсьен подпал под его воздействие. Кроме того, я полагаю, что и сам находился в прошлом под действием того же наркотика.

– А нынче – нет?

– Нет, нынче я просто вольнодумец и блядун. А в прошлом у меня – одержимость и любовь. Именно под их чары, мне кажется, и подпал Люсьен.

– И кто, по-вашему, его эдак травит?

– Я убежден, что составлен заговор – между той самой девушкой и ее сообщником, торговцем красками.

– А их мотив?

– Соблазнить Люсьена.

– И вы сказали, она очень красива?

– Изумительно. Вся сияет красотой. Так, что раздражает.

– Месье Тулуз-Лотрек, я могу понять, зачем кому-то понадобится сговариваться и соблазнять вас. У вас есть титул, вы, я полагаю, наследник немалого состояния, а Люсьен – всего лишь бедный сын булочника. И хотя он может быть небездарным художником, это, как вам отлично известно, отнюдь не гарантия того, что он когда-либо стяжает успех либо финансовое вознаграждение своим трудам. Итак, еще раз – каким может быть мотив?

Анри встал и заходил взад-вперед перед диваном, при всяком втором шаге похрустывая ореховой скорлупой.

– Не знаю. Но могу вам сказать вот что. Когда нечто подобное случилось со мной, Люсьен и некоторые другие мои друзья сделали все возможное, дабы устранить ситуацию, и одержимость моя миновала. Но я потерял время. В значительных количествах. Воспоминания. Не могу припомнить по нескольку месяцев кряду. У меня есть картины, которые я не помню, чтобы красил. Зато я помню, как красил другие, и у меня их нет. Других объяснений я предложить вам не могу. Вероятно, если вы что-то отыщете в краске, и оно объяснит нам эти потери времени, мы сумеем найти способ этот кошмар прекратить.

– Запретим вашему другу писать картины и заниматься любовью с красивой женщиной?

– Когда вы это произносите так, звучит, как не очень полезное дело.

– Да нет же, это вполне полезно, месье Тулуз-Лотрек, и вы – очень верный друг Люсьена. Вы лучше, чем вам самому известно. А сестра Люсьена вам не рассказывала, как умер их отец?

– Нет, и сам Люсьен упоминает лишь об отцовой любви к живописи.

– Его сестра считает, что эта любовь к живописи его и убила. Я проверю краски. Займет несколько дней, но я отыщу, из чего они сделаны. Но если я даже что-то найду, вероятно, вам будет непросто избавить Люсьена от опасности. Если он сам не желает спасаться.

– У меня есть план, – сказал Анри. – Я знаю двух вышибал из «Красной мельницы» – ребята они крепкие, умеют работать дубинкой. Если вы что-то найдете, мы ворвемся в мастерскую, вырубим Люсьена, стащим его с нее и привяжем там к чему-нибудь, пока в себя не придет.

– Вы – друг еще лучше, чем я думал, – сказал Профессёр. – Мне зайти к вам в студию, когда у меня будут готовы результаты?

– Адрес на карточке, но в мастерской меня часто не бывает, поэтому лучше прислать нарочного, – ответил Анри. – Люсьен отзывался о вас в таких выражениях, которые обычно приберегает для своих героев-художников, и даже матушка его поминала вас добром, а это само по себе чудо. Поэтому я знаю, что могу вам доверять – вы сохраните это дело строго между нами. У меня есть основания подозревать, что Красовщик опасен.

Тут в комнате зажужжали моторы и что-то метнулось из-под дивана. Анри завопил и вспрыгнул на тахту. По полу заметалось латунное насекомое размером с белку – от одной ореховой скорлупки к другой. При встрече с каждой оно пощелкивало, затем с треском перебегало к следующей.

– А, должно быть, полдень, – промолвил Профессёр.

– Пора пить коньяк, – едва переводя дух, промолвил Анри. – Вы со мной, профессор?

*

Его здравомыслие туманилось от одной лишь мысли о Кармен – это следовало признать. Иначе с чего бы ему думать, будто он способен найти одну конкретную рыжеволосую прачку, о которой три года не было ни слуху ни духу, в центральном районе, где живут тысячи людей? Ему для «Красной мельницы» литографию делать, афишу Жейн Авриль, а если он настоящий верный друг, то он предпримет еще одну попытку спасти Люсьена, – однако же образ Кармен влек его в Третий аррондисман. Образ ли это, виденье ли? Она была хорошенькой, но отнюдь не красавицей, и все же некоторая грубость в ней, какая-то ее реальность трогали его, и он никогда прежде не писал лучше. Может, в этом дело? В чем же оно – в девушке или в живописи?

– Тебе больно, малыш? – спрашивала, бывало, она. Единственная, кому – кроме его матушки – позволялось его так называть. – Растереть тебе ноги?

А он даже не знает, жива ли она. А вдруг, как и сказал Красовщик, сгинула – быть может, от горя, когда он уехал? Бросил ее…

Заскакивая то в одну прачечную, то в другую, пока фиакр его дожидался, он углубился в Марэ – еврейский квартал на правом берегу Сены. Никоим образом не гетто, район этот, как и большинство парижских кварталов, претерпел обновления барона Османа, и архитектура здесь нынче была типовая – такие же шестиэтажные дома с мансардами. Единственный признак экономического или этнического отличия – обилие ювелиров, вывески в витринах булочных на иврите да вездесущие хасиды, бродящие в своих длинных пальто даже в августовскую жару. Но нынче в Марэ все двигались как-то украдкой – в городе политической силой вздымался антисемитизм, и еврея, забредшего куда-нибудь не туда, запросто мог оскорбить любой подвыпивший господин – за какую-нибудь воображаемую обиду или плетенье некоего паранойяльного заговора. К вящей досаде Анри, его приятель и тоже художник Адольф Виллетт – человек в прочих отношениях весьма остроумный – баллотировался в мэры Монмартра на антисемитской платформе. К счастью, правда, проиграл он с треском.

– Виллетт, тупица ты, – говаривал ему Анри. – Я бы с радостью тебя поддержал, но сам я благородных кровей, а посему, доведись мне проводить черту, руководствуясь случайностью рожденья, мне бы пришлось избегать общества всех вас, навозных плебеев. С кем бы я тогда бухал?

Иногда очень трудно примирить таланты человека с особенностями его личности. Даже великий Дега, бывший личным героем Анри как художник и, вероятно, лучший рисовальщик из всех импрессионистов, при личном знакомстве оказался полным мудлом. Анри даже одно время жил с ним в одном доме, но от мастера набрался никакой не мудрости. Ему доставалось только презрение. Поначалу лишь простое высокомерное бурчанье при встрече во дворе, а затем, когда Анри повстречался с мастером на коллективной выставке, где экспонировались работы их обоих, Дега сделал вид, что не замечает стоявшего поблизости Анри, и сказал:

– Эти рыжие у Тулуз-Лотрека – они все похожи на сифилитичных блядей.

– Вы так говорите, будто это плохо, – через плечо заметил Анри, но замечание ранило его. Оскорбленный своим героем, он ухромал в угол галереи, где публика была не такая надутая. Дега вдохновлял его, и в своем восхищении мастером Анри был открыт – не таил влияния Дега на свое творчество. Оттого подобное пренебрежение и ранило глубже. Анри уже собирался бросить всех друзей и пойти нажраться – возмутительно, скандально – в какой-нибудь танцзал для рабочих, но тут ощутил у себя на плече чью-то руку. Он поднял голову – перед ним стоял худой мужчина лет под шестьдесят, с седой бородкой клинышком, и смотрел на него из-под полей шляпы из грубого полотна. Пьер-Огюст Ренуар.

– Мужайтесь, месье. Дега ненавидит всех. Возможно, он и лучший скульптор из ныне живущих, раз зрение не позволяет ему больше писать, но я поделюсь с вами секретом. Его танцовщицы для него – вещи. Предметы. У него к ним нет никакой любви. А ваши танцовщицы, месье, – они живые. Они живут на холсте, потому что вы их любите, нет?

Анри не знал, что и сказать на это. Его ошарашил такой стремительный переход от зубодробительной ненависти к себе после Дега к электрической онемелости после необычайной доброты Ренуара. Он вдруг ослаб – пришлось даже опереться на трость.

– Нет. То есть да. То есть – merci beaucoup, месье Ренуар, по-моему, вам известно…

Ренуар похлопал его по руке, прерывая:

– Смотрите. Через минуту я подразню его за то, что он не любит евреев, и он выскочит отсюда опрометью, как избалованное дитя. Будет весело. Дега всегда отделен от своих сюжетов. Отделяется он от них по собственному выбору. Всегда так поступал. Он не умеет смеяться с какой-нибудь толстухой – а мы так умеем, правда? – Ухмылка сатира из-под шляпы, искорка радости в глазах. – Пусть вас не огорчает уродство Дега. Камилль Писсарро, мой друг – он еврей. Вы его знаете?

– Встречались, – ответил Анри. – Мы оба выставляемся у Тео Ван Гога. А мастерскую делим с Люсьеном Лессаром, они тесно дружат.

– Да, Люсьен. Мой ученик. Вечно рисует собачек в случке. Мне кажется, с этим мальчиком что-то не так. Может, из-за того, что он столько времени в пекарне проводит, у него дрожжевая инфекция. В общем, Писсарро – он и похож на раввина с этой своей огромной бородой и крючковатым носом. Только на пиратского раввина – сапожищи-то у него вон какие. Ха, пиратский раввин! – И Ренуар хохотнул собственной шуточке. – Теперь, когда он приезжает в Париж, ему приходится скрываться в гостиничном номере – он до того по-еврейски выглядит, что прохожие на улице плюют в него. Какая низость! Писсарро! Величайший из всех нас. Но они-то не знают, а я знаю – из окна гостиницы он пишет лучшую картину в своей жизни. И вы так поступите, месье Тулуз-Лотрек. Возьмите низость Дега и сделайте из нее великие картины.

Анри понял, что если он тут еще немного постоит, то наверняка расплачется. Он еще раз поблагодарил Ренуара, низко ему поклонился и попросил прощения: у него встреча, которую он только что себе придумал. Но Ренуар схватил его за руку.

– Любите их всех, – произнес он. – Вот в чем секрет, молодой человек. Любите их всех. – Художник разжал хватку и повел плечами. – И тогда, если даже картины ваши окажутся говном, вы же их все равно любили.

– Любить их всех, – повторил за ним Анри и улыбнулся. – Да, месье. Так и буду.

И он так пытался – все еще пытался показывать это в своих работах. Но все равно граница между ним и его сюжетами часто пролегала – не от презрения, как у Дега, а от его собственных в себе сомнений. Он их любил за человечность, за их совершенное несовершенство, ибо оно у них всех было общее – и между собой, и с ним. Но по-настоящему любил он только одну – вероятно, она одна была так же несовершенна, как он. И он нашел ее в третьей по счету прачечной Марэ.

Хозяином там был грязный трепаный мужичина – его будто бы уже один раз повесили, а потом зачем-то оживили. Когда Анри вошел, он колотил мальчишку-посыльного.

– Pardon, Monsieur, я художник Тулуз-Лотрек. Я ищу женщину, которая несколько лет назад сидела у меня на сеансах, а теперь я ее потерял. У вас случайно не работает мадмуазель Кармен Годен?

– А кто спрашивает?

– Прошу меня простить, я не осознавал, что вы не только хам, но и глухой. Как и десять секунд назад, я по-прежнему граф Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек-Монфа, и я ищу Кармен Годен.

Анри на собственной шкуре убедился, что детективная работа не согласуется с его конституцией – приходилось разговаривать с людьми либо странными, либо глупыми, а успокоить нервы алкоголем возможности не представлялось.

– Да плевать мне, что у тебя титул с именем в три этажа, никакой Кармен тут нету, – ответил этот трепаный грязнуля. – Пшел теперь на хуй, карлик.

– Очень хорошо, – произнес Анри. Обычно титул несколько смягчал такого рода сопротивление. – В таком случае, мне придется вести свои дела в иных местах, где я буду вынужден нанимать убийцу владельцев прачечных.

В такие моменты Анри очень жалел, что не располагает отцовой статью – тот хоть и был полоумный, но всегда держался с огромной помпой. Он, не раздумывая, принимался колотить по стойке тростью, и девятьсот лет власти аристократов обрушивались на голову неразумного прислужника, опрометчиво вызвавшего его неудовольствие. Анри же просто отпустил ничем не подкрепленную угрозу и похромал прочь.

Но в дверях его остановил женский голос. Он обернулся – из-за полога в глубине прачечной выходила женщина.

– Кармен Годен – это я, – сказала она.

– Кармен! – От первого же взгляда на ее неестественно рыжие волосы, подобранные наверх в косматый chignon, на два ятагана локонов, что обрамляли с обеих сторон ее лицо, сердце его скакнуло в груди, и он, буквально паря от возбуждения, кинулся обратно к стойке. – Кармен, ma chère, как ты?

Женщина смешалась.

– Простите, месье, но мы с вами знакомы?

Анри видел – смятение у нее не показное и, очевидно, заразное, ибо теперь смутился и он.

– Конечно, знакомы. Все те картины? Наши вечера вместе? Я же Анри, chère. Три года назад?

– Простите, – сказала она.

– А теперь пошел вон, – высказался трепаный. – Ей работать надо.

Взгляд Кармен из скромного и смущенного стал яростным, и она обернулась к хозяину:

– Ты погоди! – И снова Анри: – Месье, не могли бы мы выйти на минутку?

Ему хотелось поцеловать ее. Обнять. Отвести домой и приготовить ей ужин. Вот это ее свойство – сила и в то же время хрупкость – в ней по-прежнему чувствовались, и то в нем, что он обычно держал вдали от посторонних глаз, немедленно повлеклось к ней. Забрать ее домой, есть с ней, потягивать вино, тихонько посмеиваться над чем-нибудь грустным, потом любить ее и засыпать в ее объятьях – вот чего ему хотелось. А потом проснуться и перенести эту сладкую меланхолию на холст.

– Прошу вас, мадемуазель, – промолвил он, распахивая перед нею дверь. – После вас.

На тротуаре она быстро отошла в парадное соседнего жилого дома, чтобы не видели из прачечной, и повернулась к нему.

– Месье, три года назад я очень болела. Я жила на Монмартре, работала на пляс Пигаль, но ничего этого я не помню. Я все забыла. Врач говорил, что лихорадка повредила мне голову. Сестра привезла меня к себе и выходила. Но я не помню почти ничего, что было прежде. Может быть, мы встречались тогда, но извините меня – я вас не знаю. Вы говорите, я вам позировала? Вы художник?

Лицо Анри онемело, будто его отхлестали по щекам. Но жжение не утихало. Она и впрямь его не знала.

– Мы были очень близки, мадемуазель.

– Друзья? – уточнила она. – Мы были друзьями, месье?

– Более чем, Кармен. Мы проводили вместе много вечеров, много ночей.

Рука ее метнулась ко рту, словно бы в ужасе.

– Любовники? Мы же не были любовниками?

Анри вгляделся в нее, но ни следа обмана, ни проблеска узнавания, ни стыда, ни радости – ничего в ее лице не нашел.

– Нет, мадмуазель, – произнес он, и слова эти дались ему так же трудно, как неуступчивый больной зуб, не желающий покидать рот. – Мы вместе работали. Мы были не просто друзьями. Натурщица для художника – это больше, чем друг.

Похоже, ей стало легче.

– А я была вам натурщицей?

– Лучшей, что мне попадались. Картины я могу вам показать. – Но еще не договорив, он понял, что не сможет. Он бы мог показать ей лишь несколько из множества. Да и тех у него осталось лишь три. Однако он помнил – или считал, будто помнит, – что писал их десяток. В уме он видел ню, которую писал с нее, – но не припоминал, чтобы продал ее, а теперь ее у него точно нет. – Быть может, вы могли бы зайти ко мне в мастерскую. Я бы показал кое-какие наброски с вами, и память, возможно, вернулась бы к вам при виде этих картин.

Она покачала головой, не отрывая взгляда от мостовой.

– Нет, месье. Я б никогда не смогла позировать. Невероятно, что я это делала. Я же такая дурнушка.

– Вы прекрасны, – сказал он. И не преувеличил. Он видел. Он перенес эту красоту на холст.

Тут на улицу вышел хозяин.

– Кармен! Тебе работа нужна, или ты хочешь сбежать с карликом? Мне-то навалить, но если тебе работу, так иди и работай.

Она отвернулась от художника.

– Мне нужно идти, месье. Спасибо за предложение, но то время забыто. Возможно, к лучшему.

– Но…

Она юркнула в прачечную мимо хозяина. Тот рыкнул на Анри и захлопнул дверь.

Тулуз-Лотрек забрался в ожидавший фиакр.

– Еще в прачечную, месье? – спросил извозчик.

– Нет, в бордель на рю д’Амбуаз в Девятом. И полегче на поворотах. Чтобы пойло не плескалось.

Тринадцать. Женщина в кладовой

Мамаша Лессар никогда раньше не применяла насилие к посторонним людям. Разумеется, живя на Монмартре, где в дансингах и кафе мешалась разная публика – и богема, и рабочий люд, и буржуазия, – она видела немало драк, а также лечила порезы и синяки у своих мужчин. В Прусскую же войну она не только пережила обстрелы города и помогала ухаживать за ранеными, но видела и послевоенные бунты, когда коммунары выкатили пушки из церкви Святого Петра, скинули правительство, а потом легли под пулями расстрельных команд у стены кладбища Пер-Лашез. Чего греха таить, она не раз сама давала понять – даже грозила, – что перед насилием не остановится. И более-менее убедила всю свою семью и большинство художников, живших на горе, что способна слететь с катушек в любую минуту и всех изничтожить, как сбесившаяся медведица. Такой репутацией она гордилась – достичь ее было нелегко. Но дерябнуть Жюльетт по лбу стальной сковородой – это у нее был первый настоящий акт насилия. И его она сочла до невероятия неудовлетворительным.

– Может, другой сковородкой надо было? – спросила Режин, пытаясь утешить родительницу.

– Нет, – ответила мамаша Лессар. – Можно было взять медную с нашей кухни, а не из пекарни, с латунным покрытием – она легче и для crêpes, по-моему, лучше. Но вышибать мозги у натурщиц все равно удобнее стальной. Она тяжелая, но не настолько, чтоб не размахнуться. А скалкой не хотелось. Смысл-то был ее оглушить, а не башку проламывать. Нет, той сковородкой было идеально.

Люсьена они перенесли наверх в квартиру и теперь сидели у кровати, на которой он лежал, бледный как сама смерть.

– А если бы крови было побольше? – спросила Режин. – Знаешь, ну вот как мы пирожки прокалываем, чтобы сок начинки совсем чуть-чуть тек?

– Нет, – ответила мадам. – Мне кажется, удар тоже был идеальный. Ее задуло, как свечку, – и ни капли крови. Она очень хорошенькая, кровь бы ей платье испортила. Нет, я думаю, треснуть кого-то по голове – это как секс: занятие неблагодарное, лишь бы сохранить мир и покой. – И она с тоской вздохнула, глянув на ферротип папаши Лессара, стоявший на тумбочке. – Радость – в том, что грозишь. Угрозы – они как любовные сонеты оскорбления действием. Ты же знаешь, я особа романтичная.

– Mais oui, Maman, – ответила Режин. Она встала и прислушалась. – Кто-то на лестнице.

– Возьми сковородку, – посоветовала мамаша Лессар.

Режин вышла на верхнюю площадку как раз в тот же миг, что и мужчина с бычьими плечами и в рабочей одежде. Он поймал ее одной рукой за талию, закружил, притиснул к стене и принялся немилосердно целовать, а она елозила и уворачивалась – трехдневная щетина очень царапала ей лицо.

– Моя сладенькая, – говорил ее супруг Жиль в паузах. – Цветик мой. Хотел тебя удивить, а ты мне блинчики жарить уже собралась. Мое сокровище.

– Сковородка – это дать тебе по башке. Отпусти меня, – ответила Режин. Она опять заерзала в его хватке, а он только крепче прижал ее к стене. – Мой любовный поросеночек, я соскучилась. Это Жиль, – крикнула она матери.

– Тресни его, – сказала мамаша Лессар. – Заслужил, раз домой так рано явился.

– О, – произнес Жиль и выронил супругу, как отравленное яблоко. – И мамаша тут.

– Добрый вечер, Жиль, – сказала мамаша Лессар с пренебрежительным холодком в голосе: дородный плотник ей очень нравился, но если он об этом будет знать – никакой выгоды.

Жиль шагнул в спальню.

– Что с Люсьеном?

– Эта женщина, – ответила Режин.

– Какая женщина? – Жиль весь последний месяц пребывал в блаженном неведении касаемо того, что происходит в булочной, поскольку почти все время проводил в Руане – они там строили общественное здание.

– На пороге склада лежит девушка без сознания, – сказала мамаша Лессар. – Ты должен занести ее внутрь.

– Конечно, – сказал Жиль, словно с его стороны крайне мордоплюйски было не понимать, до чего он никчемен. – Сейчас иду. – Он повернулся к Режин: – А crêpes ты мне разогрей, моя сладенькая. – И спустился по лестнице.

– Сковородка была тебя по голове лупить, – напомнила ему супруга.

– Прости меня, – сказала мамаша Лессар. – Я подвела тебя, дитя мое. Я позволила тебе выйти замуж за полного недоумка.

– Да, но он сильный, и ему плевать на искусство, – ответила дочь.

– Что есть, то есть, – согласилась мадам.

А внизу, на складе Жиль стоял перед портретом Жюльетт. Это правда – на искусство ему было сдрочить с высокой бочки, но если дело доходило до голых женских форм, он был крупным энтузиастом.

– Sacré bleu! – воскликнул он без всякой иронии.

– Тебе помочь? – донесся из пекарни голос Режин.

Жиль попятился от картины.

– Нет. Ее тут нету. Тут вообще никого нету.

– Она же была здесь. – Режин уже стояла в дверях сарая.

Жиль обернулся к ней так споро, что чуть не потерял равновесие.

– Chère, ты меня напугала. А ты знала, что у сарая стеклянный потолок? Я никогда раньше таких сараев не видел. Зачем тут световой люк вообще? – И он пожал плечами от всеобщей загадочности.

Режин прижала ко рту ладонь, будто давила в себе всхлип, и вымолвила:

– Зайди в дом, Жиль. Мне тебе нужно кое-что сказать.

*

Красовщик услышал дребезг ключа в замке и открыл ей дверь.

Блё вошла в квартиру и осторожно потянула наверх с головы шляпу за поля.

– Ай, ай, ай, ай.

– Тебе пора с ним кончать, – произнес Красовщик. – Кое у кого завелись подозрения.

– Уй! – высказалась на это Блё, исторгнув из легких воздух, – она как раз сорвала с головы шляпу и кинула ее на вешалку. И склонилась перед Красовщиком, а его впавшие глаза несколько выпучились, когда он хорошенько разглядел ее вспухший багровый лоб. – Ты считаешь?

– Что случилось?

– А как по-твоему? Меня стукнули.

– Булочник?

– Нет, не булочник. Мне кажется, его мамаша. Я не ожидала.

– Ты их убила?

– Да, я не знаю, кто меня стукнул, но все равно всех поубивала.

– Вздорная ты с синяками. Вина хочешь?

– Да, вина, еды. – Она рухнула на диван. – У нас есть горничная?

Красовщик застенчиво повернулся с ней и пожал плечами.

– Ох, ебать-и-красить. Ладно, тащи тогда вина. Кто, по-твоему, начал подозревать?

– Карлик. Этот художник-недомерок. Он тут был. Купил у меня красок. Выспрашивал про Голландца, про Овер.

– Не мог же он связать нас с Голландцем. Как бы ему это удалось?

Красовщик опять пожал плечами и вручил ей тяжелый хрустальный бокал с вином.

– Не знаю. Может, письмо получил? Голландец совсем спятил. Причем не так, как обычно. Может, карлика убить? Безопасности ради?

– И с какого конца это будет безопасно? Он бы ничего и не заподозрил, если б ты не грохнул Голландца.

– Случайно. Ничего не поделать, – ответил Красовщик.

– Так вот, убивать его мы не станем. Мы спрячемся.

– А булочник? Он подозревает?

– Нет, ничего он не подозревает. Он без сил. Я его сегодня возила в Лондон на неделю. Это все его родня.

– Ты забрала картину?

– А похоже, что я забрала картину? Я вот что принесла. – Она швырнула на кофейный столик полувыжатый тюбик краски. – Синей у него больше не осталось.

– А картину почему не забрала?

– Потому что кто-то дал мне по мозгам, а картина, блядь, огромная, нет? И до сих пор не высохла, я не могла срезать ее с распялок и свернуть. А пойди я через весь Монмартр с собственной ню больше меня самой, меня бы заметили, тебе не кажется?

– Я просто спросил. Вздорная ты после Лондона.

– Я не после Лондона вздорная. Не один месяц работы потеряли, мне врезали по башке и вдобавок приходится разговаривать с тобой. Вот отчего я вздорная.

– А, – произнес Красовщик. – А я не люблю Лондон.

– Принято к сведению. – Она допила вино. – Есть есть?

– Жареная курица. Я оставил тебе половинку. Значит что – мы забираем картину, потом убиваем пекаря и всю его родню, чтобы замести следы, так?

– Нет, не так. Никого мы не убиваем. Что у тебя вообще такое с убийствами? Грохнул Голландца и вошел во вкус, что ли? И еще хочется? Это тебе не горничных елдой распугивать. Если и дальше будешь убивать художников, кто-нибудь, знаешь, наверняка заметит.

– Думаешь, художников можно елдаком напугать? – Он закатил глаза к потолку: какие дивные возможности представляются. Блё не знала, что он так однажды попробовал с художницей Артемизией, и та пригрозила отпилить ему голову, безумная итальянская прошмандовка.

– Нет, но и убивать их нельзя. По крайней мере – не всех. И не так.

– Возьмем краску. А если ты пойдешь со мной, они и не вспомнят.

– Конечно, блин, не вспомнят. Они же будут мертвые. – И она обозвала его на мертвом языке – кличку можно было грубо перевести как «говняшка на палочке», только прозвучало кратче и емче: «Говняпальчик».

– Можно переехать, спрятаться. Карлик спрашивал о рыжей прачке. Может, ее стоит ему еще разок найти. Пишет он быстро.

Она покачала головой:

– Нет. Спрячемся. Но сначала мне нужно закончить с Люсьеном.

– Хочешь ванну?

– Еды.

– А потом ванну? Я разжег титан. Вода будет горячая.

– Смотреть нельзя.

– Ну немножко? У тебя лоб становится тирским пурпуром. Мне нравится на белой коже.

– Тирский пурпур? До оттенка? Правда?

Он красноречиво пожал плечами – жест того же типа, что и «О-ёй, я случайно напугал горничную елдой и застрелил одноухого голландского художника, что ж тут поделаешь?»

– Красовщик, – объяснил он.

– Тащи еду, Говняпальчик, – сказала она.

*

– Он умрет? – спросила Режин у матери.