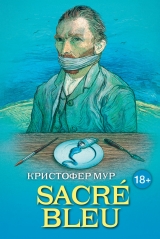

Текст книги "“SACRÉ BLEU. Комедия д’искусства”"

Автор книги: Кристофер Мур

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Странная штука, однако у позвоночных Земли истинно синего пигмента не существует. Рыбья чешуя, крылья бабочек, павлиньи перья, которые, на наш взгляд, – синие, на самом деле обладают так называемым структурным цветом: их поверхности состоят из микроструктур, которые рассеивают очень короткие волны синего света. Это называется рефракцией, и поэтому-то небо нам кажется синим, хотя никакой синей краски в нем нет.

Однако имеются неподтвержденные сообщения о том, что в бассейне Амазонки живет синяя древесная лягушка. Разные западные биологи наблюдали ее в трех случаях, однако при попытках поймать или сфотографировать ее, она как бы исчезала на глазах исследователей.

В местных легендах рассказывается о шамане, который нашел такую мертвую синюю лягушку и сделал из шкурки яд для своих стрел. Когда он подстрелил отравленной стрелой обезьянку, та исчезла – по крайней мере, он так утверждал. Но один мальчик из деревни того шамана вспомнил, что месяцем раньше нашел на окраине мертвую обезьяну, подбитую в точности шаманской стрелой, хотя до этого шаман на охоту не ходил. Синий яд со стрелы как-то перенес животное сквозь время.

Многие индейцы рассказывали, что видели, как амазонская синяя лягушка исчезает у них на глазах, и даже самые тщательные поиски в этом месте никакого результата не приносили. Лягушку больше не видели. Искатели не учитывали одного: не где искать, а когда.

Восемь. Афродита машет, как полоумная

Париж, 1890 г.

Люсьен работал в пекарне один часов до восьми, а потом спустилась Режин. Он стоял за прилавком в булочной. Мамаши Лессар нигде не было, хотя обычно она хлопотала в лавке – подметала, суетилась, расставляла полки и лари задолго до рассвета.

– Где ты была? – спросил Люсьен. – И где маман? Я тут едва управляюсь – и покупателей обслужи, и чтоб хлеб не сгорел.

– Маман устала. Сегодня она работать не будет.

Люсьен протянул покупательнице boule – большую круглую буханку, особенность их пекарни, – взял монеты и поблагодарил женщину, а затем повернулся к сестре. Он не припоминал, чтобы мама пропускала день работы – разве когда ездила к своей маме или мстила отцу за какую-нибудь обиду, реальную либо мнимую.

– Заболела? Послать за врачом?

Режин тяпнула его по затылку багетом, что Люсьен истолковал как «Нет, за врачом посылать не надо».

Два старика, убивавшие время за столиком кафе при булочной, расхохотались.

– А, Люсьен, жена тебе не нужна, э? С такой-то сестрицей.

– Семейный деловой совет, – сказала Режин. Она порхнула мимо как-то более угрожающе, чем обычно мимо порхала их мать, хоть и была вдвое меньше родительницы. Поймала Люсьена за тесемки фартука и потянула за собой в пекарню.

Не успел Люсьен полностью развернуться к ней, как она занесла багет, как топорище, зримо намереваясь вышибить брату мозги аппетитной хрумко-жёвкой корочкой.

– Как ты можешь что-то делать на этом складе, Люсьен? Как ты можешь там писать после того, что случилось с папá?

– Папá сам всегда хотел, чтобы я стал художником, – ответил Люсьен. Он не понимал, чего она так сердится. – И мы всегда пользовались этим складом.

– Как складом, идиот. Не как мастерской. Мы вас вчера там слышали. Жиль колотил в дверь, когда вернулся домой, а вы плевать хотели.

Режин вышла за плотника по имени Жиль – сына вышибалы из танцзала, тоже с Монмартра. Они теперь жили наверху с мадам Лессар.

– А Жиль где? Тоже на работу не пошел?

– Я отправила его по черной лестнице.

– Режин, это будет моя великая картина. Мой шедевр.

Багет прилетел быстро – и обернулся вокруг головы Люсьена. Лессары всегда гордились легкой нежной корочкой своих изделий, поэтому Люсьен отчасти удивился, до чего это больно – и даже сейчас, после стольких лет практики.

– Ай. Режин, я уже взрослый, и тебя это не касается.

– Там женщина была, обормот. С папá.

Люсьен вдруг забыл злиться, забыл, что он один все утро пек хлеб, забыл, что ему должно быть стыдно от того, что сестра слышала, как он занимается сексом.

– Женщина?

– Маман была в Лувесьене, ездила к grand-mère. А мы с Мари ее видели – только со спины, когда она на склад заходила. Какая-то рыжая прошмандовка. Мари пошла посмотреть, что там удастся разглядеть. Так и оказалась на крыше, когда упала.

Режин запыхалась – и вовсе не от того беспокойства, которое сознательно накручивала, чтобы добиться своего. Люсьен частенько уже видал такое и понимал, что причина не в этом.

– А маман знает?

– Нет. – Режин покачала головой. – Никто. Никто не знает.

– А мне почему не говорила?

– Потому что сама ничего не знала. Мы просто видели женщину – только ее спину, но у нее рыжие волосы… у профуры. Видели, как она заходит на склад с папá, а потом он запер дверь. Я не знаю, что там произошло. А потом, когда Мари упала, я просто не знала, что делать. Как-то все сразу и с перебором.

Люсьен обнял сестру.

– Прости меня. Я же не знал. Вероятно, он ее просто писал.

– Как ты вчера?

Люсьен не выпускал ее из объятий и гладил по спине.

– Мне надо идти. Сегодня я действительно пишу Жюльетт. Красками.

Режин кивнула и оттолкнула его:

– Я знаю.

– Мы раньше уже были вместе, Режин. Я думал, что потерял ее. А вчера – вчера у нас случилась встреча.

– И это знаю, но ты же младший. Это мерзко. Маман говорит, у нее теперь нет сына – ты погубил эту несчастную девушку.

– Два дня назад она грозила нанять русского, чтобы он поджег Жюльетт и скормил наших с ней детей собакам мадам Жакоб.

– Это пока она вас не слышала. Она не выйдет из комнаты, пока ты не сходишь на исповедь или пока не придет пора обедать. Смотря что раньше.

– Но мне двадцать семь лет. Ты правда думала, что я никогда раньше не бывал с женщиной?

– Ну, домой ты их не приводил. Мы считали, что тебе кто-нибудь дает, ну… из жалости. И девушки нынче очень много пьют.

Люсьен стряхнул с головы крошки.

– Я не женат, потому что художник, а не потому, что женщину не могу себе найти. Я же тебе говорил – у меня на жену нет времени. Это будет нечестно по отношению к ней.

– Так я тебе и поверила. Наверное, спасибо уже за то, что ты не гоняешься за мальчиками, как тот жуткий англичанин, что приходил к нам в булочную.

– Оскар? Оскар блистателен. По-французски говорит жутко, но человек блестящий.

– Иди, – сказала Режин. – Я присмотрю за лавкой. Иди пиши. И не рассказывай маман, что я тебе сказала. Никому вообще не говори.

– Не буду.

– И не будь мерзким.

– Не буду.

– И не становись затворником, как папа.

– Не буду.

– И дверь в мастерскую оставь открытой, чтоб мы видели, чем ты там занимаешься.

– Не буду.

– Иди. – И она взмахнула сломанным багетом. – Иди, иди, иди, братишка. Иди к своей профуре.

– Я ее люблю.

– Кому какая разница. Иди уже!

*

Все утро, пока хлопотал с хлебом, Люсьен твердил себе: «Сегодня я художник. Буду творить искусство. Я не швырну ее на рекамье и не оттопырю ее до бесчувствия, сколько бы ни умоляла». На самом деле он рассчитывал, что умолять она не станет, – он не был уверен в собственной решимости. «И если даже я швырну ее на рекамье и оттопырю до бесчувствия, просить ее выйти за меня не стану».

Когда Люсьен выбрался из пекарни, Жюльетт ждала его у двери в сарай. На ней было праздничное белое платье с голубыми и розовыми бантами, и высокая шляпка, больше походившая на букет, чем на головной убор. В таком наряде девушка скорее пойдет на танцы во дворе «Галетной мельницы» погожим воскресным вечером. Такое не станешь надевать, чтобы пройти несколько кварталов к художнику, перед которым все это и снимешь.

– Ну ты и красотка.

– Спасибо. Я принесла тебе подарок.

– И очень красиво его завернула, – сказал он, обхватывая ее за талию.

– Да не это, козел похотливый, кое-что другое. Покажу внутри.

Пока он отпирал дверь, она вынула из сумочки деревянный ящик с крышкой на петлях и открыла его.

– Смотри, краски! Торговец заверил меня, что лучшего качества. «Чистые пигменты», – сказал, что б это ни значило.

Внутри лежала дюжина тюбиков – больших, по четверти литра: краски в них хватит прокрыть весь холст, если только не писать импасто, как нравилось Ван Гогу, но Люсьен все равно не считал, что такой метод отвечает его сюжету. На каждом тюбике была приклеена маленькая бумажная этикетка с каплей краски – но никаких надписей, никаких пояснений, что за смесь.

– Но я сегодня собирался покупать краски у папаши Танги.

– А теперь вместо этого можешь сразу начать, – ответила она. Поцеловала его в щеку, поставила ящик с красками на столик, который Люсьен отвел для инструментов, и тут заметила ширму, появившуюся в дальнем углу сарая.

– Oh là là. Это забота о моей скромности?

– Так полагается, – ответил он.

Вообще-то он принес ширму из мастерской Анри на рю Коленкур ни свет ни заря, пока хлебы стояли в печи, чтобы не пришлось смотреть, как Жюльетт одевается или раздевается. Ему показалось, что так он, вероятно, не будет отвлекаться от работы.

Она вышла из-за ширмы в белом японском кимоно, которое Анри держал в мастерской для натурщиц – ну или для себя, потому что время от времени любил переодеваться гейшей, а их общий друг Морис Жибер его фотографировал. Но для того, чтобы Жюльетт стала хоть в чем-то похожа на крохотного художника-аристократа, халатик прискорбно не годился.

– Как ты меня хочешь? – спросила она, и полы кимоно разошлись сами собой.

Ну, это она его нарочно раздражает.

Люсьен смотрел лишь на холст – подчеркнуто, можно сказать, смотрел только на холст – и махнул ей, чтобы шла к рекамье, словно ему недосуг ей показывать, какую позу принять.

– Как вчера будет отлично, – сказал он.

– О, правда? Дверь запереть?

– Позу, – сказал Люсьен. – Позу как вчера, не забыла?

Она сбросила кимоно и возлегла в той же позе, что и накануне. Точно в той же, прикинул он, глядя на свой набросок. Довольно жутко, если натурщица сама так быстро принимает позу без дополнительных указаний.

Люсьен решил поместить ее в восточный гарем – по мотивам алжирских картин Делакруа. Фоном – роскошные текучие шелка и золотые статуи. Может, раб будет обмахивать ее опахалом. А то и евнух? Он уже слышал, как его отчитывают учителя – Писсарро, Ренуар и Моне: «Пиши то, что видишь. Лови миг. Пиши то, что реально». Но беленый сарай не годится для такой красоты, а фон закрашивать черным ему не хотелось, чтобы изображение выступало из тьмы, как у итальянских мастеров или у Гойи с его махой.

– Я думаю писать во флорентийском стиле – передать все оттенки в гризайле, серо-зелеными подмалевками, а потом сверху наложить цвета. Займет больше времени, чем другие методы, но мне кажется, только так я смогу запечатлеть твой свет. То есть вообще свет.

– А подмалевки другим цветом можешь? Скажем, таким вот синеньким, какой мне торговец продал?

Люсьен снова посмотрел на нее: солнце лилось с потолка на ее нагую кожу, – потом на холст.

– Да, да, это можно.

И он принялся писать.

Где-то через час Жюльетт сказала:

– У меня рука немеет. Можно шевельнуться?

И, не дожидаясь разрешения, стала размахивать рукой, как мельница.

– Конечно, я назову картину «Афродита машет, как полоумная».

– Такого раньше точно никто не писал. Будешь первым, кто изобразит машущую натурщицу. Может, начнется революция в искусстве.

Теперь она не только махала рукой, но и кивала. Ее асинхронные движения напомнили Люсьену причудливые машины Профессёра Бастарда.

– Может, стоит сделать перерыв? – сказал художник.

– Купи мне поесть.

– Могу принести что-нибудь из пекарни.

– Я хочу, чтоб ты меня повел обедать.

– Но ты же голая.

– Это не навсегда.

– Давай сначала я закончу твои бедра.

– О, cher, как аппетитно звучит.

– Перестань, пожалуйста, болтать ногами.

– Извини.

От холста он отошел лишь еще через два часа – и потянулся.

– Ну вот теперь, похоже, неплохо и прерваться.

– Что? Что? Я слышу чей-то голос? Я обессилела от голода.

Она драматично прикрыла глаза ладонью и сделала вид, будто лишается чувств, – на кушетке, названной именем ее тезки, это выглядело до странности уместно. Люсьен даже подумал, верную ли позу и мебель он ей подобрал.

– Может, ты оденешься, пока я мою кисти?

Она быстро села и надула губки, выпятив нижнюю.

– Я тебе прискучила, да?

Люсьен покачал головой; выиграть здесь невозможно – отец учил его, что в обращении с женщинами так часто и бывает.

– Куда хочешь пойти обедать? – спросил он.

– У меня есть мысль, – сказала она.

И не успел он до конца осознать, что именно она задумала, как они уже садились на вокзале Сен-Лазар в поезд на Шату, что лишь в нескольких милях к северо-западу от города.

– Это же обед, Жюльетт. Мне нужно вернуться на работу.

– Я знаю. Верь мне, – ответила она.

От станции она привела его на берег Сены. Люсьен увидел, что на островке, к которому от берега вели длинные деревянные мостки, собрались какие-то люди. Гребцы и лодочники пришвартовали свои суденышки к мосткам. Играла музыка, люди на островке смеялись, танцевали и пили, мужчины – в ярких полосатых костюмах и соломенных шляпах, женщины – в ярких разноцветно-пастельных платьях. По всему берегу бродили купальщики – они плескались, брызгались и плавали, а чуть выше по течению Люсьен разглядел парочки, возлежавшие вместе под ивами.

– Невероятно, рабочий день – и столько людей, – сказал он.

– Но чудесно, правда? – Жюльетт взяла его за руку и потянула за собой по берегу.

Люсьен увидел двух художников – они бок о бок работали на их берегу, очень сосредоточенные, кисти у них летали с безумной скоростью. Он было остановился посмотреть, но Жюльетт дернула его дальше.

– Эти двое – они же…

– Пойдем, будет очень мило.

В конце концов, Люсьен сдался неизбежному. Они ели и пили, они танцевали. Жюльетт флиртовала и с разными лодочниками, и с приличными господами, что бродили среди гребцов, присматриваясь к молоденьким девушкам, но едва в тех пробуждался интерес, она висла на руке Люсьена и признавалась ухажеру, что этот художник – ее единственный навсегда. Недовольство визави можно было потрогать рукой.

– Жюльетт, не надо так. Это… ну, я не знаю, что это, но всем от такого неловко.

– Я знаю, – ответила она и влажно чмокнула его в шею. Он поежился и рассмеялся.

Мимо как раз греб какой-то парняга в борцовке и канотье – он закричал:

– Ах, ничто не сравнится с воскресным деньком в «Лягушатнике», oui?

– Oui, – улыбнулся в ответ Люсьен и отсалютовал ему, прикоснувшись к полям своему канотье; он, правда, не помнил, что надевал его, да и, признаться, не припоминал, что оно у него вообще имелось. И был вполне уверен, что сегодня вторник. Да, вторник.

– Пойдем посмотрим, – сказала Жюльетт.

Они пошли по берегу, болтая и смеясь, и Люсьен подмечал, как на воде играет свет, а Жюльетт – как глупо все выглядят в купальных костюмах: некоторые мужчины даже купались, не снимая шляп. Под одной ивой они нашли местечко – ветви там спускались до самой земли, и там, на одеяле, они допили бутылку вина, там они дразнили друг друга, и целовались, и любили друг друга, и все это возбуждало, все казалось опасным и озорным.

А потом чуть ли не весь день – так показалось Люсьену – дремали в объятьях друг друга, а потом пошли обратно на станцию, откуда как раз отправлялся последний поезд в город. Доехали снова до Сен-Лазара, глядя в окно и поддерживая друг друга, ни слова не говоря. Оба при этом щерились, как блаженные идиоты.

Хотя извозчик был Люсьену не по карману, он заплатил, чтобы их довезли обратно до булочной, а на складе Жюльетт снова улеглась в той же позе на рекамье, а он занял место у холста, в руке – палитра, и вновь принялся за работу. Без единого слова, пока свет с потолка не стал оранжевым.

– Ну, всё, – произнесла Жюльетт.

– Но, chère…

Она встала и начала одеваться, словно только что вспомнила о важной встрече.

– На сегодня хватит.

– Раньше это звали «часом художника», Жюльетт, – сказал Люсьен. – Вечерний свет по-особому мягок, а кроме того…

Она поднесла палец к его губам.

– У тебя разве был нехороший день?

– Ну, э-э, да, хороший, конечно, только…

– Он закончен, – сказала она. И через минуту, одевшись, уже стояла в дверях. – Завтра.

Люсьен опустился на табурет – сидя на нем, он писал низ картины. Это был хороший день. Очень хороший. Вообще-то он не помнил, чтобы когда-либо раньше у него бывали такие дни.

Он отложил кисти и палитру и пересел на рекамье – кушетка была еще теплой после тела Жюльетт. «Лягушатник» – он много чего о нем слышал; рассказывали о чудесных временах. Он видел картины Моне и Ренуара, которые те писали, сидя бок о бок. Все оказалось еще волшебнее, чем он даже себе представлял. Люсьен откинулся на подголовник и прикрыл глаза рукой: перед глазами у него мелькал весь день. Интересно, думал он, почему за всю жизнь в Париже он ни разу не провел великолепный воскресный день среди лодочников и «лягушек» в «Лягушатнике»? Возможно, думал он, потому, что «Лягушатник» сгорел до самой ватерлинии в 1873 году, когда ему было всего десять лет, и его так и не отстроили заново. Да, вероятно, именно поэтому. Но это его почему-то совсем не беспокоило.

Девять. Ноктюрн в черном и золотом

Лондон, 1865 г.

Легкий туман омывал речной берег у моста Бэттерси. По Темзе огромными черными призраками ползли баржи – безмолвно, лишь «туп-туп» тягловых лошадей по бечевнику отзывался эхом от домов Челси.

Стоя на мосту Бэттерси, Красовщик напоминал призрак поленницы в ночи – обернутый в плащ, спускавшийся до самой земли, воротник поднят выше ушей и трется о широкие поля черной кожаной шляпы. Только глаза сверкали над толстым шерстяным шарфом.

– И какой псих станет писать по ночам, на улице и в холоде? – проворчал он. – На этом клятом острове всегда холодно и сыро. Ненавижу тут. – Пар валил у него изо рта через шарф и клубился из-под шляпы.

– Он псих настолько, насколько мы же и свели его с ума, – заметила рыжая и сама завернулась потуже в пальто. – И вот на этом же острове тебя провозгласили царем, поэтому не будь таким неблагодарным ушлепком.

– Ну так почини его. Если он будет писать по ночам, мы его потеряем.

Она пожала плечами:

– Иногда проигрываешь.

Она спустилась с моста в Челси и двинулась вдоль реки к художнику, который стоял у мольберта, на котором висела маленькая лампа, чтобы можно было разглядеть палитру и холст.

*

«Ну что за полоумный станет писать по ночам, на улице и в холоде?» – размышлял Уистлер. Он потопал ногами, чтобы не застаивалась кровь, и мазнул ультрамарином по центру холста, набрав его на широкую колонковую кисть.

Краску он разбавил так, что холст пришлось укрепить на этюднике горизонтально, иначе она бы стекала, будто он писал акварелью. Ну и хорошо, что ноктюрны свои он пишет на улице – от паров скипидара в мастерской у него быстро закружилась бы голова, особенно зимой, когда закрыты окна. Как будто голова у него и так не кружилась в мастерской с нею наедине.

Джо… Джоанна, его рыжая дикарка, его благо, его проклятье. Словно сирена из рассказа Эдгара По «Лигейя», быть может. Сверхъестественно разумная, пугающе прекрасная – однако неприкосновенная, почти неприкасаемая, таких он и любил касаться. Но ему с ней было так беспокойно и неприкаянно – он уже терял счет времени: вечером приходил в мастерскую и обнаруживал, что уже закончил картину, но не помнил, что работал над ней. По крайней мере, в этих ночных вылазках он отдавал себе отчет в том, что делает.

Но как же она может быть причиной этой его, гм, зыбкости? И почему ему спокойней, когда он работает ночами?

За спиной – женский голос:

– Мне кажется, когда ты метнул зятя в окно – с того момента все и пошло наперекосяк. Что скажешь, любимый?

Уистлер обернулся так быстро, что чуть не перевернул мольберт.

– Джо, откуда ты узнала, что я здесь?

– Я не знала. Я вышла погулять. Думала, ты, вероятно, дома, с мамочкой.

Суровая пуританка-мать как раз навещала его. Она приехала из Штатов проверить, что с ним, после того, как его сестра написала ей, что волнуется за его «умственное благополучие». Вне сомнений, ее к такому выводу подтолкнул тот случай, когда Уистлер швырнул ее супруга в витрину кафе.

– Ну, это было глупо, – сказала ему Джо в тот вечер.

– Он сказал, что ты похожа на мою прислужницу-потаскуху. – Невероятно, что приходится оправдываться за то, что встал за ее честь.

Но тут она стащила через голову ночную сорочку и голой скользнула ему на колени.

– Если туфля по ноге, любимый, – произнесла она. – Если туфля по ноге.

Таким же манером он проигрывал ей почти все споры.

Обнаружив, что матушка в Лондоне, Уистлер и Джо быстро вычистили из квартиры все улики того, что та сочла бы его «декадентской жизнью»: от его коллекции японских литографий до содержимого бара и самой Джо, которую Уистлер переселил к себе в мастерскую в нескольких кварталах от дома.

А уже через несколько дней, проведенных в разлуке с Джо, он себя почувствовал иначе – как будто к нему вернулась некая его часть, давным-давно утраченная; но кроме того, ему в ярких деталях начали грезиться, как он пишет несуществующие картины или бывает с ней в местах, где никогда не бывал. Теперь же, в холодной и сырой лондонской ночи он скорее ощущал, что не одержим ею, не вдохновлен, не ошеломлен, а… ну… что боится ее.

Не выпуская из руки палитру, Уистлер шагнул к ней и поцеловал в щеку.

– Извини, я тут экспериментировал с бликами света на реке. Текстуры масла создают атмосферу.

– Я вижу, – сказала она. – Так мамаша, значит, считает, что ты спятил?

– Нет, что я просто глубоко развращен.

– Сочту это комплиментом, – сказала она, оплетая рукой его талию. – Ты ужинал?

– Да. Люди ужинают рано, когда к каждой трапезе ждут Господа нашего. У него, очевидно, все дни расписаны по минутам.

– Пойдем в студию, Джимми. Я тебя угощу.

– Спасибо, но я не голоден.

– А кто говорит о еде?

Он шагнул прочь из ее объятий и вернулся к холсту.

– Нет, Джо, мне нужно работать.

– Тебе же этот чертов свет ловить не надо – тут темень, как у черного пса в жопе. Пойдем, хоть согреешься.

– Нет, иди одна. Я завтра попробую в мастерскую заглянуть, тогда и увидимся.

Но никуда заглядывать он не собирался. Если все пойдет по плану, завтра он уже сядет на пароход в Южную Америку. Он установил раскладной трехногий табурет перед мольбертом и уселся, делая вид, что погружен в работу. Джо сказала:

– Сегодня в студию заходил тот жутковатый бурый типчик. Сказал, ты должен ему картину.

– Меня это уже не касается, Джо. Мои работы продаются. Я не могу отдавать картину за несколько тюбиков краски.

Она кивнула и сняла перчатки – тщательнее, чем обычно требовалось для такого простого действия, словно бы прикидывая, что за этим последует.

– Мне кажется, тебе известно, что дело не только в тюбиках.

– Прекрасно, тогда я оплачу наличными. Если зайдет опять, скажи, что в мастерской я буду в понедельник.

К понедельнику он уже будет посреди Атлантики – на всех парах плыть к Чили, писать там батальные полотна. Мать ему все уши проела насчет того, что он бросил Уэст-Пойнт, чтобы стать художником, да и на такую мысль его навела благородная служба брата – он был хирургом в армии Конфедерации. Интересно, подумал он, как это характеризует человека – отправляться на войну, лишь бы сбежать от любовницы.

Джо подошла к нему, провела рукою по волосам, очертила ему лоб ногтем.

– Ты больше не сердишься, что я позировала Курбе?

С другом и наставником Уистлера реалистом Гюставом Курбе они отправились в Нормандию, и однажды Джеймс вернулся днем с берега, где писал рыбачьи лодки, а Джо раскинулась голая на кровати, и ее рыжие волосы медно горели в лучах солнца из окна, а Курбе, у мольберта, писал ее. Тогда Уистлер не сказал ни слова. Они же, в конце концов, художники, а любовница Курбе вышивала в соседней комнате, но когда они с Джо остались наедине, он взорвался.

– Нет, не сержусь, – ответил он, не отрываясь от ноктюрна, который писал. – Его картина и рядом не стоит с моей тогдашней.

– А, так вот в чем дело. Тогда все понятно. – Она взъерошила ему волосы, а потом одной рукой взялась за его макушку, другой – за подбородок и прижала его голову к своей груди. Он ее не оттолкнул, но и не прижался к ней в ответ. – Ах, Джимми, ты такой лапочка. – Она склонилась к нему сама и прижала к себе голову покрепче, а на ухо ему прошептала: – Спокойной ночи, любимый. – Поцеловала его в щеку, выпрямилась и ушла к мосту Бэттерси.

Уистлер посмотрел ей вслед – и понял, что не дышал все время с того мига, когда она взяла его за подбородок. Подумал, не написать ли ее тенью в тумане, но тут же его накрыло: свинцовое отравление, волна, которая его чуть не прикончила, истерики и капризы, утрата памяти, глубокая неуспокоенность, что, казалось, не отступает, стоит ему приняться писать Джо… Он поежился и сунул кисть в жестяную банку, которую подвесил к мольберту.

И тут она к нему обернулась. Лица ее он разглядеть не мог – лишь рыжую корону у нее на голове: так в ее волосах отражались газовые фонари Челси.

– Джимми, – прошептала она, хотя голос будто раздался у него в голове, а не с расстояния в полсотни ярдов. – Тот день в Нормандии? Сразу перед тем, как ты вошел, я выебла Гюстава. Он взял нас обеих, меня и Элизу, одну за другой, а потом мы имели с ней друг друга, а он смотрел. Я решила, что тебе нужно это знать. Но ты нарисовал тогда очень красивые рыбачьи лодки. Я очень люблю эту картинку. Я отдала ее Красовщику. Не сердись. Ты этого не знаешь, но Гюстав спас тебе жизнь. Сегодня ночью. Bon voyage, любимый.

*

– Ну? – спросил Красовщик.

– Картины нет, – ответила Блё.

– Но скоро будет, да? В темноте писать больше не станет? Скоро картина, да?

– Нет. Он уезжает. Я заходила к нему домой. В вестибюле сундуки. У «Уиндзора и Ньютона» он заказал столько красок, что хватит на целый сезон. Счет пришел в мастерскую, но доставили их домой.

– Вот ебучки эти Уиндзор с Ньютоном. Сбывают прусское говно. – И он сплюнул с моста, дабы показать все свое презрение к этим ебучкам Уиндзору и Ньютону, прусскому говну и реке Темзе вообще. – Куда мы едем?

– Мы с тобой – во Францию. А куда он – не знаю.

– И ты дашь ему просто так улизнуть?

– Я думаю тут кое о ком, – ответила она.

– Но о ком? И кем ты ему будешь?

– В этом-то и вся красота. Джо его уже завлекла. – Она сделала легкий реверанс, словно представлялась кому-то. – Мне даже переобуваться не нужно.

– Сомнительно как-то звучит, – сказал Красовщик. – Давай отожмем этого.

– Нет, Курбе очень талантлив. Великий художник.

– Ты всегда так говоришь.

– Вероятно, это всегда правда, – сказала она.

Они отправились во Францию, где нашли Гюстава Курбе в Провансе – а там было тепло, отчего Красовщик был счастлив. Джо станет любовницей, а также время от времени моделью Курбе на следующие десять лет, по истечении коих человека, которого некогда называли величайшим художником Франции, сошлют в Швейцарию, где он и сопьется, всеми брошенный и в нищете.

– Видишь, – скажет потом Красовщик. – На его месте мог быть этот блядский Уистлер. Мы б скормили его сенбернару.

Уистлер Красовщику никогда особо не нравился.

Десять. Спасение

Граф Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек-Монфа ворвался в помещение, выхватил оружие и заорал:

– Мадам, я требую, чтобы вы немедленно отпустили этого человека во имя Франции, «Булочной Монмартра» и Жанны д’Арк!

Жюльетт быстро прикрылась халатом. Люсьен оторвался от холста и взял кисть «на грудь».

– Ну тю, Анри, – «Жанна д’Арк»?

– Так короля ж у нас больше нет.

Жюльетт осведомилась:

– Почему он машет на меня этой посудой?

– Ох ёпть, – вымолвил Тулуз-Лотрек. Вместо трости с клинком он схватил трость с фляжкой – в ней имелись вместилище для коньяка и кордиал (приличному господину не подобает пить прямо из трости, он не дикарь). Орудие предназначалось для визитов к матушке, и теперь он действительно совершал выпады против голой девушки узким хрустальным стаканчиком. – Потому что фужер в трость не поместится, – наконец ответил он, словно это все объясняло.

– Я думал, ты у матушки в Мальроме.

– Был. Но вернулся тебя спасать.

– Очень с твоей стороны заботливо.

– Ты отпустил бороду.

Люсьен потер щеку.

– Нет, я просто перестал бриться.

– Есть ты тоже перестал?

Люсьен и раньше был худ, но теперь выглядел так, будто не ел целый месяц – все время, пока Анри отсутствовал. Сестра Люсьена ровно это и написала в Мальроме:

Месье Тулуз-Лотрек, он перестал печь хлеб. Не слушается ни маму, ни меня. И угрожал физической расправой моему мужу Жилю, когда тот попытался вмешаться. Каждое утро запирается в мастерской с этой женщиной, а по вечерам выбирается оттуда и уходит по проулку, с родней даже не поздоровается. Талдычит про свой долг художника, слова ему поперек не скажи. Может, другого художника послушает. М. Ренуар в Эксе в гостях у Сезанна. М. Писсарро в Овере, а м. Моне, похоже, из Живерни уже и носа не кажет. Прошу вас, помогите, я у нас на горе других художников не знаю, а мама говорит, все они прохвосты никчемные, помочь не смогут. Я не согласна, потому что вы, по-моему, очень добрый и полезный прохвост, да и вообще очень очаровательный человечек. Заклинаю вас приехать и спасти моего брата от этой кошмарной женщины.

С приветом,

Режин Роблар

– Ты же помнишь Жюльетт – с тех еще времен? – спросил Люсьен.

– В смысле – с тех, когда она еще не погубила тебе жизнь и не довела тебя до жалкой развалины? С тех?

– С тех, – подтвердил Люсьен.

– Да. – Анри чокнулся кордиалом с полями шляпы. С посудой в руке он уже чувствовал себя глупо. – Enchanté, Mademoiselle.

– Месье Тулуз-Лотрек, – ответила Жюльетт, не изменив позы, но, выпустив халат, протянула художнику руку.

– Ой-ёй, – произнес Анри. Через плечо он глянул на Люсьена, потом опять на Жюльетт – та улыбнулась спокойно, чуть ли не блаженно: не то чтоб она не сознавала, что совершенно нага, – она будто бы оделяла мир величайшим подарком. На миг Анри забыл, что ворвался сюда спасать друга от ее негодяйства. От его такого милого, очень красивого негодяйства.

Он быстро склонился к ее руке и вихрем развернулся.

– Я должен увидеть твою картину.

– Она не готова. – Люсьен поймал его за плечи, чтобы он не успел зайти за полотно.

– Чепуха, я тоже художник, а также твой сожитель по мастерской, у меня особые привилегии.

– Не с этой работой, Анри, прошу тебя.

– Мне нужно видеть, что ты сделал с этой… этой… – Он махал рукой в сторону Жюльетт, а сам тем временем старался заглянуть за холст. – Этой формой, с этим свечением кожи…

– Люсьен, он говорит обо мне так, будто я вещь, – пожаловалась Жюльетт.

Молодой художник чуть присел и вперился в нее из-за плеча Тулуз-Лотрека.

– Ты посмотри на утонченность теней – они мягко-голубые, там же едва ли три степени оттенков наберется между бликом света и самой глубокой тенью. Такого нигде больше не увидишь – только в отраженном свете. А он здесь почти весь день такой, его окружающие дома рассеивают. Только часа два около полудня блики бывают слишком резкими.