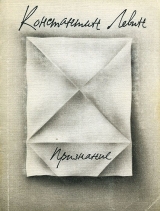

Признание. Стихи

Текст книги "Признание. Стихи"

Автор книги: Константин Левин

Жанр:

Поэзия

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)

«Кто, как Лидия Степановна…»

Кто, как Лидия Степановна,

Непутевого поймет?

Оступившегося, пьяного

Мягкой ручкой обоймет.

Отведет соседа хворого

К знаменитому врачу,

Где не надо, врежет здорово

Безыдейную речу.

Тихо сбычится, такая ведь,

На удар – двойной удар.

Ни армян не даст обхаивать,

Ни евреев, ни татар.

А когда блеснут на улице

Синих глаз ее огни,

При народе расцелуется,

Но чтоб что-нибудь – ни-ни.

А когда, хвала всевышнему,

Сабантуй к ней входит в дом,

Пироги какие с вишнями,

С яблоками, с творогом!

Нет стола на свете лучшего!

Ресторациям – хана!

Выручать, учить, приючивать

Кто сумеет, как она?

Но кого же станет жечь она,

Иссушать, сводить с ума?

Добродетельная женщина

Как бесснежная зима.

70-е

СТАРИК

Хороший был старик Саид Умэр,

Дубленый и серебряный татарин.

Все знал про лошадей и все умел

И был за то аллаху благодарен.

Весьма приметен, хоть и невысок,

Был скор и прям для старого мужчины,

И белый шрам бежал через висок,

Перерубая жесткие морщины.

Бывало, за день не раскроет рта,

Толчется меж коней, широкогрудый,

Батыя забубенная орда

В нем с турками перемешалась круто, —

И вышел ничего себе замес.

А в девяностые примерно годы,

Наехавши сюда из разных мест,

Томились барыньки – каков самец! —

На лоне расточительной природы.

Но тех забав сошел кизячный дым.

Запомнилось другое в полной мере:

Как раза два беседовал с Толстым

О лошадях, о жизни и о вере.

Мне было девять, шестьдесят ему.

И я за ним ходил, как верный сеттер,

В той, довоенной Гаспре, в том Крыму.

Годок стоял на свете тридцать третий.

Когда меня, плохого ездока, —

Не помогли ни грива, ни лука —

Конь сбросил, изловчившись втихомолку,

Тяжелая татарская рука

Мне на плечо сперва легла, легка,

Потом коню на трепетную холку.

Он примирял нас, как велел аллах,

И оделял домашней вкусной булкой,

Старик в потертых мягких постолах.

Ах, как же бредил я такой обувкой!

Но вышло расставаться. Ухожу.

Прощаемся в рукопожатье твердом…

Как было в сорок первом – не скажу,

Но вот что деялось в сорок четвертом.

В тех, главных, что-то дрогнуло усах.

Судов не затевали и для вида.

На «студебекерах» и на «зисах»

Та акция вершилась деловито.

В одном рывке откинуты борта.

В растерянности и с тоской немою

Стоял старик, не разжимая рта,

Глядел на горы, а потом на море.

С убогим скарбом на горбу в мешке

Сгрузился он с родней полубосою.

Нет, не укладывается в башке,

Что мог он к немцам выйти с хлебом-солью.

Быть может, кто и вышел. Этот – нет!

Не тот был норов, и закал, и сердце.

В степи казахской спи, татарский дед,

Средь земляков и средь единоверцев.

70-е

НА ОДНОЙ СОЛДАТСКОЙ СВАДЬБЕ

Я был на свадьбу приглашен

Товарищем старинным.

Меня намного старше он

Годами был и чином.

Он в душу мне вошел навек

С той ночи госпитальной,

Военный, крепкий человек,

С его судьбой печальной.

Но не хочу на чей-то суд

Или на чью-то совесть

Нести, как многие несут,

Его глухую повесть.

Скажу одно: в чужой стране

Никто цветов постылых

Его парнишке и жене

Не носит на могилу…

Был приглашен на свадьбу я,

Хоть свадеб не любитель.

(Надеюсь, никого, друзья,

Я этим не обидел.)

И я на свадьбе той сидел

До самой белой зорьки,

Со всеми пил, со всеми ел,

Кричал со всеми: «Горько!»

Артиллерийского полка

Там офицеры были,

Да три-четыре земляка

Приехать не забыли.

Со всеми пил, про долю пел

Ямщицкую степную…

Но, может быть, один глядел

На карточку стенную.

Немало карточек таких,

В багетах небогатых,

В домах встречал я городских

И наших сельских хатах.

И были многие с каймой,

И без каймы случалось…

И эта, о которой речь,

От всех – не отличалась.

С нее смотрел, смотрел на пир,

На свадебные лица

Пехотный властный командир

Со шпалою в петлице.

Ни с кем он не был тут знаком

И как бы удивлялся,

Что за его родным столом

Чужой народ собрался.

Наверно, кончилась война,

Решил он по-солдатски.

Недаром пьет вино жена,

Недаром столько штатских.

Но ничего он не сказал…

А мы все глуше пели.

И лишь одни, одни глаза

На тот портрет глядели.

Такой нездешнею тоской

Глаза светились эти,

За все года мои какой

Я не встречал на свете.

И столько просьбы было в них,

И веры, и печали,

Что громкий пир наш вдруг затих

И многие привстали.

И старой песни той слова

Вдруг стали неуместны.

Молчит солдатская вдова,

Солдатская невеста…

И встал тогда мой старый друг,

Взяв женщину за руку,

Как будто вновь ее из рук

Уводят на разлуку.

Он встал, солдат. Один он был

За них двоих в ответе,

А эту женщину любил

В последний раз на свете.

Так что ж судьба ее ведет,

Силком влечет – не лаской —

В тот первый, в сорок первый год,

Назад, к Волоколамску?

И от дороги прочь, и там,

Отнюдь не под ракитой,

Лежит пехотный капитан,

Ее супруг убитый.

Был тих наш пир. И тишина

Была себе не рада…

Отечественная война

Стояла с нами рядом.

И каждый в рот воды набрал,

А надо, надо знать бы —

Нас друг не на поминки звал,

А все-таки на свадьбу…

И молвил старый мой солдат: —

Бывают свадьбы краше…

А мне дороже всех наград

Молчанье это ваше.

Затем, что, как там ни сласти —

Горька навеки память… —

О, как хотелось мне найти

Слова между словами!

Сказать ему их не красно,

Но только по-солдатски.

И раз не допито вино —

Допить его по-братски.

Но не придумал я тех слов,

Единственных и верных,

И был все так же круг суров

Друзей нелицемерных.

1950

«Я прошел по стране…»

Я прошел по стране

Той же самой дорогой прямою,

Как ходил по войне

С нашей армией 27-ю.

Тут я был, тут служил

Неотступно от воинских правил,

Головы – не сложил,

Но души половину – оставил.

Я прошел не по всей —

Лишь по части великой державы.

По могилам друзей

Я узнал вас, места нашей славы!

Я нашел тот окоп,

Тот из многих окопов окопчик,

Где на веки веков

Командир мой дорогу окончил.

Тут он голову мне

Бинтовал по окопной науке…

Час спустя в тишине

На груди я сложил ему руки…

Октябрь 1950

«Ночью на Киевский еду вокзал…»

Ночью на Киевский еду вокзал,

С полупустым прохожу чемоданом.

Кто бы маршрут мне ни подсказал,

Не заплутаю в пути безобманном.

Еду, однако, под ту же звезду,

Где в сорок третьем году проходил я,

Где в сорок третьем далеком году

Первого друга похоронил я.

Юноша едет со мною в купе.

Лет восемнадцати – больше не будет.

Все, что мне надо, – чтоб к этой судьбе

Не обращались жерла орудий.

Кто бы он ни был и кем бы ни стал,

Сколько б ему ни предстало скитаний,

Я бы хотел, чтоб на этот вокзал

Шел он без горьких воспоминаний.

Нас разделяет каких-нибудь семь

Очень существенных лет для обоих.

Нас окружает дорожная темь —

Небо тут завтра блеснет голубое.

Это не столько слова и стихи,

Сколько, поросши лиловым бурьяном,

В старых кюветах гниют костяки

Танковых армий Гудериана.

Если б одни они там полегли —

Стал бы я время терять в разговорах!

Но узнаю средь родимой земли

Прах наших собственных «тридцатьчетверок»…

Едет со мной молодой человек,

Строгими смотрит на землю глазами.

Знаю, солдаты: этот – навек

Будет душою высокою с нами.

1949

«Мы брали этот город над Днестром…»

Мы брали этот город над Днестром,

Тут старая граница проходила.

Тут восемь чудищ – восемь дотов было.

Один теперь. Как память о былом.

Двуглазый, строенный в году тридцатом,

Он абсолютно мертв. Но и сейчас,

Хоть из него и вынута матчасть,

Он уважение внушит солдатам.

Он им напомнит сорок первый год…

И скажет: не всегда я ржавел немо,

Моя артиллерийская система

Немало вражьих разменяла рот.

Карающее детище войны,

Он правому служил, однако, делу,

И вы, что были там окружены,

Не выбросили, братья, тряпки белой!

И ваш огонь на этом берегу

В последние, в прощальные минуты

По-прежнему огнем был по врагу,

Но, может, был и по себе салютом.

Октябрь 1950

«Среди тостов всех велеречивых…»

Среди тостов всех велеречивых,

Что поднять той ночью нам дано,

Я хотел бы выпить молчаливо

Новогоднее свое вино

За здоровье тех далеких женщин,

С кем пришлось мне в жизни быть на «ты»,

Чтоб у них печалей было меньше,

Чтоб сбылись их скромные мечты.

Чтобы их другие полюбили

Проще и верней, чем я умел.

Чтобы серые и голубые

Их глаза светили мне во тьме.

Чтоб я шел дорогою земною

К общей неминуемой черте,

А они б кружились надо мною

В той, в первоначальной красоте.

1950

«С черною немецкою овчаркой…»

С черною немецкою овчаркой

Мы вдвоем проводим вечера

За хорошей книгой и за чаркой

И добра не ищем от добра.

Не читает и не пьет собака —

Умная звериная душа.

Понимает, что к чему, однако, —

Это сразу видно по ушам.

Ничего забавней нет и строже

Этих настороженных ушей.

И замечено: чем пес моложе,

Тем собачий взор его грустней.

Что собаке надобно для счастья?

А не так уж мало надо ей:

Человечье доброе участье,

Тихое присутствие людей.

Я делюсь душою как умею

С каждым, кто в обиде и тоске,

Разговаривать учусь прямее

С каждым на его же языке.

Пес не хуже прочих это ценит,

Только не клянется без нужды.

Он и так по гроб нам не изменит

И не отречется в час беды.

1950

«Был я хмур и зашел в ресторан „Кама“…»

Был я хмур и зашел в ресторан «Кама».

А зашел почему – проходил мимо.

Там оркестрик играл и одна дама

Все жрала, все жрала посреди дыма.

Я зашел, поглядел, заказал, выпил,

Посидел, погулял, покурил, вышел.

Я давно из игры из большой выбыл

И такою ценой на хрена выжил…

1969

«Вино мне, в общем, помогало мало…»

Вино мне, в общем, помогало мало,

И потому я алкашом не стал.

Иначе вышло: скучноват и стар,

Хожу, томлюсь, не написал романа.

Все написали, я – не написал.

Я не представил краткого отчета.

И до сих пор не выяснено что-то,

И никого не спас, хотя спасал.

Так ты еще кого-то и спасал?

Да, помышлял, надеялся, пытался.

По всем статьям пропал и спасовал,

Расклеился, рассохся и распался.

Выходит – все? А между тем живу,

Блины люблю, топчу в лугах траву.

Но начал я, однако же, с вина.

Так вот, хочу сказать: не налегаю.

Мне должно видеть трезво и сполна

Блины – блинами и луга – лугами.

И женщину, которая ушла,

Не называй разлюбленной тобою,

А говори: «Такие, брат, дела».

И – дальше, словно кони к водопою.

О трезвость, нет надежнее опор,

Твой чуткий щуп держу я как сапер.

Нет, я тебя не предал и не выдал,

Но логикой кое-какой подпер,

Которая, увы, мой главный идол.

70-е

«Полуувядшие кокетки…»

Полуувядшие кокетки:

Бороздки острые у губ,

Не расчехляются ракетки,

За шкаф упрятан хула-хуп.

Сбрехали, стало быть, цыганки,

Сошел туман с туристских троп,

И о театре на Таганке

Иссяк великосветский треп.

Как вы хулили и хвалили!

В глазах безуминки огни.

Но что Пикассо, где Феллини?

Предательски не помогли.

Жить, вспоминая и итожа,

Жестокий, в сущности, закон.

А он, опора и надежа,

Друг, утешитель, что же он?

Он вдруг смекнул, что скоро в ящик,

И сумрачен, как троглодит,

Он на дразнящих, на летящих,

На тонких девочек глядит.

Еще он хватит с ними горя,

Зато сегодня – горячо!

Ходи земля, раздайся море,

Он потягается еще!

А вы? Возвысьтесь и простите,

Руками в тишине хрустите,

Ведите дом, детей растите,

Скажите тихие слова:

«Ну да, конечно». Черта с два!

Сорокасильные моторы

Запели в боевых грудях:

И вертихвостки и матроны —

Ораторы на площадях.

Разбудоражены все дали,

Все родственные очаги,

И до отказа все педали,

Рубильники и рычаги.

Расседлан и неосторожен,

Разнузданный, пасется он.

Но – заарканен и стреножен,

И посрамлен, и возвращен.

Он в рюмку узкую глядится,

Беседует полумертво,

И солнце красное садится,

Как и встает, не для него.

О, как потерянно и тихо

Вы шепчете, отбросив спесь:

«Ну, хорошо, но где же выход?»

А кто сказал, что выход есть?

70-е

«Обмылок, обсевок, огарок…»

Обмылок, обсевок, огарок,

А все-таки в чем-то силен,

И твердые губы дикарок

Умеет расплавливать он.

Однажды добравшись до сути,

Вполне оценив эту суть,

Он женщиной вертит и крутит,

Уж ты ее не обессудь.

Ей плохо. И надо забыться

И освободиться от схим

С чинушею ли, с борзописцем

Иль с тем шоферюгой лихим.

Иль с этим, что, толком не глянув,

Рванулся за нею вослед.

Он худший из донжуанов,

Да, видимо, лучшего нет.

И вот уже дрогнули звенья:

Холодный азарт игрока,

И скука, и жажда забвенья,

И темное чудо греха.

60-е

«Когда я стану плохим старикашкой…»

Когда я стану плохим старикашкой,

Жадно питающимся кашкой,

Больше овсяной, но также иной,

То и тогда позабуду едва ли

Там, на последнем своем перевале,

Нашу любовь в Москве ледяной.

Преувеличиваю? – Малость.

А что еще мне в жизни осталось?

А вот что в жизни осталось мне:

Без тени преувеличенья

Изобразить любви теченье —

Коряги, тина, мусор на дне.

60-е,70-е

«Чему и выучит Толстой…»

Чему и выучит Толстой,

Уж как-нибудь отучит Сталин.

И этой практикой простой

Кто развращен, а кто раздавлен.

Но все-таки, на чем и как

Мы с вами оплошали, люди?

В чьих только ни были руках,

Все толковали о врагах

И смаковали впопыхах

Прописанные нам пилюли…

Ползет с гранатою на дот

Малец, обструганный, ушастый.

Но он же с бодрецой пройдет

На загородный свой участок.

Не злопыхая, не ворча,

Яишенку сжевав под стопку,

Мудрует возле «Москвича»,

Живет вольготно и неробко.

Когда-то, на исходе дня,

Он, кровь смешав с холодным потом,

Меня волок из-под огня…

Теперь не вытащит, не тот он.

И я давно уже не тот:

Живу нестрого, спорю тускло,

И на пути стоящий дот

Я огибаю по-пластунски.

70-е

«Остается одно – привыкнуть…»

Остается одно – привыкнуть,

Ибо все еще не привык.

Выю, стало быть, круче выгнуть,

За зубами держать язык.

Остается – не прекословить,

Трудно сглатывать горький ком,

Философствовать, да и то ведь,

Главным образом, шепотком.

А иначе – услышат стены,

Подберут на тебя статьи,

И сойдешь ты, пророк, со сцены,

Не успев на нее взойти.

70-е

«Премудрости в строку я не утисну…»

Премудрости в строку я не утисну,

Одною с вами связан бечевой,

Все знаю: от фрейдизма до буддизма,

Но, в общем, я не знаю ничего.

Не острою, но стойкою тоскою

Полна душа уже который год.

О, если б знать мне что-нибудь такое!

Но вера в бога тут не подойдет.

По собственной программе обучаюсь

И, суетою душу не дробя,

К кому-то с тихим словом обращаюсь,

Но не к тебе, не верю я в тебя.

80-е

«Разочаровавшись в идеалах…»

Разочаровавшись в идеалах

И полусогнувшись от борьбы,

Легионы сирых и усталых

Поступают к господу в рабы.

Знаю, худо – разочароваться,

В том изрядно преуспел и сам.

Но идти к начальникам гривастым,

Верить залежалым чудесам?

До такого тихого позора

Все-таки, надеюсь, не дойду.

Помогите мне, моря и горы,

Жить и сгинуть не в полубреду.

Подсобите, мученики века,

Поудобней не искать оков

И, не слишком веря в человека,

Все же не выдумывать богов.

И, прощально вглядываясь в лица,

Перышком раздумчивым скребя,

Не озлобиться и не смириться —

Только две задачи у тебя.

80-е

ПАМЯТИ МАНДЕЛЬШТАМА

Перечитываю Мандельштама,

А глаза отведу, не солгу —

Вижу: черная мерзлая яма

С двумя зэками на снегу.

Кто такие? Да им поручили

Совершить тот нехитрый обряд.

Далеко ж ты улегся в могиле

От собратьев, несчастный собрат,

От огней и камней петроградских,

От Москвы, где не скучно отнюдь:

Можно с Блюмкиным было задраться,

Маяковскому сухо кивнуть.

Можно было… Да только на свете

Нет уже ни того, ни того.

Стала пуля, наперсница смерти,

Штукой чуть ли не бытовой.

Можно было, с твоей-то сноровкой,

Переводы тачать и тачать.

И рукой, поначалу лишь робкой,

Их толкать, наводняя печать.

Черепной поработать коробкой

И возвышенных прав не качать.

Можно было и славить легонько,

Кто ж дознается, что там в груди?

Но поэзия – не велогонка,

Где одно лишь: держись и крути.

Ты не принял ведущий наш метод,

Впалой грудью рванулся на дот,

Не свихнулся со страху, как этот,

И не скурвился сдуру, как тот.

Заметался горящею тенью,

Но спокойно сработало зло.

И шепчу я в смятенном прозренье:

– Как же горько тебе повезло —

На тоску, и на боль, и на силу,

На таежную тишину,

И, хоть страшно сказать, на Россию,

А еще повезло – на жену.

80-е

«У старого восточного поэта…»

У старого восточного поэта

Я встретил непонятный нам призыв:

Тиранить, невзлюбить себя. И это

Сработало, до пят меня пронзив.

Нет у Христа подобного завета,

И не ищите. Тут видна рука

Раскосого и сильного аскета,

Что брюхо вспарывает в час рассвета

И собственные держит потроха.

Он сам с собой вчистую расквитался,

Когда, взойдя на этот эшафот,

Одной рукой за воздух он хватался,

Другою – за распоротый живот.

О харакири варварская сущность,

Гордыня, злоба, мужество и спесь.

Но с чем я против них, убогий, сунусь,

Нестрогий весь, перегоревший весь?

80-е

НАБРОСОК ПОРТРЕТА

Выпил водки и губы вытер,

Был он гладок, дюж и фартов,

Был на нем темно-бурый свитер,

На швартов налезал швартов.

– Надо рот отверзать нечасто,

Чтобы сила была в словах,

Молодыми зубами счастье

Надо рвать, если не слабак.

Скажем, Север и, скажем, лагерь,

Загибаюсь, как этот дрозд,

Стал я серым, как этот ягель,

Что один тут прибито рос.

Скоротечная, как чахотка,

Вниз пошла житуха моя,

Ярославщина и Чукотка,

Вот и все дела и края.

Значит, сдрейфил я? Я не сдрейфил.

Я сказал себе даже тут,

Что тропические деревья

Надо мной еще зацветут.

Больше нету ко мне вопросов? —

– Их и не было. – Тут он смолк.

Полуурка, полуфилософ,

Молодой, но матерый волк,

На меня поглядевший косо

В ресторанчике «Поплавок».

– Так-то, Витя, и так-то, Вася,

Север, Север, каленый край,

Ну, а если слабак, сдавайся,

Не уверен – не обгоняй.

70-е

«Проходит пять, и семь, и девять…»

Проходит пять, и семь, и девять

Вполне ничтожных лет.

И все тускней в душе – что делать?

Серебряный твой след.

Я рюмку медленно наполню,

Я весел, стар и глуп.

И ничего-то я не помню,

Ни рук твоих, ни губ.

На сердце ясно, пусто, чисто,

Покойно и мертво.

Неужто ничего?

Почти что,

Почти что ничего.

1978

«Почитывают снобы…»

Почитывают снобы

Бердяева и Шестова.

А для чего? А чтобы

При случае вставить слово.

При случае вставить слово

И выглядеть толково,

Загадочно, элитарно,

Не слишком элементарно.

Что было чужою болью,

Изгнаньем и пораженьем,

То стало само собою

Снобистским снаряженьем.

О бедные мои снобы,

Утлые ваши души,

Хлипкие ваши основы, —

Лишь в струнку вздернуты уши.

Прослышали, сообразили,

Схватили, пока не ушло.

Вас много сейчас в России,

Но вы – не главное зло.

70-е

ПАМЯТИ ФАДЕЕВА

Я не любил писателя Фадеева,

Статей его, идей его, людей его,

И твердо знал, за что их не любил.

Но вот он взял наган, но вот он выстрелил —

Тем к святости тропу себе не выстелил,

Лишь стал отныне не таким, как был.

Он всяким был: сверхтрезвым, полупьяненьким,

Был выученным на кнуте и прянике,

Знакомым с мужеством, не чуждым панике,

Зубами скрежетавшим по ночам.

А по утрам крамолушку выискивал,

Кого-то миловал, с кого-то взыскивал.

Но много-много выстрелом тем высказал,

О чем в своих обзорах умолчал.

Он думал: «Снова дело начинается».

Ошибся он, но, как в галлюцинации,

Вставал пред ним весь путь его наверх.

А выход есть. Увы, к нему касательство

Давно имеет русское писательство:

Решишься – и отмаешься навек.

О, если бы рвануть ту сталь гремящую

Из рук его, чтоб с белою гримасою

Не встал он тяжело из-за стола.

Ведь был он лучше многих остающихся,

Невыдающихся и выдающихся,

Равно далеких от высокой участи

Взглянуть в канал короткого ствола.

«Хорошо сидел солдатский ватник…»

Хорошо сидел солдатский ватник

На некрепких молодых плечах.

Много лучше, чем венгерский батник.

Ну да не о том твоя печаль.

По тому, как ты орал и верил,

Что поднимешь взвод, развеешь страх,

Было ясно, это – офицерик,

Но, конечно, не в больших чинах.

Ватничек был туго подпоясан

Выданным в училище ремнем.

Завтра все-таки пройдем по Яссам,

Ежели сегодня не умрем.

Не прошли солдатики. Над ними

Только звезды, звезды без числа.

Никого ты больше не поднимешь

Против наступающего зла.

А твоя чадит еще лампада,

Не засыпала тебя лопата,

Вышло – доползти и одолеть

Марево санроты и санбата,

Санлетучек и госпиталей.

Жизнь прошелестела, прошумела,

Протекла, процокала, прошла.

И придурковато-очумело

Шепчешь ты: «Хреновые дела».

Доедай остынувшую кашу

И учти, пустая голова,

Женщины тебе уже не скажут

Сладкие и стыдные слова.

Так что горделиво и спесиво

Не глядись в грядущие года.

Говорили? И на том спасибо,

Но – уже не скажут никогда.

1981

ПАМЯТИ МАЯКОВСКОГО

Выпив утренний свой кофе,

Шли Москвой, как через луг,

Маяковский в желтой кофте

И с лорнеткою Бурлюк.

Лица тверды, как медали,

И надменно весел взгляд.

Эпатируют? Едва ли,

Просто мальчики шалят.

Обойдем чванливый Запад

На полкорпуса хотя

И Толстого сбросим за борт

Вместе с Пушкиным шутя.

Пошумели, заскучали.

Там война. А там она,

Чьи жестокие скрижали

Примут многих имена.

Там и ты расправишь плечи,

Там и ты получишь слово,

Не заленится рука.

И далеко ей, далече

До того, до спускового,

До злосчастного крючка.

На эстрадах, на собраньях

Живу душу жжешь дотла.

Только что там – кольт иль браунинг

В нижнем ящике стола?

Хоть примериваясь к бездне,

И не лез ты на рожон,

Но не стать на горло песне

Тоже было не резон.

И легла в патронник пуля,

Как лежит в стихе строфа,

Где Азорские мелькнули

И пропали острова.

И огромного мужчину

Положили люди в гроб.

И ведет Кольцов машину,

И в холодных каплях лоб.

Не твоих ли дней начало

Было городу к лицу?

Не твоя ли трость стучала

По Садовому кольцу?

Не такою ли весною

Ты шатался с Бурлюком,

Звонкой силой и тоскою

Непонятною влеком?

Но свинцом рванула сила,

Кровью хлынула тоска.

И сожгла, и схоронила

Маяковского Москва.

А весна идет с окраин,

А народ молчит, глазаст,

А в Кремле сидит хозяин,

Он тебе оценку даст.

Красят скамьи и киоски

В белый цвет и голубой…

Маяковский, Маяковский,

Первая моя любовь.

70-е