Текст книги "Сплит. Дубровник"

Автор книги: Ирина Уханова

Соавторы: Галина Комелова

Жанры:

История

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)

В ризнице Кафедрального собора хранятся разнообразные золотые и серебряные изделия, многие из которых созданы дубровницкими мастерами. Замечательны чеканные рука и голова св. Влаха, выполненные византийскими ювелирами в XI–XII веках, и золотой венец XII века местной работы. Этот ритуальный головной убор богато декорирован цветными эмалями, зернью, сканью, вставками жемчуга. В изумительный по красоте орнамент вкомпонованы поясные эмалевые изображения святых с гравированными надписями по сторонам.

От Кафедрального собора маленькая узкая улочка Андрови– чева ведет к каменной с плавными полукруглыми ступенями лестнице. Поднявшись по ней, можно попасть на очень тесную площадь Бошковича, которая славится своим уникальным барочным ансамблем. В него входит огромное здание Иезуитского монастыря с церковью св. Игнация и так называемый Коллегиум Рагузиум, бывшая иезуитская грамматическая школа– семинария, основанная еще в XIV веке. Исследователи справедливо называют эту площадь самым барочным уголком Дубровника.

Здания монастыря были построены на одном из самых высоких мест старого города, поэтому в 1738 году к ним была подведена включившаяся в ансамбль каменная лестница – скалинада,

Н. Божидарович. Триптих церкви Богородицы на Данчах

сооруженная по проекту римского архитектора Падалаква. Она повторяет в миниатюре часть знаменитой лестницы, ведущей от площади Испании к церкви Сан Тринита деи Монти в Риме.

Прелесть ансамбля заключается прежде всего в том, что он открывается глазам подходящего к нему не сразу, а постепенно, как бы подготавливая к восприятию той или иной части, и это очень характерно для архитектуры барокко. Сначала лестница идет среди теснящих ее зданий слева и глухой ограды справа, с которой свисают цветущие ветки кустарника. Затем она плавно раздваивается на два марша, обходя небольшую площадку с балюстрадой, завершающую композицию лестницы. С нее открывается прекрасный вид на город.

Церковь св. Игнация воздвигнута в 1699–1725 годах по проекту крупного итальянского архитектора и декоратора-монумента– листа Андреа Поццо (1642–1709). Прекрасен и величествен главный фасад здания. Он двухъярусный, как и в Кафедральном соборе. Сложный по раскреповке, сильно выступающий карниз над первым ярусом резко делит фасад по горизонтали на две части: нижнюю – массивную и широкую, и верхнюю, меньшую по размерам, более легкую, устремленную ввысь и увенчанную фронтоном с одним большим окном в центре, По краям верхнего яруса установлены два обелиска*. Обилие колонн, пилястр, ниш и скульптурного декора создает живописную и контрастную игру света и тени на фасаде, усиливает впечатление торжественности и праздничности постройки.

На площадь Бошковича выходит также высокая каменная глухая ограда бывшей иезуитской семинарии с нарядно оформленным, обрамленным рустом входом. Над ним на высоком выступе, украшенном волютами и резным орнаментом, помещены большие круглые часы. К входу ведет изогнутая двухмаршевая лестница с ажурной решеткой. Площадка этой лестницы, так же как и широкие ступени, ведущие к главному порталу Иезуитской церкви, используется сейчас в качестве сценической площадки для выступления актеров во время знаменитых дубровницких фестивалей.

В 1974 году фестивали в Дубровнике отметили свой двадцатипятилетний юбилей. Они устраиваются ежегодно в августе и продолжаются сорок пять дней. В Дубровник съезжаются многочисленные самодеятельные и профессиональные театральные коллективы Югославии и гости из разных стран. За четверть века в фестивалях приняли участие актеры более тридцати стран мира со всех континентов земного шара. Особенно праздничным был юбилейный фестиваль 1974 года, собравший более сорока коллективов из многих стран. Из Советского Союза приезжал знаменитый ансамбль скрипачей Большого театра. Заслуженный успех выпал на долю балета Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского и его молодой балерины Нади Павловой.

На площадях города, главным образом перед Княжевым двором и церковью св. Влаха, ставятся драматические и оперные спектакли, устраиваются концерты. Площадь Бошковича обычно отдается симфоническим оркестрам и оперным коллективам, а на другой, расположенной рядом площади Гундулича, идут драматические спектакли. Площадь эта также является достопримечательностью города. На нее можно пройти либо через маленькую улочку от церкви св. Влаха, либо спустившись вниз по нарядной лестнице-скалинаде от площади Бошковича. В 1893 году здесь установили памятник поэту Ивану Гундуличу. Его фигура возвышается на постаменте сложной конфигурации с псевдоготическими арочками, медальонами и прямоугольными рельефными вставками, на которых представлены сцены из самой известной патриотической поэмы Гундулича «Осман». На одном из рельефов изображена сидящая на троне женщина, символизирующая свободу Дубровника, у ног ее крылатый лев – символ Венеции, и дракон, олицетворяющий Турцию.

Улочка старого Дубровника

Автор памятника – Иван Рендич, талантливый далматинский скульптор второй половины XIX– начала XX века. Он учился в Венеции и Флоренции. С 1870-х годов работал на родине. С его произведениями можно познакомиться в музеях Сплита, Дубровника и других городов Югославии. Памятник Гундуличу является одним из лучших произведений Рендича – он свободен от налета салонности и излишней натуралистической детализации, которые были свойственны этому мастеру.

Памятник поэту поставлен у здания современного отеля, перестроенного из старого дома, где он жил. Отель назван «Дубравка», в честь одной из драм Гундулича, очень популярной и в наши дни; она рассказывает о времени, когда Дубровник в борьбе с Турцией отстаивал свою независимость.

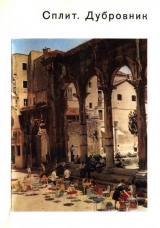

Площадь Гундулича, тесно окруженная домами, очень невелика. В обычные дни здесь располагается рынок с пестрыми зонтиками-тентами над прилавками, заполненными фруктами, овощами, цветами. Огромные корзины с виноградом, персиками, красным перцем стоят иногда прямо на постаменте памятника.

В дни фестивалей площадь используется как естественная сцена. Здесь ставятся пьесы самого Гундулича, в том числе «Дубравка», и широко известная комедия М. Држича 1551 года «Дундо Марое» («Дядюшка Марое»), которая пользовалась огромным успехом в XVI веке и сейчас входит в репертуар многих югославских и других европейских театров.

На территории старого города много маленьких улочек. Они невероятно узки, особенно в южной части Дубровника, между Страдун и морем. Кажется, что кровли противоположных домов почти соприкасаются, оставляя видимой лишь узкую полоску ослепительно голубого неба. Солнце своими лучами золотит только верхние этажи, тогда как внизу всегда тень, столь желанная в жаркие душные дни.

Застроены эти улочки очень разными по своему облику домами, относящимися к XVI и последующим векам. В основном это двух– трехэтажные здания, выложенные из квадров светлого камня и покрытые черепичными крышами, с мансардами в одно окно и большим числом невысоких труб. Украшением стен являются лишь выступающие, нередко поддерживаемые фигурными консолями широкие подоконники и многочисленные балкончики с резными балюстрадами. Они всегда увиты зеленью, заполнены яркими благоухающими цветами. Кроме того, буквально из стен, из маленьких трещин в стене пробиваются и свешиваются вьющиеся ветви роз, глициний, дикого винограда, придающие особое очарование улицам Дубровника. Прогулка по ним доставит огромное удовольствие. Причем не нужно заранее намечать маршрут. Взор останавливается то на одном, то на другом здании, и невольно вовлекаешься в лабиринт улочек. Заблудиться здесь даже при желании невозможно. Улицы обязательно приведут либо к крепостной стене, либо к главной улице – Страдун. Бродя по старому городу, наталкиваешься то на старинный резной портал жилого дома, то на изящное окно – готическую розу, то на миниатюрную церквушку (а их здесь много!) с каменной трехарочной стройной звонницей, с позеленевшими от времени и морского влажного воздуха литыми колоколами.

Улочка старого Дубровника

Так же как и на улицах старого Сплита, здесь на стенах домов можно встретить отдельные сохранившиеся архитектурные детали, относящиеся еще к готике и ренессансу, – консоли, резное обрамление входа, капитель или старинный фонарик.

На пути нередко возникают красочные витрины маленьких магазинов и не менее привлекательные окна ресторанчиков, где аппетитно разложены жареные морские рыбы. Над головами прохожих, на уровне всех этажей развевается белоснежное, пахнущее солнцем и морем белье, а из окон звучат рвущиеся на улицу голоса громко переговаривающихся темпераментных жителей Дубровника.

Прежде чем покинуть дубровницкую крепость, следует обязательно осмотреть еще архитектурный комплекс Доминиканского монастыря. Он расположен в северо-восточной части старого города, там, где крепостная стена делает крутой изгиб, чтобы обойти монастырь. Рядом высится форт Ревелин.

Первое упоминание о монастыре относится к XIII веку, когда и были сооружены некоторые здания. Отдельные части комплекса возводились постепенно, в последующее время. Причем поначалу монастырь был одновременно и крепостью, что сказалось на его общем суровом облике, дошедшем до наших дней. Основное строительство падает на XIV–XVI века, когда в проектировании принимали участие такие местные мастера, как Радинович, Ра– дончич, Боганчич и другие.

Колокольня Доминиканского монастыря

Все здания монастыря – церковь, колокольня, ризница, жилые постройки монахов – возведены вокруг большого внутреннего двора, так что весь комплекс строений в плане представляет собою почти ровный прямоугольник.

Главный, южный, фасад монастыря выходит на небольшую улицу, которая идет между крепостной стеной и монастырем от Городской башни к выходу из крепости. Он украшен типично готическим со стрельчатой аркой порталом работы известного итальянского мастера Бонино из Милана.

Высокая многоярусная колокольня, входящая в ансамбль монастыря (она находится в юго-восточном углу его, рядом с церковью), возводилась в течение длительного времени – с 1390 по 1531 год. В архитектуре колокольни прослеживаются черты романского и готического зодчества. Некоторая тяжеловесность ее приземистых форм и силуэта облегчена изящными арочными проемами и аркатурным пояском под карнизом верхнего яруса. После землетрясения и пожара 1667 года колокольня получила завершение в виде восьмигранной башенки, перекрытой типично барочным «фигурным» куполом с тугими резко выделенными тягами, переходящими у основания купола в волюты.

Самым примечательным в зданиях монастырского комплекса является полный изящества традиционный дворик, в какой-то мере напоминающий двор Францисканского монастыря, но вместе с тем значительно более нарядный. В архитектуре его про– явились черты цветущей венецианской готики с ее изобилием декора. Аркада дворика опирается на массивные столбы. В каждом широком и плавном арочном проеме тройная изящная арочка на колонках с очень богатым резным каменным декором тимпана, напоминающим кружево. Таким же каменным кружевом украшена и балюстрада над арками. Техника обработки камня достигла здесь чрезвычайно высокого уровня. Красота и причудливость узоров резьбы подчеркнуты гладкими стенами второго этажа, сложенными из небольших каменных блоков. В центре дворика находится каменный колодец – над круглым небольшим бассейном возвышаются две стройные колонки, которые несут профилированную балку, увенчанную изящным резным фронтончиком.

Дворик Доминиканского монастыря

Весь декор дворика создан великолепными резчиками по камню второй половины XV столетия. Далматинские камнерезы еще раз показали свое удивительное, переходящее из поколения в поколение традиционное мастерство. В проектировании дворика принимали участие различные архитекторы, среди них И. Утишенович, Р. Грубачевич и Г. Влаткович.

В 1485 году на территории монастыря архитектором Паское Миличевичем, принимавшим участие в создании крепостных стен Дубровника, была построена ризница (сакристия). В ней, превращенной позже в музей, постепенно сосредоточивались редчайшие произведения мастеров ювелирного дела, как местных, так и других стран. Здесь хранятся уникальный серебряный крест с надписями кириллицей (около 1310 года), принадлежавший сербскому королю Урошу Милутину II, золоченое серебряное блюдо XV века, приписываемое известному ювелиру Дубровника Ивану Прогоновичу, и иные изделия.

Дубровницкие ювелиры создали собственную школу, которая прославилась уже в средние века. Существовал цех ювелиров, так же как и столяров, каменщиков и других. Изделия этих мастеров – ювелирные украшения, серебряные и золотые чеканные гравированные сосуды и прочие ценные изделия служили подарками правителям соседних стран, шли на продажу, употреблялись в быту богатых горожан Дубровника. То, что южнославянские мастера приезжали в Россию и успешно работали по заказу знати и монастырей, ныне факт общеизвестный. Так, в 1476 году в Москве жил золотых дел мастер Трифон, уроженец города Кат– таро (Котор, недалеко от Дубровника), «работавший прекрасные сосуды для великого князя». В музеях Советского Союза, в частности в Эрмитаже и Историческом музее в Москве, хранится несколько первоклассных изделий – серебряных чаш, почти сплошь покрытых богатым чеканным орнаментом, прекрасно характеризующим высокий уровень мастерства ювелиров Дубровника.

В церкви Доминиканского монастыря можно познакомиться с живописью крупнейших мастеров Италии и Далмации. Здесь находятся полотно В. Тициана, изображающее Магдалину со св. Влахом, ангелом, Товием и фигурой донатора, картина «Сошествие св. Духа» Д. Вазари.

Большую ценность представляет собрание дубровницких живописцев XV–XVI веков, возглавлявших местную художественную школу, – Ловра Маринова Добричевича (ок. 1420-1470-е годы), Матея Юнчича (умер в 1454 году), Николы Божидаровича (1460-е годы – 1517) и Михаила Хамзича (1480-е годы – 1518).

В 1448 году для главного алтаря Доминиканской церкви Ловро Добричевич при участии Матея Юнчича исполнил великолепный двухъярусный полиптих. В центре первого яруса «Крещение Христа», а по сторонам – фигуры четырех святых в рост. У ног святых Влаха и Николая едва заметные крошечные фигурки коленопреклоненных донаторов. В центре второго яруса – «Мадонна с младенцем», по бокам полуфигуры апостолов. В цветовом решении полиптиха преобладает общий золотистый тон. Его создает прежде всего сплошь покрытый золотом фон, характерный для раннеренессансной живописи Дубровницкой школы, и резная золоченая рама. Наиболее интенсивным цветом с контрастными сочетаниями зеленых и красных пятен выделяются центральные композиции. Боковые же изображения святых отличаются более нежными и гармоничными золотисто-красными тонами.

Ловро Добричевич был и блестящим резчиком по дереву. Им исполнена чудесная резная рама полиптиха, покрытая тончайшим рельефным орнаментом, объединяющим всю композицию

Она решена в виде двухъярусной аркады на тонких колонках, в каждый проем которой вставлено живописное изображение святого или определенная сцена.

Полиптих Добричевича характеризуется удивительной лиричностью, мягкостью трактовки образов (особенно Мадонны и св. Михаила), что станет затем характерной чертой всей школы.

Ловро Добричевич стал одним из основоположников Дубров– ницкой школы живописи. Он был учителем Божидара Влатковича, который, в свою очередь, передал мастерство своему сыну – Николе Божидаровичу. Так из поколения в поколение передавались традиции высокого мастерства.

В Доминиканской церкви находится одна из ранних работ Н. Божидаровича – триптих 1490-х годов, В центре его, на нейтральном золотом фоне мадонна в окружении херувимов. Она в узорчатом золотом плаще с яркой зеленой подкладкой. На боковых створках фигуры четырех святых, среди которых выделяется седобородый старец – св. Влах в богатом облачении, с моделью города в руках. Здесь мы встречаемся с первым достаточно достоверным изображением Дубровника. Это почти точный документ, фиксирующий определенный этап развития города. Даже сейчас мы легко узнаем отдельные сооружения. Кроме того, перед нами один из самых ранних городских пейзажей в Дубровницкой живописи.

Исполненный Божидаровичем в 1513 году алтарный образ капеллы Джорджича в той же Доминиканской церкви – «Мадонна со святыми» – повторяет разработанную живописью итальянского Возрождения композиционную схему «Сакра конверсационе» (Святой разговор). Сложная и уравновешенная композиция включает изображение в центре мадонны, сидящей на троне с младенцем на руках. По сторонам мадонны, уже в едином пространстве (не разделенном, как в раннем триптихе, колонками), четыре святых, ниже – два ангела с цветами и в правом нижнем углу – традиционная фигура коленопреклоненного донатора, бородатого человека со шляпой в руке. Полон очарования образ Мадонны, совсем еще девочки (считается, что Божидарович писал ее со своей жены), грустно нежное лицо ее с опущенными глазами, спокойны позы святых, как бы ведущих с мадонной тихую беседу. Ритмичным фризом над ними расположены головки ангелов, внимательно смотрящих на происходящее. Одежды святых и мадонны очень интенсивного красного и зеленого цвета с богатым золотым узором контрастируют с легким аквамарином неба и нежно-зеленым, едва намеченным пейзажем на заднем плане, Вся картина проникнута единым настроением, очень лирическим.

Л. Добричевич. Полиптих церкви Доминиканского монастыря. 1448

В верхнем тимпане треугольного фронтона, венчающего общую композицию алтаря капеллы, представлена сцена «Оплакивания Христа». Богоматерь здесь уже не юная, как в «Мадонне со святыми», а исстрадавшаяся, сильно постаревшая женщина, горюющая над телом умершего сына. Трагичности сцены соответствует цветовое решение: художник избрал темные глубокие тона красного, переходящего почти в черный. Дальний пейзаж в голубоватых тонах лишь намечен, но усиливает пространствен– ность композиции. Изображенные фигуры почти скульптурно пластичны.

В Доминиканском монастыре хранится еще одна работа Бо– жидаровича – «Благовещение» (1513), проникнутая тонким поэтическим чувством. Прелестен здесь овеянный лирическим настроением пейзаж, являющийся фоном сцены: далекие, тающие в сероголубой воздушной дымке холмы, горы, долины, морские дали с крохотными корабликами, трогательные тоненькие деревца с едва распустившейся листвой.

В настоящее время известны всего лишь четыре сохранившиеся работы Божидаровича. Об этом художнике вообще известно очень мало. Он родился в 1460-х годах, учился у своего отца, затем в мастерской местного художника Петра Огняновича. С 1477 года в течение ряда лет жил в Италии, главным образом в Венеции, совершенствуя свое мастерство. В Дубровник он возвратился в начале 1490-х годов и работал здесь вплоть до кончины в 1517 году. Нельзя не сказать о четвертой работе Божидаровича – триптихе 1510-х годов, который также находится в Дубровнике, но в церкви Богородицы на Данчах. Это, пожалуй, наиболее изысканное произведение художника – и по цвету, и по одухотворенности образов. Нежностью, наивной чистотой веет от изображенной в центре мадонны, юной и необыкновенно хрупкой. Она сидит с младенцем в руках и как бы разговаривает с коленопреклоненным у ее ног мальчиком, Иоанном Крестителем, Золотистый с тончайшим узором плащ, падающий мягкими складками, скрывает ее фигуру. За спиной мадонны целый сонм ангелов. Очень живо написаны головки любопытных мальчишек, по воле художника превращенных в ангелов, пытающихся взглянуть на младенца. Фигура мадонны удивительно грациозна, в ней ясно ощущается покорность и беспомощность. Не случайно исследователи отмечают влияние этого поэтического образа на дубровницкую пластику того времени.

Слева от мадонны фигура св. Гргура в тиаре, справа – св. Мартин на коне, отрезающий от своего плаща кусок, чтобы прикрыть наготу стоящего рядом нищего, Верхний тимпан триптиха занят изображением распятия, в нижних клеймах – ряд сцен, в которых особое внимание следует обратить на пейзаж, близкий тому, что мы видели в «Благовещении». Недаром Божидаровича называют одним из крупнейших мастеров пейзажа, пространственно решенного и эмоционального.

М. Хамзич. Крещение Христа. 1503–1509 гг.

Немаловажная роль в общем композиционном решении триптиха отведена резной раме с рельефными гротесками, крылатыми грифонами, вазами среди растительных побегов. Она выполнена неизвестным художником, «дуборезцем». Узоры резного рельефа перекликаются с узорами тканей одежд, написанных Божидаровичем. Соединяя все части алтарного образа, они придают ему не только цельность, но и особую музыкальность.

Никола Божидарович, тонкий колорист и большой мастер психологического образа, справедливо считается крупнейшим живописцем далматинского Возрождения – творчество его было кульминационной точкой в развитии Дубровницкой школы.

В Доминиканском монастыре можно познакомиться с работой еще одного художника, сыгравшего большую роль в развитии этой школы, – Михаила Хамзича, талантливого и своеобразного живописца начала XVI столетия. На триптихе, исполненном им в 1510-х годах, изображены фигуры шести святых в рост (в центре св. Николай). Лица их суровы и холодны. Фигуры спокойны, почти статичны. Одежды, ниспадающие с их плеч, написаны в локальных цветах – красных, синих, зеленых и желтых. Светотень резко и даже жестко моделирует пластическую форму. Это не случайно. Хамзич учился и работал в мастерской великого итальянского художника Андреа Мантеньи (1431–1506). Суровая и строгая живопись Мантеньи, словно окаменевшие пейзажи – неотъемлемая часть его многих произведений-оказали несомненное влияние на творчество Хамзича. Возвратившись на родину, он работает в Дубровнике, сначала состоя членом живописного цеха, а затем в собственной мастерской. До наших дней сохранилось всего лишь два его законченных произведения – и оба находятся в Дубровнике.

Вторую работу Хамзича, темперу по дереву «Крещение Христа», можно видеть в Княжевом дворе; для него она и была написана по специальному заказу в 1508–1509 годах. Вся композиция свободно вкомпонована в полукруглый тимпан стены. В центре – аскетическая фигура Христа, стоящего в сине-зеленых водах Иордана. Слева, на берегу, коленопреклоненный Иоанн Креститель, льющий воду Иордана из золотистого сосуда на голову Христа. Справа, на противоположном берегу реки, художник поместил фигуру ангела с юным, славянского типа лицом, держащего в руках золотистое покрывало. Прекрасно исполнен пейзаж в зеленовато-синих тонах. Суровый, лишенный растительности, он придает определенное настроение всему изображению.

Дворец Соркочевича

В последние годы жизни Хамзич расписывал в Кафедральном соборе Дубровника алтарь св. Иосифа, который не успел закончить Божидарович.

Расцвет Дубровницкой школы живописи приходится на XV– начало XVI века. Ее характеризует тонкая лирическая настроенность, интимность и теплота в трактовке образов. В эпоху Возрождения, когда принципы гуманизма определяли развитие ис кусства, исчезают ставшие архаичными тенденции условной церковной иконописи, проявляется вполне конкретный интерес к человеку, к его внутренним переживаниям. Это получает выражение и в работах великолепных живописцев Дубровника. Они видели в своих мадоннах и святых реально существующих людей, поэтому писали их столь искренне и эмоционально. В отдельных случаях встречается славянский тип лица с особой мягкостью в характеристике. Свойственна Дубровницкой школе живописи и особая музыкальность, которая проявляется в плавности и мелодичности линий рисунка, тонкость живописных светотеневых переходов. Следует выделить и приверженность к орнаментальной декоративности.

Внутренний дворик дворца Соркочевича

За пределами старых крепостных стен город начал разрастаться еще в средние века. Особенно большое строительство падает на конец XV–XVI столетие. На территории предградья и прилегающих к нему островов, которые входили в состав Дубровницкой республики, наряду с жилыми домами было возведено значительное число церквей и монастырей. Однако большинство из них время не пощадило. Многие были разрушены в результате землетрясений, пожаров, пострадали в период французской оккупации в начале XIX века. Некоторые дошли до наших дней в сильно перестроенном виде.

Несколько маленьких церквей сохранилось в районе реки Дубровачки, небольшой и очень живописной, расположенной к западу от старого города. В их числе церковь Благовещения 1480 года.

Можно упомянуть очень известный в свое время Бенедиктинский монастырь св. Марии XV-*XVI веков на острове Млет. Его внешний облик очень суров. Почти глухие каменные стены зданий, возведенных вокруг традиционного дворика, и высокая угловая сторожевая квадратная башня с зубчатым завершением контрастирует с окружающей пышной зеленью. В зданиях монастыря, расположенных на маленьком островке озера, размещается сейчас один из самых комфортабельных отелей. Удивительно красива здесь природа; прекрасными пляжами и общим романтическим обликом это место привлекает большое число туристов.

Среди старых гражданских построек Дубровника интересен Лазарет, выстроенный в 1627–1642 годах для изоляции больных и для прохождения карантина всеми прибывающими из чужих краев. Лазарет был сооружен за чертой старого города, на берегу моря, у гавани. Несколько прямоугольных с внутренними дворами зданий плотно примыкают друг к другу. Фасады глухие; только присмотревшись внимательно, можно увидеть очень маленькие оконные проемы, дающие свет помещениям Лазарета. Сейчас в зданиях, после значительной реставрации и реконструкции, размещены городские бани. Боковой фасад Лазарета выходит на большой городской благоустроенный пляж с яркими зонтами-тентами. Здесь всегда масса туристов, которых привлекает не только ласковая теплая вода, но и небольшой ресторан и уютная кафана, где можно выпить чашечку горячего ароматного кофе.

Наряду с культовыми и гражданскими зданиями, за пределами старого города возводилось много дворцов и вилл, принадлежавших в свое время дубровницкой аристократии.

Так как в Дубровнике было запрещено сооружение высоких частных дворцов внутри городских стен, то богатые горожане покупали участки за чертой города и там, среди живописных парков и садов, возводили свои дворцы. Строительство таких зданий особенно развернулось в период расцвета Дубровницкой республики, в XV–XVI веках. До наших дней из них сохранились немногие.

Отель на острове Лопуд

Наиболее известен летний дворец семьи Соркочевича (1518–1520), на берегу небольшого, но очень глубоко вдающегося в материк морского залива, к западу от старого города. Это невысокое двухэтажное здание, построенное из местного белого, чуть пожелтевшего камня. Особенно красив его фасад, выходящий в сад с большим бассейном, в водах которого он отражается. По первому этажу идет аркада с широкими арочными проемами на витых колонках. Невысокие лестницы с балюстрадами связывают дворец с садом, пышной зеленью, цветущей буганвиллией. Тра– диционны для архитектуры Дубровника того времени изящные окна с двойными или тройными'арочками. В целом дворец Соркочевича напоминает лучшие образцы «золотого периода» Дубровника– Дивону, Княжев двор. Сейчас во дворце Соркочевича помещается Исторический институт Югославянской Академии наук и искусств. Каждый может сюда войти и познакомиться с прекрасно сохранившимися интерьерами.

Виллы и особняки строились в городе и в последующие века. Нельзя не сказать о вилле Банац, построенной уже в период между первой и второй империалистическими войнами в восточной части нового города на склоне холма. Архитектор Лавослав Хорват создал ее, удачно подражая архитектуре Возрождения.

Большая терраса над первым этажом здания украшена неоренес– сансными арками на витых колонках. В настоящее время здесь размещена Художественная галерея, знакомящая с произведениями художников и скульпторов, главным образом первой половины XX столетия – П. Добровича, И. Дулчича, В. Бецича, П. Лу– барда, И. Мештровича и других. Здесь часто устраиваются выставки молодых художников наших дней, персональные или ежегодные итоговые.

Красота старого Дубровника вызывает на протяжении многих десятилетий приток многочисленных путешественников и туристов. Для них возводятся отели как вблизи крепостных стен, так и поодаль, на побережье Адриатического моря, на ближайших островах. Немало гостиниц, пансионов было создано в первой половине XX века. Большой интерес представляет отель на острове Лопуд, вблизи Дубровника. Создан он в 1936 году по проекту архитектора Н. Добровича в современных конструктивных формах, прекрасно вписывающихся в окружающий пейзаж.

Здание стоит на высоком скалистом берегу острова. К нему подходят оригинально выложенные плитами дороги, которые переходят в пологие лестницы, ведущие на открытую площадку у самого отеля. Архитектор удачно использовал неровность рельефа местности и поднял часть фасада здания, выходящего к морю, на опорные столбы. На плоской крыше отеля расположены спортивные площадки. Внутри отеля имеется немало уютных холлов. Балконы, как ленты, в несколько рядов опоясывают здание.

Вид на отель Орландо в окрестностях Дубровника

В наши дни Дубровник – один из главных туристических центров Югославии. И это определяет облик его новых районов. Сейчас в городе много гостиниц, пансионатов, кемпингов. За последнее десятилетие на побережье возведено большое число комфортабельных отелей, подчас напоминающих белоснежные громады кораблей, поставленных на приколе в живописных бухтах. Часть зданий находится у самого моря, часть – на крутых горных склонах. Светлые, с огромными окнами и балконами– лоджиями, они террасами поднимаются наверх, прекрасно вписываясь в общий пейзаж среди зелени окружающих их лесов и садов.

Интенсивное строительство в Дубровнике продолжается. По генеральному плану развития города, который был составлен учеными и утвержден Скупщиной, к 1985 году предусматривается сооружение ряда новых комфортабельных отелей и кемпингов.

Если в 1974 году Дубровник посетило более трех миллионов гостей, то в ближайшие годы эта цифра значительно увеличится и город вполне оправдает название «туристической Мекки» Югославии.

В последнее десятилетие методом народной стройки сооружена трансадриатическая автомагистраль – дорога «братства и единства», как ее называют, большей своей частью идущая вдоль Далматинского побережья. Она пересекает многочисленные мелкие селения и крупные города, такие, как Трогир и Задар, Святой Стефан и Котор, Шибеник, Будву и многочисленные другие с интересными памятниками архитектуры разных эпох.