Текст книги "Сплит. Дубровник"

Автор книги: Ирина Уханова

Соавторы: Галина Комелова

Жанры:

История

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)

Через этот портал можно войти во внутренний дворик, окруженный легкой лоджией с небольшими коринфскими колоннами по нижнему этажу.

Ратуша

Прекрасно сохранился большой зал дворца на втором этаже с оригинальным деревянным балочным потолком на консолях и с огромным четырехчастным готическим окном, также украшенным эффектной каменной резьбой.

Дворец Папаличей, семьи известных гуманистов XV – начала XVI века, был в свое время центром культурной жизни Сплита. Здесь собирались поэты, художники, артисты. Среди них были крупный поэт, историк, богослов, философ Марко Марулич, известный поэт Франьо Божичевич-Наталис и многие другие. Один из Папаличей, Дмин, вместе с Марко Маруличем посетив развалины Солина, впервые начал собирать древности – античную скульптуру, рукописи, архитектурные детали, которые хранил в своем дворце. Так, по существу, возник первый музей в Сплите. И не случайно именно в этом здании разместился в 1964 году Музей города Сплита, многочисленные экспонаты которого увлекательно рассказывают об истории города. Здесь хранится большое число архитектурных фрагментов античных, романских, готических, ренессансных зданий, документы, связанные с деятельностью известных личностей города. Музей обладает богатой коллекцией скульптуры, оружия, костюмов.

С именем Юрия Далматинца связана еще одна замечательная постройка на территории бывшего Диоклетианова дворца. Недавно около Золотых ворот, в непосредственной близости от стены (в северо-западной части старого города), обнаружен в ходе реставрации старинного особняка, после снятия всех наслоений времени, фасад XV века с лоджией на втором этаже, близкий по своему оформлению к дворцу Папаличей. Внутри его также имеется дворик с лоджиями по первому этажу. Это еще одна работа Юрия Далматинца или его мастерской.

Башня городской цитадели

Еще в 1239 году Сплит получает городское право, оформляется политически как купеческо-аристократическая республика и становится архиепископской резиденцией. Быстро растущий город выходит за пределы стен старого дворца, перемещается и его центр. За западной стеной, у Железных ворот создается новая большая городская площадь св. Ловренца (или Ловра – по имени находившейся здесь, но не сохранившейся до наших дней церкви). Позже площадь стала называться Народной.

В XIV – первой половине XV столетия почти прямоугольная в плане площадь была застроена домами, принадлежащими крупнейшим купеческо-аристократическим фамилиям. В облике этих зданий проявились черты поздней готики. Обычно гладкие фасады оживлялись окнами и порталами со стрельчатыми арками и тонкими колонками. Изредка на стенах помещали балконы. Карниз, венчающий фасад, иногда украшался зубчиками, как у крепостных башен того времени. Завершались дома высокими крышами с ярко-красной черепицей. В начале XIX века большая часть этих зданий была снесена в связи с новым строительством в городе. Сейчас лишь несколько зданий напоминает о средневековом центре Сплита. Наиболее значительным из них является расположенная в северной части площади трехэтажная ратуша. Она была сооружена в первой половине XV столетия, а в XIX значительно перестроена. Прекрасно сохранился лишь первый этаж, украшенный большим порталом – лоджией с тремя высокими стрельчатыми арками, опирающимися на колонны с резными капителями. На портале сохранились изображение герба -плита, вырезанное в камне, и надпись о возведении здания в XV веке.

В XIX столетии одновременно с надстройкой третьего этажа частично перестроили и второй. Сделано было это очень тактично с сохранением характерных элементов готики, чтобы не нарушить общий облик здания. В центре второго этажа находится большое окно-трифорий со старым балконом, богато декорированным резьбой, а по сторонам их на верхнем этаже окна с высокими стрельчатыми арками.

В первом этаже ратуши сейчас размещается Этнографический музей, основанный в 1910 году. Здесь собраны и экспонируютсл богатые коллекции костюмов, тканей, керамики, предметов народного быта.

Дворец Милеши и памятник Марко Маруличу работы И. Мештровича

Башня монастыря св. Бенедикта и памятник Гргуру Нинскому работы И. Мештровича

К старой ратуше примыкает дворец Карепича, возведенный в XVI веке и значительно перестроенный в XIX. От первоначального декора здания сохранился балкон на резных консолях, украшенный стройной балюстрадой с упругой формой балясин.

Недалеко от ратуши, на той же площади, но ближе к дворцу Диоклетиана, расположен дворец старейшей патрицианской семьи Сплита – Камби. Здание было сооружено в XV столетии в формах венецианской готики, впоследствии сильно перестроено. На втором этаже западного фасада, выходящего частично на Народную площадь и начинающуюся здесь узенькую улочку, сохранилось центральное окно с характерной тройной аркой (трифо– рием).

От дворца Камби можно пройти в небольшой проулок, который от Народной площади подходит к Железным воротам Дио– клетианова дворца. Здесь сразу же привлечет внимание высокое и узкое здание башенного типа. Оно относится к XIII веку. Его стены имеют лишь несколько полукруглых окон с двойными арочками. На западном фасаде в XVI веке были помещены огромные круглые солнечные часы. Здание завершает маленькая изящная на четырех колонках башенка (XV – начало XVI века) с колоколом. Напротив этого здания, к югу от ворот, расположено средневековое здание, на глухой западной стене которого находится небольшое рельефное изображение св. Антония с донатором, относящееся к концу XIV века.

Народная площадь вошла в историю современного города. В 1945 году, после окончания второй мировой войны, здесь было объявлено об образовании первого правительства Народной Республики Хорватии – это событие зафиксировано в надписях на каменной плите, вставленной в стену портала старой ратуши. Другая надпись свидетельствует еще об одном важном историческом событии – 26 октября 1944 года в Сплит вошла Народно– освободительная армия Югославии.

От Народной площади можно спуститься к морю либо по улице Марулича, идущей почти параллельно западной стене дворца, либо по улице Шубича, на которой сохранился, правда в сильно перестроенном виде, дворец, созданный Юрием Далматинцем. На портале здания можно увидеть резной каменный герб семьи Папаличей.

Обе улицы приведут на одну из старых площадей Сплита – площадь Возрождения. Здесь прежде всего замечаешь стройную многогранную башню с красивым зубчатым завершением и рядом другую, частично разрушенную временем, между ними – ворота. Это остатки так называемой городской цитадели, созданной в XV веке во время венецианского господства. Новые фортификационные сооружения, расположенные южнее Диоклетиа– нова дворца, защищали город с моря и с западной стороны. Комплекс укреплений включал крепостные стены и пять высоких башен, из которых сохранилось только две, из них одна имеет лишь две трети своей высоты. Западная башня по своему облику более всего напоминает массивную шахматную туру. Могучее тулово чуть расширяется у основания, а наверху завершается зубчатым поясом с грозными бойницами. Обе башни и сейчас еще производят впечатление мощных неприступных сооружений.

К западу от цитадели в сторону горы Марьян протянулась улица Ленинградская. По ней можно пройти в старый район Вели Варош, где находится несколько небольших храмов XII–XV столетий. В одном из них гробница Марко Марулича. Среди средневековых храмов наиболее интересна маленькая церковь св. Николая XII века с невысокой башней наверху. Прямоугольная в плане, однонефная, она сложена из грубых и неровных блоков камня. Несколько узких окон, портал с небольшим фронтончи– ком, покрытым черепицей над аркой прохода, и глухие аркады башни – вот весь ее декор. Жилые каменные дома с редкими окнами и маленькими мансардами на черепичных крышах расположены на склонах горы и сохраняются как редкие образцы раннесредневековых построек Сплита.

После того как в начале XVI века Далмация оказалась под властью Османской империи, история Сплита изобилует многочисленными восстаниями против турецкого владычества. Естественно, что в это время все деньги города вкладывались в значительно большей степени в строительство различных укреплений для защиты города. Но все это не означает, что сооружение зданий тогда было прекращено.

Из построек рубежа XVII–XVIII веков наиболее примечателен дворец Милеши. Он стоит на площади Возрождения против башен с въездными воротами. Здание это считается наиболее характерным памятником архитектуры барокко в Сплите. Четырехэтажный фасад, расчлененный тремя поперечными тягами, украшают балконы с резными фигурными балясинами. Разные по форме оконные проемы завершаются лучковыми и треугольными фронтончиками. Три мансарды живописно дополняют облик здания. В настоящее время во дворце размещается Морской музей. В нем хранятся ценные материалы и документы, знакомящие с морской историей Сплита, а также коллекция моделей кораблей разных времен.

Памятник Гргуру Нинскому работы И. Мештровича

Перед дворцом – памятник Марко Маруличу, созданный Иваном Мештровичем. Марко Марулич (1450–1524) – крупнейший поэт-гуманист, которого называют «отцом хорватской литературы», так как он одним из первых стал писать свои произведения на родном языке. Марулич обращался к близким сердцу народа темам национально-освободительной борьбы с турецкими завоевателями. Он был также автором нескольких известных трактатов на моральные темы. Иван Мештрович изобразил поэта в рост с книгой в руке. В его фигуре чувствуется внутренняя напряженность.

Средневековый Сплит рос главным образом в западном от дворца Диоклетиана направлении, куда переместился и центр города. В других местах вблизи дворца возникали единичные сооружения. Так, в XI–XIII веках около стен восточной и северной были возведены первые монастырские постройки. И сейчас можно еще увидеть недалеко от Золотых ворот, среди зелени расположенного здесь сада, развалины базиликальной трехнеф– ной церкви св. Бенедикта с капеллой, построенной Юрием Далматинцем в 1446 году. В капелле находился саркофаг его же работы с изображением сцены «Забрасывание св. Арнира камнями». В настоящее время он хранится в капелле Каштель-Лукшич вблизи Сплита. Церковь входила в ансамбль большого монастыря св. Бенедикта, основанного в XI столетии. В последующие века комплекс монастырских зданий разросся. В XIX столетии он был отдан под военный госпиталь и в конце того же века почти полностью сгорел.

От всего ансамбля монастыря сохранилась целиком лишь высокая четырехгранная ренессансная колокольня (XVI век) с открытой аркадой наверху под шатровым завершением. Глухие стены ее, сложенные из сероватого камня, увиты почти до самого верха плющом и диким виноградом.

Около северной стены дворца Диоклетиана живописно раскинулись скверы, бульвары и большой городской парк.

Почти напротив Золотых ворот, у небольшой лестницы, оформившей террасовый спуск разросшегося здесь сада, стоит необыкновенно выразительный памятник – восьмиметровая бронзовая статуя Гргура Нинского работы Ивана Мештровича. Она была выполнена в 1926–1927 годах и первоначально установлена в центре Перистиля. В 1964 году ее перенесли сюда.

Полный внутренней экспрессии монумент прекрасно передает характер и неукротимую энергию хорватского епископа Гргура из Нина, прославившегося своей фанатической и страстной борьбой за сохранение и распространение славянского языка и письменности. В последней преобладала глаголица (которая, как любопытно отметить, сохраняется до сих пор в отдельных местах Хорватии), почему священников – борцов за нее – и называли «глаголяшами». Не случайно Мештрович изображает Гргура в момент диспута, складки одежды как бы взметнулись от резкого движения высоко поднятой руки с указующим перстом, в то время как его взор устремлен в раскрытую книгу.

На улице Хрвоева, идущей вдоль восточной стены дворца Диоклетиана, где мы смогли уже побывать, осматривая резиденцию римского императора снаружи, находится комплекс зданий другого не менее известного в свое время Доминиканского монастыря, основанного в XIII веке. Он был разрушен турками во время одного из очередных нападений на город, но в XVII столетии восстановлен. В XIX веке его неоднократно перестраивали, так что от старых зданий почти ничего не сохранилось. Сейчас на улицу выходит один из более поздних фасадов огромной базиликальной церкви, украшенный треугольным фронтоном.

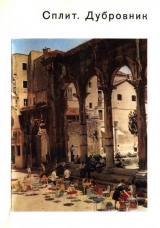

Внимание туристов здесь обычно переключается на яркий, шумный рынок, разбросивший свои лотки и палатки на небольшой площади у моря и занявший даже уголки у самых стен Диоклетианова дворца. Рынок этот особый, поэтому не сказать о нем нельзя. Здесь, как нигде в другом месте на всем Далматинском побережье, можно увидеть произведения традиционного и в то же время сугубо современного, живого искусства народных мастеров.

Из поколения в поколение умелые руки далматинцев ткут, чеканят, прядут, шьют, обрабатывают разные виды материалов, изготовляя практичные, нужные в жизни, в повседневном быту и в праздники вещи. Недаром народная пословица гласит: «Ремесло – золото!»

Для тех, кто попадает на Сплитский рынок, поразительным кажется многое. Радужны переливы домотканых ковров, дорожек, торб (сумок), поясов и других изделий, выполненных из грубой овечьей шерсти, окрашенной в яркие цвета – желтый, красный, зеленый, – они радуют глаз всякого. Полосатые, с различным геометрическим узором, дополненные черным кантом или оттененные белым фоном, с гладко заделанными краями, или опущенные бахромой – таковы грубошерстные изделия далматинцев, от которых невозможно оторвать глаз. На лотках рынка разложены всевозможные изделия, выполненные из дерева. Здесь и утварь (миски, тарелки), и коробочки разной величины. Встречаются точеные веретена и прялки, декорированные резными геометрическими узорами по лопаске, то есть той части, куда пряхи прикрепляют кудель. Далматинки и сейчас продолжают прясть преимущественно шерсть в долгие зимние вечера. Сверкая на солнце белизной, как праздничные фонарики, гирляндами развешаны плетеные из очищенных светлых прутиков хозяйственные корзинки разных форм – круглые, овальные, продолговатые, большие и маленькие. Изящно исполненные, они говорят о мастерстве их создателей. Не менее заманчиво подойти к лоткам, где лежат всевозможные кожаные изделия.

Наибольшее внимание привлекают опанки – кожаная мужская и женская обувь, также гирляндами или гроздьями развешанные около лотков. Светло-коричневые опанки с заостренными и слегка загнутыми носами украшены тисненым узором или прорезным плетением. Женская обувь подчас выполнена из кожи светлой или более темной, белой и красной. Далматинские кожевники издавна знали особые секреты выделки декоративных кож, которыми еще в XVI веке обивались стены богатых особняков. В наши дни можно купить узорчатый ремешок, кожаный кошелек или футляр для очков с изумительным тисненым, иной раз золоченым, узором, в виде легких растительных завитков или геометрических сеток. Мастерство далматинских кожевников глубоко традиционно. Иногда на рынке продаются и серебряные украшения, столь характерные для народного костюма далматинских женщин. Застежки, пряжки, декоративные накладки на пояса, нагрудные украшения – что только не выделывают местные ювелиры, также сохраняющие традицию мастерства обработки драгоценного металла.

Многое из того, что продается на сплитском рынке, можно увидеть и в залах Этнографического музея (на Народной площади), где представлены несомненно наилучшие образцы произведений народного искусства. Однако есть особая привлекательность в непосредственном соприкосновении с творчеством народных мастеров. Увлекательно, проходя между рядами лотков, рассматривать разложенный товар. Любую вещь можно взять в руки, полюбоваться красочным орнаментом, изяществом формы. Испытываешь особую радость от такой встречи с традиционным и вечно живым народным художественным творчеством.

Как уже говорилось, Сплит можно считать городом-музеем и городом музеев. Во многих старых его особняках, превращенных в музеи, сосредоточены огромные сокровища национальной культуры Югославии. Здесь есть Художественная галерея, Галерея Ивана Мештровича, Археологический и Этнографический музеи, Музей хорватских археологических памятников, Музей города, Музей Народной революции, Знакомящий с борьбой народов Югославии против фашистских оккупантов во время второй мировой войны, Зоологический и Морской музеи и многие, многие другие.

Невозможно на страницах этой книги рассказать обо всех музеях, знакомящих с художественной культурой страны, потому остановимся только на трех из них – Археологическом, Художественной галерее и Галерее Мештровича.

Старейший в городе Археологический музей находится в южной его части, на Зринско-Франкопанской улице, в специально построенном в начале XX века здании. Здесь собраны материалы, характеризующие различные периоды исторического развития Далмации – от древнейших времен до позднего средневековья. Но прежде чем знакомиться с коллекциями, представленными в этом здании, посетим филиал музея, расположенный на открытом воздухе в Солине, на окраине Сплита. Там в начале нашей эры находился цветущий римский город Салона.

В наши дни во многих странах мира ведутся работы по созданию таких археологических музеев на открытом воздухе, целые города прошлых эпох раскрываются учеными, изучаются, затем консервируются. В Советском Союзе, Чехословакии, Польше, Италии, Индии, Алжире имеются великолепные музеи такого типа. Наиболее известны прославленные Помпеи, Херсонес вблизи Севастополя, Шершель на алжирском побережье и Сарнатх недалеко от Бенареса. Это лишь часть музеев, среди которых Солин занимает достойное место.

Доехать до древнего римского города Салоны, по образному выражению одного из историков, «еще спящего под грудой обломков», можно городским автобусом. Поездка займет не более десяти-пятнадцати минут.

Солин. Раскопки

Общая панорама Салоны не сразу раскроет былое величие и красоту древнего римского города. Первое впечатление обманчиво. Взору предстает огромное эпически спокойное поле с небольшими холмиками, овражками, поросшее травой, кустарником, изредка деревьями. Лишь в некоторых местах неожиданно блеснут на солнце одна или несколько мраморных колонн с великолепными резными капителями или огромные каменные блоки, будто бы случайно кем-то оставленные. Проходя по старой Салоне, постепенно замечаешь отполированные столетиями остатки фундаментов, стены дворцов и храмов, нижняя часть которых поросла мхом или увита вьющимися растениями. Наконец, оказываешься уже там, где можно вступить на древние каменные мостовые, на мощеную дорогу с выбитыми колеями. Здесь уже встречаются не только остатки античных сооружений, но и развалины средневековых храмов, раннехристианских кладбищ и подчас непонятные на первый взгляд детали архитектурных построек.

В письменных источниках Салона впервые упоминается под 119 годом до н. э. Тогда это была греческая колония, выросшая на месте небольшого иллирийского рыбацкого поселка в устье реки Ядер (Ядера). При Юлии Цезаре в I веке до н. э. римляне превратили ее в укрепленный лагерь. А уже в первых веках нашей эры Салона стала столицей римской Далмации, важным торговым и культурным центром, крупным портом, резиденцией послов, одним из самых больших и богатых городов на Далматинском побережье. Около четырех тысяч жителей насчитывалось в нем тогда. Население занималось главным образом торговлей и ремеслами, судостроением (по словам известного древнегреческого историка и географа Страбона, в Салоне была единственная в Далмации корабельная верфь), а также сельским хозяйством.

В городе было огромное число общественных и гражданских построек, просторные виллы с перистильными двориками, величественный амфитеатр, театр, форум, храмы, термы, некрополь, В конце II века, при Марке Аврелии, город был обнесен массивной каменной, длиною в четыре километра, стеной, с боевыми башнями и воротами. Остатки этой стены были открыты археологами еще в начале XIX века.

Находясь на главном торговом пути, проходившем с побережья в глубь страны, Салона имела важное стратегическое значение. Она являлась городом-крепостью, надежной защитой жителей побережья от врагов, приходивших главным образом со стороны гор. Для дополнительной защиты города, в нескольких километрах от него, на вершине высокой отвесной скалы была сооружена крепость, превратившаяся уже позднее, в средние века, в замок Клис. Не случайно крепость называли «Ключом к Адриатике». Она производит впечатление даже и в наши дни, поражая своей горделивой неприступностью. Если смотреть на замок со стороны моря, то он, сливаясь с суровыми скалами, напоминает заснувшего на своем боевом посту богатыря-вели– кана. Стены крепости, расположенные на разных уровнях скалы, с боевыми башнями, бойницами, узкими проходами между стен, двойными воротами, укреплялись на протяжении многих столетий.

Замок Клис

Еще при римском императоре Тиберии, на рубеже нашей эры, от Салоны до Клиса проложили дорогу, известную под названием Виа Габиниана. Позже она была продолжена дальше через горы на Балканы. Древняя дорога от Салоны до Клиса существует и в наши дни, хотя за многие столетия естественно изменила свой вид. Сначала она идет по равнине, затем огибает скалу у подножия, серпантином вьется наверх, подводя к самому замку.

Время не пощадило Салону. В начале VII века авары и другие пришлые племена столь жестоко разрушили город, что население вынуждено было покинуть свои жилища и переселиться в другие места, в том числе и в пустой к тому времени дворец Диоклетиана. Оставшиеся здания были частично разобраны жителями окрестных селений – в течение многих столетий ими использовался камень с античных развалин для строительства домов. Подчас приезжие купцы скупали античные мраморные колонны, базы, капители и другие архитектурные детали, даже просто блоки камня и увозили в разные страны. В далекой Венеции на многих зданиях сохранились детали салонских античных построек.

К XVIII столетию от прекрасного города осталась груда развалин, земля вокруг которых использовалась местным населением под сады и огороды.

Только в XIX веке археологи и историки обратили наконец внимание на руины древней столицы. Впервые раскопки были проведены в 1818 году; с большими перерывами (особенно в середине XIX века) они продолжались позднее, ведутся и сейчас.

Еще в 1820 году на месте начавшихся раскопок для сохранения найденных предметов был создан музей, коллекции которого легли в основу Археологического музея Сплита.

Что же дали проведенные археологические раскопки? Какие постройки, относящиеся к римскому времени, можно увидеть сейчас на территории древнего города?

В северо-западной части Солина, недалеко от моря, высятся руины огромного (на 18 тысяч мест) амфитеатра, возведенного во II веке н. э. Основная ось здания была ориентирована с востока на запад – в этом направлении и вытянута несколько эллипсовидная в плане арена. Лишь частично дошли до нас стены обходной галереи и галереи ярусов, выложенные из светлого камня, скамьи многих секторов и лестниц. Арена этого грандиозного сооружения до сих пор сохраняет всю сложную систему специальных переходов в полуподвальных помещениях, где некогда размещались клетки для зверей и различные сценические машины. И сейчас, несмотря на очень большие разрушения, амфитеатр поражает величием. Этот великолепный памятник может быть поставлен в один ряд со всемирно известными амфитеатрами античного времени в Арле, Помпее, Вероне, колизеем в Риме. Кстати, на территории Югославии, недалеко от Сплита – в Пуле, также на берегу Адриатического моря, находится еще один амфитеатр, построенный в I веке н. э. и сохранившийся значительно лучше не только солинского, но даже и римского.

Солин. Амфитеатр

Недалеко от амфитеатра находится театр, сооруженный еще в I столетии н. э. в традициях древнегреческой архитектуры. В плане он полукруглый. Трудно сейчас представить себе его облик, определить высоту фасада, то есть стены, замыкавшей полукруг и одновременно служившей кулисами, так как время не пощадило этот памятник. Разрушена скена – о ней можно лишь судить по остаткам фундамента. Зато прекрасно просматривается орхестра, у которой расположен театрон – каменные скамьи для зрителей, идущие круто вверх. Но и они сохранились не полностью. Можно лишь предполагать, что масштаб постройки был значительным. Свидетельством тому и размеры скены театра, и массивные, крупногабаритные каменные блоки, в которых вытесаны кресла для особо почетных зрителей – правителей, жрецов, знатных граждан города, они сидели в первых рядах, а за ними выше все остальные на более низких и узких скамьях.

Даже те руины театра, которые дошли до наших дней, позволяют говорить о его близости к ставшему классическим образцом театру Диониса в Афинах, прекрасно сохранившему свой облик и все особенности структуры здания. Или столь же знаменитому, построенному несколько позже Геродом Аттиком, – театру Одеон на юго-западном склоне Афинского Акрополя.

Дорога, идущая мимо театра и амфитеатра, приведет к некрополю. Он расположен среди густой зелени кустарника. Вид на римские саркофаги, стоящие рядами, открывается неожиданно. Здесь, как нигде в другом месте древнего города, ощущаешь необычайную тишину, нарушаемую лишь негромким щебетом птиц. Элегическая красота некрополя настраивает на философические раздумья.

Наиболее интересные в художественном отношении саркофаги, украшенные рельефной резьбой с различными изображениями, перенесены в Археологический музей в Сплит. На месте оставлены главным образом простые, скромные, гладкостенные, без рельефов и поучительных надписей. Это небольшие каменные прямоугольные гробницы с двускатной крышкой. Они производят впечатление четкостью и лаконизмом скупых форм.

Аналогичные некрополи обнаружены в нескольких местах античной Салоны. Они расположены, как правило, у дорог, что было характерно для того времени. Вспомните Аппиеву дорогу в Риме с ее знаменитыми саркофагами и мавзолеями.

В восточной части Салоны можно увидеть остатки фундаментов некогда обширных терм со следами устройств для подачи горячего, холодного воздуха и труб для обогрева помещения. Здесь был перистиль, большой бассейн, просторные помещения с каменными скамьями.

Солин. Общий вид раскопок

Салона известна не только своими античными памятниками. Именно в этом городе впервые на территории всей Далмации утвердилось в первых веках нашей эры христианство. В V веке Салона стала местом пребывания митрополита Далмации, а в XI столетии здесь в одной из базилик короновался первый хорватский царь Звонимир.

Первым к изучению раннехристианских памятников в Далмации обратился Фране Булич, крупнейший югославский историк и археолог, создатель Археологического музея в Сплите и его бессменный директор в течение почти сорока лет. Он был одним из главных организаторов международного конгресса, посвященного проблемам раннехристианской культуры, который проводился в 1894 году в Салоне, непосредственно на месте раскопок.

Для изучения архитектуры раннего христианства очень интересен открытый еще в XIX столетии Ф. Буличем комплекс Мана– стирина (Старый монастырь), включающий ряд разновременных построек от II до VI века. Он находится в северной части древней Салоны, за частично сохранившейся крепостной стеной города. Фрагменты архитектурных сооружений – светлые колонны, базы, капители, саркофаги – красиво выделяются на фоне стройных кипарисов и раскидистых крон пиний.

Наиболее ранние постройки относятся ко II веку н. э., когда на этом месте еще находилось поместье некоего Ульпия. Найдены фундаменты хозяйственных сооружений, обломки давильни для выработки вина и масла, а также кладбище с саркофагами, надписи на которых отражают поклонение языческим богам, и саркофагами уже времени распространения христианства (III век). К III веку н. э. относятся руины небольших и непонятных полукруглых строений с трех сторон большого двора; возможно, это были часовни над захоронениями христиан. Такое наслоение разновременных памятников очень характерно для Салоны.

С Манастириной связана старинная легенда о первом ревностном проповеднике христианства епископе Салоны Домнионе, погибшем мученической смертью за свою веру при Диоклетиане. Археологические раскопки подтвердили достоверность этой легенды. Обнаруженные на могилах надписи рассказывают о самом Домнионе, о погребенных здесь солдатах, священнике Астерии и диаконе Семптимии, которые приняли новую веру под влиянием Домниона. Общий вид некрополя с руинами культовых построек вызывает в памяти слова Данте из «Божественной комедии»: «Страна полная скорби, вся взрытая гробницами».

Солин. Вид раскопок в Манастирине

Руины некрополя Манастирины имеют огромную историко– культурную ценность еще и потому, что аналогичных кладбищ первых веков нашей эры сохранилось очень немного. Такие открытые, никак не замаскированные некрополи (в противоположность характерным для раннего христианства катакомбам, как, например, в Риме, Александрии, острове Мальте и других) распространены были довольно широко, но они подверглись большому разрушению и разграблению в период нашествия варваров в V–VI веках. И сейчас можно перечислить лишь несколько дошедших до наших дней, Салона среди них.

В VI веке при императоре Юстиниане были предприняты попытки привести кладбище в порядок, но довольно своеобразным способом. Расчистив место, где оно находилось, построили великолепную трехнефную базилику. В крипте ее поместили мощи всех ранее похороненных на кладбище мучеников. Причем для строительства храма употребили детали старых часовен и саркофагов. От здания базилики остались лишь основание стен, части мраморных колонн и пола. Но даже руины этого некогда роскошного храма производят и сейчас очень сильное впечатление.

Недалеко от Манастирины был раскрыт еще один комплекс культовых христианских построек – Марусинац. Так же как и в Манастирине, здания эти появились на развалинах небольшой римской виллы, остатки которой обнаружили археологи в начале XX столетия. На этой территории с III века н. э. хоронили христианских мучеников. Из погребений наиболее примечательное связано с именем местного жителя, сукновала Анастасия; он, так же как и Домнион, мученически погиб во время гонения на христиан при Диоклетиане. Анастасий стал одним из самых почитаемых святых в Далмации – ему посвящались храмы и алтари, в том числе алтарь в Мавзолее Диоклетиана, о котором уже говорилось.