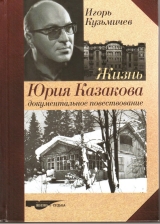

Текст книги "Жизнь Юрия Казакова. Документальное повествование"

Автор книги: Игорь Кузьмичев

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]

Когда писатель добрался до Кеги, он был вымотан, измучен, его мозг отказывался вмещать и оценивать увиденное, и в таком полуотрешенном состоянии ощущение, что он провалился «в глубокую древность, пришел к варягам, к их морской жизни», окончательно укрепилось, а Москва, трехчасовой полет до Архангельска, гостиница, Двина, мачты пароходов, гудки, клубочки пара над буксирами – «этого всего будто никогда и не было».

Внешне нечто похожее испытывал, как помним, Саша Старобельский, сойдя ночью с поезда в Мятлеве. Но как несоизмеримы их духовные горизонты – инфантильного городского мечтателя из рассказа «Ни стуку, ни грюку» и страдающего автора в «Несторе и Кире»! К сожалению, даже сведущие исследователи склонны были не замечать между ними разницы. «Казаков, каким он был в те годы, – пишет Е. Ш. Галимова по поводу „Нестора и Кира“, – весь устремлен в будущее, в завтрашний день, именно с этим будущим, завороженный уверениями, что „нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме“, связывает он надежды на лучшее». С таким мнением никак нельзя согласиться. О юном городском мечтателе, может быть, и можно было так подумать, но об авторе беломорского дневника 1958 года – уж никак!

Зачин рассказа «Нестор и Кир» мрачен. И вместе с тем в том прорыве в древность, в том чувстве, когда писателю кажется, что он один на земле, есть нечто трагически возвышенное, нечто торжественное, – как и в ликующей осени, обступающей его в пути. Писатель отдает себе отчет в том, что пребывание человека на земле трагично, человек смертен, и, может быть, поэтому люди всегда были так неравнодушны к земле, так предусмотрительны и упорны в своем стремлении обжить, обустроить, окультурить землю, – в этой их потребности таилась спасительная возможность противостоять трагедии и забвению, и как бы замысловато ни чередовались ритмы истории, созидательное начало в человеке никогда не иссякало, никогда не переставал человек утверждать себя в роли деятеля и творца.

Но так ли невинны и безмятежны люди в этом понятном стремлении? История доказывает: до идиллии здесь далеко. В переплете социальных бурь человек, даже если он субъективно прав и честен, может стать жертвой исторического произвола, будучи не в силах противостоять яростным обстоятельствам. И все же его «личную правду» не так-то легко в нем погасить. Человека можно подавить, подчинить лозунгу, можно, казалось бы, парализовать в нем волю, но лишить его этой «личной правды» – пока он жив! – до конца нельзя.

Так случилось и с Нестором.

Что и говорить, он справный помор, дом его, сложенный из гладких, огромных бревен, просторен, светел, вымыт, выскоблен до блеска, красиво поставлен над морем. И хозяйство у Нестора ладное: есть у него и корова, и овцы, и семгой он промышляет, и еще добывает точильный камень, печуру. И одежда в семье у него прочна, добротна, чиста. Чувствуется во всем порядок, ум, сметка, терпеливая дотошность. И все Нестору в его доме и хозяйстве под силу, все доступно его умелым рукам. А как искусно ловят они с Киром рыбу! «Как они работают! – восклицает писатель. – Как у них все ловко, разумно, скупо в движениях, какой глаз и точность!»

Вековое единоборство с природой приучило предков Нестора ценить в человеке силу, сноровку, приучило полагаться на проверенный столетиями опыт поколений. Нестор безоговорочно верил в этот опыт и, казалось, был идеальным олицетворением натурального, естественного человека, не искушенного в книжной премудрости, не рассуждающего понапрасну…

Однако несмотря на крепкий, стародавний уклад в доме, на врожденную трудовую хватку и неизменную удачу в рыбацком промысле, нельзя было не заметить застарелой настороженности Нестора, недоумения по поводу постигшей его исторической несправедливости. Сын же Нестора Кир от рождения пребывал за гранью рассудка и воплощал в себе «тупую идиотическую силу». Нечто одновременно «прекрасное и ужасное» виделось писателю и в Кире, с его красотой, удалью, здоровьем и юродством вместе, и в Несторе, у которого «руки были добры, тогда как мысли – злы».

Нестору не давала покоя ностальгия по безвозвратно канувшей жизни. Мысль о том, каким бы он мог стать хозяином, как развернулся бы на этой нетронутой земле, которая теперь «лежит в забросе», сколько накопил бы он денег и «имушшества», – эта мысль неотступно преследует его, и он твердо убежден в своей правоте, наблюдая порядки вокруг. Хотя – как человек здравый, немало перенесший на своем веку – не может он не понимать и того, что мечты его пришлись вразрез с наступившими временами.

Нестор, как говорится, испил свою чашу сполна и потому не мог забыть «раскулачки», когда у него «батю на Соловки забрали, очень он яростный был», его самого «в колхоз забрили», только в колхозе он и не работал вовсе, не в силах был спокойно смотреть, как «шваль полоротая», «горлопаны эти шуметь стали», мотался он по экспедициям – с геологами либо на гидрографическом судне… И страдания Нестора, душевная горечь его неизбывны, как и у слепой старухи в начале рассказа.

Никак не может Нестор смириться со своей обидой, с приставшим к нему социальным клеймом. «Вот ты хотел знать про меня, – обращается он к писателю, – вот я тебе скажу. Ты думаешь – кулак и все тут! Кулак – как бы не так! Нас вот с батей разорили, все побрали – ладно, хорошо… Хорошо! Теперь гляди с другой стороны, что получается. Деньги, какие у нас были, имушшество, они что же – с неба нам упали? Али подарил кто? Или эти твои бедняки поднесли нам? Погоди, не нукай! Молчи, молчи! Мы тут раньше знаешь как жили! Мы со всем светом торговлю вели. У нас тут всяких ваших министров не было, а было так: захотел в Норвегию, дуй в Норвегию, захотел в Англию, дуй в Англию. Ты думаешь, я уж темный такой, да? А я, сказать тебе, в Норвегии два года жил до революции, делу обучался, так? Я все произошел, шхуны строил!..»

Обида за свою сломанную жизнь у Нестора не стихает еще и потому, что никак не может он принять как закон справедливости царящую повсюду уравниловку. «Ровного на земле отродясь не бывало, – рассуждает он. – Капитану один пай, на то он и капитан. Опять же владельцу судна. И опять же сколько у кого добычи. Я сто тюленей на зверобойке добыл, а ты пятьдесят – какое тут может быть ровное?» Нестор в делах всегда был аккуратен и прижимист, каждая заработанная копейка знала у него счет, прятал он ее «в сундучок, на самое донышко» и никогда не понимал тех, кто не дорожил собственным трудом. Отсюда и гнев его на своего же соседа, такого же рыбака: «…он, к примеру, получит, может, поболе моего, так? Получит, закатится в кабак, да по бабам, по этим самым шлюхам-паскудам, а? Я о доме думаю, о хозяйстве, а он на пробку наступает, он глаза свои винищем наливает… Это тебе как же?.. Лодырь, пьяница, таких в мешок да в воду, чтобы не смели на земле смердить, и он же после того беднота, а я кулак? А? Ему все свободы, а меня к ногтю… я мимо всего шел, нос отворачивал, об хозяйстве думал, деньгу берег. И все нажил, все у нас было, а этим гадам все задарма пришло, от нас взяли – им дали. А впрок это им пошло? Тут же все и развеяли, как дым…»

И в этом еще одна причина негодования Нестора – не пошло никому впрок отобранное у него добро! Дураки и лодыри пустили по ветру береженную им копейку. Был, скажем, у него сосед по уличному прозвищу Хнык: «Ах, зараза, ах, лодырь, я с батей на зверобойке, – вспоминал Нестор, – он дома, в карты играет, я в горах камень ломаю, он с Марфуткой нашей, со шлюхой, водку лакает, последний хомут продает. У нас добыча, у него только го-го-го да га-га-га! А потом, колхоз когда организовали, он, этот Хнык, больше всех на богатых наскакивал – как же, беднота-а, язви его в душу! И кем же его сделали, ты думал? Завхозом он стал в колхозе. А как стал, так и совсем спился, все пропил, в Архангельск подался, там, наверное, начальником сделался…»

В злом и зорком взгляде Нестора есть нелицеприятная правда, никуда от нее не денешься. Он по-своему болеет за отечество, за общее дело, отлично знает, как нужно вести хозяйство в своих краях, и потому он вправе обрушиваться на «власти всякие», на те, что сверху «приказы шлют» и предписывают «то, другое, пятое, десятое – там коси, там сей». Не может Нестор согласиться с такими порядками, не укладывается это в его крестьянском сознании.

Нестор тоскует и критикует историю с той пристальностью и развенчивает ее с той пристрастностью, на какую способен побежденный – в своем праведном гневе. Писатель охотно предоставляет ему эту возможность, видя в нем не только «бывшего», потерявшего под ногами взрастившую его социальную почву, но и самостоятельного человека, не утратившего несмотря ни на что своей личности, жизненного навыка, мастерства и желания по-хозяйски относиться к земле и к своей работе.

«Так что же такое Нестор? – задавался вопросом Казаков. – Я вдруг вспомнил все свои странствия за последние годы – где только я не побывал! На Смоленщине, в Ярославской, Горьковской, Калужской областях, и на Севере, и в Сибири… И сколько попалось мне таких вот Несторов в своих домах, со своими садами и огородами, коровами и поросятами. Земля по отношению к человеку безлична, она родит и отдает плоды любому, кто за ней ходит. Но вот такой человек, как Нестор, никогда не был безличным по отношению к земле. Для него всегда существовало понятие земли своей и чужой. И никогда не перейти ему пропасти, разделяющей землю на свою и общую».

Казаков задумывался надо всем этим в конце 1950-х годов. Однако потребовалась треть века, чтобы обстоятельства резко изменились и общество вняло голосу Нестора. А в 1965-м, когда «Нестор и Кир» был опубликован – в журнале «Простор» (Алма-Ата), с купюрами и жесткой редакторской правкой, московские журналы печатать рассказ наотрез отказались, – образ Нестора сильно озадачивал критиков.

«В рассказе Ю. Казакова, – писал в 1965 году Ф. Левин, – отражается двойственное отношение к Нестору: неприятие его как социального типа и любование его человеческими достоинствами – силой, умением, трудолюбием, хваткой, твердостью характера». Такое отношение писателя к своему герою не устраивало критика, ему хотелось, чтобы писатель привел в своем споре с Нестором всем известные аргументы, как это делалось в литературе прежде. Но у Казакова была своя задача: он просто встретился с живым человеком, с недавним «кулаком» и выслушал его исповедь, дав тому редкую возможность высказаться.

Пытаясь вникнуть в казаковскую позицию, А. Нинов – уже в 1974 году – как бы возражал Ф. Левину: «Всей системой образных отношений Ю. Казаков раскрывает неполноценность, ущербность жизни, потраченной на стяжательство. И вместе с тем он отдает должное Нестору, когда его устами говорит одаренный работник, трезво мыслящий и сметливый в хозяйстве человек, негодующий против расточительства, безрукости и всяческой лени. Правда – даже в чужих и неприятных устах – сохраняет свой смысл и силу. И надо иметь мужество ее выслушать. Автор потому и не спешит ослабить двойственность впечатления, вынесенного им из встречи с Нестором. В этой двойственности нужно еще разобраться, нужно еще понять, что ценное и что дурное заложено в человеке».

Но ведь и это еще не все.

Казакову всегда претил догматизм любого толка – особенно же во взгляде на человека, – на всякого человека, и на того, что, казалось бы, отжил свой век тоже. Готовые книжные рекомендации, предлагаемые общественной «наукой», претендовавшей на силу всемирного закона, его не интересовали – его интересовали живые лица, простые люди.

Казаков написал «Нестора и Кира» в 1961 году, когда на представлениях о положении дел в деревне, о психологии советского крестьянина лежал отсвет благодушной литературы предшествующих лет и сказывался груз тех легкомысленных сочинений, про которые Казаков в этом рассказе говорил, что в них было все – «счастье, изобилие, социализм был построен, пережитков не существовало», послевоенная деревня поспешала в этих книгах к коммунизму, и конфликт в них строился «на борьбе отличного с хорошим». До расцвета «деревенской прозы», трезво взглянувшей правде в глаза, было еще далеко, пора напряженных психологических поединков, к примеру, в «Плотницких рассказах» В. Белова, была впереди, и потому вклад Казакова в разработку проблем, позже поднятых «деревенской прозой», общепризнан.

Однако нужно подчеркнуть, что и здесь Казаков придерживался своего художественного ракурса, и та двойственность, о которую спотыкались критики, имела в «Несторе и Кире» не только конкретно-социальную, а еще историко-культурную подоплеку.

Казаков знал: Несторы, встреченные им в разных уголках России, – носители вековой крестьянской культуры, вдруг оказавшейся на грани гибели. Культуры не узко земледельческой или промысловой, но культуры духовной, освященной тысячелетней христианской традицией. А что до Русского Севера, где искони преобладало старообрядчество, то тут стремление к хозяйственной самостоятельности и национальной самобытности было всегда особенно ощутимо, хотя старообрядцы умели, когда следовало, проявлять и разумную веротерпимость. Как заметила К. Мяло (1988), «на крутых поворотах своего развития старообрядческая община выработала удивительную способность гибкого существования в двух временах: в священном, неизменном времени фундаментального ядра традиции и основанных на ней обрядов и в текущем, эмпирическом времени, отношения с которым отнюдь не были проблемой, о чем свидетельствовала не в последнюю очередь и хозяйственная умелость старообрядцев, а также их пространственная подвижность и способность сосуществовать с самыми различными национальными и культурными традициями…»

Вот эта-то способность «существования в двух временах», эта наследственная верность народной культуре вопреки культуре официозной и поразила Казакова в поморах. Он уже тогда догадался, что трагедия не просто в несправедливостях и ужасах «раскулачки», но в тотальном уничтожении самих первооснов стародавней крестьянской жизни. Это угнетало его больше всего. Так что истоки двойственности, которой отмечен рассказ «Нестор и Кир», а также причины социальной и культурной изоляции казаковских героев – здесь. И отсюда же в «Несторе и Кире» – и не покидающая автора печаль, и душевная неуютность, и нелегко дающийся ему контакт с героями, и невозможность судить о них по привычным меркам, и неясное чувство собственной вины…

Восхищение героями рассказа никак не мирилось в авторском сознании с их приниженностью и ограниченностью. В том, что Нестор и Кир ведут здоровую, естественную, в итоге – социально полезную жизнь, стоило ли сомневаться? Но писателя явно смущало резкое несоответствие их и его собственных потребностей. «То, что важно для меня, – писал Казаков, повторяя беломорский дневник 1958 года, – для них не важно. Из выпущенных у нас полутора миллионов названий книг они не прочли ни одной. Получается, что самые жгучие проблемы современности существуют только для меня, а эти вот два рыбака все еще находятся в первичной стадии добывания хлеба насущного в поте лица своего и вовсе чужды какой бы то ни было культуры?»

Поистине, спрашивал Казаков: «Зачем же им книги? Зачем им какая-то культура и прочее вот здесь на берегу моря? Они – и море, больше нет никого, все остальные где-то там, за их спиной, и вовсе им не интересны и не нужны».

Эти вопросы обращены писателем не к героям рассказа, а к самому себе. «Какая-то культура» им была, действительно, не нужна, для них было бы противоестественно подстраиваться под «городской прогресс». Родная же культура, которую завещала им христианская традиция, десятилетиями слепо подавлялась, что и привело в итоге к общественной летаргии и безразличию. Наблюдая натуральную, немую жизнь Нестора и Кира, Казаков с обидой за своих героев вспоминал столичные «под коньяк» разговоры о литературе, о поэзии, о «направленности творчества», вспоминал клубные споры, в которых «кажется, что от того, согласишься ты с кем-то или не согласишься, зависит духовная жизнь страны, народа», – и разговоры эти представлялись ему суетными…

Критики, прочитав «Нестора и Кира», поспешили упрекнуть Казакова в том, что он, дескать, «впадает в рефлексию и испытывает ложный стыд» за свою литературную профессию. Но это неправда. Дело литературы для Казакова было свято.

Глава 6

«Эта внезапная божественность слова…»

Так уж издавна повелось в русской литературе: ответственность перед талантом и перед собственной совестью всегда почитались у нас превыше всего, – об этом замечательно писал в свое время Гоголь, вспоминая, как Пушкин сказал однажды, что «слова поэта суть уже его дела».

«Пушкин прав, – писал Гоголь. – Поэт на поприще слова должен быть так же безукоризнен, как и всякий другой на своем поприще… Потомству нет дела до того, кто был виной, что писатель сказал глупость или нелепость, или же выразился вообще необдуманно и незрело. Оно не станет разбирать, кто толкал его под руку: близорукий ли приятель, подстрекавший его на рановременную деятельность, журналист ли, хлопотавший только о выгоде своего журнала. Потомство не примет в уважение ни кумовство, ни журналистов, ни собственную его бедность и затруднительное положение. Оно сделает упрек ему, а не им. Зачем ты не устоял противу всего этого? Ведь ты же почувствовал сам честность званья своего; ведь ты же умел предпочесть его другим, выгоднейшим должностям и сделал это не вследствие какой-нибудь фантазии, но потому, что в себе услышал на то призванье Божие, ведь ты же получил в добавку к тому ум, который видел подальше, пошире и поглубже дела, нежели те, которые тебя подталкивали. Зачем же ты был ребенком, а не мужем, получа все, что нужно для мужа?»

Казаков, ступив «на поприще слова», благоговел перед классиками, перед великими традициями и дорожил этой гоголевской заповедью, наверно, как никто из его сверстников. И по прошествии десятилетий мужи прошлого оставались для него живым примером и тем образцом служения отечественной словесности, следуя которому только и можно не посрамить «честности званья своего», как того требовал Гоголь.

При всяком удобном случае Казаков старался и объяснить, и отстоять такую свою позицию.

«Русская литература, – писал он в декабре 1967 года, – всегда была знаменита тем, что, как ни одна литература в мире, занималась вопросами нравственными, вопросами о смысле жизни и смерти и ставила проблемы высочайшие. Она не решала проблем – их решала история, но литература была всегда немного впереди истории. Мы потому и оглядываемся постоянно на наших великих предшественников, что современных писателей такого масштаба у нас нет или, говоря точнее, почти нет. Мы потому и всматриваемся в них с такой ненасытностью, что велики они не тем только, что прекрасно писали, а тем еще, что писали о самом главном, что составляет сущность жизни общества».

«Лучше, чем я могу, я не напишу, разумеется, – продолжал Казаков, – но вера в высшее предназначение писателя, постановка важных вопросов, серьезное отношение к задачам литературы даже при малом таланте поможет мне стать писателем настоящим. Так что напомнить друг другу об ответственности перед талантом и перед словом никогда не лишне».

Принципиальная оглядка на классику, вера в высшее предназначение писателя, завещанный великими мастерами критерий, с каким следует подходить к литературе, диктовали Казакову и те цели, которые он смолоду ставил перед собой.

Тогда, в молодости, витало в воздухе горячих споров лихое словечко «гениально», как бы по новому курсу пущенное в оборот, и далеко не каждый взявшийся за перо, наскоро вкусивший удачи, задумывался над тем, на что обрекает себя. Не каждый спрашивал себя: сумеет ли он с честью одолеть грядущие испытания? Не разменяет ли на мелочи свой талант? Хватит ли у него сил противостоять литературной рутине и цепкой житейской суете? Спустя полвека множество книг, что казались значительными и новаторскими, подернулись тленом и немало писателей, когда-то громко заявивших о себе, бесследно исчезли с литературного горизонта. Время неумолимо, оно никому не дает поблажки. Тем более – время нынешнее, отвергнувшее великие критерии и беспощадно презревшее не только классику, но и литературу как нравственный феномен…

Казакову виделись свои гарантии творческого долголетия, неслучайно он соотносил труд писателя, вообще художника с трудом тех, как принято выражаться, «простых людей», что, не мудрствуя лукаво, каждый день, до самой смерти занимаются «грубой, изначальной работой».

В «Северном дневнике» он размышлял: «Давно-давно уже приходит ко мне иногда, является и молча стоит и смущает картина моря или реки и дом на берегу, дом в ущелье, сложенный из хороших бревен, дом с печкой и коричневыми, слегка прокопченными балками. И моя жизнь в этом доме и на берегу моря, и моя работа – ловить ли семгу, рубить ли лес, сплавлять ли его по реке… Разве это не выше моих рассказов или разве помешало бы это им? Наверное, это сделало бы их крепче и достоверней. Потому что мужчина должен узнать пот и соль работы, он должен сам срубить или, наоборот, посадить дерево, или поймать рыбу, чтобы показать людям плоды своего труда, – вещественные и такие необходимые, гораздо необходимее всех рассказов!»

Это признание, в котором слышны хэмингуэевские нотки, не следует трактовать очень уж буквально, в том лишь плане, что литература, писание рассказов – занятие менее «вещественное и необходимое», чем «изначальная работа» людей на земле или в море. Казаков примеривался к натуральной жизни в «доме на берегу» не потому, что подвергал сомнению общечеловеческую и гражданскую важность писательского дела. Он, скорее, хотел доказать самому себе, что и в той жизни, познав «пот и соль» той работы, не посрамил бы себя, – во всяком случае, ему необходимо было в это верить.

Соотнося писательство с «изначальной работой», Казаков не питал никаких иллюзий, о чем еще в декабре 1957 года предупреждал Конецкого – в письме, смахивающем на манифест: «Привет, старик! Получил твое письмо, наполненное слезами. Ты, брат, порешь ерунду. Хотя то, что ты писал до сих пор „не то“, – это факт. В этом, к сожалению, я не могу тебя успокоить. Все твои рассказы – мура и бормотание сивого мерина. Равно так же и мои…» При столь неутешительной оценке их сочинений, Казаков, тем не менее, призывал Конецкого, уверовав в свой талант, не бояться соблазнов молодости. «Молоды мы слишком! – объяснял он. – Я вычитал вон у Мечникова о биологии оптимизма. Он с самым серьезным видом утверждает, что в молодом организме заложены какие-то тлетворные разъедающие вирусы. А этому и примеры есть всюду. Вся трагическая поэзия наша вышла из-под пера мальчиков. Все эти муки, разочарования, чертовщина – у молодых…» – Казаков поминал, в частности, Лермонтова, Есенина. И продолжал: «Единственное средство от этого, я думаю, труд. Чем больше работаешь: пишешь, дрова пилишь или еще что-то, тем меньше тоски и т. п. А еще, не знаю, как тебе, а мне положительно вредна слава. Вредна в том смысле, что делает меня трусливым, т. е. боишься, что не исполнишь того, что ждут от тебя». И рецепт спасения оставался один: «работать, стремиться к совершенству». «Ну и потом, – вразумлял Казаков Конецкого, – еще остается Пушкин, Толстой, Чехов и Бунин, остается Ленинград с его сумасшествием, остается биение сердца при виде прекрасной девочки, остаются слезы от мысли о кратковременности всего земного… Не правы оптимисты, которые считают, что жизнь прекрасна. Не правы также пессимисты, которые считают, что жизнь ужасна. В ней хватает и того и другого. Будь реалистом! – взбадривал Казаков Конецкого. – Талант – ядовитая вещь. Я это знаю, поскольку сам испытал несколько раз в жизни приливы божественности, приливы тоски и мрака, слез по уходящему и много прочего. Мужик пашет, и знает, что делает добро, о котором никакой идиот не скажет, что оно не нужно. А поэт…»

Жизнь в «доме на берегу» манила Казакова своей чистотой, целомудренностью, ясностью целей и наглядностью результатов.

А еще – и это не менее существенно – Казаков сперва интуитивно, а потом все последовательнее пытался вникать в те связи, что пролегают между стихийной жизнью человека в природе и той духовной культурой, которую человек веками создает.

Путешествуя по карельским тропам и озерам, в краю лопарей, Казаков думал о том, какая бездна с незапамятных времен отделяла недвижную и нерушимую жизнь, скрытую здесь за диким, поистине языческим пейзажем, от жизни так хорошо всем знакомой, цивилизованной, исторически представимой, запечатленной в бесчисленных книгах, в живописи, в музыке. Жизнь в этом краю вершилась по каким-то иным, неведомым уставам, и «чем жила все эти столетия наша земля, какие были войны, революции, какие Бетховены и Толстые рождались и умирали – ничего этого тут не знали, и время для этого народа как бы и не текло, так же как не течет оно для этих камней и озер».

Но так ли это? И может ли быть нем и безразличен к мировой истории даже первобытный народ? Может ли он существовать без своего искусства?

Слушая напев «Калевалы», а напев этот был так же «первобытен и прост, как эти камни и сосны», Казаков воочию убеждался, насколько эпос карелов внутренне слитен, сроднен с величественной северной природой. Этот эпос – подобно русским былинам, сказкам и песням – свидетельствовал о таком концентрированном духовном богатстве, какое готово поспорить с самым выдающимся «именным» искусством.

Народный северный эпос, в любом его национальном выражении и форме, конденсирует в себе титаническую творческую силу – внеличную, коллективную, древнюю – и дарит ее в наследство современным художникам, в первую очередь тем, кто, связав с Севером свою судьбу, уверовал в целительность всего «вечносущего», родового, кто на себе почувствовал здоровую, очистительную свежесть суровой северной стихии.

Одним из таких бесконечно преданных Северу, мудрых и мужественных художников был Рокуэлл Кент. Картины, искусство Кента, его характер и сам его образ жизни являли собой пример удивительной человеческой цельности, за что так высоко и ценил его Казаков.

Все картины Рокуэлла Кента, – писал он в 1961 году, посетив выставку художника, – «как одна песнь человеку и природе, солнцу и морю, горам и вересковым долинам, домам и шхунам. На его картинах горят могущественные солнца, окруженные багровыми световыми кольцами; ослепительной белизной сверкают снега; страшные ледники обрываются в изумрудные моря; работают у моря на берегу люди, и у людей этих ноги, как столбы, плечи широки, лица мудры и спокойны; дома этих людей строены навек – не только для себя, но и для правнуков. Север – страшный, ледяной и немой и первозданно прекрасный, завораживающий – дышит на нас с картин Кента. Чтобы так писать о земле, надо чувствовать ее всем телом – ногами, глазами, ушами, руками, – надо падать на нее в изнеможении, надо строить на ней дома или рубить лес, надо ходить по ней, смотреть на нее неустанно, надо плавать по ее морям и рекам, ловить рыбу, есть и пить с ее обитателями и вместе с ними страдать или петь песни, когда уходит горе и приходит радость».

Вот о такой жизни в «доме на берегу» и помышлял Казаков, забираясь в медвежьи углы, в стародавние поселения Арктики. Мысль о том, чтобы затеряться, укрыться где-то в безмолвных широтах, в заполярной пустыне, дабы всем существом ощутить и точными, волнующими словами выразить грандиозность мироздания, спеть гимн человеку, – такому, кажется, немощному рядом с природой и такому упорному в своей устремленности к чему-то бесплотному, но высочайшему: к торжеству бессмертного человеческого духа, – эта мысль преследовала и обжигала Казакова всю жизнь, с того момента, когда он «родился во второй раз», ступив на беломорский берег.

Между прочим, уже в мае 1980 года, собираясь – вопреки болезням – в очередной раз на Север, на Новую Землю, Казаков писал Конецкому: «А знаешь, когда был я в институте Арктики и Антарктики, то с наслаждением разглядывал карту побережья Ледовитого океана, там отмечены, например, такие „населенные пункты“: „изба Супонина“ и т. п. Очень это меня умиляло. Вот, думал я, так бы и жить: „изба Конецкого“, а в 30 км от нее „изба Казакова“ – это чтобы пореже друг другу надоедать…»

А еще в сентябре 1958 года, когда он «шел по камням на разбитых ногах, страдал и думал», зачем «принимает эти муки», Казаков в дневнике тут же обронил фразу: «Это прекрасное дикое ущелье, красный лес по его склонам опять навели меня на мысль о доме здесь – выстроить дом и приезжать сюда на лето…»

Что же до тех северных художников, личность и опыт которых были Казакову особенно дороги, то среди них нельзя не выделить поморского сказочника и живописца Степана Писахова (1879–1960), чье творчество представлялось Казакову «явлением первородной мощи».

В статье «Северный волшебник слова» (1959) Казаков рассказывал, как ходил он в Архангельске в известный всему городу дом Степана Григорьевича Писахова; как встретил его на пороге «маленький, с желтыми усами книзу, страшными бровями, с длинными густыми волосами» странноватый человек, ввел к себе и сразу «заговорил, засмеялся, стал необычайно привлекательным», как подарил он гостю книжку своих чудесных сказок и написал на ней: «С приветом не от того Севера, которым пугают людей Юга: моржи, медведи, льды, дикие люди, наполняющие город Архангельск… – от Севера, красой своих просторов венчающего земной шар!»

В этом двухэтажном деревянном доме на Поморской улице Писахов родился и прожил восемьдесят лет. В 1930-х годах, когда преподавал в школе рисование, он водил сюда своих учеников. Как сообщал Александр Горелов в очерке «Череда чудес» (1978), мастерская Писахова выглядела подлинным святилищем духа: «с арктическими и лесными пейзажами хозяина на стенах, с берестяными туесками и пряничными досками северной работы, с копией гудоновского бюста: Вольтер в платочке. На полках стояли ровным строем книги (иные толстенные – с цветными рукописными заставками, с застежками), а низкие шкафы у стен были полным-полны бумаг, вырезок о Севере и искусстве». Писахов ставил ученикам гипсы и, пока они рисовали, «пересказывал гомеровский эпос, эпизоды «Дон Кихота», неподражаемо рассказывал пинежским говорком народные и свои собственные сказки, говорил о любимых, но совсем непохожих на него художниках – Брюллове, Ван-Дейке, исполинах Возрождения. Он непрестанно витал в какой-то высшей сфере – человек, к которому приезжали погостить полярники, писатели, заходили рабочие дока, краеведы. Он учил высоко мыслить, мечтать и изо всех сил тянуться к осуществлению своей мечты».