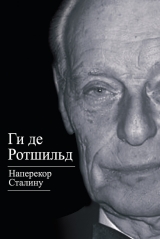

Текст книги "Наперекор Сталину"

Автор книги: Ги де Ротшильд

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Как-то я столкнулся с жителями одной одинокой фермы в тот момент, когда они готовились бежать на своих повозках. Мне удалось их отговорить, я им доказывал, что они меньше рискуют, оставаясь на месте. Как знать, оказался ли этот мой совет добрым?

В другой раз ко мне подошла пожилая пара, затерявшаяся в толпе беженцев, и мужчина попросил у меня бензин. Он держал в руках виолончель и казался совсем отчаявшимся. Я не смог воспротивиться соблазну сказать ему, что я – шурин Пятигорского, и по-дружески, как знак родственного взаимопонимания, протянул ему целую канистру бензина. Он был бы менее потрясен, если бы Зевс, сойдя с облака, протянул ему свою длань.

Мы переживали то время, когда логика утратила свои права. Мой кузен Ален как-то рассказал мне об одном примечательном случае. Войдя в деревню, только что подвергшуюся бомбардировке, и осведомившись, есть ли в деревне раненые, он услышал в ответ: «О нет, слава Господу, никто не ранен. Только военные!» Мы больше не были людьми, но, к несчастью, мы не были и богами!

Эту скорбную атмосферу дополняло звуковое сопровождение. Коров на пастбищах никто не доил, и несчастные животные тщетно взывали о помощи. Их протяжное и зловещее мычание служило аккомпанементом к той драме, которая была нашей жизнью.

В этом всеобщем хаосе, где бродила смерть, у нас еще оставался шанс быть на колесах, в то время как пехота – эта зеница ока нашего войска – проводила дни и ночи в бесконечном марше. У меня перед глазами все еще стоят осунувшиеся и измученные лица этих несчастных горемык.

Когда я вновь и вновь думаю об этом времени, я восхищаюсь чудесами, возникающими среди всеобщего безумия: мы всегда были обеспечены бензином, никогда не были брошенными (даже ощущая себя таковыми) и никогда не теряли связь с командованием полка или дивизии. Какими бы невразумительными ни казались нам порой приказы, они всегда выполнялись, даже при ожесточенном противодействии врага. Мы никогда не ощущали нехватки еды; передвижные кухни всегда ухитрялись нас нагнать; обычно это было ночью. Хотя воровство и запрещалось, когда мы проходили брошенные деревни, надо признаться, нам случалось прихватить кое-что из необходимых продуктов, выбив решетку в покинутой бакалейной лавке. Хлеб, масло, джем, шоколад, белое вино – таковы были, в основном, результаты подобных «взломов». «Кто не спит, должен жрать!» – было девизом моих товарищей.

Перед лицом опасности действовали автоматически, подчиняясь приобретенным рефлексам. Инстинкт самосохранения стирался перед требованиями морали: нести ответственность, действовать, чтобы не было стыдно за свое поведение. Страх смерти отступил на второй план. Это зовется мужеством. Игнорировать страх или рисковать ради удовольствия мне всегда казалось неоспоримым свидетельством отсутствия воображения, если не доказательством невротической склонности к самоубийству.

* * *

Военное поражение было таким быстрым и таким тотальным, что долгое время это давало повод утверждать, будто никто не осмеливался сказать: французская армия слишком быстро покинула поле боя. Это правда, что в нескольких войсковых соединениях, разобщенных и окруженных врагом, подвергающихся регулярным бомбардировкам с воздуха, к которым они не были готовы, царила паника. Но сколько других сохраняли дисциплину, до конца выполняли приказы, неся тяжелейшие потери! Я говорю только то, что видел собственными глазами: до конца месяца у меня было впечатление, будто я переживаю какое-то необычайное и отупляющее приключение. Отрезанный от мира, на пределе нервного напряжения, до крайности усталый, раздираемый между чувством, что меня бросили, и долгом выполнять приказы, смысла которых я более не понимал, я удивлялся, что еще жив: из двадцати шести офицеров, насчитывавшихся в моем батальоне только трое избежали ранения.

Впрочем, никто у нас не отличился дурным поведением, никто не отказывался участвовать в боях, не было случаев неподчинения приказам, никто не дезертировал. Позднее у меня тоже появился старый рефлекс корпоративного духа: «В кавалерии все – стреляные воробьи». И действительно, набор в кавалерию, даже в моторизованную, велся, в основном, путем призыва крестьян – людей, привыкших к тяжелой жизни, которые хорошо сражаются и не привыкли отступать.

Но так было не только в кавалерии. Например, в Дюнкерке я с удивлением констатировал, что «недисциплинированные и ворчливые» французы безропотно смотрели на то, как перед ними первыми проходили десятки тысяч англичан. Повиновение не обсуждалось, офицеры вели за собой солдат; испытывали страх все, но офицер не должен был это показывать.

И если в некоторых частях не наблюдалось духа того, что можно назвать «движение или смерть», сегодня я пытаюсь найти им оправдание. Слишком легко смеяться над воином 1940-го, труднее высмеять труса Истории. Поражение сослужило необыкновенную службу пропаганде режима Виши, который хотел возложить ответственность за поражение на Республику и Народный фронт, что было несправедливо и неверно.

Полезно напомнить одну только цифру: за сорок пять дней войны 92 000 погибших. О них забыли. Но подумаем: даже в самые тяжелые моменты сражений 1914-1918 годов численность потерь была не столь высокой.

Когда ими командовали с умом, солдаты 40-го были достойны своих предков. Во множестве ситуаций они проявляли такое же мужество, ту же готовность жертвовать собой, то же самоотречение. Но, к несчастью, все это не привело к тому же результату. Страна готовилась начать затянувшееся на годы одно из самых черных «путешествий» за всю свою долгую историю.

Закон о статусе евреев

Отрезанный от мира, я не знал, где находятся моя жена Алике и мои родственники. Мне пришлось ждать две или три недели, перед тем как меня демобилизовали – бесконечные и ужасно бессмысленные дни.

Конечно, моей семье удалось бежать от немцев, но где они теперь? Смогли ли они уехать из Европы и если да, то в каком направлении? Почтовая связь, наконец, наладилась, и я послал телеграмму моей сестре Жаклин, которая жила в Нью-Йорке. Так я узнал, что мои родители живут с ней. Алике и ее дочь вместе с другими членами моей семьи отправились в Аргентину.

Множество вопросов тогда волновало умы. Какую роль мог сыграть в войне французский флот? Следовало ли продолжать сражение в Северной Африке?

Мы находились в состоянии шока, и перемирие тогда нам казалось само собой разумеющимся. Оно спасало от плена миллионы людей, как думали мы, а свободная зона становилась убежищем. Французская армия имела право спокойно проводить там демобилизацию. Покинуть Францию и продолжать военные действия таким людям, как Петэн и Вейган, казалось, лишенным здравого смысла. Даже если они и не были настроены столь резко против англичан, не руководствовались злостью на политиков, позволивших втянуть Францию в войну, их позиция была общей для многих. Как и многие наши соотечественники, они бредили ценностями территориальными: Франция – это шестиугольник. Если земля родины оккупирована, то больше нечего защищать, ибо цель войны – предотвратить оккупацию. Сама мысль, что Германию, такую же мощную континентальную державу, как Франция, можно однажды победить вооруженными силами другой страны, казалась им весьма призрачной, поскольку они не могли представить себе великолепный потенциал англосаксов. Наполеона победили не одни англичане, но, объединив усилия, многие континентальные европейские страны. Чтобы выполнить эту миссию, оставалась Россия, но она только что предала нас. Поскольку офицеры старой Франции видели слабость нашей промышленности, они, конечно, были не способны представить себе современную военную индустрию и то, какова она в других странах.

Маршал Петэн с его ясным ликом, светлыми волосами и голубыми глазами – сама невинность – являл собой совершенный образ защитника вдов и сирот.

Я встречался с ним на охоте в Феррьере. Пожалуй, тогда он выглядел каким-то робким, неуверенным в себе. Во время облавы он был вынужден оправдываться перед моей матушкой за то, что не удостоился чести, чтобы она наблюдала за его действиями; он как-то неловко извинялся, говорил, что у него «плохое ружье». У меня не было какого-либо предвзятого мнения на его счет, просто я испытывал инстинктивное недоверие к военным в правительстве. После нашего возвращения из Дюнкерка через Англию мои отношения с новым командиром моего батальона вызывали у меня странное чувство: это был человек дружелюбный и во всех отношениях корректный, однако проморансьенский и пропетэновский крен в его настроениях уже тогда рождали во мне неприятие. Его еще смутные призывы к ложному покаянию, к фальшивым добродетелям, его нетерпимость ко всему, что ему напоминало политику, парламентские дебаты – «говорильню» в его определении, – наводили меня на мысль, что он вряд ли мой единомышленник. Позднее, уже в самом начале моего пребывания в Виши, наблюдая, как, несмотря на поражение, высокомерно и претенциозно ведут себя эти военные, я лишь утвердился в этом своем впечатлении. С самого начала мне стало ясно, что, даже если забыть все сказанное Арагоном, Виши – это для меня нечто чуждое и враждебное.

Все народы, потерпевшие поражение в сражениях, склонны видеть в своих несчастьях перст Божий и видеть свое спасение в искуплении, предполагающем всяческие добродетели и спартанское поведение. А вся ответственность, своего рода роль дьявола, отводилась Народному фронту и левым силам. Божественная кара обрушивалась не только на прежнее правительство, но также на всех, кто за него голосовал, все они несли коллективную ответственность. Петэн и его правительство казались орудием этого божественного отмщения, которое должно избавить страну одновременно и от коммунистической угрозы, и от чужеродных влияний, в частности, влияний евреев. Темы национального унижения, подчинение лидеру своей крови вызывали почти религиозный трепет и находили отклик у каждого.

Я также подвергался критике, развернутой вокруг Народного фронта. Имена членов моей семьи можно было видеть в первых строках знаменитого списка Двухсот семей – своего рода классовых врагов. Был национализирован и «Банк де Франс», центральный банк Франции, одним из управляющих которого служил мой отец, и железные дороги, включая сеть железных дорог, принадлежащих «Компани дю Нор».

Но мир никогда не бывает только белым или только черным, и я старался не видеть в Блюме, Даладье или Рейно ответственных за беды, свалившиеся на нас.

Я не слышал о призыве от 18 июня, и никто в моем окружении не говорил о нем. Но в конце июля распространился слух об обращении де Голля, призывающего французов не выходить на улицу с полудня до часа дня в знак протеста против немцев. В то время я находился в Экс-ан-Провансе и добровольно оставался в помещении в указанный де Голлем час, испытывая что-то вроде гордости за этот жест, который, еще не будучи символом верности, уже был знаком морального сопротивления.

* * *

Демобилизовавшись, я узнал, что мои двоюродные братья Ален и Эли находятся в немецком плену. Я проделал длиннющее путешествие, чтобы попасть в Бурбуль, проехал Лимож, потом Ош, где остановился у одного офицера, моего приятеля; мне пришлось сменить пять или шесть поездов, прежде чем я добрался до цели. Банк уже обосновался в Бурбуле, там уже были пара членов нашей семьи, большинство сотрудников, книги, счета, документы.

Все прошло без особых затруднений; следуя совету «Банк де Франс», резиденцией которого стал Шатель-Гюйон, местные власти сразу связались с Мюнхеном.

Мои помощники – Фийон и Ланглуа – установили контакт с Марен-Дарбелем, одним из наших сотрудников, оставшихся в Париже. На улице Лаффит, отведенной Комитету национальной взаимопомощи – новому правительственному органу, тем не менее сохранилось несколько контор, насчитывающих по семь-восемь служащих. Два раза в месяц Марен-Дарбель ухитрялся переправлять нам свой отчет с людьми, переходившими демаркационную линию.

Теперь, когда это время осталось далеко позади и когда мы знаем конец этой истории, можно задать вопрос: что должны были испытывать люди, родной очаг которых отныне был занят врагом, а возможно, потерян навсегда; те, кто неожиданно были демобилизованы и оказались в этом уголке Франции, единственном убежище, которое им осталось? Тогда, после ужасов войны, страха смерти и опасности попасть в немецкий плен, они испытывали какое-то чувство отдохновения, их охватило ощущение свободы. Катастрофа была слишком огромна, чтобы ее размеры можно было сразу оценить. Мы находились на знакомой территории среди наших соотечественников, единомышленников, и, тем не менее, мы были оторваны от всех наших связей – человеческих, географических, экономических, от привязанностей к привычкам, предметам. В лучшем случае будущее казалось покрытым мраком неизвестности. «В чужой стране, в моей стране он все тот же», но никогда не чужой для своей страны.

Когда мы находили знакомого, родственника или друга, то всегда испытывали живую радость и облегчение. Это было началом возвращения к нормальной жизни, зародыш безопасности.

Перед войной, скорее по рассказам о ситуации в Германии, чем по откликам о происходящем в Советской России, я хорошо понял, что такое полицейский режим. Я никогда не ощущал подобного рода давления в свободной зоне, и – быть может, напрасно, – не испытывал страха перед надзором французской полиции. Я слишком любил своих соотечественников, да и правительство Виши казалось мне таким жалким и неэффективным, что я и подумать не мог, чтобы оно могло установить террор. Немцы – это другое дело. В оккупированной зоне жена Филиппа де Ротшильда, урожденная Лили де Шамбюр, которая не была еврейкой ни по крови, ни по религии, думала, что ничем не рискует. Несчастную арестовали просто из-за имени ее мужа и депортировали в Равенсбрюк, где она и погибла. После оккупации Южной зоны почти все члены моей семьи по материнской линии были депортированы в Германию и там в гитлеровских лагерях нашли свою смерть.

Членам моей семьи и ближайшим друзьям удалось перебраться в свободную зону, и они жили у нас. Среди них – Франсуа де Кастеллан – офицер моего батальона – с женой. Мы жили, словно спасшиеся после кораблекрушения, в тесном веселом кругу близких людей, почти беззаботно, склонные к легким шуткам, еще слепые, не знающие, что нас ждет впереди.

Когда погода позволяла, мы совершали долгие прогулки на велосипедах по горным дорогам. Транспорта почти никакого не было, изредка проезжали грузовики с газогенератором. Мы пытались кататься на лыжах, но единственный доступный спуск был длиной не более двухсот метров, так что игра явно не стоила свеч.

Записка из Парижа, письмо или телеграмма из Америки были событием. В этом изолированном от мира уголке война казалась ирреальной, и мы чувствовали себя очень далеко от Виши. Лишь однажды во время телефонного разговора у меня сложилось впечатление, что нас подслушивают, я тогда ужасно разозлился. Я обрушил свой гнев на проклятую «пятую колонну» и ее неизвестного шпиона. А этот самый шпион, вероятно, обидевшись, отключился, потому что связь снова стала нормальной.

* * *

Как-то утром, рассеянно просматривая газету – новости подвергались строгой цензуре, так что трудно было найти что-нибудь интересное, – я неожиданно увидел фамилию членов моей семьи, распределенных в пять колонок на одной строке. Я не мог поверить своим глазам, буквально задрожал от гнева.

Эти марионетки воспользовались поражением в войне, чтобы наказать Францию, осмелившись приговорить к лишению гражданства моих престарелых родственников – безупречных патриотов. Мотив, а точнее, оправдание этой акции было скорее лицемерным, нежели подлым, – они покинули Францию! Хорошенькое дело: ведь они слишком стары, чтобы делать что-то полезное для страны и отказались добровольно стать топливом для печей крематориев в немецких лагерях смерти. В конечном счете, и я, и некоторые другие тоже уехали из Франции. в Дюнкерк. Лишение гражданства Анри де Ротшильда вообще было настолько скандальным, что вызывало смех. Он уже давно покинул родину и жил в Португалии, затем, приехав в Бельгию, где шла война, он тут же вернулся обратно домой!

Декрет, согласно которому их лишали гражданства, вычеркивали из списка лиц, награжденных орденом Почетного легиона, конфисковывали их имущество, касался также и других, но мало кого по причине их отъезда из страны во время военных действий. Этот декрет появился по приказу Алибера – министра юстиции в первом правительстве Петэна. Кроме намерения уничтожить политиков, которые покинули Францию на борту «Массилии», чтобы попытаться, впрочем, продолжить сопротивление врагу, Алибер – патологический антисемит – особенно хотел расправиться с моей семьей, которую, как мне передали, он считал ответственной за свой провал на выборах. Он дошел до того, что в открытую заявил: «Этот декрет мне позволил поприжать Ротшильдов». (По справедливости нужно сказать, что общество, бывшее в курсе моего поведения во время военных действий и знавшее о судьбе моих кузенов, оказавшихся в немецком плену, способствовало изданию дополнительного декрета, по которому сыновья родителей, лишенных гражданства, которые служили в армии, могли вернуть себе часть конфискованного имущества их отцов. Получивший название «дополнение Ротшильда», этот декрет, впрочем, так никогда и не применялся.)

Несмотря на мое возмущение, я все же попытался найти ответы на массу вопросов, порожденных этой новой и неожиданной ситуацией: как это могло произойти? Кто несет ответственность за захват имущества и за его секвестрование? Буду ли я также изгнан из банка, хотя еще и являюсь собственником совсем малой доли его капитала? Проходили недели, забот все прибавлялось.

И вот однажды – новая бомба: закон о статусе евреев.

Я прочитал текст закона, и меня охватило отвращение: мы больше не могли участвовать во всех видах деятельности, нас выбрасывали из общественной жизни. Величина списка запретных профессий не укладывалась в голове; псевдонаучные комментарии, которые были призваны оправдать декрет, доказать его справедливость, были тошнотворны и внушали одно только отвращение. Смягчающее впечатление от декрета должно было создать заявление, согласно которому этот статус не затрагивал ни личности, ни имущества евреев; оно имело зловещие последствия.

Лишение моего отца гражданства не оскорбило меня, но вызвало ярость. Постановление о статусе евреев было для меня невыносимо тяжко. В нашей стране, до сих пор просвещенной и либеральной, мы теперь были людьми третьего сорта. Еще немного, и у нас можно будет услышать грубую немецкую шутку «еврей в городском саду укусил арийскую собаку». Мы были изгоями, оскорбляемыми, обреченными на публичное преследование, отмеченными печатью позора.

Почему я не решил тут же покинуть эту страну? По сути дела, это было в принципе невозможно. Мои честь и достоинство были растоптаны, и я удивляюсь, что мне потребовалось столь мало времени, чтобы не только не принять эту роль парии, но ей противостоять. Я очень быстро почувствовал, что вне узкого круга антисемитов, с которыми я не имел дела, страна в целом отвергала это плохое подражание нацистам.

* * *

Первые дни после обнародования этого декрета у меня было впечатление, что все могли у меня на лбу видеть позорное клеймо. Это чувство быстро исчезло, поскольку оно не находило подтверждения.

Я не ощущал и того выражения снисходительного сочувствия, которое обычно проявляют по отношению к страдальцам.

И спустя довольно непродолжительное время, хотя в это и трудно поверить, но я больше ни о чем таком не думал. Конечно, я не единственный из евреев свободной зоны старался изгнать из головы все мысли об этом.

Каждый думал только о том, как достать продукты питания, как найти возможность связаться с оккупированной зоной, узнать какие-нибудь новости о пленных родственниках и друзьях, а все остальное, что не касалось забот повседневной жизни, отступало на второй план. И это, быть может, позволяло на время забыть трагическую ситуацию, в которой оказалась наша страна, но в то же время нас нисколько не интересовала и судьба наших соседей. Сегодня мы поражаемся, констатируя тот печальный факт, что французы свободной зоны почти не реагировали на ужасные условия интернированных, на положение республиканцев Испании, евреев других стран. из лагеря в Гарсе. Вина правительства Виши неоспорима, но нужно сказать, что многие французские евреи тоже закрывали глаза на происходящее и не обременяли себя этим вопросом. Я продолжаю думать, что в душе французы не были антисемитами, но, поддавшись настроениям ксенофобии, они мало переживали, когда массы евреев эмигрировали из Центральной Европы. Некоторые даже воспользовались ситуацией в оккупированной зоне, чтобы донести на своих личных врагов, выдать своих конкурентов, делая это отныне с чистой совестью, имея «официальную» поддержку.

Конечно, в некоторых социальных слоях антисемитизм был более злобный, чем в других; я думаю таким он был по отношению к врачам; разумеется, французы, как и многие другие, старались не думать о том, чем они рискуют, уж слишком беспокоя медиков. Но многие помогали евреям, прятали их, чего не было в Германии, даже когда начался террор гестапо .

Так или иначе, но этот декрет остается одним из самых постыдных эпизодов истории нашей страны.

Месяц спустя моя жена Алике решила вернуться во Францию, несмотря на статус евреев, несмотря на жестокие меры, предпринятые против моих родителей. Опасаясь, что она попадет в ловушку, я долго противился ее возвращению. С ее стороны это был акт мужества, так как она полностью брала на себя ответственность, как никто другой зная всю серьезность риска. Я должен был ее встретить у испанской границы, и мне следовало учесть, что в ее сознании французы стали пособниками немцев и, стало быть, нашими врагами. Она не могла понять, почему я «сохраняю иллюзию», почему не вижу, насколько отчаянной была ситуация. К счастью, два случая, происшедших с нами во время нашего возвращения, показали, что я все-таки был не совсем неправ.

Нас остановил жандарм и потребовал предъявить документы на машину и мои водительские права. От этой проверки мы не ожидали ничего хорошего и с тревогой смотрели, как служитель порядка проверяет наши документы. Вдруг он сказал:

– Большая честь для меня встретить члена семьи, такой знаменитой и уважаемой.

От нашей тревоги не осталось и следа, мы с Алике улыбнулись ему тепло и приветливо.

В тот же день, через несколько часов после этой встречи, мы остановились перекусить в маленьком ресторанчике при гостинице, никто на нас не обратил внимания и не заметил нашего прихода; и гости, и хозяева, собравшись в углу зала, слушали новости «Лондонского радио». Это был один из тех редких моментов в моей жизни, когда я с радостью готов был ждать как угодно долго, когда мне подадут еду!

В действительности не оккупированная зона была Францией в миниатюре, и мало что изменилось в привычках ее жителей и в их отношениях друг к другу. Все разделяли одни и те же трудности, и это в каком-то смысле всех сплачивало, поражение делало всех братьями по несчастью. Коллаборационизм не ощущался как реальность – до тех пор, пока немцев не было рядом.

Движение Сопротивления еще действовало в глубоком подполье, и население заметило его только после вторжения немцев в Россию и, еще более, после высадки американцев в Северной Африке, когда немцы уже оккупировали всю страну.

Я не встречал никого, кто бы осмелился показать, что он на стороне немцев. Однако не все французы были того же мнения. Они делились на тех, кто видел одно лишь поражение и не далее того, и тех, кто возлагал все свои надежды на Англию, на далекую и почти неправдоподобную победу.

* * *

Моим первым демаршем было отправиться в Виши, для встречи с каким-нибудь ответственным чиновником, чтобы не оставить все семьи наших бывших служащих на произвол судьбы, поскольку они не имели никаких средств, кроме пенсий, которые им добровольно отчисляли мой отец, мои дяди или банк. Мой собеседник под конец переговоров согласился продолжать выплачивать те же суммы из банковских авуаров, конфискованных государством.

Большая часть недвижимости моей семьи находилась в оккупированной зоне, и немцы захватили ее, отказав французским властям в праве контроля. Так была захвачена улица Сан-Флорантен, и особняк на авеню Фош, и особняк, принадлежавший моей сестре. Наш замок Феррьер стал местом отдыха немецких войск, которые чувствовали себя там вольготно и не желали, чтобы их там беспокоили. Все предметы искусства и лучшие из полотен фамильной коллекции из собраний, находившихся в Париже и в замке, были отправлены в Германию несомненно по распоряжению Геринга, который рассчитывал их присвоить.

Мои родители, сами того не желая и считая, что поступают наилучшим образом, помогли немцам. Обеспокоенные перспективой войны, все более очевидной, мои родители распорядились упаковать и поместить в бомбоубежище самое ценное из того, что уже долгие годы именовалось «коллекцией Ротшильдов»; большая часть этой коллекции была собрана моим дедом Альфонсом.

К счастью, вся коллекция осталась не разъединенной, и в 1945 году союзническая миссия, в которую входили американские и французские музейные работники, обнаружила ее на дне соляной копи. Что касается лошадей, вывезенных в Германию для улучшения пород немецких лошадей, то служащим конезавода тоже удалось возвратить большую их часть благодаря наличию специальных книг с описанием примет и, надо сказать, по доносам самих немцев, которым хотелось получше выглядеть в глазах союзников. Как видим, доносительство свойственно не одним только французам.

Собственность, находившаяся в свободной зоне, была конфискована властями. Так, вилла моих родителей в Каннах оказалась «купленной» городом.

Основными видами собственности были банк и ценные бумаги.

При этом в моем владении оставалась только моя часть собственности. Хорошо, что назначенные властями чиновники не слишком усердствовали. В массе своей они были настроены против немцев, а многие из них уже успели стать голлистами. В конце концов, власти, не будучи в состоянии разобраться в столь сложных делах моей семьи, оставили мне руководство этой акцией.

Правительство распорядилось выставить на продажу всю собственность и ценные бумаги моей семьи. Однако покупателей не находилось. Моим сотрудникам все-таки удалось отыскать клиентов, большинство из которых согласились передать нам предварительные заказы, предусматривающие последующий выкуп собственности в будущем, когда «Ротшильдам вновь улыбнется фортуна». Таким образом большая часть пакетов ценных бумаг оказалось в руках друзей.

Принятием решений относительно банка занимался чиновник по фамилии Моранс. Он начал с того, что изучил всю ситуацию и продиктовал секретарю длинный отчет. Секретарь, печатавший этот документ, менял копирку каждый раз, когда кончался очередной лист бумаги. Благодаря этой хитрости, с помощью зеркала я познакомился с содержанием этого текста. Выдержанный в нейтральном духе, он был не добрым и не злым, его автор явно стремился избежать лишних неприятностей. Моранс действовал в соответствии с законом, но без излишних придирок, он вел себя учтиво и не старался чересчур усердствовать, чтобы разделаться с нами.

Как и многие из моих знакомых, я подумывал об отъезде, – прежде всего я хотел навестить моих родителей. Вопрос о том, где и как вновь начать участвовать в военных действиях, встал передо мной несколько позднее. Решение уехать далось мне не так легко. Уехать – означало покинуть моих соотечественников в тяжелое для них время; быть может, я просто придумываю себе причины, чтобы оправдать бегство в Америку, где меня ждут комфортная жизнь и безопасность. Явно действовала вишистская пропаганда: уехать – значит дезертировать. Я чувствовал свою вину перед друзьями, которые были обречены оставаться. В то же время у меня не было чувства, что я «предаю родину», я испытывал ненависть к нацистам.

Рене Фийону – моему прежнему наставнику, моему сотруднику и другу, по– видимому, необходимо было утвердиться в качестве патриота Франции, истинного француза. Он мне постоянно повторял, что я напрасно всерьез воспринимаю декрет о статусе евреев, призывал не верить в возможную оккупацию свободной зоны, в то, что мне грозит хоть какая-то опасность. Он считал, что продолжение борьбы для меня не более, чем красивая фраза, которая простейшим образом помогает мне обрести моральное спокойствие, и, пожалуй, он тоже был недалек от мысли, что покинуть Францию – то же самое, что «перейти на сторону врага».

До сих пор эта дилемма тех лет меня удивляет. Как мог я из щепетильности замкнуть себя в кругу ложных проблем? Ведь оставалось так мало времени для серьезных решений, касающихся как работы, так и собственно моей жизни! Я все еще не понимал таких простых истин, что из двух решений следует выбирать менее плохое, что все не могут думать и действовать одинаково и что, выслушав мнения других, нужно прислушаться к собственному мнению и поступать только так, как подсказывает собственный разум.

Какое-то время мы с Алике колебались, но постепенно сомнения сами по себе исчезли.

Мы приняли решение, но его еще следовало как-то претворять в жизнь. Чтобы уехать из страны, требовалось оформить документы, получить американскую визу. Эта последняя формальность была самой простой благодаря добрым отношениям моих родителей с госпожой Рузвельт. Совсем другое дело – французы. Закон запрещал выезд из страны граждан призывного возраста. Я довольно быстро понял, что в отношении евреев, граждан для страны нежелательных, допустимо отступление от этого закона. Но мое имя было слишком знакомым для страны, и адмирал Дарлан боялся, что немцы осудят его действия, если он позволит мне покинуть пределы Франции. (Я узнал об этом только благодаря другу, Мигелю Анхелю Каркано – послу Аргентины во Франции.)

* * *

Я занимался всеми этими проблемами, когда представилась возможность поехать в Марокко, где моя семья имела ряд предприятий. Весной мы с Алике сели на теплоход, отправлявшийся в Касабланку. Нам стало известно, что комиссию по перемирию в Марокко возглавлял немецкий дипломат по фамилии

Ауэр, которого Алике и ее первый муж знали еще до войны. Она вспомнила, как тогда Ауэр открыто говорил о своих антифашистских настроениях, одобрял свободные высказывания, всякий раз демонстрируя свою осведомленность. Мы решили поговорить с этим человеком, если удастся с ним увидеться. Судьбе было угодно, чтобы мы встретили его сразу по прибытии в отель, и он пригласил нас к себе на стакан вина.