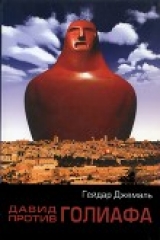

Текст книги "Давид против Голиафа"

Автор книги: Гейдар Джемаль

Жанр:

Философия

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Отказ от инвестиций в потомков Кризис будущего в том, что надежда как способ оценки своего жизненного времени подавляющим большинством социальных низов начинает обладать все более короткой временной перспективой, сжимаясь от надежды на будущее внуков до надежды на свой завтрашний день.

Левые либералы, подобно своим собратьям с других участков «фронта», также паразитировали на мобилизационной динамике социальной среды.

Они избрали стратегию апелляции к молчаливому большинству, резко поменяв местами языческую религиозную идею культа предков со «вчера» на «завтра», введя культ потомков.

В сущности, это была краткосрочная стратегия, поскольку социопсихологи доказали, что интерес заурядного человека к своему потомству поддерживается только до второго после себя поколения.

Психологическая связь времен, направленная в будущее, теряется неизмеримо легче и быстрее, чем она же при векторе, направленном в прошлое.

Собственно говоря, основа инвестиций в потомков имеет почву в классической языческой религиозности.

Китаец заинтересован в потомстве, чтобы оно молилось ему и питало его своей энергетикой, когда он станет духом. Став покойным предком, китаец превращается в некий «интерфейс» от живущего человечества к Великому существу.

Китайцы, например, покупали за реальные деньги (монеты) специальные бумажные деньги, которые сжигали по праздникам, посвященным умершим, чтобы сделать финансовый дар своим предкам.

Однако левые либералы, естественно, не могли терпеть религиозную подоплеку в концепте апелляции к потомкам (хотя, например, во время русской революции она была очевидна) и неуклонно работали над профанированием и банализацией самой идеи обращенного в будущее проекта.

Пика банализации тема инвестиции в будущее достигла при Хрущеве.

Молчаливое большинство повсюду было податливо к социалистическому дискурсу о будущих поколениях: эмигранты в Америке ехали на непосильный труд и чудовищные условия существования также ради детей или внуков.

Дело в том, что исключенному из мифологической программы деклассированному люмпену важны не столько его потомки, сколько совершенно иная, гораздо более психологически оперативная вещь – надежда.

Дети есть лишь технический эвфемизм надежды, некий колышек, на которую ее можно материально повесить.

Молчаливое большинство изгнано из устойчивой, воспроизводящейся в неизменных условиях среды. Оно лишено сословных ценностей и сословного языка.

Первым важнейшим элементом сохранения связи с миром, критерием узнаваемости для молчаливого большинства является националпатриотизм.

Однако если его вынуждают еще и покинуть родину (как при эмиграции) или принять интернационалистскую систему взглядов (как в условиях советского социализма), то вторым эшелоном обороны оказывается надежда.

Надежда на свой завтрашний день, лучший, чем сегодня – самый бросовый психоидеологический продукт, который не востребован ни традиционалистами (у них вечность), ни либералами (у них настоящее), ни радикалами (не верь, не бойся, не проси).

6.6. Банкротство будущего

Кризис содержания мировой цивилизации в том, что она становится «не по карману» всей совокупности ныне живущих людей: спекулятивная надстройка через инструмент кредитов «проела» достояние человечества на поколение вперед.

По мере того, как происходит многоканальное замыкание всех на всех в глобальном экономическом процессе, исчезает различение между внешним и внутренним в экзистенциальном плане и осуществляется девальвация человеческого материала.

Время менеджера стоит в тысячи раз больше, чем время древнего раба, потому что на менеджера замкнуты тысячи людей, обеспечивающих его функционирование, а раб поддерживал собственное существование в одиночку, да еще и трансформировал свое время в стоимость времени другого.

Но менеджер как экзистенциальная фигура по сравнению с этим рабом, все равно что мыльный пузырь рядом с чугунным ядром.

Внутри менеджера нет подлинного человеческого содержания.

А значит, он очень далек от любых возможных аналогий с архетипическим макрокосмом – Великим существом.

Цель же метаистории, с точки зрения клуба господ, – уподобление и отождествление с Великим существом, в котором, так или иначе, должны принимать участие все человеческие существа, включенные в этот мегапроект под названием человеческий феномен.

Но можно ли через интерактив мыльных пузырей, сколь много бы их ни было и сколь высокую виртуальную стоимость им бы ни приписали, сравнить с метафизической реальностью одного простого чугунного ядра, не говоря уже о целой пирамиде таких ядер?

Мыльные пузыри мобильнее и радужнее, но человечество как проект, вопреки повышению своей коллективной стоимости, становится не ближе, а дальше от своего архетипа.

А стало быть, при росте технологической защищенности общество становится намного слабее в целом.

Общество превращается в огромный трухлявый гриб или, если угодно, голем, у которого его создатель вот-вот вынет бумажку с магической надписью – его программой – изо рта, после чего этот монстр обрушится грудой бессмысленной глины.

Последним противоречием истории оказывается метафизическая инфляция человеческой субстанции: стоимость отчуждаемого времени в абсолютных цифрах может быть огромной, но она не покрывает стоимости сохранения человечества как организованного коллектива.

6.7. Чаяние конца и «тысячелетнее царство»

Коллективный кризис человечества в том, что его физическое существование не имеет смысла вне религиозного проекта выхода из истории в новую реальность с принципиально иными законами.

Исследователи масонства время от времени встречают упоминания о загадочных ста сорока четырех тысячах праведников в белых одеждах, которые, согласно масонскому (и не только!) преданию, уцелеют от краха человечества и войдут в следующий Золотой век. Об этой цифре ничего нельзя сказать, кроме того, что это сакраментальное число двенадцать, помноженное само на себя. А вот «праведники в белых одеждах» – идея более определенная. Под ними понимаются высшие религиозные элиты (духовные деятели всех конфессий на самом эзотерическом уровне), которые отряхнут прах ветхого человечества со своих подошв, чтобы пройти через паузу затмения мира в следующий эон. Там они станут зерном нового человечества, новой реальности.

Такова версия циклических смертей и возрождений в языческом религиозном сознании. Когда проблемы, порожденные внутренним кризисом «человеческого, слишком человеческого», препятствуют дальнейшему существованию не просто какой-то цивилизации, но всего человеческого рода, попы всех мировых традиций решают вопрос утопления проблемных «человеков» как ненужных щенят и открывают очередную главу с еще неизведанными кошмарами, ожидающими еще не родившиеся поколения.

Что далеко ходить в масонские архивы? Сегодняшние философы и социологи, вроде не грешащие склонностью к оккультному, рассуждают во всеуслышание о том, что девяносто процентов человечества изжили свою полезность и должны быть уничтожены. Конечно, десять процентов оставшихся – это не сто сорок четыре тысячи праведников. Судя по всему, Фукуяма и подобные ему философылюдоеды посвящены только в первый этап…

Есть два мифа конца, два концепта преображения. Один – элитарный – мы только что привели. Это миф, который принадлежит сторонникам антихриста, которые рассчитывают на победу. Сто сорок четыре тысячи – таково число сподвижников сатаны, армии подземного оккультного царства Агарти, чей скрытый от глаз людей монарх выйдет наружу перед наступлением хаоса.

Есть иная версия: антихрист проиграет. Проиграет тем, кто верен Единому Богу, тем, для кого постоянный кризис человеческого есть не признак его несовершенства, а указание на действие Бога среди людей.

Не будет «праведников». Будет второе пришествие Мессии-Христа вместе с ожидаемым Махди, которые возглавят армию готовых к самопожертвованию верующих, уничтожат подземелье Агарти… Вселенная зальется потоками света, воды Иордана потекут вспять и на тысячу лет до Страшного Суда физическая реальность станет прекраснейшим цветком бытия – в первый и последний раз, прежде чем исчезнуть и уступить место Вечности…

Теология отрицания как нелиберальный урок Октября

В данном названии уже содержится некая диалектика: привычно звучало бы «теология освобождения». Суть, однако, в том, что освобождение немыслимо без отрицания.

Речь при этом идет не только о непосредственной несвободе, но о чем-то гораздо большем.

Современные люди в своей массе утратили ощущение сверхъестественности исторического процесса. Некоторые из них поднимаются до разговора о метафизике истории, о смыслах и т. п., но даже мыслители калибра Ясперса не порывают до конца с гуманистической виртуальностью всех своих прозрений. Для нынешнего либерального мыслителя «человек является мерой всех вещей» едва ли не в большей степени, чем для древних греков, сформулировавших эту максиму (правда, последние имели в виду совершенно другого «человека»).

Кстати, о греках… Что отделяет язычников от тех, кто следует за пророками монотеизма? Язычники в своем классическом выражении – это носители «высокой метафизики», те, кто еще каких-нибудь пару тысяч лет назад образовывал абсолютное и подавляющее большинство населения во всем «многообразии религиозного опыта».

Они принимают мир. Реальность для язычника не просто позитивна, она безальтернативна. В ней может быть изначальная гармония и полнота, которая неизбежно в конце исторического цикла исчерпывается и искажается. Однако это подобно свету: он может быть ярким или едва видимым, но его природа при этом одна и та же.

Благодаря тому, что данному нет альтернативы, мир для язычника не содержит этической драмы, которая всегда связана с долженствованием, с движением от того, что есть, к тому, что должно быть.

Языческая мораль вне этики. Она носит ритуальный характер. Сакральные практики, как и соблюдение определенных норм и табу, нужны для поддержания стабильности и консервации мирового порядка, для того, чтобы «свет не затухал». Иначе не может быть в мировоззренческой системе, где верховным благом является сам факт бытия. С наибольшей силой этот принцип выражен у Платона, в учении которого Благо и Бытие есть одно и то же.

Основываясь на фундаментальном «пантеизме», Платон сформулировал политическую апологию «гармоничной» и «прекрасной» тирании в своем труде «Республика». Великий эллинский мудрец изо всех сил старался пристроиться в советники хоть к какому-нибудь тирану и, в конце концов, нашел такового в лице Дионисия из Сиракуз.

Именно поэтому Платон с его «Республикой» служит интеллектуальной точкой отсчета для американских неоконсерваторов, чьи духовные учителя Кристолл и Перл, не скрываясь, требуют восстановить иерархическое общество, в котором не исключается и рабство. А другие современные «неоплатоники» идут дальше и рассказывают студентам в престижных американских университетах, что 90 % сегодняшнего человечества – это биологический мусор, от которого следует избавиться. Если нужно, то и насильственным путем.

Язычество со всем своим культом красоты и гармонии, седобородой мудростью и приятием сущего во всех аспектах оборачивается, в конце концов, бичом рабовладельца, мечом легионера, канонеркой колонизатора… Короче, величественной социальной пирамидой, исходом из которой для тех, кто не на самой вершине, может быть лишь желанная смерть.

Монотеист мир не приемлет. В лучшем случае он может считать, что реальность, в которую он вброшен, дана ему как юдоль испытаний, как экзамен, который он должен выдержать… Для многих же этот вопрос стоит острее: бытие есть вызов, требующий ответа, который по своему смыслу, по своей силе должен бесконечно перекрывать энергию этого вызова.

И, как сказано в Коране, «нет победителя кроме Бога»…

Парадоксальным образом некоторые избитые штампы разделяют и клерикалы, и атеисты. В массовом сознании крепко засел тезис, что религия учит покорности властям предержащим. «Нет власти аще не от Бога». Это же охотно повторяет большинство официального духовенства каких угодно конфессий. Но тезис-то это языческий! Он решительно опровергается священными писаниями и деятельностью всех пророков монотеизма. И Моисей, и Христос, и Мухаммад одинаково солидарны в отрицании легитимности земной власти. Понадобилась невероятная по своей интенсивности тысячелетняя промывка мозгов, чтобы трансформировать Откровение в исторически установленные (в качестве «института») конфессии, сделав их духовным оружием правящих классов, каким на самом деле испокон веков была языческая метафизика, как раз отвергнутая пророками.

То, что принесено этими последними, со всей определенностью гласит прямо противоположное: «Нет власти аще не от сатаны». Моисей об этом прямо говорил фараону, а библейские пророки напоминали об этом иудейским царям; Христос недвусмысленно идентифицировал с сатаной не только кесаря, но и коллаборационистов-раввинов, начиная с Каиафы; что же касается Ислама, опирающегося на кораническое Откровение, то один из аятов по этому поводу гласит: «Мы (то есть Аллах) поставили во всех селениях правителей преступниками…»

История двух последних тысячелетий – это непрерывная борьба верующих низов (ессеев, катаров, анабаптистов, шиитов, салафитов, ваххабитов, старообрядцев) против власти и социального миропорядка под знаменами религиозной справедливости. Для любого верующего монотеиста авраамическое Откровение (независимо от конкретной монотеистической конфессии) не является культурным фактом, существующим лишь в человеческом пространстве, но, скорее, подобно «трубному гласу», призванному «оживить мертвое». Именно поэтому его этическая установка всегда будет состоять в неприятии данной ему при рождении реальности, представляющей «ветхое бытие» – во имя преображенной будущей реальности, которая возникнет как результат революции, осуществляемой Самим Богом.

Специфика Октября как раз в том, что в 1917-м произошла первая и, по-видимому, последняя революция, осуществленная под антирелигиозными лозунгами. Декларативный атеизм большевистского проекта не был исключительно западным продуктом. Русская почва к этому была готова самостоятельно. Еще декабристы не порывали вполне с религией, и некоторые из них без сомнения являлись глубокими мистиками. Но сразу после них в антиправительственную политику пришли подобные Добролюбову недоучившиеся семинаристы, бунтующие против отцов поповичи, для которых атеизм был практическим инструментом эмансипации в рамках собственного происхождения и собственных биографий. В то время было невозможно отрицать клерикальную корпорацию, не отрицая того, что считалось ее учением. Только в XX веке, через два-три поколения после Бакунина и Герцена, пришло понимание того, что «Бог – церковь – государство» не является неразделимым синонимическим рядом.

…Октябрь слишком хорошо изучен со стороны своей антирелигиозной «составляющей». Однако парадоксальный урок, который из него можно извлечь, заключается именно в том, что как антирелигиозное свершение он провалился; более того, атеизм большевиков являлся «надстройкой», не только не направлявшей ход революции, но во многом мешавшей ей.

Что бы ни думали про себя Ленин и Троцкий, массы, которые решили на полях Гражданской войны исход исторической битвы между старой Россией и новым «красным проектом» в пользу последнего, вдохновлялись чисто религиозными чаяниями. Основная масса бойцов Красной армии, которой командовал Троцкий, состояла из старообрядцев и религиозных сектантов, традиционно враждебных к правительствующей церкви и царскому режиму. Кроме того, именно в этой среде религиозное чувство было особенно живо, превратившись в выхолощенную привычку или откровенную профанацию там, где господствовала казенная «духовность».

Эту религиозность красных революционных масс отразили в своих текстах такие острые и наблюдательные мастера, как Платонов и А.Н. Толстой. Поражает сходство духовного пространства революционных низов у обоих авторов, несмотря на огромную разницу между ними (местами в «Голубых городах» А. Толстой почти буквально воспроизводит атмосферу «Чевенгура»).

Не только массы, но и творческая интеллигенция принимали революцию как религиозно чаемое событие. Общим местом было бы упоминание Блока с его «Двенадцатью». Гораздо показательнее позиция Клюева, Есенина, Клычкова, типичная для религиозных интеллектуалов со старообрядческими корнями. Конечно, в глазах большинства исследователей ни Блок, ни Клюев не смогли бы перевесить томика «Материализма и эмпириокритицизма» (работы, впрочем, случайной и конъюнктурной, тем более написанной за 10 лет до революции). Правда, однако, в том, что в полную силу советский атеизм развернулся в 1924–1941 годах и оказался тесно связанным с трагедиями раскулачивания, коллективизации, индустриализации, пресловутой борьбы с басмачеством и т. д.

«Кулаки» советского времени были героями Гражданской войны, получившими свои наделы по ленинскому Декрету о земле. Иными словами, сталинская номенклатура повела борьбу с ветеранами, служившими под командованием Троцкого, в большинстве имевшими старообрядческие или сектантские корни. Без разгрома «сельского троцкизма», опиравшегося как минимум на пять миллионов крепких хозяйств, невозможно было провести в 30-е кампании зачисток против троцкистской интеллигенции в партии. Кроме того, расправа со старообрядчеством и иным религиозным инакомыслием расчищала площадку для сталинского проекта возрождения прокремлевской РПЦ. Так что клубы «Безбожник», деятельность Е. Ярославского и демонстративное срывание крестов с церквей фактически стали частью ползучей контрреволюции, которую под большевистскими лозунгами осуществляла новая, тоталитарная номенклатура.

К сожалению, сегодняшние левые, безнадежно буксующие в осколках скомпрометированного и несостоятельного марксизма, не способны вывести из Октября тот главный урок, который необходим революционерам нынешнего и завтрашнего дня. Проиграл не «красный проект», проиграло либеральное сознание, которое завладело этим проектом и завело его в тупик. Революции, конечно, будут потрясать мир и дальше. Каждая будет ставить вопрос о судьбе человечества шире и глубже, чем предыдущая. Одного больше не будет никогда – революции под антирелигиозным флагом, поскольку либеральное сознание в XX веке потерпело окончательное поражение как на крайне левом, так и на крайне правом фланге.

Очерки к «Теологическому манифесту»

1. Кризис сознания

1. Парадоксальная поляризацияВ начале XXI столетия мыслящая публика практически во всех интеллектуально и культурно идентифицированных зонах мира (Северная Америка, Европа, Исламский мир, Китай, Южная Азия) обнаружила парадоксальную поляризацию глобального человеческого сознания, разделившегося на две жестко противостоящие друг другу духовные силы. Одна из них представляет собой установку на крайнюю степень релятивизма, если даже не фиктивности, всех возможных ценностей и истин.

Другой же полюс мирового сознания сосредоточен на безусловном утверждении того, что полагает истиной, и вполне серьезен, утверждая абсолютный характер своей веры и безусловную готовность идти до конца в противостоянии всем остальным подходам и перспективам.

Полюс релятивизма рассматривает все содержание человеческого духа как психический мираж, как нечто несущественное, возникшее в силу тех или иных внешних обстоятельств в ходе исторического времени. Все элементы этого миража примерно равнозначны с точки зрения своей содержательности, все они лишены этической нагрузки, иными словами, «загрузка» в свое собственное сознание тех или иных элементов из общечеловеческого наследия экзистенциально ни к чему не обязывает. Человек, способный отдать жизнь или убить за идею одновременно дурак в социальном смысле и сумасшедший в психическом плане. Синтез социальной глупости (неадекватности, в своих крайних проявлениях именуемой «социопатией») и клинического безумия называется «экстремизмом».

Экстремисты, согласно этой поляризованной оценочной позиции, суть те, кто имеет достаточно мощную этическую ангажированность, способную подвигнуть их на поступок во имя «несущественного и абстрактного». Для тех, кто видит экстремизм таким образом, нет принципиальной разницы между убийством, произошедшим из-за спора о сравнительных преимуществах тех или иных культурных артефактов, и убийством, совершенным в качестве мести за религиозное и национальное оскорбление.

Для другой же стороны, наоборот, обыденная жизнь сама по себе лишена самостоятельного значения, это лишь фон для реализации действий, имеющих отношение к Безусловному. В глазах представителей этой альтернативной позиции человек сам по себе ничего не значит, он – «пыль на ветру» до тех пор, пока не примет на себя этические обязательства, превращающие его в инструмент высшей воли, Провидения.

Нетрудно заметить, что представители первой, релятивистской, позиции образуют наиболее громко звучащее и заполняющее почти все медийное пространство «моральное большинство», задающий тон в информационном поле истеблишмент. Эта позиция претендует на то, чтобы отражать реальные установки «властей предержащих», то есть международного политического сообщества, ответственного за принятие исторических решений.

Такое отождествление между релятивистами, отрицающими духовные принципы как нравственный императив, и действующими властям проходит тем легче, что последним приходится по душе орудие постановки на место носителей альтернативной точки зрения, а именно, ярлык экстремизма, которым с одинаковой охотой пользуются и прокуроры и публицисты.

Даже если заподозрить, что между властью и теми этическими агностиками и культурными нигилистами, которые претендуют обслуживать эту власть, нет такого уж полного отождествления, то и в этом случае придется признать, что эти нигилисты и те, кто держат сегодня в руках бразды правления, нуждаются друг в друге и представляют собой род социального симбиоза. Это пространство релятивизма, эта позиция, которая постоянно вырабатывает разлагающий яд отрицания любой вертикали, любого «поползновения» к мужеству, вышла и за салонные, и за академические интеллектуальные рамки, став доминирующим общественным трендом под именем постмодернизма.

Еще раз повторимся: было бы преувеличением утверждать, что мировая власть сегодня является по существу постмодернистской, но совершенно понятно, что между ней и постмодернизмом существует брак по расчету.

Выводы, которые следуют из этой констатации, могут показаться неожиданными тем, чье сознание уже отравлено этим самым постмодернизмом: впервые за тысячелетия Великой истории всемирная власть рассматривает сам факт нравственного императива как вызов себе и как политический экстремизм, а отсутствие этической мотивации – как свидетельство благонадежности и гражданский долг. Нам могут возразить, что это похоже на преувеличение: разве американцы не вывешивают в дни национальных праздников из окон своих частных жилищ государственные флаги США? Разве они не слушают свой гимн, подняв залитые слезами глаза к небу и приложив кулак к сердцу? И разве, увидев что-то, выходящее из рамок привычного, не спешат за помощью к ближайшему полицейскому? Каких же еще этических добродетелей, каких таких иных нравственных императивов вам надо?

Законопослушный «бюргерский» патриотизм в качестве этического контента – это особая тема и не только повод для сарказма. На самом деле, то, что относится к «государственническим инстинктам» – от инфантильной потребности обывателя в патернализме бюрократической махины до мазохистского наслаждения, которое деятели культуры испытывают, получая жирные плевки от власти в лицо, – все это составляет, скорее, «историю болезни», материал для постановки клинического диагноза современному «человеческому фактору».

Бесспорно, что сегодня в той части мирового общества, которая называется «западной», стремительно происходит инфантилизация масс. Западные государства все больше напоминают детские сады со строгими воспитателями во главе. Малышам не приходит в голову оспаривать авторитет взрослых, они счастливы, когда их приглашают поучаствовать в «общем деле» и, конечно, дальше всего от них сама возможность подумать о противостоянии «педагогическому коллективу».

(Такое положение на Западе было немыслимо еще пару поколений назад! Вся великая литература, которая составляет основу академической художественной классики совокупной западной цивилизации, – от Достоевского до Бальзака и Диккенса – это свидетельство воли обычного человека быть вне Системы. И достаточно красноречиво то, что все, именуемое современной постмодернистской литературой, в конечном счете, сводится к потоку беспроблемного детского щебета!)

Однако, главное для нас – это констатация наличия не одного только постмодернизма, который, не имея противостоящей себе «экстремистской» альтернативы, знаменовал бы собой тихую смерть человечества, сходящего на нет в слюнявом маразме. «Экстремизм» есть, как есть и воля к безусловному, в движение которой включена достаточно значительная часть человечества, и это побуждает нас говорить не столько о маразматическом конце, сколько о кризисе человека.

Этот кризис находит выражение во многих существенных проявлениях человеческого фактора: таковы кризис Сознания, кризис Общества, кризис исторического Времени… Наконец, это кризис биологического человека в том, что затрагивает собственно «животную» сторону человеческого проявления в реальности.