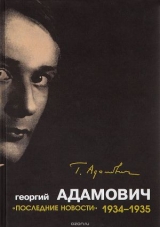

Текст книги "«Последние новости». 1934-1935"

Автор книги: Георгий Адамович

Жанры:

Публицистика

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

<О ВСЕВ. ИВАНОВЕ И ЕГО НОВОМ РОМАНЕ. – РУССКИЙ МУЖИК, ПАРИЖСКИЙ РОМАНИСТ И КУЛЬТУРА>

Если не изменяет мне память, есть в одной из статей Добролюбова выражение «уцелевшие писатели»… Речь идет о самом тяжелом периоде в истории дореволюционной русской литературы: 1848–1855 – и о тех, кому в эти годы удалось сохранить свою независимость.

Выражение уместно и в наши дни. Пожалуй, оно сейчас даже гораздо более «актуально», чем в последнее семилетие николаевского царствования. Говоря о советской литературе, только об «уцелевших» и приходится говорить, – если, конечно, имеешь в виду действительно литературу, без кавычек. Уцелевших немного. Но каждый по-разному они отстояли себя и свое право на творчество: кто путем недомолвок и неясностей, кто уходом в прошлое, а кто просто обещаниями вот-вот приступить к боевым и рекомендованным темам и странно-долгой, затянувшейся подготовкой к этому великому делу… Легче всего было «уцелеть» тем, кто по природе своей не склонен размышлять и рассуждать, кто живет не столько разумом, сколько чувствами, ощущениями и инстинктами. На их области не распространяется тираническое и леденящее влияние единого общегосударственного «плана», оно бессильно в эти области проникнуть. Тут писатель сравнительно свободен. Он может вызвать недовольство какого-либо «руководящего товарища» из-за того, что не «отображает» строительства, но в конце концов на него махнут рукой как на чудака и оригинала, – в особенности, если этот чудак и оригинал время от времени, с ужимками и фиоритурками, намекнет, что он тоже всей душой за новую светлую жизнь под руководством коммунистической партии и ее ленинского ЦК, во главе с тов. Сталиным… Таков, например, Пришвин, писатель своеобразный и замечательный. Ну, что с него спросишь? Он весь в своей тайге, в своих оленях, в «шорохах, шопотах и шелестах» земли, он весь еще в растительном и животном мире, – ну, как к нему отнесешь какую-нибудь цитату из Маркса или указания Ильича? Пришвину, несомненно, помогает высокое покровительство Горького, но, вероятно, его оставили бы в покое и без этого, разве что печатали бы не столь охотно. А пишет Пришвин приблизительно так же и в общем о том же, что и раньше, и если эпитет «советский» к нему и применим, то лишь в той мере, как и сам он иногда говорит о советских журавлях или советских закатах.

К той же категории писателей надо отнести и Всев. Иванова. У него в свое время были неприятности с правительственной критикой из-за сборника рассказов «Тайное тайных», едва ли не лучшей его книги. Иванова упрекали в «биологизме» и желании выставить на первый план начало личное, а не общественное… Он оправдывался, косноязычно пытался доказать, что его неправильно поняли, перечислял свои прежние заслуги. В последние два года критика стала кокетничать своей либеральностью, и Иванов начал постепенно возвращаться к запретным настроениям и темам. Горький покровительствует и ему: Иванов считает себя его учеником и питомцем, постоянно на него ссылается, вспоминает, как Горький вывел его в люди… Вероятно, это служит ему такую же службу, как и Пришвину. Добровольцы-цензоры оставили его в покое, а журналы ему, конечно, рады: нет сомнения, что в плеяде писателей, выдвинувшихся в последние пятнадцать лет, это один из самых даровитых и, притом, занимательных рассказчиков.

Новый роман Всеволода Иванова называется «Похождения факира». Первая часть его вышла отдельной книжкой, вторая печатается в «Новом мире». Лучше всего дает понятие об этом произведении его подзаголовок: «Подробная история замечательных похождений, ошибок, столкновений, дум, изобретений знаменитого факира и дервиша Бен-али-бея, правдиво описанных им самим в пяти частях, со включением очерков о его соломенной собаке, о поисках волшебной библиотеки и восхитительной Индии, о странствиях по Сибири и Уралу, о фауне и флоре найденных им местностей, о встречах и беседах с офицерами и солдатами времен империалистической войны, о красной гвардии, об изучении ремесл, о сборе полезных сведений, общих и частных, с присовокуплением, где нужно, изъяснений из естествоведения, физики, химии, а также пословиц, анекдотов и суеверий…»

Обрываю, – целиком не списать, да и не к чему. Роман так же пестр и цветист, как это перечисление всего, о чем в нем рассказывается, – и кто любит приключения, действие, интриги, неожиданности, происшествия, кому наскучили психологические тонкости, тот, конечно, прочтет «Похождения факира» с редким удовольствием. Каюсь, я еще не пресыщен всем тем, против чего такой роман, как этот, может оказаться реакцией, – и, правду сказать, не думаю, чтобы в нем брезжил «завтрашний день» нашей литературы. Но само по себе, вне всяких теоретических соображений или предсказаний, это создание необыкновенное по силе и непосредственности того, что французы называют «verve», по буйству красок, по напору и фантазии. В центре повествования – сам автор, и рассказывает он, разумеется, не о каком-либо сказочном волшебнике, а о себе. Как он жил в детстве у берегов Иртыша, что видел вокруг себя, как скитался, бродяжничал, искал куска хлеба, пока не стал писателем… Тысячи лиц, тысячи картин, толчея, сутолока, неразбериха, вся пронизанная какой-то дикой волей и удалью, роднящей ивановский роман с некоторыми старыми народными повестями. Никаких проблем: только жизнь, будто стелющаяся по земле, без всяких забот и порывов. Если это и не вполне первоклассная литература, если это явление скорей «любопытное», чем такое, которое оставляет в сознании длительный отзвук и след, то все же это свободное творчество… Оно не служит никакой злободневной цели и никем не подсказано. Именно этим «Похождения факира» и удивительны в современной словесности. Характерно, однако, что свобода дается лишь ценой полуюродства (подзаголовок и стиль его!) или уклонением от всякого толкования фактов, от «точки зрения». Какова бы ни была политика партии в литературе, остается все-таки несомненным, что благосклонность и терпимость возникают лишь в ответ на отказ от мысли. Всеволод Иванов мысли никогда особенно не доверял и никогда, в сущности, ею не дорожил. Пытаясь овладеть ею, он неизменно впадал в рассудочность и схематизм. Потому-то ему и удалось «уцелеть», что отказ почти ничего ему не стоил.

* * *

Несколько лет тому назад в Москве происходил литературный диспут. Обсуждалось, между прочим, произведение одной молодой беллетристки, с тех пор выдвинувшейся и получившей известность. Кто-то из выступавших заметил, что в ее романе чувствуется влияние «Мадам Бовари».

Беллетристка немедленно попросила слова и заявила, что крайне удивлена:

– Очень даже странно слышать это! Прямо скажу, обидно!.. Как же это могла на меня повлиять эта самая госпожа Бовари… или Боварю?.. когда я не только не читала ни одной ее вещи, но и вообще не знала, что была на свете такая писательница?..

Незадолго перед съездом в «Литературной газете» было напечатано сообщение о работе каких-то московских «литкружков». В кружке в течение двух или трех заседаний разбирали «творческие приемы Стендаля». Казалось бы, участники собрания должны были бы быть людьми высокообразованными. Если уж дошло дело до «творческих приемов Стендаля», то, значит, основная литературная грамота пройдена давно!.. Но случайно руководитель упомянул имя Вольтера. Никто не знал, кто это. Один лишь кружковец высказал предположение, что это «известный мистик, с которым полемизировал Карл Маркс».

Эти примеры – из жизни литературной среды в столице. А вот на полях, в колхозах, в самой глубине страны – там, очевидно, другое! Где-то на Дону, как архангел, упавший с неба, появился среди колхозников, сойдя с принужденного снизиться аэроплана – Андрэ Мальро. Колхозники узнали его и устроили ему овацию.

Об этом уже сообщали советские газеты. На последней своей лекции в Париже об этом же рассказал Илья Эренбург, выведя из этого случая целую философию и утверждая, что лучшего доказательства необычайного культурного роста СССР не найти. «Могло ли бы произойти это во Франции? Нет, не могло бы. Французский крестьянин, конечно, не слышал о существовании Мальро». Вывод: лозунг «догнать и перегнать» на фронте культурного строительства выполнен и проведен в жизнь.

Слушая эти рассуждения, я вспомнил стихи Блока:

Человеческая глупость

Безысходна, бесконечна,

Величава…

Величава она, впрочем, только тогда, когда простодушна. Эренбург лучше всякого другого знает, что говорил вздор. Но за кого принимает он свою аудиторию? За кого вообще принимают своих читателей советские журналисты? Этот мелкий случай, мелкий эпизод из единой «творимой легенды» очень характерен, – оттого на нем и стоит остановиться.

Я не оспариваю возможности самого факта. Мальро выступал на съезде, имя его довольно часто мелькало в московской печати и могло запомниться даже тем, кому до него дела нет, как запоминаем мы иногда имя заморского спортивного чемпиона, которого никогда не видели. Хотя все-таки… Представим себе реально эту картину, иначе трудно понять ее внутреннюю нелепость: из аэроплана посреди поля выходит молодой, модный французский писатель, типичнейший «продукт города», помесь истерика с анархистом и халтурщика с пророком, весь будто сотканный из нервов, бледный, с каким-то искаженно-вдохновенным, декоративно-поэтическим лицом, а навстречу бегут русские мужики… ну, пускай «колхозники», но ведь те же мужики, все-таки те же… простирают объятия, рукоплещут, и тут же, немедленно, начинается беседа о положении трудящихся на Западе. Неизвестно, кстати, на каком языке: вероятно, в колхозе на всякий случай имелся переводчик… Если бы это произошло через тысячу лет, то, пожалуй, мы бы поверили (повторяю, я говорю не о факте, а его освещении, его трактовке). А тут, в 1934 г., от этой советской постановки с нео-пейзажами в качестве персонажей, несет такой фальшью, какая прежде никому и не снилась.

Но дело все-таки, по существу, не в этом. Дело в понимании слова «культура», которым Эренбург вместе со своими товарищами кичится. Допустим, что все было именно так, как они рассказывают. Именно в этом случае, если они не плетут небылицы, а передают правду, именно тогда-то и придется сказать, что «культурный рост СССР» идет чудовищными скачками, дико и неблагополучно, и что требуются какие-то срочные, немедленные лечебные меры… Ибо, если через пятнадцать или двадцать лет после того, как русский крестьянин едва знал азбуку, он интересуется романами Мальро, то в голове его неизбежно должна образоваться такая каша, перед которой сознание ударника-литкружковца, изучающего Стендаля, но не слышавшего о Вольтере, могло бы показаться образцом ясности и благоустройства. Характерно, во всяком случае, что советская власть хочет, чтобы это было так, что она старается всех убедить, что это так! Ее стремление к потемкинским деревням беспредельно, и она в конце концов сама начинает ими любоваться, будто сойдя с ума.

Что такое культура? Думал ли об этом когда-нибудь Эренбург? Не пришло ему в голову, что это – противоположность верхоглядству, спешке, пустой игре во всезнайство, бахвальству сведениями, которые лежат в мозгу, как непереваренная каша в желудке? Не достойна ли называться культурной только та страна, где каждый понимает то, что знает, и знает лишь то, что понимает, где каждый, прежде всего, занят своим делом, и где крестьянин, устало возвращаясь с поля домой, занят мыслью о дожде или отдыхе, или завтрашней работе, а никак не о том, какой роман готовит теперь тот или иной столичный романист. Поистине, эренбурговские сказки были бы смешны, когда бы «не были так грустны».

«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ», КНИГА LVI

Часть литературная

Два вопроса и ответа:

– Какой из романов Сирина будет иметь наименьший успех у публики?

– Вероятно, «Отчаяние».

– Какой из романов Сирина – самый законченный, оригинальный и даже глубокий?

– Несомненно, «Отчаяние».

Я не собираюсь упрекать «публику» в том, что она плохо разбирается в литературе, и нисколько не претендую на роль какого-то особо-тонкого, непогрешимого ценителя… Если в данном случае я решаюсь утверждать, что между «широким читателем» и Сириным, как раз в момент его наибольшего творческого напряжения, произойдет размолвка, то лишь потому, что она естественна и, так сказать, законна. Не в том дело, что публика ищет в каждом романе прежде всего фабулы и интриги, а в «Отчаянии» этот элемент беден и скомкан: тут, пожалуй, читатель, достаточно уже натренированный в наши дни, уступил бы автору и, с тоской вспоминая о «Камере обскура», не отверг бы, все-таки, и монологического «Отчаяния». Однотонность и бескрасочность романа читатель одолел бы. Но полюбить книгу, которая намеренно его отталкивает, книгу как бы издевательского замысла, книгу, в которой жизнь «и не ночевала», книгу, похожую на леденящий, сухой, режущий зимний ветер, – полюбить ее человеку трудно.

Какое странное явление – Сирин. Помнится, я уже однажды сравнивал его с Гоголем. Теперь, читая последние главы удивительного «Отчаяния», я невольно опять, через всю русскую литературу, перенесся мыслью к ее гениальнейшему, но на веки веков непостижимому зачинателю. Русская литература, – по известной формуле, – вышла из «Шинели»: допустим. Но Сирин-то вышел из «Носа» (прошу простить, если тут получается глупая метафора) – и через «Нос» восходит к безумному холостому началу гоголевского творчества. Создаст ли он когда-нибудь свою «Переписку с друзьями», воскликнет ли: «соотечественники, страшно!», «стонет весь умирающий состав мой», – как знать? Но такой конец Сирина возможен, – хотя сейчас он, как будто, еще не чувствует трагизма своих тем и пишет с каким-то слишком явным удовольствием, радуясь блеску выражений, смакуя беллетристические детали без самозабвения и внутреннего трепета. Сирин сейчас – еще «благополучный литератор». Но сомневаюсь, чтобы это благополучие было окончательным, – при такой почве, при таком основании его.

В прежних сиринских романах, даже в «Защите Лужина», был еще компромисс художника с творческой его совестью. Сирин «играл в жизнь», притворялся, что он, «как все». Оттого в этих романах была неустранимая внутренняя ложь, – ложь, на тщетную затушевку которой тратилось все искусство автора. Сирин не отказывался, конечно, от своеобразия, но ему хотелось, чтобы у него действовали, говорили и двигались люди как люди, и даже, чтобы тот или иной роман его можно было приурочить к определенной эпохе, к определенной среде. Чуть-чуть откровеннее по кукольности, по механичности своей была «Камера обскура», но эту ее особенность Сирин прикрыл стремительностью и пестротой в развитии повествовательных событий… В «Отчаянии» он смелее. Если сопоставить с этим романом любую из сологубовских вещей, например, считавшихся в свое время пределом творческой замкнутости и безразличия к окружающему, то Сологуб покажется общественником, печальником о народе, выразителем национальных чаяний, чем угодно. Сирин не «сжег мосты к действительности» (выражение того же Сологуба), у Сирина никогда никаких мостов и не было. Роман его, поистине, вне времени и пространства, – и впечатление, которое он производит, близко тому слову, которым он назван. Вместе с тем это подлинно-поэтическое произведение, – пусть по творческому методу своему «высосанное из пальца», ничем не поддержанное извне, ничему не отвечающее в эпохе, но оживленное такой фантазией, что она ослепляет и не позволяет уже ничего другого видеть. Тема его шаблонно-романтична и тысячу раз уже была разработана: человек и его двойник. Сирин осложнил ее уголовщиной и создал поэму жуткую и почти величественную. Конечно, если спросить себя: какое мне до всего этого бреда дело, нужен ли мне он? – ответить придется отрицательно. Но такой писатель, как Сирин, и не может быть нужен (весь пафос и все мучение Гоголя ведь не в том, что он ощущал творчество прежде всего как служение, – а по природе был неспособен или, вернее, как бы «не даровит» к нему). Может быть, Сирин когда-нибудь изменится, переродится… Тогда и разговор о нем будет иной. Сейчас он находится как бы в зеркальной комнате, где даль бесконечна и где бесконечное число раз повторяется все то же лицо.

Два слова о стилистической манере Сирина. Не будь он так исключительно талантлив, так искусен, не стоило бы об этом говорить. Но с Сирина все спросится. Если у него что смущает и до сих пор, то лишь излишек блеска, излишек гладкости. Поверхность его романов будто полирована… Помнит ли он, что Толстой ломал и переделывал фразу, если она случайно получалась у него слишком музыкальной. Это великий урок и пример. Без всякой игры парадоксами можно сказать, что понятие безупречности в искусстве требует какой-то ошибки или недоработки, хоть изредка, хоть кое-где. Иначе не хватает воздуха. Иначе преобладает «красивость», и выделка кажется машинной, а не ручной, – ибо одинаково чисто и красиво в грубом бездушии своем работает только машина.

М. Алданов заканчивает свою трилогию: на следующий номер журнала обещан последний отрывок ее. Близкий конец можно было бы угадать, даже если бы мы не были о нем предупреждены. В новых главах «Пещеры», – как, впрочем, уже и в некоторых предыдущих, – чувствуются «финальные» настроения. Перелом произошел в романе с распадом семьи Кременецких: герои разбрелись, действие стало прерывистым, – и если грусть была в алдановском повествовании и прежде, то теперь она сменилась общим смятением и растерянностью… Этому отвечает фон «Пещеры». Было бы нелепо и фальшиво вести рассказ о послереволюционных скитаниях русских людей иначе, т. е. в спокойно-бытовых тонах. Пусть люди сами не всегда отдают себе отчет в том, что с ними случилось; автор видит за них.

Оглядываясь на трилогию Алданова и вспоминая все развитие ее, восстанавливая в памяти ее медленный и широкий ход, убеждаешься, какая это правдивая летопись «дней нашей жизни», какой стройный, живой законченный мир! Ей очень вредит печатание небольшими отрывками, ее не следует читать с перебоями в несколько месяцев… При таком чтении выигрывает художник, ищущий эффектов на каждой странице, в каждой фразе, часто забывающий о целом ряде случайного, мимолетного впечатления. Алданов же воздвигает здание, в котором все подчинено единому замыслу. Пушкин сказал как-то, что «единый план дантова ада есть создание великого гения», – и как это верно! Думая об Алданове, мы иногда забываем о редчайшем даре «архитектоники», которым он владеет, как никто в современной русской литературе. Другой писатель дал бы, может быть, не менее яркие «моментальные фотографии», но создать эту панораму с ее глубокой внутренней логикой, с игрой света и тени сумел только он. Назовите имя: Семен Исидорович Кременецкий, – вы сразу видите не только человека, до конца вам знакомого, но и все, чем он окружен, чем дышит и живет. Скажите: Дон-Педро, – то же самое… Алдановский мир стал реальностью, с которой мы свыклись. Если в вымысле возможны элементы истины, т. е. чего-то большего, чем простое правдоподобие, то в «Ключе», «Бегстве» и «Пещере» истина есть. Соседство с «лунатиком» Сириным подчеркивает это особенно резко.

О шмелевской «Няне из Москвы» речь уже была. Подождем последней главы романа, чтобы высказаться о нем окончательно.

«Начало» Г. Газданова производит несколько странное впечатление в качестве отдельного самостоятельного рассказа. Однако, насколько мне известно, это вовсе не рассказ, а вступление к большой повести… К сожалению, в журнале ничего об этом не сказано, – а представления о литературных формах сейчас настолько расшатаны и к фабульной законченности установилось у нас такое пренебрежение, что крайнюю расплывчатость «Начала» легко отнести на счет автора. Сам по себе отрывок прелестен. Как всегда у Газданова, очаровывает острая и свежая передача красок, цветов, звуков, запахов, всего видимого и слышимого мира. Мне кажется, он напрасно, лишь по прихоти времени, связал свое творческое развитие с той современной европейской «психологической» школой, которая нередко покупает душевную зоркость ценой полуслепоты и полуглухоты ко всему физическому. Газданов, по природе, продолжатель Бунина, – единственный, может быть, настоящий последователь его. Рано или поздно он, вероятно, убедится в этом сам.

Стихов так много, как ни разу в «Современных записках» не было. Редакция отказалась от права выбора и предложила различным эмигрантским объединениям молодых поэтов поместить в журнале то, что им самим представляется подходящим и желательным. Представлены – Париж, Берлин, Прага и Ревель… Просмотреть этот своеобразный «поэтический альманах» любопытно. Если в целом стихи и бледноваты, то попадаются строки талантливые и взволнованные. Не буду называть имен: их слишком много. Скажу только, – без всякого местного «патриотизма», – что вещи парижских поэтов, за одним или двумя исключениями, выделяются сравнительно развитой культурой стиха и чистотой вкуса. Это признает всякий беспристрастный ценитель. Берлин, пожалуй, слабее Праги, – хотя это впечатление основано скорее на воспоминании об их отдельных сборниках, чем именно на тех стихах, которые прочли мы теперь. О Ревеле же еще трудно говорить, отчасти из-за младенчески-обезоруживающей невинности напечатанных образцов (кроме Иваска), отчасти по нашему смутному и малому знакомству с тем, что на тамошнем «поэтическом фронте» делается.

Чрезвычайно интересна статья Степуна об Андрее Белом. Ценно в ней то, что она написана не «со стороны», не рассеянным и равнодушным наблюдателем, а человеком, кровно связанным с теми же темами, мыслями и вопросами, которые тревожили Белого. Нельзя понять человека, не любя его: лишний раз убеждаешься в этом, читая заметки Степуна. Он прав, указывая, что они писаны в «совершенно личном, лирическом порядке». Но этот «личный порядок» часто бывает значительно нужнее объективности, у которой нет ключа к людям и фактам. В порядке «тоже личном» я не могу согласиться с общей литературной оценкой, которую дает Степун Белому. По-моему, она преувеличена. Но рассказ обо всем том, что Белый не успел или не мог выразить, у Степуна так правдив и при этом как-то так крылат, певуч, искренен, что его трудно будет забыть. Очевидно, именно Степуну о Белом и нужно было написать, чтобы хоть теперь могли помянуть покойного поэта «добрым словом» те, кто не совсем были к этому расположены.