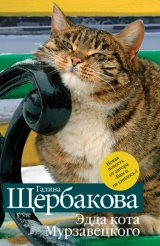

Текст книги "Эдда кота Мурзавецкого (сборник)"

Автор книги: Галина Щербакова

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Невозможно угадать, когда и где ты потеряешь ключ от квартиры, на каком бордюре расквасишь нос, кто из близких тебе людей заложит тебя всю с маковкой. Все варианты бед и случайностей можно рисовать до бесконечности. А вот что ты ударишься в любовь, как пьяный в витрину, это из невозможного, так сказать, эксклюзив. К тому же если тебе за сорок. И ты иссохла в том месте, где выращивают розы любви, там давно живет-поживает могильничек из стихов Цветаевой, амура с отбитым крылышком и собственным портретом, в котором нет ничего, кроме неприличного сияния когдатошних глаз.

Татьяна предъявляла всем и каждому негодящийся, глупый для юрисдикции аргумент: человек с таким лицом, как у Максима, не способен на убийство. И ей впрямую говорили: вы – дура. Тоже мне аргумент. А с таким лицом человек может быть президентом, воспитателем детей, врачом? Ты знаешь, какая у Сократа была морда? Но он был Сократом. А Пушкин что, Джонни Депп? Смотри наоборот. Красотка Марлен Дитрих – редкая сука, а у серийного убийцы – лицо как у Чехова. И так далее... Бесконечное число разговоров с журналистами, юристами, депутатами.

Зачем она пошла к его жене, она не знает сама. Красивая гламурная тетка, из тех, которых нам теперь ставят как образец успеха и правильности жизни, лежала на узком диване, покачивая на пальцах ног до отвратительности розовую и пушистую, скажем грубо, тапку. Узнав, что Татьяна пишет статью о взрыве и ей хотелось бы поговорить о Максиме, жена дернула плечиком.

– Ну и что вы хотите узнать от меня?

– Ваш муж мог бы пойти на преступление? Никто, кроме вас, не знает это лучше.

– Лучше – хуже... – засмеялась женщина. – Это не предмет для разговора. Он обожает нашу дочь. Он мечтал, чтоб она была первой на конкурсе. И теперь она ею станет. Разве нет? Мужчина обязан бороться за любимых женщин.

– Но для этого надо оправдать вашего мужа, иначе вашу дочь просто не допустят до конкурса. Такой способ победы, согласитесь, пройти не может... – На лице женщины-тапки мелькнуло даже не выражение смятения, сомнения (ну, мало ли какие мысли бывают у тех, чьи мужья сидят за решеткой за убийство), лицо подверглось некоей гримасе, очень осторожной, чтобы, не дай бог, не грозила возникновением мимических морщин. Представьте себе тихое-тихое болото, и вы на него дуете изо всей силы, чтобы всколбасить... Тот самый случай мимики.

– Не сбивайте меня с толку, – сказала она. – Мне все объяснили юристы. Макс человек горячий и не любил Луганских. Он многих не любил из нашего круга. Пока нет никаких фактов, подтверждающих, что сделал он. Мог, но сделал ли? Его будут держать там в целях его же защиты. Его адвокаты боятся, что Луганские могут подложить компромат или как это там... Они договариваются об общем интересе. И писать категорически ничего не надо. Это не ваше дело. Пишите о пенсионерах, которых так много, что их-то точно пора взрывать. Вы заметили, как воняет старость? Бедность?

Это было ей уже вслед, как издевка.

Уходя, Татьяна вспомнила выражение, которое не давало ей покоя, пока перед глазами маячила эта карамельно-розовая тапка: классовая ненависть. Господи! Тоже мне класс! Глупая, наглая бабенка. Но с чего-то же начинается столкновение миров. В ее случае тапка олицетворяла безнравственность и подлость, вскормленные несчитовыми деньгами. Деньги – это наше теперь все. Ум, совесть, честь. А если она против, то скажут: может, ей просто завидно, что у нее нет этой анфилады комнат и прислуги, которая с презрением из-за ее позавчерашних туфель закроет за ней дверь? Но мне не надо это сегодняшнее, господи, – кричала внутри себя Татьяна. Просто пришло время царствования людей без мимических морщин, людей-масок, окаменевших от силы и права денег.

Она поехала к матери. Вот кто рухнул от того взрыва, можно сказать, навсегда. Каждый раз Вера Николаевна ощупывает дочь, будто ей надо окончательно убедиться: она жива и ничего с ней не случилось. Иногда у матери сидит этот неприкаянный учитель, который был тогда. В его глазах, когда он смотрит на мать, столько страдания, что сразу возникают две мысли, хорошая и плохая. Хорошая – что мы еще не все говно, что живет в человеке боль не от плохого пищеварения, а от жалости и сочувствия. Плохая же... Зачем травить душу матери своим приходом, если ты все равно не знаешь петушиного слова для своей старой подруги? А то только нюни. Господи, а ты сама, дочь, знаешь? Встань и иди! Иди и смотри! Обрящий да увидит! Сколько еще цитат можно вспомнить?

Мать зациклилась на Луганских. Какие-то детские воспоминания. Что-то где-то когда-то было, хотя вся жизнь прожита на каком-нибудь этаже, среди панельных стен, а до того – деревянных.

Но почему-то у нее трясутся руки. И Таня выпроваживает грустного друга, сидящего как-то неуверенно и боком. Ей надо накормить мать супом. Это сложно: приходится подкладывать под подбородок полотенце. Лицо у матери детское. Детское в морщинах. Отнюдь не мимических. Морщины-борозды, по которым проехала жизнь всем, чем могла. Ах, как любят в России, хоть в советской, хоть пост-, ездить по человекам. Главное государственное дело. Гусеницами ли, колесами, шинами от «Мерседесов». Главное – прокатиться по живому. Сам дурак, что не зацепился за борт или не отскочил в сторону. Ты что, без понятия, что страна едет?.. Незнамо куда, правда. Но это уже вопрос к философам.

– Мама! Открой рот шире! Слышишь меня? Шире! Ну что ты как маленькая.

А ведь ее никто не взрывал, просто она испугалась, что могут взорвать ее дочь. Всего ничего – в этой стране постоянное ожидание беды. Слева, справа, сверху, снизу...

А тут еще телефонный звонок. Пришлось отставить тарелку, вытереть матери лицо и взять трубку.

– Верочка! Это я! – Голос чужой, издалека.

– Это не Вера. Это Таня.

– Таня! Господи! Я не узнала твой голос. Это Юлия Ивановна. Помнишь, вы как-то с курорта заезжали к нам в Лисичанск.

(Она тогда почему-то ляпнула: «Где-то здесь должны жить эльфы».)

Крохотный зеленый городок. Ее мама – из Попасной, это недалеко. А Юлия Ивановна – учительница. Ей может быть уже сто лет, не меньше. Голос такой дребезжащий...

– Да, я помню. Как вы живете?

– Мама звонила, спрашивала о Луганских. Они ей седьмая вода на киселе. Сима – ты помнишь Симу? – рассказала, что были два брата, между ними была вражда, и во время коллективизации один из братьев спалил семью другого вместе с детьми и няней. Страшная история. Зачем это Вере? Про это лучше не помнить.

– Да ни за чем. Что-то вспомнила и забыла. Я скажу маме, – ответила Татьяна, будучи уверенной, что ничего подобного она матери не скажет. – Спасибо вам за информацию. Привет передавайте Симе. – И первой положила трубку.

Так не бывает, но так было. Мать смотрела на нее абсолютно осмысленным, даже каким-то помолодевшим взглядом.

– Это была Юля? Я и без нее вспомнила Луганских. У бабушки одно время, рассказывали, пряталась сбежавшая жена одного из Луганских, а в доме другого – бывает же такое – сгорела девушка из нашего села, она нянчила у них ребенка. Так мне говорила мама. Я поеду к ней, расспрошу поподробней.

– Зачем это тебе? И что может помнить девяностолетняя старуха с провалами в памяти? Я запрещаю тебе к ней ездить!

Последние слова Татьяна прокричала и сама услышала в собственном голосе какую-то странную неуверенность. Будто не так уж и бессмыслен этот поход к бабушке, которую определили в дом престарелых по ее, Татьяниному, настоянию. И сейчас вдруг та ее настойчивость кольнула ее болью и стыдом.

Она тогда вышла замуж, и они впятером жили в трехкомнатной хрущевке. Иван был из тех, кому придумали это определение-клеймо – иногородний. В этом слове было много смыслов. Иной – значит, не москвич, второсортный. Иной – значит, посягатель на твои кровные метры. То, что Иван был из Свердловска, города высочайшего интеллекта и какого-то особого таланта и развития, значения не имело. Бал правил сатана, и он насытил исконно русское слово «иной» (не этот, некий) только одним смыслом – не свой, чужой, иноверец. Все вместе – не москвич. Значит, тебе ничего не положено, если только ты не устроился в какое-нибудь специальное место.

От сатаны пошел и вопрос: как быть? Разменяли трехкомнатку на однокомнатку для молодоженов и проходную двухкомнатку – для мамы, папы и бабушки. Бабушка шумела в проходной: двигала стульями, включала на всю мощь телевизор. И она, Татьяна, первая начала разговор о доме стариков. Мама махала руками: «Как ты можешь такое говорить, ведь стыдно же, стыдно! Мать родную...»

Родная мать подслушала разговор и сказала: «Валяйте! Все мое поколение прошло через тюрьму. Я что, лучше других?»

– Какая тюрьма? – кричала Татьяна.

– Я буду к тебе ездить каждый день, – бормотала мать.

Но ездила, через день, Татьяна. И бабушка ей говорила:

– Ну что печалиться, детка, если сделать из людей сволочей – главная задача коммунизма? И никто тут не лучше. Никто! Поверь и успокойся – ни-кто.

Потом родилась Варька – поменялись жильем с родителями. Теперь живут, слушая ночами Варькину музыку. И уже без вариантов. Денег на жилье для дочери у них нет. Перспектива тут одна: если они умрут. Или бабушка с дедушкой. Это не мысль, не план, не надежда. Это так – ясный след коммунизма, закаменевший в условиях капитализма. Так вот кольнет боль и стыд – и живи дальше. Или не живи. Никто никого на этом свете не держит. После тебя останутся как минимум квадраты.

– Возьми с собой папу, – сказала Татьяна совсем другим голосом и уже застыдилась своей непоследовательности. «Как дерьмо в проруби», – сказала она себе.

– Нет, – ответила мать. – Я поеду с Андре.

– Это кто? – спросила Таня рассеянно.

– Мой друг. Он ведь меня спас, когда это все случилось. Если бы не он...

Татьяне хотелось крикнуть матери, что никто ее не взрывал, а значит, и не спасал. Но она смолчала. Ее вдруг охватило предчувствие, что все это не так просто – звонок Юлии, сгоревшая когда-то родственница, бабушка в лечебнице и Андре, который уныло сидел сегодня здесь на стуле, а когда ушел, то ей захотелось выбросить стул вослед.

– С тобой поеду я.

Бабушка довольно проворно вышла им навстречу.

– Боже, Танечка! Тебе так к лицу этот лиловый шарф. За этот цвет мне досталось по морде. 22 июня сорок первого года я надела лиловое в черный горох платье, которое сшила ко дню своего рождения. Мне исполнилось двадцать семь, а твоей матери год. Я тогда была одна дома и не слушала радио, я смотрела на себя в зеркало. После твоего кормления, – она посмотрела на Веру Николаевну, – это должен был быть мой первый выход в свет. Платье изорвали в клочья мужнины родственники. Они слушали радио о начале войны, и я им, естественно, показалась до неприличия радостной.

– Можно понять, – сказала Вера Николаевна.

– Что? Так и рвали платье? – спросила Татьяна.

– Кто-то взял за фонарик рукава, кто-то за бант, третий за пояс. Шифон был дрек, фальшивка, не выдержал патриотизма. Советская власть ведь не прощала никому несоответствия утвержденным понятиям. И еще она ненавидела индивидуальную радость. Радостно должно быть или всем, или никому. Я это вызубрила назубок значительно раньше. Но в тот день, дура, забыла. Так жалко было платье... С чем пожаловали, девушки?

Ну и какая тема для разговора годится после этого? Тема здоровья, советской власти или качества тогдашнего шифона?

– Мама, – сказала Вера Николаевна, – вспомни про ту девушку, которую спалили вместе с Луганскими.

– Марусю? Она была мне троюродная сестра и сирота. Ее родителей уничтожили как классовых врагов. Мы забрали ее к себе. Наша семья была городская. Папа был железнодорожником, не пахал, не сеял. Марусе искали работу, но где она была, эта работа, на станции Попасная? Луганские кем-то нам приходились и жили на хуторе, они были как бы наособицу, и их пока власти обходили. Хороводил тогда всем Васька Луганский, отпетая сволочь, но родственников на хуторе как бы оберегал. Вот Маруся и пошла в няньки к ним. Там было четверо детей. Хуторянские Луганские были молодые и плодились хорошо.

– А у Василия были дети? – спросила Татьяна.

– Сын-оторва. И, кажется, дочки? Не помню. Маруся была очень довольна своей работой у другого Луганского. Вежливая семья, без скандалов. У нее даже стал завязываться роман с кем-то из деревенских. Или ей так казалось, трудно сказать. А потом мы узнали, что команда Василия Луганского сожгла их дом и подворье, никто не спасся. В газете писали, что уничтожено еще одно гнездо контрреволюции, у которого была прямая шпионская связь с заграницей. Родители сожженных действительно уехали еще во время войны, до революции. Остались сын с женой на сносях, мальчишка старшенький и двое – или трое? – маленьких. Вырубили род под корень.

– Часть рода, – сказала Татьяна. – Другие-то живы.

– А что им сделается? Это было их время. А теперь скажите, с чего такой интерес.

– Тут убили одного Луганского с дочерью, – сказала Татьяна.

– Значит, теперь они бьют своих, – засмеялась бабушка. – Как это поет «Машина»: «Вот новый поворот, и мотор ревет»...

– Какая машина? – растерянно спросила Вера Николаевна.

– Бабуля, ты молодец, раз поешь молодые песни.

– Ну, какие они уже молодые? – засмеялась бабушка. – Молодые – это «Муси-пуси, миленький мой, я горю, я вся во вкусе рядом с тобой».

– Она спятила, – сказала Вера Николаевна на ухо Татьяне.

– Не бойся, дочь! Ефимову сто с лишним, а он рисует. Моисееву тоже – он пляшет, а мне всего ничего, девяносто два. И я пережила и революцию, и даже перестройку. Держите меня в курсе Луганских, мне очень нравится эта история.

Он был в уборной, когда услышал голос мамы, странный такой.

– Ник! Ник! Помоги мне! Где ты?

Он выскочил, но дом был уже в огне. Он видел, как мама разбила окно и с маленьким Мишкой на руках пыталась вылезть. Ее срезали пулей. В другом окне срезали няню Марусю с маленькой Олечкой. В третьем окне убили отца. Потом на всякий случай стали палить по всем окнам. Они так ярко виделись на фоне огня – дед Василий и его сын Иван, и другой его хлопец, мальчишка, может, не намного старше его самого, сын от второй жены Василия; отец говорил, что она у него местная фельдшерица и ярая большевичка. Но ни с ней, ни с сыном Василий никогда брата не навещал. «Успеется, – говорил, – гостевать». – «Как хоть зовут моего двоюродного брата?» – спрашивал отец. «Володька», – отвечал Василий.

Дед Василий кнутом показывал, где надо добавить огня, а Иван и Володька подскакивали в седлах при каждом громком треске и смеялись, как дети у распаленного костра. Голосов больше не было, и гады ушли. И тогда он услышал слабенький плач. Он понял, что убитая нянька выронила Олечку. И они там рядом, под окном, внутри комнаты, убитая и живая. Он полз по земле, раздирая в кровь тело битым стеклом. Окно закрывала жухлая сирень. Он влез в горящий, трещащий в ожидании обвала дом, нащупал девочку и спрыгнул вниз за минуту до того, как грохнула крыша. Он спрятался в коровнике, из которого, видимо, еще раньше увели коров, зарылся с сестрой в сено и потерял сознание. Ему было восемь лет.

Он не видел расцарапанного и порезанного тела, он вообще мало что понимал. Совсем маленьким он видел, как отец спасал скот из горящего хлева. Как он вошел в огонь, а мать кричала не своим голосом, но он вышел живой, и за ним мчались козы и козлята. На отце дымилась рубаха, и мать долго смазывала ему спину мазью.

Когда он пришел в себя, Оли рядом не было, и он закричал, но, оказалось, девочка стояла в дверях сарая, маленькая такая в рамке проема, и звала маму. Ночь шла на убыль. Он боялся восхода солнца. Он боялся возвращения тех, кто стрелял и жег. Перед глазами стоял гарцующий на коне дед Василий. Последнее время он не приходил к ним, а раньше заходил, никогда не вытирая ноги. Мама, нагнувшись, всегда мыла за ним пол, а няня Маруся вырывала у нее из рук половую тряпку.

Он думал до утра. Ранним утром измазал лицо сажей себе и Оле, надел одежду скотника. Оставшейся головешкой сжег волосы себе и локоны рыдающей сестрички. У него расшатывался передний зуб, и он вырвал его. В таком виде, ползком, они добрались до железной дороги и там прицепились к угольному составу, который, как он понимал (ездил уже с отцом), двигался на север. На этом его знание географии кончалось, но там, в конце пути, жил какой-то дальний мамин родственник. Они отправляли ему сушеную вишню и сало, и он запомнил улицу – Трухачевская. Смешное название, но сегодня оно страшило, а не смешило.

И они таки добрались, похожие на цыганят дети. Дядька их признал и не выгнал. Просто сказал, что прятаться надо пуще. И отвел их в детдом, где работал его брат. Детишек туда определили под чужими фамилиями. Братья хорошо выпили по поводу устроенного дела.

Он слушал их разговор, это было важно. Вспоминали Луганских старших, Василия и Петра. Хорошие были по молодости, кто бы мог подумать, что станут звериными врагами.

– Зверь-то один, – говорил дядька.

– У меня другое мнение, – отвечал его брат. – Другой тоже хорош. Родину бросать нельзя. Особенно если она в беде. А то все тогда драпанули, а шпана с винтовками и пошла гулять. Вот гуляем уже второй десяток лет.

– Так с бандитами разве пристало жить?

– Не пристало! Но остались-то мы, голодранцы. Я за кусок хлеба шапки с церквей рвал, а потом нам объяснили, что это за идею. Нет никакой идеи, есть совесть и добро, а если их нет, то и ничего другого нет. А идея – вообще кучка говна, сильнее всего воняет.

В детдоме было даже хорошо. Только все время снилась головешка, которой он сжигал волосы Олечке. После этого сна он бежал к ней в группу и носил ее на руках, пока воспитательницы не выталкивали его взашей.

Окончив семилетку, он решил навестить дядьку. Его встретила старая поседевшая тетка, которая, открывая дверь, сказала как приговорила:

– Расстреляли твоего дядьку, месяц тому. За пособничество врагам народа. Смели человека с земли, как грязь.

– Каким врагам? – хрипло спросил он.

– Дак, видимо, тебе! Доложил кто-нибудь, что он скрывал кулацких детей. Пригрел их, несчастных.

Как он бежал со двора, когда кричала ему тетка: «Вернись, дурак!» Он слышал, но вернуть его было невозможно. Страх огня. Ужас огня. Боль огня. Маленькая девочка, дрожащая в руках. И смерть, цокающая копытом, с плеткой в руках: «Ща тебя! Ща!» И слюна изо рта деда Василия, и визгливый смех дяди Ивана. Надо брать сестру и бежать. В детдоме он знал много ребят от убитых родителей, но свою правду он не сказал бы никому даже под пыткой.

Бежать было некуда. Не было ни одной родной или хотя бы знакомой души. Но за плечами уже была семилетка, значит, возможность работы. Вечером он сказал Оле, чтобы она тихонько собрала вещи, они уедут. Девочка уже плохо помнила тот побег, ей тогда было чуть больше трех лет. Сейчас ей было десять, и ее недавно приняли в пионеры. Она не хотела уезжать, ее любила повариха, и у нее здесь была самая лучшая подруга на земле – татарочка Рая.

Но он думал: а вдруг перед расстрелом дядька сказал, куда он отвез детей врагов? Может, хотел этим спастись? Он нашел кладовку, куда были сброшены старые детские вещи. Он слышал от взрослых, что было указание их сжечь, но завхоз ходил по двору и говорил: «Я все выжарю и выморожу. Еще как пригодятся. Мало ли». Будто знал, что впереди война, а еще до нее оборотистый мальчишка найдет там крепкие, хоть и залатанные, штаны и пиджачок другого цвета. И суконное девчачье платье, и платок, бывший когда-то пуховым, и ботинки с галошами себе, и ботинки без галош для Оли.

Он ночью строго взял ее за руку и повел к станции. Зацепиться за товарняк было плевым делом. В мешке были буханка хлеба, вареная картошка и куски ржавой селедки – детдомовский деликатес. Они ехали в дровах, ложась плашмя, чтобы не увидели на станциях и переездах. Ехали ровно столько, на сколько хватило еды. Выпрыгнули в зеленом веселом месте, которое дружелюбно переходило в сельское кладбище. За кладбищем стояла деревня. Решили пройтись побирушками, уже хотелось есть, и выяснить, куда их привез дровяной товарняк.

Юлия Ивановна почему-то расстроилась после разговора с Татьяной. «Она черствая», – подумала она. И поделилась с Симой, когда та пришла с работы.

– Вера ищет кровную месть, и зря, – сказала та. – Вот уж кому это не свойственно – русским. Мы ни добра не помним, ни зла. И это не так уж плохо, если разобраться.

– Не помнить добра? – возмутилась Юлия Ивановна. – Ты заговариваешься, девушка.

– Истина, тетя Юля, как правило, бывает такой не подходящей к конкретной ситуации или человеку. О каком добре ты говоришь? У нас его так мало. Просто крохи. Казалось бы, надо особенно помнить его, если мало, но раньше этого возникает вопрос: а почему так? Почему у нас на всех добра никогда не хватает? Как ты сама думаешь, почему?

– Сколько люди его сотворили, столько и есть.

– Ну вот и твой ответ! И он правильный. Это писатели придумали, что мы, русские, добрые, отзывчивые без меры, что, мол, это горем проверено сто раз. А если горе у нас из года в год и нет ему конца? И жизнь в горе уже не показатель нашей нравственности, а пожиратель ее. Добро становится чудом, которое надо являть и дивиться ему. Оно уже не для людей, оно лишь для сказки. Черноту горя не утешить и не освятить. Мне жаль Веру и Татьяну, если они вступили в луганскую сагу. В ней можно пропасть.

– Я тебя не понимаю, – сказала Юлия Ивановна, – а главное, не хочу понимать. Горе закаляет человека, а не превращает его в подонка. Почитай жития святых, не хочешь – бери доступные для тебя примеры. Глухие балерины. Слепые ученые. Инвалиды-спортсмены. Доктор Гааз. Мень. Серафим Саровский.

– Ну, что ж... Это тоже наш путь... Выколоть глаза, проткнуть барабанную перепонку, сломать ноги. Убить кого-нибудь. И потом наконец жить по совести.

– Хватит! – закричала Юлия Ивановна. – Как тебе не стыдно! Все перевернуть с ног на голову.

– Даже не спорю. Стыдно. Я ведь и про себя. Но русский проект счастья мне не виден ни в прошлом, ни в будущем. Умирает русский – талантливый дурак. И, может, это хорошо для всех остальных? Мы столько наваляли зла в поисках особого добра. Или, как стыдливо говорят, особого пути.