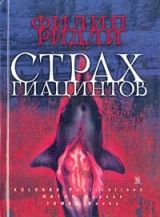

Текст книги "Страх гиацинтов"

Автор книги: Филип Ридли

Жанр:

Контркультура

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)

– Мерзость, – рявкнул Кинжал. – Меня чуть не вырвало. Еще раз спрашиваю, – лицо Кинжала налилось кровью, – это твое?

– Нет, – тихо произнес Ллойд.

– А чье же?

– Мне дал Дог.

Кинжал уставился на меня.

– Ах ты грязный сучонок! – он схватил меня за волосы и поставил на ноги. – Как ты посмел принести это в мой дом? Показывать моему сыну?!

Ллойд вцепился ему в руку и закричал:

– Оставь его в покое!

– Я его оставлю в покое! – Кинжал не выпускал мои волосы. – Я оставлю его в покое. Да я из него дух вышибу. – Он вцепился в мои волосы еще крепче.

Мой череп словно подожгли. Я представил, как кожа рвется в клочья и скальп слезает, точно кожура с апельсина.

– Это не мое! – закричал я. – Не мое!

– А чье же? – рявкнул Кинжал.

Открылась дверь и вошла Вел. Ее лицо блестело от крема.

– Что тут за шум?

– Вот! – Кинжал швырнул журнал к ее ногам. – Эта мерзость!

Вел подняла журнал. Одного взгляда на обложку было достаточно.

– Откуда это, Кинжал?

– Это нам Дог расскажет. Ну, кто тебе его дал?

– Отвечай, – сказала Вел.

– Это… это… – начал заикаться я.

– Продолжай, – приказал Кинжал.

– Это… это…

Вел подошла поближе.

– Это ведь он, верно? – спросила она. – Этот ваш жилец. Человек, которого твоя мать пустила в дом. Это он! Отвечай! Это он!

Все смотрели на меня: Ллойд, Кинжал, Вел. Ждали моего ответа.

– Да, – произнес я громко и четко. – Это он.

– Так я и знала, – в голосе Вел звучало торжество. – Знала с самого начала. Совратитель малолетних.

– Ну я с ним разберусь, – крикнул Кинжал. Он выбежал из комнаты и помчался по лестнице.

Вел бросилась за ним.

– Только без ножа, Кинжал. Только без ножа!

Я побежал за ними. Кричал, чтобы они остановились. Когда я добрался до дома, Кинжал был уже наверху и топал по ступенькам.

Вел и мама стояли в прихожей.

– Не волнуйся, – сказала Вел. – Он не взял нож.

Сверху доносились вопли.

Мама выглядела ошеломленной.

– Вел, – произнесла она тихо. – Вел?

Вел обняла ее.

– Ох ты, бедняжка. Ты не понимаешь. Я ведь тебя предупреждала. – Она провела маму в гостиную и усадила.

– Что происходит? – мама попыталась встать.

Вел усадила ее обратно.

– Кинжал разберется. Так будет лучше.

Вопли прекратились. Доносились лишь жуткие шлепки. Словно кто-то лупил по мячу. Звук отражался от стен, пробирался мне под кожу.

– Я спала, – мама смотрела на Вел. – Спала, и вдруг постучали в дверь. Я открыла, и ворвался Кинжал. Что он делает с Папой Бритвой, Вел? Что происходит?

– Преподает ему урок, – Вел погладила маму по голове. – Так нужно.

Через некоторое время Кинжал спустился. Он обливался потом, его кулаки были в крови.

– Я отделал этого типа, – сказал он, задыхаясь. – Увижу еще раз, убью. Клянусь.

Мама заплакала.

– Ну, ты идешь? – спросил Кинжал Вел.

– Сейчас приду, дорогой. Иди.

Кинжал кивнул и ушел.

Я стоял, глядя, как Вел убаюкивает маму. Комната была залита оранжевым светом уличного фонаря. У мамы в горле что-то булькало. Вел напевала колыбельную.

– Что случилось, Вел? Что случилось?

– Он приставал к нашим мальчикам, – сказала Вел тихо. – Дал Догу грязный журнал.

– Правда? – спросила мама.

– Да. Правда.

– Просто не понимаю, – сказала мама сквозь слезы. – Он всегда был такой милый, любезный.

– Так всегда бывает.

– Я не понимаю, – сказала мама.

– Расскажи ей, Дог.

– Он смотрел на детей, – сказал я. – В парке. Я видел его. Просто сидел и смотрел.

– Видишь, – сказала Вел. – Ну что я тебе говорила?

– А когда болел, рассказывал мне истории.

– Ужас, – ахнула Вел. – Просто ужас.

Мама закрыла лицо руками.

– Все прошло, прошло, – убаюкивала ее Вел. – Завтра утром Кинжал уедет. Вернется к холодным ветрам и огромным волнам. А мы останемся вдвоем. Будем помогать друг другу.

Я слышал, как Папа Бритва идет в ванную. Я представил, как он смотрит в зеркало и видит свое отражение: глаза заплыли, кожа в синяках и ссадинах, сломанный нос, из ноздрей течет кровь. Я представил, как он ощупывает языком зубы, а они шатаются в разбитых деснах. Представил, как он наклоняется к раковине, открывает кран с холодной водой, набирает воду в ладони, подносит к распухшим губам, пьет, полощет рот, выплевывает воду с кровью, розовую на белой эмали.

Я представил как, умывшись, Папа Бритва возвращается в комнату, достает из-под кровати чемодан, запихивает одежду, надевает плащ и выходит. Он постарается спуститься по лестнице как можно тише, избегая любого скрипа, чтобы ничего не выдало его присутствие.

Я представил, как он на секунду застывает перед дверью гостиной, прислушивается к плачу мамы и бормотанию Вел. Затем глубоко вздыхает и выходит из дома.

– Дог, – окликнула меня Вел.

– Что?

– Ты правильно поступил.

– Я просто сказал правду.

Обнимая Верди

Я помню день, когда впервые увидел Верди. Мы только что похоронили отца, и в тот момент, когда наша траурная машина трогала с места, я заметил его отражение в боковом зеркале. Он был в черном кожаном пиджаке, усыпанном драгоценными камнями и золотыми блестками. Светлые волосы блестели на солнце. Инстинктивно я повернулся на сиденье, чтобы разглядеть его. Когда наши глаза встретились, он улыбнулся и помахал мне рукой. Мама дотронулась до моего колена и, вздохнув, сказала, чтобы я сидел прямо и вел себя прилично. В конце концов, это траурная церемония, и совсем не время вертеться. Но образ белокурого парня преследовал меня весь день. Похороны отодвинулись на второй план, и я беспрерывно фантазировал о нем. Судя по всему, ему было уже под двадцать – немыслимый возраст, мне-то самому было всего двенадцать. Той ночью, когда родственники ушли, а мама отправилась спать, я погрузился в мечты о нем. Я воображал, как делюсь с ним всеми бедами и страхами: рассказываю, как скучаю по отцу, хотя уже начинаю его забывать, как я хотел заплакать, но не смог. А белокурый парень обнимает меня, целует и делится своими тайнами.

Прошло две недели, прежде чем я увидел его снова. Он стоял напротив школьных ворот, когда я выбежал после уроков. Когда я заметил его, мои ноги примерзли к земле. Я ощутил странную щекотку в груди и животе, словно там скреблись пауки. Мальчики протискивались мимо меня, недовольные, что я стою в проходе. После смерти отца со мной никто не заговаривал. Мне кажется, их беспокоила моя утрата, даже пугала, словно скорбь и трагедия были заразными и могли передаваться, как какой-нибудь грипп.

Блондин смотрел на меня несколько минут. Потом перешел улицу. Ужас приковал меня к асфальту. Мне хотелось и спрятаться от него, и бежать ему навстречу. Но вот он уже стоял передо мной, положил мне руки на плечи и улыбался.

– Ты ведь Клауд, да?

Я кивнул.

– Можно я провожу тебя домой, Клауд?

– Да, – едва смог произнести я.

Мои одноклассники смотрели, как мы переходим улицу. Они толкали друг друга локтями и что-то говорили, явно впечатленные моим знакомым. Пока мы шли, парень все время напевал, я узнал пару оперных мелодий. Наконец, когда мы подошли к моей улице, он пробормотал: "Дальше я идти не могу".

– Ах, – дар речи покинул меня. Но страх потерять его, желание быть с ним придали мне смелости. – Пойдем ко мне. Перекусим. Посмотришь мою комнату.

Он провел рукой по глазам, сощурился от солнца и скинул свой кожаный пиджак. Под ним была белая майка, разорванная на груди. Я увидел его загорелую кожу и темный сосок. Пауки внутри меня взбесились.

– Пожалуйста, – взмолился я. – Останься.

– Может быть, в другой раз.

– Давай встретимся завтра.

– А ты не хочешь узнать, кто я?

– Нет. Просто давай встретимся.

– Меня зовут Верди, – прошептал он. И ушел прочь.

Я не отводил от него глаз, пока он не свернул за угол. Несколько минут я еще стоял на месте, мне казалось, что сейчас он вернется за мной. Но он не вернулся. И я пошел домой, погруженный в пустоту, в которой копошились пауки.

В этот день за обедом мама снова расплакалась. Она отодвинула тарелку и закрыла лицо салфеткой. Я пытался успокоить ее, но не знал, что сказать. Это было чувство вины, а не скорбь, мне кажется. Мама с папой постоянно ссорились последние полгода до его смерти. В ту ночь, когда он погиб, был жуткий скандал. Мама проклинала его и обвиняла, отец выбежал из дома и умчался в машине; мы видели его в последний раз. Через несколько часов, когда он откуда-то возвращался, он увидел перебегавшего дорогу ребенка и врезался в столб. По иронии судьбы, это был вовсе не ребенок. Механическая кукла, которую запустили на дорогу какие-то хулиганы.

Я помог маме подняться наверх, уложил ее в постель. Она приняла успокоительное, попросила меня вымыть посуду и приготовить ей что-нибудь горячее выпить. Потом, когда мы лежали рядом, потягивая какао, она взяла мои руки и принялась целовать каждый палец.

– Ты ведь любишь меня, Клауд?

– Конечно.

– А почему же он не любил меня? Почему твой отец не любил меня? Я ведь любила его, ты знаешь. Всегда любила его. Неважно, что я говорила или делала, но я ведь всегда любила его. Так почему же он не мог любить меня? Разве я не заслуживаю любви? Почему он предал меня? Он встречался с другой женщиной, Клауд. О, я знаю, что не должна говорить о нем плохо теперь, когда его больше нет, и ты меня наверное совсем возненавидишь. Но ты должен это знать. Иначе ты не поймешь, из-за чего мы все время ссорились и почему я так с ним говорила. Да, он отрицал это. Но я знала! Женщины всегда чувствуют такие вещи.

Каждый вечер с того дня, когда умер мой отец, я проходил через один и тот же ритуал. Мама обвиняла отца в том, что он не любил ее, изменял ей, все от нее скрывал. Я, в свою очередь, пытался убедить ее, что она для него была самым главным в жизни. Потом она просила принести фотоальбом, и положив его поверх одеяла, разрешала мне переворачивать страницы, пока она бегло комментировала это застывшее свидетельство ее любви к отцу. Иногда она показывала на фотографию и говорила: "Посмотри, посмотри на его глаза. Он любил меня тогда, видишь?" И всматривалась в снимок, словно пытаясь проникнуть в глянцевую поверхность, обнаружить что-то, что она когда-то упустила, какой-то шифр, тайное послание.

Там были фотографии моего крещения, моего первого дня рождения, дня, когда я впервые пошел в школу, на снимках я лежал в отцовских объятиях, целовал его, обнимал, он нес меня на плечах. Мама спрашивала, помню ли я это, и я всякий раз отвечал: "Да, конечно, помню". Но не помнил ничего. Ни один из этих снимков не казался мне настоящим. Ни один не напоминал мне о смутных и становившихся все неразборчивее чувствах, которые я испытывал к человеку, считавшемуся моим отцом. На всех фотографиях он выглядел по-разному. И когда я всматривался в них, поднося к самым глазам, пытаясь отыскать что-то, как моя мать выискивала шифры и секреты, я не видел ничего, кроме пустоты за отцовской улыбкой.

Ночью мне снова снился Верди. Мы сидели с ним по-турецки на обочине, и Верди показывал мне заводную куклу. У нее был огромный ключ в спине, и она была похожа на отца. Верди медленно поворачивал ключ, и на лице куклы возникала механическая улыбка. Верди объяснял, что внутри у нее нет ничего человеческого – ни чувств, ни радости – только сложная система зубцов и шестеренок, придававшая ей живой вид. Потом он поставил ее на землю, и мы с удивлением смотрели, как она ковыляет через дорогу. Моя мать сидела на обочине с противоположной стороны. Она радостно улыбнулась, увидев куклу, и поджидала ее, раскрыв объятья. Когда пластмассовые ручки коснулись ее колен, мама взвизгнула от радости и обняла ее. Одной рукой она гладила куклу по голове, другой машинально поворачивала ключ.

На следующий день, за завтраком, мне пришлось выслушивать обычные утренние обвинения: я совершенно забыл отца, я всегда ненавидел его, я радуюсь, что он умер, я – холодный, бесчувственный эгоист.

– Ты даже ни разу не заплакал, Клауд. Ни разу. Если я сейчас свалюсь замертво, ты и глазом не моргнешь. Разве не так? Мне было бы намного легче, если бы ты по-настоящему переживал. Мы бы утешали друг друга вместо того, чтобы закрываться друг от друга. Ты вынуждаешь меня стыдиться того, что я скорблю по твоему отцу. Почему ты так себя ведешь? Ты считаешь, я не имела права любить его?

Я научился не спорить с ней, игнорировать ее мир, наполненный злобой и упреками. Вместо этого я спокойно улыбался, кивал и ел завтрак. Это, разумеется, служило еще одним доказательством моей бессердечности. Она принялась тормошить меня, обвинения перешли чуть ли не в побои, и я, испугавшись, схватил учебники и выбежал из дома.

В этот день в школе, впервые со дня смерти отца, одноклассники начали говорить со мной, их интерес к Верди возобладал над смущением. Где я с ним познакомился? Почему он хочет со мной дружить? Собираюсь ли я выкрасить волосы и сделать такую же прическу? Куда я с ним хожу? Можно ли им тоже с ним познакомиться?

Я сказал им, что знаю Верди сто лет, хожу с ним во всякие злачные и опасные места, где собираются панки, что меня приняли в свою компанию его друзья, что я делал вещи, которые мои одноклассники и представить себе не могут: напивался с Верди, принимал наркотики, участвовал в бешеных оргиях. Верди был моим лучшим другом, единственным человеком, которому я доверял. А я, в свою очередь, был единственным из всех его многочисленных друзей, кому он доверял, с кем делился всеми секретами.

Благодаря Верди я приобрел славу и популярность, о которых раньше не смел и мечтать. Теперь из-за моего знакомства с ним, все мальчики захотели со мной дружить. Это был для них единственный способ хоть как-то прикоснуться к нему.

В четыре часа после уроков он уже ждал меня. Я подбежал к нему, схватил за руку.

– Хочу, чтобы ты пошел со мной в одно место, – сказал он.

– Куда?

– Это особенное место. Место, которое много для меня значит. Место, которое много значило для человека, которого я когда-то знал. Пойдешь со мной?

– Да, конечно.

Мы шли, он напевал мелодии из опер, положил мне руку на плечо. Я чувствовал его запах: кожа и сладкий лимонный одеколон. Он шел медленно, его ботинки с пряжками звякали при каждом шаге, словно шпоры ковбоя. Он казался таким чистым, блестящим, как только что ограненный бриллиант. Его джинсы, почти белые, были порваны на коленях и бедрах. Тело в прорехах казалось твердым и упругим.

Я слепо следовал за ним, наслаждаясь счастьем быть рядом. Мы спустились по каменным ступеням и теперь шли по берегу канала. Потом Верди остановился у большого серого камня, сел на него. Он снял кожаный пиджак, бросил его на траву и предложил мне сесть.

– Здесь хорошо. Хорошее место, чтобы посидеть и поразмышлять. – Он улыбнулся. – Тебе нравится здесь, Клауд?

– Да.

– Ну вот и хорошо.

Я положил голову ему на колени. Он продолжал напевать и гладить меня по голове. От прикосновения его пальцев внутри у меня проснулись пауки.

– Что это за мелодия?

– Это опера, – ответил он. – Видишь, я люблю оперу. Это единственное, что я могу слушать. Единственное, что имеет значение. Так у меня и появилось это прозвище. Один человек сказал, что меня надо называть Верди, потому что я все время напеваю арии. Так что теперь это мое имя. Только представь себе: мне пришлось ждать восемнадцать лет, чтобы узнать свое настоящее имя!

– У меня тоже вместо имени прозвище, – сказал я. – Мне его придумал отец. Он всегда говорил, что я витаю в облаках, и придумал мне такое имя – Клауд, облако.

– Он многое понимал, твой отец. – Верди взял в руки мою голову и посмотрел мне в глаза. – Каким он был? Расскажи мне о нем.

– О ком?

– О твоем отце.

– Он умер.

– Все равно расскажи мне о нем, Клауд. То что он умер, не означает, что о нем нечего сказать. Он был веселым? Что он делал дома? Расскажи мне, Клауд. Ты ведь его сын. Ты должен многое знать. Ты любил его?

Эти вопросы меня смутили. Я отстранился от Верди и встал. Он нахмурился. Я попытался придумать, что сказать, что-то, что понравится ему, привлечет его ко мне. Он смотрел на меня отчаянным, умоляющим взглядом, так что я сказал то, что он хотел услышать.

– Да, – сказал я. – Я любил его. Любил больше всего на свете. Он для меня был всем. Иногда мне снится, что он жив. Но я просыпаюсь, понимаю, что он умер, и плачу. Я скучаю без него все больше и больше. Он очень много для меня делал. Рассказывал всякие истории. Да. Я хорошо помню. Он рассказывал мне истории перед сном. – Я раньше не думал об этом, но теперь, повинуясь моей импровизации, воспоминание вернулось, живое и сильное, и я застыл на месте, удивленный, что забыл что-то, когда-то так много для меня значившее. – Да, – я снова сел у ног Верди, обнял их, уткнулся подбородком в его колени. – Он рассказывал мне столько замечательных историй. Теперь мне никто ничего не рассказывает. – И тут я заплакал. Все горе, которое я похоронил вместе с отцом, воскресло во мне, нестерпимое отчаяние, заставившее меня онеметь.

Верди встал рядом на колени, обнял меня. Я чувствовал его горячее дыхание на шее. Пока он обнимал меня, наши губы встретились, и он поцеловал меня. Это был мягкий, успокаивающий поцелуй, усмиривший пауков.

Потом он расправил майку и вытер мои слезы. Когда он притянул меня к себе, я прикоснулся руками к его обнаженному животу. Мне показалось, что кровь вытекает из моих ладоней и просачивается в его тело.

– Клауд, – прошептал он. – Можешь сделать для меня одну вещь, даже если она покажется странной? Ты можешь сделать для меня что-то, не спрашивая, зачем мне это нужно?

– Конечно, – подтвердил я. – Все, что угодно.

– Мне нужна фотография твоего отца. Самая последняя, какую сможешь найти. Можешь достать для меня?

– Да.

Верди встал, сказал, что ему нужно идти, но мы встретимся на следующий день. Я спросил – где, он ответил: – Здесь. В секретном месте.

После того, как он ушел, я еще посидел один, смотрел, как солнце сверкает на глади канала, слушал плеск воды. Я был наполнен радостью, которую никогда прежде не испытывал, теплым блаженным удовольствием.

Вечером, когда мама уже лежала в постели, потягивая какао, я достал фотоальбом, не дожидаясь, когда она попросит, и положил ей на колени. Сразу же я залез в самый конец, где были последние фотографии. Она удивленно наблюдала, как я их поочередно рассматриваю.

– Клауд, – вздохнула она, – ты ведь по нему скучаешь.

Я нашел только один снимок, на котором мы с отцом были вместе. Важно, чтобы у Верди был и мой образ тоже. Я вытащил его из альбома.

– Можно я возьму? Оставлю себе?

– О, конечно же, – она обняла меня, поцеловала. – Конечно, Клауд. Видишь, как сильно он тебя любил! Видишь, как он смотрит на тебя и улыбается.

– Да, – подтвердил я, – вижу.

На следующий день, как мы и договаривались, я пришел в секретное место у канала. Верди уже ждал меня. Он предложил мне сесть рядом. Он обнял меня за плечи, поцеловал в макушку и спросил: – Ну что, принес?

– Да, – я протянул ему фотографию. – Это снимали на пасху. Примерно за месяц до его смерти. Это я, я тогда еще не постригся. Узнаешь меня?

Верди кивнул. Он молча смотрел на снимок, его руки дрожали. Я спросил его, что случилось. Он помотал головой и сжал меня крепче, стиснул до боли, так что в легких не осталось воздуха. Казалось, он хочет втиснуть меня в свое тело, сделать меня его частью.

– Верди! – захрипел я. – Отпусти!

Он плакал – безнадежные, отчаянные всхлипы сотрясали его тело. Потом с воплем, столь громким, что птицы взлетели с деревьев, он рухнул на траву. Снимок смялся в его ладони.

– Верди, – взмолился я. – Не плачь, Верди.

Постепенно ему удалось унять слезы, но это происходило очень медленно, и когда он пришел в себя, солнце уже садилось, и по небу тянулись красные полосы. Он вытер испачканные травой губы и улыбнулся.

– Я теперь такой популярный, – похвастался я. – Все мои одноклассники теперь хотят со мной дружить. Это из-за тебя, Верди. Из-за тебя.

Он поцеловал меня в щеку, разгладил фотографию на груди, положил в карман пиджака и встал. Взглянул на меня и погладил по голове.

– Завтра встретимся? – спросил я.

– Скорей всего, нет.

– О, нет, Верди. – Я вскочил и вцепился в него. – Верди, не уходи!

Он отстранил меня, посмотрел мне в глаза.

– То, что ты не сможешь меня видеть, не означает, что меня нет рядом, Клауд. Ты теперь популярный человек. Тебя все любят. Это редкий дар. А сейчас мне пора идти. Не ходи за мной. И спасибо за фотографию.

Я смотрел, как он уходит. Он даже не обернулся. Я просидел один у канала еще больше часа.

Дома я сразу же побежал в свою комнату, упал на кровать. Вскоре пришла мама. Она села на краешек постели, погладила меня по спине.

– Не горюй, – сказала она. – Человек не может исчезнуть совсем. Он по-прежнему с нами. Тебе повезло, что ты знал его. Только не забудь то, чему он тебя учил, и он навсегда останется с тобой. Ничего не проходит бесследно.

Я никогда не слышал, чтобы она говорила так радостно и уверенно. Я сел, взглянул на нее. У нее было решительное выражение лица.

– Давай, – продолжала она, – пришло время разобрать его одежду. Помоги мне. Пора это сделать.

Мы пошли в ее комнату, открыли папин шкаф. Один за другим она перекладывала его костюмы и пиджаки на кровать. Осторожно мы обшаривали карманы – автобусные билеты, надкусанные конфеты, клочья пуха.

Отдельно она откладывала вещи на выброс, отдельно те, что когда-нибудь могут пригодиться мне.

В шкафу остался только один пиджак. Я достал его, расправил на коленях. В нагрудном кармашке я обнаружил фотографию. Взглянул на нее, и сердце мое замерло.

– Что там? – спросила мама, запихивая ненужные вещи в старый чемодан.

– Ничего, – я быстро засунул фотографию в карман. – Совсем ничего.

Мама подошла и поцеловала меня.

– Я люблю тебя, Клауд. Правда.

– Да, – произнес я. – Я тоже тебя люблю.

Ночью в постели я смотрел на фотографию Верди, которую обнаружил в отцовском кармане. Я изучал каждую деталь снимка – Верди сидит на камне в секретном месте, пиджак наброшен на плечи, светлые волосы сверкают на солнце. Но что-то в нем было необычное. Что-то, что я не сразу уловил. Только потом я понял: он был счастлив. Его улыбка казалась такой счастливой, что у меня снова зашевелились пауки в желудке. Я никогда не видел его счастливым. Эта улыбка изменила его лицо: сделала его молодым, ярким, настоящим. Внизу фотографии виднелась тень: мой отец, стоявший спиной к солнцу, делал снимок. Я долго вглядывался в эту тень.