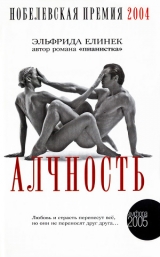

Текст книги "Алчность"

Автор книги: Эльфрида Елинек

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)

В связи с этим инцидентом впоследствии было опрошено более двух тысяч человек. Но что взять с этих людей? Они лгут, как только открывают рот. Это всегда одно и то же – то, что они читали и видели по телевизору, и это они путают с тем, что случилось с ними и что, собственно, должно быть напечатано в газете, тогда это будет гораздо интереснее. Собственно, было только вопросом времени, когда схватят убийцу. Должно быть, он не местный. Но чужих здесь почти не бывает, есть лишь немногие туристы, и они сразу бросаются в глаза своей подчёркнуто спортивной или национально – охотничьей одеждой, в которой они мечтают о высших слоях, к которым не принадлежат и которым принадлежат охотничьи угодья, нет, и их принадлежности тоже не здешние. Нежные, чуткие руки мороза распугивают чужих зимой, а летом косой дождь, который скашивает всё, даже голую землю. А кто останется и после этого, тех мы сами прогоним. Эта девушка, Габи, может, хотела увидеть большой мир и не догадывалась, что даже этот маленький для неё на размер великоват. Глаза всверливаются в глаза, и говорят, и выпытывают что-то. Называются имена, вызываются люди. Жандармы только выполняют свой долг, то и дело повторяют они, останавливаясь перед высотой человека, который перед ними прикидывается кротовой насыпью и стелется половиком; не так уж много из всего этого выходит. Каждый говорит свою правду, кто больше, кто меньше, все эти правды так трудно выжать, наверное потому, что они не взаправдашние. Людей зовут, и они взволнованно сбегаются. Потом их снова отсылают. Все они знали Габи, мать и её друг знали её особенно, их и допрашивают особо. Они говорят, никто не знал Габи так хорошо, как мы: наверняка не было никакого другого мужчины. Оба снова сидят в кухне-гостиной. Они больше не могут целовать край чашки с недопитым какао, которую оставила Габи, когда её видели в последний раз. Это какао она сделала себе в тот вечер, перед тем как уйти. Она её не допила. Чашку помыли. Где она после этого? Не чашка: Габи! Она после этого вообще не должна была уходить, ведь мы ей всегда говорили: или оставайся дома, или бери с собой друга. Либо то, либо другое. Друг вообще не знал, что она собиралась ещё раз выйти, как он показывает, хотя тут нет никаких оснований для показухи. Она бы никогда не стала ничего пред принимать без меня, говорит её друг. Странно. Друг поначалу, естественно, был главным подозреваемым, но он не вызывал никаких подозрений. Он совершенно спокоен. Он и в школе всегда был совершенно спокоен, кроме тех случаев, когда его вызывали. Он испытывал не больше трудностей в выражении, чем обычно. Если бы что было, по нему было бы видно или слышно. Но нет, ничего. Перед чем-то большим – таким, как смерть, – он автоматически сделался бы маленьким, бледнел бы, запинался, а то и потел или заикался бы. Но его лицо всем казалось правдивым, как всегда. Но кто знает, кто он такой, нет, не друг, кто из нас знает, кто он есть. Мы все – то есть все, кроме меня, – знаем, как приготовить фазана под шубой, но мы не знаем, кто мы есть. Итак, я одна из немногих, кто этого действительно не хочет знать. Это причина, почему мы всегда ищем разнообразия, ну, я-то его не ищу. Авось мы найдём себя где-то в другом месте. Но для этого мы должны всегда куда-то поехать. Про Габи ведь мы тоже всё знали, кроме одной решающей детали, думает шеф криминальной полиции округа перед сном, то есть перед временной смертью. Только так он может войти в положение жертвы – проваливаясь в сон, и на следующий день надеется нащупать след в своём мозгу, на который он до сих пор не вышел. Но опять ничего. Он уже приблизился вплотную, очень близко, он уже чувствует это, но опять: ничего. Мне очень жаль. Я бы вам сказала, если бы могла. Но я не могу проникнуть в это измерение. Коробка, полная пакетиков сахара из разных кофеен по всей окрестности, собранных ради удовольствия, такого же маленького, как эти кусочки сахара, эти маленькие сувениры, которые не в обиде, они даже рады, что их не растворили и они смогут познакомиться ещё с парой-тройкой людей, которым их подадут к столу, в том случае, если первый владелец не очень замусолил упаковки с разными знаками зодиака. Но Габи всегда бывала в этих кафушках одна или со своим другом. С ней никогда не было никакого постороннего мужчины. По крайней мере, на наших глазах и насколько мы помним. Друг признаёт в своих показаниях, что в последнее время её любовная страсть стала меньше, чем обычно, он говорит об этом, преодолевая стыд. Это говорит о чём-то, но, может, лишь о том, что она плохо себя чувствовала или уставала на работе. Она написала письмо, одной подруге: мол, мать и друг давят на меня, продыху не дают, контролируют каждый шаг, чего-то от меня хотят, выклянчивают, понятия не имею чего, вроде бы хватит с них и того, что я есть, но на самом деле это я ими как хочу, так и ворочу, я знаю это по тому, что они клянчат у меня. В компьютеры вводят все эти имена, цифры и данные, которые, в свою очередь, наводят на других людей и машины. А те дают автомобильные номера и просят узнать владельцев, этих гордых и надутых, то есть тех, кого надули. Глупость полная. Нельзя знать о человеке всё, а обо всех людях нельзя знать вообще ничего. Что это значит? Как изловчиться всё это выразить, я уже говорила, ведь я далеко не из ловких; может, мне одеваться получше, чтобы на мне всё ловко сидело, тогда я пойму жизнь, но истрачу целое состояние, и в будущем меня вообще не пропустят к жизни и мне придётся пропустить вперёд всех остальных. Но сейчас так и так уже поздновато для жизни, а? И хоть бы чему – нибудь я научилась! Просыпаясь, мать сразу вспоминает, что дочери нет в живых и она, мать, теперь может немедленно ехать к своему другу в Германию, в Баварию, но в первый момент она не испытывает от этого никакого кайфа, во второй момент кайф снова возвращается. Да, оба возвращаются, наверно, из приятно проведённого вместе отпуска, господин Кайф и госпожа Удача. Ведь мать в любом случае скоро уехала бы, почему бы родителям не побыть однажды перелётными птицами? Им тоже иногда хочется улёта. У матери есть собственный друг и собственная квартира для Габи, за которую уже внесён первый взнос, этого должно было хватить, уж вдвоём бы они, как было твёрдо решено, позаботились о девочке, любовно заключив её в объятия, а Габи всегда бы нашла способ относиться к ним с отвращением и за это требовать бережного обращения. У других людей тожетакой тяжёлый характер, что близкие легче переносят их квартиры без них; удивительно, что большинство из них всё ещё целы и невредимы, как бы судьба их ни била и ни вырывала у них из рук их слабое оружие ещё до того, как они успели прочитать инструкцию по его применению. Так. Многие в больнице. Господин Вестенталер вторично размозжил себе коленную чашку, всё ту же. Все остальные уже умерли, я так решила, чтобы сэкономить себе много лишней работы, и хорошая домохозяйка смерть их уже прибрала. Мне уже не придётся их описывать. Большое спасибо. Другие ещё лежат под спудом и ждут, что кто-то их выпростает и подставит кому-нибудь, кто, может, будет рад этому. Такого не бывает, чтобы кто-то накрепко сплёлся с другим, как дуб с омелой. Тем не менее нельзя пренебрегать собой, иначе даже в туманной дали не появится тот долгожданный партнёр, приветливый и милый. Нельзя пренебрегать и им, но и собой тоже. Когда же, наконец, наступит покой? Людям надо было подсуетиться раньше, тогда бы у них было время найти себе кого получше, чем тот, кто у них есть. Какая тоска. Как люди страдают! Ах, тот, кто нас любит и знает, от нас далеко. Быльём поросло. Водой унесло. Стоит кому-то уйти, начинаешь по нём тосковать. Или нет, как знать. На теле девушки не обнаружено следов насилия, по крайней мере видимых. Кто – то подошёл к ней слишком близко, но действовал совсем не жестоко, на удивление судебной медицине. Что ещё удивительнее: судя по всему, нет никаких признаков полового акта перед наступлением смерти, никаких следов попытки насильственно проникнуть в неё или эякулировать в неё или на неё. Вода смыла все следы. Зачем кто-то спустил Габи брюки до колен, а её пуловер и рубашку задрал выше груди? Да, бюстгальтер тоже расстёгнут. К чему все эти кропотливые усилия, ради какой такой нужды? А потом уже не понадобилось снова приводить женщину в порядок и одевать её – зачем, ведь её больше никто не увидит, разве что её врач или кто-то в этом роде. Ничего не стоило снова обрядить покойницу, которую мы здесь видим. Всего два жеста – опустить задранное, поднять стянутое, – но некоторым даже они не по плечу с тех пор, как женщины одевают себя сами и сами способны раздеться. Было ли взведённое оружие мужчины нацелено на это тело, которое явилось в качестве просителя или даже в качестве равнодушного, которое сказало «нет», а если я говорю «нет», то это значит «нет»? Знаете ли, можно потерять самообладание и по отношению к просящему – из-за его покорности, которая при этом требует всего, причём она отбрасывает сама себя, может для того, чтобы освободить место для чего-то большего. Так ли уж необходи мо было столь немилосердно стягивать и задирать её одежду? И потом эта мягкая, но абсолютно верная смерть, каждая её хватка безошибочна – смерти, этой свободной альпинистки. Она ловка, должно быть, эта девка, иногда ей приходилось мгновенно убираться с места действия. Молодая женщина была не просто задушена или удавлена – давлением и силой стиснувших её рук – нет, её умертвили мягко, лёгким нажимом раскрытой ладони или предплечья на шею спереди, прямо на нервное сплетение, у которого там постоянное место завсегдатая; динь-динь-динь, прозвонили нервные окончания своей системе и тихо смолкли. Никаких сообщений для вас. И на дисплее ничего. Только время и дата. В 2000 году, может, хотя бы на некоторое время, и трудно будет найти людей, которых смерть уже пометила своим знаком срока платежа. Ведь ожидается компьютерный сбой, они собьются с пути и времени, которое их перехитрит. А в 2001 году может быть ещё хуже, погодите, вот увидите. Может, у самой смерти прицел собьётся, потому что ей неправильно запрограммировали дату. На молодой женщине, которая тут лежит, облепленная намокшими головными, лобковыми и подмышечными волосами (такими сырыми, как будто здесь никогда ничего не доходило до готовности), нет никаких признаков борьбы или удушения, которые в таких случаях почти всегда обнаруживаются. Лишь лёгкий кровоподтёк на голове справа позволяет предположить, что голова сперва крепко ударилась (в машине о поперечину двери?), а потом, одурманен ная, была мягко удушена таким странным и необычным образом. Это ведь могло произойти и невзначай, а? Нет, вот это нет. Несчастный случай любви, которая хотела совсем другого, чем смогла добиться? Но в любом случае девушка не утонула. Характерные для утопленников признаки – вздутые лёгкие, с красноватыми или сине-фиолетовыми пятнами на поверхности, – отсутствуют полностью. А пенообразование? Нет, ничего такого я не вижу. Пена образуется, когда человек тонет, из-за интенсивного смешивания проглоченной жидкости с пищей, желудочной слизью и воздухом. Но здесь она не образовалась. Ничего не видно. Есть ещё вопросы? Приберегите их, но я и позже не смогу на них ответить.

Назад к жандарму Курту Янишу: у него в эти дни будто отрицательная договорённость – не брать никаких денег. Всё-таки сумма любезностей, которые оказывают ему женщины, которых он заворачивает на обочину, разворачивает и снова оставляет недоеденными, во всё ускоряющемся темпе (у него едва хватает времени осведомиться, какое значение может иметь для него такое знакомство, он пялится в раскрытые права, на золотые цепочки на шее, на меховые воротники, кольца, часы, которые тянутся к нему, как наглые ползучие растения, которые знают, что их не рассечёт мачете маньяка-убийцы. Он слышит оправдания, которые всегда преподносятся в одном и том же тоне, но он не слушает эту полуправду, он, в конце концов, свою знает наизусть, зачем ему чужая, он предпочитает следить, куда якобы нечаянно как бы блуждают вроде бы потупленные взгляды женщин – от пронзительно голубых глаз жандарма вниз, прямо к его ширинке, прямиком, эти жадные, хваткие глаза женщин, и всё-таки, ну почему они так нерадиво, так неряшливо прикрыты – лишь защитным слоем туши для ресниц, которая первоначально должна была, видимо, подчеркнуть эти взгляды, придать им беззащитность в их маленьком сказочном лесу, в который человека потом так и потянет. Но придётся, видно, заплатить за вход, вместо того чтобы собрать там что-нибудь и унести домой, так что лучше мы оставим это), эти обширные знакомства суммируются, нагромождаются, как снега на альпийских вершинах, такие же холодные и такие же бессмысленные. Ну, некоторые находят удовольствие в том, чтобы, пристегнувшись к моей легковой машине, пуститься во все тяжкие, вперёд и вниз, ниже, ещё ниже, вот и вся прибыль. Но жандарм хочет всю прибыль себе одному. Ему приходится спускаться с горы из-за спортсменов. Или подниматься в гору, смотря по виду спорта. Но наверх мы можем подняться и на лифте или на подъёмнике. Разговоры идут, слухи ползут, женщинам, кажется, нравится облик жандарма, но они, кажется, инстинктивно чуют его нарастающее отчаяние, в данный момент его многовато для милой договорённости о свидании, к сожалению, знаете ли, сейчас это для меня сложно, я уже пережила кое-что, это было нелегко, и, если я и сделаю ещё одну попытку, на сей раз это не должно быть сопряжено с такими трудностями. У меня есть своя позиция. Я ведь тоже хочу иногда просто спокойно валяться перед телевизором, смеяться или плакать, с телевизором не бывает одиноко. Эти женщины уже явно догадываются, что им придётся что-то вкладывать в мужчину, а раньше они догадывались лишь неявно и изредка, и они отшатываются, эти женщины сельской дороги, одни добродушно, другие бездушно, третьи задушенно. А ведь они должны рискнуть всем своим состоянием, чтобы спасти жандарма. Это недоброе начало, потому что оно вовсе не начинается. Я в который раз вам говорю, этот мужчина – мрачная фигура, об этом мне уже не раз сигнализировала его униформа. Не хочет ли он завести со мной шашни, спрашивают себя женщины, которых он обстреливает своими синеокими взорами из-под ресниц и из-под густых русых волос, взорами, которые должны заявить сами на себя, но могут только выписать квитанцию на штраф, взорами, после которых уже можно смело запускать руку ей за пазуху и заглянуть в вырез блузки ли, кофточки, мягкого джемпера. Сколько деревишек и дровишек у неё перед домишком и сколько камешков рассыпано на подъездной дорожке? Куда девалась прежняя уверенность в оценке? Раньше жандарм не знал промаха. Господин Яниш, послушайте меня, over and out? Теперь спешите, куйте железо, пока горячо, эта известная вам дама – не для известных часов, а на всякий случай, какой только может быть, и лучше подступиться к ней в качестве просящего, ей бы это понравилось, это бы ей показало, что он уценён и она наконец может его себе позволить. С честолюбивыми такое случается. Они часто кажутся нам такими маленькими по сравнению с их запросами и целями, которые они нам преподносят, загримировав их под важные дела, чтобы мы отнеслись к ним подобающе. Но постепенно и они падают в цене, эти чужие дела. Женщина, которая любит музыку, знает её и сама исполняет, на поводке, всегда у ноги, вот чего хотелось бы жандарму, тогда бы ему не пришлось о ней заботиться, и, если музыка однажды замешкается в каком-нибудь углу (разве начало этой сонаты исполняется не быстрее, а этот финал не медленнее, чтобы можно было различить каждый звук по отдельности?), её тут же грубо дёргают за ошейник. Я пока не могу этого как следует понять, но эта женщина, может быть, именно сейчас, в неподходящий момент, обнаруживает нечто вроде достоинства, так она, по крайней мере, это называет, и это открытие приносит ей огромную радость, как всё новенькое. Но долго это не продлится. Сидеть! Место! Пусть себе играет свою музыку, и там, где ей было сказано кем надо; и она всегда послушно возвращается назад, когда CD– плеер снова ставят на начало, она доходит только до неё, музыка до женщины, которая одну только музыку и понимает. Почему же жандарм не возвращается? Почему он даже не побеспокоится, что она, всегда униженная им, на сей раз вдруг не открывает дверь? В отличие от него, музыка хочет, в конце концов, только себя, поэтому нам так легко вообразить себе, что она написана исключительно для каждого из нас, что одни только мы можем её правильно понять. Музыка тут ни при чём, она нетребовательна, она хочет лишь снова и снова повторяться в наших концертных залах, чтобы звучать всегда так, как на CD у нас дома, хотя многие люди клянутся, что на этот раз она звучала совсем не так, как в прошлый. Чтобы действительно каждый, даже лишённый слуха, человек запомнил её и, чтобы запомнить её ещё лучше, купил и CD в качестве образца для действительности. Вечный круговорот и в большом, и в малом, вечное возвращение. Жандарм больше не хочет возвращаться к себе, он лучше задержится, и можно сказать: он не знает себя, иначе бы захотел, может быть, познакомиться с собой. Вот новый молодой коллега, с которым он действительно хотел бы познакомиться поближе, которому он недавно, как бы невзначай, подул в затылок, его дыхание, он чуть было на мгновение не приник щекой к мягкому месту над его ключицей, но не посмел. Тогда он лишь ткнул молодого коллегу кулаком в бок и затеял с ним шуточный поединок, смеясь при этом, и потом ещё полдня не вешал голову. Казалось бы, чего жандарму ещё: у него есть домик, семья, внук, мимо него проносятся матттины, любую из которых он может остановить в любой момент одним движением руки. Но ему подавай непременно ещё один дом, и ещё один – зачем, ведь не может же он жить сразу в нескольких, эта перелётная птица. Срывать с чужих женщин прозрачную плёшу, пока ещё с души не воротит, вытряхивать содержимое упаковки, и вся работа, чтобы самому потом упаковаться – и влезть в чужую упаковку, ещё полную крошек от чужого тела. Он хочет заполучить состояние женщин, этот мужчина, для этого у него есть все способности, которые, однако, начали его понемногу покидать. Мужчины своё не упустят. Но женщины, похоже, недавно, как уже было сказано, что-то заподозрили, не то, что замышляет этот мужчина, до этого им никогда не дойти; но чего бы там ни было, с непоследовательностью, которую молва приписывает этому полу, любой ценой они больше от жандарма не хотят. Они не знают, что ничего не хотят от него потому, что ничего не хотят давать ему за это. Боже милостивый, эта шлюха, которая берёт всех подряд, ещё церковь не открылась, а она уж смотрит, кому бы службу сослужить, но давать за это хочет как можно меньше! Лучше бы Господа Бога подвесили за ноги, не столько для того, чтобы ускорить его смерть, сколько для того, чтобы поскорее утолить любовную тоску людей, в атомный век, когда в любой момент всё можно превратить в руины, хотя война в принципе миновала. Если бы люди увидели нечто столь ужасное, как распятый вверх ногами, они бы заметили, как хорошо идут дела у них самих, и больше бы вообще не имели никаких потребностей, думаю я. К Умирающему Стоя, верному преданному своему Отцу они уже явно привыкли, верующие этой церкви, которые с незапамятных времён получают неприкрытую подмену и только того и ждут, чтобы наконец самим ворваться сюда подменными всадниками Апокалипсиса и обанкротить весь мир, который никогда их ничем не одаривал. Целые империи пернатых роются в пыли или в листве живой изгороди, вянущей от экономических передач на бизнес-канале, и даже Господу Богу нашему пришлось лечь в гроб и грызть там траву, так и не найдя в ней ни зёрнышка, подобно беспризорной домашней птице, – ведь правда же, это очень человеческая религия, крестьянство, да? Он ведь умер ни за что ни про что, Бог-то. Эта религия, она вся про нас, вам не кажется? Колокольчики звонят, и женщины поглядывают по-особенному, когда священник хорош собой, да, даже благонравнейшие. Всё идёт прахом. Око за око. С любым ужасом, какой только можно представить, люди уже свыклись. Только любви они единственно по-прежнему хотят, ещё раз пережить её, на сей раз без ошибок, с правильным партнёром. Они хотят видеть возлюбленного в радости, иначе им не в кайф.

Но этот жандарм сегодня совсем не кажется мне радостным. Никто не получит его в мужья, потому что он уже женат и спрашивает свою жену чуть ли не каждый третий день, как у неё дела. Потом он снова уходит, с одного места на другое, где он останавливает свою машину, как будто может остановить сам себя. Как нарочно, именно в любви он видит утоление своей финансовой тоски, в заботливой руке, которая вручит ему сокровища и ценные бумаги, сберкнижку на предъявителя и золотые часы, в мягком теле, которое даст ему прекрасную, праздную и праздничную оболочку с суперпобелкой, чтобы он, жандарм, наконец имел приют. Что вы на это скажете? Такие нежности вам наскучили? Что уж тогда обо мне говорить?

Больше не гаснут огни, свет в окне Габи остался единственным, надеюсь я, но ведь никогда не знаешь, что взбредёт в иную бедовую и бредовую. никем не ценимую голову Здесь много женщин пропало, в разные времена, с большим промежутком, нет, на сей счёт я сейчас ничего не скажу. Шины с рыком вцепляются в землю, не хотят отпускать, но потом спешат дальше – к счастью, это ещё зимние шины, иначе можно было забуксовать в этой застывшей жиже, которую они разбрызгивают, в двух глубоких колеях. Воздух восстаёт против транспортных средств, которые ищут неезженные объезды, для чего им приходится взбираться в гору, по лесной дороге, где ещё лежит снег, на тайные пути, которых чужие не знают. Он радостно с ними заигрывает, встречный воздух с редкими машинами, гладит их блестящие яркие тела, одно из которых принадлежит жандарму, его лицо совсем не имеет выражения, но кому это во вред, ведь никто его не видит. К нему так и тянется в ожидании (он ей заранее позвонил) женщина в своём доме, долго ей не протянуть, она протянет ноги, но не раньше положенного времени. Это было бы, может, самым надёжным решением – как для женщины, так и для дома. Но не раньше положенного времени. Только что закончилась его смена, теперь мы едем прямо к ней. Может ли быть так, что вчера она не открыла, хотя наверняка была дома? Нет. Этого не может быть. Что она в задумчивости ужинала одна, накладывая на хлеб нарезку из её любимой музыки, при свечах, что так романтично, но лишь для двоих, когда дополнительные хлопоты лишь в радость. Правда, любое пламя – потенциальная причина пожара, будем честными, и надо его избегать, особенно после Рождества, когда ёлка ещё не убрана. Жандарм в любом случае будет пытаться, походив туда-сюда и осмотревшись, проникнуть в этот дом, которым он сегодня хотел бы с ходу овладеть. Всё это, на его взгляд, слишком затянулось. У него чешутся руки побить эту женщину, если она не хочет добровольно отдать свой дом, он сжимает кулаки на руле, только бы не чувствовать снова стальную твёрдость её сосков, царапающую ему пальцы, такие маленькие шишечки, которые на всю её жизнь так и остались закрытыми для ребёнка, лишь бы потом даром упасть в руки какому-нибудь пирату, – даже я сейчас почти чувствую их бессодержательную заострённость между пальцами, я их хорошо запечатала и подвесила, два этих старых мешка, эти телесного цвета сумки с молочно-голубыми прожилками, уж постарались производ ители на их шелковом конвейере, сумки, пропитанные тем, что уже никогда не будет служить пропитанием. Они могут служить только удовольствию, но, уж пожалуйста, только не удовольствию жандарма, на что оно ему, да и не удовольствие это вовсе, пусть поищут себе более приятного знакомства, ему не жалко, лишь бы им было хорошо. Но дом для него! Хотела бы я утверждать такое от себя. Они бы так и прыгнули от радости в руки жандарма, оба эти мопсика, ибо тот, кому не раз приходилось сознаваться в том, чего он не делал, чтобы помалкивать о том, что он сделал, – такой человек точно знает, как поворачивать выключатель женщины, зажав его между большим и указательным пальцами; вы видите, это легко – быть творцом, когда соответствующая тварь уже под рукой, но пока не знает об этом. Пустыня живёт, и, чтобы жить, она должна всю эту энергию, эту прыгучесть уже заранее содержать в себе. Разве не так? Эта пустыня хочет, чтобы её, будьте любезны, достойно встречали, это самое меньшее, иначе можно прождать напрасно. Вы не поверите, но, чтобы расцвести, нужна лишь ловкость рук и склонность одного толкового мастерового, который знает, как это делается, и, может быть, даст уговорить себя мольбами и поцелуями ещё разок, ну, только разик, ну пожалуйста, приступить к ней вплотную, пусть даже наступив ей на ноги всем весом. Мы бы этого даже не почувствовали. Пожалуйста, приходите, господа., пощипать мои соски! И пониже мы ещё тоже доберёмся, успеем, мои дорогие фаланги, небольшой марш – бросок, разговора не стоит, к руну, к этой валяной шерсти внизу живота, натуральному волокну, которое плавится от жара, если кто-то из-за него разгорячится. Ну, весь дом мы поджигать не станем ради того, чтобы разогреть женщину и направить внутрь неё турбулентные движения члена, пока все береговые склоны не оползут и не скроются в воде. А дом должен остаться, напротив, твердыней. Против мы не будем, если хотим своего счастья.

Чего ты хочешь? В дверях появляется женщина, словно целой лейб-гвардией окружённая. Для чего? Эта надёжная охрана, как обычно, разбежится ровно через десять секунд. После этого она начнёт дрожать, сама не зная почему. Это начало. Мужчина протискивается мимо неё, будто в снег отступает, давая дорогу машине, он даже не задевает её, но потом придётся-таки её больно задеть, потому что от него ожидается, что он будет грубым. По-другому бы он и не смог. Он ненавидит её. Он вёл бы себя тихо, но грубость прорывается сама и проламывается через хлипкую изгородь к корму для дичи, в то время как более кроткие косули всё ещё смиренно предъявляют входные билеты, после чего дисциплинированно выстраиваются в очередь. Ты ведь уже слышал про Габи. Вот её сумка. Она позавчера, ну, ты помнишь, забыла её здесь. Такие дела. Отдай её мне, я передам коллегам. Я не знаю, куда потом девалась Габи. А ты знаешь? Но куда-то она потом отправилась. И почему ты только не ушла из дому. Успокойся. Сейчас я говорю. Я же тебе сказал, в следующий раз уйди куда-нибудь, когда я приду, почему ты меня не слушаешь. А наоборот, только и слушаешь меня под дверью. Поцелуй меня, ну поцелуй меня. Я всегда хочу быть среди первых, самой первой. Это, может быть, моя ошибка. Если бы был жив мой отец, разве бы я так жила? У меня был бы родной человек, который понимал бы и защищал меня. Он погиб на войне. Того, кого я никогда не знала, мне не хватает больше, чем любого из тех, кого я знаю. Больше всего мне не хватает того, кого вообще нет. Ещё нет. Но надежду терять нельзя. Говорит женщина, у которой тепло, уютно и чисто. Но её никто не слушает. Жандарм рассеянно и неловко рвёт её вырез, который она приберегла нарочно для него, она думает, что это нечто, специально для него, что он непременно захочет изучить. Но он не читает ни по её глазам, ни по её телу, поскольку он заранее знает эту книгу, любую книгу знает наизусть. Он жадно заглатывает женщину, у кухонного стола, где всё приготовлено. Тарелки она должна быстренько снова убрать в сервант, сльхша при этом, как трещит её юбка; она убирает всё как попало, ей не до порядка, последние чашечки – с оливками, мини-кукурузками, другими оливками и консервированными кусочками тыквы – она уже вообще ставит не глядя и слышит звон фарфора, но это лишь добродушное столкновение двух кораблей, которые встретились ночью на шкафу вместо моря, а не дребезг разбитой посуды. Даст Бог, всё это не слетит на пол и не наделает свинства, успевает подумать она, когда он уже задрал ей юбку, стянул трусы ниже колен и повернул её, всё как обычно, чтобы ему и на сей раз не пришлось смотреть в её непривлекательное лицо с написанным на нём вопросом, который она не отваживается задать, – так, а теперь он прижал её тело, быстро промесил его, высвободил из бюстгальтера её довески и сдавил их, как лепёшки, потому что нагрузил на них весь вес женщины и расплющил их – форма, которая первоначально не была для них предусмотрена, – швырнул их на столешницу, не посыпанную мукой, а следом её голову, схватив за загривок, как плётку, помогая за волосы другой рукой, вниз, вниз тебя, дрянь такая, в то время как она ему пытается скороговоркой огласить чудесную программу на выходные, заранее заготовленную для него, лихорадочно, как будто можно уложить в пять минут все выходные и тут же оставить их позади и ещё успеть наклеить на них отличительные значки для видеомагнитофона. Так. Вот она затихла, женщина, и её волосы упали на столешницу, о которую она поначалу пыталась ещё опереться руками, чтобы немного смягчить давление собственного веса о твёрдый стол. Пусть себе пытается, ради бога, долго-то ей не продержаться, ведь ей приходится нести на себе дополнительно и его вес, так, и теперь ноги пошире, и внутренние мускулы расслабить, иначе получишь по заднице. Я вижу, эта задача пока что даётся ей с трудом, тем более в такой неудобной позе. При том что она всё спланировала точно, хоть и совсем по-другому. Ведущую роль должен был при этом сыграть горный отель в Земмеринге. Но человек предполагает, а Бог располагает. Отменяется. Слишком дорого. Лучше одолжи мне эти деньги. Я не могу поехать. Что я скалу жене. Да раскроешься ты, наконец, или нет, я что тебе, обязан прорываться, ты же сама хотела, чего же ты ждёшь, мне ты совсем не нужна. Я так и так стою на грани финансового краха. И что ты против этого предпримешь. Женщина чувствует затылком, как он толчками выдыхает воздух и крепко сжимает ей оба сухожилия, которыми её голова крепится к телу. Пожалуйста. Пожалуйста, не надо. О. Хорошо, если честно. Однако то, чего хочешь, надо, по меньшей мере, знать заранее. Разве ты этого не хочешь? Да хочу. Но почему я должна всегда сносить такое? Ты растрепал мне волосы, и это сразу после парикмахерской! Ты разорвал мне юбку! Почему жандарму совсем не жалко женщину? Почему она любит и жертвует и не питает никаких подозрений? Почему эта женщина так податлива и ей так тяжело быть одной? Зачем он ей обещал выходные в Земмеринге, если он даже не собирался туда ехать? А почему она сама не догадалась, что он не сможет туда поехать? Почему её не отпускает страх? Почему мы никогда не выезжаем за границу, где бы мы чувствовали себя как новенькие? Разве что потому, что мы и здесь достаточно нравимся друг другу? Для чего мы любим и приносим себя в жертву? Почему мы не меняем нашу жизнь, хотя должны признаться, что обмануты и использованы? Почему этот мужчина всегда так быстро прячет свой член, едва обтерев его обрывком бумажного кухонного полотенца (взгляните на матовое стекло, да, я имею в виду эту бумагу, с особо впитывающими ячейками, ваши уши просто ничто по сравнению с её способностями, и ваш разум тоже, её можно даже смочить водой и после этого положить полкило овощей, она не порвётся и не растянется, эта бумага!)? Почему он всегда так коротко похлопывает её по голове после того, как кончит, как будто с удовольствием наподдал бы ей вместо этого? Когда приходит отрезвление? После возвращения, которое не потребуется, потому что ведь женщина уже дома? Почему у неё нет ни одной его фотографии? Почему он ей никогда ничего не подарил, ни разу никакого цветка или хотя бы кусок пирога из кондитерской? Почему она всегда должна обтираться сама, а он ей никогда не помогает? Куда подевались бумажные носовые платки? Опять это кухонное полотенце, и хоть его полотно замечательно впитывает, это верно, но оно жестковато. И этот небрежный щипок, с ногтями на правом соске – это что, обязательно? Ведь это же дикая боль, они потом краснеют и опухают, а он в следующий раз опять делает это, на том же самом месте, здравствуйте вам. Да, непременно присутствует ласковый щипок, только без ласки. Мы это понимаем, это было, может, последнее лёгкое прикосновение кисти, которое художник оказывает своему законченному произведению, перед тем как его у него опять никто не купит. Когда продолжатся тяжёлые будни женщины? Завтра? Послезавтра? На следующей неделе? Музыка ещё лучится в её кассете, но не может разогнать темноту. Сейчас она снова рассыплет свои сокровища перед двумя людьми, которые так и не нашли друг друга. Ей не терпится вырваться за пределы CD-плеера и затопить дом – как разъярённый поток людей, выражающих протест правительству и сдерживаемых несколькими проволочными сетками, мешающими разметать всё, что не соответствует их воле. Долой нацистов. Член жандарма снуёт туда-сюда, этот птенчик, который хорошо освоился в своей клетке размером в аккурат с него, но не больше, и даже удивительно, как он ещё может в ней двигаться. Он хочет не только кормиться, он оставляет кое-что после себя, свою кучку, свою оплошность, уж таковы они, птенцы. В принципе они такие же, как мы. Так же мало чего могут контролировать, и всё же наш глаз благосклонно взирает на них, когда они скачут в своё гнёздышко и обратно. Свой помёт они здесь оставляют, но сами не остаются никогда. И: нет, они не раскошелятся. Они собирают в свой кошель – семечки, орешки, зёрнышки. Птичка по зёрнышку клюёт. Если есть корм, значит, будут и птицы. Не было бы корма, они бы и не слетелись. Природа не знает к нам жалости, даже в мелочах. На нет и суда нет. И не будь причин существования, не было бы и нас. Мы, правда, честно стремимся проскользнуть между пальцев судьбы, но этот жандарм – как раз тот, кто хватает, за загривок, за шкирку, за жопу, который больше не упустит ни нас, ни из нас ничего. И от этой колбасной нарезки, которую он заглатывает стоя, прямо у буфетного стола, где тарелки теснятся горой, заклинившись, как айсберги, он ничего не оставит. Неважно, где стоят тарелки. Где они, там и я. С них не убудет. Нет проблем. Какие тут проблемы. Только Бог, ужаснувшись тому, что ему приходится видеть, определил, в какой кормушке он – в форме облаток – будет раздаваться в качестве яства. И не выйдет прихватить его с собой домой и сунуть разогреть в духовку. Адвокат вчера составил соглашение. Пожалуйста, садитесь и вы, садитесь и больше не слушайте меня. Сделайте это просто. А я зато сделаю это коротко. Но не сейчас. Пожалуйста, подождите.