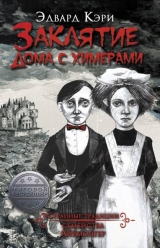

Текст книги "Заклятие дома с химерами"

Автор книги: Эдвард Кэри

Жанр:

Ужасы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

4 Запечатанный коробок «шведских» спичек

Здесь продолжается повествование Люси Пеннант

Вонь. Вонь такая, что пригибает тебя к земле своей тяжестью, такая тесная, словно ты в бочке с селедкой на самом дне; вонь такая густая, что, кажется, ее можно потрогать и даже подержать на ладонях, сложив их «лодочкой»; вонь, исподволь обволакивающая тебя; вонь, разящая пóтом; вонь, поднимающаяся из чьей-то утробы и срыгивающаяся тебе прямо в лицо, – все это место было во власти вони. У нас в Филчинге отличить не местного, какого-нибудь чужака или иностранца, было раз плюнуть: они вечно шмыгали носом, чихали и кашляли, едва учуяв нашу вонь, которую, кстати, я, будучи уроженкой этих мест, и вовсе не замечала, а этих, сопливых, считала неженками и тюфяками. Но теперь я и сама оказалась в местах, где стала морщить нос и чихать – да так, что сопровождающая меня дама как кипятком обдала меня взглядом, каким, небось, и я грешила, пялясь на чужаков в Филчинге.

– Ну и ядреный же у вас тут штын! Как вы с ним живете? – в конце концов не выдержала я.

– Ну и ядреный же у вас тут штын! Как вы с ним живете? – в конце концов не выдержала я.

– Не разговаривать, идти быстро. – Она пропустила вопрос мимо ушей.

Я проследовала за ней вдоль железнодорожного полотна к выходу, надо понимать, со станции, которая казалась просто черной дырой, пока не появился некто размахивающий фонарем. В неверном свете мне удалось выхватить из темноты шестерых осликов, уже в пене, понукаемых человеком в ливрее живее тянуть лямки ворота невидимой лебедки. Отсюда мы поднялись в просторное гулкое помещение вроде церкви, с чего я и заключила, что мы, небось, в недрах самого особняка. Из полумрака со всех сторон доносились голоса, лязганье и клацанье, а еще здесь все носили белое, вернее, нечто приближенное к белому, а еще то тут то там кверху взлетали клубы пара. Теперь стало ясно, что это, конечно же, кухня и сейчас в ней полным ходом идет подготовка к вечерней трапезе. Не замедляя шага, меня направили вовне – признаться, я все еще не отошла от моего внезапного путешествия с его заключительным душераздирающим паровозным гудком; моя ошалевшая голова еще как-то отмечала происходящее, пусть и с натугой, а вот тело, не успевая за головой, продолжало дергаться, как в поезде. В таком разобранном состоянии я и следовала тенью за смутной фигурой моего поводыря, сквозь клубы пара, вверх по каким-то ступенькам… Внезапно туман рассеялся и я оказалась в уютном вроде как кабинете со столом и креслом в цветочных разводах. В кресле восседала такая вся из себя вполне сносная леди. Она улыбнулась мне и сказала:

– Я миссис Пиггот, домоправительница.

Миссис Пиггот смотрелась очень пристойно: открытый лоб, ухоженные волосы, скрепленные на затылке в тугую гульку… И лишь открыв рот, она открыла и страшную тайну: зубы у нее были сточены до основания.

– Известно ли тебе, где ты находишься, дитя мое? – спросила она.

– Тот, который за мной заезжал, говорил что-то про Форличингем-парк.

– Так-то оно так, дитя, только здесь мы называем это место Домом-на-Свалке. Другого такого и даже любого другого нет на многие мили окрест, поэтому запомни: если как-нибудь выберешься за ворота, ты заблудишься, и вернуть тебя назад будет дьявольски сложно. Вокруг, моя дорогая, сущая свалка, свалка всевозможнейших отбросов, а карт, на которых она обозначена, представь себе, нет. Так что мы тут не только отгорожены от остального мира, но, можно сказать, и официально опечатаны.

– А сесть-то можно? А то у меня с дороги ноги какие-то шаткие, да и вонь снаружи, и все такое.

– Бедная милочка, два пальца в рот – и тебе сразу полегчает. И вообще, чем скорее из тебя выйдет вся нездешняя дурь, тем тебе же лучше. Ибо теперь, жалкая сиротка, ты не просто сиротка, а юная леди, одна из нас. Кстати, стань ровно – ишь чего удумала, сесть!

– А это… окно-то у вас здесь есть? Я бы на улицу выглянула.

– Все окна у нас наверху. Внизу у нас только свечи и фонари, зато гореть они должны и днем, и ночью. Ничего, скоро привыкнешь.

Она нежно коснулась ладонью моей щеки. Пахнýло лавандой. Тут в комнату едва ли не строем вошла прислуга – все женского пола и в черной форме без прикрас.

– Благодарю вас, Айрмонгеры, – кивнула им домоправительница.

– Это вам спасибо, миссис Пиггот, – разом отозвались те.

– В этом доме, – заметила миссис Пиггот, обращаясь ко мне с улыбкой на устах и толикой печали в очах, – к тебе тоже будут обращаться так – Айрмонгер, но ты ничего такого не думай, это просто обычай; я, как ты понимаешь, обычаев не придумываю, я их только озвучиваю. Так вот, отныне тебя будут звать Айрмонгер, как и всех остальных, за исключением лично меня, мистера Старриджа, дворецкого, и мистера Бриггса, его помощника, а также миссис Смит (она у нас, естественно, главная по замкáм), равно как и мистера и миссис Грум, но они, конечно, не грумы, как ты могла подумать, а повара. Имена у нас имеются исключительно ввиду нашего важного положения, чтобы там, наверху, в случае чего легче было нас вызвать, остальным же достаточно знать, что они – Айрмонгеры. Так что отныне, Айрмонгер, твое…

– Меня зовут Люси Пеннант, – ответила я.

– Да нет же, экая ты шустрая, милочка! Я знаю, как это больно – потерять имя, но все мы здесь одна семья, и, заметь, сострадание нам не чуждо. Поначалу тебе будет как-то не по себе, но очень скоро это пройдет, дорогая Айрмонгер.

– Люси Пеннант, – напомнила я.

– Нет! – уже с большей твердостью в голосе, но все так же с улыбкой возразила она. – Чтоб я от тебя больше этого имени не слышала! Мы будем называть тебя Айрмонгер, потому что ты Айрмонгер и есть. Ты же не хочешь меня огорчать, не так ли? Я, видишь ли, личность такая, что если меня огорчить… В общем, во мне кроется непримиримый дух, необузданный нрав и тот еще характер! Ты ведь не хочешь пробудить во мне эту мою вторую натуру, не так ли?

– Нет, но… – открыла я рот.

– «Нет, миссис Пиггот», – поправила она.

– Нет, миссис Пиггот, – повторила я.

– Вот и прекрасно. Что будет входить в твои обязанности, тебе еще объяснят. Но для начала хотелось бы уяснить, какой из тебя Айрмонгер. Что ты можешь нам предложить? Не стесняйся, меня не удивить ничем. Есть, к примеру, такие Айрмонгеры, которые постоянно требуют внимания, прибегая к любым, самым дурацким ухищрениям. Есть такие, которые не хотят ходить, а есть такие, которые ходят, но не видят; есть те, кто ходит и видит, но не слышит; есть, однако, и такие, кто говорит, то есть говорит с призраками; кто-то предсказывает какие-то вещи, кто-то лазит по печным трубам; кто-то ухитряется спать без просыпу, а кто-то не смыкает глаз. Есть Айрмонгеры-коротышки, а есть Айрмонгеры-верзилы. Айрмонгеры – они всякие бывают. И все они здесь. Теперь ты тоже с нами и должна быть этому рада. Очень, очень скоро мы узнаем, что ты за птица, а ты лучше узнаешь нас. Ну, а пока ты, скажем так, у самого дна. Запомни: я стою гораздо выше тебя, а значит, я не просто Айрмонгер, а кто? Я – Клаар Пиггот. Самая что ни на есть породистая Айрмонгерша в каком-то там колене, и мало того – я вместилище той негасимо горючей жидкости, что зовется spiritus iremongerus. Мое имя – Клаар. Запомни это и тут же забудь, потому что ты должна называть меня миссис Пиггот.

Она приложила сухонький палец к моим губам.

– Ну, а теперь – давай, выворачивай карманы. В карманах твоих должно быть пусто. В спасительную гавань, коей является наш Дом, нельзя входить с набитыми карманами.

Не успела я опомниться, как меня в едином порыве облепил рой служанок; запустив цепкие лапки внутрь, они опустошили мои карманы в один миг. Я только руку успела поднять в свою защиту, но даже оттолкнуть никого не смогла – все было уже кончено.

– И это все? – строго спросила эта Пиггот.

Все женщины разом кивнули. Все погрустнели.

– Носовой платочек, огрызок карандаша, гребень – что-то не густо.

– Мне не дали собрать вещи, – вцепилась я в то немногое, что удалось ухватить еще дома и сохранить в приютские дни. – Домой меня не отпустили, а вещи, сказали, тю-тю – сожгли.

– Значит, эти заберу я, – заявляет Пиггот.

– Да! Но они мои! – отвечаю.

– За ними присмотрят, милочка.

– Это же разбой!

– Угомонись наконец, неугомонная! Сейчас тебе сделают укольчик и…

– Мне – что?

– При-вив-ку, дитя. Здесь всем без исключения делают прививку от разных коварных недугов – пришел и твой черед. Тут, знаешь ли, на Свалке, можно мно-о-ого чего подхватить, но лучше не стоит. Айрмонгер, будьте любезны!

С этими словами она, эта Пиггот, кивнула служанке, которая уже держала наготове зловещего вида металлическую трубку с острым концом, и служанка выступила вперед.

– Закатай-ка рукав, – предложила мне миссис Пиггот.

– Зачем это?

– Для твоего же блага, – пояснила она. – Так легче сделать прививку. Так все делают.

– А это что? – успела я ткнуть пальцем в железную штуковину. – Что вы собираетесь этой штукой делать?

– А это, дитя мое, – молвила она, – есть самое-пресамое последнее слово в медицинском деле, плод научного подвижничества лучших умов нашего Дома, донельзя современный латунный масляный шприц нажимного действия с кожаной прокладкой. Там, – она возвела очи кверху, – у них, конечно, другой – оловянный, с ручкой из древесины фруктового дерева. Итак, этому шприцу доверено впрыснуть в твою руку телохранительное средство.

– Мне даже вид этой штуки не нравится!

– Он никому особо не нравится, – признала она, – но куда меньше тебе понравился бы твой собственный вид с опухшими конечностями, покрытыми волдырями, из которых сочится сукровица. Ну же!

– Нет, все равно не хочется.

– Держите ее, – не повышая голоса, сказала миссис Пиггот, и две Айрмонгерши тут же ухватили меня за руки.

– А ну, пустите меня! Уж лучше я заболею, но – сама! Понимаете?! Вам-то какое дело?! Я, между прочим, знаете, какая выносливая? Я пережила отца и мать, меня не берет никакая зара… – Закончить я не успела. Миссис Пиггот метнулась ко мне с этой своей медной страхомудрией, поплотнее прижала ее к моей коже, и меня пронзила острая боль.

– Ай!

– Чего было причитать, – пожала плечами миссис Пиггот, передавая медную трубку обратно.

– Но ведь больно же!

– Все уже позади, – обрадовала она меня, промокая капельку крови на моей руке каким-то тряпичным квачом.

– Мне это аж никак не понравилось!

– Это уже не имеет значения, – сказала она, вытирая квач обо что-то там на своем столе.

– Вы ж меня не на шутку пырнули этой своей штукой.

– Гм, а теперь твой Предмет!

– Чего-чего?

– Твой Предмет, несведущая новообращенная Айрмонгер. Он уже подобран – и вот он, здесь. Можешь взять его в руки.

Она взяла со стола посудину, своей причудливой формой напоминающую почку, и протянула мне. В ней лежал один-единственный коробок спичек, каких видела я за свою жизнь, поди, не один десяток. Однако от виденных мною прежде он отличался тем, что выдвижной ящичек был заклеен полоской бумаги таким образом, что выдвинуть его, не повредив полоску, было невозможно. На бумажке красовалась жирная надпись: «ОПЕЧАТАНО ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА». На самом коробке наблюдалась размазанная клякса красновато-бурого цвета, а один уголок, как я успела заметить, был поврежден. Собственно, на месте уголка виднелась дырочка, причем он не был откушен или как-то еще случайно поврежден, скорее, дырку умышленно проделали чем-то тонким вроде острия ножниц, да так хитро, что, как ни щурься, внутрь не заглянешь. Я потрясла коробок – внутри затарахтели спички, но ни одна в дыру не проскочила. Внезапно я почувствовала полную опустошенность. Ноги сами собой стали подкашиваться, и я почувствовала, что вот-вот упаду в обморок.

– Что-то мне нехорошо.

– Обычное дело.

– Что-то меня подташнивает.

5 Гребневидный сложной конфигурации ключ

Письменное свидетельство Солли Смит, замочницы Дома-на-Свалке, Форличингем-парк, Лондон, обнаруженное после ее смерти в подвальном хранилище в запертом на ключ ящике в несгораемом шкафу с навесным замком

Отчет от себя

Я Солли, замочница.

Замкнута. Скрытна. Никому ничего не говорю. Все в себе. Зачем слова? Слова – лишнее. Много слов. Много лишнего. Лишнего не болтаю. Чужие тайны Солли держит в тайне. Солли замкнулась много лет назад. С тех пор себя не выдала ни разу. Однажды лишь открылась. Было хорошо. Звали Вильям Хоббин. Вскоре ушел. Навсегда. Сухотка. Холера. Склеп. Засов. Замок.

Замкнута. Скрытна. Никому ничего не говорю. Все в себе. Зачем слова? Слова – лишнее. Много слов. Много лишнего. Лишнего не болтаю. Чужие тайны Солли держит в тайне. Солли замкнулась много лет назад. С тех пор себя не выдала ни разу. Однажды лишь открылась. Было хорошо. Звали Вильям Хоббин. Вскоре ушел. Навсегда. Сухотка. Холера. Склеп. Засов. Замок.

Я делала замки с отцом. Отец делал замки. Замки он делал, и тут отрава, в крови свинец. Увезли. От меня. Упрятали. С тех пор молчу. Рот на замке. Ни слова. И тут Пиггот. Приходит, дает ключи. Во мне что-то щелкнуло, повернулось, и я пришла. В движение. Она словно смазала маслом заржавевший замок, и он заработал вновь. Она глядит мне в лицо, будто говоря: «Медная табличка с гербом, она должна блестеть». И, значит, дает мне ключи. Теперь я не скрываюсь. И от меня ничего не скрыть.

Там, наверху. Боль. Больница. Предметы. Взаперти. Они… живые? Они двигались. Их что, живьем заперли? Предметы – они же дышат. Им не по себе. Им некому сказать. А мне – есть кому. Мастер Муркус затребовал себе пять новых стальных замков. Никому не говорите, сказал. Зачем так много? Зачем вообще? Ключи, сказал, отдать ему. Запасные тоже. А мне что? К запасным замкам у меня должны быть запасные ключи. Когда он ушел в свою школу, я не выдержала и заглянула. Там что-то есть. Там было такое, что мне совсем не по нраву. Я услыхала это в комнате у Муркуса. Я услыхала, как оно шевелилось. Никому не слова. Но кто-то же должен знать, я вынести тайну не в силах. Поэтому я приняла негласное решение открыться бумаге, а саму эту бумагу сокрыть за семью замками. Спрятать у Пиггот в сейфе, том самом надежном, который твердо стоит. Который «ЧЕТВУД'З, БОЛТОН, ПОД ЗАЩИТОЙ ДВУХ ПАТЕНТОВ». Ему я и доверю свою тайну. Болтон. Это вам не болтун. Он на болтах и со всеми замками. Он надежен как сейф. Он сейф и есть. Он глядит на меня. Выжидающе. Он все понимает.

Запереть и забыть.

Всегда ваша.

Солли.

6 Ключ к фортепиано и «стиралка» для мела

Здесь продолжается повествование Клода Айрмонгера

Немая

Кузен Муркус тут же ухватил меня за ухо.

– Я ничего не делал! – взвился я. – Отпусти меня, слышь, Муркус!

– Я ничего не делал! – взвился я. – Отпусти меня, слышь, Муркус!

– Для тебя я «мистер Муркус», запомни, короед.

– У тебя нет никакого права! – простонал я.

– Сейчас я тебе покажу права – ну-ка, пасть свою злоречивую закрой!

– У меня нет никакой ручки, – предчувствуя недоброе, пискнул я.

– А никто и не говорит, что есть. Ну-ка, стань прямо. Еще слово – и единственное, что останется в память о тебе, это бирочка на большом пальце! – сказал он и тут же заехал мне кулаком в живот. – Прямо, я сказал! – повторил он. И, не успел я разогнуться, как он добавил с носка. – Ты что же это, уже и стоять прямо не можешь? Не ожидал я от тебя, Клод, такого слюнтяйства.

Он снова наподдал мне ногой.

– За что? – выдохнул я.

– «За что, за что» – за то, что ты Клод, тебе мало? Одного этого более чем достаточно!

Это он произнес, уже склонившись надо мной, поскольку я валялся, скрючившись, у него в ногах. Внезапно его рука скользнула в карман моей жилетки и тут же вынырнула с чем-то.

– Джеймс Генри Хейворд…

– Нет, Муркус, не надо!

– Вставай-вставай, – ухмыльнулся он. – Сейчас в догонялки поиграем, щенок.

Ухватив Джеймса Генри за цепочку, он почти отобрал его у меня.

– Муркус, отдай! Ты же сам знаешь, что откровенно попираешь законы Дома!

– Ты мне еще тут о законах поговори. Законы здесь диктую я! А посему подымайся на задние лапки и бегом, ать-два! Рядом!

Он потянул за цепочку, и я потрусил рядом, стараясь не отставать, чтобы нечаянно не навредить бедняге Джеймсу Генри.

– Давай-давай, двортерьер шелудивый, чап-чап-чап!

Муркус наддал ходу, и теперь я бежал за ним чуть ли не вприпрыжку, семеня, чтобы не отстать. Он поволок меня вниз по лестнице, а затем в префекторскую – так называлась у нас комната, где обычно обретались назначенные префектами вьюноши постарше. Сейчас здесь околачивались Станли и Дювит, оба с одинаково зализанными волосами, оба с глиняной курительной трубкой и стаканчиком шерри. Всем своим видом они изображали картину взрослости и благополучия.

– Поглядите-ка, что я нашел! – позволил себе отвлечь их Муркус. С этими словами он внезапно отпустил цепочку, на которой держался Джеймс Генри, – даже не отпустил, а брезгливо бросил, словно только сейчас обнаружил, что у него в руках нечто отталкивающее. Я поспешно подхватил Джеймса Генри и бережно спрятал обратно в карман.

– О боже, Муркус, – безучастно вздохнул Станли. – Вечно ты тащишь сюда всякую дрянь.

Напускная усталость и скука казались непреходящим его состоянием.

– Сейчас начнет водить носом, потом скулить, чего вынюхал, а нам – выслушивай все эти сопли-вопли, – вторя ему, вздохнул Дювит, одновременно хватая меня за ухо. – Признайся честно, Клод, ты попал по-крупному. Почему б тебе не сделать доброе дело и не потеряться на Свалке – этим ты окажешь всем большую услугу; что тебе стоит пойти и утопиться, и как можно скорее, а лучше прямо сейчас, а? Объясни мне на прощанье лишь одно: вот какой от тебя толк?

– Ну, говоря о сегодняшнем дне, – рассудил Муркус, – у меня для него есть одна непыльная работенка: завтра, как-никак, общий смотр…

– Завтра… смотр, – протянул Станли. – А когда объявили?

– Да только что. Коротышка сам и объявил.

Муркус имел в виду дядю Тимфи.

– Само собой, смотр можно считать разновидностью досмотра. Из-за этой – что б ей свалочно было! – Розамутьевой ручки. В любом случае к смотру нужно быть готовым – отсюда и работенка для мальца: пока то да се, он будет наводить глянец на наши предметики. Ну, как ты?

– Только не это, Муркус, только не это!

– «Мистер Муркус…»

– Пожалуйста, мистер Муркус! А хотите – я лучше буду вам ботинки чистить?

– Меня не волнует, что тебе лучше, а что – хуже! Меня волнует одно: чтобы ты прекратил вякать и начинал работу. А больше ничего мы слышать не желаем.

Вот так мне и подсунули чужие Предметы для наведения глянца по случаю грядущего смотра. Вообще-то, прикасаться к чужому предмету рождения само по себе считалось делом неблаговидным – уж очень это личная вещь, чего ж лезть-то, нехорошо как-то… А тут меня усадили за стол, сунули политуру-полироль и заставили драить принадлежавший Дювиту деревянный упор для двери (чтобы, значит, та не хлопала), который скрипучим голосом представился мне: «Мюриель Бинтон»; складной карманный метр, он же Джулюус Джон Миддлтон (это у Станли); и напоследок – Муркусову медаль с маркировкой «За отвагу» на желто-красной ленточке, которая (в отличие от дверного упора и карманного метра и несмотря на весь свой блеск и лоск) представлялась мне какой-то забитой, замкнутой и бесхарактерной вещью. Ее немота меня не просто настораживала, а даже пугала. От близости вещи, которая не издает ни звука, меня не покидало чувство, будто меня заставили касаться безжизненного тела. А продержали меня там до самого подхода поезда. Его неистовый гудок, как обычно, поверг всех и каждого в состояние крайнего замешательства.

– Как мы считаем, – поинтересовался Муркус, – может, отпустим мальца на сегодня?

Дювит соизволил изъять у меня свой дверной упор и задумчиво погрузил его во внутренний карман пиджака, где тот обычно и коротал свои дни. В свою очередь, Станли цапнул свой метр и клацнул им пару раз, проверяя на «зиг» туда и «заг» обратно.

– Благодарю тебя, Клод, хорошая работа, – кивнул он, возвращаясь к прерванному занятию: в руках у него, видите ли, была книга.

– Ладно уж, закругляйся, – разрешил Муркус, – пока я не передумал. Стой, а где твое «спасибо»?

– Спасибо, – промямлил я.

– «Спасибо вам, мистер Муркус», – подсказал он.

– Да брось ты уже, Муркус, не утруждай себя, – махнул рукой Станли, – в конце концов, благословение от нас за свой труд он уже получил. Так что пусть уж Клодохлик проваливает. Хочется, знаешь ли, тишины и покоя.

– Да, чуть не забыл, – хлопнул себя по лбу Муркус, – пока ты не успел унести отсюда ноги: карлик наказал мне лично передать тебе… – Тут он нехорошо осклабился. – Так, сущая безделица, даже вспоминать неловко… Так вот, завтра у тебя Сидение.

– Как Сидение, ты уверен?!

– Как было объявлено, – пожал плечами он, – веник ты драный.

– Признайся, ты говоришь это лишь для того, чтобы больнее меня задеть?

– Да выметайся уже отсюда!

– Беги, Клод, беги, – вздохнул Станли, – и помни о Пайналиппи.

– Нет! – вскрикнул я, отчасти из-за предстоящего Сидения, отчасти из-за пинка – так Муркус выпроваживал меня из комнаты.

– Когда-нибудь я совершу убийство, Клод, имя жертвы ты знаешь, так вот, я буду совершать его с бо-о-ольшим наслаждением! – услышал я вослед.

О-о-о… противоположном

Я вылетел из комнаты во всю прыть, на какую был способен, едва вписавшись в поворот, свернул за угол и только здесь остановился отдышаться, отплеваться и отереть руки от этой страшной молчаливой медали. Руки я вытер прямо об обои, но этого мне показалось мало и я добежал до раковины, вылил в нее кувшин воды, а потом стал попеременно скрести, стирать и смывать с рук все, что на них налипло, пока они не заныли. Несмотря на все мои стирания, грустные мысли никуда не смылись. Хуже того, зуд в руках теперь и вовсе не позволял отогнать мысли о Сидении. То бишь о Сидении с кузиной нашей Пайналиппи.

Кузина Пайналиппи ростом выдалась заметно выше меня, а над верхней губой у нее темнела растительность, что тоже было заметно. Из кармана у кузины время от времени доносился голос: «Глория Эмма Аттинг», но саму Глорию я ни разу в глаза не видел и кто это, что это представить себе не мог. Кузина Пайналиппи была горазда топать ногами и щипаться. Водилось за ней такое, с позволения сказать, своеобразное развлечение: незаметно подкрасться к кому-либо из младших Айрмонгеров, внезапно распахнуть пиджачок, ухватить за грудки и ущипнуть как раз там, где выпирает сосок, да еще с вывертом, что причиняло жертве ни с чем не сравнимое страдание. Такую вот затейницу мне и присудили для пожизненного заключения брака, который должен был вступить в силу в самый черный из дней моего рождения, когда мне надлежало сменить короткие штанишки на полноправные серые брюки. Вот с этой-то Пайналиппи мне и предстояло провести долгий день взаперти, что и называлось страшным словом Сидение. Таков уж был непреложный закон Дома: за несколько месяцев до неизбежного обручения мальчик из нашего рода был обречен на посиделки с суженой. Этот день обреченные должны были провести вместе и взаперти: только он и она. В нашем случае – я с моим Джеймсом Генри и она, Пайналиппи, со своей Глорией Эммой.

Какая она из себя, эта Глория, я, повторюсь, понятия не имел, а все потому, что у нас, Айрмонгеров, мальчики и девочки жили и воспитывались раздельно. Даже трапезничали мы в разных местах. Единственным местом, где до поры до времени мы могли повстречаться, была Свалка. Какие у кого Предметы, мы, конечно, не знали, но попытки это выяснить не прекращались – в конце концов, знать, какой у кого Предмет, означало знать самого человека. Иногда, между прочим, даже гадать не приходилось: бедной кузине Фой с рождения досталась десятифунтовая свинцовая гиря по имени Сал, с которой особо не набегаешься. Она особо и не бегала, да и вообще, куда спешить с таким лишним весом? А вот с болезной кузиной Тиби вышел казус: кузену Борнобби удалось стащить ее чехольчик для грелки (Эми Эйкен) и навлечь на ее и без того больную голову стыд и позор. Вследствие оного казуса бедная Тиби оказалась в положении. В положении, которому не позавидуешь: будто Борнобби похитил всю ее одежду и она тем самым лишилась последнего покрова приватности. Ему-то всыпали, и всыпали так, что мало не показалось, но вот кузен Пул, с ножным насосом по имени Марк Сидли, тот самый Пул, что обязан был жениться на Тиби, для себя как-то решил, что поскольку Тиби таким образом опорочена, то ждать от брака с ней больше ничего не приходится, а раз так – то и его жизнь отныне разбита.

В день Сидения проходили еще и смотрины: предполагалось, что затворники должны показать противной стороне свой предмет рождения. Но мне от самой мысли о близком знакомстве с Глорией Аттинг уже становилось муторно. Я должен был опереться на чье-то дружеское плечо, и лучшего, чем плечо Туммиса, я не знал. Но когда я отыскал его, то оказалось, что в дружеском утешении он нуждается не меньше моего. Найденный у себя в комнате, Туммис выказывал явные следы расстройства: глаза у него были на мокром месте, на том же месте у него был и нос. Все указывало на то, что до меня здесь побывал Муркус и теперь бóльшую часть туммисовой живности можно было назвать мертвечиной. На коленях Туммис нянчил какого-то маленького тараканчика.

– Вот, – шмыгнул носом он, – Линтел[4]4

Имя Линтел созвучно с англ. lentil – чечевица.

[Закрыть]. Единственный, кого они не хватились.

Линтела, похоже, и впрямь не хватились, зато остальные отхватили с лихвой – не зря то тут то там на полу виднелись красноречивые разводы. Отчаяние Туммиса было тем более очевидным, оттого что нигде не находилась чайка, для пущей точности – черноногая моевка по имени Лейка. В лучшем случае она вовремя покинула место побоища и теперь канула в лету на бескрайних просторах Дома.

– О, моя Лейка! – простонал Туммис.

Бедный Туммис, он так пыжился стать под стать Айрмонгеровой стати… Но чем больше он пыжился, тем хуже у него выходило. Дохлая крыса для него была мертвым другом, и ничего с собой он поделать не мог.

Компании Айрмонгеров Туммис предпочитал компанию прочих тварей, и Дом он любил преимущественно ночью, когда можно было без помех наблюдать за дикой природой. Всем своим тараканам он давал имена, пестовал их, лелеял и очень гордился своей второй семьей. Как-то раз несколько то ли лет, то ли зим тому назад, собрав все свои накопления из кровных карманных денег, он даже купил страусиное яйцо – яйцо, которое лично заказал и получил по почте в специальном деревянном ящичке от некоего индивидуума откуда-то из-под Лондона, где тот, видимо, мог позволить себе содержать представителей крупногабаритной фауны. Туммис просто трясся над своим сокровищем в ожидании, когда проклюнется птенец, – и в тепле его держал и в тайне. Ничто, казалось, не предвещало беды, но в один ужасный день, воспользовавшись отлучкой хозяина, в комнату, судя по всему, ворвался Муркус и… от яйца осталась лишь вдребезги разбитая скорлупа. Эту картину вроде бы и застал некстати вернувшийся Туммис. Впрочем, некоторые из моих родственников утверждали, что Муркус никакого яйца не разбивал и что остатки скорлупы свидетельствуют как раз о благополучном выходе страусенка в большой мифологический мир нашего дома. Странный топот в ночи, что временами разносится по гулким коридорам Дома, настаивают они, есть не что иное, как поступь беглого страуса. Но лично мне как-то не верится в то, что живое существо способно в одиночку производить эти страшные звуки. Поэтому я по-прежнему грешу на Муркуса, имея все основания считать, что не только страуса, но и всю прочую чайку-лейку можно смело отнести к области его домашнего фольклора и внести в список «пропавших без вести».

Как-то раз, наблюдая за Туммисом во дворе, я заметил, как он, привстав на цыпочки, норовит привлечь пролетающих мимо чаек протяжными криками, будто он и сам чайка, а еще хлопает руками, будто хочет взлететь, или разводит их в стороны, якобы собираясь парить. А уж о том, что он вечно таскал им крошки, а то и целые булки, можно и не вспоминать. Но больше чаек и даже больше страуса Туммис любил Ормили.

Кузина Ормили была вся из себя такая маленькая, няшная и застенчивая, тихонькая и незаметная; волосы у нее были светлые, почти белые, да и брови тоже. И еще – отчего-то ей очень нравился Туммис. Надо заметить, для Айрмонгеров это было весьма странное совпадение, и что с этим делать, никто понятия не имел. Предметом рождения Ормили, как по случаю дал мне понять Туммис, была садовая лейка (Ормили сама ему призналась – а что может быть лучшим доказательством любви, чем такое признание?). Вот Туммис и назвал свою чайку Лейкой.

– Иногда мне кажется, что я в коротких штанишках так и помру, – пожаловался мне он, – и нам вовек вместе не бывать. А я как раз собирался повидать ее до вечерней молитвы. Она должна ждать меня у Большого Прапрадеда. И как мне сказать ей, что я потерял Лейку? Она подумает, что вот как я к ней отношусь…

Туммис выглядел столь безысходно жалким, что с этим нужно было срочно что-то делать.

– Туммис, – говорю, – ничего не бойся, раз договорились – ступай, а я, если хочешь, постою-погляжу, чтобы вам не помешали.

– Правда, Клод? Ты и в самом деле ради меня готов пойти так далеко?

– Повторяю, никто не потревожит вас.

– О, тогда скорее и – спасибо-спасибо-спасибо!

– …И никакому Муркусу мы не позволим больше ничего разбить!

С этими мыслями мы устремились вниз по мраморным ступеням, ведущим к Большому Прапрадеду, чтобы успеть до того, как ударит гонг. На цыпочках мы благополучно проскользнули мимо личного бабушкиного носильщика, что мирно клевал носом у своей конторки (в числе прочего ему вменялось в обязанности допускать или не допускать посетителя в бабушкино крыло). А ниже, на очередном витке лестницы, словно часовой, стоял знаменитый Большой Прапрадед – так мы называли старинные напольные часы родом из некоей мануфактуры по шлифовке ботинок в Тутинге. Большой Прапра отличался огромным циферблатом, ростом и статью, дверцей, ведущей к механической части, и вместительным укромным отделением, где от посторонних глаз вполне могли укрыться двое, чтобы посекретничать под часами. Туммис забрался внутрь, а я обосновался неподалеку с невинным видом завязывать и распускать шнурки – занятие, коему можно было предаваться бесконечно долго, не вызывая лишних подозрений. Легкий шорох на ступеньках, сдавленный шепот тайного знака – и, словно с дуновением ветерка, из-за поворота выпорхнуло легкое белое облачко, которое, завидев меня, от смущения чуть было не растаяло в воздухе.

– Все в порядке, Ормили, – сказал я, – можно идти, он уже ждет тебя, а я тут постою на часах.

Мимо меня, как бакены в тумане, проплыли пунцовые щечки – она скрылась под часами, а я остался на часах вязать шнурки, наставив ухо на лестницу. В любой момент лестница могла содрогнуться от тяжелой поступи Айрмонгеров, несущихся на вечернюю молитву. Я сидел, скрючившись в ожидании первых шагов, но пока тишину нарушало лишь приглушенное шипение газовой лампы сквозь мерный тяжелый «тик-так». Тут-то я и услышал настороженный шепот:

– Айви Орбютнот? Айви Орбютнот?

Из желания подбодрить осторожную лампу я тоже шепнул ей в ответ:

– Как скажешь, Айви Орбютнот.

– Айви Орбютнот? – донеслось опять.

– Определенно, Айви Орбютнот, – кивнул я. И тут, помимо голоса газовой лампы, я уловил еще какие-то голоса. Они доносились прямо из чрева Большого Пра. Поначалу мне слышалось какое-то журчание, в котором ничего внятного я уловить не мог. Я припомнил, что такое же журчание уже слышал когда-то в тех редких случаях, когда поблизости была Ормили, но и тогда уловить нечто большее, нежели лепет, мое ухо было не в состоянии – уж больно застенчивым было то, что подавало голос. И лишь теперь, горбатясь у часов, я начал разбирать слова. И вот что я услышал: