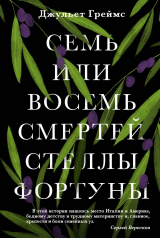

Текст книги "Семь или восемь смертей Стеллы Фортуны"

Автор книги: Джульет Греймс

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)

О прежнем она размышляла под звон колоколов в церкви Богоматери – Радости Всех Скорбящих. Значит, прошло уже четверть часа. Дело не в одном Антонио, вдруг поняла Ассунта; она сама тоже изменилась. Теперь она – мать, и ей открыто знание, доступное лишь матерям, и нет для нее ничего дороже, ничего главнее, чем слышать легкое дыхание своего ребенка. Ради этих едва уловимых звуков пойдет она против мужней воли, не вспомнит о том, что бывают в жизни женщины романтика и плотское влечение, даже элементарные потребности организма. Да, такова теперь она, Ассунта. Однако это неправильно, это грех; чтобы оставаться доброй христианкой, она должна твердить себе, буквально внушать: желания мужа прежде всего. Раньше ведь это само собой выходило; раньше, до войны, муж заслонял Ассунте все и вся.

Пробило час дня. Ассунта взглянула на Стеллу. Спит мертвым сном. Не разбудить ли ее, не накормить ли? Она пощупала лобик малышки. Горячий он – или Ассунте только так кажется? Все эта спертая сырость в закопченном, полутемном доме свекрови! Лучше Стелле как следует выспаться.

Пришел Антонио, притащил хворосту больше, чем, по представлениям Ассунты, мог нести один человек. Хворост сложил во дворе, сел к столу, съел похлебку, не похвалив ее, но и не сказав, что она плоха. И снова ушел – должно быть, в кабак.

Ассунта перемыла посуду и попыталась разбудить дочь.

– Разве ты не проголодалась, звездочка моя ясная?

Стелла долго не разжимала век, а когда разжала, взгляд у нее был непонимающий, как у всякого не вовремя разбуженного ребенка.

– Давай-ка, золотко, я тебя похлебкой накормлю, – ворковала над дочерью Ассунта.

Она завернула девочку в одеяло (платьишко из кухонных полотенец еще сушилось после стирки) и с ней на коленях села к столу. Стелла капризничала, отворачивалась. В ротик ей впихнуть удалось всего пару ложек с разваренной картошкой. Ассунта посадила девочку на горшок (результат стараний был ничтожный) и отнесла обратно в постель, гадая, горячéе или нет сделалось маленькое тельце.

Заморосил дождь. Ассунта поспешила во двор, сняла белье с веревки, развесила над очагом. Ею постепенно завладевала тревога. Она взяла четки. Стараясь не частить, с трудом сосредоточивалась на образе Пресвятой Девы и Ее бесконечном милосердии. Ассунта прочла две трети молитв, когда явилась ее сестра Розина. Далее женщины молились вместе.

– Сдается мне, она захворала, – выдала Розина, пощупав Стеллин лобик. Поспешно прочла заговор от сглаза; отщипнула сушеной мяты от пучка, что болтался у нее на шее, и потрусила мяту над племянницей. Наипервейшее средство, ежели дитя спортили.

– Что мне делать? – спросила Ассунта.

Розина внимательно оглядела девочку.

– Малышей, бедняжек, вечно лихорадит. Не одно у них, так другое. Бог даст, к утру поправится звездочка наша. Покуда дай ей gagumil и выжди часа два. Если не полегчает, стало быть, за доктором надо будет послать.

– Лучше сейчас за доктором, – возразила Ассунта.

Ближайший доктор находился в Феролето, а до темноты оставалось часа два, не больше. Ассунта могла бы сама отнести дочь. Но не навредит ли девочке декабрьская предсумеречная промозглость? А если сбегать за доктором, оставив Стеллу в постели? Одному Богу известно, во сколько обойдется визит врача на дом. У Ассунты не было ни гроша. Значит, придется ждать Антонио, просить денег у него. Что за прок в планировании, пока муж не вернулся?

– Послушай, Ассунта. Сделай сперва, как я советую, а там увидишь, надобно тебе в Феролето или нет, – урезонивала Розина.

Миниатюрная, как девочка, она встала на цыпочки, крохотной ладошкой погладила младшую сестру по округлому плечу. Ладошка была так горяча, что Ассунта ощутила тепло даже сквозь ткань платья.

– Не заходись раньше времени, не то ошибешься. Выжди – и сама увидишь. Доктор никуда не денется.

Розина ушла, но вскоре вернулась с целебными травами и заодно привела Марию. Женщины приготовили отвар из ромашки, сушеной лимонной цедры и аниса – тот самый gagumil, на который возлагались надежды выгнать из Стеллиной крови неведомую хворь. Стелла села на кровати, послушно выпила лекарство, улыбнулась. Бабушка и тетушка спели пару любимых ее песен, потискали ее ладошки, пощипали пяточки. Однако девочка еле держала головку, и Ассунта, одев дочь в чистое и сухое платьишко, вновь отправила ее под одеяло. Мария и Розина оставались у Ассунты до прихода Антонио – вязали крючком и слушали шорох дождя. Но ввалился законный муж – и теща со свояченицей поспешно откланялись.

Ассунта подала Антонио все ту же каштановую похлебку, только сдобренную морковью и луком, сама села к столу. Ели в молчании. От Антонио разило перегаром; при других обстоятельствах Ассунта страдала бы от этого – но только не теперь. Тревога за дочь снивелировала отрицательные эмоции по поводу набравшегося мужа.

Перемыв посуду, Ассунта вновь пощупала Стеллин лобик. На сей раз не было никаких сомнений – у девочки сильный жар. Что за контраст с неопределенностью двухчасовой давности! Ассунта шумно вдохнула и решилась:

– Антонио, нам срочно нужно в Феролето. Стелла больна.

Антонио приблизился к кровати, посредством собственной лапы проверил, насколько силен жар. Ассунту коробило от одного вида этих шершавых пальцев на Стеллином фарфоровом лобике. Сама Стелла даже не шелохнулась.

– Ну, лихорадит малость, – заключил Антонио. – Дело житейское. Если к завтрему не полегчает, схожу после мессы за доктором.

Ассунта крепко помнила сестрины слова: «Выжди – и сама увидишь». Она выждала. Она увидела. Сомнений не осталось: Стелле необходим доктор. Нужно бегом бежать в Феролето. Это намерение она и озвучила.

– Еще чего! – оборвал Антонио. – В этакий ливень! Да ты за окно погляди – ночь на дворе. Знаешь ведь, что в горах лихие люди озоруют.

– Отпусти меня, Антонио! Пожалуйста! – Ассунта теперь плакала навзрыд. Муж станет презирать ее за эти слезы – что за беда! – Отпусти за доктором! Я должна, я обязана! Я никого не боюсь!

– Доктор среди ночи из дому не пойдет! – рявкнул Антонио. – Думаешь, у меня денег куры не клюют, чтоб ночные визиты оплачивать всякий раз, как ей занеможется? С ума спятила, женщина?

Ассунта, как рыба, глотнула воздуха, утерлась рукавом.

– Где тебе уразуметь, когда ты ее под сердцем не носил! Я – мать, я знаю. Точно знаю! – Ассунта старалась, чтобы голос звучал потверже, чтобы не было этих истеричных ноток. – Моей дочери нужен врач.

– Ты – мать, Ассунта, это верно. А я – отец, и я тоже кое-что знаю. А именно, что наша дочь прекрасно подождет до утра.

– Но…

Кулак возник перед самым Ассунтиным носом. Нет, Антонио не ударил жену. Только припугнул, однако разговор был окончен. Антонио отвернулся, шагнул к очагу.

– Сядь, – сказал он уже мягче. – Отдохни. Маристелле к утру полегчает, вот увидишь. Если нет – я сам схожу за доктором.

Не представляя, что делать, Ассунта легла рядом с девочкой, прикрывая ее со спины, стараясь перетянуть на себя ее жар. Для верности она даже платьишко Стеллино задрала. Вот так: обнаженная детская спинка вплотную к материнскому животу. Стелла некоторое время лежала тихо, потом застонала и отодвинулась. Ассунта заплакала – почти беззвучно, сдерживая всхлипы, чтобы не потревожить дочь и не рассердить мужа. Слезы капали на матрас между ней и Стеллой; Ассунте казалось, они стучат, как дождевые капли по оконной раме, и впитываются в простыню со змеиным шипением.

Одни и те же образы мучили Ассунтин разум: опасная, кишащая бандитами дорога в Феролето, ливень, самодовольство Антонио, его напыщенное «А я – отец, и я тоже кое-что знаю». Какой он отец? Разве Антонио растил Стеллу? И откуда ему знать? Внушил себе, что он тут главный. Почему Ассунта испугалась, почему не нашла нужных слов? Лепетала, как несмышленыш, вспомнить противно. И почему не помчалась за доктором прежде, чем явился Антонио? Все, буквально все сделала неправильно! Но какие были у нее варианты? То-то, что никаких.

Ассунта помнила, как в ставни проник первый утренний луч, – ибо он был апельсинового оттенка. Значит, она не спала до зари, но заснула, едва занялась эта самая заря. Как она могла? Очень просто – сказались две бессонные, отравленные тревогой ночи подряд. Антонио разбудил жену, когда уже звонили к мессе. Первая Ассунтина мысль: проспала, сейчас десять часов, помолиться не успела. Не открывая глаз, по привычке, Ассунта вытянула руку. Пальцы наткнулись на ледяной Стеллин локоток.

Она резко села в кровати. Антонио своей лапищей стиснул ей плечо и произнес глухо, затравленно:

– Ассунта. Дочка наша… умерла.

Это была не та Стелла, что выжила семь (или восемь) раз. Это была Стелла Фортуна Первая, сестра и полная тезка нашей Стеллы. Та, которой выжить не удалось.

Есть одна теория – читателю с критическим складом ума может показаться, что она сама себе противоречит, – теория, говорю я, объясняющая, почему на Стеллу Фортуну Вторую так и сыпались несчастья. Кое-кто считает, все дело в том, что наша, выжившая, Стелла заменила собою умершую – как телесно, так и в смысле имени. Добрый католик в духов и всяких там призраков не верит и верить не должен – по крайней мере, так внушала себе Ассунта, читая дополнительную молитву.

Стелла Вторая жила как бы за сестру и принимала на себя все дурное, что причиталось Стелле Первой, – все, чего эта девочка столь счастливо избежала, вовремя покинув сей полный страданий мир. Проще помнить Стеллу Первую очаровательной малюткой, нежели воображать женщину, в которую она так и не превратилась, – реальную женщину вроде Стеллы Второй. Ибо порог зрелости женщина обычно переступает в весьма потрепанном виде. Стелла Первая могла быть бита мужем или застукана за прелюбодеянием; могла вырасти атеисткой или дурнушкой; склочной и сварливой бабой или отталкивающей лицемеркой; злюкой или тупицей; могла умереть чуть позднее, в отрочестве, к примеру. Чаша жизни, испитая до дна, всегда горька. На дне поджидают старческая немощь, обиды, разбазаренные шансы, обветшалые способности, непоправимые разочарования; наконец, одиночество. Гнусность реальности – вот что отделяет Первую Стеллу от Второй; ту, что умерла в три с половиной года, – от той, что, судя по всему, бессмертна.

Хоронили маленькую Стеллу в понедельник после обеда. На заупокойную мессу собралась вся деревня. На скамьях не осталось ни единого свободного местечка, и тем, кто припоздал, пришлось слушать стоя. Ассунту все любили, все скорбели вместе с ней – и все жалели ее молодого мужа, чудом избегшего смерти на полях сражений и встретившего дома новое горе.

Сама месса Ассунте не запомнилась. Единственное, что врезалось в память, – солнце. Падре произнес заключительное «Аминь», двери распахнулись, народ потянулся вон, заполнил церковный дворик – и в мутном декабрьском предвечерье Ассунта увидела, что солнце как раз начало погружаться в Тирренское море. Уже несколько часов над горами бушевала непогода, ветер швырялся ледяными брызгами, когда скорбящие плелись на кладбище, – но над морем, на западе, царило спокойствие, и густая морская синь была лишь слегка колеблема рябью.

Детский гробик несли Никола, брат Ассунты, Стеллин крестный, и сам священник, отец Джакомо, – хвост его сутаны волочился по грязи. Вообще-то полагалось нести шестерым, но гробик был столь мал и легок, что хватило и двоих. Его предусмотрительно обвязали веревками – вдруг Никола или отец Джакомо оступится, так чтоб крышка не отлетела, тельце не вывалилось. Ассунту вели под руки мать и сестра. Обе рыдали; Ассунта, вопреки ожиданиям, не проронила ни слезинки. Она держалась на одной силе воли. Знала: если только даст слабину – тут же и умрет.

К вершине горы маленькую Стеллу проводили сто человек. Кладбище представляло собой этакий городок, где все как положено: каменная стена, улочки, только вместо домов – склепы. Членов одной семьи хоронили вместе, даты рождения и смерти писали в столбик на общей табличке. Фортунам в Иеволи умирать не случалось, так что Стеллины останки отправились в новый, пустой склеп. Там Стелле предстояло дожидаться остальных.

Стоя перед склепом, Ассунта и Антонио принимали соболезнования. Буквально каждый обливался слезами, но целовал осиротевших родителей наскоро, давая дорогу следующему односельчанину. Нечего тянуть с церемонией. Незачем оставаться на кладбище, да и вообще на улице, когда окончательно стемнеет, – не то подцепишь заразу, от которой умерла малютка Стелла Фортуна.

За два дня до Рождества, после обеда, раздался стук в дверь. Ассунта, босиком и в платье, которое не снимала уже четверо суток, поплелась открывать. На пороге, в добротных кожаных ботинках, свежевыпачканных куриным пометом, стоял незнакомец. Впрочем, нет – где-то Ассунта его видела.

– Добрый день, синьора, – произнес мужчина.

Казалось бы, Ассунта должна узнать его по голосу. Она не узнала. Ее внимание сосредоточилось на кожаном ранце – вещи диковинной и явно дорогой.

– Здравствуйте, – отозвалась Ассунта и попыталась стряхнуть с себя ступор.

– Ваш муж так и не пришел, – говорил между тем чудной человек в кожаных ботинках. – А у меня тут неподалеку, в Маркантони, оплаченная доставка; вот я и решил заглянуть заодно и к вам. Для вашего удобства.

Терпение у Ассунты лопнуло. К чему притворяться любезной – сил вовсе нет.

– Куда это мой муж не пришел?

– Как – куда? За фотографией, синьора! Или вы позабыли?

Ну конечно! Фотограф из Никастро, вот это кто!

– Не нужна нам никакая фотография, – выпалила Ассунта.

Фотограф сглотнул, кадык у него дернулся, как поршень. Явно сердится. Ну и плевать.

– Нужна или не нужна – дело ваше, а расплатиться извольте. Ваш муж оставил только предоплату – пятьдесят процентов. С условием, что остальные деньги отдаст при получении.

– Синьор, – начала Ассунта. К кому она обращалась – к фотографу или к Господу Богу, – она и сама не знала толком. – Последние деньги мы только что потратили на погребение нашей дочери. Вот этой, что на фотографии. Ясно вам?

Она хотела только одного – закончить разговор и снова лечь.

В фотографе человеческое сострадание неплохо уживалось с деловой сметкой – он просек, что в этом доме рассчитывать не на что.

– Примите мои соболезнования, синьора. И их материальное воплощение – фотографию. Платить не нужно. Это подарок. – Фотограф извлек из ранца коричневый конверт. – Пусть фотография останется на память о вашей девочке, да будет земля ей пухом.

С этими словами фотограф вручил конверт Ассунте, чуть приподнял шляпу и исчез.

Полагаю, фотография до сих пор где-то валяется – если только Стелла Вторая не уничтожила ее, движимая желанием перечеркнуть прошлое. Фотография врезалась мне в память, даром что последний раз я ее видела много лет назад.

Девятнадцатилетняя Ассунта глядит с фото женщиной куда более зрелой; причина тому – ее пышный бюст, а еще увядшее от лишений лицо. На Ассунте черное платье с длинными рукавами, а глаза – как у побитой собаки; выражение, знакомое каждому потомку эмигрантов, хоть разок заглянувшему в семейный альбом. Ассунта побаивалась сниматься, робела перед фотографом и едва понимала его инструкции. Антонио, в чужом жилете, застегнутом на все пуговицы, и с усами-спагетти, напротив, имеет вид водевильного отца семейства. Стелла Первая повисла между отцом и матерью – оба держат девочку, как держали бы четки. Стелла стоит на табурете, пальчики босых косолапых ножек поджаты по-птичьи – или, если развить религиозную метафору, они поджаты, как у распятого Христа. Фотография наводит жуть. Тот факт, что она черно-белая, лишь подчеркивает, насколько недетское выражение у маленькой Стеллы, как расфокусирован и тосклив ее взгляд, какие глубокие тени залегли под темными глазами. Впечатление, что бурная юность у Стеллы уже позади и она этому не то чтобы радуется – скорее испытывает облегчение.

Больше Антонио с Ассунтой никогда не фотографировали детей в ранние годы. Во-первых, из нежелания впустую тратить деньги; но главное, оба усвоили урок судьбы: не материализовывать то, что еще толком не обрело плоть. Ассунта всю жизнь терзалась мыслью: именно сделав портрет дочери с целью ее помнить, они с мужем подписали девочке приговор.

Смерть Стеллы Первой пошатнула истовую Ассунтину веру в Господа. Ассунта потеряла свет и смысл жизни, чудесную девочку, которой жертвовала всем. В Иеволи не было ребенка более обожаемого, более смышленого и славного. Ассунта отдавала Стелле последний кусок – лишь бы не угас этот свет в сыром полуподвале, лишь бы теплилась надежда на лучшее – на возвращение мужа с войны. Стелла была залогом этого возвращения. Смиряться с потерей Ассунта не желала. Выходит, она лишилась не только дочери – она, пусть на время, утратила и веру.

Ассунте внушали, что для крещеных младенцев рай куда лучше, нежели земная юдоль. Если Ассунта истинно верует – ей вовсе не о чем печалиться, ведь ее обожаемое дитя теперь испытывает несказанное блаженство. Раз Господь забрал девочку, стало быть, так надо. Господь лучше знает. Господь не ошибается.

Но все в Ассунте восставало против этого постулата. Ассунта гнала крамольные мысли – те не трогались с места. Стеллы больше нет, она утрачена навеки… Сколько осиротевшая мать ни молилась, смириться она не могла, утешения не находила. Ассунта стала страшиться собственной веры. Дальше – больше: Ассунта уже тайно раскаивалась, что крестила дочь, что ввела ее в лоно Церкви Христовой. Ловя себя на этом греховном раскаянии, Ассунта ужасалась: а ну как теперь и Стелле, и ей самой путь на Небеса заказан? Спешила прочесть молитву, исправиться, проникнуться – и все-таки лила бесконечные слезы по дочери.

До Иеволи дошли слухи об ужасном вирусе, что зародился в окопах и с солдатами, вернувшимися домой, расползся по всей Европе. Это только мнилось, что бедам конец! Нет, страшный последыш пан-европейской бойни довершал начатое. Про вирус, про смертоносный грипп, Ассунте объяснила сестра Летиция, придя помолиться за упокой младенческой души. Еще двое иеволийцев слегли с похожими симптомами – все указывало на то, что грипп принес с собой Антонио Фортуна.

– Перестаньте себя винить, – увещевала сестра Летиция. – Поверьте, если бы даже вы помчались в Феролето, если бы отнесли девочку к доктору, это ничего не изменило бы. Ровным счетом ничего. Ни в малейшей степени, – повторила она, потому что мы, итальянцы, любим повторять дважды, трижды и четырежды, да на разные лады. – Вы только подвергли бы опасности себя самое, притом совершенно напрасно. Вы могли получить воспаление легких – вспомните, какой шел ливень; над вами могли надругаться бандиты; у вас могли отнять не только честь, но и жизнь. Ваше дитя, которое отошло в мир иной тихо, дома, в чистой постели, могло принять страшную смерть от рук лихого человека.

В тот период борьбы за свою веру Ассунта часто задавалась вопросом: если Антонио притащил вирус, убивший Стеллу, как ей, Ассунте, простить мужа за то, что сам-то он уцелел на войне? Почему Антонио не пал заодно с теми одиннадцатью иеволийцами на плато Азиаго? Если бы он погиб, Стелла была бы жива.

Лежа в постели, Ассунта мысленно торговалась с Богом: забери, Господи, моего мужа, верни мне дочь. Переговоры ее убаюкивали. Много позже она сознается в своем грехе на исповеди, исполнит суровую епитимью. Однако до тех пор будет проигрывать сценарий, прискорбный для мужней жены – с целью дать выход яду, чтобы не отравлял реальность.

Начать сначала после того, что произошло, – невозможно; нет, невозможно.

– А ты не думай, – посоветовала Мария, сама потерявшая четверых детей – чудесных, крепеньких малюток, вся беда которых состояла в том, что они располагались во чреве пяточками или попкой вперед (сестра Летиция тогда еще не поселилась в Иеволи, а бестолковый врач умел принимать только классические роды). – Не думай. Зачни новое дитя. Другого пути нету.

Ассунта послушалась. Тем более что предложенный матерью путь оказался и самым легким. Не надо было даже с постели вставать, даже переодеваться в чистое. Да и не сама она тут решала. Антонио не привередничал – взял что дали. Ассунтино лицо распухло от слез, она его в подушку спрятала – не столько из смущения, сколько из отвращения к мужу. Век бы его не видеть. Антонио быстро смекнул, что так, не глядя в глаза, даже лучше. Он пристроился к жене сзади. Оба занятые в половом акте, супруги без помех думали каждый о своем. Сам же акт был омерзителен – без намека на любовь Ассунта предоставила мужу свое тело. Чувствовала она только сердечную боль – но иначе, увы, никак не смогла бы получить новое дитя.

Минул год. Ни Антонио, ни Ассунта не были прежними, теми, что во время венчания. У каждого за плечами остались собственные круги ада. Но они выдюжили. Ассунта снова трудилась в огороде и в доме, снова возносила молитвы Пресвятой Деве, тоже потерявшей дитя и потому способной понять Ассунтину боль. Сама же боль стихла, ибо Ассунта незаметно для себя переключилась на новую жизнь, зревшую у нее в утробе.

Война в корне изменила Антонио. Хотя ему сравнялся только двадцать один год, выглядел он много старше: волосы тронуты сединой, на лбу и вокруг глаз морщины – там, в альпийских ослепительных снегах, приходилось постоянно щуриться. На войне Антонио пристрастился к спиртному. В деревнях вроде Иеволи пьяных традиционно не жалуют. Отец семейства может пить вино целый день – но по чуть-чуть; мысль о появлении на людях в непотребном состоянии его страшит. Антонио, видевший худшее, легко нарушал это табу. Он пил, чтобы забыться и забыть.

Ассунта страдала и стыдилась. Корила мужа, спрашивала:

– Что скажут люди?

– Плевать на людей с их пересудами! – орал Антонио.

Если Ассунта продолжала его пилить, он с явным наслаждением доводил ее до слез. Это было нетрудно, учитывая Ассунтину природную слезоточивость и реакцию на повышенный голос.

– Уясни, Ассунта: никто не спросит богача, что люди скажут. От начала времен такого не случалось. От начала времен никто богачей не стыдил и не корил. Я-то чем хуже, а?

Такого за Антонио тоже раньше не водилось. Война распалила в нем ненависть к благородному сословию. На войне им и прочими парнями «от сохи» командовали офицеры – один другого благороднее, один другого трусливее. Жизни вчерашних крестьян в грош не ставили, гнали их на бойню тысячами, десятками тысяч. Теперь Антонио и в грош не ставил этих, с голубой кровью.

– Я этой страной и этим правительством ублюдков по горло сыт! Нам тут ловить нечего.

Он твердо решил эмигрировать. Парни из Никастро намылились в край под мудреным названием «Пенсильвания», чтобы прокладывать там железную дорогу. Антонио тоже выправил себе паспорт. Он уедет, непременно уедет весной, как только родится его сын.

Ассунта молча радовалась. Вот и пускай уезжает. Она клялась перед Богом любить своего мужа, и клятву не нарушит, не такая она женщина; но насколько проще любить Антонио, когда не делишь с ним кров (и кровать). Хорошо бы муж убрался уже сейчас, не дожидаясь родов. Все еще сильно горевавшая по Стелле, Ассунта чувствовала к мужу лишь раздражение. Антонио расшатывал гармонию в доме одним своим физическим присутствием, своими аппетитами, своим зычным голосом, тенденцией пускать газы и даже своими усищами, из которых выпадали мелкие черные волоски, оскверняя обеденный стол.

Второе дитя Ассунты родилось в арендованном вдовьем полуподвале 11 января 1920 года – ровно через пять лет после рождения Стеллы Фортуны Первой.

Антонио был разочарован – опять девчонка!

– Заладила девок рожать, – пробурчал он, однако добавил уже мягче: – По крайней мере, у тебя появилась вторая Маристелла.

С бьющимся сердцем Ассунта стала вглядываться в младенческое личико. Она искала общие со Стеллой Первой черты. Таковых не было. А еще говорят, все новорожденные похожи.

– Ты и правда моя Стелла? Ты ко мне вернулась, piccirijl, малюточка? – произнесла Ассунта и сконфузилась – очень уж глупо вышло. В ее объятиях лежала не прежняя, а совсем другая Стелла. Совсем другое человеческое существо.

Ассунта подумала о любви, что в избытке осталась у нее в сердце, не излитая на Маристеллу Первую. Эта девочка послана ей в утешение. Уж теперь она, Ассунта, ошибок не допустит, теперь каждую малейшую возможность использует, чтобы показать, как дорого ей новое дитя.

Через три недели после рождения Маристеллы Второй Антонио отплыл в Америку. Было это в начале февраля 1920 года. Антонио подписал контракт с padrone – он будет строить железную дорогу по осень включительно. Потому что в Америке зимы суровые, снегу выпадает порой в человеческий рост, и до весны вся работа стоит. Поздней осенью, когда Стелле было десять месяцев, Антонио вернулся домой. Впрочем, после американских хлебов жизнь в Иеволи казалась ему несносной. Он еле дотерпел до весеннего возобновления контракта, однако успел-таки забрюхатить Ассунту.

Кончеттина, бедняжка, с первых секунд жизни стала воплощенным разочарованием.

Во-первых, она начала терзать Ассунту еще в утробе. Ни Первая Стелла, ни Вторая не вызывали у матери столь тяжелого токсикоза. В случае с Кончеттиной Ассунту рвало по четыре раза на дню. Деревенские кумушки утешали: мол, тошнота отпустит прежде, чем беременность перевалит за половину. Как бы не так! Стелла Вторая, которой и двух лет не сравнялось, была девочкой смышленой не по возрасту: быстро выучилась произносить загадочную фразу «Mamma malata» («Маме дурно») и гладить Ассунтин выпяченный живот, чтобы унялись спазмы, вызываемые зловредной невидимкой.

Наступил август, принес, как обычно, влажную жарищу. В дневные часы Ассунта обливалась потом в постели, а рано утром, по холодку, пыталась полоть сорняки. Стоя на коленях между гряд, она не столько полола, сколько удобряла эти самые гряды рвотными массами. Матери она плакалась: ненавижу Антонио, такой-сякой, бросил меня с пузом, родами помру. Мария гладила дочь по спине и твердила, что столь буйно вести себя в материнской утробе может лишь здоровый мальчик, упрямый и крепенький, как бычок.

Антонио вернулся в октябре 1921-го. Ему хотелось присутствовать при рождении своего первого сына. Он пришел за неделю до этого события. Схватки начались, когда Ассунта варила мужу утренний кофе, и продолжались целый день, собственно же роды стартовали около полуночи. В доме были Мария, Розина, сестра Летиция и сам Антонио. Куда бы он, интересно, подался в этакую пору – кабаки-то закрыты. Последние часы Антонио сильно нервничал, держал наготове заряженное ружье, чтобы, по обычаю, двумя залпами оповестить соседей о том, что на свет явился долгожданный наследник.

– Mannaggia! – выругался Антонио, увидав меж сучащих младенческих ножек розовенькую вагину. Схватил ружье, выскочил за дверь. Дом содрогнулся от двух залпов, выпущенных один за другим, с минимальным промежутком. Розина и сестра Летиция, обмывавшие ребенка, переглянулись.

– Может, ему все равно, мальчик это или девочка? – оптимистично предположила сестра Летиция.

Девочка родилась совершенно лысенькая.

– Клоп, как есть клоп, – заключил Антонио, поостывши в октябрьской ночи́.

– Стыдись, Тоннон! – воскликнула Розина.

– Не клоп, а козявочка, – поправила Ассунта. Она очень устала – ребенок был крупный. – Моя козявочка-букашечка. Muscarella mia.

Предполагалось назвать ребенка Джузеппе, в честь отца Антонио. Поскольку имя явно не годилось, Ассунта с надеждой произнесла:

– Пусть она будет Марией, как моя мама!

– Нет! – рявкнул Антонио. В ту минуту он бы на любое предложение ответил отказом. – Назовем ее Кончеттиной – в честь моей бабки с материнской стороны.

Ассунта слишком измучилась, чтобы спорить.

Стелла была старше сестры на год и десять месяцев; в раннем детстве это означало вечное отставание Кончеттины.

Поначалу Стелле не нравилось такое положение вещей, что вполне естественно: старшему брату или сестре всегда досадно подстраиваться под младшего, несмышленого и плаксивого, переключающего на себя внимание взрослых именно по причине своей дурацкой беспомощности. Ревность братьев и сестер есть древнейший тип человеческих взаимоотношений – разумеется, после супружеских связей; прочтите хоть Книгу Бытия.

Ревность также есть самая опасная эмоция; ее остерегаются, от нее пытаются защититься всеми способами. Ассунта отлично знала, сколь страшен сглаз, и пресекала любые ростки зависти и ревности, какие только могла заметить в дочерях.

– Следи за Четтиной, береги ее, – наставляла она Стеллу. – Четтина еще маленькая, а ты – большая, умная. Четтине нужны твои помощь и защита.

– Кончеттина muscarella, – говорила Стелла.

– Верно, доченька. Четтина – наша козявочка-букашечка.

И Стеллиной ручкой гладила головку младенца, к тому времени уже покрытую черным пухом.

– Моя козявочка-букашечка, – уточняла Стелла.

– Конечно, твоя, – смеялась Ассунта. – Помни же: ты должна всегда, всегда заботиться о Четтине.

В феврале 1922-го Антонио, по обыкновению обрюхатив Ассунту, снова отбыл за океан. На сей раз Ассунта родила мальчика, который получил имя Джузеппе. Антонио, по-видимому разочаровавшийся в идее отцовства, домой по такому случаю не припожаловал. Он не озаботился даже отправить семье деньги или хоть письмецо, из коего жена узнала бы, что муж ее не свалился в канаву и не сломал себе хребет. Двадцатитрехлетняя Ассунта с тремя малышами на руках ежедневно повторяла уроки военного времени – иными словами, совершенствовалась в изобретательности. Короче – выживала.

Так шли годы. Ассунта заботилась о троих живых детях и молилась за умершую дочь. Латала одежки, стирала пеленки; кормила детей хлебом, который пекла из муки, которую молола из пшеницы, которую сама же и растила на клочке земли. Засаливала овощи, сушила бобы, запасала, будто суслик, каждую малость, чтобы дети не голодали даже в самое скудное предвесеннее время. В горах она собирала хворост, таскала его домой. Так и вижу Ассунту: на голове колышется охапка сухих веток, перевязанных льняной тряпкой; на груди, тоже в тряпке, подвешен младенец Джузеппе, Стелла вцепилась в левую руку, Четтина – в правую. Ассунта выкорчевывала камни в огороде; копала; обихаживала плодовые деревья; ходила к колодцу по пять, а то и по десять раз на день, чтобы была вода для стряпни и стирки.

Вот он, побочный эффект эмиграции: это социальное явление совершенно нивелирует авторитет отца семейства. И впрямь, на что Ассунте – да и любой другой женщине – муж, если все, буквально все она делает сама?

Одно из самых ранних воспоминаний Стеллы Фортуны Второй связано с днем, когда она едва не умерла в первый раз. Я говорю о баклажановой атаке. Для большинства людей третий-четвертый годы жизни – это неполный набор эпизодов, смутных, расплывчатых, словно контуры на картинах импрессионистов; это не законченные сцены, а какие-то обрывки, не диалоги, а отдельные слова. У Стеллы все иначе. К ней осознание себя пришло не в виде клочков некоей ментальной кинопленки, а в виде целого «фильма»; вдобавок оно пришло поздновато – в четыре с половиной года. Сознание возвращалось к ней в темной комнате, пропитанной сладко-гнилостным запахом мяты и жгучей болью.