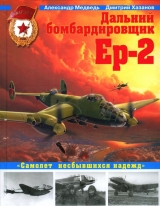

Текст книги "Дальний бомбардировщик Ер-2. Самолет несбывшихся надежд"

Автор книги: Дмитрий Хазанов

Соавторы: Александр Медведь

Жанры:

Технические науки

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Александр Медведь, Дмитрий Хазанов

Дальний бомбардировщик Ер-2

«Самолет несбывшихся надежд»

Несколько машин ПС-89 эксплуатировались в «Аэрофлоте».

Конкурс на скоростной пассажирский самолет

В середине тридцатых годов в Советском Союзе развернулись работы по созданию скоростных двухмоторных пассажирских самолетов, рассчитанных на перевозку 10–12 человек. Первым в этом классе оказался готов к испытаниям самолет ЗиГ-1, созданный по проекту работавшего в СССР французского авиаконструктора А. Лявиля в ЦКБ ГВФ при ремонтном заводе ГВФ № 89 имени Гольцмана (отсюда «ЗиГ»; А. З. Гольцман – первый начальник Главного управления гражданского воздушного флота СССР, погиб в авиационной катастрофе в 1933 г. вместе с начальником ВВС П. И. Барановым). Позднее эта машина в серийной постройке получила новое наименование по номеру завода – ПС-89. Самолет выполнялся по схеме свободнонесущего низкоплана с неубирающимися опорами шасси, закрытыми обтекателями. Разработчики уделили большое внимание аэродинамическому совершенству самолета, применив плавные обводы фюзеляжа, зализы в местах сопряжения крыла с мотогондолами и фюзеляжем, гладкую работающую обшивку и потайную клепку на носках крыла. На испытаниях, проводившихся с весны 1935 г., машина с двумя моторами М-17Ф показала максимальную скорость 284 км/ч, что по тем временам считалось очень неплохим результатом. Серийные самолеты благодаря ряду усовершенствований имели еще более высокую максимальную скорость – до 320 км/ч.

Вид сбоку самолета ПС-89 (ЗиГ-1).

Но все эти данные изрядно потускнели, когда в конце 1936 г. вышел на испытания двухмоторный пассажирский самолет «Сталь-7», созданный в Самолетном НИИ ГВФ под руководством другого иностранца – на этот раз политэмигранта Роберта Людвиговича Бартини. Всегда склонный к выбору исключительно оригинальных схем, Бартини сконструировал свободнонесущий низкоплан с крылом типа «обратная чайка» и фюзеляжем, имевшим поперечное сечение в виде треугольника со скругленными вершинами. Нижнее основание фюзеляжа плавно переходило в крыло и само также создавало подъемную силу. Двигатели жидкостного охлаждения М-100 номинальной мощностью по 760 л.с. и предельно низкие стойки шасси, убиравшиеся в мотогондолы, располагались в местах сгиба крыла. Несмотря на название, являвшееся данью тогдашней моде на нетрадиционные конструкционные материалы, далеко не все узлы самолета выполнялись из стали. Фюзеляж представлял собой цельнодюралевый полумонокок, а обшивка крыла и оперения была перкалевой. Стальные трубы и фасонные профили, соединенные сваркой, образовывали силовой каркас крыла и оперения. В центроплане самолета отсутствовали традиционные лонжероны и нервюры: их заменяла сложная пространственная ферма. Необычным сконструировали и фонарь кабины пилотов. По моде тех лет лобовые стекла установили под отрицательным углом. Профиль крыла также был уникальным, его разработал сам Бартини, глубоко разбиравшийся в противоречивых требованиях к несущим поверхностям самолета на различных этапах полета.

Вид сбоку самолета «Сталь-7».

Бартини Роберт Людвигович – так звали итальянского авиаконструктора-коммуниста в Советском Союзе.

Заводские испытания самолета «Сталь-7» проводили летчики Э. И. Шварц, А. Б. Юмашев, П. М. Стефановский и И. Ф. Петров. С целью проверки управляемости машины и сам Бартини трижды слетал на ней вместе с пилотами облета.

«В этих полетах я еще раз увидел, как талантлив Юмашев и что значит, когда опытная машина попадает к такому летчику, – рассказывал Бартини. – «Сталь-7» он заранее не изучал, как и «Сталь-6», спросил только, уже заняв командирское кресло, где какая ручка, где какая кнопка, и – поехали… Выполнил что положено, а после такие вдруг начал закладывать сверхпрограммные виражи, что тут уж мы все трое на него заорали. Левый вираж делал с левым выключенным мотором, правый – с правым. То есть свались машина при этом в штопор – нечем было бы ее поддержать, выправить. А Юмашев только усмехался в ответ на наши вопли, будто сидел дома… как это говорится, у печки, да… и спрашивал: это что за тумблер, а это для чего?..»

Самолет, по расчетам, должен был иметь исключительные по тем временам летные данные: максимальную скорость 450 км/ч и огромную дальность, достигавшую 5000 км при перегрузочной полетной массе 11 000 кг. С табличкой, в которой были указаны эти характеристики, машина экспонировалась на Парижской авиационной выставке осенью 1936 г., но, по-видимому, в них не очень-то поверили. Действительно, скорость 450 км/ч удалось получить сравнительно быстро, а вот с дальностью дела обстояли не так блестяще. На протяжении всего 1937 г. продолжалась доводка машины.

Внешние обстоятельства складывались для «Стали-7» и его главного конструктора неблагоприятно. Дело в том, что итальянец Бартини в свое время получил поддержку от заместителя наркома обороны М. Н. Тухачевского и заместителя начальника Главного управления (ГУ) ГВФ Я. Я. Анвельта (при их содействии он и стал главным конструктором СНИИ ГВФ), а после известных событий тридцать седьмого года худшей рекомендации трудно было придумать, ведь и Тухачевского, и Анвельта необоснованно репрессировали. В январе 1938 г. «подозрительный иностранец» Бартини также был арестован и получил «стандартные» 10 лет за «вредительскую» деятельность. По воспоминаниям современников, «вредил» Бартини своеобразно. «Приходим утром – а у него уже свет в окнах. Уходим вечером – а у него еще свет. По-другому не бывало. В цехе не с каждым поговорит, это невозможно, но на работу каждого посмотрит, если надо – вникнет. Обратиться к нему было очень просто», – вспоминал работник института Н. В. Моравин.

Самолет «Сталь-7» с моторами М-100 на испытаниях зимой 1938/39 г.

На виде спереди самолета «Сталь-7» хорошо видно крыло с «обратной чайкой» и две фары в носовом коке фюзеляжа.

Но далеко не все вспоминали об «арестанте» с такой теплотой. В начале 1938 г. в коллективе нашлись люди, которые и саму идею «Стали-7» попытались объявить «вредительской». По их мнению, опытный самолет следовало отвезти на свалку, а чертежи сжечь! К счастью, нашлись здравомыслящие специалисты, не согласившиеся с перестраховщиками. За машину вступился и ее летчик-испытатель Н. П. Шебанов, заявивший, что в обвинениях «не было приведено ни одного обоснованного соображения». К тому же он психологически верно предложил «бдительным» подумать: а не были ли они сами сообщниками вредителя, участвуя в конструировании плохого самолета? Словом, луддитскую идею уничтожения «Стали-7» отвергли. Однако судьба самолета все еще висела на волоске.

Рождение ДБ-240

После ареста Бартини во главе коллектива оказался ведущий инженер Захар Борисович Ценципер. Его ближайшими помощниками, долгое время руководившими бригадами, были инженеры Николай Васильевич Синельщиков, Михаил Васильевич Орлов и Виталий Вячеславович Смирнов. Бригаду винтов завода опытных конструкций (ЗОК) при СНИИ ГВФ весной 1938 г. возглавлял молодой инженер Владимир Григорьевич Ермолаев, но не эта должность определяла его положение в коллективе.

Ермолаев пришел в СНИИ ГВФ в 1931 г. сразу после окончания механико-математического факультета МГУ. Красивый, уверенный в себе, весьма способный, хорошо подготовленный инженер привлек внимание Бартини, который выделил его из общей массы и фактически стал готовить «на главного конструктора». Спустя много лет Роберт Людвигович так отзывался о своем ученике:

«Володя был настоящим главным, самоотверженно-трудолюбивым, прекрасно образованным, человеком был хорошим и, что самое важное, талантливым. Мы вскоре это заметили. Но пришел он к нам совсем молодым инженером, к тому же в самолетостроении в то время утвердилась правильная, в общем, научно обоснованная система разделения труда: каждый конструктор должен был специализироваться в чем-то одном, в одной бригаде – крыла, оперения, аэродинамики, прочности, моторной… В целом система рациональная, однако для проявления таланта именно главного конструктора она оставляла мало возможностей. Знания углублялись, производительность труда конструктора росла, зато круг его интересов суживался.

Посоветовавшись о Володе, мы направили его сначала в бригаду аэродинамики: рассчитай крыло! Оттуда – в бригаду прочности: рассчитай конструкцию крыла на нагрузки, которые сам же определил как аэродинамик. Оттуда – в конструкторскую бригаду: вычерти крыло! Оттуда – на производство. И опять к аэродинамикам: рассчитай оперение!..

И так – по всем бригадам и цехам, по всем агрегатам, в несколько кругов. Очень эффективный прием, думаю, что он и сейчас годится».

Другим важным фактором, определявшим положение Ермолаева, оказалось его назначение парторгом СНИИ (прежний был арестован вместе с Бартини). Поэтому весной 1938 г., когда Ценципер, Орлов и Шебанов рискнули обратиться к наркому обороны К. Е. Ворошилову с предложением о переделке «Стали-7» в дальний бомбардировщик, приема были удостоены двое – Ценципер и Ермолаев, последний именно как руководитель парторганизации. Важную роль в «пробивании идеи» переработки конструкции самолета для нового назначения сыграл заместитель начальника ГУ ГВФ М. В. Картушев. Он добился разрешения на дальний беспосадочный перелет «Стали-7», состоявшийся 6 октября 1938 г. по маршруту Москва – Батуми – Одесса – Москва (расстояние 3800 км самолет преодолел за 11 ч 04 мин, средняя скорость превысила 350 км/ч). Экипаж машины состоял из трех человек: летчиков Н. П. Шебанова и В. А. Матвеева и штурмана Н. И. Байкузова.

После яркого успеха самолетом заинтересовался и И. В. Сталин. Он захотел лично познакомиться с создателями машины. На этот раз на прием в Кремль были вызваны Картушев, Ценципер, Ермолаев и директор ЗОК ГВФ М. П. Озимков. По рассказу последнего, в кабинете вождя произошел примерно такой разговор.

Сталин (обращаясь к Ценциперу): «Вам известны наши требования к дальнему бомбардировщику, они достаточно высоки. Сумеете ли Вы их выполнить?»

«Да, конечно, товарищ Сталин, мы приложим все усилия и их выполним», – бойко, но неаргументированно, верноподданнически глядя на Сталина, ответил Захар Борисович.

Сталину, видно, не понравилась столь бездумная готовность соглашаться с любыми его требованиями. Обращаясь к Ермолаеву, он пристально поглядел на молодого человека:

«А что Вы скажете, товарищ партийный руководитель?»

Ермолаев, элегантный, подтянутый, сосредоточенный, вынул из кармана маленькую логарифмическую линейку и, подвигав движком несколько раз с глубокомысленным видом, слегка нахмурился:

«Это осуществить возможно. Мы постараемся выполнить требования, заменив моторы М-100 более мощными и высотными, которые сейчас выходят у Климова».

«Вот Вы и выполняйте», – уронил Сталин, не глядя на Ценципера.

За последним, помимо неудачного «выступления» у Сталина, числился еще пресловутый «пятый пункт» анкеты. Спустя некоторое время Ценципер с завода был уволен, а Ермолаев назначен главным конструктором нового ОКБ-240, созданного при заводе № 240 ГУ ГВФ (такое название получил бывший ЗОК ГВФ). Заводик этот был небольшим и слабо укомплектованным. Очень скромным по составу, не соответствовавшим важности поставленной задачи, выглядело и ОКБ. Требовалось его значительное пополнение квалифицированными специалистами-конструкторами.

Генерал-майор ИТС Владимир Григорьевич Ермолаев с моделью своего бомбардировщика в руках. Фото конца лета – начала осени 1944 г.

Летчик-испытатель Н. П. Шебанов сыграл важную роль в судьбе самолета ДБ-240.

Создатели самолета ЗиГ-1 в описываемый период переживали не лучшие времена. После постройки малой серии ПС-89 (семь единиц) ЦКБ ГВФ номинально работало над созданием новой машины, получившей название СПС – «скоростной пассажирский самолет». Но задание на эту машину фактически потеряло актуальность после закупки в США лицензии на производство знаменитого транспортника DC-3, получившего в СССР название ПС-84 (позднее – Ли-2). Американская машина с самого начала считалась очень удачной и вполне соответствовала требованиям «Аэрофлота». Бесперспективность работы над СПС стала очевидной всем, поскольку производственные мощности авиапредприятий в преддверии войны переориентировались на производство боевых самолетов. Сотрудник ЦКБ ГВФ А. К. Аронов вспоминал, что весь их коллектив тогда «томился бездельем». В мае 1939 г. постановлением правительства почти все специалисты из ЦКБ ГВФ, за исключением трех руководителей, были переведены в ОКБ-240, где включились в разработку нового дальнего бомбардировщика. При этом ЦКБ ГВФ фактически «приказало долго жить».

Окончательное оформление задания коллективу Ермолаева в виде постановления Комитета Обороны при СНК СССР № 227 произошло 29 июля 1939 г., а 20 августа состоялось заседание макетной комиссии по опытному самолету ДБ-240. Помимо макета комиссия, возглавлявшаяся заместителем начальника ВВС комдивом Алексеевым, рассмотрела эскизный проект бомбардировщика в двух вариантах: с моторами М-106 и с моторами М-120. Двигатели первого типа взлетной мощностью 1350 л.с., по расчетам, обеспечивали достижение максимальной скорости порядка 500 км/ч на высоте 6500 м. Расчетная дальность полета с грузом в 1000 кг, сброшенным на середине пути, составляла 5000 км. Такую же дальность ожидали получить и с двумя более мощными моторами М-120, а максимальная скорость последнего варианта машины оценивалась равной 565–570 км/ч!

ДБ-240 представлял собой довольно большой двухмоторный самолет. Длина его фюзеляжа составляла 16,6 м, а размах крыла – 21,6 м.

Характерной особенностью ДБ-240 являлся центроплан с ярко выраженным обратным «V».

Однако эти 18-цилиндровые Y-образные двигатели (составленные из трех блоков мотора М-103) взлетной мощностью 1800 л.с. не удалось довести до серии.

По скорости, дальности полета и бомбовой нагрузке новый бомбардировщик обещал заметно превзойти серийный ДБ-3Ф и тем более его ранние варианты. Большим достоинством ДБ-240 являлся емкий грузовой отсек, позволявший нести на внутренней подвеске четыре бомбы калибра 250 кг или даже четыре 500-килограммовки. В бомбоотсеке ильюшинской машины можно было подвесить только 10 бомб ФАБ-100 или ФАБ-50. Стоит отметить и более мощное оборонительное вооружение ДБ-240 (в верхней полуубирающейся башне кругового вращения – крупнокалиберный пулемет БТ, в люковой установке – пулемет ШКАС, в то время как на первых серийных ДБ-3Ф люковый пулемет по недоразумению ликвидировали).

Наконец, особо следует сказать о дальности полета машины, точнее, о ее конкретном числовом значении – 5000 км. Заметим, что к самолетам серии ДБ-3 – ДБ-3Ф предъявлялись более скромные требования – 3300–3800 км. Этого было вполне достаточно для того, чтобы с западных границ страны «достать» практически все важные военно-промышленные объекты Польши, Венгрии, Румынии и, естественно, Германии. Но международная ситуация в конце тридцатых годов стремительно менялась. После определенного ухудшения отношений с Англией руководство СССР стало рассматривать ее в качестве вполне вероятного противника. По мнению советского посла И. М. Майского, новый премьер-министр Невиль Чемберлен, возглавивший правительство Великобритании 28 мая 1937 г., «являлся последовательным врагом нашей страны» и «мог только обострить англо-советские отношения». И действительно, «мюнхенец» Чемберлен и члены английского правительства принялись усердно проводить политику «умиротворения» Гитлера за счет восточных соседей Германии. И. В. Сталин и нарком иностранных дел В. М. Молотов не исключали и возможность сговора западных стран для совместных действий против СССР.

Как известно, боевой радиус бомбардировщика составляет 35–40 % дальности, а от аэродромов, расположенных под Ленинградом, до английских островов «по прямой» приблизительно 2000 км. Отсюда и потребная дальность полета машины – 5000 км, которая в определенном смысле стала самой главной характеристикой проекта. Не прошло и восьми дней после макетной комиссии, как экипаж Н. П. Шебанова на самолете «Сталь-7» установил мировой рекорд скорости: 405 км/ч на маршруте Москва – Свердловск – Севастополь – Москва протяженностью 5068 км. Тем самым была доказана реальность цифр, заложенных в проект дальнего бомбардировщика.

Три дня спустя, 1 сентября 1939 г., германские войска атаковали Польшу – началась Вторая мировая война. Напомним, что в это время советские войска во главе с Г. К. Жуковым вместе с монгольскими военными заканчивали разгром вторгшейся японской группировки в районе реки Халхин-Гол. Новый дальний бомбардировщик мог срочно потребоваться и на Востоке в случае разрастания конфликта с наследниками самураев. Следует подчеркнуть, что машина почти с самого начала создавалась в условиях острой конкурентной борьбы с коллективом С. В. Ильюшина, который разрабатывал модифицированный вариант бомбардировщика ДБ-3Ф и новый самолет ДБ-4 с близкими к ДБ-240 летно-тактическими характеристиками.

Основные данные некоторых дальних бомбардировщиков

Примечания. 1 – данные расчетные; 2 – по постановлению Комитета Обороны требовалась скорость 560 км/ч.

Выше уже упоминалось, что «Сталь-7» имел смешанную конструкцию. Бомбардировщик решено было делать цельнометаллическим. Разработчики сохранили предложенное Бартини треугольное сечение фюзеляжа, хорошо сопрягавшееся с крылом и обеспечивавшее размещение крупнокалиберных бомб на внутренней подвеске. В сочетании с «обратной чайкой» центроплана такая форма фюзеляжа способствовала формированию воздушной подушки между мотогондолами на взлетно-посадочных режимах, что вело к уменьшению скорости при отрыве и выдерживании самолета. Мотогондолы, расположенные на сгибах «чайки», первыми испытывали удар при вынужденной посадке без выпуска шасси, они деформировались, сминались и даже порой отрывались, зато экипаж оставался цел. Конструкция самолета, несмотря на обилие сварных элементов, получилась достаточно прочной, многие пилоты и штурманы впоследствии с уважением вспоминали эту машину именно в связи с ее «правильным» поведением при авариях. Нередко даже при посадке на лес экипаж оставался цел. В соответствии с авиационной модой тех лет бомбардировщик получил двухкилевое оперение. Его достоинствами считались повышенная эффективность в результате обдува килей струями винтов и лучшие условия для ведения оборонительного огня в заднюю полусферу.

Силовой установкой ДБ-240, по предложению Ермолаева, занялся «пришелец» из КБ-89 Александр Константинович Аронов. Вместе с главным конструктором он посетил КБ В. Я. Климова в Рыбинске, где получил заверения, что мотор М-106 проходит испытания и будет готов к установке на самолет в начале 1940 г. Правда, Ермолаев дальновидно предложил Аронову не очень-то доверять обещаниям «мотористов» и, помимо двигателя М-106, ориентироваться также на только что запущенный в серийное производство мотор М-105. Оба двигателя были близки по конструкции и отличались главным образом приводными центробежными нагнетателями. Мотор М-105 оснащался двухскоростным нагнетателем, а М-106 – односкоростным, но давление наддува у последнего было повышено до 1175 мм рт. ст., что и обеспечивало увеличение мощности. Кроме того, М-106 имел усиленный коленчатый вал, блоки шестерен и некоторые другие узлы, однако по массе и габаритам он практически не отличался от М-105. Идентичными были и узлы крепления моторов, что позволяло без всяких переделок монтировать М-105 или М-106 на стандартной мотораме.

Конструкция силовой установки бомбардировщика была радикально пересмотрена по сравнению с примененной на «Стали-7». Так, вместо лобовых радиаторов, размещенных под моторами, ДБ-240 получил туннельные радиаторные установки в консольных частях крыла с регулируемыми жалюзи на выходе. Входы в туннели были сделаны в зоне высокого скоростного напора, создаваемого винтами, а выходы – в зоне разряжения, приблизительно посредине хорды консоли. Обладавшие оптимальной диффузорностью туннели обеспечивали эффективное охлаждение водяных и маслорадиаторов и в то же время создавали малое сопротивление. Вся система охлаждения прошла отработку на специально созданном наземном стенде Ю. Эдельштейна, что тогда практиковалось нечасто.

Винты относительно небольшого диаметра позволили применить короткие основные стойки шасси. На этом фото верхняя оборонительная установка в боевом положении.

Подкапотное пространство обдувалось набегающим потоком, отбираемым через отверстия в носках коков винтов. Некоторую прибавку в скорости надеялись получить за счет использования реактивных выхлопных патрубков. С точки зрения аэродинамики моторная установка ДБ-240 с двигателями М-105 представляла собой верх совершенства: сигарообразные капоты с оригинальными утопленными замками капотов и минимумом выступающих в поток элементов обеспечивали минимально возможное сопротивление. Была осуществлена комбинированная выработка топлива из всех бензобаков с организацией общего коллектора в нижней точке расходного бака. Для этого бензин из низко расположенных емкостей в мотоотсеках и консолях перекачивался в расходный бак насосами, а из консольных баков поступал самотеком.

По воспоминаниям А. К. Аронова и И. П. Спивака, работы по созданию бомбардировщика «велись мало сказать напряженно – на пределах человеческих возможностей. Выходных практически не было, 10–12 часов в день – норма, прихватывали и ночь». Трудились с увлечением, никто не роптал на выматывающий темп. С Ермолаевым, по воспоминаниям его сотрудников, работать было приятно: главный давал большую свободу, оставаясь требовательным и компетентным руководителем. По примеру своего учителя Р. Л. Бартини он не терпел «печных труб» (так они оба называли технические решения, попахивавшие анахронизмом: по преданию, на первом русском пароходе «Елизавета» строители по традиции применили трубу из силикатного кирпича), зато поощрял творческие поиски. Кстати сказать, Бартини, находясь в тюрьме, продолжал влиять на судьбу бомбардировщика. В КБ многие знали и шепотом передавали сослуживцам, что по ночам в помещениях КБ нередко горел свет, а накануне к зданию подкатывала «маруся» с зарешеченными окнами. Говорили, что Бартини ночью консультировал своего молодого коллегу по наиболее сложным вопросам.

На виде спереди в носках консолей крыла видны воздухозаборники водорадиаторов. А вот отдельных воздухозаборников маслорадиаторов найти не удастся – охлаждение масла осуществлялось воздухом, отобранным из туннелей в консолях.

Выход воздушного потока из туннелей водорадиаторов регулировался жалюзи. Подвижная часть фонаря кабины пилота могла сдвигаться назад.

Следует отметить, что завод № 240 испытывал нехватку квалифицированных рабочих. Так, 1 июля 1939 г. здесь работало всего две пары опытных клепальщиков и 10–12 медников. Оно и понятно: ведь предприятие не входило в систему НКАП и, следовательно, не принадлежало группе наркоматов оборонных отраслей промышленности, пользовавшихся приоритетом при укомплектовании подготовленными кадрами. Лишь к Новому году удалось набрать 50–60 пар клепальщиков и 70–80 медников, но большинство из них не имело производственного опыта. Всего по состоянию на 1 января 1940 г. на заводе работало 784 человека, в том числе 187 инженерно-технических сотрудников. Для сравнения: на серийном заводе № 18 в Воронеже численность работающих составляла 24 510 человек.

Через небольшое окно с жалюзи на мотогондоле сбрасывался воздух, охлаждавший масло.

Хвостовое оперение по моде тех лет сделали двухкилевым. Рули направления оборудовались весовыми компенсаторами.

Двигатель М-106 к требуемому сроку довести не удалось. Помешали серьезные эксплуатационные дефекты: тряска на переходных режимах работы (при частоте вращения вала 1800–2000 об/мин), детонация топлива, освинцовывание свечей, дымление, выброс масла через суфлер и уплотнения и т. д. Как и на других типах самолетов, к примеру, на И-301 (ЛаГГ-3) и И-26 (Як-1), конструкторам пришлось удовольствоваться менее выгодным мотором М-105 с взлетной мощностью 1100 л.с. и высотностью 4000 м. Но если В. П. Горбунов, один из создателей «лагга», в то время начальник одного из отделов НКАП, и тем более А. С. Яковлев, заместитель наркома, были отлично осведомлены о положении дел в отечественном моторостроении, то работавший в «заштатном» ОКБ ГВФ Ермолаев не имел всей необходимой информации. Он неоднократно «отказывался брать» М-105 и обращался с письмами к руководству с просьбой обеспечить поставку «сто шестого». Всем, и в первую очередь главному конструктору, было ясно, что с моторами М-105 его самолет не сможет обеспечить выполнения требований постановления № 227 от 29 июля 1939 г. Но довести «сто шестой» не удалось ни в 1940-м, ни в 1941 г.

Однако работы продолжались, ведь Комитет Обороны требовал закончить постройку и сдать на госиспытания первый экземпляр машины не позднее 10 апреля, а второй – не позднее 1 мая 1940 г. Важной вехой в истории самолета стала передача завода № 240 из ГВФ в НКАП, произошедшая 26 марта 1940 г. Комиссия под председательством П. П. Смирнова, принимавшая завод, потребовала от директора Озимкова «форсировать работы… учитывая важность ДБ-240 для обороны страны». Как обычно, к сроку чуть-чуть не успели, и все же к первомайскому празднику Ермолаев смог доложить о готовности первого экземпляра к полету. В соответствии с приказом заместителя наркома авиапромышленности А. С. Яковлева от 3 мая на заводе № 240 приступила к работе межведомственная комиссия, давшая «добро» на первый вылет. Он состоялся 14 мая 1940 г. на Центральном аэродроме Москвы, машину в воздух поднял экипаж Н. П. Шебанова. В результате ошибки, допущенной при определении центровки, самолет летел, «задрав нос», с очень большим углом атаки, но опытному пилоту удалось благополучно завершить полет.

В ходе заводских испытаний самолет совершил еще около 30 вылетов и продемонстрировал неплохие летные данные. Правда, неравнодушный к судьбе своего детища, Ермолаев порой приводил в переписке слегка… рекламные сведения (впрочем, и другие конструкторы поступали точно так же[1]1

К примеру, значение максимальной скорости 540 км/ч для пикирующего бомбардировщика Пе-2, указанное во всех отечественных и зарубежных справочниках, было получено на испытаниях пустого самолета (без бомбовой нагрузки) и наружных бомбодержателей, но зато с применением кое-каких ухищрений (заклейка щелей и отверстий перкалевой лентой и т. п.). Полеты производились зимой, в феврале 1941 г., когда жалюзи радиаторов устанавливались в «прикрытое» положение, соответствовавшее меньшему сопротивлению. Реально самолет Пе-2 массового производства в «боевой конфигурации» имел максимальную скорость от 490 до 530 км/ч в зависимости от времени постройки.

[Закрыть]). Например, указанная в письме в оборонный отдел ЦК ВКП(б) максимальная скорость полета 473 км/ч была получена при взлетной массе самолета 8800 кг, в то время как нормальной полетной массой считалась 11 300 кг.[2]2

Правда, по эскизному проекту ДБ-240 2М-106 скорость 492–502 км/ч также соответствовала уменьшенной полетной массе 8000 кг.

[Закрыть] Если учесть, что масса пустой машины составляла 7076 кг, то приведенное в качестве «зачетного» значение скорости соответствовало практически ничем не нагруженному самолету накануне посадки.

Аналогичные хитрости были допущены в отношении скорости у земли, потолка, длины разбега и пробега.

В результате у военного и политического руководства страны сформировалось преувеличенно оптимистическое представление о возможностях машины. Не дожидаясь начала государственных испытаний, только на основе докладов Ермолаева и поддерживавшего его начальника ГУ ГВФ B. C. Молокова было принято решение о развертывании серийного производства ДБ-240 на воронежском авиазаводе № 18. Постановление Комитета Обороны № 236 от 29 мая 1940 г. предписывало заводу выпустить в 1940 г. 70 бомбардировщиков установочной партии, а в 1941 г. построить уже 800 самолетов ДБ-240!

Общие виды самолета, подписанные главным конструктором В. Г. Ермолаевым.

Результаты заводских и государственных испытаний самолета ДБ-240 2М-105

Примечания. 1 – граница высотности моторов при ЗИ; 2 – при границе высотности моторов 4250 м, первое число – с убранной, второе – с выпущенной башней стрелка; 3 – при взлетной массе 11 300 кг; 4 – время набора высоты 4700 м; 5 – при взлетной массе 13 700 кг; 6 – при посадочной массе 10 000 кг; 7 – при взлетной массе 13 700 кг.