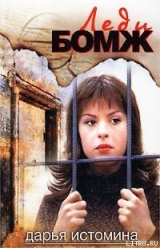

Текст книги "Леди-бомж"

Автор книги: Дарья Истомина

Жанр:

Прочие детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)

Что-то тут было не так, чего-то Туманский недоговаривал, но я угадывала, что он, может быть впервые, говорит вслух не столько с посторонним человеком, сколько сам с собой, и, наверное, это лопнуло и прорвалось, как гнойник, именно при мне, потому что, как я понимала, все эти последние дни перед большинством людей ему нужно было делать вид, что ничего не случилось, что его жена жива, и конечно же он кому-то должен был лгать, как-то выкручиваться, может быть, даже шутить и смеяться, но я была как раз той, перед которой темнить не имело никакого смысла. Я знала, и он не выдержал…

Я вернулась в угол, подняла с полу скользкие от пролитого лампадного масла серебряные цепки, к которым крепилась сама лампада, сняла с крюка обрывок цепи и аккуратно положила на столешницу рядом с иконой. Темные глаза Богоматери были как живые, а зрачки странно и печально отсвечивали. И совершенно нелепой была пробоина на смуглой впалой щеке ее, и дико торчал этот огрызок металла, а грубая глубокая царапина рассекала нежную пяточку младенчика с крохотными пальчиками.

Вообще-то, отношение у меня к вере и верующим не то чтобы сложное, но по сути – никакое. И я не собиралась обвинять эту самую Нину Викентьевну в богохульстве. Просто это было красиво, старинно и кому-то очень нужно, где-то там, телецким богомольцам и еще каким-то людям. И что-то я не могла до конца поверить, что хозяйка всего этого дошла до такого отчаяния и осатанения, ухватившись за первое, что попалось под руку, только из-за того, что поверила в чудо, которое не состоялось.

Не помогла ей, выходит, Дева Мария ни зачать, ни выносить, ни родить… Что-то тут не совпадало, по моему мнению, такая женщина, как Туманская, могла бы пойти вразнос по более мощной причине. И по-моему, такие особы, как она, больше доверяют гинекологам, чем чудотворцам. Нет, тут была еще какая-то муть, какая-то мгла…

Он вдруг выдвинул ящик стола, нашарил там пакет из пленки и вынул из него небольшой плоский черный пистолетик, похожий на игрушечный. Извлек из рукоятки магазин, латунные патрончики с серыми пульками тоже были как игрушечные.

– Вот из этого… она… – сообщил он. – Итальянский… Полицейский «Автоматик», калибр восемь миллиметров… Вообще-то газовый, но кто-то переделал под боевой патрон. И никто не может мне сказать, где она это дерьмо раздобыла. И когда… Стреляла в сердце, понимаешь?

– Я знаю.

– А… ну да… Как думаешь, ей было очень больно?

– Я думаю, что ей было очень страшно… Мне бы было, – сказала я. – А она как-то все это объяснила? Ну, записка там… Какое-нибудь письмо…

– Нет. Ничего, – помолчав, признался он. – Вообще-то все держали ее за красивую женщину, весьма устроенную семейно и очень удачливую в делах. Но я-то всегда знал – она из таких, стержневых, железных! Такие никогда себя не обманывают. И если что-то решают всерьез, никто помешать не может… Даже я!

– Может быть, вы ее обидели? Или как? – осторожно спросила я.

– Или как… – Он криво ухмыльнулся. – Она все делала втихую. Не верила своему счастью. Боялась спугнуть удачу… Не знаю… Даже Элге она ничего не сказала. Пока не вернулась. Какое-то время назад у нее прекратились эти самые… ваши дамские дела… Она решила – все, состоялось! В нашу медицину она никогда не верила, где-то в Баварии есть клиника, как она выражалась, «по потрошкам», она там бывала и до этого. Вот она и рванула туда… Ну, а там – эти медицинские фрау и герры… у них так принято – ничего не скрывать… Какой-то особенный скоростной канцер, уже с метастазами, и именно в областях повышенной… интимности! Ну, сейчас это хоть как-то, но лечится, особенно у тевтонов, во всяком случае жизнь продлевают на какое-то время. Ей предложили какую-то суперсовременную терапию с химией, лазерами, мазерами, не знаю, что там еще, и почти немедленно – под нож…

Туманский слепо смотрел на стеллажи, моргал, морщился.

Ткнул трубкой, рука подрагивала мелко.

– Где-то тут я припрятал всю эту диагностику… толщиной с первый том «Капитала»… Анализы, снимки, заключения! Все на «дойче шпрахе» и латыни, но понять можно. Они тут с Элгой пображничали, сначала она помалкивала, а потом призналась… Сказала, что не даст себя обстрогать и выпотрошить до оболочки, что это нелепо и гнусно – заставлять меня жить с бесполым монстром, у которого вместо грудей – импортные протезные сисечки или наши российские мешочки с просом, а вместо остального – унитазные патрубки для вывода отходов… К тому же она считала, что может остаться лысой на весь срок, который ей отпущен. В общем, она представила нашу дальнейшую жизнь как систему взаимных мук, не собиралась именно меня на них обрекать, терпеть ее, такую… И заявила, что я ее должен помнить только настоящей женщиной! Они тут вместе рыдали и клюкали, клюкали и рыдали и сходились на том, что именно меня надо пожалеть и не выбить из седла сразу, а постепенно подготовить к неизбежной разлуке… Эти идиотки додумались до того, что ей, пока не поздно, нужно публично наставить мне рога с кем-нибудь из мужиков, которым она не безразлична, засим должен был последовать скандал, развод и иная мутота! После чего обесчещенный супруг, то есть я, отправит ее ко всем чертям и думать о ней забудет! Лихо?

– А потом? – Больше всего мне хотелось, чтобы он перестал ковырять себя по живому. И еще я поняла, что он очень сильно любит свою бедолагу и пока еще просто не может понять, принять трезво то, что ее никогда не будет.

– А потом у нее началась истерика… – хмуро ответил он. – И если она прогнала от себя даже Элгу, значит, ей стало не просто плохо. Безвыходно. Ну, а когда они все-таки осмелились вызвать меня из Москвы – ее здесь уже не было.

Туманский поднялся, побрел к стене, сдвинул панель, за которой стояли бутылки, и, сковырнув пробку, начал пить из горлышка что-то бесцветное.

– Представляю, как – она здесь… металась… Одна, – хрипло сказал он. – О, черт! Где же они все?!

– Так что я там должна исполнить? – сухо сказала я, нагличая, потому что больше всего боялась расплакаться. – Давайте! Давайте! Что вы все кольца вьете вокруг да около?

Он посмотрел на меня удивленно, пожал плечами, склонился к клавиатуре компьютера, пробежал пальцами и сказал:

– Информация к размышлению. Взгляните-ка, Басаргина!

Я заглянула. Экран монитора стал белым, и на нем четко выстроились черные колонки каких-то цифр, перемежаемых латинскими литерами, непонятными словечками на английском, немецком, итальянском и, кажется, даже испанском.

– Это пароли, шифры и номера счетов, а также суммы вкладов, размещенных в ряде банков, не российских, конечно, которыми владеет или имеет право распоряжаться Нина Викентьевна Туманская.

– Владела?

– Нет. Владеет. И распоряжается, – твердо сказал он. – И будет распоряжаться и владеть до тех пор, пока не просочится информация – а это произойдет неизбежно, – что ее больше нет…

– Ага… – сказала я. – Вот теперь понятно! Значит, это я – как бы она! И должна выковырять для вас эту денежку, пока никто не дотумкал?

– О, господи! – фыркнул он. – Вам бы это не удалось, даже если бы вы появились в каком-нибудь Цюрихе или на Багамах в сопровождении батальона десантников! Вы просто не имеете представления о том, что такое система банковской безопасности и защиты вкладов, даже безымянных… Нет, это дела далеко не ближнего будущего, связанные с правами наследования, совместного владения и прочей юриспруденцией. Я просто хочу, чтобы вы представили масштаб сумм и дел, которые были ей поручены… В общем, чем она рулила…

– Это в валюте, что ли? Доллары? Вот это что? Тыщи? – ткнула я наугад.

– Это не доллары, это дойчмарки… Шестьдесят девять миллионов, кажется… – пригляделся он.

– Ого! Значит, вы такой богатенький?

– Не я, – покачал он головой. – То есть не совсем я… Понимаете, Лизавета Юрьевна, есть такое понятие, как коммерческая тайна… И не только коммерческая. Формально я нищ и гол. Ну, не совсем гол и нищ на уровне юного балбеса из «новых русских», который торгует какими-нибудь контрабандными консервами, пережившими срок годности, и считает, что он в порядке, если обзавелся «мерсом» и квартирой на двух уровнях… Но в общем-то это мелочевка. Не то, чем можно по-настоящему оперировать. Видите ли, Лиза, дело в том, что несколько лет назад я замкнул основные дела на Нине! Большинство персон и фирм, с которыми она имела дела, даже не подозревают, что за всем этим маячу именно я… Ну, не один, конечно! Есть очень крупные и весьма ответственные лица, с которыми я, скажем, дружен еще со времен павловской денежной реформы, фальшивых авизо и совершенно идиотских казенных кредитов, которые никогда не возвращаются в казну. Это вам понятно?

– Да вы не виляйте! – ухмыльнулась я. – Мы об таких, как вы, в зоне все языки обмозолили! Сказано же – свистнешь блок сигарет или бутыльмент из коммерческого киоска – закон на страже: «малым агитатором» из ментовской резины по почкам, статья, срок и на нары! Упрешь миллиард под какие-нибудь чеки «Урожай» или народный автомобильчик – и даешь в депутаты! А то и круче! И это только то, что на виду, а то, что там за спинами творится, и кто за всем этим в действительности стоит, кто узнает? Туман… Вы же тоже засветиться боитесь;.. А с чего? Тоже, если что – за шкирку и в Лефортово, да? Сколько вы лично уперли-то? А тут вот – я с дедом… Домушечка наш… И она, как вы! Все мое – мое и твое – тоже мое! Да?!

Я уже орала.

– О, боже! Какой примитив… – угрюмо пожал он плечами. – Я считал – вы умнее…

– Ладно… Что там у вас? Валяйте… – Я сорвалась до поросячьего визга и понимала – в чем-то он прав: что есть, то есть, и чем больше вопишь, тем смешнее и наивнее выглядишь. Кто я такая для таких, как он? Что-то там дергается, придавленное казенным сапогом, скулит и пытается выжить…

– У нас контракт. В общем, сделка… Которая готовилась почти полгода. Специалистами, конечно. Юристы, эксперты, директорат… Нина Викентьевна в детали не очень входила и в подготовке акции почти не участвовала, черновую работу она всегда оставляла спецам, за собой оставляла только контроль и заключительную фазу. Но эта фаза, то есть подписание итоговых документов, – только ее прерогатива. Только она имеет право на подпись. И все это она должна была сделать завтра, не позднее шестнадцати ноль-ноль… В общем, если это не произойдет, я действительно буду и нищ и гол… Без преувеличения. Меня разденут до нитки. В лучшем случае. Думаю, что этим дело не ограничится. Я уже сижу в приличной долговой яме, и, если не гарантирую возврат кредитов, мне придется все бросать и уносить, ноги. Впрочем, вряд ли мне это дадут сделать. Есть ряд популярных вариантов, от пули в подъезде до элементарного ДТП… Или еще что-нибудь из разряда трагических случайностей… Так что все теперь зависит от вас!

– Ну и как это будет выглядеть?

– Во всяком случае, изображать Штирлица в кругу врагов вам не придется. Все просчитано, продумано и подготовлено. Круг людей, которые знают Нину, сужен до предела. На главном заключительном этапе примут участие четверо, кроме вас. Трое из них никогда ее не видели Четвертый знал ее почти так же прекрасно, как и я, но он будет молчать. Сделка, в общем, почти конспиративная, оглашению не подлежит, так что те меры, которые приняты, ни у кого удивления де вызовут…

– Я не знаю, как она подписывается…

– Да бросьте вы! – Он зафыркал, сдерживая смех. – Поставите какую-нибудь закорюку. Ее удостоверят. Есть кому…

– Это же… криминал…

– Конечно, – согласился он.

– А что со мной будет? Потом? Тоже – подъезд или в автомобильчике кокнете? Вы же у меня на крючке будете… Такое не прощается!

– Поменьше читайте детективы, Лиза… – устало сказал он. – Люди редко понимают друг друга, когда им хорошо. На беде сходятся гораздо надежнее. Вам – худо, мне – еще горше… Я думаю, мы поладим!

– Но вы будете рядом? Если что? Там? Поможете? Подскажете? Если что не так пойдет…

– Нет, – покачал он головой. – Меня рядом не будет. Меня никогда в таких делах рядом с нею не было. Все знают, что она и близко не подпускала меня к делам. Для всех я бездельник, которого просто содержит красивая и многоимущая дама. Бабник, поддавала, игрок, пропадающий на ипподроме, – в общем, нечто беспутное, трепло, постельная фигура, которую умная женщина содержит только для того, чтобы было кому подавать ей шубку и маячить где-то рядом на светских тусовках или концертах «Виртуозов Москвы»… Все знают, что я когда-то начинал какой-то свой бизнес, но бездарно все профукал, разорился и, если бы не она, окончил свой путь в бомжах… Так удобнее, Лиза! Во всяком случае, надежнее. Вы думаете, я один на Москве такой… декоративный? Видите, я с вами совершенно откровенен…

Он печально и ласково рокотал, будто обволакивал меня своими горестями, и мне его становилось по-настоящему жалко, и я почти гордилась тем, что теперь только от меня зависит, преодолеет ли он пропасть, открывшуюся перед ним, или рухнет в нее, чтобы никогда больше не подняться. И это конечно же было еще одно его преображение, и он снова текуче менялся, как очень талантливый, опытный актер, который точно знает, что делать для того, чтобы вызвать слезу сочувствия и ощущение соучастия, приязнь и понимание публики в зрительном зале. И вся разница была в том, что сценой на этот раз был кабинет его такой же разнесчастный супруги, а единственным зрителем, которого он неумолимо затягивал в свою игру, была я.

Вошла наконец Элга, злобно-напряженная. Она несла на вешалке отглаженный жакет почти мужского кроя из темнокоричневой материи и такие же брюки, которые они удлинила, отвернув обшлага, снизу.

Туманский деликатно ушел к столу, а я переоделась, поглядывая на Элгу, которая расчесывала гребнем паричок из коллекции Туманской, похожий на шапочку из темного меха с более светлыми, похожими на перышки, прядями. Потом она вскрыла большой чемодан на колесиках и начала выбрасывать прямо на паркет неряшливо, видно второпях, затолканные вещи: какие-то шарфики, блузки, белье. И в этих вещах, небрежно бросаемых на пол, было что-то беспощадное и стыдное, потому что владелица их никогда бы не позволила рыться в них вот так еще кому-то.

Брюки немного жали в шагу, но жакетка села как влитая. Костюм был совершенно новый, и только по слабому запаху духов было понятно, что его надевали пару раз. Я пыталась примерить паричок – он морщинил на макушке и беззвучно ругалась, когда появился тощий лощеный парень с деловым портфелем в руках и кожаной папкой под мышкой, похожий на породистую английскую лошадь, с удлиненным бледным лицом, выбритым до лоска, в безукоризненном темном костюме, с шелковым галстуком в тон и платочком в нагрудном кармашке. Распроборенная головка его блестела от бриолина, и в общем в нем было что-то от манекена в витрине модного бутика.

Он испуганно уставился на меня, забыв поздороваться, а Туманский сказал:

– Знакомьтесь, Лиза… Это господин Гурвич, первый помощник Нины Викентьевны. Он вас введет в подробности процедур и нюансы протокола!

– Вы сошли с ума… – смятенно пробормотал он.

– Да бросьте вы, Вадим! – брезгливо фыркнул Туманский. – Нина загнала нас за Можай… И вы это лучше меня знаете! Так что приступайте… Наша спасительница – человек неглупый. Но не усложняйте! Попроще, попроще…

– Мне очень горестно, Симон… – вдруг яростно вскинулась Элга. – Вы не имеете уважения даже к смерти! Я просто не в состоянии больше заниматься этой особой…

– Вы будете заниматься тем, что вам скажут, Карловна! – тихо сказал он. – Я вам не Нина! Я вас просто вышибу! И вы отправитесь отсюда ко всем чертям! Прислуживать очередной московской корове! И делать из нее трепетную лань…

– Вы невоспитанны… – побелев, сообщила она. – Я никогда вам этого не говорила. Из большого уважения к ее чувствам. Вы же бандит, Симон!

– Есть немного… – согласился он и вышел.

ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА

Розовая капсулка и убойной мощи пойло, намешанное по рецепту Элги, сработало безупречно – сна ни в одном глазу, я чувствовала себя так, словно готова отмахать марафонскую дистанцию. Я впервые летела в вертолете, и это было похоже на то, словно тебя сунули в бетономешалку. Все тряслось, ревели турбины, и говорить не было никакой возможности – только кричать. Вадим и пытался мне что-то растолковывать насчет каких-то векселей, личных «авалей» и банковских гарантий, но понял, что кричать мне в ухо бессмысленно, и отвалился.

В салоне бывшего армейского МИ-18, переделанного под личную колесницу Н. В. Туманской, было шесть кресел, привинченный между ними столик, в отдельном отсеке помещалась подвесная койка, накрытая шкурой белого медведя. Там же была стойка для охотничьих ружей, а на переборке висела фотография хозяйки в унтах, красном стеганом комбинезоне, с карабином в руках. У ног ее распластался тот самый медведь, шкура которого и была представлена на койке. Оказывается, Н. В. Туманская умела и такое…

В иллюминатор почти ничего не было видно, его заливали косые струйки дождя, сверху было черное небо, снизу – черный беспросветный лес, и было и без слов понятно, что мы летим не в Москву, а куда-то на север, в настоящую Тмутаракань, во всяком случае, не собираемся заруливать в цивилизованную Тверь и оставляем далеко на западе северную столицу.

Четыре кресла из шести были заняты, рядом со мной сидел Гурвич, впереди светил розовой лысиной расхристанный толстячок в перхоти, которого мне представили как главу юридической службы и который уже нагло, не моргнув глазом именовал меня «Нина Викентьевна», а рядом с ним кивал башкой главный охранник, тот самый, окорокообразный. Все дремали, и только он то и дело вздергивался и выворачивал шею, каждый раз убеждаясь, что я на месте. У него была смешная фамилия – Чичерюкин, но больше ничего смешного в нем не было. Он прилип ко мне, как пластырь, следил настороженно за каждым движением и пережевывал в мозгах каждое мое слово.

Сопровождал он меня и за несколько минут до отлета, когда я уже полностью прибарахлилась, навела полный марафет, вертолет грел двигатели, но я потребовала, чтобы мне показали Гришуню. Мол, как он там, и без свидания с ним – ничего делать не стану.

Мой мальчишечка спал на одной из коек на «вахте» как убитый, уткнувшись мордашкой в подушку, только розовая попка торчала из-под одеяла. А на второй койке сидел и читал книгу Клецов в трусах и тельняшке. Он сделал из газеты колпак на лампочку, чтобы свет не попадал на ребенка, горшок был наготове, а Гришкины ползуны сушились на веревочке.

Клецов поднялся, недоуменно разглядывая меня, и это было смешно. Но все-таки узнал и сказал очумело:

– Это ты, что ли? Чего вырядилась?

– Мне работу дали, Петя. – с воодушевлением сообщила я. – Считай, что все это – спецовка! А вообще-то я тебя отмазала… Так что тебя никто не турнет. Этот хмырь, который Семен Семеныч, согласен считать все, что было, включая пивко, легким недоразумением… Так что ты в полном порядке! Скажи мне «спасибо»…

– Какое, к чертовой матери, «спасибо»? Какую работу тебе дали? Ты во что опять вляпалась, Лиза?!

– Без комментариев! – пригрозил мне скучным голосом Чичерюкин. – А ты, Клецов, мне еще объяснительную должен… Что вы там с напарником таскали, сколько вылакали и чем закусывали.

– Ты один за Гришкой смотришь? – перебила я его.

– Да нет… Сидела тут тетка. Я ее спать отправил…

– Вот что, Петь! – задумалась я. – Я его тут ни на каких теток не оставлю. Давай-ка утречком собирай все бебехи и вези его к Гаше! Прямо в Плетениху… Там у нее внучат – целый конвейер, где четверо – там и пятый. Вот ей я доверяюсь…

– Хорошо, Лиз… Пусть так… – кивнул Петро.

– Ничего хорошего, – твердо сказал охранник. – И ничего «так» не будет! И этот шкет останется здесь, на территории, при Глашке Мухиной. А вот тебя лично я не держу. У тебя же отгулы? Вот и отдыхай! А тут найдется кому понянчить…

– Ничего себе шуточки! Это что же вы, ребенка в заложники оставляете? Для гарантии, что ли? Чтобы я не взбрыкнула? – начала соображать я.

– Разговорчики, мадам! – тускло глянул Чичерюкин. – Разъясни ей, Клецов, – тут у нас не возражают!

– Вы что опять заплели? Во что ее впутываете? – окаменел лицом Петро.

– Она сама знает, – ухмыльнулся Чичерюкин. – А вот ты – не суйся… У каждого свое корыто, что наливают, то и хлебай! Пока наливают!

– Лизавета… Не смей… Понимаешь?!

– Такая жизнь, Петя! Надо… – Я похлопала его по плечу и рванула с «вахты», только бы не объясняться, да еще при этом барбосе.

Даже до меня дошло – Гришуньку они и впрямь придерживают с умыслом, чтобы его вырвать у них, я на все пойду.

И за всей этой плетенкой стала возникать точная и почти примитивная продуманность, жесткая и в общем жестокая беспощадность каждого шага любезного моему сердцу «Симона», истинного хозяина всего этого имущества и даже людей, господина Туманского…

Наконец из ночи высыпали пригоршни огней, цепочки уличных фонарей вдоль крыш какого-то поселка, потом сплошное сияние встало над плоскими крышами цехов, заводских труб и строений, вертолет прошел над квадратным черным прудом и сел возле древней, черной от копоти и сажи кирпичной водокачки.

Все стихло, и мы вылезли на травяной пятачок неподалеку от сквозных заводских ворот. Трава была мокрая – здесь тоже недавно шел дождь. Нас никто не встречал, только рыжая дворняга подошла и издали начала нас рассматривать.

Потом из ворот выбежал толстый дядька в белой каске и светлом комбинезоне, на раскормленной физии сияла улыбка, и даже усы торчком, рыжие, с сединкой, тоже приветственно улыбались.

В руках у него был зонт, и хотя с неба уже ничего не капало, он разлетелся именно ко мне, услужливо раскрыл зонт, укрывая меня под ним, зачастил ласково:

– Заждались… Заждались! Но, в общем, все готово… Все на месте! Прошу… Прошу…

Я протянула ему величественно руку в коричневой лайковой перчатке, он чуть ли не лизнул ее, но тут же странно заморгал, приглядываясь. Вадим не дал ему сказать ни слова, тут же оттеснил в сторонку и что-то зашептал в ухо.

– Ага… – закивал тот. – Это я понимаю… Угу! А вот это не понимаю! Ага… Именно он требует? Ага…

А я и недопонял…

Мне это надоело, и я капризно фыркнула:

– Ну, что же вы стоите? Ведите! Куда там надо?

– За мной! За мной! – Пересиливая оторопь, толстячок побежал впереди нас.

Гурвич семенил рядом со мной, поддерживая под локоток, а я плыла, как королевская каравелла под всеми парусами и стягами, развевая полы широченного шелестящего шелком плащ-пальто, щурясь сквозь желтоватые притемненные очки в массивной оправе, скрывавшие истинный цвет моих глаз, покачивая полями огромной летней шляпы, которую я нахлобучила сверху парика в последний момент, придерживая на ремне сумку-сундучок, в которой ничего не было, кроме пудреницы и носового платка – вся такая величественная, значительная и недосягаемая для простолюдинов.

– Вы как? Через цеха идем? Или как? – с долей растерянности оглянулся толстяк.

– Всенепременно, дружок! Всенепременно! – Я милостиво похлопала его по плечу, а Вадим захрюкал. Оказывается, он так смеялся.

Но технический директор этого заведения с трубами страдальчески покосился на него и вдруг, щелкнув каблуками и почтительно склонив голову, сказал:

– Только прошу поосторожнее, Нина Викентьевна! Печи, знаете ли… Огонь!

Это он так показывал, что нашу экспедицию не отвергает, а лично меня принимает за ту, которую он и был обязан встречать. Юрист одобрительно хмыкнул, Гурвич заткнулся, Чичерюкин обогнал всех и зашагал впереди, бдительно озираясь. Приступил, значит, к своим охранным обязанностям.

Мне никто ничего не объяснял, и это было понятно – считалось, что я, то есть она, здесь не впервой.

Так что до всего мне пришлось доходить своим умом. Я и доходила. Мы долго проходили какие-то цеха с бесконечным количеством тамбуров и ворот.

Шла ночная смена, и народу здесь было на удивление мало. Сначала мы попали в какой-то транспортный цех, где на рельсах стоял вагон, в который какие-то работяги грузили большие картонные ящики с чем-то, на нас они внимания не обращали. Потом открылась дверь в огромное помещение, заставленное корытами с жидкой глиной, рядами непонятных станков и верстаков, на которых блестели обрезки стеклянных грязных труб и еще что-то тускло-стеклянное, но здесь из работающих вообще никого не было.

Затем все смешалось – рвануло гулом газового пламени, которое бушевало за сетчатой решеткой, огораживающей плоскую и длинную ленту металлического конвейера. На ленте лежало бесчисленное количество стаканов, бокалов, фужеров, кувшинов, графинов и еще каких-то поделок из стекла, которые омывало это пламя. Чуть позже я узнала, что весь этот лязгающий и гудящий гардероб называется «дера» и здесь закаливают стекло.

А потом пошло уж совсем чудовищное: я увидела чавкающий, чмокающий, брызжущий искрами, фыркающий языками пламени агрегат высотой в трехэтажный дом, где-то внутри которого вертелась плоская карусель с чашечками, и в эти чашечки падали и падали откуда-то комки алого раскаленного теста, что-то пукало, поддувалось, а на полу близ этого бронтозавра лежала гора обыкновенных бракованных мятых бутылок.

В соседнем цеху я увидела то, что как-то видела по телику, и узнала наконец: на круглом помосте, накрытом вытяжками, сидели два мужика и две женщины обыкновенного вида, сонные, они ели хлеб, запивая казенным молоком, в стойках стояли металлические трубки с резиновыми клизмами на концах, повсюду валялись оплывы и комки застывшего цветного стекла – рубиново-алого, темно-синего, малахитового, а какой-то парень, раздетый по пояс, уже, видно, закусил, потому что жонглировал и делал выпады своей трубкой, как шпагой, внимательно разглядывая, как начинает раздуваться на конце трубки капля раскаленной и вязкой стекломассы.

– Это все что – тоже мое? – наконец спросила я у Вадима.

– Что? А, да… Ее… То есть ваше…

– Ну, и что все это значит? Весь этот бардачок?

С трубами? Как он называется?

– Когда-то это называлось «Стеклозавод имени ДПК…» То есть Дня Парижской коммуны… – сказал он. – Поселок при нем. Газовое топливо гонят с Ямала, поташ импортный, песок марки "О" высшей чистоты, годный для хрусталя и оптики, когда-то возили из Гуся, теперь – тоже валютный, из Румынии…

Но хрусталь, посудное стекло – не главное. Еще есть закрытый цех. там приличные автоматы, когда-то вкалывали на оборонку, гнали волоконную оптику, то есть оптическое волокно. Теперь – стоит…

– Ну, и что я со всем этим делаю? С ДПК?

– Продаете.

Вадим смотрел на меня перепуганно.

– Мамочка моя! – зашептал он. – Я же вам почти час вдалбливал! Вы что, совсем «ку-ку»?

– Не боись, служивый, не подведу… – поправила я ему галстучек. – А ночь – это вы специально выбрали? Чтобы меня особенно и разглядеть было некому?

– Конечно…

– Эй, ты! Фря в шляпе! – вдруг завопила одна из женщин, подбоченившись. – Почему зарплату не плотют?! Чего ходишь, нюхаешь? Не докладывают тебе, что ли? Сплошное говно, а не работа!

Местный деятель в своей белой каске смешался, не зная, что ответить, но я нашлась:

– Я понимаю ваши проблемы, мадам… Обещаю – скоро все переменится. Мы принимаем меры.

– Они принимают, а? Они принимают, а нам жрать нечего! Сами в валюте купаетесь, а нам вместо рублей – рюмашки на продажу… Где твои обещалки-то, богачка?!

Мы улепетнули по-английски, не прощаясь, и, когда мощные крики разъяренной стеклодувши остались позади, я тихо сказала Гурвичу:

– Не дергайся… Видишь, как трудовой народ? Сразу меня узнал! Как говорится – в лицо!

В конце концов мы добрались до парадного помещения. Это был зал образцов, то есть лучшей готовой продукции. Кое-что я бы отсюда с удовольствием уперла: хотя бы роскошный штоф, под старину, в виде здоровенного, литра на два, петуха из тяжелого, как свинец, стекла, совершенно разбойного вида – крылья у него были алые, брюшко синее, хвост оранжевый, а головка с клювом, разинутым в боевом крике, служившая пробкой, хулиганская…

Тут еще было много всего сверкающего, но мне стало как-то не до готовой продукции. Стены сплошь были завешаны какими-то графиками, чертежами, схемами, на столе громоздились планшеты, тоже с цифирью, распечатками и даже фотографиями каких-то машин, линий и механизмов. А навстречу нам поднялись четверо – совершенно не выспавшиеся господа в вязаных жилетах поверх шотландок, дылдистые, не очень молодые и довольно обычные. Вот этим они и были похожи друг на друга, своей бесцветностью.

Я уже знала, что мне предстоит. Это были представители покупателя, смешанной германо-голландско-бельгийской фирмы, которая положила глаз на этот затюканный заводишко уже давно, – в общем, спецы, эксперты, которые обнюхивали товар и толкались здесь уже второй месяц. Изучали, значит, производственные мощности, возможности реконструкции и развития и прочие хитромудрости, которые Л. Басаргиной были совсем до лампочки.

Для меня самым главным было то, что подлинную хозяйку они и в глаза не видели, и я могла расслабиться.

Голландцы, или как их там называть, видно, уже смирились с российской раздолбанностью, привыкли к тому, что ничего никогда не происходит вовремя, ночному прилету не удивились и быстренько приступили к делу, тем более что я щегольнула какой-то английской фразой. Главный эксперт Свенсон жутко обрадовался, что может растолковывать суть дела на «инглише», бросился к схемам на стенке и – понеслось!

Гурвич понимал все, местный чин, видно, знал все это наизусть, юрист слушал вполуха, листая свои заметки, а охранник не понимал ни слова, но тем не менее занял позицию у дверей, словно боялся, что я смоюсь, держал меня под взглядом, как под прицелом, и время от времени одобрительно кивал. Как будто его полностью устраивала экспертная оценка стоимости и процента изношенности капитальных строений, транспортных путей и всех этих металлических потрохов, которыми были начинены внутренности завода.

Эти немцы или бельгийцы были дотошными до изумления и честно демонстрировали мне, во что они собираются превратить предприятие в будущем – то есть я должна была понять, почему тот или иной агрегат они расценивают по цене металлолома и не включают в общую сумму, поскольку он будет выкинут, а на его место поставлена очередная чудо-мельница в европейском исполнении, и что из этого воспоследует.

Судя по проектным картиночкам, наезжие гости собирались сосредоточиться на этом самом оптическом волокне, но главным все-таки была бутылка! На ноль пять, ноль семь, все по отечественным стандартам, под пиво, водочку и винцо, но зато миллионными тиражами…

Я рисовала в подсунутом мне блокноте чертиков, время от времени подстегивала господина Свенсона вопросительным мычанием, от чего он возбуждался инженерно и экспортно еще пуще, закуривала, делала значительное лицо, но мысли мои были далеко.