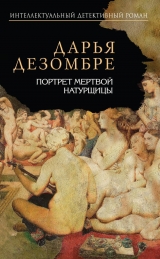

Текст книги "Портрет мертвой натурщицы"

Автор книги: Дарья Дезомбре

Жанр:

Прочие детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Андрей

Он выложил перед Анютиным фотографии: сначала девушек – Любу Зотову, Алину Исачук, Татьяну Переверзину, Наташу Кузнецову, Инну Щавелеву. И чуть помедлив, Свету Столоб. А потом – выше – снимки одалисок, подготовленные Машей.

– Ну, – поднял на него холодные глаза полковник. – Что ты мне тут за пасьянс разложил, Яковлев?

– Ничего не замечаете? – Андрей сел напротив, сузил покрасневшие глаза.

Анютин пожал плечами:

– Бабы из верхнего ряда похожи на баб из нижнего. В какие игры ты со мной играешь, капитан?

Андрей удовлетворенно кивнул:

– Хотел, чтобы вы сами это сказали. А то, если б выводы исходили от меня, вы, шеф, меня бы на смех подняли. Теперь суть, – Андрей ткнул коротко остриженным ногтем в верхнюю фотографию: – это – реальные «потеряшки». А это – одалиски Энгра.

Он взглянул в раздраженное и усталое лицо шефа и достал из кармана сложенную вчетверо репродукцию «Турецких бань».

– Вот, – палец путешествовал с картины на фото. – Алина Исачук – та, что сидит, запрокинув голову. Героиня эскизов, украденных в Монтобане. Дальше – первая из жертв – вот эта, которую держит за грудь… – Андрей закашлялся, и Анютин бросил на него удивленный взгляд. – Затем Света Столоб. То есть у нас это Света, а кто там был у Энгра – бог весть. Потом – погибшая Переверзина, та, что сидит на втором плане. Видите, в профиль? Ее еще причесывает очередная одалиска, Инна Щавелева. Но ту я не нашел – может, просто пропустил. Ну и эта, по центру – но она спиной сидит, тут по полупрофилю фиг поймешь.

Анютин, хмурясь, перебирал фотографии:

– Что про них известно?

– Да пока мало чего, – ответил Андрей – и покривил душой: про Свету Столоб он знал немало. Однако с Анютиным делиться не спешил. К следственной работе эти знания имели мало отношения. – Возраст: от 22 до 28. Все одиноки. Пропали около месяца назад. И, похоже, в данный момент, те, которых маньяк пока не убил, рискуют своей жизнью за сходство с одалисками.

– Ну, это еще бабка надвое сказала. – Анютин помолчал, а потом вскинул на Андрея глаза: – Чья идея?

– Каравай, – бодро отрапортовал Андрей: скрывать автора смысла не было.

– Ясно, – полковник встал с кресла и прошелся по кабинету. – Есть предложения?

– Есть, – Яковлев спокойно собрал со стола фотографии и сложил в папку. – С этим и пришел. Если Маша права и эти «потеряшки» – натурщицы для маньяка, значит, надо выставить наряды на трех оставшихся квартирах. Вдруг повезет? Пока он возвращал тела по месту жительства, может…

– Выполняй, – выдохнул полковник, глядя не на подчиненного, а в окно. Андрей кивнул и вышел из кабинета.

Он

Из девятнадцатого века, от понимания того, как не обойтись художнику без живого дневного света, сохранились в академии эти огромные аудитории, в ясный день наполненные солнечными лучами, но даже в пасмурный всегда дававшие ему ощущение счастья и покоя. Стекло, за которым – небо. Пространство и особая тишина, нарушаемая только шорохом карандашей и редкими разминками натурщицы.

Студенты расположились по кругу. А в центре, лениво щурясь на солнце, восседала Надя. Матерщинница и курильщица, она могла сидеть так неподвижно по четыре часа кряду. А потом вдруг спрыгивала кошачьим движением с подиума, накидывала старый халат и кричала:

– Эй, чахоточные, у кого закурить найдется?!

И тогда все шли шумной толпой в кафе, угощали Надюшу жидким кофием и крепким «Беломором». Но с утра, как сегодня, она была еще ох в какой форме: сидела, словно каменная, и довольный Трофимов, преподаватель академического рисунка, переходил от студента к студенту, заглядывая каждому через плечо, и делал замечания:

– Тень, тень клади гуще! Работай с контрастом, Литвиненко! Савичев, куда руку увел? Где пропорции?!

Голос Трофимки нервировал, как муха, застрявшая в оконном переплете. Он склонил голову набок и включил свою внутреннюю музыку. И там, внутри, сначала тихо и медленно, а потом нарастая темпом и звуком, зазвучал морской прибой. Волны бились о берег, солнечные лучи – в огромные окна, он увлекся и даже не заметил, как со спины подошел Трофимка, удовлетворенно пощелкал языком:

– Блестяще, дружок, блестяще! Как обычно – десять баллов из пяти. Так держать!

Он ничего не ответил, и тень преподавателя за спиной перешла к следующему студенту. Шум моря стал сильнее. А он, хоть и был рад этой музыке, но так и не научился ее контролировать. Грохотали волны, яростно бросаясь на скалистый берег, а рука двигалась все быстрее. И вот уже честное, угловатое Надино тело покрылось поверх наброска странной и страшной картинкой… Будто, наконец, он увидел ее еще более настоящей: рассеченная шея, узлы мышц, выступающие кости…

Порадовавший профессора рисунок на глазах превращался в отвратительный шарж на молодость и красоту в стиле Босха…

Андрей

Раневская с такой силой бил благодарно хвостом, что чуть не сбил поутру сонного Андрея с ног. Причина эдакой истеричной собачьей преданности: три – три! – котлеты, отданные Машей на съедение жадной твари.

Андрей с сожалением проследил взглядом за котлетами в собачьей миске и вздохнул: сплошное расточительство! Эта котлета еще могла прекрасно расположиться в его собственной тарелке. Но Маша, стоящая у плиты в его старом свитере и теплых носках, была прекрасна, справедлива и щедра. Ее ужасно хотелось поцеловать в шею и в гладкое нежное плечо, выскальзывавшее из шерстяного колкого нутра. И Андрей не выдержал – провел губами в кажущемся самым беззащитным месте: там, где атласная шея переходила в шелк забранных в небрежный хвост светлых волос.

– Ты колешься! – улыбнувшись, повела головой Маша. Лицо ее было крайне сосредоточенным – она выкладывала рядком на древнюю Андрееву чугунную сковородку полупрозрачные куски бекона. Башка увлеченного котлетами Раневской дернулась было, но Андрей успел перехватить страдающий взгляд и незаметно для Маши двинул наглую псину в бок:

– Даже и не надейся! Бекон – хозяйская жратва, нечего пялиться!

И пошел себе, насвистывая, в сторону «зимнего» рукомойника на веранде, где (ради Машиного приезда) уже было выложено хрустящее от крахмала вафельное полотенце. Сквозь заиндевевшие ромбики стекол светило холодное зимнее солнце. «Хорошо, что выходной, – подумал Андрей. – Что можно доспать до момента, когда в окнах будет белый день, а не темная ночь, когда не бриться хочется, а харакири себе сделать».

А Маша тем временем выложила на каждую из щербатых тарелок по щедрому куску яичницы, водрузила по центру, не отрывая от Андрея ироничного взгляда, большую бутыль кетчупа, разлила по чашкам кофе из старой джезвы.

Почему-то каждый раз, когда она наезжала к нему на дачку, он будто новыми глазами смотрел на убогость своего бытия, отмечая и доски пола в облезающих хлопьях коричневой краски, и вот эту прокопченную, всю в саже, джезву. Каждый раз он обещался себе срочно – срочно! – закупить все новое и приличное где-нибудь в «Икее». Но – удивительное дело! – с отъездом Маши весь его корявый неандертальский быт не то чтобы приходил в норму, но пропадал, не существовал отдельно от Машиного критического взгляда.

Андрей сел за стол, улыбнулся ей, щедро полил яичницу кетчупом и принялся есть.

– Вы просто пугающе схожи с Раневской! – Маша явно им любовалась. – Вы точно не родственники?

– По дяде с материнской стороны, – орудуя челюстями, кивнул Андрей, отпив из кружки кофе. – Тот еще был кобель. Но до Раневской ему – как до неба! Правду я говорю, псина?

Он обвел кухню глазами, но Раневской не приметил. Маша скосила взгляд вниз, и Андрей угадал расположение подхалимажных войск: башка у Маши на коленях, а все остальное туловище надежно спрятано под столом. Хорошо устроился!

– Раневская! – рявкнул он и услышал глухой стук о столешницу. – Марш гулять на улицу!

И выпроводил неохотно трусящего за ним наглеца на свежий воздух. Вернулся и снова принялся за яичницу. Потом допил кофе. И только тогда, повернувшись к Маше, решительно заявил:

– Надо снять квартиру!

– А? – Маша, откинувшись на стуле, рассеянно смотрела в окно на пса, деловито оставляющего повсюду на шести сотках свои хозяйские метки.

– Маша, я понимаю, тебе сюда ездить неудобно. Потом – тут некомфортно.

– Что? – наконец, развернулась к нему Маша. – Не придумывай!

– Нет, – упрямо мотнул головой Андрей. – Тебе нужен нормальный душ, туалет там, биде…

На «биде» Маша расхохоталась:

– Глупости. Мне нужен свежий воздух и Раневская – куда мы собаку денем в квартире? И еще… – Маша посерьезнела. – Что мне действительно нужно, так это сходить снова в Пушкинский.

– Зачем?

– Надо оглядеться. Понимаешь, о чем я?

– Пока нет, – нахмурился Андрей.

Но Маша уже сидела на стуле прямее некуда и напряженно смотрела сквозь Андрея:

– Я думаю, Копиист наш… Он сначала должен был увидеть Энгра, им проникнуться. Где-то есть отправная точка, понимаешь? И она не во французской провинции, а здесь, у нас под боком, в Москве. И нам хорошо бы ее нащупать.

Андрей вздохнул:

– Знать бы еще, где щупать.

Маша помолчала, потом стала убирать со стола.

– Думаю, надо проверить музеи. Подменять картины он ведь тоже начал на родине. Это потом уже уверился в собственной безнаказанности, разыгрался, вышел на международную арену…

Андрей взял у нее из рук тарелки, пошел на веранду, где у него стоял таз «для мытья посуды» из белого, шершавого по краям от древности пластика. Нет, это все же никуда не годится! И принялся быстро мыть чашки, потом тарелки. Маша маялась рядом и выжидательно на него глядела.

– Хочешь сказать, – Андрей выложил тарелки с чашками замысловатой конструкцией на полотенце, чтобы быстрее высохли, – что он типичный «игрун» – любитель порезвиться на чужих и своих нервах? Для этого и похищения, и эскизы Энгра на месте преступления, и подмена рисунков на копии…

Маша кивнула:

– Да. И надо сходить на его площадку для игр. И приглядеться.

– Мысль дельная, – Андрей вытер руки и обнял Машу. – Только давай без меня. Я все-таки поеду на Петровку, у меня там своя «игровая», – и поцеловал ее в нос. – А насчет квартиры ты все-таки подумай.

– Не о чем тут думать, Андрей. – Маша прижалась к нему и тихо добавила: – Пока мама не придет в форму, я не смогу ее оставить на долгое время. А дача твоя мне очень нравится.

Андрей грустно усмехнулся и чуть отстранился. Все правильно. Он вздохнул.

Маша

Маша стояла перед картиной Энгра: «Мадонна перед чашей с причастием». В свое время только что привезенную картину демонстрировали избалованной петербургской публике в отдельном зале Эрмитажа. Публика картины не оценила – Мадонна была антиподом иконописных Богородиц: ни младенца, ни проникновенного взгляда в глаза зрителю. Лицо, будто бы лишенное эмоций, в композиции – четкая вертикаль: центральная фигура, два высоких подсвечника на переднем плане. Жесткая симметрия, которую не спасает даже наличие теплых тонов. «Холодная картина, – решила Маша. – Рождающая ноль эмоций».

– Вот так встреча! – услышала она знакомый голос. И, обернувшись, улыбнулась: за спиной, в вечных золотых очках, стоял Комаровский. – Что, не можете даже в выходные забыть о деле?

– Что, не можете даже выходные прожить без музея? – парировала Маша.

– Готовлю выставку, – развел руками Комаровский. – Это вечная музейная суета! Ну, а как вам наш Энгр?

Маша смущенно пожала плечами:

– Мне кажется, он не религиозный художник.

– Соглашусь, – качнулся на носках Комаровский. – Портреты ему удавались лучше. А вы заметили: у Энгра все женщины на картинах имеют что-то общее?

Маша легко улыбнулась:

– По-моему, у каждого художника есть свой женский типаж.

– Ну да, ну да, – покивал Комаровский. – Мужчины все-таки что любят, то, с позволения сказать, и рисуют. Но энгровский тип мне почему-то особенно близок.

Маша подняла бровь:

– Похоже, у меня мало шансов добиться вашего расположения.

И, прервав квохчущий смех замдиректора, нерешительно спросила:

– Лев Александрович, а вы не помните, как давно в музее проводились выставки Энгра? Или, может быть, выставка художников неоклассицизма, на которой могли экспонироваться его картины?

Комаровский посерьезнел и, взяв Машу под локоток, повел ее в задумчивости дальше по залу. Она послушно шагала рядом.

– Вы знаете, Мария, ни Энгр, ни его современники уже давно не выставлялись в ГМИИ, – он прокашлялся и искоса взглянул на нее. – Но была одна выставка, напрямую с Энгром не связанная… Скажите, вам знакомо выражение – «Скрипка Энгра»?

Маша кивнула:

– Да, знакомо. Насколько я помню, оно обозначает второе призвание… Ведь Энгр был еще и отличным скрипачом.

– Именно, – кивнул Комаровский. – Так вот. Не так давно в нашем музее проводилась выставка под таким названием. Мы собрали работы талантливых людей, для которых живопись стала вторым призванием: пианист Рихтер, писательница Петрушевская… То есть, как вы видите, от Энгра осталось одно название…

Маша слушала и смотрела по сторонам весьма рассеянно, как вдруг встала словно вкопанная. Да так резко, что Комаровский наткнулся на ее спину и стал бормотать извинения.

Но Маша на извинения никак не отреагировала, а молча стояла и смотрела на картину в том же зале, висящую, как зеркальное отражение по диагонали энгровской работы: натюрморт конца XVIII века. Темный фон, на котором, казалось, еще ярче выступал изысканный букет в высокой серебряной вазе: смесь мелких и крупных цветов: желтых, белых, бледно-розовых, темно-красных. Рядом – тяжелая книга в кожаном переплете и… скрипка. Будто случайно забытая музыкантом на столе.

Комаровский, нахмурившись, переводил взгляд с картины на Машу.

– Машенька, – наконец, не выдержал он. – Ну помилуйте, голубушка! Данная работа к Энгру никак не относится! Она более ранняя, итальянский натюрморт, достаточно редкое сочетание предметов…

Маша обернулась к нему, смущенно улыбнулась:

– Вы наверняка правы. Но я, если позволите, все же ее сфотографирую, – она вынула из кармана мобильный телефон и сделала с десяток снимков: всего натюрморта, только цветов, только книги, только скрипки.

Комаровский неловко топтался рядом:

– Если хотите, могу достать вам качественную репродукцию…

– Да нет, – Маша спрятала телефон в карман джинсов. – Думаю, и этого будет достаточно.

– Ну, как знаете, – пожал плечами Комаровский и вперил в нее весьма подозрительный взгляд.

Маша еще раз смущенно улыбнулась и решила, что пора откланяться.

Расставаясь с Комаровским на выходе из музея, она обещала держать его в курсе, как только появятся какие-нибудь новости. Замдиректора, в свою очередь, просил стажера не стесняться: обращаться, если вдруг понадобится его помощь. Он был полон искреннего доброжелательства, но… Пожимая на прощание Маше руку, еще раз внимательно взглянул на нее поверх золотых очков, будто хотел докопаться до несуществующих пока догадок в ее голове.

Более того – как только Маша скрылась за дверью музея, Лев Александрович с резвостью, неожиданной для господина его возраста и положения, перепрыгивая через ступени, поднялся вверх по лестнице и потом – побежал дальше, в сторону анонимного натюрморта итальянской работы.

И там застыл, как давеча Маша, хмурясь и бормоча что-то про себя, а потом круто развернулся и вышел.

Маша

Она редко заходила в антикварные лавки, поэтому сейчас ее мучило любопытство: все помещение напоминало тусклое старое зеркало в темных пятнах. Вглядевшись, можно было заметить парочку пухлых барочных ангелов, или золотисто отсвечивающий пропыленным медным боком кофейник, или ореховый буфет. Маша ждала, когда освободится антиквар, и одновременно – надеялась, что у нее достанет еще времени осмотреться. Тяжелые шторы умышленно не пропускали внутрь суетливую жизнь, все мысли о настоящем ушли: Маше захотелось присесть на один из обитых карминным бархатом чиппендейловских стульев и ни о чем не думать. А просто вдыхать воздух, пахнущий совсем иной, удаленной по времени, золотой пылью, старой кожей и воском.

Но только она опустилась на протертый бархат, как почувствовала легкое движение за спиной и до плеча дотронулась чья-то, казалось, призрачная рука. Вздрогнув, Маша обернулась.

Перед ней стоял сухонький старичок и показывал пальцем на жилистое горло.

– Прошу меня извинить, – зашептал он. – Только что мне сделали операцию на голосовых связках: всю жизнь слишком много болтал – и вот результат! Совсем не могу говорить. Пройдемте ко мне в кабинет.

И он повел ее узким проходом, сделавшим бы честь даже коридорам питерских коммуналок: так густо он был заставлен и завешан неразличимыми в потемках предметами. Сам кабинет – малюсенькая комнатенка, впрочем, с большим зарешеченным выходящим во двор окном, – вмещал только огромный стол, два стула – для хозяина и визитера, и шкаф, полный, очевидно, еще не оцененных предметов старины.

Маша на секунду сощурила глаза, привыкая к яркому свету, а старичок (звали его Максимилианом Алуевым, и он считался первым в Москве спецом и скупщиком классического европейского рисунка XVIII–XIX веков) покивал и зашептал интимно:

– Не уверен, будет ли от меня прок с вашим подражателем! Времена меняются, о темпера, уморис! – это так у нас на искусствоведческом изящно вполне каламбурили. Раньше Микеланджело достаточно было просто закопать свою статую, чтобы, откопав, выдать за античный оригинал. Если не ошибаюсь, кардинал Риарио отвалил за нее посреднику двести дукатов! Правда, до гения Возрождения добралось дай бог тридцать! И никакой тебе радиографии!

Он показал жестом на стул, предлагая ей сесть:

– И даже при нынешнем техническом прогрессе мы изнемогаем под лавиной подделок. Вот Коро с Айвазовским, к примеру – официально у француза 600 картин, а только в Штатах, по разным подсчетам, их более трех тысяч. А уж Иван Константинович сам признавал за собой шесть тысяч работ, а у нас за подлинники проходят уже шестьдесят тысяч! Если вам нужна серьезная экспертиза: я имею в виду краску, грунтовку, холст…

Маша покачала головой:

– Я не совсем…

Но старик, хоть и без голоса, уже сел на своего конька:

– У нас тут и оборудования подходящего не найдется. Конечно, всегда можно взглянуть невооруженным взглядом, глаз-то у меня обученный, но – с одной стороны катаракта назревает, с другой – минус три. А у меня тут только бинокулярный микроскоп, впрочем, мой любимый. Никогда не приходилось заглядывать?

Маша улыбнулась – любимый микроскоп?

– Только на уроках биологии, – сказала она.

– Ха! Микроорганизмы? Скукота! Сейчас, подождите-ка! – И Алуев жестом фокусника сдернул белую простынку с микроскопа, стоявшего на окне. Кряхтя, перенес агрегат на стол. Открыл шкаф и вынул небольшой холст – сантиметров двадцать на пятнадцать.

Маша пригляделась к картине: сумерки, какой-то порт. Старик подложил холст под микроскоп и приглашающим жестом предложил ей взглянуть.

Маша склонилась над окуляром.

– Что видите? – нетерпеливо зашептал рядом Алуев.

– Похоже на равнины и на взгорья. Или на море, – медленно, завороженно сказала Маша.

– Волны – это лессировочные мазки, увеличенные в пятьдесят раз, – удовлетворенно шепнул Алуев. – Слои краски, где больше лака, чем пигмента.

Маша с трудом оторвалась от микроскопа.

– Спасибо. Это…

– Завораживающе, правда? – Алуев был доволен эффектом. – Можно заглянуть, так сказать, внутрь картины. Увидеть реставрацию, оценить дефекты. А трещины вы заметили – как каньоны, заполненные пылью? По этой пыли мы определяем, подлинные ли перед нами работы.

– По пыли? – нахмурилась Маша.

– По тому, сколько ее в трещине скорее… – прошептал Алуев. – Видите ли, кракелюры – те трещинки на живописном слое, что так умиляют профанов, когда они хотят купить картину «постарее», легко создаются искусственным путем. Достаточно нагреть и резко охладить свой шедевр. Хотя и тут есть тонкости…

– Максимилиан Всеволодович… – начала Маша.

– А вот поляризационного микроскопа я не держу, – перебил ее старик. – Увеличение огромное, и красиво, не спорю. Знаете, как выглядит кусочек картины, увеличенный в 600 раз?

– Нет, – Маша с улыбкой склонила голову к плечу. Похоже, на сегодня ей лекция обеспечена.

Алуев закатил выцветшие глаза:

– Как россыпь драгоценных камней. Каждый пигмент дает свой цвет. Ну, и еще есть всякого рода излучения – рентген, ультрафиолет, ультракрасные лучи… – Он приятельски подмигнул Маше птичьим глазом в морщинистых веках: она явно ему понравилась.

– Наши бледные московские красавицы пользуют ультрафиолет для загара в солярии, а эксперты определяют с его помощью более свежий лак при массивной реставрации или смене подписи. Или возьмите рентген. Я просвечиваю им свое бренное тело, чтобы увидеть, как поживает мой артрит, а просветив картину, вы можете увидеть белила и определить, из чего их сделали.

– И что не так с белилами?

– Все так. Только основа у них разная. В основном – свинец. Но в XIX веке стали применять цинк, а в XX – титан.

– Хорошо, – Маша и не заметила, как сложила руки в типичной позе отличницы за партой. – Это, возможно, поможет вам определить временной промежуток, но не художника.

– Верно! – кивнул Алуев. – Но белилами рисовали подмалевок – и для визуального эффекта, и для экономии более дорогих красок. А подмалевок – это как почерк художника, иногда еще более явный, чем подпись. Подделать его, в отличие от подписи, много сложнее. – И он победительно взглянул на Машу. – У нас даже уже имеются, как, например, истории болезней в поликлиниках – базы рентгенограмм картин великих мастеров. Правда, попадают они в руки не только экспертам, м-да.

– А что с инфракрасными лучами? – не удержалась Маша.

– О! Совсем другой спектр! Очень любопытный. Знаете, можно детективы писать! Под инфракрасными лучами проявляется ранний, нижележащий рисунок. Он часто сделан карандашом или черной краской и выдает изначальные намерения художника. Так, к примеру, под портретом старика с бородой Рембрандта обнаружили его автопортрет. Или вот знаменитые «Менины» Веласкеса – там в изначальном рисунке и последующей смене его – политическая интрига мадридского двора! Или еще история с загадочной девушкой Ватто…

– Максимилиан Всеволодович, – Маша бросила взгляд на часы и ужаснулась: – простите меня, но…

Алуев замахал руками:

– Да, конечно, про Ватто расскажу в следующий раз!

Маша виновато на него посмотрела:

– Мне это очень интересно, но дело у меня к вам крайне важное. И оно заключается не столько в экспертизе, точнее – в экспертизе в иную сторону. Мы знаем, что рисунки – подделка. И нам необходимо определить имитатора, Копииста…

Алуев кивнул и протянул руку к большому конверту, который Маша вытащила из сумки. Он посмотрел дату на конверте – сегодняшнее число. И место отправки – Монтебан, и еще одна печать, переправленной уже из столицы дипломатической почты – Париж. Хмыкнул.

– Утренняя диппочта? – прошелестел он. Маша кивнула. Алуев достал рисунки и ловким, совсем не старческим жестом вынул из ящика вполне современную лупу.

Тут микроскоп не нужен! – сказал он и склонился над эскизами.

Затем по-юношески резво развернулся на стуле и рассмотрел набросок на свет. Покивал, пощелкал одобрительно языком и вновь с довольной улыбкой повернулся к Маше.

– И что, – протянул он ей обратно рисунки, – так французы и не поняли, что́ у них хранится вместо их обожаемого Энгра?

Маша без слов помотала головой.

– Ну-ну, молодец какой этот ваш Копиист! – шепоточком бодро сказал Алуев.

Маша вежливо улыбнулась:

– Этот «молодец» убил трех женщин и может убить еще троих. А мы пока не в силах найти никого, кто смог бы опознать его руку.

Алуев посерьезнел, побарабанил сухими пальцами по массивной столешнице:

– А вы не пробовали, милая, зайти поспрашивать в Академию художеств?

И на вопросительный взгляд Маши пожал плечами:

– Ну ведь кто-то должен был научить вашего героя такой виртуозной технике? Поверьте мне, не так много в нашей стране заведений, способных выпестовать подобный талант…

И они одновременно нахмурились. Маша сказала себе, что она – идиотка, раз не подумала об этом раньше. А Алуев озвучил свою мысль, уже прощаясь с ней у двери лавки:

– Мда, не был бы он так запачкан, я попросил бы вас меня с ним свести, когда поймаете.

И добавил расстроенно:

– Такая сангинная техника! И мы о нем ничего не знаем! Фантастика!