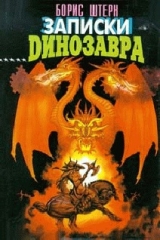

Текст книги "Записки динозавра"

Автор книги: Борис Штерн

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Борис Штерн

Записки динозавра

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Мою фамилию еще можно прочитать на последней странице в любом номере научно-популярного журнала «Наука и мысль» во главе списка сотрудников и редакционной коллегии. Как говорится: «Спешите видеть!» Она (моя фамилия) давно уже не представляет военной или государственной тайны: Невеселов_Ю.В., главный редактор этого журнала. Очень скоро ее обведут траурной рамкой… вот так:

А потом она навсегда исчезнет, потому что детей у меня нет… (Кроме внучки, которая, когда-нибудь наконец-то выйдет замуж и сменит фамилию.)

Зовут меня Юрий Васильевич, живу я в красивом березовом лесу у Печенеговского водохранилища, в академическом городке Березань. Раньше поселок назывался Печенежки, но его переименовали (печенеги, как ни крути, были когда-то врагами народа) – как видно, по аналогии с Дубной; раз есть Дубна, пусть будет и Березань.

Пусть будет. Название все равно не прижилось. Здесь у нас все свое – головное учреждение без вывески, радиотелескоп, сейсмостанция, экспериментальный реактор, огороды, теплицы, а на том берегу в Кузьминках расположена тьма-тараканская лабораторий и всякой научной всячины – есть даже двухэтажный Дом ученых, где почитают за честь выступать не только народные артисты, но и эстрадные примадонны как женского, так и мужеского пола.

«Не надо печалиться, вся жизнь впереди…» – это мы слышали.

Кузьминки и Печенежки составляют мой ареал, мою экологическую нишу… Живу я здесь. И больше нигде жить не могу. От Одессы, где я родился и провел детство и юность, у меня осталось мало воспоминаний, но множество каких-то смазанных впечатлений. Ах, Одесса!… Я не был там черт-те сколько лет – с тех пор, когда, схватив фанерный чемодан и привязав к нему клетку со своим ангелом-хранителем, удрал в Москву, подальше от Черного моря, Шур Балагановых и Мишек Япончиков… Спору нет, ребята они были удалые, но с кем поведешься, с тем и наберешься, верно? Но об Одессе – молчок. Подозреваю, что эти мои одесские впечатления давно уже спутались с книжными (у меня в голове вообще все перемешалось), и потому не хочу врать.

В столице, правда, я тоже долго не задержался – в сущности, ученому Москва нужна только для того, чтобы получить приличное образование из первых рук, – а потом всю жизнь просидел в лесу, вот уже собрался помирать, с пропиской не будет сложностей – место на кузьминкинском мемориальном кладбище для меня давно «забито», а меня даже не тянет выглянуть на опушку – за последние черт-те сколько лет я всего три раза выползал из леса: посетил по делу Москву и слетал без дела в Ленинград и на Чукотку. Этими сношениями с цивилизацией я сыт по горло, так что извините, если что не так. Мне в Кузьминках лучше.

Ну и сиди в своих Кузьминках.

Я очень стар. Недавно мне исполнилось девяносто с гаком лет. Гак большой – до ста мне рукой подать. У меня сильнейший склероз, но я еще могу спуститься без лифта с третьего этажа и пешком пройтись по заснеженному проспекту к редакции «Науки и мысли». Несмотря на свою невеселую фамилию, сам себе я не кажусь человеком мрачным, хотя только что какой-то старикашка помоложе в старомодном каракулевом пирожке испуганно сказал: «Извините, Юрий Васильевич…» – и поспешно уступил мне дорогу.

Наверно, по утрам я пугаю людей. Наверно, со стороны я похож на вымирающую мезозойскую рептилию, которой очень не хочется вымирать. Это действует утренний склероз. Он у меня именно утренний – всю жизнь я работал по ночам, и сейчас, в отличие от других стариков, мне по утрам хочется спать, спать, спать, как школьнику. Я сплю на ходу. Утром меня не трожь. Извинения не принимаются. Извинился – гуляй. А в том, что незнакомый старикашка знает мое имя-отчество, нет ничего странного – меня здесь все знают. Я известный фрукт.

Сегодня с утра ко мне от внучки прицепился мотивчик известной песенки. Я напеваю ее, слегка изменив одно слово: «Дедушка плачет, шарик улетел…», а мой черный списанный «ЗИМ» едет рядом со мной на такой малой скорости, что худющие вороны, что-то там клюющие на льду, даже ленятся взлететь, а степенно отходят, уступая нам дорогу. Наконец шофер не выдерживает этой тягомотины, открывает дверцу и укоризненно говорит мне, как ребенку:

– Юрий Васильевич, вам же не туда…

Эта сцена повторяется каждое утро на бис воронам – я забываю, куда собрался идти, хотя вечером перед сном внучка вкладывает мне в нагрудный карман «склерозную записку» с программой на день: «Дед, тебе надо сделать то-то и то-то». Этот листок торчит из кармана, как носовой платочек, но по утрам я забываю в него заглянуть, а к вечеру склероз отпускает, и записка уже не нужна.

– Юрий Васильевич, вам же не туда!

Мог бы не повторять, я уже сам вспомнил, что мне не туда. Разворачиваюсь, как корова на льду, и, стуча тростью, отправляюсь в обратную сторону, в длительное путешествие за три квартала, в учреждение без вывески – хорошо, что дорога туда посыпана песочком.

Павлик, мой шофер, дав по газам, тоже разворачивается и, нарушая все правила уличного движения, продолжает сопровождать меня по левой стороне проспекта, как по дорогам Великобритании, – персональный шофер академика Невеселова никого здесь не боится в отличие от своего шефа. А его шеф боится всего на свете: гололеда, сквозняков, сырой воды, громких голосов, бегущих людей… Боюсь случайно обидеть кого-нибудь или забыть что-то важное, а пуще всего на свете я боюсь нечистой силы, которая с недавних пор раздваивает меня – отделяет мой рассудок от тела, привешивая его сверху, как упомянутый в стародавней песенке воздушный шарик, и оттуда на привязи наблюдает за мной. Говорят, что подобное раздвоение личности испытывают курильщики опиума… К сожалению, не курил, не знаю.

Вот и сейчас мой разум, покачиваясь на веревочке, внимательно наблюдает свысока, как его дряхлое вместилище продвигается на работу. Ощущение не из приятных. Я боюсь, что однажды веревочка оборвется, шарик улетит, а моя неуправляемая развалина будет продолжать брести по инерции неизвестно куда. Дедушка плачет, шарик улетел…

– Извините, Юрий Васильевич, не могли бы вы уделить мне пять минут?

«В чем дело?… – думаю я. – Опять этот старикашка. Кто такой?»

– Я приехал первой электричкой, чтобы встретиться с вами, но, боюсь, что моя фамилия…

Он что– то еще говорит. Не пойму, что он такое говорит? Что-то просит, чего-то боится… Нищий, что ли? Потертый тулуп, смушковый пирожок… На нищего не похож.

– А он голубой, – отвечаю я и прохожу мимо, сердито стуча тростью.

Я же предупреждал: утром меня лучше не трогать – особенно незнакомым людям.

Старикашка отстал, я о нем забыл, и мы медленно приближаемся к учреждению без вывески – я впереди, за мной – черный «ЗИМ». Нашу похоронную процессию видно издалека. Человек с кобурой на боку начинает открывать передо мной тяжелую дверь, а Павлик в последний момент извещает меня:

– Юрий Васильевич, я отлучусь на один час.

Павлик не спрашивает, не просит, а именно ИЗВЕЩАЕТ меня. Павлик знает, что я не откажу. Он знает, что на своем шефе можно по мелочам комфортабельно ездить, как на «ЗИМе», и что я даже не спрошу, куда это он отлучится на один час. Я все про него знаю: нет, его не интересуют левые рейсы и нетрудовые доходы, – Павлик у нас ловелас… а попросту, кобель, – за один час отлучки он успевает устроить свои любовные дела… Этого, наверно, я уже никогда не пойму – как по утрам он находит себе подруг?! Они же все на работе!

– Ладно, отлучись.

Охранник закрывает за мной дверь, и я оказываюсь внутри своего учреждения без вывески.

2

Меня бросаются раздевать, но я не даюсь – сам расстегиваю пальто, прохожу мимо стенда «Наших дорогих ветеранов», где первой висит моя парадная фотография, и поднимаюсь на второй этаж, не давая никому себя поддерживать. Там, на втором этаже, мой кабинет. Я давно уже наблюдаю, как эти черти постепенно превращают его в мемориальный музей – сносят сюда какой-то послевоенный хлам: настольную лампу с шелковым китайским абажуром с драконами, гнутые стулья и толстые стеклянные, граненые под хрусталь, чернильницы с крышками…

Что ж, если им так нравится. Если им так нравится заживо меня хоронить. Девяносто с гаком лет – это безобразие. Я не собирался так долго жить.

В кабинет протискивается мой лучший и любимый ученик Владислав Николаевич Бессмертный, директор этого учреждения без вывески. У Владика типичная детдомовская фамилия, вроде «Найденов», «Бесфамильный» или «Сталинградский». Он тощий, высокий и прямой, как доска; о таких говорят: «аршин проглотил», хотя его осанка происходит от зловредного радикулита, подхваченного с полвека назад на продуваемой платформе случайного товарняка.

Владику уже доложили о моем появлении. Он пристальным взглядом осторожно прикрывает за собой дверь, потому что руки у него заняты чайником с кипятком и тарелкой с бутербродами. Он это ловко делает. Врачи думают, что способность передвигать взглядом предметы проявилась у Владика в результате давней аварии, но я считаю, что он незаметно подтянул дверь ногой…

Сейчас мы с ним будем чаевничать.

Я всегда пью чай из этого серебряного подстаканника с красивыми завитушками и с гравированной надписью: «20 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии». Из него я пил чай, когда Березань была еще Печенежками и когда серебряные подстаканники в ювелирных магазинах не так кусались. Их купила покойная жена (три штуки), решив, что после вручения мне первой правительственной награды нам пора обзаводиться хозяйством. На первом испытании этих подстаканников присутствовали академик Эн и сам нарком вооружений. Из этого подстаканника я пью чай здесь, из второго – в редакции, а третий пропал… или украли.

Когда я умру, этот подстаканник навечно поставят на этот стол…

Дался мне этот подстаканник!

Я ожидаю, пока остынет чай, и беседую с Владиславом Николаевичем. Понятно, что у Владика много дел, и ему хочется побыстрее спровадить меня, но он виду не подает. Он интересуется здоровьем моей внучки. Само собой разумеется, что мое здоровье в полном порядке, а вот самочувствие Татьяны в самом деле интересует Владислава Николаевича, потому что он давно и безнадежно в нее влюблен. Но это – молчок! Это жгучая тайна и запретная тема.

Мы пьем чай и жуем бутербродики с черной икрой. Да-с, колбасу я не люблю, а черная икра полезна детям и старикам, хотя склероз от нее не проходит. Владислав Николаевич увлеченно рассказывает последние учрежденческие сплетни и околонаучные новости, а я вдруг, к собственному удивлению, задаю ему какой-то дельный вопрос, и у моего директора появляется на лице удивленно-застенчивое выражение, которое случалось у него еще в те времена, когда он недолго ошивался в младших научных сотрудниках. Владислав Николаевич говорит: «Это я должен записать», – и мой воздушный шарик, покачиваясь, наблюдает, как Владик взглядом подтягивает к себе настольный календарь и записывает на нем мое дельное замечание… Я к этим фокусам привык, но на посторонних эта «паракинетика» действует неотразимо.

Мы выпьем еще по стакану чая, еще поговорим, а потом я пойду. Мой визит продолжится ровно один час, как и предполагал шофер. Дело в том, что я являюсь Почетным Директором этого учреждения без вывески, хотя, честно говоря, толком не знаю, что в этой должности делать. Я давно собирался уйти на покой, но наверху развели цирлих-манирлих и вместо того, чтобы гнать меня в шею на все четыре стороны, решили, что «страна не может позволить себе роскоши разбрасываться такими людьми», оставили мне «ЗИМ» с Павликом и попросили меня «в удобное от отдыха время контролировать взращенную вами научную школу и давать ЦэУ (ценные указания). Хотя бы раз в месяц. Этого достаточно».

Что я сейчас и делаю, мешая людям работать.

Наград на парадном пиджаке у меня полная грудь, а один зарубежный крест даже сползает на брюхо. Я не шучу – в любой мало-мальский юбилей мне вешают на пиджак какой-нибудь орденок в кузьминкинском Доме Ученых. Уже не секрет, что сразу после войны моя лаборатория сделала теоретическое открытие, которое повлекло за собой разработки не только оборонного характера – это открытие, к моему удивлению, пригодилось даже домохозяйкам, переориентировав после долгого кряхтенья нашу бытовую химию на новые рельсы. (Я знаю, что «новые рельсы» – это газетный штамп, но ничего не могу поделать – сочинять новые слова я как-то не научился, дай Бог старые не забыть).

– Вот что еще поразительно… – вспоминаю я, прихлебывая чай. – Помнишь, когда меня занесло с той японочкой на Чукотку? Понятно, я тут же решил искупаться в Беринговом проливе – вот, мол, и я побывал на краю света, отметился, значит. Ну, японская богиня отвернулась, а я снял штаны и только-только начал с философским настроением погружаться, как вижу: плывет ко мне по волнам что-то очень знакомое, родное… Пригляделся… Мать моя рОдная, да это же результат нашего с тобой открытия! Мне даже купаться расхотелось. Стоило, понимаешь, ехать на край света, чтобы уткнуться носом в собственное…

Владислав Николаевич конфузится и спешит продолжить незаконченную фразу:

– Чтобы уткнуться носом в побочные результаты собственного открытия. Наверно, кто-то выбросил с проплывавшего корабля. Я эти штуки тоже видел… в Черном море.

– Да, вспомнил! – вдруг вспоминаю я. – Вспомнил, зачем я сюда приперся. Сегодня юбилей журнала, ты приглашен. Можно без галстука.

Владислав Николаевич кивает. На собственных юбилеях он стесняется, на чужих – скучает, но сегодня он придет вовремя и отсидит до конца, потому что на этом юбилее будет присутствовать Татьяна.

Я допиваю чай и с интересом наблюдаю, как пустой стакан, дребезжа чайной ложечкой, от Владика к чернильному прибору.

Кстати, надо будет подсказать этим музейным деятелям, что после войны здесь в простенке висел портрет молодого Сталина, – чтобы после моей смерти в кабинете все было а-ля натюрель.

Все, теперь в редакцию. Форточка в кабинете сама собой распахивается для проветривания… Знаю, знаю я эти фокусы: дерни, внученька, за веревочку – дверь и откроется.

Владислав Николаевич провожает меня вниз до самых дверей, а человек с кобурой открывает их. Интересно, у него там настоящий «макар» или кобура набита бумагой? Должен быть настоящий.

Павлик уже поджидает у входа. Карета подана, но я в нее не сажусь, потому что сейчас в ней пахнет дрянными польскими духами, а запахи мне всегда о чем-нибудь напоминают, и я раздваиваюсь.

3

Теперь наша траурная процессия медленно движется по проспекту имени академика Эн в обратную сторону. Проспект вырублен прямо в березовой роще, я люблю в ней гулять. Однажды утром я ушел сюда, чтобы побродить и подумать; вечером Татьяна забеспокоилась, позвонила в учреждение, а Владислав Николаевич – рад стараться! – приказал сотрудникам и охране прочесать лес. Но меня не нашли, хотя я ни от кого не прятался. Домой в тот вечер меня доставили вертолетчики, на которых я набрел, выйдя из лесу аж у самого Печенеговского водохранилища. В нелетную погоду они ловили там рыбу и обратили внимание на какого-то сумасшедшего старика – я ходил по льду и с методическим остервенением разбивал тростью замерзшие лунки.

Но сейчас я прохожу мимо рощи. Сейчас у меня дела, дела, дела; к тому же лес уже занят – в моих березах бродит тот самый старикашка в раздвоенном каракулевом пирожке, уступивший мне утром дорогу (кстати, такие смушки в сталинское средневековье носили заслуженные деятели искусств и наук, председатели колхозов-миллионеров, директора гастрономов и вообще всякие рыла). И потом, мне не терпится попасть в редакцию. Недаром меня с утра тянуло туда – сегодня исполняется сколько-то там лет со дня выхода первого номера «Науки и мысли».

Этот журнал – моя последняя в жизни забава. Я самолично создал его, пройдя все высокие инстанции и удивляя начальство своим напором и докладными записками.

– Как, еще один научно-популярный журнал? – переспрашивали меня. – Но ведь существуют такие-то и такие-то!

– Этот будет другой, – сердился я. – В записке я все объяснил, вы, наверно, невнимательно прочитали. У всех наших научно-популярных журналов одна, но пламенная страсть – они пропагандируют науку и соединяют ее с жизнью…

– А вы что же, не собираетесь соединять науку с жизнью? – сразу настораживалось начальство и с опаской разглядывало человека, только что вышедшего из лесу.

– Нет, не собираюсь. Сегодня пришла пора не соединять, а спасать жизнь от науки. Это будет антинаучно-непопулярный журнал. Журнал нового типа. Он будет соединять науку не с жизнью, а с мыслью. Они до сих пор были оторваны. Журнал так и будет называться: «Наука и мысль».

– Господь с вами! – пугалось начальство. – Что за странное название? Что вы этим названием хотите сказать?… А кто будет его главным редактором?

– Я, – бодренько отвечал я.

С тех пор прошло много лет. Начинали мы не спеша, оглядываясь по сторонам и посматривая наверх. Потом попробовали похулиганить… И сейчас журнал процветает. Статьи для нас пишутся лучшими умами страны, и мне рассказывают, что ученый люд уже не мыслит жизни без «Науки и мысли» – в конце месяца даже почтенные академики вроде меня с нетерпением заглядывают в почтовые ящики, чтобы узнать, кому еще из них дали по морде и куда пойдет наука в следующем квартале. Но дело не только в «лучших умах». Поговаривают, что за спиной нашего журнала стоит какая-то потусторонняя сила, потому что коэффициент полезного действия «Науки и мысли» так высок, что требует хоть какого-то объяснения: непонятно, КТО нас разрешил, почему мы такие смелые и почему вообще функционируем – с административной точки зрения наш журнал невозможен, не должен существовать…

Я этого не могу объяснить – даже себе. Не знаю. Честно говоря, идею подобного журнала я украл у покойного академика Эн, именем которого назван этот проспект. Еще до войны он хотел создать журнал, в котором целенаправленно выискивались бы побочные эффекты любого научного проекта или открытия – то есть, оборотные стороны всех наших медалей.

– У них в науке сплошные суки, – любил шутить академик Эн.

Допускаю, его шутки по тем суровым временам были не самыми удачными, потому что в том деревянном домике в начале проспекта, где приколочена бронзовая мемориальная доска с его непохожим профилем, академик Эн за свой длинный язык был на целый год подвергнут домашнему аресту – применялась и такая мера. Перед домиком стоял часовой с примкнутым штыком, а академик Эн плевал из форточки в свой невозделанный огород – нельзя выходить, и баста! Полгода нам в этот домик выписывали пропуска, и мы, доставляя на подпись арестованному начальнику разные секретные бумаги, иногда рисковали жизнью – часовые тоже бывали разные: однажды один слабонервный оглушительно выстрелил в воздух, приказал мне лечь лицом прямо в лужу и держал в такой позе, как врага народа без пропуска, до тех пор, пока не прибежал разводящий. В конце концов всем это так надоело – и часовым, и начальству, и нам, и академику Эн, – что ему разрешили под охраной ходить на работу. Потом охрана сама собой куда-то пропала, а еще позже за выдающиеся оборонные результаты академика Эн представили к высокой правительственной награде. В знак примирения нарком вооружений выпил с ним чаю у меня на кухне… пили-то мы коньяк, но жена думала, что чай.

Теперь я понимаю: мой шеф хотел иметь у нас подлинную научную критику – научную критику во что бы то ни стало и невзирая на лица. Я хотел назвать его «Журнал научной инквизиции», но внучка отговорила: «Не смеши, дед, козу и Госкомиздат».

– Какой сегодня день? – спрашиваю я у Павлика в автомобильную форточку.

– Пятница.

– Значит, завтра суббота, – заключаю я и вглядываюсь в лес, но старикашка в смушковом пирожке уже растворился среди берез, и я никогда уже не узнаю, кем он был, этот мой современник, – профессором университета или приемщиком заготовительной конторы?

Прямой длиннющий проспект имени моего учителя академика Эн (раньше он назывался «Путь к коммунизму») тянется по лесу без единого поворота километров двенадцать до самого Печенежкинского водохранилища, но ковылять мне осталось совсем немного… во-он к тому двухэтажному зданию с псевдоколоннами, где в полуподвальной трехкомнатной квартире разместилась редакция «Науки и мысли». За эту квартиру я выиграл целую Грюнвальдскую битву у одного доцента-парапсихолога по имени Леонард Христианович Гланц. Даже имя запомнил. В то время он защитил кандидатскую диссертацию на стыке биологии, медицины и оккультных наук, и ему таки разрешили продолжать и совершенствовать этот бред за государственный счет. Но я встал на его пути! Конечно, я выглядел ретроградом, но только не в собственных глазах. Даже Татьяна просила меня за Гланца – дудки! Не знаю, как насчет телепатии и биополя, но энергии в этом худеньком человечке была пропасть, какая-то бездонная прорва килокалорий… Короче, я сумел выиграть квартирную битву с Гланцем и горжусь этой победой не меньше, чем всеми своими научными достижениями, – если бы не я, то «Наука и мысль» ютилась бы сейчас не в сыром подвале, а где-нибудь на ледяном чердаке. Впрочем, дело там было не в квартире, а в принципах… не люблю шарлатанов, пусть даже чистосердечно заблуждающихся… Но о своих принципах я давно уже перестал распространяться.

У входа в подвал красуется стеклянная черная вывеска с желтыми буквами. Ее давно пора сменить – под воздействием жары и морозов три последние буквы исчезли, и сейчас вывеска читается так:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НАУКА И МЫ»

Я назвал бы эту вывеску произведением искусства. Ее «за бесплатно» создал наш главный художник Ашот Сахалтуев, и на балансе редакции она не числится – когда один раз в году из издательской «бугайтерии» (так говорит Татьяна) к нам приезжают какие-то хмурые бугаи для ревизии столов, стульев и пишущих машинок, то на вывеску они не обращают внимания. Это важно: на нее уже планировались покушения. Все тот же Леонард Христианович Гланц, в сущности безобидный человек, проиграв битву за трехкомнатную квартиру, грозился силой своего биополя выдрать при свидетелях нашу вывеску из кирпичной стены вместе с шурупами и деревянными пробками и доказать тем самым наличие присутствия.

Но все как-то обошлось.

Другой случай: моя прифронтовая разведка донесла, что светило нашей медицины профессор Степаняк-Енисейский (Татьяна называет его попросту «Степан») совсем недавно кулуарно (Танька говорит «коло урны») обещался разбить нашу вывеску кирпичом. Эта угроза в самом деле представляет опасность… но об этом хомо сапиенсе мне сейчас не хочется ни говорить, ни думать.

Вывеска до сих пор цела. Я перечитываю ее. Без трех последних букв она читается тоже со смыслом. «НАУКА И МЫ» – мне так даже больше нравится.

Далась мне эта вывеска.

– Юрий Васильевич, я отлучусь на один час, – прерывает мои думы Павлик, обеспокоенный тем, что я так долго разглядываю эту стекляшку.

В мои преклонные лета меня уже не очень волнуют альковные проблемы, но все же интересно было бы узнать, как мой шофер добивается расположения прекрасного пола? За что они его поят, кормят и спать укладывают? Я однажды спросил его: «За что они тебя так?…», но Павлик загадочно ухмыльнулся и ответил: «Это длинная былина про одного кобелина…»

– Ладно, отлучись.

Он уезжает, а я вхожу в редакцию.

4

Редакция «Науки и мысли» расположена в бывшей коммунальной квартире с тремя низкими полуподвальными комнатами и темной прихожей. Ашот Сахалтуев к юбилею обклеил прихожую белыми журнальными обложками, от первой до последней набравшимися за сколько-то там лет. Сегодня я подпишу в печать очередной, апрельский номер. Начиная журнал, Ашот долго объяснял мне, почему обложка должна быть непременно белой, но я уже подзабыл в чем там дело… возможно, специально для обклеивания прихожих под обои.

Этот человек узурпировал власть в «Науке и мысли» в области художественного оформления, и мне ничего не остается делать, как подписывать в печать его собственные иллюстрации и картинки его дружков – художников ультрасовременного направления, которых Ашот приглашает сотрудничать. В Печенежки реалистов не заманишь, и к нам попер авангард… или как он сегодня называется… андеграунд? Пусть. Читателям, в общем, этот дизайн нравится, хотя иногда наши иллюстрации смахивают на бред сумасшедшего, а иногда – на обычное озорство: то возьмут, нарисуют к серьезной проблемной статье о безотходном производстве натуральный ночной горшок с натуральным дерьмом… то изобразят еще чего похуже… Из-за этих картинок у нас время от времени случаются неприятности – директор нашего издательства товарищ Моргал однажды написал на сигнальном экземпляре красным фломастером простую и ясную резолюцию:

«ОБСТРАКЦИЯ!»

Два раза подчеркнул и расписался. С тех пор это словечко стало в редакции этаким паролем – в пылу какого-нибудь никчемного спора чьей-то гордыни с чьим-то гонором, кто-нибудь третий почешет за ухом карандашом и глубокомысленно изречет, нажимая на звук "О":

– Обстракция!

И всем все становится ясно.

Я долго стою в нарядившейся белой прихожей и разглядываю обложки. Очередной заскок, не могу оторваться. Наконец с трудом передвигаю взгляд в угол на чьи-то средневековые потертые лыжи с тропическими бамбуковыми палками.

Зачем здесь лыжи? Не знаю. Наверно, кто-то пришел на лыжах в редакцию.

Меня никто не замечает. Им начхать на своего главного редактора, у них сегодня подготовка в набор майского номера. Из большой комнаты, где двенадцать письменных столов и суета сует, доносится голос Ашота. Он о чем-то спорит с завотделом Дроздовым, в которого когда-то была влюблена моя внучка. (Там был целый роман – правда, дешевый и на плохой бумаге, как в «Роман-газете», – но об этом молчок!) Вслушиваюсь. Ашот и Дроздов пытаются совместить очередную статью с иллюстрацией, но у них ничего не выходит. Статья под названием «Зубная боль профессора Степаняка-Енисейского» должна бракосочетаться с картинкой, где изображена громадная кариесная челюсть.

– Вам, художникам, главное картинка, а там хоть трава не расти, – от баритона Дроздова начинают вибрировать лыжи. – Пусть текст будет хоть вверх ногами, главное, чтобы картинка влезла. Где я тебе сокращу восемь строк? Где, покажи? У меня все строки смысловые, рабочие. Как несущие балки. Выдерни хоть одну – и статья развалится. Понял? Почему я должен сокращать текст? Сократи свои зубы!

– А ты сократи по словам… – уговаривает Ашот. – Тут одно слово, там другое слово… Ты же умеешь.

– Обстракция, – бормочет Дроздов, хотя ему приятно, когда говорят, что «он умеет». – У меня все слова тоже рабочие. Как кирпичи.

В конце концов Дроздов согласится вычеркнуть у себя четыре рабоче-крестьянских слова, а Ашот – укоротить свою челюсть на четыре зуба. Так на так. В конце концов они притащат мне на подпись статью, оформление которой будет полностью соответствовать ее содержанию, и я почувствую самую настоящую зубную боль, хотя у меня не осталось ни одного натурального зуба.

Но и этого им мало! На второй странице обложки Ашот предлагает поместить репродукцию с картины малоизвестного у нас средневекового фламандского художника, где дюжий монах-эскулап, закатав рукава, рвет зуб своему собрату, а еще двое монахов держат визжащего пациента за руки и ноги. Эта натуралистическая обстракция потрясает!

Меня продолжают не замечать, хотя я давно уже стою в дверях.

– Какой сегодня месяц? – спрашиваю я.

Все замолкают и поворачивают головы на голос своего начальника. Никто не может вспомнить название месяца, потому что сейчас, если не ошибаюсь, зима, а в набор готовится майский номер.

– Февраль, Юрий Васильевич, – наконец отвечает Маринка. Она обычно заваривает чай и сооружает для всех бутерброды с колбасой, но сегодня ее стол почему-то занят парадной редакционной посудой и коробками с тортами. Эту малышку в прошлом году распределили из МФТИ в наше учреждение без вывески, но Владислав Николаевич предложил ей перейти через проспект в «Науку и мысль» младшим редактором, потому что ученый из нее никакой, зато есть напор, переходящий в нахальство, подвешенный язык и сильно развитое чувство справедливости – все это признаки неплохого журналиста. Маринка похожа на толстенький чемодан с двумя ручками – она все время что-то ест: летом клубнику, зимой пирожные.

«Куда мне худеть, – любит вздыхать она. – Ну, похудею и стану похожа на портфель».

– Февраль, Юрий Васильевич. Точно, февраль. Не сумлевайтесь.

– Значит, скоро весна, – заключаю я.

– Не может быть. Откуда вы знаете? – удивляется Маринка.

– Весна это обстракция, Юрий Васильевич, – говорит Олег Белкин, отвлекаясь от телефонного разговора. И тут же в трубку: – Извините, это я не вам.

По тону Оли Белкина я могу довольно точно определить, что он отбивается от какого-нибудь настырного автора, статью которого уже отклонили, как минимум, два рецензента. Оля терпеливо говорит в трубку уже минут двадцать, не меньше, и утирает лицо кончиком своего галстука, за неимением носового платка. Рядом с ним расположился на стуле незнакомый мне посетитель, похожий на автора научной фантастики (они в основном люди тихие, и мы печатаем иногда этот вид литературы – особенно осенью, когда дело к подписке). Наверно, автор пришел в «Науку и мысль» на лыжах из самой Москвы и сейчас терпеливо ожидает, когда освободится наш завлит Олег Павлович Белкин, чтобы узнать о судьбе своего научно-фантастического рассказа о раскопках Атлантиды в Антарктиде, или что-нибудь в этом духе.

– Значит, вас не устраивает мнение наших рецензентов? – повторяет Оля в трубку. – Я правильно понял? Тогда сделаем так: назовите рецензента, который бы вас устроил… Кто-кто?! Не слышу… Профессор Степаняк? Какой Степаняк? Енисейский, что ли? Степан?! Его-то нам и не хватало! – Оля наконец не выдерживает и слетает с размеренной тональности. – А что он понимает в адаптивном гомеостазе? Впрочем… если вы настаиваете, я отправлю вашу статью на отзыв профессору Степаняку-Енисейскому.

Все же странно, почему Белкин сегодня при галстуке, а Маринкин стол заставлен тортами? Галстук и Олина шея суть предметы несовместимые. Хотя возможен вариант, что Оля забыл в последней командировке свой свитер и за неимением шарфа, чтобы прикрыть горло, нацепил галстук. Логично. В прошлой командировке он забыл в Киеве штаны, а еще раньше в Новосибирске – портативную пишущую машинку. Его пропажи потом приходят на адрес редакции, и всем весело.

С галстуком, кажется, прояснилось. С лыжами – тоже. Но почему торты и парадный сервиз?

5

Сегодня у нас юбилей, наконец-то вспоминаю я. Вот почему торты, сервизы и все принаряжены: юбилей «Науки и мысли» я разрешил отпраздновать прямо в редакции, но, разумеется, без горячительных напитков – не потому что я абстинентный монстр, а потому что «потому»… Нефиг пить на работе.