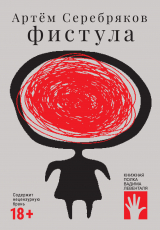

Текст книги "Фистула"

Автор книги: Артём Серебряков

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)

«Вот, это моё царство. Готовлю я теперь много и очень здорово, ты увидишь. Правда, сегодня на ужин рыба, ну я что-нибудь тебе придумаю простенькое, но вкусное…»

Богато обставленные комнаты были полны сувениров: коллекция ножей, дорогой алкоголь, расписная посуда, экзотические статуэтки и украшения, художественные фотографии полуобнажённых женщин в металлических рамках, чучела птиц и лесных грызунов. Я заметил множество ритуальных предметов разных культур – как будто хозяева дома верили в пять-шесть богов разом, на всякий случай. Каждая мелочь в этом доме убеждала, что живущая здесь женщина – совсем не та, кто была рядом со мной с самого моего рождения и провела меня сквозь годы домашнего ада. Захотелось свернуть времени шею, но та не поддавалась. Половина одиннадцатого.

«Это те же часы, что я подарила? Ты ещё носишь их? Постой, что с твоей рукой? Ты дрался?»

«А, это. Шёл неаккуратно, споткнулся. Всё в порядке уже».

«Разве это в порядке? Страшные какие ссадины. Разве можно так упасть?»

Она отступила и уставилась на меня, точно только сейчас научилась различать, что творится возле неё. А я стоял с выставленной вперёд правой рукой, которую она, разглядывая, одарила заботливыми прикосновениями. Я мечтал удержать эти прикосновения при себе, но с каждой секундой кожа помнила всё меньше. Когда она прикоснулась снова, на этот раз к лицу, у меня перехватило дыхание.

«Ты рано седеешь. Как отец. И на правом виске больше седины, чем на левом. Ты замечал?»

Она повела меня по лестнице с ковром, показала кабинет, сплошь уставленный фотографиями мужа, в основном в компании других плотных мужчин в строгих костюмах; стояло там и несколько снимков долговязого юноши в матроске, которым он был когда-то. Настал черёд их спальни. От одного вида массивной кровати стало больно: в этом ложе, под бархатным покрывалом его, в резных узорах и отливах глянцевого лака на чёрном дереве скрывалось то гадкое и фатальное, о чём я не желал думать, нет, не желал, не желал думать и не мог не думать. Я первым вышел из этой спальни, хотя из сестры продолжала выползать ненужная экскурсионная речь – что-то об эксклюзивности нового постельного белья и о том, что в планах у мужа выкупить соседний участок и возвести там отдельный гостевой дом, как только судья и прокурорша, живущие по соседству, получат долгожданное повышение и переедут ближе к столице.

«Они, конечно, любители старины, живут в своём средневековом замке, так что всё придётся переделывать. Мы любим современность, но с нотками классики. На этом месте тоже сто лет стоял старый дом, муж приказал его снести и построить новый…»

Я уже чувствовал усталость от её бесполезных слов, от несвойственной ей прежде манеры говорить, от выученного тона. Через неё говорил чужой мне человек, отвратительная пародия на мою сестру, в то время как она сама то ли спряталась, то ли потерялась в тине новой бессмысленной жизни. При нашей последней встрече этой перемены ещё не произошло: хотя у неё уже тогда были и муж, и сын, и она стала по-другому одеваться и постоянно волновалась, что думают про неё другие и какой её видят, всё-таки я узнавал в её голосе, взгляде и движениях свою любимую сестру. Теперь – мне противно было это признавать! – я больше узнавал в ней нашу мать: голос стал визгливым и нервным; во взоре то вспыхивало раздражённое беспокойство, то пропадала всякая осознанность; движения приобрели демонстративную резкость, подошедшую бы скорее актёрам из старых немых фильмов.

Как видите, наш герой ещё не понимает, что существует эффективный способ примириться с памятью. Какой? Чтобы узнать, продолжайте чтение.

«А, вот ты где. Да, это будет твоя комната».

Просторная и светлая, почти что зала – всю ту городскую квартирку, где мы вытерпели наше общее детство, можно было легко вложить сюда, согнув в иных местах стены. Провозглашённый сестрой эстетический принцип на деле был обыкновенной безвкусной эклектикой: в этой комнате, например, антикварные часы (десять тридцать девять) и массивный шкаф с позолоченной инкрустацией попали в одно помещение со стеклянным журнальным столиком и блестящим металлическим торшером, похожим на гигантский половник. В таком объёмистом пространстве каждый предмет существовал будто по отдельности. Вот бросился в глаза расписной ковёр с белыми стеблями лебединых шей и осьминогами винноцветных роз. Едва отвёл взгляд – и в нём застряла полутораметровая картина в медном багете. На ней пышнотелые подруги и крылатые пупсы преследовали похищенную Европу, испуганную и счастливую одновременно.

«Это мужу подарил сам губернатор. Привёз из-за рубежа».

Справа от картины широкая арка вела в лоджию, заставленную растениями. Мы зашли туда, в это маленькое зелёное королевство. Весёлые журавлики герани и пугливые мышата-незабудки, страстная гвоздика и скорбный асфодель, цветущие опухоли кактуса и какие-то декоративные лиственные растения с глубокими седыми прожилками – всё было ухоженным и симметрично расположенным. Сестра любовно рассуждала о цветах, а я, наблюдая из распахнутого окна за волнующимися облаками и таинственно притихшим лесом, пытался остановить очередной вал воспоминаний. Мать позвала меня из-за стенки. Она требовала признаться, что я не полил цветы, как было приказано. Заставила ковырять землю пальцами —

«Я так люблю их. Знаешь, когда они цветут, я и сама чувствую себя цветущей, живой».

– земля была сухая, а цветы полумёртвыми. Мать схватила меня за шею и закричала. Голос царапал кожу. Я должен был смотреть на неё, смотреть и не отворачиваться, смотреть и не опускать глаза. Слышишь, гадёныш, не опускай глаза. Кабаньи клыки во рту, трясущаяся голова, шевелящиеся волосы. Смотри, гадёныш, смотри и не опускай глаза. Смотри на меня!

«Ты как будто меня не слышишь».

«Что? Нет… Нет, дело не в этом. Просто мне сложно понять, как ты можешь так любить цветы».

«А я решила, что могу всех любить. За двоих готова любить, только бы не задыхаться больше в ненависти, понимаешь?»

Но я не понимал, а потому просто пошёл обратно в комнату. Только тогда я увидел, что на ещё одной стене, над камином, висят и следят за мной пустоглазые звериные черепа. Семь охотничьих трофеев были развешаны в одну линию, выстроены по размеру: слева – бык с массивными серповидными рогами, правее всех – самый маленький и самый жуткий черепок, обезьяний, почти как человечий, низколобый, с клыкастой улыбкой на слегка выпирающей челюсти. Я остановился, разглядывая обглоданные животные лица, а сестра направилась к выходу.

«Ты же голоден наверняка, да? Спускайся через полчаса, а пока отдохни, хорошо?»

«А третий этаж?»

«Он весь для сына, там не очень интересно. Если захочешь, покажу позже, или он сам покажет, когда приедет из школы».

«Я видел школьников по дороге – он учится вместе с ними? В поселковой школе?»

«Что ты, нет конечно же. У нас частная школа. И Льва, и деток наших соседей, и ребят из достойных семей из SZ туда возят. Хорошая школа, современные учителя, понимающие, с индивидуальным подходом. Там даже губернаторские дочери учатся. Вокруг здоровенный лес, природа, чистый воздух и всяческая красота. В сельскую школу я бы разве отдала своего ребёнка».

Оставшись наедине с черепами, я поставил стул у стены и поднялся, чтобы лучше разглядеть их. На державших головы досках заметил гравировки: год и место убийства, видовое имя животного. Слева – бык гаур, Bos gaurus; за ним два некрупных буйвола – тамарау и аноа. Я переставил стул, чтобы познакомиться с остальными: антилопа и пара горных козлов, убитых с разницей в год; маленький обезьяний череп принадлежал серебристому гиббону, Hylobates moloch. Даже не будучи специалистом по млекопитающим, я понял, что муж сестры был избирателен в своих жертвах, умел находить нужных людей и платить необходимые деньги, чтобы получить право на убийство именно редких животных. Я видел его только на фотографиях и почти ничего не знал о нём, но известных мне мелочей было достаточно, чтобы составить представление о том, какой это человек, как он обращается с сестрой, да даже как он говорит и что думает. Знакомства с ним я ждал так, как ждут встречи с врагом, – предвкушая и одновременно желая, чтобы он никогда не появился, уехал по делам, а ещё лучше – попал в аварию, провалился сквозь землю, что угодно, лишь бы исчез навсегда.

Назначенные сестрой полчаса одинокого отдыха я отсидел бездумно, установив перед памятью твёрдое стекло (та била, мелодично била, я слышал глухой стук; было ясно, что она пробьёт это стекло, но непонятно, как скоро). Смотрел на башню старинных часов, висящую на стене; на то, как покачивался между листьями-гирями золочёный цветок маятника. Десять пятьдесят шесть. Переводил взгляд на серые цифры на руке. Пятьдесят восемь, две минуты разницы – мои часы всегда точны. В одиннадцать (ноль две) башня загудела. Остальное время я провёл в тишине, невнимательно рассматривая пространство и почти не всматриваясь в себя. Раздражение во мне, возникшее ещё на станции из-за попрошаек, всё не исчезало. На семнадцатой минуте я пошёл вниз.

Весь поздний завтрак мой сестра сидела рядом, поглаживая кофейную чашку и задавая вопрос за вопросом. Иногда мои немногословные ответы уносило куда-то мимо её внимания, и она возвращалась к тому, о чём мы говорили минутой ранее. Спрашивала про отца: я отвечал, что он существует как прежде, что всё здоровье его осталось в бутылке и шприце, что я навещаю его редко, но каждый раз убеждаюсь – этих визитов более чем достаточно, отцу они вообще не нужны.

«Мы выросли, мать умерла, так что ему не над кем больше издеваться. Вот он и доживает впустую».

«Пожалуйста, не надо таких слов… Он всё ещё не хочет со мной разговаривать? Ты предлагал, чтобы я хотя бы позвонила?»

«Предлагал. Не хочет».

«И ничего не спрашивает про меня?»

«Ничего. Он даже внука видеть не желает. Я знаю, что он опять впускает к себе каких-то алкашей – не удивлюсь, если они когда-нибудь забьют его до смерти и обчистят».

Эту фразу я повторял про себя много раз в последние дни, чтобы в разговоре она прозвучала как можно страшнее. Сестра отреагировала ровно так, как я и рассчитал: сначала, перепугавшись, вознамерилась тут же связаться с отцом; затем, передумав, попросила меня навещать его чаще; наконец, тихонько заплакала, придавленная той душной безысходностью, от которой и сама когда-то сбежала – сперва в университет, а потом сюда, в брачный капкан.

«Наверное, нужно попытаться переоформить квартиру на меня, чтобы с ней ничего не случилось. Ты ведь не собираешься на неё претендовать?»

«Я… Нет… Нет, конечно нет… Ты прав… Да, это нужно сделать…»

Успокоившись, она перевела тему на меня.

«Мы так давно не разговаривали. Я чувствую, словно мне нужно знакомиться с тобой заново, представляешь? Ты всё ещё живёшь в университетском общежитии? Ты сейчас один?»

«Что это значит?»

«Я имею в виду, есть ли у тебя кто-то близкий. Или ты так и живёшь один? Может, есть кто на примете?»

«Ты пропала, с тех пор я один».

«Я не пропала, ну зачем ты так. У меня началась самостоятельная жизнь. Мы же говорили об этом».

«Ты права. Да, я один, никого близкого».

«Я надеюсь, это скоро изменится, ты найдёшь кого-то. Всё совсем меняется, когда рядом с тобой есть любимый человек. И особенно когда есть ребёнок».

Так и продолжалось: её легковесные вопросы-водомерки скользили по поверхности, она собирала пустяковые факты, а когда разговор заходил в тупик, пускалась в пошлые рассуждения о семейных ценностях, счастливом быте и прелестях уверенности в завтрашнем дне. О том, чем именно я занимаюсь в университете и не собираюсь ли куда-то отправиться в ближайшее время, она не спрашивала, поэтому большинство заготовленных ответов не пригодились.

С завтраком мы отмучились к полудню и после этого снова разбрелись. Сестра ушла в сад и возвращалась в дом время от времени – проконтролировать своё кухонное волшебство; я беспорядочно бродил по дому, а если встречал её, то нескольких фраз нам хватало, чтобы друг от друга устать так, словно мы и не расставались никогда, а остались теми же детьми, запертыми в комнатёнке со слишком скрипучим полом и слишком тонкими стенами. Трагическая разница между моей настоящей сестрой и этой нынешней её инкарнацией, поначалу выгрызавшая мне взгляд, теперь понемногу рассеивалась даже омерзительные губы я почти уже не замечал.

Я впадал в какую-то туманную отрешённость, вызванную, по-видимому, усталостью (два или три дня перед поездкой провёл практически без сна). Блуждал по дому, входил в одни и те же комнаты, но не узнавал их, и только спустя минуту или две понимал, что я уже был здесь совсем недавно и точно так же не мог сразу этого распознать. В вещах, которые в обычной ситуации могли показаться мне странными, я сейчас едва отдавал себе отчёт, даже не мог толком удостовериться, были они реальными или нет.

Около часу дня я пошёл в гостевую ванную. Почувствовал боль – и на туалетной бумаге увидел пятно с яркой кровью (второй раз за неделю). В аптечке нашёл суппозитории с обезболивающим – просроченные, но один использовал. И вот когда я открыл кран, на раковину хлынула ржаво-грязная вода, с белыми частичками, крупными, похожими на гнойные струпья. Вся комната заполнилась резкой мусорной вонью, от которой заслезились глаза. Я попытался придушить кран, но он и закрытым продолжил сблёвывать мёртвую воду.

То ли в ушах, то ли в самих стенах что-то зацарапало, заскрипело, а к мусорному запаху примешалась гниль, как от протухшего мяса.

Едва сдержав рвоту, я поспешил в другую ванную. Там было идеально чисто, и хорошо пахло, и вода текла самая обыкновенная, спокойная. Я умылся, протёр глаза так сильно, что они заболели. Мне казалось, что я слышу, как там, в другой ванной, продолжает хлестать вода, всё хлещет и хлещет. Я пошёл проверить – и столкнулся в коридоре с незнакомым, не виданным ранее человеком.

Он стоял в тёмной прихожей, с видом странным и ангельским. Глаза в круглых очочках были непропорционально большими, узкие губы сложились в тихую доброжелательную улыбку; зачёсанные назад волосы были седыми, как и едва заметные усы. Он кивнул мне, держась рукой за лацкан старого пиджака.

«Ну здравствуйте, молодой человек. Отец дома?»

От вопроса я опешил и не сразу понял, что тот, по-видимому, задан по ошибке, хоть и обращён именно ко мне. Находился ли отец дома? Нет. Нет, дома никого не было. Ведь не было? Я не произнёс этого вслух, я совсем ничего, даже простого «нет», не сказал этому пожилому незнакомцу, объявившемуся без предупреждения и явно вообще без чьего-либо ведома. Но вопрос его, заданный с каким-то особенным добродушием, увяз в моём мозгу, меня точно зациклило, и бумеранг этих слов раз за разом возвращался: отец дома? отец дома? отец дома?

«Что ж, вижу, он не на своём месте. Тогда прошу вас, когда он возвратится, передайте ему от меня, что всё сделано. Достаточно этих двух слов: „Всё сделано“. Это катастрофически важно. Вы же сможете передать ему? Не подведёте моё доверие, дорогой друг?»

Незнакомец говорил со мной так, как обычно говорят с малыми детьми, как говорили некоторые учителя – из тех, о которых у меня остались светлые воспоминания. Мы с сестрой никогда не пользовались большой любовью у других учеников, а вот среди педагогов были те, кто знал про нашу семью и тем или иным образом выражал своё сочувствие. Например, язык и историю нам позволялось пропускать в любое время – мы уходили в библиотеку и занимались теми предметами, которые больше влекли нас, мечтавших погрузиться в то, что не связано с людским миром.

«Ну хорошо. Помните, я полагаюсь на вас».

Он кивнул на прощание. Уходя, обернулся через плечо, взирая назад – не знаю, видел он меня или кого-то другого на моём месте. После него на полу осталось несколько кусочков земли с подошвы – единственное достоверное свидетельство того, что ко мне была обращена некая речь, некая просьба, которую, впрочем, невозможно было исполнить, поскольку смысла её я не понимал.

Я прислушался: вода больше не хлестала, повсюду скучала тишина. Вернувшись в своё привычное одиночество, я ещё немного поскитался по дому, пока эти комнаты мне не осточертели, и выплыл во двор, пересёк сад, сомнамбулически дрейфуя по дорожкам. Вдруг залаял пёс – я вздрогнул от испуга, ведь совсем позабыл, что, только приехав, уже слышал этот лай. В детстве я отчаянно ненавидел собак, целая стая которых бродила на пустыре по пути в школу. Они, единственные из нечеловеческих животных, казались мне паскудными клыкастыми монстрами, опасными и кровожадными. Однажды две девочки постарше, из класса сестры, поймали щенка-бродягу и позвали меня с собой – каким-то образом они узнали или догадались о моей нелюбви к собакам. Я согласился, и мы пришли к старому сгоревшему дому. Щенок был там – измученный, изувеченный, беспомощный. Несчастнейшее создание – таким я увидел его, самое несчастное на свете существо, гораздо несчастней, чем когда-либо был я сам. И когда эти умелые девчонки взялись играть с его лапами, его глазами и животом, когда полусмехом-полушёпотом стали зазывать меня присоединиться к их жуткой игре, я заплакал, я бросился наутёк. Ярость, настоящая ярость, которую я тогда познал, перечеркнула всю ту детскую злобу, что я чувствовал прежде. Собак я простил навсегда.

Воспоминание пронеслось передо мной, когда я вышел к вольеру. Пёс – громадная длинношёрстная овчарка – лаял не злобно, а приветливо, потом принялся поскуливать и высовывать широкий коричневый нос сквозь сетку. Он сидел как-то странно, неумело и так же неловко вскочил, когда появившаяся с другого края вольера сестра позвала его.

«Феля! Феля! Мальчик мой, хороший мой…»

Пёс хромал, припадая на левую сторону, – задняя лапа была ампутирована. Он обрадовался сестре, звонко залаял, и она засмеялась его великанскому добродушию и повторила ласковые слова. Хрупкая рука коснулась собачьей морды, пёс облизал пальцы. Я наблюдал за ними, и сквозь её человечью речь и его звериную недо-речь мне слышался горький тайный звук, я слышал его всем телом, различил в нём новую, жгучую, огненнооранжевую ноту боли. Это была чужая, неразделённая боль – та, что когда-то испытало это искалеченное существо, но также и какая-то другая: боль замученного щенка из детства, боль девочки без мизинца, боль порезов, пощёчин, ударов —

«Видишь, какое горе недавно произошло. Лев гулял с ним позади дома, за забором, вон там, у кромки леса. Я была на кухне, вдруг он вбегает в дом и кричит что есть мочи: „Мама, мамочка, змея!“ Ну просто сумасшедший ужас. Думала, змея его самого ужалила. Потом уже поняла, что она на Фелю из ниоткуда бросилась, а может, это он ребёнка защитил. Да, мальчик мой? Хороший мой».

– боли было так много, словно посреди мирного пейзажа разворачивалась настоящая катастрофа, а я, обречённый свидетель её, мог только сострадать, пока иные страдали. Воздух наполняли отрывочные крики, одни голоса были малознакомыми, а другие – слишком узнаваемыми. Я один слышал их, а в то же время совсем рядом, почти в том же самом теле находился будто бы ещё один я, который не слышал ничего, кроме рассказа сестры —

«Уже был такой случай однажды, когда думали, не усыпить ли его. Но Лев его любит всем сердцем. А рана после укуса такая страшная была! Когда врачи ему лапу отрезали, муж решил, что хватит, решил всё сделать сам, встал перед ним с ружьём. Но – не смог. Представляешь? Слишком жалко стало. Даже прослезился. Я никогда не видела его слёз».

– теперь уже целая толпа воспоминаний нахлынула на меня. Сестра продолжала говорить, а из-за её спины выглядывали ненастоящие люди: мёртвые и живые, выдуманные и случившиеся, в масках и вовсе без лиц – и к словам, которые говорила сестра, присоединялись их шёпоты. Они шептали обо всём, что мне хотелось забыть, и никак не унимались.

«Я даже лучше бы ты не рождался подумываю предложить главное не оставлять следов мужу организовать смотри мне в глаза какой-то благотворительный тебе это понравилось фонд, помощь зачем ты это сделал бездомным животным ты хочешь её или больным поче му Ариадна нам не звонит деткам. Это ты ведёшь себя странно не очень эй мальчик пойдёшь бездомыша му чить затратно, зато ты мне не сын полезно для хорошие девчонки разве нет общества и ещё одно слово и ты труп для нашей я вышла замуж репутации. Губернатор не смей так со мной разговаривать собирается уходить отец дома с поста удар через два удар с половиной ещё удар года, это признайся важный шанс ты хочешь сде лать это снова для нас».

Пёс залаял, и где-то перед домом засигналил автомобиль, и шёпчущие лица мигом скрылись за сестрой, а она сама прервала беседу и, ничего мне не сказав, резко развернулась, побежала в сторону ворот. Я направился следом, неторопливо. Когда я снова увидел её, она, присев, почти касаясь дорожки коленом, обнимала и целовала вернувшегося со школы мальчика.

«…и мы попрофили отпуфтить наф пораньфе, а она нахмурилафь и фкафала передать тебе, фто я фалопай. Мам, я фалопай?»

«Нет, сыночек, ты не шалопай. Это она пошутила».

«Ой, Мама, а кто этот фелофек?»

Прежде я видел Льва только на фотографиях. Тонкокостный и бледный, с зелёными, как у матери, но слишком широко расставленными глазами, сейчас он показался мне как бы не до конца живым, как искусно загримированный манекенчик, полупрозрачный, иноземный. Вид у него был любопытный, точно лик аксолотля – круглое лицо, приоткрытая улыбка с неправильным прикусом, беззлобный взгляд (впрочем, аксолотль хищник, и насчёт мальчика обманываться не следовало – мало ли, что таит детская жизнь; это опасение закралось во мне в первый же момент нашей встречи и показалось таким убедительным и знакомым, словно Лев сам мне его когда-то нашептал).

Свой вопрос он задал с едва уловимой ноткой испуга, будто не само моё появление, а именно что-то во мне его обеспокоило. Сестра стала объяснять: это твой дядя, мой младший брат, он приехал нас навестить. Непохоже было, чтобы Лев ранее слышал обо мне какие-то подробности. Видимо, он уже позабыл о самом факте моего существования, ведь прежде я являл себя только пару раз в виде невзрачных подарков на его дни рождения, а в последние годы, после окончательного разлада с сестрой, не было и этого. Разве следовало ожидать чего-то иного, спросил я себя, а в то же время опять почувствовал свою одинокость, оторванность от сестры. Я думал, нить, что связывала нас в детстве, просто выпала у меня из рук (с наивной надеждой её подобрать я и приехал сюда), – на деле же она просто порвалась. Это ясно звучало в безразличных словах, которыми сестра описывала меня своему сыну. Да и сам этот мальчик был неприкрытым свидетельством нашего разрыва. Я бы никогда не позволил сестре водить шашни с кем бы то ни было и оказаться в таком положении, будь у меня достаточно власти над ней. Она бросила меня гораздо раньше чем я это осознал. И теперь превратилась в гу бастую шлюху.

«Львёнок, пойдём переоденемся, примем витамины, покушаем, а потом пообщаемся с дядей».

«Хорофо… А на оферо мы пойдём?»

«Не знаю, посмотрим. Ты очень хочешь на озеро?» «Я офень-офень хофю на оферо».

«Ладно. Кажется, сегодня жарко будет, можем и сходить. Но только если ты обещаешь перед этим поупражняться».

«Обефяю! Фефодня у меня „Пефенка героя“. Я пофти её фыуфил».

«Умничка. Вот мы с братом и послушаем, да?»

Сестра с сыном скрылись в доме, а я опять остался предоставлен самому себе, опять пустился в бесцельное плаванье и затерялся в саду. Разум, как маятник, то обращался внутрь, застревая в тенётах пугающих воспоминаний, то возвращался вовне: я разглядывал титаническое тело дома, его оливковую чешую, окна, черепицу; опускался к цветам, прикасался к ним, просто потому, что к ним прикасалась она, что она заботилась о них так, как больше уже не заботилась обо мне; снова вышел ко псу, но на этот раз тот почувствовал что-то неладное и зарычал, так что я быстро повернул назад; останавливался на дорожке и прислушивался к шумам и шорохам со стороны леса, к птичьей перекличке, к голосам, доносившимся откуда-то с соседних островов, – голоса принадлежали чьим-то детям, чьим-то жёнам, собакам, охранникам, автомобилям, они были столь редкими и несущественными, что я и не расслышал бы их, если бы специально не искал отзвуков чужого присутствия.

Я совсем забыл о времени и, когда взглянул на часы, с удивлением обнаружил, что уже двенадцать минут третьего. В подобные моменты часы всегда служили мне успокоением – пока время шло вперёд независимо ни от чего, пускай даже и против моей на то воли, я мог быть уверен, что прошлое не дотянется, не бросится вдруг на меня; что оно способно только выглядывать из-за угла или из-за чьей-нибудь спины, напоминать о себе, путать рассудок, уговаривать, врать, обвинять, издеваться – но не способно схватить меня за шею, вывернуть руку, ударить по лицу, толкнуть так, чтобы потом пришлось прикрывать расшибленный лоб и сгорать от стыда на голгофе чужих взглядов. Тринадцать минут. Пятнадцать. Семнадцать. Двадцать.

«Фрррум, фрррум! Дан фтарт фаефду!»

Лев появился из ниоткуда на новеньком спортивном велосипеде с яркой фиолетовой рамой, прокатил по дорожке – громко, трещоточно, сопровождая гоньбу звонкогласым подражанием мотору, – и, обогнув недоумевающего меня, устремился вперёд, свернул влево, исчез на одной из садовых троп. Затем появилась сестра и встала рядом со мной, близкая и недостижимая, и весь цветущий вокруг неё мир был не более чем раковиной, тусклой кальцитовой пещерой, и никакая зелень, никакие цветы, даже само солнце не могли сравниться по яркости с её одуванчиковым платьем, жемчужными плечами и зелёными глазами. Это и была настоящая причина моего приезда – мне нужно было увидеть её снова, увидеть её такой, какой я видел её когда-то; убедиться в том, что я ещё могу видеть хоть что-то так, как умел видеть раньше. И в это незабвенное мгновение я мог сказать себе: да, ты всё ещё тот, кто ты есть; ты не какое-то чужеродное чудище; а вся та чужеродность, что ты в себе обнаружил и что уже однажды овладела тобой, – от неё ещё можно спастись, её ещё возможно изничтожить, если найти в себе достаточно человеческого. Хватит уже думать про эти губы про кровать в её комнате про то что творит с ней по ночам её нынешний хозяин.

«Если бы ты только знал, какая мука это была, когда он появлялся на свет. Сколько часов мы с ним мучились. Я взяла его на руки, подумала, что родился мёртвым. А он родился самым живым».

Смеющийся колесолапый весельчак снова прокатил мимо. Я посмотрел вслед – новое воспоминание встало перед глазами. Мне девять или десять лет, нас единственный раз посетила двоюродная тётя. Она приехала из-за границы, подтянутая, бронзовокожая, насмешливая, – в голове не укладывалось, как она и наша мать попали в одну семью (другие же её родственницы все были жуткой породы, быстро состарившиеся, пустоглазые и беззубые, и появлялись только чтобы занять денег; а о родственниках отца мы ничего не ведали, он был сиротой). Узнав, что у меня никогда не было велосипеда, тётя возмутилась и в тот же вечер, перед самым отъездом, привезла невероятный велик – высокий, совсем взрослый, с блестящей маслянистой цепью, с салатовыми ободами колёс. Вряд ли даже кто-то из одноклассников мог похвастаться таким чудом —

«Дважды я его чуть не потеряла. Первый раз после родов – он совсем не дышал. Ты понимаешь? Он две недели не мог сам дышать, но сердце и мозг работали как часы. Врачи разводили руками, когда всё поправилось. Ты понимаешь? Ты помнишь, что мама про тебя то же самое рассказывала?»

– пытаться опробовать велосипед в тот же день было уже поздно, и, когда мы проводили тётю, я отправился спать с грандиозной детской мечтой, которая вот уже скоро, вот уже завтра утром должна была осуществиться. Проснувшись, я вышел в коридор, где мы оставили велосипед (сестра, хоть и не была заинтересована в том, чтобы самой научиться кататься, пообещала пойти со мной и помогать мне, пока я ещё не знаю, как держать равновесие), но его там не было. Я зашёл на балкон, заваленный всяким хламом, – вдруг родители затащили его туда. Нет, велосипед пропал —

«А другой раз – со змеёй этой. Я теперь думаю, что только здесь чувствую себя в безопасности, а вне дома – нет. На озеро вот он хочет пойти, а мне страшно самой. Не знаю, что случится, если я его потеряю».

– весь день я провёл в отчаянии, даже сестра не могла ничего со мной поделать. Родители вернулись затемно. По мордам и вони было понятно, где они шлялись. Обычно, пока они в таком состоянии, я скрывался в нашей комнате, где сестра успокаивала меня, где можно было переждать бурю, извержение вулкана и весь прочий родительский гнев. Но в тот раз я вышел к ним, как будто ничего не боясь. Я спросил, куда исчез мой велосипед. Отец прошёл мимо, не замечая меня (я машинально вжался в стену). Мать безучастно заговорила, словно сама с собой, о том, как утром они захотели дышать, запрягли велосипед, и отец решил его испробовать, и велосипед сломался под отцовским весом, поэтому они выбросили его на помойку. Что поделать, заключила она, сейчас хороших вещей больше не делают. Когда я сквозь слёзы крикнул ей, что не верю в эту ложь (они не в первый раз, оставшись без денег, продавали наши вещи), мать заговорила снова, с самого начала, теми же самыми словами. Из родительской комнаты прогремел голос отца. ЭТО КТО ТАМ ХНЫЧЕТ. Обычно после этой фразы он заставлял меня отжиматься «по-мужски» – на кулаках, – или хватал за голову своей исполинской рукой и сдавливал, пока я не перестану всхлипывать. Я задушил плач и ушёл в нашу комнату, сестра обняла меня и поцеловала в лоб. Я так никогда и не научился кататься на велосипеде.

«Хотя что это я такое говорю. Не слушай меня, это глупости, материнские чувства. Конечно, со всяким беда может случиться, но мы от этого защищены лучше многих. Просто иногда темно на душе, сам знаешь».

Так мы и стояли, обмениваясь редкими фразами, пока резвившийся мальчик то появлялся, то исчезал. Скоро гонка ему наскучила, и он подъехал к нам, остановился и улыбнулся своей жалкой прогнатической улыбкой, в которую кроме радости и удовольствия будто бы прокралось что-то ещё, что-то неуловимо печальное и невыразимое, секретно-детское. Сестра обняла его и расцеловала, а затем мягко, но настойчиво указала, что пора заниматься музыкой. Лев послушно покатил велосипед к дому. Тридцать семь минут третьего.

Мы пошли вслед за мальчиком, и я решил-таки признаться сестре, что в дом заходил незнакомый человек, который, по-видимому, искал её мужа. Я и подумать не мог, что моё ангелоподобное коридорное видение остановит её шаг и необъятным ужасом распахнёт глаза, и изо рта её раздастся гонговая дрожь.