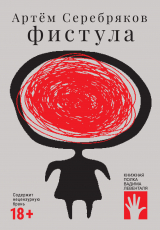

Текст книги "Фистула"

Автор книги: Артём Серебряков

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)

Артём Серебряков

Фистула

Патетическое вступление от молодого Автора, предваряющее речь героя

внутри нас живёт страшное и невыразимое. когда оно выходит наружу, мы за неимением подходящих слов называем это злом. следовало бы назвать это человечностью

у человека нет собственного лица. у его истории нет финальной черты. то, что есть: отражения и сны, мелодии и метаморфозы, перестановки слов и остановки речи

там, куда речь не заходит, начинается литература. она утаскивает жертв в своё логово, и они ничего не могут поделать. глуп тот читатель, что думает, будто он охотник

охотник давно уже мёртв и вынужден вести посмертные записки

Фистула

Из всех чудовищ, настоящих и вымышленных, по правде ГЕРОИ БОЯЛИСЬ МИНОТАВРА И МЕДУЗУ. МИНОТАВР СДЕЛАН ИЗ МЯСА, ОН СТРАШНО велик, у него жестокие сильные руки и голодный живот. Его гнев – это боль, охватывающая всё тело. Медуза СДЕЛАНА ИЗ КОСТИ, ОНА ПЕРЕДВИГАЕТСЯ НЕСЛЫШНО, У НЕЁ ЛЕДЕНЯЩИЙ КРОВЬ ВЫСОКИЙ ГОЛОС И ПОДОБНЫЙ СМЕРЧУ взгляд, приколачивающий К СТЕНЕ. Её гнев – ЭТО пытка, останавливающая ВРЕМЯ.

Минотавр столь страшен, что нельзя говорить слишком громко, дабы он не услышал. Медуза столь страшна, что ей ЛУЧШЕ НЕ ПОПАДАТЬСЯ НА ГЛАЗА.

Те, кто рождён в логове чудовищ, обречены. Пока глаза чудовищ открыты, оттуда не выбраться навсегда. Герои знали это, но знали и как можно спастись от гнева, на время. Можно притвориться спящими, раздавленными тяжестью дня, и взгляд чудовищ скользнёт мимо. Можно спрятаться в ящике для одежды. Оказавшись у гнева в кулаке, нельзя просить пощады, ЭТО ТОЛЬКО СЖИМАЕТ КУЛАК СИЛЬНЕЕ. НУЖНО ПОКОРНО МОЛЧАТЬ. В МОЛЧАНИИ ВЕСЬ СЕКРЕТ.

ut – re

Снилась аплизия. Ползла по мне, по вытянутой многометровой руке, тонкой, но крепкой, с набухшими почками и прожилками. Странно было, что она не падала. Доползла до локтевого сгиба, оставляя мокрый след, как вдруг вдали, где подрагивала пальцами неподконтрольная мне кисть, возникли в воздухе три лезвия шириной с кулак, тонкие до полупрозрачности, но звонко-острые и прочные – я почувствовал это, когда они одно за другим полетели вниз и ударили по пальцам, отрезая кусочки. Когда третье лезвие упало, задев не только средние пальцы, но и мизинец, первое вновь поднялось. Когда оно полетело вниз, чтобы резать дальше, в воздух вернулось второе. Все три попеременно взлетали и падали, быстро, шинкуя руку, точно стебель сельдерея (и с таким же звуком), а моллюск медленно полз по плечу, и, когда лезвия догнали его, из склизкого тела раздался невозможный вопль, и чернила забили, и всё стало тёмно-фиолетовым, даже боль, даже вспышки монотонного стука в мучительно недостижимой глубине черепа. Я проснулся в кислой духоте плацкартного вагона, но ещё была ночь. Два двадцать три.

Снилась постель. Я сидел на ней, опустив голову, глядя на руки. Теперь они были обычных размеров. Почти не слушались меня, да я поначалу и не просил, просто рассматривал ничем не прикрытые корневища вен и побеги сухожилий. Зазвонило – то ли старый будильник, то ли школьный звонок, – и я хотел посмотреть, откуда звук, но шею заклинило, и голова просто висела, становясь всё тяжелее. Куда это годится, сказал я себе, продолжающему смотреть на взбунтовавшиеся руки. Кожу на левой щеке больно потянуло, нижнее веко пошло за ней, и бледно-бежевая клякса капнула на ладонь. Губы сводило куда-то влево, кривило нос, глаз почти перестал видеть, и с лица капнуло ещё. В следующую кляксу примешалось немного белого – от глаза. В следующую попали кровяные пучки. Рукам казалось, что это каплет воск. Кожа потекла по подбородку, голову немного накренило вправо, и оставшимся глазом я заметил, что эти руки, которые я наблюдал весь сон, росли не там, где требовалось, а из впалого моего живота, оголённого, сморщенного, с распухшей кнопкой воспалённого пупка. Это меня нисколько не удивляет, пошутил я самому себе, и так проснулся. Ночь всё так же дребезжала, на соседней койке отчаянно храпела большегрудая женщина, свесившая ногу вниз. Четыре шестнадцать.

Снилась девочка. Стояла передо мной, прикованным по рукам и ногам к холодной сырой стене. То ли высокая, то ли низкая, с каким-то лицом, даже почти без лица, и в белом, белейшем платье. На мне же не было никакой одежды, а каким было лицо, я понять не мог. Она положила руку мне на грудь, провела до живота, а потом вверх, до ключицы, и стала поглаживать шею и разминать, слегка пощипывая. Это тянулось долго и после мгновений совершенной темноты, наступавших, когда большой палец нежно проскальзывал по челюсти и нижней губе, возвращалось – и продолжалось, пока она не нащупала мой кадык. Шею начало сводить, а пальцы задвигались быстрее и быстрее, надавливая на хрящ. Ногти царапали кожу. Наконец она надавила особенно сильно, сжала пальцы, потянула на себя, дёрнула – и вырвала кадык с мягким хрустом. Горячая кровь потекла по моему обнажённому телу. Она раскрыла ладонь – там лежал мокрый плотный клубочек переплетённых нитей, тянущихся из дыры в шее. Когда она двинулась назад, не оборачиваясь, шаг за шагом, я почувствовал, как нити вылезают из меня, ползут откуда-то из живота. С них капала кровь, или жёлчь, или что-то ещё, что наполняло тело. Девочка пропала из виду, остались только нити, так и тянущиеся куда-то, нескончаемые. Они тянулись, и тянулись, и тянулись, долго, нудно тянулись, тянулись метр за метром, тянулись, и тянулись, и тянулись, и т-я-н-у-л-и-с-ь, и т-я-н-у-л-и-с-ь, и т-я – н – у– л – и – с – ь, пока меня не разбудил голос. Я увидел недовольное лицо проводницы, покрытое испариной. В поезде было жарко, я сам весь взмок. Станция через двадцать минут, через двадцать минут ваша станция, повторила она в который раз, прежде чем оставить меня в покое. Без пяти шесть.

В утреннем зеркале уборной я с минуту разглядывал скомканное лицо, прежде чем прошуршать по нему бритвой. В этом лице всё мне казалось незавершённым: оно хранило оставшуюся недопечённой юность; черты, будто выведенные малозаметным карандашным графитом, не позволяли скрыть мою недомужественность; взгляд – как у тупого голодного животного, легко выдавал мою недочеловечность. С детства противно было осознавать, что именно так, именно с этим лицом видят меня другие. Но сейчас я уже хорошо понимал, что у подобных лиц есть неоспоримое преимущество – с ними легче казаться неполноценным, безобидным существом, а значит, не привлекать лишнего внимания, оставаться вне подозрений и, наоборот, заручаться чужим доверием. Для большинства морских животных, особенно глубоководных, их окраска и внешний вид – в первую очередь форма маскировки. То же самое касается и людей. Я должен был испытывать благодарность за такое лицо – но всё-таки не мог перестать воспринимать его как обыкновенное унижение. Четыре минуты седьмого.

По пути к своему месту, уворачиваясь от ступней, бесцеремонно выглядывавших в коридор из-за границ верхних коек, я остановился, когда проходил мимо курносого мальчика в серо-зелёной пижаме – он не спал, а сидел у окна и внимательно изучал лицо дрыхнувшей напротив матери. Левой рукой ребёнок опирался на столик, а правую держал возле рта – сначала грыз ноготь большого пальца, потом стал водить по зубам мизинцем и, наконец, залез пальцем в рот и принялся посасывать. Заметив меня, мальчик убрал ото рта руку и улыбнулся, как если бы у него был для меня какой-то секрет. Я шагнул к нему и наклонился, и он прошептал, что хочет в туарет, но боится ытти один, а мама спит. Хотя нужно было торопиться, я предложил отвести его; крохотная слабая ручка с мокрым от слюней мизинцем легла мне на ладонь, такая мягкая, будто совсем без костей. Мальчик шёл ещё неловко, косолапо, то и дело выворачивал тоненькую шею, оборачиваясь ко мне и как прежде улыбаясь.

За дверью туалета я ждал его две минуты, затем мальчик открыл, чтобы я помог ему вымыть руки. Свою сумку с гигиеническими принадлежностями я поначалу держал под мышкой, потом отложил и в итоге забыл у раковины, так что нам пришлось возвращаться. Почему я так волновался, почему был так неосторожен и невнимателен в тот момент? Это не был страх, ведь дожидавшееся меня прошлое было вовсе не страшным, а, напротив, единственно дорогим и любимым. Если это было волнение, то откуда оно возникло, что его во мне разбудило? Я думал, что у меня не осталось подобных чувств, что смотрю на всё сквозь железную сетку, сквозь загон, в котором пребывает моё живое существо – покорное, послушное. Я знал – оно будет слушаться лишь до той поры, пока никаких лишних чувств нет. А волнение, если это его бутон раскрывался во мне, – как раз такое лишнее, опасное чувство; следовало сжать его в кулаке, раскрошить венчик, отмыть пальцы от масла, избавиться от запаха, от всякого следа, от памяти об этом следе.

«Пасиба, дядинька».

Мягкий курносый человечек сел на место, поджав ноги. Мама его спала как прежде, вновь став объектом наблюдения. Было даже немного обидно, что для него я оказался теперь словно невидимым, как если бы нашего короткого знакомства и вовсе не произошло, в то время как мне совсем не хотелось с ним расставаться. Шесть тринадцать. Нужно торопиться.

Осталась минута до отправления, и проводница, похожая в утреннем сумраке на картофелину, покатилась в мою сторону, чтобы придавить своим возмущением. На всём множестве секунд от прикосновения к рюкзаку и плащу до выхода из шейного позвонка поезда меня не оставляла фантазия, что неловкий и беззащитный мальчик тот идёт за мной, едва ли не держится за мою ногу, просит не оставлять его, забрать с собой. Но вот поезд затрещал и безжалостно двинулся дальше, унося с собой мягкую бескостную ручку, теперь оторванную и брошенную в вагонной духоте. Четверть седьмого. Старые привокзальные часы отставали на четыре минуты.

На зернистой железобетонной платформе стояли и ждали своего пригородного поезда: взрослые и старики – хмурые, с одной на всех вечной усталостью; дети – наполовину весёлые, а наполовину попросту толком не проснувшиеся. Точно такие же люди стояли на следующей станции, как и на предыдущей. Люди не на своём месте, застрявшие в полумёртвом промежутке между большими городами. Они переговаривались промеж собой словами, которые наверняка слышали в тысячный раз в тех же самых привычных комбинациях, и вежливо отказывали старушке, предлагавшей дорожное чтение.

«Газетки, берите газетки. С правдами и с враньём…» «Сейчас вот принято так, что в восемнадцать-девятнадцать лет нужно, чтоб у подруги было много ухажёров, чтоб конкуренция была, понимаешь? Чего ты хочешь, требовать, чтоб долго жили друг с дружкой?.. А в наше время парней не было, какое там несколько! И как было – ни поцелуя без любви. А уж если понесла, то это срам на всю деревню. А сейчас глянь, как они! А в нашем-то поколении в деревне парней не было. Ну, один там, положим, тракторист. Второй – калека. Но вообще, молодёжь хорошая сейчас. И учится, и работает…»

«Ой, я бы бабе такое дело не стал доверять…»

«Ему уж это, семдесят, и он всё заместитель директора. На таких машинах ездиет! Я ему это, говорю: ты бы постеснялся пред народом такие машины ставить! Люди же всё видят, соседи-то…»

«Да тебе-то какое дело. Как говорится, не жили богато, хули начинать…»

«Да они просто боятся нас, ну, боятся нас, понимаешь? У них там уже период полураспада! Потому и рыпаются, ну, потому что знают, что уж теперь-то нас не унизить, мы теперь сами кого хочешь унизим, мы-то любого опустим. Кто полезет любой – руку оторвём, блядь! Вот они на нас всех собак-то и спустили. Ты слыхал про это хоть? А? Ты вообще, что ли, не в курсе? Это же информационная повестка, ну. Вот чудной…»

«Доктора эти – жулики. Лекарства он мне прописал, такие дорогие, а кость всё ломит, спаси господи. Хорошо, я познакомилась с этой девчушкой, добрая девушка такая. Я купила у неё аппарат. Он оказывает музыкальное исцеление! У меня и каталог с собой, посмотри…»

«Почему он мне не звонит? Вот почему он не звонит? Неделями не звонит. Я его вырастила, я его любила, а он даже не позвонит. Почему он не позвонит? Я не понимаю этого. Почему? Почему он никогда не звонит? Я иногда не выдержу и наберу его, а он отнекивается. Говорит, что у него нет времени, а у меня всё время есть как будто. Сам не звонит, никогда не звонит. Когда он маленьким был, он так меня любил, такой нежный был, а теперь не звонит. Почему он мне не звонит? Почему он не хочет позвонить? Я что, его обижала? Я его разве не любила? Почему же он не звонит? Он никогда мне сам не звонит…»

«Вот, так и живём. Ой, а что же ты худая такая?….»

Для середины мая утро здесь выдалось холодноватым, даже без ветра, и я застегнул пепельно-серый плащ, который поначалу не собирался брать с собой, а взял только потому, что почти наверняка уже мне никогда не придётся возвращаться домой. Шесть двадцать пять.

Я медлил, стоял среди прочих человеческих тел на платформе, почти готовый отказаться от всей этой затеи, залезть вместе с остальными в электричку, потом пересесть, ехать дальше, как можно дальше отсюда. Бессмысленная затея, вся эта поездка – одна большая нелепость, неудачная шутка, горькая, алкалоидная, какие я только и умею шутить. Я стоял и посматривал на часы. Полседьмого. Шесть тридцать три. Шесть тридцать шесть.

Приехал поезд и с акульей жадностью принялся одного за другим проглатывать эти тела. В нём было место и для меня, среди усталых лиц, среди вонючего дыхания и пота, среди всех этих перегарных и табачных, старческих и детских запахов. Тела смотрели на меня немного удивлённо – я стоял теперь на платформе один, как ошибка, клякса, портящая бесчеловечное утреннее спокойствие, которое должно было воцариться на какие-то восемь-десять минут, прежде чем появятся новые тела, чтобы ждать нового, более позднего поезда, и говорить, и не слушать сказанное. В тридцать восемь минут поезд утащил взгляды и их обладателей, а я продолжил стоять, и только когда на платформу поднялся обтрёпанный дед, бормотавший какую-то полуматерную рацею несуществующему внуку, отправился мимо него к вокзальчику.

Это было дряхлое, измученное здание, помнившее времена столетней, стопятидесятилетней – такой давности, которую обычно невозможно представить настоящей жизнью, а только плакодермовым предком жизни. Вот руки, собравшие этот вокзальчик, – ведь они были, как и сейчас, пятипалыми, но какой именно была та моторика, каким было рукопожатие, как искривлялись ладонные складки? Их так легко было вообразить в общем, акварельном виде – почти правдоподобно, но всегда не до конца. Крохотные детали, составляющие волокно жизни, ускользали. Вообразить безупречно и наверняка я мог только две пары рук. Одни принадлежали мне самому, они росли и учились жестокости так же, как и остальное тело; сейчас запястье левой было охвачено кольцом неостывающей боли, на костяшках правой оставались заметны почерневшие ссадины. Другие руки я запомнил в совершенстве (до ноготков, до заусенцев), потому что по-настоящему любил их, обожал рассматривать, прикасаться к ним; я умел возвращать из памяти их ласковое тепло, ощущать переплетение наших пальцев, влагу между ладонями, нежное поглаживание. Наступило семь. Через четыре минуты об этом отрапортовал и вокзальчик.

Я почувствовал к нему почти что жалость, очеловечил его этой жалостью. Он был уродец: по бокам двухэтажной головы торчали тщедушные плечи, левое было заметно короче. Верный постовой, вокзальчик служил людям не по своей воле, стоял здесь уставший, голый, с ничем не прикрытыми синяками окон на грязно-розовом эпидермисе, печально улыбался рядами пожелтевших плиточных зубов; на лбу было вытатуировано имя – «Старые Болота»; кое-где плитку содрало, обнажая слои землистого бустилата, позеленевшего цемента или кораллового кирпича. В любой день любого года могло случиться так, что он больше не понадобится – маршрут оптимизируют, станцию закроют, а пользовавшиеся ей люди, пока ещё живущие неподалёку, разъедутся кто куда, состарятся до могил или просто пропадут за ненадобностью, перечёркнутые чьей-нибудь благодушной рукой. Две семёрки.

Время шло – а я, положив рюкзак на убогую лавочку, стоял на месте, метрах в десяти от левого плеча вокзальчика, и наблюдал за тем, как он то и дело разевал рот и оттуда выползало очередное тело. Оно ползло к платформе, осматривало железную дорогу и тягучую утреннюю даль, затевало пустой разговор. За вокзальчиком проглядывала почти незаметная, заросшая травой чугунка – ею, судя по всему, давно уже не пользовались. Дальше из-под земли торчало привокзальное кафе, ещё дальше пролегала автомобильная дорога, по бокам которой невпопад были расставлены разноцветные деревянные домики – ив этих домиках, как и в тех, что виднелись за ними, наверняка уже в такую рань вовсю кишела бесполезная полужизнь. Десять минут восьмого. Тринадцать минут. Четырнадцать (бесконечное число). Четверть.

Время шло. Я стоял на месте, скованный нерешительностью, мешавшей думать – только пытался представить какой-либо ясный итог своего визита, она принималась издеваться надо мной, отвлекать внимание: я хотел смотреть вперёд, но смотрел в себя, в тусклое зеркало полузвериных глаз, в искажённую их взглядом невнятицу лица. Двадцать минут. Двадцать три. Двадцать пять. Двадцать шесть. Двадцать семь. Всё ещё двадцать семь. Двадцать восемь. Очередной поезд схватил добычу, перекрыв на минуту утреннюю мессу полношумной весны. Тридцать семь. Сорок один. Сорок сколько-то.

Время шло – его было хоть отбавляй. Я стоял на месте, сперва наедине с жалким вокзальчиком (уже восемь, предупредил он), а затем и о нём позабыв, бессильно утопая в абиссали тревог и намерений; я мог бы стоять так бесконечно долго, но вдруг слепую тьму моей интроспекции вспорол невозможный луч человеческого существования.

«Дядя, дядя, у вас не будет немного денежки? Мне очень нужно».

Рыжая девочка лет одиннадцати-двенадцати, с неумытым лицом, в наряде рыбы-клоуна – лёгкой белой кофточке и ярко-оранжевых шортиках, – с ободранными коленками, неискренне улыбалась и теребила плащ за полу.

«Мне очень нужно, правда. У меня мама болеет».

Она опять заулыбалась, смотреть на неё было противно, и я тихонько отпихнул её, но она принялась лезть снова.

«Иди домой, девочка, отстань от меня».

Я осмотрелся, но ни в одном из тел на станции не заметил заинтересованных взглядов, хоть какого-то внимания – наверняка для всех эта картина была обычным делом.

«Пожалуйста, дядя, мне очень нужно, у меня мама болеет, мне кушать нечего».

Она даже не пыталась изобразить в голосе волнение или несчастье, говорила как по-отработанному, по привычке, будто ничего от меня в самом деле не ожидала.

«Повторяю тебе, отстань от меня».

Теперь я уже не отворачивался, а смотрел ей прямо в глаза, чувствуя внутри слабую вибрацию – отмеченную первой, ярко-красной нотой, пока ещё только нотой раздражения, не злобы, не жестокости, а лишь раздражения от этой назойливости.

«Ты вообще понимаешь, что я тебе говорю?»

Нисколько не опешив от моего взгляда, от явной моей враждебности, прилипчивая попрошайка заулыбалась ещё шире и наглее и повторила требование, глумливо растягивая слова.

«Дя-а-адя, а дя-а-адя! Ну мне же о-очень ну-ужно, по-настоя-ащему! У меня же ма-а-ама болеет!»

И снова я споткнулся о собственную слабость – оказался не готов к тому, что эта сцена затянется, – и попытка устрашить девочку своим взглядом не только вышла провальной, так ещё и отвлекла меня от новой угрозы.

«Вы мне только немно-ожко дайте, я уйду, обе-ща-аю».

«Ой, она вам, наверное, наскучила, да? Вы дайте ей что-нибудь, она отвяжется. Она, знаете, хорошая девочка на самом деле, я её знаю, у неё тяжёлая жизненная ситуация. А вы не отсюда, да? Вы в гости, наверное, приехали? Погостить, да? Хотите сувенир?»

В первую секунду я попросту не понял, встало передо мной настоящее тело или механическое: кукольное лицо подошедшей девушки не выражало ничего живого, и даже когда большие глаза с чёрным контуром захлопали, когда приподнялись безупречно подведённые брови, а полные губы приоткрылись, обнажая хищные зубки, – всё это нелепое и неправдоподобное движение вызвало у меня только изумление. Сделав паузу, глянцевая девушка глубоко вдохнула, расправив стразовые плечи и выставив подчёркнутую одеждой грудь, после чего оценивающе осмотрела меня с ног до головы и уверенно сделала шаг вперёд, оказавшись на расстоянии вытянутой руки.

«Что? Кто вы такие? Вы заодно? Я говорю, что ничего вам не дам».

«Ой, ну что вы, я ничего такого не имела в виду. Я не хочу вас обманывать, просто заметила, стоит привлекательный мужчина, тут таких редко встретишь, понимаете? Девочку эту я на самом деле почти не знаю, просто мне её жалко стало. А вам не жалко разве? Вот и всё, я самостоятельный цветок, я просто подошла, ну а к тому же у меня есть для вас сувенир, совсем недорого, бесплатно почти, вот, сами смотрите».

Она достала из сумочки плотно затянутый яркой подарочной лентой холщовый мешочек со свежим принтом – извивающейся зелёной змеёй и стилизованной под старину надписью, которую было не разобрать. Протянула мне, и сначала я попытался отвести руку, но она настаивала; мешочек оказался тяжёлым и был под завязку набит чем-то твёрдым, хрустящим.

«Это натуральный спрессованный травяной чай со Старых Болот, уникальная авторская рецептура, двадцать лет выдержки. Вы же пьёте чай, любите его, да? И разбираетесь наверняка, я вижу по вам, что вы разбираетесь, понимаете что к чему. Поверьте, вы мне благодарны будете, какой хороший чай, его часто подделать пытаются, продают в городах за гроши под видом нашего чая, а это оригинал, но я вам скидку сделаю. Пойдёмте со мной вон туда, там кафе, можно будет продегустировать».

«За кого вы меня принимаете? Я же через ткань чувствую, это другое что-то. Возьмите и уходите, уходите прочь от меня».

Тогда она развязала мешочек и высыпала часть содержимого – на раскрытую ладонь выпали, как карамельная горсть, разноцветные бутылочные стёклышки и острые зеркальные осколки. Девушка, словно совсем не боясь порезаться, перебирала их, взяла одно, розоватое, и покрутила им, так что стёклышко брызнуло солнечным бликом, потом взяла другое, бурое, и, демонстрируя мне, вновь захлопала глазами, заговорила быстрее прежнего, приблизилась на полшага, заставив меня дышать парфюмом.

«Видите, я вас не обманываю, посмотрите внимательно. У чая чудесный вкус. Это и средство народной медицины, помогает от всех болезней, тонизирует, выводит шлаки, положительно воздействует на мужскую силу. Даже от рака защищает, это уже доказано. Ой, я только заметила, у вас такие глаза красивые! Это что, линзы? Нет, не линзы? Очень красивые глаза, прямо завидую вам, очень бы хотела себе такие глаза. Вы торопитесь, может? Дегустация всего шесть минут займёт, поверьте, вам понравится, и цена честная, я вам со скидкой отдам, пойдёмте».

«Да, дядя, пойдёмте, пойдё-о-омте».

Ребёнок снова потянула за плащ, продолжая канючить, а девушка пересыпала стёклышки обратно в мешочек, поглядывая на меня и улыбаясь, даже посмеиваясь, она не отступала, один раз мягко прикоснулась к моей руке. Всё это время я был как парализованный – но не самим их неумелым вымогательством, а именно невнятностью его: неужели она, разукрашенная большеротая кукла, торчащая здесь, как актиния с безобидной рыбкой-клоуном в помощниках, всерьёз рассчитывала схватить и сожрать меня, совсем не мелкую и тупую рыбёшку?

«Не испытывайте моё терпение».

«Почему вы такой злой? Я же по-доброму, хотела предложить сувенир, а вы обижаете и меня, и ребёнка. Но, раз уж вы не хотите чай, то подарите мне хоть немного денег – ну, хотя бы за презентацию. Вам разве не понравилась моя презентация? Ну хоть немного – я в городе учусь, студентка, у меня семья бедная, денег совсем нет, подарите хоть немного, ну что вам жалко, что ли, вы же не зверь какой, неужели нет ни капли жалости».

Но к этому моменту жалость во мне вся высохла, осталась лишь гулкая пустота отвращения, и, когда в разговор неожиданно вклинился новый, строгий голос, я почти решился выступить перед ним с полной негодования речью, предстать безвинной и наивной жертвой настырных вымогательниц. Вот только хозяин голоса оказался не просто случайным привокзальным телом: на нём была полицейская форма, он осматривал всю ситуацию с показной суровостью, но его появление, однако же, не спугнуло ни девушку-актинию, ни даже её карманного симбиота.

«Так, что тут у нас происходит. Вас беспокоят эти девчата?»

«Здравствуйте… Нет, ничего страшного, всё в полном порядке, мы уже всё решили. Просто возникло недоразумение».

«Недоразумение, значит. Вы, барышни, это подтверждаете? Просто недоразумение?»

Вопрос прозвучал точно так, как будто был спланирован заранее, – по тону я мгновенно уяснил, что наверняка каждый, на кого набрасывались эти паршивые девицы, при появлении человека в форме пытался поскорее убраться вон именно под предлогом «возникшего недоразумения». Слишком открыто действовали они, слишком вовремя из ниоткуда появился блюститель закона, да и можно ли было предполагать, что в здешних местах впрямь бывают такие тёмные дела, о которых полиция не догадывается? Я почуял настоящую опасность постыдно поздно, лишь когда столкнулся с ней лицом к лицу.

«Мы просто попросили этого человека помочь, а он принялся нам грубить, решил здесь скандал устроить, а мы ничего такого не имели в виду».

«Это враньё!….»

«Потише, уважаемый! Что же вы скандалите-то? Потише надо, когда с представителем власти разговариваете, от шума только хуже будет. Я не понимаю, что же это такое получается. К вам подходит несчастный ребёнок, да? Он просит подать немного денег, он из бедной семьи, да? И вы отказываете! У вас что, каменное сердце? У вас вообще есть сердце-то?»

Сквозь эти слова я услышал голос вокзальчика – девять, объявил тот, ровно девять, то есть в действительности девять ноль четыре, и я машинально чуть не полез проверять свои часы. Приказал себе молчать, не позволять их разговорам отвлечь меня и теперь искал нужную секунду, несколько идеальных секунд, что позволят мне вырваться из объятий их щупалец прежде, чем меня проглотят. Для человека в форме моё молчание, по-видимому, означало готовность принять неизбежное поражение.

«Я сам-то мужик добрый, мне сложно понять, как люди могут быть такими чёрствыми. Грубость я не люблю, но на первый раз прощаю. Я хочу, чтоб вы не реагировали срыву, а поразмышляли сейчас. Вы подумайте сами – если вам не нравится имеющееся предложение, вы же можете узнать, какие есть варианты, разве не так? Посмотрите на девчонок, а? Хорошие девчонки, разве нет? По-моему, очень хорошие».

«Я ему это и пыталась объяснить, что мы хорошие, а совсем не плохие, предложила в „Аспида“ сходить…»

«Тихо! Сейчас я говорю. Эй, уважаемый, вы меня слышите? Девочки хорошие, им просто деньги нужны. Ну они могут и поработать, заработать эти деньги.

Честным трудом. Вы не пожалеете, это я вам могу гарантировать. Девочки старательные. По цене сойдёмся. Ну что, как такое предложение?»

Наконец их матрёшечная схема предстала мне со всей ясностью: заученные фразы, распределение ролей, бессовестно прямолинейный сценарий с предсказуемым финалом для всякого, кто согласится на последнее предложение; если с кем-то эта схема и срабатывала, то не вопреки, а лишь благодаря своей неправдоподобности. Я увидел каждого из них по отдельности: вот грязная девочка в несмешном наряде, её можно заставить делать что угодно; вот жадные толстые губы и приложенная к ним имитация человека, послушная кукла, исполняющая желания; вот пузатая, но вечно голодная гадина, всему на свете знающая цену. Я увидел их всех вместе: трёхголовое страшилище, не заслуживающее жизни, рыщущее в поисках слабого и готовое отступить в случае, если выяснится, что не на того напало.

Загрохотал проезжающий товарняк – то была кайросова улыбка, та самая секунда, которую я выслеживал. Ударив по детской руке, тянувшей полу плаща, я быстро шагнул назад, схватил лежавший на лавке рюкзак и поспешил прочь, твёрдо, без колебаний.

Шаг, и ещё один шаг, и ещё один – оклик, чья-то рука коснулась плеча – я рванул плечом и пошёл быстрее.

Шаг-шаг, и ещё два, и опять два – вслед закричали, я отказался их слышать, пошёл ещё быстрее, быстрее.

Шаг-шаг-шаг-шаг-шаг-шаг-шаг-шаг.

Я уже почти бежал, не оглядываясь и тяжело дыша, чувствуя даже какое-то удовольствие от своего положения, —

– шаг

– но в следующий момент меня пригвоздило к месту. Из облезлой привокзальной жрачевни (мерцающая вывеска змеилась обманывающе приличным «Кафе»), мимо которой ползла единственная дорога отсюда, заорала ошеломляющая музыка. Машину гармонических конвульсий запустили откуда-то с середины – сладкоголосое существо, тонувшее в шумном море синтезаторных волн, повторяло одну и ту же пошлую припевную строчку о любви и страсти. Подобно удару любви и страсти под дых – вместе с шагом любви и страсти я растерял весь воздух любви и страсти, почти скрючился, задрожал. Во всём сознании любви и страсти осталась одна-единственная жалящая мысль любви и страсти – сейчас меня догонит человек в форме любви и страсти и примется за дело любви и страсти, сейчас я не тот зверь любви и страсти, что может дать ему отпор любви и страсти, сейчас любви и страсти, любвиистрасти…

Но никто не набросился на меня, только музыка становилась всё громче, стеклоголосый певец взял фальцет, и пошлые сахарные слова потекли нескончаемой мистической вязью звуков. Завывало юууу, ииии пронзало насквозь, аааа расшатывало небо. Мелодия не развивалась, а пожирала саму себя.

Растягивая патоку времени, ледоголосый рапсод перешёл на головной голос, а музыка, отказываясь прекращаться и деформируясь, становилась всё громче, стремясь перечеркнуть любой чужой звук, всё громче, и Громче, и ГРОМЧЕ, пока наконец даже собственные мысли, собственное волнение я мог расслышать с трудом.

Откуда-то из-за границы бокового зрения вышла женщина в закрытом тёмно-фиолетовом купальнике и встала против меня.

«Мы готовимся к выступлению!»

Голос её показался мне бодрым и слегка пьяным, слова сквозь песенный плен различить было сложно. Кожа за границами купальника была морщинистой и дряблой, из-под обтягивающей резиновой шапочки вылезали седые волосы, но лицо в кислотно-зелёных очках светилось не знающим времени детским счастьем.

«Вы видели, что у неба под кожей?!»

Она кричала так радостно, точно в словах прятался особый совершенный смысл, а наградой за его обнаружение было дистиллированное веселье. Веселье, на которое сам я давно не был способен.

«Рана, глубокая рана! Разве не жалко?!»