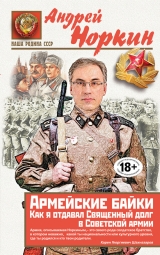

Текст книги "Армейские байки. Как я отдавал Священный долг в Советской армии"

Автор книги: Андрей Норкин

Жанр:

Прочая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Утром, в воскресенье, я отправился на избирательный участок, и впервые в своей жизни принял участие в голосовании. Мне выдали бюллетень, заполненный полностью на грузинском языке, и я торжественно опустил его в урну. За кого я проголосовал, этого я так никогда и не узнал. Впрочем, это казалось неважным. Вне всякого сомнения, депутат от Цагерского района был исключительный, замечательный человек!

Поскольку население деревни Дехвери отличалось высокой дисциплинированностью, то жители, имевшие право голоса, выполнили свой гражданский долг в течение часа. Мне дали листочек с цифрами, я связался с моим «Центральным» и снова окунулся в удивительный и незнакомый для меня мир горной сванской деревушки…

Ближе к вечеру приехал Юра, я распрощался с его родителями, и мы поехали за Ерошенко (позывной Третий). Впереди нас ждал торжественный ужин в Цагери, знаменующий успешное окончание исторических выборов. Толик, дежуривший в деревне Ласхана в условиях практически идентичных дехверским, встретил нас в столь изрядном подпитии, что по дороге в Цагери дважды блевал из «газика» прямо на ходу. Он открывал дверь, я держал его за ремень, а Юра весело гнал своего «козла» по горной дороге, даже не снижая скорости!

В Цагери мы приехали уже поздним вечером. Юра подкатил к месту банкета – районному Дому культуры, милому зданьицу с колоннами и небольшим балкончиком. Окна Дома культуры были ярко освещены, гремела музыка, а на балконе стоял толстый дядька, оказавшийся председателем местного колхоза. Как только я вылез из «газика», он радостно закричал:

– Товарищ! Товарищ! Вы, наверное, Третий?

– Нет, я Четвертый.

– Тогда поднимайтесь скорей к нам! Тут у нас Первый и Второй уже совсем пьяные лежат!..

Грузия меня явно приняла…

«Сейчас опять гоняют коров от КПП, чтобы не загрязняли дорогу. С этой скотиной прямо беда. Лезут откуда-то на плац, на стадион. Особенно свирепствуют свиньи. Некоторые ухитряются даже в городок пробираться. До часу дня никого нет, а потом только и слышишь: «Му-уу-у!», «Хрю-хрю-хрю!» 03.07.1987 г.»

Служба моя шла своим чередом, о чем я, как теперь хорошо понятно, в режиме конспекта информировал моих домашних. Надеюсь, у них сложилось впечатление, что я живу в санаторных условиях, ни на что и ни на кого не жалуясь. Хотя по большому счету так оно и было. Каждый день я отправлялся в свой штабной кабинет, чтобы работать над поручениями моих непосредственных начальников – начштаба подполковника Дьяконова и его заместителя майора Ларцева.

К этому времени я уже почти со всеми старшими офицерами познакомился. Они, конечно, казались мне, почти девятнадцатилетнему, ужасно взрослыми. Шутка ли, большинству из них было за тридцать пять, за сорок лет, а некоторым даже под сорок пять! Другое дело, что эта кажущаяся взрослость противоречила их совершенно мальчишескому поведению. Однажды я услышал, как заместитель командира полка по тылу, подполковник Бейнатов, в коридоре спорил с какой-то женщиной по поводу протекающих потолков. Оказалось, это была заведующая полковым детским садиком, и она предъявляла претензии, связанные с плохим ремонтом. И вот она говорит: «Я – женщина, и я этого не позволю!» Тут начальник штаба, Дьяконов, который, как и я подслушивал этот разговор, высунулся из кабинета и говорит: «Ну, какая вы женщина, вы же заведующая!» Как я писал домой, «интересно, когда перед тобой стоят замы начальника штаба или он сам, все майоры, подполковники, и начинают вдруг толкаться, пихаться и называть друг друга «чурками глупыми».

Периодически я, как и все остальные мои сослуживцы по взводу, попадал под горячую руку формального командира нашего подразделения, старшего лейтенанта Фаридова. Вообще-то ему можно было только посочувствовать. Больше половины личного состава взвода ему практически не подчинялось. Кто-то работал в штабе, кто-то – в клубе, кто-то – на пульте связи, кто-то – водителем руководства и т. д. Время от времени наш командир «входил в штопор» и пытался добиться от нас хоть какого-то соблюдения субординации. В повседневной жизни старший лейтенант говорил по-русски без акцента, но, когда злился или напивался, начинал коверкать слова на «кавказский» манер. В этом состоянии Рустам Фаридов начинал сыпать фразами: «Что? Динэвальный Тумбочка? Тубаретка? Пиль и пепель? Миру – мир, армянам – деньги! Карабах наш!» Полковые армяне его недолюбливали. И за эти постоянные подначки по поводу карабахского конфликта, который хоть и не достиг еще своей точки кипения, но тлел довольно ярким огоньком. И за то, что основное свое время он проводил с нашими каптерщиками – азербайджанцами. Это были Кахрамон Мамедов, «Мамед», и более молодой – Али Мусаев, «Муса».

Выглядели они довольно потешно. Мамед был маленький, коренастый, с квадратной головой, а Муса, наоборот, – длинный, тощий, в своей круглой высокой панаме напоминавший какого-то муравья.

Панамы, кстати, играли особенную роль в создании индивидуального образа каждого военнослужащего, причем с ярко выраженным национальным оттенком. Если русские, украинцы и грузины пытались придать своим панамам вид настоящего ковбойского «стетсона», вытаскивая внутренние вставки, продавливая внутрь тулью и загибая к небу поля, то азербайджанцы, напротив, снабжали панамы настолько жесткими вставками, что тулья едва выдерживала давление, а сам головной убор начинал напоминать пробковые шлемы британских колонизаторов.

Но не будем отвлекаться… Как я понял, такое немного странное поведение старшего лейтенанта Фаридова объяснялось банально – жизненной неустроенностью. Ему уже перевалило за сорок. Несколько лет назад, за какую-то провинность его лишили одной звездочки, и он прекрасно осознавал, что нынешние звание и должность скорее всего были высшей точкой его карьеры. Существовала и дополнительная проблема. В конце восьмидесятых, которые стояли на дворе, перевестись из Закавказского округа куда-то в другое место офицерам было практически невозможно. Нет, один вариант оставался всегда: Афган. Но желающих ехать туда уже не хватало, даже несмотря на повышенную зарплату в валюте. Поэтому, после того как я сделал для себя этот вывод, я старался снисходительно относиться к человеческим слабостям моего комвзвода.

Я вообще по мере сил старался помогать нуждающимся. Я ведь был единственным москвичом в полку. Женщины, жены офицеров, которые служили в части и в звании прапорщиков, и как вольнонаемные специалисты – в секретке, в строевой, у связистов и т. д., – узнав, что я из Москвы, первым делом попросили меня организовать грузовые поставки. Они сдавали мне деньги, я переводил их на почте домой, а мама, в Москве, шла в магазин и покупала на эти деньги конфеты. Любые московские конфеты: ириски, карамельки, сосульки. Местные, грузинские конфеты популярностью не пользовались. У солдат, кстати, тоже.

Исключение представляли конфеты, которые привозили ребята из Армении. Но я так и не решился их попробовать. Исключительность этих конфет заключалась в их крайне оригинальном названии: «Смерть мышонка».

Насколько я понял, это название отсылало к детской сказке какого-то популярного армянского писателя! Фантик выглядел так: лежащий на спине длинный и худой мышонок, одетый в какую-то курточку и короткие штанишки. Он, видимо, действительно был мертвый, потому что изобразили его с закрытыми глазами, а у изголовья стоял печальный, по-моему, лисенок. Если не ошибаюсь, это были карамельки…

Так что спустя пару месяцев с момента моего появления в Кутаиси заработал бесперебойный канал доставки посылок со сладостями. Мы их называли «грузовиками «Прогресс», как космические корабли.

Вообще женщинам нашим приходилось несладко. Тут я уже говорю не о недостатке конфет. Гарнизонная жизнь – сами понимаете… Тем более что для большинства из них Грузия совсем не являлась «малой родиной», а жить тут приходилось годами. Приспосабливались, конечно, кто как мог, хотя бывали и забавные моменты, к которым приспособиться было, пожалуй, невозможно.

Помимо коров и свиней, периодически гулявших по территории, в нашем полку благоденствовала еще куча всякой живности: гуси, утки, куры. Рыбы – в специальном водоеме, куда офицеры ходили на рыбалку. Само собой, собаки. Заведовал всем этим скотным двором Игорь Ярмолюк, очередной представитель Житомира, ставший затем одним из самых близких моих армейских друзей.

Но главной звездой полковой фауны, безусловно, был козел по кличке Генерал. И вот этот козел (во всех смыслах!) очень любил терроризировать наших старших боевых подруг. Генерал пользовался полной свободой перемещения и вечером, когда женщины возвращались со службы домой, в военный городок, устраивал засаду. Посмотреть на это зрелище собирался едва ли не весь личный состав нашего взвода и первого дивизиона. Во-первых, потому что кавказские юноши очень любили смотреть на славянских женщин, во-вторых, потому что славянские женщины домой шли именно мимо наших дверей, у которых располагались амфитеатром кавказские юноши, любившие смотреть на славянских женщин, и, в-третьих, потому что козел Генерал сидел в засаде. Все об этом знали: и солдаты, и несчастные женщины. Если стоял теплый вечер – почти со стопроцентной уверенностью можно было говорить, что Генерал прячется в кустах в ожидании очередной жертвы. Дальше все происходило по одному и тому же сценарию: Генерал выскакивал из кустов, опускал рога к земле и мчался на визжащих теток, которые начинали отбиваться от него сумками или заранее припасенными палками. Публика взрывалась восторженными криками и аплодисментами, Генерал получал чем-нибудь по рогам, женщины переходили на бег и находили свое спасение за калиткой.

Впрочем, солдаты любили Генерала не только за его шоу-способности. Он еще и выступал в качестве весьма полезного помощника. Козел обладал совершенно неуемным аппетитом. Он жрал все! В том числе бытовой мусор. У входных дверей в казарму стояли урны, в которые бросали всякие бумажки, очистки от мандаринов, огрызки, но, главное, – окурки. Каждая такая урна представляла собой ведро, закрепленное посередине таким образом, что урну можно было провернуть по вертикали и вытряхнуть все содержимое в мешок, чтобы потом отнести на свалку. Не Бог весть какой труд, но любой дневальный старался использовать каждый подходящий случай, чтобы от этой обязанности увильнуть. Генерал, в этом смысле, был очень удобен: его приводили к урне, засовывали мордой внутрь и давали возможность съесть все содержимое. Судя по всему, козлу такое угощение очень нравилось, потому что он никогда не артачился, не сопротивлялся и, казалось, даже ждал добавки.

Этот симбиоз – и урны чисты, и козел сыт – служил очень хорошей иллюстрацией, возможно, самой популярной армейской присказки: «Солдат спит, служба идет!» Спать каждый из нас старался побольше и почаще. Понятно, что чем меньший срок службы был за плечами, тем меньше оснований для дневного сна имел рядовой или сержант. Другим немаловажным фактором являлось наличие спального места. В выигрыше оказывались владельцы «собственной» жилплощади, в перечень которой входили каптерки, служебные кабинеты или, например, «кунги».

Что такое КУНГ, я узнал уже только после армии, да и то разобрался не до конца. КУНГ – аббревиатура, расшифровывающаяся как «кузов унифицированный нулевого (нормального) габарита». Что такое «нулевой» габарит и почему именно он является «нормальным», мне неизвестно до сих пор. В нашем полку кунгами оборудовались шестьдесят шестые «ГАЗы», едва ли не самые популярные армейские грузовички. Это были передвижные радиостанции, медпункты, кинобудки и т. п. Впрочем, существовали и другие варианты. Например, работала у нас такая «колбаса» – передвижной штаб полка, оборудованный в длинном закрытом кузове-вагоне, установленном на грузовой «Урал-4320». В этом настоящем доме на колесах спалось особенно удобно.

Лично я спал у себя в кабинете, прямо на столе, благо он был и широкий и длинный. Жесткая поверхность, как выяснилось, не имела никакого значения. Наоборот, повышенная комфортность спального места иногда играла негативную роль. В каптерках можно было забраться спать в шкаф, закопавшись в обмундирование, но там помимо мышей еще водились и крысы. Одного такого «соню» довольно долго потом лечили. Он завалился спать пьяным и ему здорово погрызли нос, хорошо еще, что все обошлось без осложнений. Ну, и конечно, если «притопивший на массу» попадался на глаза кому-нибудь из офицеров, дополнительный наряд он получал моментально.

Иногда, впрочем, офицеры сами поддерживали пристрастие личного состава к дополнительному сну. Впервые я столкнулся с этим на учениях «Кавказ-87», широко разрекламированной акции международного масштаба. Большая политика, диктовавшая свои правила всем без исключения областям жизни, никак не могла пройти мимо военной доктрины. Было решено, что отныне мы уже не собираемся воевать с НАТО, а начинаем с ним сотрудничать. На «Кавказ-87», простите за каламбур, на Кавказ приезжали войсковые подразделения Североатлантического альянса. Не много, в основном офицеры, но какие-то небольшие группы бойцов тоже ожидались. Для отработки совместных действий.

Само собой, значение это мероприятие имело архиважное. Ударить в грязь лицом перед империалистами было просто невозможно, поэтому, когда я в составе штаба полка отправился на эти учения, то внутренне подготовился к самому жесткому режиму несения службы. Мы промчались на автомобилях поближе к Тбилиси и остановились в каком-то гигантском складе длительного хранения. Оттуда мы должны были выдвинуться дальше. В этот момент произошли какие-то изменения в тактике, «концепция изменилась». По причинам, так и оставшимся неизвестными, нас от участия в совместных учениях отстранили. Логичное предположение, что в таком случае нас отправят домой, в полк, также не подтвердилось. По все тем же таинственным причинам. Командир полка, подполковник Сидоренко, на общем построении объявил поставленную нам задачу: оставаться на месте и постараться не попадать на глаза иностранным военным наблюдателям, которые, видимо, наводнили Грузию на время этих учений.

Наиболее популярная версия всего этого абсурда, кстати, напрямую вытекала из обозначенной задачи. Кто-то предположил, что в порыве служебного рвения организаторы учений из штаба округа привлекли к маневрам слишком крупные силы. И это якобы нарушало какие-то международные договоренности, согласно которым мы – Советская армия – не могли иметь в конкретном месте больше войск и вооружений, чем разрешалось. А у нас как раз получилось больше. Поэтому для меня и моих сослуживцев учения «Кавказ-87» превратились в игру в прятки.

Проблема заключалась в том, что прятаться-то особо и негде было. И тогда кто-то из офицеров дал команду: «Всем залечь под машины и спать!» Ну, мы и спали: днем под машиной, ночью – на машине. Особенно хорошо спалось на обтянутых тентами «КамАЗах». Получалось что-то вроде гигантского коллективного гамака: лежишь себе, любуешься звездным небом и наслаждаешься жизнью. Потом я с чистой совестью говорил, что не знаю, чем и как завершились международные учения «Кавказ-87». Лично я их проспал…

«Когда в Москве появятся бананы, то, после того как вы будете их покупать, не выбрасывайте шкурки. Положите их на солнце, на окно, и засушите, а потом вышлите мне, вместе с какой-нибудь посылкой. Это нужно для развода мальков. Один мой знакомый капитан – большой любитель аквариумных рыбок, и он из шкурок бананов делает какой-то настой, которым выкармливает мальков. А в Кутаиси бананов, оказывается, не продают. 13.07.1987 г.»

Вернувшись в полк, я вернулся и к выполнению своих обязанностей, среди которых организация разнообразных «грузовых поставок» стремительно превращалась в одну из самых важных. Иногда складывалось впечатление, что в Кутаиси не было вообще ничего, хотя история с банановой кожурой – это, конечно, экзотика. Любителем аквариумных рыбок оказался капитан Андрюшкин, начальник топографической службы, которого я называл Мишель Джексон. Капитан Андрюшкин «проживал» через два кабинета от моего, поэтому он, когда ему надоедало разглядывать свои топографические карты, заходил ко мне в гости. Такое странное прозвище объяснялось тем, что он считал себя перфекционистом и всегда и во всем стремился поступать сообразно своим принципам. Спорить с ним было делом абсолютно бессмысленным. Однажды на полном серьезе капитан объявил мне, что Майкла Джексона правильнее называть Мишель, потому что у него – французские корни. Так это прозвище к нему и приклеилось.

Помимо конфет и банановых корок мне (не мне лично, а для кого-то) присылали детскую одежду, обувь, духи, пластинки, книги. Один раз даже поступил заказ на какой-то электрогенератор, но позднее его отменили. Так что благодаря бесконечной любви ко мне моих родителей я зарабатывал дополнительные очки в копилку своего авторитета.

В повседневности я снабжал офицеров канцелярскими принадлежностями. Практически каждый день кто-нибудь из них приходил за карандашом или ластиком. Иногда складывалось впечатление, что офицеры в нашей части заняты исключительно какой-то писаниной. Впрочем, это предположение было и не так уж далеко от истины. Однажды ко мне зашел командир одного из «Кабачков», подполковник Никитин.

– А дай-ка мне, брат Андрюха, бумажки! – добродушно пророкотал он своим раскатистым басом.

– Сколько вам, товарищ полковник? – спросил я, не отрываясь от карты, над которой работал.

– Ну, дай листочков пятнадцать.

Я, не глядя, вытащил из пачки, лежавшей на подоконнике, несколько листков, передал ему и продолжил свою работу.

Послышалось какое-то сосредоточенное сопение, потом фырканье и подполковник Никитин обиженно произнес:

– Слушай, ну, ты и жмот, оказывается!

Вид из окна моего кабинета. Еще какая-то делегация прибыла

Я непонимающе посмотрел на него.

– Ровно пятнадцать! – пояснил Никитин.

– Как заказывали, – довольно сказал я, радуясь, что так впечатляюще продемонстрировал собственную эффективность и радение за полковое имущество. Полковник, качая головой и что-то бормоча под нос, отправился восвояси, а я подумал: «Все-таки смешные они мужики, эти офицеры!»

Солдаты, впрочем, были не менее забавными. Иногда в полку происходили вещи, в реальность которых я бы никогда не поверил. Перед самым дембелем один из сержантов ВМО загремел в госпиталь по весьма экстравагантным причинам. ВМО – напомню еще раз – был вторым полковым подразделением, занимавшимся оргвопросами. В ведение взвода материального обеспечения входили, как понятно из его названия, все материальные вопросы. Столовая, продовольственные склады, склады обмундирования НЗ, ДХ и все остальные – кроме тех, где хранилась техника, банно-прачечный комплекс: все это было империей ВМО. ВМО жил богато! Венцом в его короне выступала служба ГСМ – горюче-смазочных материалов, неисчерпаемые закрома всеобщего благосостояния. На бензин и солярку менялось и продавалось все, хотя самым популярным видом этих товарно-денежных отношений, конечно, оставался алкоголь.

Взвод материального обеспечения на 99 процентов состоял из кавказцев. Начальниками складов выступали прапорщики грузины, все как на подбор кругленькие и толстенькие, а баней и прачечной заведовали сержанты армяне. Эти так и ходили круглый год в одном белье, разве что летом выбирались из своей бани на крыльцо, а зимой так и сидели внутри, в клубах пара. Не соответствовало такому принципу формирования подразделения по национальному признаку лишь то, что командовал ВМО совершеннейший славянин, русский капитан Водяной, повара почему-то всегда набирались из таджиков, а все трое гээсэмщиков были с Украины.

Один из них под конец службы решил получше подготовиться к неумолимо приближавшемуся возвращению домой. Как все говорили: «Дембель неизбежен, как крах капитализма», – в точности этой формулировки тогда никто даже и не сомневался! Видимо, решив предстать перед заскучавшим без ласки женским населением своего хутора, где-то в карпатских горах, во всей боевой красе, наш герой вознамерился модернизировать собственный детородный орган. Говоря языком компьютеризированного двадцать первого века, «провести апгрейд». Тогда еще про «Enlarge Your Penis!» никто и не слышал по причине отсутствия Интернета и электронной почты. Но горячее желание усовершенствовать свои физические данные многих молодых людей не покидало ни на секунду! «Будущий мачо» взял молоток, гвоздь и несколько металлических шариков от подшипника. Всем солдатам без исключения было известно, что если металлические шарики изнутри врастут в головку полового члена, это будет приносить потенциальным сексуальным партнершам невыразимые наслаждения во время соития! Никто никогда ничего подобного по вполне понятным причинам не видел, но все об этом слышали и все этому верили. Ну, может, почти все… В общем, как потом рассказывали многочисленные очевидцы, процесс «модернизации» оказался скоротечным. Первый же удар молотком привел к тому, что секс-гигант прибил собственный член к деревянной скамейке, которая выступала в роли операционной. «Кровищи быылоооо!» – так обычно это описывали… Совместными усилиями гвоздь из доски удалось вытащить, после чего, обмотанный какими-то тряпками, с гвоздем в причинном месте, незадачливый Казанова побежал со всех ног в санчасть, откуда позднее был эвакуирован в госпиталь. Так что свой дембель он задержал на пару недель.

«25 числа у меня был выходной день. Меня поздравили друзья и начальство. А начальник штаба полка на разводе сказал: «Почему это все такие грустные? У Норкина – день рождения, а никто не улыбается». Из-за него у меня теперь новое прозвище. Наташка и Борька прислали открытку «Крошка Енот», на которой переправили «енот» на «Норкин». Я как раз в тот день получил девять писем. Стою, читаю, а начштаба увидел и как закричит: «Они что, офонарели, что ли?» И тут увидел «Крошку Норкина». Так что теперь меня тут так и зовут. 02.08.1987 г.»

Свой первый день рождения в армии я встречал на учениях. Многодневный полевой выход в Караязы, несомненно, считался главным событием в жизни полка. Это была самая яркая, самая насыщенная страничка в нашей летописи, к «караязам» готовились загодя, их не любили и в то же время ждали с каким-то необъяснимо приятным замиранием сердца.

Вообще-то Караязами назывался населенный пункт в Турции, где-то на северо-востоке страны. В нашем случае Караязами именовалась огромная сухая степь, почти пустыня, на границе Грузии и Азербайдажна.

Караязская степь

Там находился наш артиллерийский полигон, гигантское по территории стрельбище, на котором полк отрабатывал точность стрельбы из штатного вооружения. Путешествие на учения начиналось с погрузки эшелона. Полк выезжал едва ли не в полном составе, оставляя в Кутаиси лишь минимум личного состава, необходимого для поддержания бытового существования части.

Погрузка происходила на безымянном полустанке недалеко от города. Туда техника добиралась своим ходом, после чего начиналась сложная и муторная процедура размещения грузовиков и артиллерийских орудий на железнодорожных платформах. Нашу основную ударную силу представляли 122-мм гаубицы, стрелявшие как фугасными, так и кумулятивными снарядами. Орудия буксировались «Уралами», потому как шестьдесят шестые газики с ними справиться, конечно, не могли. На их долю оставались полевые кухни и другая мелочовка. Процесс погрузки отнимал у командования полка огромное количество сил и нервов: водительское мастерство личного состава, как правило, оставляло желать лучшего, а в этом случае нужно было не только загнать тяжелый грузовик на железнодорожную платформу, но потом еще и несколько раз дергаться вперед-назад, постепенно выравнивая тяжеленное, почти трехтонное, орудие. После того как гаубицы вставали ровно, начинался сам крепеж. В деревянный настил платформы вбивалось огромное количество деревянных башмаков плюс к этому колеса гаубицы намертво приматывались к платформе толстой железной проволокой. С остальной техникой, включая БТРы, справлялись быстрее.

Как правило, на полное завершение этой операции уходила пара дней. После чего к эшелону подвозили весь остальной личный состав, мы забирались в теплушки, которые, похоже, так и добрались до нашего времени из фильмов о Великой Отечественной войне, а офицеры занимали места в обычных плацкартных вагонах. И состав отправлялся в долгий путь.

Путешествие могло занимать от двух дней до недели. Все зависело от каких-то неизвестных нам высших железнодорожных сил. Периодически мы останавливались на каком-нибудь перегоне, и сутки напролет пропускали следовавшие в противоположных направлениях пассажирские и грузовые составы. Вынужденные паузы заполнялись традиционно: солдаты спали, офицеры пили. Отправление поезда всегда происходило неожиданно, поэтому периодически мы с увлечением наблюдали, как тот или иной наш командир, теряя на ходу тапки, пытается догнать уходящий состав. Самое удивительное, что ни разу никто не отстал! Наконец, оставив позади Зестафони, Гори, Тбилиси и Рустави, практически уничтожив все запасы сухого пайка, мы доползали до необъятного желто-песочного пространства Караязской степи и останавливались на станции Гардабани.

Наш лагерь в Караязах

Разгрузка происходила гораздо энергичнее погрузки. Полк выстраивался в колонну и углублялся на запад, в глубь степи, оставляя железнодорожную станцию за спиной. Достигнув нужной точки, которую я так и не научился определять, мы приступали к обустройству лагеря. Каждый занимался своим конкретным делом, так что получалось, что больше одной-двух палаток ставить не приходилось. Я с ребятами ставил маленькую палатку, собственно, для нас самих, и вторую – побольше, – которой предстояло играть роль штаба полка. Спальные палатки крепились на невысокие деревянные каркасы, выполнявшие функцию и фундамента, и стен одновременно. Внутри же размещались деревянные нары, на которых мы и спали. На матрасах, конечно. Все это мы, естественно, привозили с собой, как и раскладушки для офицерских палаток. Палатка-штаб, как и палатка-столовая, были значительно больших размеров, с подпорками, растяжками и прочей арматурой, дополнительно укреплявшей эти сооружения внутри и снаружи.

Таким образом, в лагере формировались спальная зона, штаб, укрытый по всей площади маскировочной сеткой, и зона приема пищи. Все вооружение уходило еще дальше в степь, и из нашего лагеря гаубицы были не то что не видны, их даже слышно не было, когда они стреляли.

Радуга в Караязах

А стреляли мы «огурцами», именно так назывались снаряды к нашим гаубицам. Кстати, вне зависимости от военной специальности, погрузка-разгрузка «огурцов» являлась общей солдатско-сержантской обязанностью. Дело это было противное, ибо тяжелое. Один кумулятивный «огурец» «тянул» на 14 килограммов, а осколочно-фугасный – на 21. Снаряды хранились и транспортировались в ящиках по две штуки, так что дополнительными занятиями по физической подготовке личный состав полка на учениях обеспечивался по полной программе.

Улетали наши «огурцы» в светлую многокилометровую даль за местную достопримечательность. Не знаю, в чью светлую голову и когда именно пришла эта идея, но учебные цели находились в нескольких километрах позади знаменитого монастырского комплекса Давида Гареджи. На самом деле это были несколько пещерных храмов, обустроенных в Гареджийском кряже еще в VI веке. Причем главным объектом комплекса была лавра Святого Давида, никакая не пещерная, а очень даже «надземная» и расположенная прямо на границе с Азербайджаном. Вот через эту лавру мы и стреляли.

То есть практически обстреливали Азербайджан с территории Грузии, благо страна тогда была общая. Конечно, и в то время периодически раздавались призывы прекратить наши артиллерийские экзерсисы. Защитники истории опасались, что рано или поздно мы попадем точно в Святого Давида, а если не попадем, то вибрация от взрывов все равно разрушительно подействует на уникальное архитектурное сооружение. Однако прекращение деятельности полигона произошло уже после распада СССР и вывода российских войск с территории Грузии.

Лавра преподобного Давида Гереджийского

На огневой рубеж уезжали только дивизионщики. Я, естественно, никуда не ездил. Штаб, по условиям учений, находился в отдалении от линии фронта, поэтому мы руководили боевыми действиями по рации. Кстати, учения в Караязах были единственным поводом для того, чтобы я выполнял свои непосредственные обязанности. Я ведь числился командиром отделения вычислителей, то есть рассчитывал все данные, необходимые для управления огнем! Именно исключительной важностью должности и объяснялось то, что моя фамилия в штатном расписании полка значилась под номером «пять»: после командира, заместителя командира, начальника штаба и заместителя начальника штаба полка. Но, так как учебные стрельбы тоже происходили далеко не каждый день, времени для отдыха хватало.

Офицеры предпочитали купаться в самодельном бассейне, сделанном из какой-то немыслимой надувной фигни. Давление в ней постоянно поддерживалось с помощью генератора, воду наливали из обычной водовозки, специально отправлявшейся для этого в Гардабани, а за комфортную атмосферу отвечала та самая маскировочная сеть над штабом, которой частично удавалось закрывать резервуар от всепроникающей степной пыли.

Вид из штаба, скрытого под маскировкой

Поскольку бассейн был маленьким, единовременно в него помещались всего два человека, даже мне и моим друзьям – штабному рядовому составу – залезать в него категорически не разрешалось. Поэтому мы спасались от жары другим способом: залезали под БТР и спали. Как всегда, ничего оригинального. Однажды с утра я так удачно задремал рядом с бэтээром, что к моменту моего пробуждения световой день практически закончился, в результате чего я приобрел приятный красноватый оттенок и побежал в санчасть за средством от ожогов. Обошлось без осложнений, и я с удовлетворением отметил, что за время службы в армии успел не только обморозиться, но и сгореть!

Демонстрация загара

Однако главную опасность для организма представляла вовсе не температура воздуха, а местная фауна.

«Здесь никого, кроме ящериц, пауков и змей не поймаешь. Прыгает и скачет всякая саранча, но самое «замечательное» – это фаланги, ядовитые пауки. Особенно большие достигают размеров с ладонь, а в общей, так сказать, массе, они не превышают в длину моего среднего пальца. Днем их нет, а ближе к вечеру они выползают, поэтому, прежде чем засыпать, мы осматриваем все стены палаток. Наш «комсомолец» (секретарь комитета ВЛКСМ) лейтенант Голубков их ужасно боится. Его тут все пугают пауками, и даже прозвище дали – «Фалангист». 02.08.1987 г.»