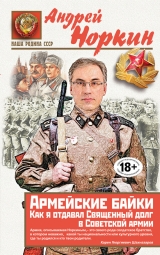

Текст книги "Армейские байки. Как я отдавал Священный долг в Советской армии"

Автор книги: Андрей Норкин

Жанр:

Прочая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Мой взвод. Я – второй справа в верхнем ряду

Русские не слишком защищали своих, в отличие от кавказцев и представителей Средней Азии. Те всегда держались сплоченными группами и при необходимости вставали за земляков горой. А вот братья-славяне запрягали очень долго и весьма выборочно. Таким образом, в каждой из батарей через пару месяцев выделялось небольшое количество совершенно безропотных «тварей дрожащих», с которыми было позволительно делать все что угодно. В буквальном смысле. Упомянутому мною громкоголосому новобранцу, обещавшему навести в батарее собственный порядок, в конце концов прямо на плацу рот заткнули членом. После этого он уже не вылезал из наряда по кочегарке. По-моему, он даже ел и спал там. Мы встречали его только в бане, куда он приходил совершенно черным от угольной пыли.

Конечно, сержанты (кстати, все они были исключительно славянами – русскими, белорусами и украинцами) могли бы пресечь подобную практику. Но они ее не пресекали. Так же, как и офицеры. В каком-то смысле это диктовалось правилами жизни. Не закон джунглей, конечно, но, дескать, если ты сам не в состоянии при необходимости себя защитить, то делать это за тебя никто не будет.

Мне, безусловно, повезло и с командиром взвода, и с сержантами. Мои командиры отделений были старше меня чисто символически: одному – 19, второму – 22. Они отслужили лишь по полгода к тому моменту, когда я пришел в армию. И Сергей, и Валера были по-настоящему хорошими ребятами. Не придирались по пустякам, не разыгрывали из себя «дедов», охотно помогали. Мы подружились, как это могло бы произойти «на гражданке», очень скоро перешли на «ты» и именно ребята первыми предложили мне постараться сдать выпускные экзамены так, чтобы остаться в учебке. Стоит ли говорить, что эта идея мне очень понравилась.

Замкомандира взвода, сержант Замолин Дима, уже всеми своими мыслями был дома. Он активно готовился к дембелю, работал над своим альбомом и специально украшенной парадкой, так что обязанности работы с личным составом он с удовольствием перекладывал на своих помощников, справедливо решив, что воспитал уже достаточное количество сержантов Советской армии и теперь имеет полное право заняться своими проблемами.

Командир взвода, капитан Столяров, оказался человеком небольшого роста, худощавым и болезненным. Возможно, именно не слишком крепким здоровьем объяснялся и его характер – он был очень мягким и интеллигентным человеком, совсем не военным. Капитан оказался единственным офицером за всю мою службу, который ни разу при мне не выругался матом. В эти полгода он несколько раз надолго пропадал из расположения полка, оказываясь на больничной койке, у него были какие-то проблемы с легкими. Офицеры вместе со своими семьями жили рядом с полком, в нескольких многоквартирных домиках-бараках в поселке, почему-то носившем название «Инженер». Никакими инженерами там не пахло, только нашими офицерами… Жизнь была, мягко говоря, не сахар – кругом лес, до ближайших населенных пунктов долго добирались на автобусах, да и сами эти населенные пункты не производили впечатления центров цивилизации. Досуг расцвечивали практически так же, как и у солдат: кино в клубе да офицерская столовая. Так или иначе, первая армейская смерть, свидетелем которой я стал, была самоубийством именно офицера, командира одного из взводов нашей батареи. Как нам потом рассказали сержанты, у него были какие-то проблемы в семье, вроде бы бытовые.

«У меня дела нормально. Занятие мне доверяют вести все чаще и чаще, так что меня стали дразнить «сержант Норкин». Валера построит взвод и говорит: «Сейчас вам сержант Норкин расскажет устройство КТД, потом сдадите ему зачет» или «Сейчас сержант Норкин расскажет о топопривязке по карте с помощью засечек». Так и приклеился ко мне этот «сержант Норкин». 21.03.1987 г.»

Учебный процесс тем временем шел своей чередой. Политические занятия, честно говоря, самые скучные («Перестройка и кадровая политика партии») чередовались с практическими, по геодезии. Я уже даже самостоятельно проводил такие занятия, правда, только с буссолью.

Буссоль артиллерийская

А любимым нашим инструментом был лазерный дальномер. Через видоискатель вы выбирали какой-нибудь отдаленный предмет, нажимали на кнопочку и на небольшом экранчике загорались цифры, показывавшие расстояние до данной точки. Подразумевалось, что лазерный сигнал ни в коем случае нельзя было посылать в человека. Конечно, это требование игнорировалось. Особенно «везло» начальнику штаба дивизиона, майору Буднику. Он почему-то всегда (всегда!) считал своим долгом произнести перед нами следующую фразу: «Ну, что? Родине нужны герои, но пизда рожает мудаков!» Если майор Будник оказывался в зоне досягаемости нашего дальномера, лазерный сигнал тут же отправлялся в его седалищную область. Подразумевалось, что это негативно скажется на его потенции и он, хотя бы на время, оставит нас в покое от своих умозаключений. Возможно, такое солдатское единодушие в отношении майора объяснялось его кармой. Не исключено, что в момент его появления на свет Родина нуждалась не просто в герое, а в супергерое, но произошло все в полном соответствии с его любимой мантрой…

Другие приборы оказались не настолько интересными, как дальномер. Не настолько высокотехнологичными, по крайней мере. Тем не менее и они имели свои плюсы. Так, наш каракалпак Жумабай Байданов, по прозвищу Пятница, заглянув в окуляр теодолита и направив его на какую-то соседнюю елку, удивленно сообщил: «Товарищ сержанта! Теодолита сломалась!» Последовав ерническому совету перевернуть трубу, он, естественно, снова увидел зеркальную картинку и повторил, что «теодолита», несомненно, сломан!

Теодолит

Единственное, что вызывало у меня активное неприятие, это «спортивные праздники». Дома мы с ребятами постоянно играли в футбол и в хоккей, но кроссы я ненавидел искренне и люто. В армейском варианте эта радость досталась мне еще и в лыжном варианте. Апофеоз такого олимпизма пришелся на десятикилометровый марш-бросок в ОЗК. Сначала я решил, что моя служба и моя жизнь закончатся прямо на этой лыжне, но инстинкт самосохранения быстро пришел на помощь. Я объяснил командирам, что не могу надеть очки на противогаз – они падают. Точно так же я не могу надеть противогаз на очки – он не налезает. Без противогаза я бежать не могу, ибо нарушаю условия выполнения задания, но и без очков я тоже бежать не могу, потому что через стекла противогаза я не вижу, куда, собственно, бежать. Внимательно выслушав меня, комбат посоветовал мне «идти на хуй и не мешать остальным участникам спортивного праздника». Больше на лыжные кроссы меня не вызывали.

«В ту же субботу, только до обеда, я был на артиллерийском полигоне. Встав на лыжи и растянувшись цепью, мы отправились в глубь полей на поиски неразорвавшихся мин и снарядов. Нашли два снаряда. Хорошо, что погода была очень хорошая, потому что эти полигоны таких размеров, что ветром нас могло просто унести в безвоздушное пространство. Потом было еще испытание на стойкость и крепость организма, ибо после лыжной прогулки по полигону (километров шесть, туда и обратно), а прогулка была в шинелях и валенках, мы ехали домой (18 км) на открытой машине! Кстати, у меня кончился пластырь. Если есть возможность, пришлите, пожалуйста. 10.03.1987 г.»

Бытовые неурядицы уже казались чем-то само собой разумеющимся. Хотя не могу сказать, что все было идеально. Неумение наматывать портянки, конечно, сказалось, хотя с мозолями удалось справиться довольно быстро. А вот в конце зимы, когда стояла самая мерзкая погода – уже не морозы, но еще и не оттепель, – пришлось помучиться. В письмах домой я про это не писал, не хотел никого расстраивать, но язвы, образовавшиеся на ногах, на задней поверхности голени, доставали ужасно. Ходить в сапогах стало больно, даже не столько ходить, сколько снимать и надевать обувь. В санчасти применялись радикальные методы лечения: язвы, в которые уже целиком входила фаланга указательного пальца, замазывались «зеленкой», после чего я заклеивал их принесенным с собой пластырем. Удивительно, но ничего серьезного не случилось! Видимо, молодой здоровый организм взял свое, и когда наступила теплая погода, от моей проблемы остались только здоровенные черные синяки, которые, кстати, красовались на своих местах еще лет пятнадцать, если не дольше.

Мама приехала! А брат заметно вырос за несколько месяцев

Вообще, конечно, лучше было не болеть. Тяжелей всего приходилось тем, кого и нельзя было призывать по состоянию здоровья. Но никого не волновало, почему в казарме вдруг оказывались совершеннейшие доходяги. Как правило, в конце концов их все-таки отправляли домой, но некоторые успевали стать частью грубоватого батарейного фольклора. Так, один боец, москвич, прославился тем, что не успел добежать до туалета и потом прилюдно вытаскивал руками содержимое прямой кишки, оказавшееся в штанах. Позднее выяснилось, что парень обладал целым букетом заболеваний, и его на пушечный выстрел нельзя было подпускать к нашей артиллерийской части, как, впрочем, и к любой другой. Но это – позднее, а в тот момент он стал безусловной звездой. Еще одна пара, уже из Средней Азии, прогремела на весь полк после того как шокировала едва не до полусмерти сержанта по фамилии Сало. Он отвечал за хоздвор, был совершенно взрослым мужиком и являлся едва ли не единственным на весь полк обладателем погон с красными лычками, поскольку был сверхсрочником. Взволновавшая его история произошла в тот момент, когда наша батарея заступила в полковой наряд, и двое бойцов, вконец истосковавшихся по любви и ласке, пытались вступить с кобылой сержанта Сало в предосудительные с точки зрения законодательства отношения! Им, конечно, влетело, но признаков опасного психического заболевания в их поведении не обнаружили, поэтому и служба их продолжилась.

«О том, что нужно участвовать в проводах зимы, мне, разумеется, сообщили в самый последний момент. Хорошо, что меня приучили к экспромтам, поэтому я успел подготовиться. В общем, я был Петрушкой, и моей главной задачей было развлечение малышни, поскольку взрослые смотрели концерт художественной самодеятельности. Мне помогали еще два парня из нашей батареи – они были Фомой и Еремой. Мы организовали разные конкурсы, игры и т. д. То есть – настоящий праздник проводов зимы с сжиганием чучела, катанием на санях, лазанием на дерево за подарком… Мне понравилось, хотя немножко устал. Вот такие у меня дела. Все. Андрей. 10.03.1987 г.»

К весне я уже почти свыкся с мыслью, что останусь в полку еще на полтора года. Теперь я занимался уже не вместе со взводом, а в составе специальной группы, в которую собрали кандидатов на «постоянное место жительства». Правда, первый командирский блин вышел комом. Меня поставили отвечать за доставку обедов на посты в гарнизонном карауле. Я мотался туда-сюда на традиционном «ГАЗ-66», уставленном бидонами и канистрами с горячим обедом. В кабине постоянно играл магнитофон. Водитель оказался фанатом группы «Форум», которую с тех пор я мог слушать с большим трудом. «Белая ночь», «Улетели листья» и «Островок» прокрутились за эти сутки несчетное количество раз. Думаю, этим и объяснялась причина моего конфуза. Уже на первой точке я потерял ориентацию в пространстве и способность считать в уме, в результате чего часть моих сослуживцев остались без обеда. Пришлось совершать дополнительные поездки. Поскольку голодный солдат – существо просто ужасное, я боялся, что «темной» по возвращении в казарму мне не избежать. Но обошлось. В качестве наказания или же в воспитательных целях меня через пару дней поставили в тот же наряд.

Я и мои наставники-сержанты

Надо отдать должное моим старшим товарищам – сержанты проявили недюжинные педагогические способности! В этот раз все получилось как нельзя лучше, так что я даже заслужил поощрение – в виде увольнительной в город Володарск.

По дороге в увольнительную

Наш районный центр назывался городом, хотя (да простят меня местные жители) смотреть в этом городе было решительно нечего. Но мне все равно понравилось! Понравилась сама атмосфера неармейского быта; люди, одетые в гражданку, а не форму; просто дома, а не казармы. Понравилось даже то, что пришлось долго-долго идти пешком, чтобы вовремя успеть вернуться. Автобусы в этих краях ходили, как я уже говорил, нечасто…

«Распределение уже началось. Сегодня, например, уже напечатаны списки отправляемых в Афганистан. По естественным причинам они держались в секрете от курсантов. Что же касается остальных, то и они потихоньку начинают рассортировываться по группам. С завтрашнего дня начинается отправка в войска. Самыми первыми отправятся афганцы. А вчера уже поехали за новым призывом. У нас во взводе четыре сержанта, остальные младшие. Как-нибудь сфотографируюсь, пришлю вам свою новую физиономию. Сегодня я первый день хожу в новых погонах… 03.05.1987 г.»

Поскольку отправка дембелей по домам задерживалась, мой замкомвзвода, сержант Замолин, решил воспользоваться паузой и довести до ума свой дембельский альбом. Для этого он привлек меня, поручив дорисовывать так называемые «кальки». Пока сам он клеил фотографии и раскрашивал страницы всевозможными цветами и узорами, я перерисовывал на калечную бумагу одну за другой картинки с голыми тетками. Такие картинки считались особым шиком, ведь на дворе стояли как раз те времена, когда в Советском Союзе «секса не было». В данном случае речь, конечно, шла не о фотографиях, а именно о рисунках, как правило, эротических карикатурах. Перерисовывал я их с разных вырезок из журналов, которыми меня снабдил мой командир. А для работы использовались карандаши и фломастеры из ленинской комнаты. Работа шла быстро, всем все нравилось, все было хорошо…

«Здравствуйте, все! Извините, что сейчас такое маленькое письмо. У нас тут большие изменения. Больше мне не пишите. Я буду стараться посылать вам весточки, но вы на них не отвечайте, потому что, скорее всего, я скоро поменяю место службы. Передайте это, пожалуйста, ребятам, потому что и писать некогда, да и нет настроения, честно говоря. Вся наша компания теперь под вопросом. Ждите моих писем и не волнуйтесь! 06.05.1987 г.»

Все планы рухнули одним погожим субботним днем. В полку объявили очередной спортивный праздник, от участия в котором меня освободил заместитель командира взвода, и я вместе с ним заперся в одной из многочисленных батарейных «каптерок». Потом Димке понадобилось выйти, он закрыл за собой дверь, которая через несколько минут вдруг начала подозрительно дергаться. В дверь ломился комбат, затеявший проверку помещений. Я услышал, как он зовет старшину с ключами и понял, что сейчас будет что-то не очень приятное.

Когда дверь открылась, я увидел нашего комбата, капитана Пискарева, из-за спины которого выглядывали старшина Федун и мой замкомвзвода, сержант Замолин. Воспроизводить весь состоявшийся затем диалог довольно затруднительно, потому как, в отличие от капитана Столярова, капитан Пискарев выражался с помощью идиоматических выражений с любовью и активностью. Положение мое усугублялось тем, что я, разумеется, не мог назвать ему истинную причину моего пребывания в каптерке, в то время как весь личный состав полка в это время болтался на турниках в ходе спортивного праздника. Компромат в виде картинок с обнаженными прелестницами я успел спрятать, пока комбат ломился в дверь, так что оставалась надежда, что он не найдет Димкин альбом и все как-нибудь рассосется.

Тут необходимо отметить, что дембельские альбомы официально находились под запретом. Они считались, и, честно говоря, не совсем уж безосновательно, проявлением дурновкусия и результатом тлетворного влияния западной массовой культуры. Хотя основная причина была чисто дисциплинарная. Работа над этими иллюстрированными книжками отнимала много времени, которое полагалось тратить на военную учебу. В общем, допустить, чтобы мой «дед» за какие-то считаные дни перед возвращением домой остался без дембельского альбома, я никак не мог. К тому же совершенно невозможным было бы расколоться и настучать. Поэтому я честно взвалил вину на себя, признавшись командиру батареи, что решил прогулять спортивные занятия и «притопил на массу». Это выражение означало, что я просто спал в каптерке.

Капитан Пискарев в тот день, по каким-то причинам, пребывал в дурном расположении духа. Поорав на меня, а заодно и на сержантов, минут пять, он объявил, что я получу хуй, а не продолжение службы в учебке рядом с домом, и что завтра же я должен буду уехать в войска. С первой же партией. В Забайкалье. Причем он потребовал, чтобы уже к завтрашнему вечеру ему предъявили факт моего отсутствия в полку.

Мои сержанты почесали полуотросшие затылки и пошли к капитану Столярову. Командир взвода выслушал их и предложил следующий вариант решения проблемы. Отменить распоряжение комбата он, естественно, не мог, а уговаривать рассерженного Пискарева было делом бессмысленным. Поэтому Столяров предоставил сержантам нашей батареи полную свободу действий, подкрепив его гарантиями своего нейтралитета. Деды пошли в строевую часть, в которой проходило формирование отправляемых по распределению в войска команд. Я же остался ждать решения моей судьбы.

В строевой части выяснилось, что завтра действительно отправляется команда в Забайкальский военный округ. Но точно так же группу наших курсантов должны были отправить и в Закавказский военный округ. Мои сержанты настоятельно попросили какого-то неизвестного мне «молодого», заполнявшего бланки, внести исправление в списки, вписав мою фамилию не в забайкальскую, а в закавказскую партию. Возражений, по понятным причинам, не последовало. Вернувшись в расположение батареи, они сообщили мне эту новость, дополнив ее следующей аргументацией: на Кавказе хоть тепло, да и фруктов поешь… И я уехал на Кавказ. Где понял, что все происходившее со мной эти полгода было только присказкой. Сказка ждала меня впереди, моя служба только начиналась…

Я – сержант Советской армии

«На завтрак и т. д. всякие разводы ходим человек по шесть-семь. Подъем происходит так. В 7 часов дежурный по дивизиону кричит: «Эй, вставай! Давай, давай, вставай! Быстрей, эй!» Так продолжается минут пять. Короче, половина убегает на зарядку, половина спит. 22.05.1987 г.»

Посмотреть на Баку толком не удалось. Так, из окна автобуса, по дороге с городского вокзала в Баладжары, где находился распределительный пункт Закавказского военного округа… Сразу же «прозвенел первый звонок». Контингент, ожидавший своей участи, разительно отличался по национальному составу от того, что остался в теперь уже далекой Горьковской области. Оказалось, что на Кавказе не работало правило, согласно которому прохождение службы относительно недалеко от своего дома считалось нежелательным. Процентов семьдесят новобранцев и закончивших учебки сержантов, собравшихся в Баладжарах, представляли грузины, армяне, азербайджанцы и узбеки. По убывающей. Потом шли украинцы, молдаване, таджики и все остальные. РСФСР была представлена почему-то большим мордовским отрядом. Москвичей не наблюдалось вообще, что меня, конечно, озадачило. Правда, забирать мою команду приехал как раз москвич, лейтенант Кузьмин.

Он был классическим «ненастоящим офицером». Закончил вуз с военной кафедрой, поэтому служил в офицерском звании, и не два года. Лейтенант Кузьмин был худым, даже худющим, довольно нескладным парнем, у которого высшее образование и интеллигентское происхождение сияли прямо на лбу. В последующее время я с ним почти не пересекался. В ранге «ненастоящего» он постоянно пребывал в нарядах, в основном в качестве начальника патруля, чему откровенно радовался. Несмотря на то что жил он не в казарме, а в предоставленной ему квартирке в военном городке, Олег Кузьмин явно тяготился всей этой армейской жизнью и был весьма доволен тем, что она по большому счету проходила мимо него.

Собрав маленькую группу в восемь человек, в которой шесть ребят представляли Узбекистан, в том числе один сержант, который приехал из моего полка, лейтенант Кузьмин погрузил нас в поезд до Кутаиси, сопроводив необходимыми инструкциями по поиску места нашей дальнейшей службы. Как это ни удивительно, но сам он с нами не поехал, оставшись в Баладжарах дожидаться следующей партии. («Не маленькие! Сами доедете!») Это был второй звонок. Еще пару недель назад я такого и представить себе не мог. Что и обсуждал всю дорогу с единственным в нашей группе, помимо меня самого, «русскоязычным» сержантом. Его звали Толя Ерошенко, и он был из Житомира.

Толик оказался смешливым мальчишкой, довольно задиристым, несмотря на свое, как казалось, тщедушное телосложение. Это впечатление оказалось обманчивым, потому что на гражданке он серьезно занимался боксом и дозанимался до кандидата в мастера. Впрочем, как мне кажется, он выбрал бокс именно из-за «вихрастости» своего характера: никогда не упускал возможности кого-нибудь как-нибудь поддеть, так что умение правильно дать сдачи являлось просто необходимым жизненным требованием.

Мы приехали к КПП нашей новой части на окраине Кутаиси, на улице Никея.

Прямо перед нами находился КПП с закрытыми воротами, за забором располагался сам полк, слева, в деревьях, военный городок, в котором жили офицеры и их семьи, справа уже почти ничего не было. Кутаиси практически здесь заканчивался, а сзади оставался обычный жилой район с автобусной остановкой и продуктовым магазином. Как-то так получилось, что за старшего в нашей команде оказался тот узбек, что приехал вместе со мной из Гороховца. Он действительно был самым старшим из нас и даже с высшим образованием, хорошо говорил по-русски, так что вел нас вперед именно он. Ну а мы с Толяном и не обижались. С какой стати, собственно?

Крыши города Кутаиси

КПП встретил нас открытыми дверями. В коридоре, в комнате дежурного, комнате отдыха для наряда и в комнате для посетителей никого не было.

– Это что? – спросил меня Толик, все еще не привыкший к тому, что здешние порядки отличаются от тех, в которых мы жили предыдущие полгода, как жизнь австралийского аборигена отличается от жизни рядового баварского бюргера.

– Это я не знаю что, – пробормотал я, удивленно озираясь по сторонам. Мы прошли через КПП и направились по длинной аллейке к главному зданию части. Было очень жарко, и шинели в скатку, которые мы тащили на себе вместе с вещмешками, безумно раздражали. Дойдя до входа в здание (это, как выяснилось, был вход в штаб полка), мы выстроились в корявую шеренгу и стали ждать. Никого. То есть – вообще! Время стояло послеобеденное, и личный состав, видимо, пребывал на сиесте.

Наконец из дверей вышел человек. Маленький, кривоногий до карикатурности, с фуражкой, сдвинутой одновременно и в сторону, и на затылок. Он подошел к нам и начал прохаживаться вдоль строя, внимательно вглядываясь в наши лица. У него самого лицо напоминало физиономию… такой среднестатистической любимой бабушки, чуть сморщенное и очень доброе.

– Откуда? – спросил он Толика, остановившись напротив него.

– Из Житомира, – ответил Толик, нагло уставившись на офицера. Он оказался майором.

– А ты откуда? – спросил майор, подойдя ко мне.

– Из Москвы.

Он посмотрел на меня, потом еще больше сдвинул на затылок фуражку и, почесав лоб, опять задал вопрос.

– Пером писать умеешь?

– Плакатным? – уточнил я. – Не знаю. Ни разу не пробовал.

– Значит, попробуешь, – буркнул тот и потопал обратно в штаб, откуда к нам уже шел другой офицер, тоже майор, но более представительной внешности. Они о чем-то пошептались на ступеньках, маленький скрылся внутри, а большой подошел к нам.

– Я – начальник строевой части, майор Строев!

Тимошенко тут же толкнул меня локтем под ребро, что очевидно означало: «Вот уж, блин, подходящая у мужика фамилия!» Майор Строев был почему-то не в сапогах, а в туфлях и производил несколько чужеродное Вооруженным силам впечатление. Он как-то не подходил к военной форме. Или форма – к нему. Собрав наши данные, он внес их в свои бумаги и объяснил, кому куда направляться. Меня он забрал с собой. Мы вошли в штаб, прошли мимо первого поста, где у полкового знамени стоял какой-то скучавший кавказец, и поднялись на второй этаж. Я увидел табличку с надписью: «Командир полка. Подполковник Сидоренко Н. Н.» Майор Строев свернул в коридор, провел меня мимо нескольких дверей, таблички на которых я не стал читать, чтобы не показаться невоспитанным – идет, мол, и озирается по сторонам, как баран, – и остановился у двери с надписью: «Заместитель начальника штаба полка. Майор Ларцев И. Д.»

– Иван! – крикнул Строев в открывшийся за дверью небольшой тамбур. Там стоял здоровенный шкаф, и виднелись две двери в следующие комнаты. – Забирай!

На крик вышел тот самый смешной майор, оказавшийся замначштаба майором Ларцевым. Он толкнул правую дверь, и мы вошли в комнату, главным предметом мебели в которой был огромный не то – пюпитр, не то – бюро, тянувшееся вдоль стены метра на три. К скошенной поверхности был прикреплен лист ватмана, над которым склонился парень с сержантскими погонами.

– Богдан, вот, я тебе сменщика привел, – сказал майор Ларцев, обращаясь к этому сержанту. Тот оторвался от своей работы и смерил меня оценивающим взглядом.

– Москвич? – спросил он неожиданно высоким голосом. Сразу стало понятно, что сам парень откуда-то с Украины, видимо Западной.

– Москвич, – с каким-то странным удовлетворением, как от хорошо проделанной работы, ответил замначштаба. – Объясни ему, что и как, пусть учится.

Сержанту Савушке служить оставалось несколько дней. Он уже мог бы уехать домой, но ему не на кого было оставить его «писарское» хозяйство. Формально должность сержанта Савушки именовалась «командир отделения вычислителей», но в перечень его обязанностей входили не столько задачи по управлению артиллерийским огнем (это была разовая работа, только на время полевых выходов), сколько куча всякой рутинной ерунды, связанной с тушью и плакатными перьями.

Проблема заключалась в том, что занимавшие эту, безусловно, крайне привилегированную должность, очень быстро «бурели» или, как еще говорили, «теряли нюх». То есть начинали считать себя представителем высшего общества, не подчиняющимся общим правилам. В результате заброшенными оказывались прямые служебные обязанности, и такой претендент терял место, поскольку его изгоняли из штабного Олимпа на грешную землю.

Видимо, Иван Дмитриевич Ларцев обладал какими-то скрытыми способностями в области физиогномики, так как разглядел во мне предрасположенность к столь ответственной работе и приверженность, хотя бы незначительную, правилам армейской дисциплины. И еще – способность довольно быстро сходиться с людьми.

Через пару минут в кабинет вошел еще один сержант, высокий, худой, с очень недовольным выражением лица.

– Откуда боксер? – спросил он меня прямо с порога. Я не очень понял вопроса и ответил, что я – из Москвы.

– Да не ты! – отрезал новый парень. – Боксер откуда?

Выяснилось, что Толик попал не в мой взвод (в котором служили и Богдан, и этот незнакомый сержант), а в разведывательный дивизион, что очень расстроило только что пришедшего. Сергей Малов был родом из Днепропетровска, служить ему оставалось еще полгода, и он рассчитывал, что количество земляков в его подразделении увеличится. В общем, пришлось его дополнительно разочаровать сообщением, что боксер – из Житомира. Малов быстро потерял ко мне интерес, что, однако, меня не слишком расстроило. По своему, пусть и небольшому жизненному опыту, я знал, что первая, не слишком дружеская встреча, вовсе не означает нашего дальнейшего конфликтного сосуществования. Забегая вперед, скажу, что оказался целиком и полностью прав и с Сережкой у нас сложились прекрасные отношения.

Секретчик Сергей (справа) и гээсэмщик Игорь (слева)

Но все это было потом, а пока мне предстояло освоиться не только в этом кабинете на втором этаже, но и в самом 130-м артиллерийском полку.

Эта часть гордилась своей историей – полк был боевым, и еще во время Великой Отечественной получил почетное звание «Коростеньского», за бои у украинского города Коростень, недалеко от Житомира. Этим, кстати, и объяснялось то, что в полк присылали так много призывников именно с Украины.

Все здесь было совсем не так, как в учебке. Начать с того, что в одном здании располагалось сразу несколько частей. Помимо нас, артиллеристов, все правое крыло занимали вертолетчики. Причем – без вертолетов! Третий этаж левого крыла был отдан связистам, а всеми остальными помещениями владела артиллерия. Вместе с нашим взводом управления полка, в одном, как говорили, «расположении», размещался первый дивизион. Мы жили в правой части здания. Зеркально от нас несли службу третий дивизион и взвод материального обеспечения. В левом крыле, на первых двух этажах находились разведывательный дивизион, противотанковый дивизион и ремонтная рота. Наконец, весь третий этаж с фронтальной части здания занимали второй, четвертый и пятый дивизионы, но там солдат никаких не было. Эти подразделения именовались «Кабачком 12 стульев», потому что в каждом из них числились по два рядовых и по двенадцать офицеров: подполковников и майоров. При мобилизации эти три дивизиона разворачивались согласно штатному расписанию за счет рядовых и офицеров запаса. Так что любимые по учебке ППЛС здесь также имели место быть, пусть и гипотетически.

Территория нашей части также разительно отличалась от гигантской площадки Гороховецкого учебного центра. Полк находился в городской черте, с трех сторон прятался за забором, а с тыла прикрывался естественным фортификационным укреплением – рекой Риони. Перед главным входом рос огромный дуб, в тени которого пряталась скамеечка офицерской курилки. Справа размещался стадион, слева – плац. Сзади к полковому зданию было пристроено помещение столовой, а в отдельных маленьких строениях – по разные стороны от главного здания – находились туалет и умывальники, причем по отдельности. На берегу реки стояли полковой клуб, банно-прачечный комплекс, хоздвор и целая россыпь складских помещений.

Также на нашей территории находились солдатская чайная, офицерская столовая и собственно сам военный городок, в котором жили офицеры и члены их семей. В общем, все оказалось довольно компактным и субтропически ярким. Мои «деды» из учебки оказались правы в своих ожиданиях. Прямо на нашей территории росли и плодоносили инжир и гранаты, мандарины и шелковица, а также какое-то совершенно неприличное количество ежевики.