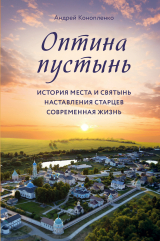

Текст книги "Оптина пустынь. История места и святынь. Наставления старцев. Современная жизнь"

Автор книги: Андрей Конопленко

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)

Глава 2

Оптина пустынь до XVII века

Оптина пустынь расположена в трех километрах от границ современного Козельска. В старину, когда город сильно уступал современному в размерах, это расстояние было бóльшим. Так, в XIX столетии Л. А. Кавелин указал, что обитель отстоит от Козельска на четыре версты. В средние же века, надо думать, монастырь находился от городских стен еще дальше, подтверждая свое название «пустыни», т. е. места уединенного, удаленного от населенной местности. От соседних селений пустынь в стародавние времена отделялась с трех сторон густыми лесами, а с четвертой – рекой.

Л. А. Кавелин, глубоко впечатленный посещением Оптиной пустыни в 1845 году, оставил живописное описание монастырского пейзажа. Из него мы можем понять, что открывалось глазам многочисленных богомольцев и путешественников, приходивших в монастырь в пору его расцвета в XIX столетии. «Подъезжающего к Козельску, – пишет Л. А. Кавелин, – провожает с левой стороны вид глубокой долины, по которой в широком русле протекает река Жиздра; а за нею встает сплошной, бесконечный для глаз бор, который, покрывая нагорный берег реки, издали синеется, как подернутое туманом море; у его-то опушки, на полугоре, омываемой упомянутой рекой, стоит мирное пристанище иноков – Козельская Введенская Оптина пустынь.

При спуске дороги в луговую долину, богоспасаемая обитель открывается путнику всей красотою своих величественных храмов и башен: с трех сторон, как забрало, окружает ее дремучий бор; с запада у самых стен течет быстрая Жиздра; по левому берегу ее расстилается зеленым ковром поемный луг, орошаемый излучистой речкой Клютомой… и несколькими озерками; он доходит вплоть до большой дороги, на которой, почти прямо против обители, расположена деревня Стенина; вправо от нее, на возвышении берега, тянется выстроенное в один порядок село Прыски… влево – в симметрии с селом, вверх по течению реки, виден в туманных очертаниях город Козельск… С высокой монастырской колокольни горизонт открывается на еще большее расстояние и тем увеличивается достоинство пленительной картины монастырских окрестностей: по взгорью видны обширные поля, рощи и несколько дальних сел и деревень.

На восток от обители, на расстоянии 150 сажен (одна сажень, мера длины, исчислялась в то время примерно в 213 см – А. К.), расположился скит во имя св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господня; он окружен со всех сторон лесом и представляет одно из лучших по своему местоположению пристанищ для желающих спасения».

Восхищенный писатель далее подводит итог своему описанию: «Кто хоть однажды посещал Оптину пустынь, тот, без всякого сомнения, долго не забудет этого поистине красного места…»[5]5

Кавелин Л. Историческое описание… С. 1–2.

[Закрыть].

Яркую картину видов обители и их очарования дополнил спустя полвека протоиерей Сергей Четвериков (1867–1947), автор жизнеописаний преподобных Амвросия Оптинского и Паисия (Величковского), книги об Оптиной пустыни. «Белые монастырские здания, – рассказывает он, – и стены и голубые главы церквей с золотыми крестами красиво и величаво выступают на зеленом фоне сосен и елей. Глубокая тишина леса нарушается лишь шорохом падающей ветки или звуком птичьих голосов. Воздух напоен дивным ароматом… Откуда бы ни приближался путник… Оптина пустынь производит одинаково сильное, глубокое какое-то умиротворяющее душу впечатление… Подходя к Оптиной пустыни и днем, и поздно вечером… с наслаждением чувствуешь, что оторвался от городской, суетливой духовно бесплодной и утомительной жизни. Всею грудью вдыхаешь чистый, легкий, ароматный луговой воздух, напоенный благоуханием трав и цветов, любуешься открывающимися перед тобою далями и видами, раскинувшимся над тобою необъятным небесным сводом, ночью усыпанным яркими, прекрасными звездами, которых в городе почти никогда не видишь. Чем ближе подъезжаешь к монастырю, тем сильнее охватывает душу особое чувство: словно открывается дверь в XIV и XV век, и оттуда веет старинною, благочестивою Русью, словно души древних подвижников и молитвенников и их тихие кельи раскрывают перед вами свой внутренний мир»[6]6

Четвериков С., прот. Оптина пустынь // Четвериков С., прот. Правда христианства. М.: Крутицкое Патриаршее Подворье; Общество любителей древней истории, 1998. С. 341–342.

[Закрыть].

Преподобный оптинский старец Макарий о монастырях

«Обиталища сии [монастыри] не суть изобретение человеческого ума, но Дух Святой через богодухновенных отцов уставил жительство это для тех, которые позваны будут от Бога, или из любви к Нему, или ради множества грехов своих».

Симфония по творениям преподобных Оптинских старцев: в 2 т. М.: Дар, 2009. Т. 1. С. 506.

Как была устроена Оптина пустынь после своего основания и в первые века существования, можно представить на примере других монастырей того времени, о которых сохранилось больше сведений. До XIV–XV веков монашеские обители на Руси обычно возникали в городах или пригородах. Основателями их (ктиторами) становились люди, облеченные властью, обладавшие немалым богатством – князья, бояре, архиереи, купцы, сами на старости лет нередко принимавшие в учрежденных обителях постриг. Нередко ктитор даже назначал монастырю настоятеля, а местный архиерей лишь его утверждал. Внешняя жизнь монастырей тогда была тесно связана с властной верхушкой и политикой. Внутренняя же строилась по так называемым келлиотским правилам: монахи, до того обычно знатные и состоятельные люди, сделав денежный или вещевой вклад в монастырь, жили в отдельных кельях, которые могли устраивать на собственные средства. Они владели имуществом, которое могли завещать за пределы монастыря, например, родственникам; отдельно и на свои средства питались и одевались. Образ жизни монаха во многом зависел от величины вклада, сделанного им в монастырь. Были даже монахи богатые и находившиеся у них в услужении монахи бедные. Строгого устава не было. Подчинялись монахи настоятелю только лишь в самых важных вопросах, касающихся жизни обители. Неимущему человеку путь в такой монастырь был закрыт: в житии преподобного Феодосия Печерского (XI век), рассказывается, как он, решив стать монахом, обходил киевские обители, но везде получал отказ из-за своей бедности и незнатности происхождения.

В XIV–XV веках, в условиях духовного возрождения после монголо-татарского погрома, под влиянием афонских традиций появляются на Руси монастыри, более соответствующие идеалам и сути монашества. Это были монастыри «нового типа» – пустыни. Устраивались они не по велению князей или бояр, не стараниями архиереев, не щедротами купцов, а «стихийно», вдали от городов и населенных мест, обычно людьми не особенно богатыми или знатными. С самого начала это были совсем небольшие монашеские общины. Дальнейшая их судьба могла быть двояка – одни пустыни быстро приходили в упадок и бесследно исчезали, другие, благодаря исключительным подвижническим качествам своих основателей и их организаторской энергии, приобретали известность, разрастались братией, становились важными духовными центрами. В новых монастырях, в отличие от келлиотских, действовали общежительные правила. Братия представляла собой единую общину, живущую в равных условиях, вела одно хозяйство и имела общее, т. е. монастырское, имущество. Принимались в такой монастырь люди всякого звания и имущественного положения, обязательного денежного или имущественного вклада при этом с них не спрашивали.

Настоятель в общежительных монастырях был отцом и учителем по отношению к братии, беспрекословно ему подчиняющейся, а равные друг другу иноки – братьями и друзьями. Именно общежительные монастыри, по словам жившего в XVIII столетии святителя Филарета (Дроздова), составили столп монашества. В XVI веке на общежительный устав было переведено большинство русских монастырей.

К монастырям нового, пустынного типа принадлежала и Оптинская обитель. В ней, как это было свойственно монастырям-пустыням, также был введен общежительный устав. Правила, действовавшие в первоначальной Оптиной пустыни, очевидно, были для него традиционными.

Преподобный оптинский старец Варсонофий о монашестве

«Монашество… есть блаженство, какое только возможно для человека на земле, выше этого блаженства нет ничего. И это потому, что монашество дает ключ ко внутренней жизни. Блаженство внутри нас, надо только открыть его».

Симфония по творениям преподобных Оптинских старцев: в 2 т. М.: Дар, 2009. Т. 1. С. 520.

Возглавлял монастырь настоятель. Первым настоятелем нового монастыря обычно становился его основатель. В Оптиной пустыни, первоначально небольшой по размеру, до начала XVIII века настоятельство было строительское, т. е. отец-настоятель имел должность строителя, в то время как более крупные монастыри возглавляли игумены и архимандриты. Выбирать настоятеля предписывалось не по летам, а по способностям и заслугам. Главной обязанностью его было попечение о духовном преуспеянии братии и об имуществе, находящемся в распоряжении монастыря или в его собственности. А также наблюдение за строгим соблюдением братией монашеских обетов и правил, о регулярном и благочинном исполнении богослужения, надзор за монастырским хозяйством. Должен был настоятель и поучать братию своим примером и пастырским словом. В управлении общежительным монастырем настоятель имел широкие права. Авторитет его был непререкаем, монашеская братия была обязана ему повиноваться и не могла прекословить его решениям. При нарушении правил монастырской жизни, непослушании, настоятель мог налагать на провинившихся разного рода взыскания.

Но безграничной власть настоятеля в средневековом русском монастыре не была. Как писал в XVI веке в уставной грамоте, данной Свято-Духову монастырю, святитель Макарий, новгородский архиепископ, а позже митрополит Московский и всея Руси, следует «жить игумену по-чернечески и иметь любовь ко всей братии, а не выситься властительски; братии же иметь игумена своим отцом и учителем, слушаться его во всем и к нему приходить для исповеди»[7]7

Макарий (Булгаков), архиеп. История русской церкви. СПб.: Тип. Ю. А. Бокрама, 1874. Т. 7. Кн. 2. С. 72.

[Закрыть]. По особенно важным вопросам, касающимся жизни монастыря, настоятель должен был принимать решения, посовещавшись со всей братией, по менее значимым – с наиболее уважаемыми монахами.

О положении дел в монастыре настоятель отчитывался епархиальному архиерею. Тот рассуживал и споры настоятеля с братией, если таковые случались. До конца XVIII века Оптинская обитель входила в епархию Сарскую и Подонскую. Возглавлявшие ее архиереи первоначально имели резиденцию в столице Золотой Орды, в городе Сарае. В 1454 году сарский и подонский епископ Вассиан перебрался в Москву и поселился на Крутицком подворье (отчего епархию позже переименовали в Крутицкую). Преемники Вассиана занимали важное место в русской церковной иерархии, а с 1589 года стали митрополитами.

Нередко новый настоятель на деле назначался предшествующим. В XVII веке это стало общим правилом. Если назначения не происходило, к примеру, когда кончина действующего настоятеля происходила неожиданно, то новый должен был избираться братией. Результаты выборов записывались в особой «излюбленной» грамоте. В ней указывалось, кого монахи «излюбили» и выбрали в настоятели, перечислялись его права и обязанности. Братия подписывала излюбленную грамоту, обязуясь повиноваться настоятелю, «покоить и кормить» его по достижении старости. С этой грамотой новоизбранный настоятель для утверждения в должности отправлялся к епархиальному архиерею.

В управлении обителью настоятель опирался на иноков, отвечающих за те или иные стороны жизни монастыря. Основные монастырские послушания и должности были определены монашескими уставами, созданными еще в Византии. Но в деталях они различались в зависимости от каждого конкретного монастыря и его размеров. Чем крупнее была обитель, тем больше в ней было «узкоспециальных» должностей и послушаний.

Важными в старинном русском монастыре были должности келаря и эконома. Келарь был главным помощником настоятеля в ведении монастырского хозяйства. В его обязанности входило хранение монастырской казны, выдача и прием денег, надзор за своевременным поступлением средств с монастырских владений, ведение расчетных книг и др. Также келарю доверялось хранение и распределение съестных припасов, прием гостей обители. В службах, связанных с монастырской трапезой, келарю помогали подкеларники, чашники и подчашники. В управлении же монастырскими владениями келарю содействовали посельские старцы и приказчики.

Первым помощником келаря был эконом, или ключник. В его ведении находились монастырские амбары и хранилища, кухня, конюшни, скотный двор и др. Эконом избирался братией на определенный срок. В крупных обителях, с большим числом насельников и немалым имуществом, у эконома были свои помощники – хлебник, трапезник, конюший, ризничий с подризничими.

В малых монастырях хранение казны и расход монастырских денег могли поручаться не келарю, а казначею, как это было в ранней Оптинской обители, где казначей, по должности, был вторым лицом после настоятеля, которому лично в своем послушании и отчитывался. В бедных обителях, какой длительное время, опять же, была и Оптина пустынь, перед казначеем стояла задача изыскивать средства на разные нужды монастыря и на пропитание братии. А когда над монастырем нависала угроза голода, доходило до того, что казначей сам отправлялся на поиск благодетелей и сбор милостыни.

Уставщик (екклесиарх, типик) отвечал за проведение в монастыре церковных служб, следил за соблюдением устава, за распорядком дня монахов. Пономарь следил за порядком в храме. Он зажигал и гасил церковные свечи, лампады, паникадила, звонил в колокол или било, отпирал и запирал церковь, хранил ключи от нее.

Преподобный оптинский старец Макарий о церковной молитве

«О церковной же молитве знайте, что она выше домашней вашей молитвы, ибо она возносится от целого собора людей, в числе которых, может, много есть чистейших молитв, от смиренных сердец к Богу приносимых, которые Он приемлет, как кадило благовонное, с которыми и ваши, хотя немощные и ничтожные, приемлются».

Душеполезные поучения преподобного Макария Оптинского / сост. архим. Иоанн (Захарченко). Введенская Оптина пустынь, 1997. С. 299.

Существовали также должности, обладатели которых должны были обеспечивать общий порядок в монастыре. Так, мог назначаться особый монах-будильник: ему поручалось пробуждать настоятеля и братию к заутрене. Подняв настоятеля, он обходил кельи, ударяя в било и призывая их обитателей к пробуждению. Когда вся братия была на ногах, пономарь созывал ее в храм большим билом или колоколом. За тем, чтобы монахи не покидали монастырь без разрешения, не бездельничали и не предавались праздным разговорам, следили «надзиратели», сообщавшие о поведении иноков настоятелю.

Наконец, за приходом монахов в обитель и их уходом наблюдал сторож, которому поручалось открывать и закрывать Святые врата – главный вход в обитель. В небольших монастырях, где не было больничного монаха, сторож должен был служить заболевшим братьям.

Исповедовал монахов сам настоятель. В других случаях, по его благословлению, для всей обители назначался духовник, на которого возлагалось духовное окормление братии, ее исповедание.

Много было послушаний, связанных с отдельными сферами монастырского хозяйства. Помимо постоянных послушаний, монахи исполняли многообразные разовые поручения настоятеля[8]8

Романенко Е. В. Повседневная жизнь русского средневекового монастыря. М.: Молодая гвардия, 2002 (Живая история: Повседневная жизнь человечества). С. 86–92.

[Закрыть].

Из житий святых и сохранившихся монастырских документов можно узнать о бытовой стороне жизни новооснованных обителей. Жили монахи в отдельно стоящих кельях – срубленных из дерева избах. В строительном материале в Оптиной пустыни недостатка не было: повсюду вокруг высился отличный сосновый лес. Обычно келья состояла из одного или двух отапливаемых помещений – жилого и теплых сеней. Холодные сени выходили на задний двор, где располагался нужник и хранился запас дров. Келья воспринималась как убежище монаха от соприкосновения с миром и связанных с ним искушений. Здесь он проводил время, не занятое монастырскими службами и послушаниями – в молитвенном уединении, за чтением книг и ручной работой.

Преподобный оптинский старец Макарий о вступающих в монашество

«Отвержение себя вступающим в наше звание состоит в отвержении своего разума и своей воли и в терпении последующих за этим скорбей, надо к этому приготовиться и сообразоваться со своими силами, душевными и телесными».

Симфония по творениям преподобных Оптинских старцев: в 2 т. М.: Дар, 2009. Т. 1. С. 286.

Распорядок дня в средневековом русском монастыре зависел от времени года и продолжительности светлого времени суток. День в обители начинался перед восходом солнца, с заутрени, продолжавшейся четыре-четыре с половиной часа. Затем монахи расходились по кельям или отправлялись на послушание. Спать после заутрени запрещалось. Летним днем, через четыре часа после заутрени, начиналась обедня, длившаяся обычно два часа. После нее монахи отправлялись на трапезу, занимавшую час или полтора. В летнее время после трапезы дозволялось час-другой отдохнуть. Зимой, когда день был короток, на отдых время не выделялось. Спустя три-три с половиной часа после трапезы начиналась вечерня, длившаяся от часа до двух. После нее устраивался занимавший час ужин. Если ужина не было, это время надлежало провести уединенно, в келье. Затем монахи вновь отправлялись в церковь к повечернице, продолжавшейся около часа. После нее братия расходилась по кельям для сна, которому предшествовало исполнение важной части келейного молитвенного правила – вечерней молитвы[9]9

Романенко Е. В. Указ. соч. С. 135–136.

[Закрыть].

Преподобный оптинский старец Лев о молитве и молитвенном правиле

«Kоликие бы ни восстали волны на твою душу, всегда прибегай ко Христу. Спаситель, Он придет на помощь и укротит волны». «Если случится вам сделать упущение правила по какой-либо благословной вине, то это совершайте смирением и покаянием, но будьте же и осмотрительны, т. е. чтобы не лености ради это было».

Симфония по творениям преподобных Оптинских старце: в 2 т. М.: Дар, 2009. Т. 1. С. 80–81. Т. 2. С. 122.

Из сохранившихся текстов можно узнать, как и чем питались основатели монастырей и их первые насельники. Ушедшие в пустынь «начальники» обителей в пище были крайне непритязательны, а иной раз очевидцев изумляло, что тем вообще удавалось выживать. Таков пример преподобного Александра Свирского, основателя Свято-Троицкого Александро-Свирского монастыря, прожившего отшельником семь лет и питавшегося ягодами и кореньями, а когда и того не было – травой, перетертой пополам с землей. Когда преподобный Александр был встречен случайным охотником, тот поразился истощенному виду отшельника. Преподобный рассказал, что поначалу из-за такой пищи мучался ужасными болями, но затем ангел Господень его от них исцелил.

В теплых краях, где зародилось монашество, иноки могли вкушать плоды дикорастущих деревьев и растений: в Египте, к примеру, финики, а на Афоне – каштановые орехи. В гораздо более суровых условиях русской природы такой возможности не было. Утолять голод насельникам новооснованных обителей приходилось плодами тяжкого труда. Основой питания, как правило, становились овощи, выращенные на устроенных при монастыре огородах – в средней русской полосе это были обычно капуста, огурцы, горох. Важной составляющей в рационе монахов была неприхотливая в уходе за ней репа. Репу можно было и варить, и парить, и печь. Из нее же готовили квас, являвшийся для насельников монастыря основным напитком. Хмельное питье было запрещено. Когда же хозяйство обители прирастало скотом, то листья и квасная репная опара шли ему на корм. Скудная растительная пища монахов дополнялась выловленной ими рыбой. Рыба являлась основной пищей в непостные дни, а также разрешалась в некоторые посты. Подспорьем в питании были грибы и ягоды. В лесу, окружавшем Оптину пустынь, по сохранившимся рассказам, имелось «неисчерпаемое богатство разного сорта грибов и ягод, особенно земляники и брусники». Иногда, если позволяли природные условия, на обрабатываемой мотыгами примонастырской земле выращивался хлеб. В Оптиной пустыни из-за песчаной почвы такой возможности не было. Так что хлеб оптинским монахам приходилось приобретать в миру, выменивать его у окрестных крестьян или горожан на предметы своего рукоделия и другие продукты.

Вкушать пищу монахи должны были во время совместных трапез. Делать это в кельях разрешалось только по болезни или старческой немощи. И настоятелю, и рядовым инокам пища полагалась одинаковая, «всем равная». Ей следовало быть, как предписывал устав, «простой, скромной, легко приобретаемой… за малую цену», не состоящей более, чем из трех блюд[10]10

Романенко Е. В. Указ. соч. С. 21–22, 53.

[Закрыть].

Преподобный оптинский старец Амвросий о воздержании в пище

«Kто же питается роскошными снедями и пьет дорогие пития, того мысль не может возноситься горе, а бродит и пресмыкается долу по земле».

Симфония по творениям преподобных Оптинских старцев: в 2 т. М.: Дар, 2009. Т. 1. С. 365.

Жизнь новооснованных пустынных обителей была полна опасностей. Вокруг бродили дикие звери: по свидетельству очевидцев, еще и в начале XX века к самой Оптинской обители, не страшась, выходили волки. Но куда страшней зверей нередко были люди, охваченные злобой и ненавистью. Бедствием для пустынных монастырей стали разбойничьи нападения. Не раз пустыни грабили и разоряли злодеи, думавшие найти в новоустроенных обителях несметные богатства. Иной раз монахам удавалось вразумить разбойников и отвратить их от злых замыслов. Но бывало, что нет, и тогда судьба братии, и в первую очередь, ее настоятеля складывалась трагически. Так случилось в 1628 году, когда разбойники напали на недавно основанный Ущельский Иовский монастырь. Злодеи, надеясь выведать у настоятеля, преподобного Иова, где находятся якобы спрятанные богатства, жестоко его мучили, били, таскали по земле, жгли огнем, а потом, так ничего и не найдя, обезглавили[11]11

Романенко Е. В. Указ. соч. С. 25.

[Закрыть]. Перед такими нападениями монастыри были беззащитны: помощь если и приходила, то слишком поздно.

Таковы были нелегкие условия, в которых возникали и переживали свое становление новые русские монастыри. Что же известно о событиях ранней истории Оптинской обители? К сожалению, очень мало. Подобно другим монастырям, основанным в землях, пограничных с литовскими, стратегически важных, иной раз она попадала в поле зрения центральной власти. Есть предположение, что во второй половине XVI века Оптина пустынь была посещена Иваном Грозным. Царь, внимательно относившийся к пограничным областям, дважды бывал в Козельске – в 1563 и 1566 годах. По мнению Л. А. Кавелина, «более чем вероятно, что при сих посещениях и сопредельная Козельску Оптина пустынь видала у себя грозного государя»[12]12

Кавелин Л. Историческое описание… С. 19.

[Закрыть].

Известно также, что в 1589 году в Оптинской обители была возведена деревянная церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, простоявшая сто лет. Построена она была на средства «засечных сторожей» – пограничников того времени, охранявших «засеки» – деревоземляные укрепления, устраиваемые на пути вражеских набегов. Издревле «профессиональным» праздником русских порубежников был праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Неслучайно позже, уже во времена Российской империи, он особо отмечался Отдельным корпусом пограничной стражи, а ныне этот праздник считается храмовым для пограничников Российской Федерации. Вот и в XVI веке празднику Введения посвятили новую церковь в приграничной пустыни. Вероятно, и сама Оптинская обитель стала местом молений русских воинов и воевод, выступавших на защиту неспокойных козельских рубежей.

Начиная с 1598 года, Россию захлестнули многообразные беды – сначала случилась череда неурожайных лет, следствием которых стали голод, нестроение в государстве. Наступило Смутное время. Ослабление страны привело к иноземному вторжению. В 1605 году трон в Москве при поддержке поляков и обманутой части русского общества занял самозванец, беглый монах Григорий Отрепьев, выдававший себя за чудом спасшегося много лет назад царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного, и вошедший в историю как Лжедмитрий I. Но пришлый авантюрист на престоле продержался недолго. После его свержения последовали война Василия Шуйского, посаженного боярами на освободившийся трон, с «воеводой» самозванца И. Болотниковым, поход на Москву нового самозванца – Лжедмитрия II. По окраинам как грибы стали появляться новые «царевичи Дмитрии» и его самозваные «родственники». По всей стране царили безвластие, произвол и беззаконие. Польский король вторгся в русские пределы и после двухлетней осады захватил героически оборонявшийся Смоленск – важнейшую крепость на пути к Москве. А растерявшиеся и позабывшие об интересах своей страны и своего народа московские бояре не придумали ничего лучшего, как пойти на предательское соглашение с королем и призвать на московский трон его сына Владислава, позволили ввести в Кремль польский гарнизон. Смертельная угроза нависла над самой русской государственностью и правом русского народа на независимость, самоопределение и над его православным вероисповеданием, неугодным польским захватчикам – ревностным католикам, стремившимся стать хозяевами в стране.

Митрополит Макарий (Булгаков) о Смутном времени

«Едва только учреждено было патриаршество в России и еще не успело достаточно проявить себя, как для Отечества нашего настало так называемое Смутное время, – время самозванцев и других искателей царского престола, время страшного разорения и опустошения русской земли, а вместе и русской церкви. Чрезвычайно страдали тогда все жители России: страдали с ними и духовные пастыри и архипастыри, гибли села, города, целые области: разрушались и разграблялись и храмы Божьи, монастыри, архиерейские домы, церковные имения. Подавлены и глубоко расстроены были все отправления как государственной, так и церковной жизни».

Макарий (Булгаков), митр. История русской церкви. СПб.: Тип. Р. Голике, 1881. Т. 10. Кн. 1. С. 202–203.

Не миновало смутное лихолетье и Козельской земли. Козельск и его округа из-за своего важного стратегического положения превратились в прибежище и «проходной двор» для сторонников разномастных враждующих между собой политических сил, да и просто для разбойничьей вольницы, привольно живущей в условиях всеобщего хаоса. Кого здесь только не было за время Смуты – беспрепятственно гуляли по козельским землям татары, польские и литовские «воинские люди», «воровские казаки», сторонники самозванцев, обычные банды, которым политические раздоры были вовсе не интересны, в отличие от возможности безнаказанного грабежа. В 1607 году Козельск, поддержавший самозванца, осаждали царские воеводы. Но самым страшным для Козельской земли стал сентябрь 1610 года, когда в ее пределы ворвались находившиеся на польской службе запорожские казаки. Они учинили страшное разорение, много людей убив, многих уведя в плен. Не избежал погрома и сам Козельск. Об этом рассказал в своей «Летописи Московской» очевидец – живший тогда в России немец, лютеранский пастор Мартин Бер. Он пишет, что «вольные люди; в два часа овладели беззащитным городом, побили 7000 человек, и, предав его пламени, увели в плен князей, бояр, воеводу… жены и дети их также достались в руки поляков (т. е. казаков на польской службе – А. К.); все добро их было разграблено»[13]13

Мартин Бер. Летопись Московская, с 1584 года по 1612 // Сказания современников о Дмитрии Самозванце. СПб.: Тип. Имп. Акад. Наук, 1859. Ч. 1. С. 123. См. также: Кавелин Л. Историческое описание… С. 24.

[Закрыть]. Новым разорениям Козельская земля подвергалась и в последующие годы. В 1613 году Козельск был поляками вновь разорен и обращен в пепел. Только после подписания в 1618 году перемирия с Польшей в Козельской земле была восстановлена власть Москвы, и воцарился относительный мир, иногда нарушаемый татарскими набегами, которые, однако, ни по своим масштабам, ни по последствиям уже не шли ни в какое сравнение ни с предыдущими вторжениями крымчаков, ни с бедствиями Смуты.

Во всех войнах вожделенной добычей для разорителей были монастыри, манящие любителей легкой наживы реальными, а нередко вымышленными богатствами. Многие монашеские обители в Смутное время были до основания разорены поляками и шведами, сожжены дотла, а братия частью их истреблена, частью изгнана. То же происходило в Козельской земле и соседних с ней областях. Так, в 1610 году в Козельске во время учиненного запорожцами погрома был жестоко разграблен Вознесенский монастырь. А три года спустя жертвой поляков стал другой, располагавшийся в 70 верстах от Козельска и также носивший имя Оптина – Троицкий Рождества Богородицы в городе Болхов. Вряд ли миновала скорбная участь и Оптину пустынь. Но разорение удаленной от города, расположенной в лесах обители на фоне козельских бедствий, других ужасов Смуты осталось летописцами, похоже, незамеченным: повсюду тогда происходили страшные вещи. Поэтому и того, когда и как оно случилось, мы точно не знаем.