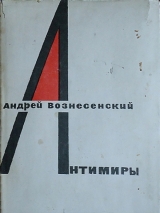

Текст книги "Антимиры"

Автор книги: Андрей Вознесенский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)

ничьим судам не подсудные,

с углями под золой.

Легко ль болтать про де Сантиса,

когда через все лицо

выпрыгивающая

десантница

зубами берет кольцо!

Ревнуя к мужчинам липовым,

висит над тобой, как зов,

первая твоя

Великая

Отечественная Любовь,

прости мне мою недоверчивость...

Но черт тебя разберет,

когда походочкой верченой

дамочка

идет,

у вилл каблучком колотит,

но в солнечные очки

водой

в горящих

колодцах

мерцают ее зрачки!

Длиноного

Это было на взморье синем –

в Териоках ли? в Ориноко? –

она юное имя носила –

Длиноного!

Выходила – походка легкая,

а погодка такая летная!

От земли,

как в стволах соки,

по ногам

подымаются

токи,

ноги праздничные гудят –

танцевать,

танцевать хотят!

Ноги! Дьяволы элегантные,

извели тебя хулиганствами!

Ты заснешь – ноги пляшут, пляшут,

как сорвавшаяся упряжка.

Пляшут даже во время сна.

Ты ногами оглушена.

Побледневшая, сокрушенная,

вместо водки даешь крюшоны –

под прилавком сто дьяволят

танцевать,

танцевать хотят!

«Танцы-шманцы?! – сопит завмаг. –

Ах, у женщины ум в ногах».

Но не слушает Длиноного

философского монолога.

Как ей хочется повышаться

на кружке инвентаризации!

Ну, а ноги несут сами –

к басанове несут,

к самбе!

Он – приезжий. Чудной как цуцик.

«Потанцуем?»

Ноги, ноги, такие умные!

Ну, а ночи, такие лунные!

Длиноного, побойся бога,

сумасшедшая Длиноного!

А потом она вздрогнет: «Хватит».

Как коня, колени обхватит

и качается, обхватив,

под насвистывающий мотив...

Что с тобой, моя Длиноного?..

Ты – далеко.

Песня Офелии

Мои дела –

как сажа бела,

была черноброва, светла была,

да все добро свое раздала,

миру по нитке –

голая станешь,

ивой поникнешь, горкой растаешь,

мой Гамлет приходит с угарным дыханьем,

пропахший бензином, чужими духами,

как свечки, бокалы стоят вдоль стола,

идут дела

и рвут удила,

уж лучше б на площадь, в чем мать родила,

не крошка с Манежной, не мужу жена,

а жизнь, как монетка,

на решку легла,

искала –

орла,

да вот не нашла...

Мои дела –

как зола – дотла.

Флорентийские факелы

3. Богуславской

Ко мне является Флоренция,

фосфоресцируя домами,

и отмыкает, как дворецкгьй,

свои палаццо и туманы.

Я знаю их. Я их калькировал

для бань, для стадиона в Кировске,

спит Баптистерий, как развитие

моих проектов вытрезвителя.

Дитя соцреализма грешное,

вбегаю в факельные площади,

ты – калька с юности, Флоренция!

брожу по прошлому!

Через фасады, амбразуры,

как сквозь восковку,

восходят судьбы и фигуры

моих товарищей московских.

Они взирают в интерьерах,

меж вьющихся интервьюеров,

как ангелы или лакеи,

стоят за креслами, глазея.

А факелы над черным Арно

необъяснимы –

как будто в огненных подфарниках

несутся в прошлое машины!

Ау! – зовут мои обеты,

Ау! – забытые мольберты,

и сигареты,

и спички сквозь ночные пальцы,

Ау! – сбегаются палаццо, –

авансы юности опасны! –

попался?!

И между ними мальчик странный,

еще не тронутый эстрадой,

с лицом, как белый лист тетрадный,

в разинутых подошвах с дратвой –

здравствуй!

Он говорит: «Вас не поймаешь!

Преуспевающий пай-мальчик,

Вас заграницы издают.

Вас продавщицы узнают.

Но почему вы чуть не плакали?

И по кому прощально факелы

над флорентийскими хоромами

летят свежо и похоронно?..

Я занят, Я его прерву.

Осточертели интервью.

Сажусь в машину. Дверцы мокры.

Флоренция летит назад.

И как червонные семерки

палаццо в факелах горят.

1962

Прощание с Политехническим

Большой аудитории посвящаю

В Политехнический!

В Политехнический!

По снегу фары шипят яичницей.

Милиционеры свистят панически.

Кому там хнычется?!

В Политехнический!

Ура, студенческая шарага!

А ну, шарахни

по совмещанам свои затрещины!

Как нам мещане мешали встретиться

Ура вам, дура

в серьгах-будильниках!

Ваш рот, как дуло,

разинут бдительно.

Ваш стул трещит от перегрева.

Умойтесь! Туалет – налево.

Ура, галерка! Как шашлыки,

дымятся джемперы, пиджаки.

Тысячерукий, как бог языческий.

Твое Величество –

Политехнический!

Ура, эстрада! Но гасят бра.

И что-то траурно звучит «ура».

12 скоро. Пора уматывать.

Как ваши лица струятся матово.

В них проступают, как сквозь экраны,

все ваши радости, досады, раны.

Вы, третья с краю,

с копной на лбу,

я вас не знаю.

Я вас люблю!

Чему смеетесь? Над чем всплакнете?

И что черкнете, косясь, в блокнотик?

Что с вами, синий свитерок?

В глазах тревожный ветерок...

Придут другие – еще лиричнее,

но это будут не вы –

другие.

Мов ботинки черны, как гири.

Мы расстаемся, Политехнический!

Нам жить недолго. Суть не в овациях.

Мы растворяемся в людских количествах

в твоих просторах,

Политехнический.

Невыносимо нам расставаться.

Я ненавидел тебя вначале.

Как ты расстреливал меня молчанием!

Я шел как смертник в притихшем зале.

Политехнический, мы враждовали!

Ах, как я сыпался! Как шла на помощь

записка искоркой электрической...

Политехнический,

ты это помнишь?

Мы расстаемся, Политехнический.

Ты на кого-то меня сменяешь,

но, понимаешь,

пообещан мне, не будь чудовищем,

забудь

со стоящим!

Ты ворожи ему, храни разиню.

Политехнический –

моя Россия! –

ты очень бережен и добр, как бог,

лишь Маяковского не уберег...

Поэты падают,

дают финты

меж сплетен, патоки

и суеты,

но где б я ни был – в земле, на Ганге,

ко мне прислушивается

магически

гудящей

раковиною

гиганта

ухо

Политехнического!

СНЕГ ПАХНЕТ АНТОНОВКОЙ

... во мне как в спектре

живут семь "я"...

а весной...

Гойя

Я – Гойя!

Глазницы воронок мне выклевал ворог,

слетая на поле нагое.

Я – Горе.

Я – голос

Войны, городов головни

на снегу сорок первого года,

Я – голод,

Я горло

Повешенной бабы, чье тело, как колокол,

било над площадью голой...

Я – Гойя!

О, грозди

Возмездья! Взвил залпом на Запад –

я пепел незваного гостя!

И в мемориальное небо вбил крепкие

звезды –

Как гвозди.

Я – Гойя.

1959

Новогоднее письмо в Варшаву

А. Л.

Когда под утро, точно магний,

бледнеют лица в зеркалах

и туалетною бумагой

прозрачна пудра на щеках,

как эти рожи постарели!

Как хищно на салфетке в ряд,

как будто раки на тарелке,

их руки красные лежат!

Ты бродишь среди этих блюдищ.

Ты лоб свой о фужеры студишь.

Ты шаль срываешь. Ты горишь.

«В Варшаве душно», – говоришь.

А у меня окно распахнуто

в высотный город словно в сад

и снег антоновкою пахнет,

и хлопья в воздухе висят

они не движутся не падают

ждут

не шелохнутся

легки

внимательные

как лампады

или как летом табаки

Они немножечко качнутся,

когда их ноженькой

коснутся,

одетой в польский сапожок...

Пахнет яблоком снежок.

1961

На плотах

Нас несет Енисей.

Как плоты над огромной

и черной водой,

Я – ничей!

Я – не твой, я – не твой, я – не твой!

Ненавижу провал

твоих губ, твои волосы,

платье, жилье.

Я плевал

на святое и лживое имя твое!

Ненавижу за ложь

телеграмм и открыток твоих,

Ненавижу, как нож

по ночам ненавидит живых,

Ненавижу твой шелк,

проливные нейлоны гардин,

Мне нужнее мешок, чем холстина картин!

Атаманша-тихоня,

телефон-автоматной Москвы,

Я страшон, как икона,

почернел и опух от мошки.

Блещет, точно сазан,

голубая щека рыбака,

«Нет» – слезам.

«Да» – мужским, продубленным рукам.

«Да» = – девчатам разбойным,

купающим МАЗ, как коня,

«Да» – брандспойтам,

Сбивающим горе с меня.

1959

Сибирские бани

Бани! Бани! Двери – хлоп!

Бабы прыгают в сугроб.

Прямо с пылу, прямо с жару –

Ну и ну!

Слабовато Ренуару

До таких сибирских «ню»!

Что мадонны! Эти плечи,

Эти спины наповал,

Будто доменною печью

Запрокинутый металл.

Задыхаясь от разбега,

Здесь на ты, на ты, на ты

Чистота огня и снега

С чистотою наготы.

День морозный, чистый, парный,

Мы стоим, четыре парня, –

В полушубках, кровь с огнем,

Как их шуткой

шуганем!

Ой, испугу!

Ой, в избушку,

Как из пушки, во весь дух:

– Ух!..

А одна в дверях задержится,

За приступочку подержится

И в соседа со смешком

Кинет

кругленьким снежком!

1959

Тайга

Твои зубы смелы

в них усмешка ножа

и гудят как шмели

золотые глаза!

мы бредем от избушки

нам трава до ушей

ты пророчишь мне взбучку

от родных и друзей

ты отнюдь не монахиня

хоть в округе – скиты

бродят пчелы мохнатые

нагибая цветы

я не знаю – тайги

я не знаю – семьи

знаю только зрачки

знаю – зубы твои

на ромашках роса

как в буддийских пиалах

как она хороша

в длинных мочках фиалок!

в каждой капельке – мочке

отражаясь мигая

ты дрожишь как Дюймовочка

только кверху ногами

ты – живая вода

на губах на листке

ты себя раздала

всю до капли – тайге

Гитара

Меж перца и малаг

под небом наших хижин

костлявый как бурлак

певец был юн и хищен

и огненной настурцией

робея и наглея

гитара как натурщица

лежала на коленях

она была смирней

чем в таинстве дикарь

и темный город в ней

гудел и затихал

а то как в реве цирка

вся не в своем уме – .

горящим мотоциклом

носилась по стене!

мы – дети тех гитар

отважных и дрожащих

между подруг дражайших

неверных как янтарь

среди ночных фигур

ты губы морщишь едко

к ним как бикфордов шнур

крадется сигаретка

1961

* * *

Кто мы – фишки или великие?

Гениальность в крови планеты.

Нету «физиков», нету «лириков» –

Лилипуты или поэты!

Независимо от работы

Нам, как оспа, привился век.

Ошарашивающее – «Кто ты?»

Нас заносит, как велотрек.

Кто ты? Кто ты? А вдруг – не то?

Как Венеру шерстит пальто!

Кукарекать стремятся скворки,

Архитекторы – в стихотворцы!

И, оттаивая ладошки,

Поэтессы бегут в лотошницы!

Ну, а ты?..

Уж который месяц –

В звезды метишь, дороги месишь...

Школу кончила, косы сбросила,

Побыла продавщицей – бросила.

И опять и опять, как в салочки,

Меж столешниковых афиш,

Несмышленыш,

олешка,

самочка,

Запыхавшаяся, стоишь!..

Кто ты? Кто?! – Ты глядишь с тоскою

В книги, в окна – но где ты там? –

Припадаешь, как к телескопам,

К неподвижным мужским зрачкам...

Я брожу с тобой, Верка, Вега...

Я и сам посреди лавин,

Вроде снежного человека,

Абсолютно неуловим.

1959

Туманная улица

Туманный пригород как турман.

Как поплавки милиционеры.

Туман.

Который век? Которой эры?

Все – по частям, подобно бреду.

Людей как будто развинтили...

Бреду.

Верней – барахтаюсь в ватине.

Носы. Подфарники. Околыши.

Они, как в фодисе, двоятся.

Калоши?

Как бы башкой не обменяться!

Так женщина – от губ едва,

двоясь и что-то воскрешая,

уж не любимая – вдова,

еще – твоя, уже – чужая...

О тумбы, о прохожих трусь я...

Венера? Продавец мороженого!..

Друзья?

Ох, эти яго доморощенные!

Я спотыкаюсь, бьюсь, живу,

туман, туман – не разберешься,

о чью щеку в тумане трешься?..

Ау!

Туман, туман – не дозовешься...

Как здорово, когда туман рассеивается!

1959

Параболическая баллада

Судьба, как ракета, летит по параболе

Обычно – во мраке и реже – по радуге.

Жил огненно-рыжий художник Гоген,

Богема, а в прошлом – торговый агент.

Чтоб в Лувр королевский попасть

из Монмартра,

Он

дал

кругаля через Яву с Суматрой!

Унесся, забыв сумасшествие денег,

Кудахтанье жен, духоту академий.

Он преодолел

тяготенье земное.

Жрецы гоготали за кружкой пивною:

«Прямая – короче, парабола – круче,

Не лучше ль скопировать райские кущи?»

А он уносился ракетой ревущей

Сквозь ветер, срывающий фалды и уши.

И в Лувр он попал не сквозь главный порог –

Параболой

гневно

пробив потолок!

Идут к своим правдам, по-разному храбро,

Червяк – через щель, человек – по параболе.

Жила-была девочка рядом в квартале.

Мы с нею учились, зачеты сдавали.

Куда ж я уехал!

И черт меня нес

Меж грузных тбилисских двусмысленных звезд!

Прости мне дурацкую эту параболу.

Простывшие плечики в черном парадном...

О, как ты звенела во мраке Вселенной

Упруго и прямо – как прутик антенны!

А я все лечу,

приземляясь по ним –

Земным и озябшим твоим позывным.

Как трудно дается нам эта парабола!..

Сметая каноны, прогнозы, параграфы,

Несутся искусство,

любовь

и история –

По параболической траектории!

В сибирской весне утопают калоши

А может быть, все же прямая – короче?

1959

Ода сплетникам

Я славлю скважины замочные

Клевещущему –

Исполать.

Все репутации подмочены.

Трещи,

Трехспальная кровать!

У, сплетники! У, их рассказы!

Люблю их царственные рты,

Их уши,

точно унитазы,

Непогрешимы и чисты.

И версии урчат отчаянно

В лабораториях ушей,

Что кот на даче у писателя

Сожрал соседских голубей,

Что гражданина А. в редиске

Накрыли с балериной Б...

Я жил тогда в Новосибирске

В блистанье сплетен о тебе.

Как пулеметы, телефоны

Меня косили наповал.

И, точно тенор – анемоны,

Я анонимки получал.

Междугородние звонили.

И голос, пахнущий ванилью,

Шептал, что ты опять дуришь,

Что твой поклонник толст и рыж.

Что таешь, таешь льдышкой тонкой

В пожатье пышущих ручищ...

Я возвращался,

На Волхонке

Лежали черные ручьи.

И все оказывалось шуткой,

Насквозь придуманной виной,

И ты запахивала шубку

И пахла снегом и весной.

Любимая, Наташа, чудо,

Чистейшая среди клевет,

Чем траурнее пересуды,

Тем чище

твой высокий

свет!

Та ложь становится гарантией

Твоей любви, твоей тоски...

Орите, милые, горланьте!..

Да здравствуют клеветники!

Смакуйте! Дергайтесь от тика!

Но почему так страшно тихо?

Тебя не судят, не винят,

И телефоны не звонят...

Отступление о частной собственности

Отзовись!

Что с тобою? примчись, припади, расскажи!

Атавизм?

Или может быть – рак души?..

К лучшей женщине мира,

к самой юной беда добралсь.

А была она милая,

С фаюмским сиянием глаз.

Мотоциклы вела,

в них вонзалась и гнулась она,

Как стрела

В разъяренном, ревущем боку кабана!

Начинается с дач,

лимузинов, с небритых мужей,

Начинается сдача

Самых чистых ее рубежей.

Раздавило машиной,

под глазами, как нимбы, мешки.

Чьи-то лапки мышиные,

Как клеенка, липки.

Осень сад осыпает

на толченый кирпич.

Человек засыпает.

И ночами – кричит!

Что-то давит ей плечики...

И всю ночь – не помочь! –

Дача

пляшет

на пленнице,

Как татарский помост!

Осень

С.Щипачеву

Утиных крыльев переплеск.

И на тропинках заповедных

Последних паутинок блеск,

Последних спиц велосипедных.

И ты примеру их последуй,

Стучись проститься в дом последний,

В том доме женщина живет

И мужа к ужину не ждет.

Она откинет мне щеколду,

К тужурке припадет щекою,

Она, смеясь, протянет рот.

И вдруг, погаснув, все поймет –

Поймет осенний зов полей,

Полет семян, распад семей...

Озябшая и молодая,

Она подумает о том,

Что яблонька и та – с плодами,

Буренушка и та – с телком.

Что бродит жизнь в дубовых дуплах,

В полях, домах, в лесах продутых,

Им – колоситься, токовать.

Ей – голосить и тосковать.

Как эти губы жарко шепчут:

«Зачем мне руки, груди, плечи?

К чему мне жить и печь топить

И на работу выходить?»

Ее я за плечи возьму –

Я сам не знаю, что к чему...

А за окошком в юном инее

Лежат поля из алюминия.

По ним – черны, по ним – седы,

До железнодорожной линии

Сужаясь, тянутся следы.

Первый лед

Мерзнет девочка в автомате,

Прячет в зябкое пальтецо

Все в слезах и губной помаде

Перемазанное лицо.

Дышит в худенькие ладошки.

Пальцы – льдышки. В ушах – сережки.

Ей обратно одной, одной

Вдоль по улочке ледяной.

Первый лед. Это в первый раз.

Первый лед телефонных фраз.

Мерзлый след на щеках блестит –

Первый лед от людских обид.

Поскользнешься. Ведь в первый раз.

Бьет по радио поздний час.

Эх, раз,

Еще раз,

Еще много, много раз.

1959

* * *

В. Бокову

Лежат велосипеды

в лесу в росе,

в березовых просветах

блестит шоссе,

попадали, припали

крылом –

к крылу,

педалями –

в педали,

рулем – к рулю,

да разве их разбудишь – >

ну хоть убей! –

оцепенелых чудищ

в витках цепей,

большие, изумленные

глядят с земли,

над ними – мгла зеленая,

смола,

шмели,

в шумящем изобилии

ромашек, мят

лежат,

о них забыли,

и спят

и спят.

1963

* * *

Сидишь беременная, бледная.

Как ты переменилась, бедная.

Сидишь, одергиваешь платьице,

И плачется тебе, и плачется...

За что нас только бабы балуют

И губы, падая, дают,

И выбегают за шлагбаумы,

И от вагонов отстают?

Как ты бежала за вагонами,

Глядела в полосы оконные...

Стучат почтовые, курьерские,

Хабаровские, люберецкие...

И от Москвы до Ашхабада,

Остобенев от немоты,

Стоят, как каменные бабы,

Луне подставив животы.

И, поворачиваясь к свету,

В ночном быту необжитом –

Как понимает их планета

Своим огромным животом.

1958

Кроны и корни

Несли не хоронить,

Несли короновать.

Седее, чем гранит,

Как бронза – красноват,

Дымясь локомотивом,

Художник жил,

лохмат,

Ему лопаты были

Божественней лампад!

Его сирень томилась...

Как звездопад,

в поту,

Его спина дымилась

Буханкой на поду!..

Зияет дом его.

Пустые этажи.

В столовой никого.

В России – ни души.

Художники уходят

Без шапок,

будто в храм,

В гудящие угодья

К березам и дубам.

Побеги их – победы.

Уход их – как восход

К полянам и планетам

От ложных позолот.

Леса роняют кроны.

Но мощно под землей

Ворочаются корни

Корявой пятерней.

1960

Загорская лавра

Сопя носами сизыми

И подоткнувши рясы –

Кто смотрит телевизоры,

Кто просто точит лясы.

Я рядом с бледным служкою

Сижу и тоже слушаю

Про денежки, про ладанки

И про родню на Ладоге...

Я говорю: – Эх, парень,

Тебе б дрова рубить,

На мотоцикле шпарить,

Девчат любить!

Тебе б не четки

И не клобук, –

Тебе б чечеткой

Дробить каблук!

Эх, вприсядку,

Чтоб пятки – в небеса!

Уж больно девки пдки

На синие глаза.

Он говорит: – Вестимо... –

И прячет, словно вор,

Свой нестерпимо синий,

Свой нестеровский взор.

И быстрою походкой

Уходит за решетку.

Мол, дружба – дружбой,

А служба – службой...

1958

Баллада работы

Е. Евтушенко

Петр

Первый –

Пот

первый...

Не царский (от шубы,

от баньки с музыкой),

а радостный

грубый,

мужицкий!

От плотской забавы

гудела спина,

от плотницкой бабы,

пилы, колуна.

Аж в дуги сгибались

дубы топорищ!

Аж тцепки вонзались

в Стамбул и Париж!

А он только крякал,

упруг и упрям,

расставивши краги,

как башенный кран.

А где-то в Гааге

мужик и буян,

гуляка отпеты я,

и нос точно клубень –

Петер?!

Рубенс?

А может, не Петер?

А может,

не Рубенс?

Он жил среди петель,

рубинов и рубищ,

где в страшной пучине восстаний и путчей

песлись капуцины,

как бочки

с капустой!

Он жил, неопрятный, в расстегнутых брюках,

и брюхо

моталось

мохнатою

брюквой.

Небритый, уже сумасшедший отчасти,

он уши топорщил,

как ручки от чашки.

Дымясь волосами, как будто над чаном,

он думал.

И все это было началом,

началом, рождающим Савских и Саский...

Бьет пот –

олимпийский,

торжественный,

царский!

Бьет пот

(чтобы стать жемчугами Вирсавии).

Бьет пот

(чтоб сверкать сквозь фонтаны Версаля).

Бьет пот,

превращающий на века

художника – в бога, царя – в мужика!

Вас эта высокая влага кропила,

чело целовала и жгла, как крапива.

Вы были как боги – рабы ремесла!..

В прилипшей ковбойке

стою у стола.

1959

Свадьба

Выходит замуж молодость

Не за кого – за что.

Себя ломает молодость

За модные манто.

За золотые горы

И в серебре виски.

Эх, да по фарфору

Ходят сапоги!

Где пьют, там и бьют –

Чашки, кружки об пол бьют.

Горшки – в черепки,

Молодым под каблуки.

Брызжут чашки на куски:

Чье-то счастье –

В черепки!

И ты в прозрачной юочке,

Юна, бела,

Дрожишь, как будто рюмочка

На краешке стола.

Улыбочка, как трещинка,

Играет на губах,

И мокрые отметинки

Темнеют на щеках.

Где пьют, там и льют –

Слезы, слезы, слезы льют...

1959

Елка

За окном кариатиды,

А в квартирах – каблуки...

Елок

крылья

реактивные

Прошибают потолки!

Что за чуда нам пророчатся?

Какая из шарад

В этой хвойной непорочности,

В этих огненных шарах?

О, девчонка с мандолиной!

Одуряя и журя,

Полыхает мандарином

Рыжей челки кожура!

Расшалилась, точно школьница,

Иголочки грызет...

Что хочется,

чем колется

Ей следующий год?

Века, бокалы, луны...

«Туши! Туши!»

Любовь всегда –

кануны.

В ней –

Новый год

души.

А елочное буйство,

Как женщина впотьмах –

Вся в будущем,

как в бусах,

И иглы на губах!

Репортаж с открытия ГЭС

Мы – противники тусклого.

Мы приучены к шири –

самовара ли тульского

или ТУ-104.

Затаенно, по-русски,

быстриною блестят

широченные русла

в миллион киловатт.

В этом пристальном крае,

отрицатели мглы,

мы не ГЭС открываем –

открываем миры.

И стоят возле клуба,

описав полукруг,

Магелланы, Колумбы

и Коломн и Калуг,

судят веско, не робко,

что там твой эрудит...

Обалдело Европа

в объективы глядит.

И сверкают, как слитки,

липа крепких ребят

белозубой улыбкой

в миллиард киловатт.

1960

Тбилисские базары

...носы на солнце лупятся,

как живопись на фресках.

Долой Рафаэля!

Да здравствует Рубенс!

Фонтаны форели,

Цветастая грубость!

Здесь праздники в будни

Арбы и арбузы.

Торговки – как бубны,

В браслетах и бусах.

Индиго индеек.

Вино и хурма.

Ты нчынче без денег?

Пей задарма!

Да здравствую бабы,

Торговки салатом,

Под стать баобабам

В четыре обхвата!

Базары – пожары.

Здесь огненно, молодо

Пылают загаром

Не руки, а золото.

В них отблески масел

И вин золотых.

Да здравствует мастер,

Что выпишет их!

Горный родничок

Стучат каблучонки

как будто копытца

девчонка

к колонке

сбегает напиться

и талия блещет

увертливей змейки

и юбочка плещет

как брызги из лейки

хохочет девчонка

и голову мочит

журчащая челка

с водою лопочет

две чудных речонки

к кому кто приник?

и кто тут

девчонка?

и кто тут родник?

Уроки польского

«Урода» – значит красота.

Как просто!..

Пускай осталась от костра

короста,

пускай ваш друг погас, обрюзг,

глаза как ставни,

но чем потрепанней бурдюк –

тем пить хрустальней!

А ты вульгарна как весна,

ресниц огарочки потухли,

вишневые, как ветчина,

на белом каучуке туфли.

Но сколько синей тишины

в тебе под вечер,

как нематериальны сны,

как подвенечны,

и так серебряны глаза

на фиолетовом –

как сохраняется, дрожа,

в футляре флейта!

А у старух лиловый взгляд

над огородами.

"У, дрянь, – старухи говорят, –

урода!"

Торгуют арбузами

Москва завалена арбузами.

Пахнуло волей без границ.

И веет силой необузданной

От возбужденных продавщиц.

Палатки. Гвалт. Платки девчат.

Хохочут. Сдачею стучат.

Ножи и вырезок тузы.

«Держи, хозяин, не тужи!»

Кому кавун? Сейчас расколется!

И так же сочны и вкусны

Милиционерские околыши

И мотороллер у стены.

И так же весело и свойски,

как те арбузы у ворот

земля

мотается

в авоське

меридианов и широт!

1956

Сирень «Москва – Варшава»

Р. Гамзатову

11.III.61

Сирень прощается, сирень – как лыжница,

сирень, как пудель, мне в щеки

лижется!

Сирень заревана,

сирень – царевна,

сирень пылает ацетиленом!

Расул Гамзатов хмур как бизон.

Расул Гамзатов сказал: «Свезем».

12.III.61

Расул упарился. Расул не спит.

В купе купальщицей сирень дрожит.

О, как ей боязно!

Под низом

колеса поезда – не чернозем.

Наверно, в мае цвесть «красивей»...

Двойник мой, магия, сирень, сирень,

сирень как гений!

Из всех одна

на третьей скорости цветет она!

Есть сто косулей –

одна газель.

Есть сто свистулек – одна свирель.

Несовременно цвести в саду.

Есть сто сиреней.

Люблю одну.

Ночные грозди гудят махрово,

как микрофоны из мельхиора.

У, дьявол-дерево! У всех мигрень.

Как сто салютов, стоит сирень.

13.III.61

Таможник вздрогнул: «Живьем? В кустах?!»

Таможник, ахнув, забыл устав.

Ах, чувство чуда – седьмое чувство...

Вокруг планеты зеленой люстрой,

промеж созвездий и деревень

свистит

трассирующая

сирень!

Смешны ей – почва, трава, права...

P. S.

Читаю почту: «Сирень мертва».

P. P. S.

Черта с два!

Монолог рыбака

"Конечно, я не оратор,

подкованный философски,

но

ратую

за тех, кто берет лосося!

Бывали вы в нашем море,

магнитнейшем из морей?

Оно от лимонных молний

кажется лиловей!

Мотаются мотороботы,

как уголь, горит вода –

работы!

работа!

Все прочее – лабуда.

Мы боги, когда работает,

просвечены до волос,

по борту,

по борту,

как лампы, летит лосось.

Да здравствует же свобода,

нужнейшая из свобод,

работа,

работа –

как праздничный ледоход.

Работа, работа...

И так же не спят с тобой

смородины и самолеты,

гудящие над землей,

ночные составы в саже

несутся тебе под стать,

в них машинисты всажены –

как нож по рукоять!

И где-то над циклотроном

загадочный, как астроном,

сияя румяной физией,

считая свои дробя,

Вадик Клименко,

физик,

вслушивается в тебя.

Он, как штангист, добродушен,

но Вадика не тревожь –

полет звездопадов душных,

расчет городов и рощ

дрожит часовым механизмом

в руке его здоровенной –

не шизики –

а физики

герои нашего времени!..

...А утром, закинув голову,

вам милая шепчет сон,

и поры пронзит иголочками

серебряными

озон...

Ну, впрочем, я заболтался.

Ребята ждут на баркасе...»

Он шел и смеялся щурко.

Дрожал маяк вдалеке –

он вспыхивал, как чешуйка

у полночи на щеке.

Монолог битника

Лежу бухой и эпохальный.

Постигаю Мичиган,

Как в губке время набухает

в моих веснушчатых щеках.

В лице, лохматом как берлога,

лежат озябшие зрачки.

Перебираю как брелоки

Прохожих, огоньки.

Ракетодромами гремя,

дождями атомными рея,

плевало время на меня, -

плюю на время!

Политика? К чему валандаться!

Цивилизация душна*

Вхожу, как в воду с аквалангом,

в тебя, зеленая душа.

Мы – битники. Среди хулы

мы – как звереныши, волчата.

Скандалы точно кандалы

за нами с лязгом волочатся.

Когда магнитофоны ржут,

с опухшим носом скомороха,

вы думали – я шут?

Я – суд!

Я – Страшный суд. Молись, эпоха!

Мой демонизм – как динамит,

созрев, тебя испепелит.

1961

Вынужденное отступление

В Америке, пропахшей мраком,

камелией и аммиаком,

В отелях лунных, как олени,

по алюминиевым аллеям,

Пыхтя как будто тягачи,

За мною ходят стукачи –

17 лбов из ФБР,

Брр!..

Один – мордастый, как томат,

другой – галантно-нагловат,

И их главарь – горбат и хвор.

Кровавый глаз – как семафор.

Гостиницы имеют уши.

Как микрофон головка дуща,

И писсуар глядит на вас,

Как гипсовой богини глаз.

17 объективов щелкали,

17 раз в дверную щелку

Я вылетал, как домовой,

Сквозь линзу – книзу головой!

Живу. В гостиных речь веду.

Смеюсь остротам возле секса.

Лежат 17 Вознесенских

В кассетах, сейфах, как в аду.

Они с разинутыми ртами,

как лес с затекшими руками,

Как пленники в игре «замри!»,

Застыли двойники мои.

Один застыл в зубах с лангустой.

Другой – в прыжке повис, как люстра.

А у того в руках вода,

Он не напьется никогда!

17 Вознесенских стонут,

они без голоса. Мой крик

Накручен на магнитофоны,

Как красный вырванный язык!

Я разворован, я разбросан,

меня таскают на допросы...

Давно я дома. Жив вполне.

Но как-то нет меня во мне.

А там, в заморских казематах,

шпионы в курточках шпинатных,

Как рентгенологи и филины,

Меня просматривают в фильме.

Один надулся, как моским.

Другой хрипит: «Дошел, москвич?!..»

Горбун мрачнее. Он молчит.

Багровый глаз его горит.

Невыносимо быть распятым,

до каждой родинки сквозя,

Когда в тебя от губ до пяток,

Как пули, всажены глаза!

И пальцы в ржваых заусенцах

по сердцу шаркают почти.

«Вам больно, мистер Вознесенский?»

Пусти, чудовище! Пусти.

Пусти, красавчик Квазимодо!

Душа горит, кровоточа

От пристальных очей «Свободы»

И нежных взоров стукача.

Охота на зайца

Ю. Казакову

Травят зайца. Несутся суки.

Травля! Травля! Сквозь лай и гам.

И оранжевые кожухи

Апельсинами по снегам.

Травим зайца. Опохмелившись,

Я, завгар, лейтенант милиции,

Лица в валенках, в хроме лица,

Зять Букашкина с пацаном –

Газанем!

Газик, чудо индустриализации,

Наворачивает цепя.

Трали-вали! Мы травим зайца.

Только, может, травим себя?

Полыхают снега нарядные,

Сапоги на мне и тужурка,

Что же пляшет прицел мой, Юрка?

Юрка, в этом что-то неладное,

Если в ужасе по снегам

Скачет крови

живой стакан!

Страсть к убийству, как страсть к зачатию,

Ослепленная и зловещая,

Она нынче вопит: зайчатины!

Завтра взвоет о человечине...

Он лежал посреди страны,

Он лежал, трепыхаясь слева,

Словно серое сердце леса,

Тишины.

Он лежал, синеву боков

Он вздымал, он дышал пока еще,

Как мучительный глаз,

моргающий,

На печальной щеке снегов.

Но внезапно, взметнувшись свечкой,

Он возник,

И над лесом, над черной речкой

Резанул

Человечий

Крик!

Звук был пронзительным и чистым, как

ультразвук

или как крик ребенка.

Я знал, что зайцы стонут. Но чтобы так?!

Это была нота жизни. Так кричат роженицы.

Так кричат перелески голые

И немые досель кусты,

Так нам смерть прорезает голос

Неизведанной чистоты.

Той природе, молчально-чудной,

Роща, озеро ли, бревно –

Им позволено слушать, чувствовать,

Только голоса не дано.

Так кричат в последний и в первый.

Это жизнь, удаляясь, пела,

Вылетая, как из силка,

В небосклоны и облака.

Это длилось мгновение,

Мы окаменели,

как в остановившемся кинокадре.

Сапог бегущего завгара так и не коснулся земли.

Четыре черные дробинки, не долетев, вонзились

в воздух.

Он взглянул на нас. И – или это нам показа-

лось – над горизонтальными мышцами бегуна, над

запекшимися шерстинками шеи блеснуло лицо.

Глаза были раскосы и широко расставлены, как на

фресках Дионисия.

Он взглянул изумленно и разгневанно.

Он парил.

Как бы слился с криком.

Он повис...

С искаженным и светлым ликом,

Как у ангелов и певиц.

Длинноногий лесной архангел...

Плыл туман золотой к лесам.

«Охмуряет», – стрелявший схаркнул.

И беззвучно плакал пацан.

Возвращались в ночную пору.

Ветер рожу драл, как наждак.

Как багровые светофоры,

Наши лица неслись во мрак.

1963

Секвойя Ленина

В автомобильной Калифорнии,

Где солнце пахнет канифолью,

Есть парк секвой.

Из них одна

Ульянову посвящена.

«Секвойя Ленина?!

Ату!»

Столпотворенье, как в аду.

«Секвойя Ленина»?!

Как взрыв!

Шериф, ширинку не прикрыв,

Как пудель с красным языком,

Ввалился к мэру на прием.

«Мой мэр, крамола наяву.

Корнями тянется в Москву...

У!..»

Мэр съел сигару. Караул!

В Миссисипи

сиганул!

По всей Америке сирены.

В подвалах воет населенье.

Несутся танки черепахами.

Орудует землечерпалка.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Зияет яма в центре парка.

Кто посадил тебя, секвойя?

Кто слушал древо вековое?

Табличка в тигле сожжена.

Секвойи нет.

Но есть она!

В двенадцать ровно

ежесуточно

над небоскребами

светла

сияя кроной парашютовой

светя

прожектором ствола

торжественно озарена

секвойи нет

и есть она

вот так

салюты над Москвою

листвой

таинственной

висят

у каждого своя Секвойя

мы Садим Совесть Словно Сад

секвойя свет мой и товарищ

в какой бы я ни жил стране

среди авралов и аварий

среди оваций карнавальных

когда невыносимо мне

я опускаюсь как в бассейн

в твою серебряную сень

твоих бесед – не перевесть...

Секвойи – нет?

Секвойя – есть!

1962

Грузинский березы

У речки-игруньи

у горной лазури –

березы в Ингури

березы в

Ингури

как портики храма

колонками в ряд

прозрачно и прямо

березы стоят

как после разлуки

я в рощу вхожу

раскидываю

руки

и до ночи

лежу

сумерки сгущаются

надо мной

белы

качаются смещаются

прозрачные стволы

вот так светло и прямо

по трассе круговой

стоят

прожекторами

салюты

над Москвой

люблю их невесомость

их высочайший строй

проверяю совесть

белой чистотой

* * *

Я в Шушенском. В лесу слоняюсь.

Такая глушь в лесах моих!

Я думаю, что гениальность

Переселяется в других.

Уходят имена и числа.

Меняет гений свой покров.

Он – дух народа.

В этом смысле

Был Лениным – Андрей Рублев.

Как по архангелам келейным,

порхал огонь неукрощен.

И может, на секунду Лениным

Был Лермонтов и Пугачев.

Но вот в стране узкоколейной,

шугнув испуганную шваль,

В Ульянова вселился Ленин,

Так что пиджак трещал по швам!

Он диктовал его декреты.

Ульянов был его техредом.

Нацелен и лобаст, как линза,

он в гневный, фокус собирал,

Что думал зал. И афоризмом

Обрушивал на этот зал.