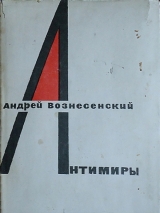

Текст книги "Антимиры"

Автор книги: Андрей Вознесенский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)

Андрей Вознесенский

Антимиры

(Избранная лирика)

ПОЭТЫ И АЭРОПОРТЫ

Маяковский в Париже

Уличному художнику

Лили Брик на мосту лежит,

разутюженная машинами.

Под подошвами, под резинами,

как монетка зрачок блестит!

Пешеходы бросают мзду.

И как рана,

Маяковский,

щемяще ранний,

как игральная карта в рамке,

намалеван на том мосту!

Каково Вам, поэт, с любимой?!

Это надо ж – рвануть судьбой,

чтобы ликом,

как Хиросимой,

отпечататься в мостовой!

По груди Вашей толпы торопятся,

Сена плещется под спиной.

И, как божья коровка, автобусик

мчит, щекочущий и смешной.

Как волнение Вас охватывает!..

Мост парит,

ночью в поры свои асфальтовые,

как сирень,

впитавши Париж.

Гений. Мот. Футурист с морковкой.

Льнул к мостам. Был посол Земли...

Никто не пришел

на Вашу выставку,

Маяковский.

Мы бы – пришли.

Вы бы что-нибудь почитали,

как фатально Вас не хватает!

О, свинцовою пломбочкой ночью

опечатанные уста.

И не флейта Ваш позвоночник –

алюминиевый лет моста!

Маяковский, Вы схожи с мостом.

Надо временем,

как гимнаст,

башмаками касаетесь РОСТА,

а ладонями –

нас.

Ваша площадь мосту подобна,

как машины из-под моста –

Маяковскому под ноги

Маяковская Москва!

Маяковским громит подонков

Маяковская чистота!

Вам шумят стадионов тысячи.

Как Вам думается?

Как дышится,

Маяковский, товарищ Мост?..

Мост. Париж. Ожидаем звезд.

Притаился закат внизу,

полоснувши по небосводу

красным следом

от самолета,

точно бритвою по лицу!

1963

Возвращение в Сигулду

Отшельничаю, берложу,

отлеживаюсь в березах,

лужаечный, можжевельничий,

отшельничаю,

отшельничаем, нас трое,

наш третий всегда на стреме,

позвякивает ошейничком,

отшельничаем,

мы новые, мы знакомимся,

а те, что мы были прежде,

как наши пустые одежды,

валяются на подоконнике,

как странны нам те придурки,

далекие, как при Рюрике

(дрались, мельтешили, дулись),

какая все это дурость!

А домик наш в три окошечка

сквозь холм в лесовых массивах

просвечивеет, как косточка

просвечивает сквозь сливу,

мы тоже в леса обмакнуты,

мы зерна в зеленой мякоти,

притягиваем, как соки,

все мысли земли и шорохи,

как мелко мы жили, ложно,

турбазники сквозь кустарник

пройдут, постоят, как лоси,

растают,

умаялась бегать по лесу,

вздремнула, ко мне припавши,

и тенью мне в кожу пористую

впиталась, как в промокашку,

я весь тобою пропитан,

лесами твоими, тропинками,

читаю твое лицо,

как легкое озерцо,

как ты изменилась, милая,

как ссадина, след от свитера,

но снова как разминированная –

спасенная? спасительная!

ты младше меня? Старше!

на липы, глаза застлавшие,

наука твоя вековая

ауканья, кукованья,

как утра хрустальны летние,

как чисто у речки бисерной

дочурка твоя трехлетняя

писает по биссектриске!

«мой милый, теперь не денешься,

ни к другу и ни к врагу,

тебя за щекой, как денежку,

серебряно сберегу»,

я думал, мне не вернуться,

гроза прошла, не волнуйся,

леса твои островные

печаль мою растворили,

в нас просеки растворяются,

как ночь растворяет день,

как окна в сад растворяются

и всасывают сирень,

и это круговращение

щемяще, как возвращенье...

Куда б мы теперь ни выбыли,

с просвечивающих холмов

нам вслед

улетает

Сигулда,

как связка

зеленых

шаров!

* * *

Сирень похожа на Париж,

горящий осами окошек.

Ты кисть особняков продрогших

серебряную шевелишь.

Гудя нависшими бровями,

страшон от счастья и тоски,

Париж,

как пчелы,

собираю

в мои подглазные мешки.

Париж без рифм

Париж скребут. Париж парадят.

Бьют пескоструйным аппаратом.

Матрон эпохи рококо

продраивает душ Шарко!

И я изрек: «Как это нужно –

содрать с предметов слой наружный,

увидеть мир без оболочек,

порочных схем и стен барочных!..»

Я был пророчески смешон,

но наш патрон, мадам Ланшон,

сказала: «О-ля-ля, мой друг!..»

И вдруг –

город преобразился,

стены исчезли, вернее, стали прозрачными,

над улицами, как связки цветных шаров, висели

комнаты,

каждая освещалась по-разному,

внутри, как виноградные косточки,

горели фигуры и кровати,

вещи сбросили панцири, обложки, оболочки,

над столом

коричнево изгибался чай, сохраняя форму чайника,

и так же, сохраняя форму водопроводной трубы,

по потолку бежала круглая серебряная вода,

в соборе Парижской богоматери шла месса,

как сквозь аквариум,

просвечивали люстры и красные кардиналы,

архитектура испарилась,

и только круглый витраж розетки почему-то парил

над площадью, как знак:

§ «Проезд запрещен»,

над Лувром из постаментов, как 16 матрасных пружин,

дрожали каркасы статуй,

пружины были во всем,

все тикало,

о Париж,

мир паутинок, антенн и оголенных проволочек,

как ты дрожишь,

как тикаешь мотором гоночным,

о сердце под лиловой пленочкой,

Париж

(на месте грудного кармашка, вертикальная, как рыбка,

плыла бритва фирмы «Жиллет»)!

Париж, как ты раним, Париж,

под скорлупою ироничности,

под откровенностью, граничащей

с незащищенностью.

Париж,

в Париже вы одни всегда,

хоть никогда не в одиночестве,

и в смехе грусть,

как в вишне косточка,

Париж – горящая вода,

Париж,

как ты наоборотен,

как бел твой Булонский лес,

он юн, как купальщицы,

бежали розовые собаки,

они смущенно обнюхивались,

они могли перелиться одна в другую, как шарики ртути,

и некто, голый, как змея,

промолвил: «Чернобурка я»,

шли люди,

на месте отвинченных черепов,

как птицы в проволочных

клетках,

свистали мысли,

монахиню смущали мохнатые мужские видения,

президент мужского клуба страшился разоблачений

(его тайная связь с женой раскрыта,

он опозорен),

над полисменом ножки реяли,

как нимб, в серебряной тарелке

плыл шницель над певцом мансард,

в башке ОАСа оголтелой

дымился Сартр на сковородке,

а Сартр,

наш милый Сартр,

задумчив, как кузнечик кроткий,

жевал травиночку коктейля,

всех этих таинств

мудрый дух

в соломинку,

как стеклодув,

он выдул эти фонари,

весь полый город изнутри,

и ратуши и бюшери,

как радушные пузыри!

Я тормошу его:

«Мой Сартр,

мой сад, от зим не застекленный,

зачем с такой незащищенностью

шары мгновенные

летят?

Как страшно все обнажено,

на волоске от ссадин страшных,

их даже воздух жжет, как рашпиль,

мой Сартр!

Вдруг все обречено?!»

Молчит кузнечник на листке

с безумной мукой на лице.

Било три...

Мы с Ольгой сидели в «Обалделой лошади»,

в зубах джазиста изгибался звук в форме саксофона,

женщина усмехнулась.

«Стриптиз так стриптиз», –

сказала женщина,

и она стала сдирать с себя не платье, нет, –

кожу! –

как снимают чулки или трикотажные тренировочные

костюмы.

– О! о! –

последнее, что я помню, это белки,

бесстрастно-белые, как изоляторы,

на страшном,

орущем, огненном лице...

«...Мой друг, растает ваш гляссе...»

Париж. Друзья. Сомкнулись стены.

А за окном летят в веках

мотоциклисты

в белых шлемах,

как дьяволы в ночных горшках.

1963

Олененок

I

«Ольга, опомнитесь! Что с вами, Ольга?..»

Это блуждает в крови, как иголка...

Ну почему – призадумаюсь только –

передо мною судьба твоя, Ольга?

Полуфранцуженка, полурусская,

с джазом простуженным туфелькой хрусткая,

как несуразно в парижских альковах –

«Ольга» –

как мокрая ветка ольховая!

Что натворили когда-то родители!

В разных глазах породнили пронзительно

смутный витраж нотр-дамской розетки

с нашим Блаженным в разводах разэтаких.

Бродят, как город разора и оргий,

Ольга французская с русскою Ольгой.

II

Что тебе снится, русская Оля?

Около озера рощица, что ли...

Помню, ведро по ноге холодило –

хоть никогда в тех краях не бродила.

Может, в крови моей гены горят?

Некатолический вижу обряд,

а за калиточкой росно и колко...

Как вам живется, французская Ольга?

«Как? О-ля-ля! Мой Рено – как игрушка,

плачу по-русски, смеюсь по-французски...

Я парижанка. Ночами люблю

слушать, щекою прижавшись к рулю.

Но почему посреди буги-вуги

слышатся вьюги?

III

Дуги соборов манят, как магниты,

о помогите,

милый мой муж простынею накрыт,

как за граничной стеною храпит».

Руки лежат как в других государствах.

Правая бренди берет как лекарство.

Левая вправлена в псковский браслет,

а между ними –

тысячи лет.

Горе застыло в зрачках удлиненных,

о олененок,

вмерзший ногами на двух нелюдимых

и разъезжающихся

льдинах!

IV

Мир расколола тревожная трещина.

Как разрушительно врезались в женщину

войны холодные,

войны глобальные,

фраки министров, схожих с гробами,

мир разрывается, мир задыхается

в мирных Майданеках,

в новых Дахау!

«Остановитесь!» – взывают осколки

зеленоглазого города

Ольги.

V

Я эту «Ольгу» читал на эстраде.

Утром звонок: «Экскюзе, бога ради!

Я полурусская... с именем Ольга...

Школьница... рыженькая вот только...»

Ольга, опомнитесь! Что с вами, Ольга?!.

Римские праздники

В Риме есть обычай в Новый год

выбрасывать на улицу старые вещи.

Рим гремит, как аварийный

отцепившийся вагон.

А над Римом, а над Римом

Новый год, Новый год!

Бомбой ахают бутылки

из окон,

из окон,

ну, а этот забулдыга

ванну выпер на балкон.

А над площадью Испании,

как летающий тарел,

вылетает муж из спальни –

устарел, устарел!

В ресторане ловят голого.

Он гласит: «Долой

невежд!

Не желаю прошлогоднего.

Я хочу иных одежд».

Жизнь меняет оперенье.

И летят, как лист в леса,

телеграммы,

объявления,

милых женщин адреса.

Милый город, мы потонем

в превращениях твоих,

шкурой сброшенной питона

светят древние бетоны.

Сколько раз ты сбросил их?

Но опять тесны спидометры

твоим аховым питомицам.

Что еще ты натворишь?!

Человечество хохочет,

расставаясь со старьем.

Что-то в нас смениться хочет?

Мы, как Время, настаем.

Мы стоим, забыв делишки,

будущим поглощены.

Что в нас плачет, отделившись?

Оленихи, отелившись,

так добры и смущены.

Может, будет год нелегким?

Будет в нем погод нелетных?

Не грусти – не пропадем.

Образуется потом.

Мы летим, как с веток яблоки.

Опротивела грызня.

Но я затем живу хотя бы,

чтоб средь ветреного дня,

детектив глотнувши залпом,

в зимнем доме косолапом

кто-то скажет, что озябла

без меня,

без меня...

И летит мирами где-то

в мрак бесстрастный, как крупье,

наша белая планета,

как цыпленок в скорлупе.

Вот она скорлупку чокнет.

Кем-то станет – свистуном?

Или черной, как грачонок,

сбитый атомным огнем?

Мне бы только этим милым

не случилось непогод...

А над Римом, а над миром –

Новый год, Новый год...

...Мандарины, шуры-муры,

и сквозь юбки до утра

лампами

сквозь абажуры

светят женские тела.

1 января 1963 г.

Нидская биостанция

Жизнь моя кочевая

стала моей планидой...

Птицы кричат над Нидой.

Станция кольцевания.

Стонет в сетях капроновы:-

в облаке пуха, крика

крыльями трехметровыми

узкая журавлиха!

Вспыхивает разгневанной

пленницею, царевной,

чуткою и жемчужной,

дышащею кольчужкой.

К ней подбегут биологи;

«Цаце надеть брелоки!»

Бережно, не калеча,

цап! – и вонзят колечко.

Вот она в небе плещется,

послеоперационная,

вольная, то есть пленная,

целая, но кольцованная,

над анкарами, плевнами,

лунатиками в кальсонах –

вольная, то есть пленная,

чистая, но кольцованная,

жалуется над безднами

участь ее двойная:

на небесах – земная,

а на земле – небесная,

над пацанами, ратушами,

над циферблатом Цюриха,

если, конечно, раньше

пуля не раскольцует,

как бы ты ни металась,

впилась браслетка змейкой,

привкус того металла

песни твои изменит –

с неразличимой нитью,

будто бы змей ребячий,

будешь кричать над Нидой,

пристальной и рыбачьей.

Монолог Мэрлин Монро

Я Мэрлин, Мэрлин.

Я героиня

самоубийства и героина.

Кому горят мои георгины?

С кем телефоны заговорили?

Кто в костюмерной скрипит лосиной?

Невыносимо,

невыносимо, что не влюбиться,

невыносимо без рощ осиновых,

невыносимо самоубийство,

но жить гораздо

невыносимей!

Продажи. Рожи. Шеф ржет, как мерян.

Я помню Мэрлин.

Ее глядели автомобили.

На стометровом киноэкране

в библейском небе,

меж звезд обильных,

над степью с крохотными рекламами

дышала Мэрлин,

ее любили...

Изнемогают, хотят машины.

Невыносимо,

невыносимо

лицом в сиденьях, пропахших псиной!

Невыносимо,

когда насильно,

а добровольно – невыносимей!

Невыносимо прожить не думая,

невыносимо – углубиться.

Где наши планы? Нас будто сдунули,

существованье – самоубийство,

самоубийство – бороться с дрянью,

самоубийство – мириться с ними,

невыносимо, когда бездарен,

когда талантлив – невыносимей,

мы убиваем себя карьерой,

деньгами, ножками загорелыми,

ведь нам, актерам,

жить не с потомками,

а режиссеры – одни подонки,

мы наших милых в объятьях душим,

но отпечатываются подушки

на юных лицах, как след от шины,

невыносимо,

ах, мамы, мамы, зачем рождают?

Ведь знала мама – меня раздавят,

о кинозвездвое оледененье,

нам невозможно уединенье,

в метро, в троллейбусе,

в магазине –

«Приветны, вот вы!» – глядят разини,

невыносимо, когда раздеты

во всех афишах, во всех газетах,

забыв, что сердце есть посередке,

в тебя завертывают селедки,

глаза измяты,

лицо разорвано.

(Как страшно вспомнить во

«Франс-Обзервере»

свой снимок с мордой

самоуверенной

на обороте у мертвой Мэрлин!)

Орет продюсер, пирог уписывая:

«Вы просто дуся,

ваш лоб – как бисерный!»

А вам известно, чем пахнет бисер?!

Самоубийством!

Самоубийцы – мотоциклисты,

самоубийцы спешат упиться,

от вспышек блицев бледны министры –

самоубийцы,

самоубийцы,

идет всемирная Хиросима,

невыносимо,

невыносимо все ждать,

чтоб грянуло,

а главное –

необъяснимо невыносимо,

ну, просто руки разят бензином!

Невыносимо

горят на синем

твои прощальные апельсины...

Я – баба слабая. Я разве слажу?

Уж лучше –

сразу!

1963

Ночь

Сколько звезд!

Как микробов

в воздухе...

1963

Муромский сруб

Деревянный сруб,

деревянный Друг,

пальцы свел в кулак

деревянных рук,

как и я, глядит Вселенная во мрак,

подбородок положивши на кулак,

предок, сруб мой, ну о чем твоя печаль

над скамейкою замшелой, как пищаль?

Кто наврал, что я любовь твою продал

по электроэлегантным городам?

Полежим. Поразмышляем. Помолчим.

Плакать – дело, недостойное мужчин.

Сколько раз мои печали отвели

эти пальцы деревянные твои...

Баллада-диссертация

Нос растет в течение всей жизни.

Из научных источников

Вчера мой доктор произнес:

«Талант в вас, может, и возможен,

но Ваш паяльник обморожен,

не суйтесь из дому в мороз».

О нос!..

Неотвратимы, как часы,

У нас, у вас, у капуцинов

по всем

законам

Медицины

торжественно растут носы!

Они растут среди ночи

у всех сограждан знаменитых,

у сторожей,

у замминистров,

сопя бессонно, как сычи,

они прохладны и косы,

их бьют боксеры,

щемят двери,

но в скважины, подобно дрели,

соседок ввинчены носы!

(Их роль с мистической тревогой

интуитивно чуял Гоголь.)

Мой друг Букашкин пьяны были,

им снился сон:

подобно шпилю,

сбивая люстры и тазы,

пронзая потолки разбуженные,

над ним

рос

нос,

как чеки в булочной,

нанизывая этажи!

«К чему б?» – гадал он поутру.

Сказал я: «К Страшному суду.

К ревизии кредитных дел!»

30-го Букашкин сел.

О, вечный двигатель носов!

Носы длиннее – жизнь короче.

На бледных лицах среди ночи,

как коршун или же насос,

нас всех высасывает нос,

и говорят, у эскимосов

есть поцелуй посредством носа...

Но это нам не привилось.

1963

Мотогонки но вертикальной стене

Н. Андросовой

Завораживая, манежа,

Свищет женщина по манежу!

Краги –

красные, как клешни.

Губы крашеные – грешны.

Мчит торпедой горизонтальною,

Хризантему заткнув за талию!

Ангел атомный, амазонка!

Щеки вдавлены, как воронка.

Мотоцикл над головой

Электрическою пилой.

Надоело жить вертикально.

Ах, дикарочка, дочь Икара...

Обыватели и весталки

Вертикальны, как «ваньки-встаньки».

В этой, взвившейся над зонтами,

Меж оваций, афиш, обид,

Сущность женщины

горизонтальная

Мне мерещится и летит!

Ах, как кружит ее орбита!

Ах, как слезы к белкам прибиты!

И тиранит ее Чингисхан –

Замдиректора Сингичанц...

Сингичанц: «Ну, а с ней не мука?

Тоже трюк – по стене, как муха...

А вчера камеру проколола... Интриги...

Пойду напишу

по инстанции...

И царапается, как конокрадка».

Я к ней вламываюсь в антракте.

«Научи, говорю, горизонту...»

А она молчит, амазонка.

А она головой качает.

А ее еще трек качает.

А глаза полны такой –

горизонтальною

тоской!

1961

Лирическая религия

Несутся энтузиасты

на горе мальтузианству.

Человечество

увеличивается

в прогрессии

лирической

(А Сигулда вся в сирени,

как в зеркала уроненная,

зеленая на серебряном,

серебряная на зеленом.)

В орешнях, на лодках, на склонах,

смущающаяся, грешная,

выводит свои законы

лирическая прогрессия!

Приветик, Трофим Денисычи

и мудрые Энгельгардты.

2 = 1 > 3 000 000 000!

Рушатся Римы, Греции.

Для пигалиц обнаглевших

профессора, как лешие,

вызубривают прогрессию.

Ты спросишь: «А правы ль данные,

что сердце в момент свидания

сдвигает 4 вагона?»

Законно! Законно! Законно!

Танцуй, моя академик!

Хохочет до понедельника

на физике погоревшая

лирическая прогрессия!

(Ты младше меня? Старше!

На липы, глаза застлавшие...

Наука твоя вековая

ауканья, кукованья.)

Грозит мировым реваншем

в сиренях повызревавшая –

кого по щеке огревшая? -

лирическая агрессия!

1963

Латышский набросок

Уходят парни от невест.

Невесть зачем из отчих мест

Три дурака бегут на Запад.

Их кто-то выдает. Их цапают.

41-й год. Привет!

«Суд идет!» Десять лет.

«Возлюбленный, когда ж вернешься?!

четыре тыщи дней, как ноша,

четыре тысячи ночей

не побывала я ничьей,

соседским детям десять лет,

прошла война, тебя все нет,

четыре тыщи солнц скатилось,

как ты там мучаешься, милый,

живой ли ты и невредимый?

Предела нету для любимой –

ополоумевши любя,

я, Рута, выдала тебя –

из тюрьм приходят иногда,

из заграницы – никогда...»

...Он бьет ее, с утра напившись.

Свистит его костыль над пирсом.

О, вопли женщины седой:

«Любимый мой! Любимый мой!»

1963

* * *

Как всегда, перед дорогой

говорится не о том.

Мы бравируем с тревогой,

нам все это нипочем.

...В темноте лицо и брюки,

только тенниска бела,

ты невидимые руки

к самолету подняла.

Так светяще, так внимательно

вверх протянута, вопя,

как Собор

Парижской

Богоматери –

безрукавочка твоя!

Марше О Пюс, Парижская толкучка древностей

I

Продай меня, Марше О Пюс,

упьюсь

этой грустной барахолкой,

смесью блюза с баркаролой,

самоваров, люстр, свечей,

воет зоопарк вещей

по умчавшимся векам –

как слонихи по лесам!..

перстни, красные от ржави,

чьи вы перси отражали?

как скорлупка, сброшен панцирь.

чей картуш?

вещи – отпечатки пальцев,

вещи – отпечатки душ,

черепки лепных мустангов,

храм хламья, Марше О Пюс,

мусор, музыкою ставший!

моя лучшая из муз!

расшатавшийся диван,

куда девах своих девал?

почем века в часах песочных?

чья замша стерлась от пощечин?

почем любовь, почем поэзия,

утилитарно-бесполезная?

почем метания и робость?

к чему метафоры для роботов?

продай меня, Марше О Пюс,

архаичным становлюсь:

устарел, как Робот-6,

когда Робот-8 есть.

II

Печаль моя, Марше О Пюс,

как плющ,

вьется плесень по кирасам,

гвоздь сквозь плюш повылезал –

как в скульптурной у Пикассо –

железяк,

железяк!

помню, он в штанах расшитых

вещи связывал в века,

глаз вращался, как подшипник,

у виска,

у виска!

(он – испанец, весь как рана,

к нему раз пришли от Франко,

он сказал: «Портрет? Могу!

пусть пришлет свою башку!»)

я читал ему, подрагивая,

эхо ухает,

как хор,

персонажи из подрамников

вылазят в коридор,

век пещерный, век атомный,

душ разрезы анатомные,

вертикальны и косы,

как песочные часы,

снег заносит апельсины,

пляж, фигурки на горах,

мы – песчинки,

мы печальны, как песчинки,

в этих дьявольских часах,

не пищите?..

мы в истории

лишь на несколько минут,

мы – песчинки?

но которые

жерла пушечные

рвут!

III

Марше О Пюс, Марше О Пюс,

никого не дозовусь.

пустынны вещи и страшны,

как после атомной войны

я вещь твоя, XX век,

пусть скоро скажут мне: «Вы ветх»,

архангел

из болтов и гаек

мне нежно гаркнет: «Вы архаик»,

тогда, О Пюс, к себе пусти меня,

приткнусь немодным пиджачком...

Я архаичен,

как в пустыне

раскопанный ракетодром!

Старухи казино

Старухи,

старухи –

стоухи,

сторуки,

мудры

по-паучьи,

сосут авторучки,

старухи в сторонке,

как мухи,

стооки,

их щеки из теми

горящи и сухи,

колдуют в «системах»,

строчат закорюки,

волнуются бестии,

спрут электрический...

О оргии девственниц!

Секс платонический!

В них чувственность ноет,

как ноги в калеке...

Старухи

сверхзнойно

рубают в рулетку!

Их общий любовник

разлегся, разбойник.

Вокруг, как хоругви,

робеют старухи.

Ах, как беззаветно

в них светятся муки!..

Свои здесь

Джульетты,

мадонны и шлюхи,

как рыжая страстна!

А та – ледяная,

а в шляпке из страуса

крутит динаму,

трепещет вульгарно,

ревнует к подруге.

Потухли вулканы,

шуруйте, старухи!..

...А с краю, моргая,

сияет бабуся:

она промотала

невесткины

бусы.

Ирена

Ирена проводит меня за кулисы.

Ирена ноздрями дрожит закуривши.

В плечах отражаются лампы, как ложки.

Он потен, Ирена.

Он дышит, как лошадь.

Здесь кремы и пудры – как кнопки от пульта.

Звезда кабаре,

современная ультро,

упарится парень (жмет туфелька, стерва!),

а дело есть дело,

и тело есть тело!

Ирена мозоль деловито потискивает...

...Притих ресторан, как капелла Сикстинская.

Тревожно.

Лакеи разносят смиренно

меню как Евангелие от Ирены:

«Богиней помад, превращений, измены,

прекрасный Ирена,

на наглых ногах, усмехаясь презренно,

сбегает с арены!

Он – зеркало времени, лжив, как сирена,

любуйтесь Иреной!

Мужчины, вы – бабы, они ж – бизнесмены,

пугайтесь Ирены?

Финал мирозданья, не снившийся Брему,

вихляет коленями...

о две параллели, назло теореме

скрещенных в Ирене!

«Ирена, ку-ку!» Кидайте же тугрики

от Сены до Рейна

под бритые икры в серебряной туфельке!

Молитесь Ирене!»

Куря за кулисой, с цветными ресницами

глядел в меня парень пустыми глазницами.

И, как микеланджеловские скрижали,

на потных ногах полотенца лежали.

* * *

Шарф мой, Париж мой,

серебряный с вишней,

ну, натворивший!

Шарф мой – Сена волосяная,

как ворсисто огней сиянье,

шарф мой Булонский, туман мой мохнатый,

фары шоферов дуют в Монако!

Что ты пронзительно шепчешь, горячий,

шарф, как транзистор, шкалою горящий?

Шарф мой, Париж мой непоправимый,

с шалой кровинкой?

Та продавщица была сероглаза,

как примеряла она первоклассно,

лаковым пальчиком с отсветом улиц

нежно артерии сонной коснулась...

В электрическом шарфе хожу,

душный город на шее ношу.

Я к стене его прикноплю,

как окно в Лонжюмо и Сен-Клу.

р дом с ним загорятся мазки

талой Москвы,

милой Москвы...

Тишины!

Тишины хочу, тишины...

Нервы, что ли, обожжены?

Тишины...

чтобы тень от сосны,

щекоча нас, перемещалась,

холодящая словно шалость,

вдоль спины, до мизинца ступни,

тишины...

звуки будто отключены.

Чем назвать твои брови с отливом?

Понимание –

молчаливо.

Тишины.

Звук запаздывает за светом.

Слишком часто мы рты разеваем.

Настоящее – неназываемо.

Надо жить ощущением, цветом.

Кожа тоже ведь человек,

с впечатленьями, голосами.

Для нее музыкально касанье,

как для слуха – ноет соловей.

Как живется вам там, болтуны,

чай, опять кулуарный авралец?

горлопаны не наорались?

Тишины...

Мы в другое погружены.

В ход природ неисповедимый.

И по едкому запаху дыма

мы поймем, что идут чабаны.

Значит, вечер. Вскипает приварок.

Они курят, как тени тихи.

И из псов, как из зажигалок,

Светят тихие языки.

1964

Бьют женщину

Бьют женщину. Блестит белок.

В машине темень и жара.

И бьются ноги в потолок,

как белые прожектора!

Бьют женщину. Так бьют рабынь.

Она в заплаканной красе

срывает ручку как рубильник,

выбрасываясь

на шоссе!

И взвизгивали тормоза.

К ней подбегали тормоша.

И волочили и лупили

лицом по снегу и крапиве...

Подонок, как он бил подробно,

стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг!

Вонзался в дышащие ребра

ботинок узкий, как утюг.

О, упоенье оккупанта,

изыски деревенщины...

Сминая лунную купаву,

бьют женщину.

Бьют женщину. Веками бьют,

бьют юность, бьет торжественно

набата свадебного гуд,

бьют женщину.

А от жаровен на щеках

горящие затрещины?

Мещанство, быт – да еще как! –

бьют женщину.

Но чист ее высокий свет,

отважный и божественный.

Религий – нет,

знамений – нет.

Есть

Женщина!..

...Она как озеро лежала

стояли очи как вода

и не ему принадлежала

как просека или звезда

и звезды по небу стучали

как дождь о черное стекло

и скатываясь

остужали

ее горячее чело.

1960

Антимиры

Живет у нас сосед Букашкин,

В кальсонах цвета промокашки.

Но, как воздушные шары,

Над ним горят

Антимиры!

И в них магический, как демон,

Вселенной правит, возлежит

Антибукашкин, академик,

И щупает Лоллобриджид.

Но грезятся Антибукашкину

Виденья цвета промокашки.

Да здравствуют Антимиры!

Фантасты – посреди муры.

Без глупых не было бы умных,

Оазисов – без Каракумов.

Нет женщин –

есть антимужчнны.

В лесах ревут антимашины.

Есть соль земли. Есть сор земли.

Но сохнет сокол без змеи.

Люблю я критиков моих.

На шее одного из них,

Благоуханна и гола,

Сияет антиголова!..

...Я сплю с окошками открытыми,

А где-то свищет звездопад,

И небоскребы

сталактитами

На брюхе глобуса висят.

И подо мной

вниз головой,

Вонзившись вилкой в шар земной,

Беспечный милый мотылек,

Живешь ты,

мой антимирок!

Зачем среди ночной поры

Встречаются антимиры?

Зачем они вдвоем сидят

И в телевизоры глядят?

Им не понять и пары фраз.

Их первый раз – последний раз!

Сидят, забывши про бонтон,

Ведь будут мучиться потом!

И уши красные горят,

Как будто бабочки сидят...

...Знакомый лектор мне вчера

Сказал: «Антимиры? Мура!»

Я сплю, ворочаюсь спросонок:

Наверно, прав научный хмырь...

Мой кот, как радиоприемник,

Зеленым глазом ловит мяр.

1961

Ночной аэропорт в Нью-Йорке

Автопортрет мой, реторта неона, апостол

небесных ворот –

Аэропорт!

Брезжат дюралевые витражи,

Точно рентгеновский снимок души.

Как это страшно, когда в тебе небо стоит

В тлеющих трассах

Необыкновенных столиц,

Каждые сутки

тебя наполняют, как шлюз,

Звездные судьбы

Грузчиков, шлюх.

В баре, как ангелы, гаснут твои

алкоголики

Ты им глаголишь!

Ты их, прибитых,

возвышаешь!

Ты им «Прибытье»

возвещаешь!

* * *

Ждут кавалеров, судеб, чемоданов, чудес...

Пять «Каравелл»

ослепительно

сядут с небес!

Пять полуночниц шасси выпускают устало.

Где же шестая?

Видно, допрыгалась –

дрянь, аистенок, звезда!..

Электроплитками

пляшут под ней города.

Где она реет,

стонет, дурит?

И сигареткой

в тумане горит?

Она прогноз не понимает.

Ее земля не принимает.

* * *

Худы прогнозы. Ж ты в ожидании бури,

Как в партизаны, уходишь в свои вестибюли

Мощное око взирает в иные мира.

Мойщики окон

слезят тебя, как мошкара,

Звездный десантник, хрустальное чудище,

Сладко, досадно быть сыном будущего,

Где нет дураков

и вокзалов-тортов –

Одни поэты и аэропорты!

Стонет в аквариумном стекле

Небо,

приваренное к земле.

* * *

Аэропорт – озона и солнца

Аккредитованное посольство!

Сто поколений

не смели такого коснуться

Преодоленья

несущих конструкций.

Вместо каменных истуканов

Стынет стакан синевы –

без стакана.

Рядом с кассами-теремами

Он, точно газ,

антиматериален!

Бруклин – дурак, твердокаменный черт.

Памятник эры –

Аэропорт.

1961

Итальянский гараж

Б.Ахмадулиной

Пол – мозаика

как карась.

Спит в палаццо

ночной гараж.

Мотоциклы как сарацины

или спящие саранчихи.

Не Паоло и не Джульетты –

дышат потные «шевролеты».

Как механики, фрески Джотто

отражаются в их капотах.

Реют призраки войн и краж.

Что вам снится,

ночной гараж?

Алебарды?

или тираны?

или бабы

из ресторана?..

Лишь один мотоцикл притих –

самый алый из молодых.

Что он бодрствует? Завтра – святки,

Завтра он разобьется всмятку?

Апельсины, аплодисменты...

Расшибающиеся –

бессмертны!

Мы родились – не выживать,

а спидометры выжимать?..

Алый, конченый, жарь! Жарь!

Только гонщицу очень жаль...

Нью-йоркская птица

На окно ко мне садится

в лунных вензелях

алюминиевая птица –

вместо тела

фюзеляж

и над ее шеей гайковой

как пламени язык

над гигантской зажигалкой

полыхает

женский

лик!

(В простынь капиталистическую

Завернувшись, спит мой друг.)

кто ты? бред кибернетический?

полуробот? полудух?

помесь королевы блюза

и летающего блюдца?

может ты душа Америки

уставшей от забав?

кто ты юная химера

с сигареткою в зубах?

но взирают не мигая

не отерши крем ночной

очи как на Мичигане

у одной

у нее такие газовые

под глазами синячки

птица что предсказываешь?

птица не солги!

что ты знаешь сообщаешь?

что-то странное извне

как в сосуде сообщающемся

подымается во мне

век атомный стонет в спальне...

(Я ору. И, матерясь,

Мой напарник, как ошпаренный,

Садится на матрас.)

Стриптиз

В ревю

танцовщица раздевается, дуря...

Реву?..

Или режут мне глаза прожектора?

Шарф срывает, шаль срывает, мишуру.

Как сдирают с апельсина кожуру.

А в глазах тоска такая, как у птиц.

Этот танец называется «стриптиз».

Страшен танец. В баре лысины и свист,

Как пиявки

глазки пьяниц налились.

Этот рыжий, как обляпанный желтком,

Пневматическим исходит молотком!

Тот, как клоп, –

апоплексичен и страшон.

Апокалипсисом воет саксофон!

Проклинаю твой, Вселенная, масштаб,

Марсианское сиянье на мостах,

Проклинаю,

обожая и дивясь,

Проливная пляшет женщина под джаз!..

«Вы Америка?» – спрошу, как идиот.

Она сядет, папироску разомнет.

"Мальчик, – скажет, – ах, какой у вас акцент!

Закажите мне мартини и абсент".

Бьет женщина

В чьем ресторане, в чьей стране – не вспомнишь,

но в полночь

есть шесть мужчин, есть стол, есть Новый год,

и женщина разгневанная – бьет!

Быть может, ей не подошла компания,

где взгляды липнут, словно листья банные?

За что – неважно. Значит, им положено –

пошла по рожам, как белье полощут.

Бей, женщина! Бей, милая! Бей, мстящая!

Вмажь майонезом лысому в подтяжках.

Бей, женщина!

Массируй им мордасы!

За все твои грядущие матрасы,

за то, что ты во всем передовая,

что на земле давно матриархат –

отбить,

обуть,

быть умной,

хохотать –

такая мука – непередаваемо!

Влепи в него салат из солонины.

Мужчины, рыцари,

куда ж девались вы?!

Так хочется к кому-то прислониться –

увы...

Бей, реваншистка! Жизнь – как белый танец.

Не он, а ты его, отбивши, тянешь.

Пол-литра купишь.

Как он скучен, хрыч!

Намучишься, пока расшевелишь.

Ну можно ли в жилет пулять мороженым?!

А можно ли

в капронах

ждать в морозы?

Самой восьмого покупать мимозы –

можно?!

Виновные, валитесь на колени,

колонны,

люди,

лунные аллеи,

вы без нее давно бы околели!

Смотрите,

из-под грязного стола –

она, шатаясь, к зеркалу пошла.

«Ах, зеркало, прохладное стекло,

шепчу в тебя бессвязными словами,

сама к себе губами

прислоняюсь,

и по тебе

сползаю

тяжело,

и думаю: трусишки, нету сил –

меня бы кто хотя бы отлупил!..»

1964

* * *

Пел Твардовский в ночной Флоренции,

как поют за рекой в орешнике,

без искусственности малейшей

на Смоленщине,

и обычно надменно-белая

маска замкнутого лица

покатилась

над гобеленами,

просветленная, как слеза,

и портье внизу, удивляясь,

узнавали в напеве том

лебединого Модильяни

и рублевский изгиб мадонн,

не понять им, что страшным ликом,

в модернистских трюмо отсвечивая,

приземлилась меж нас

Великая

Отечественная,

она села тревожной птицей,

и, уставясь в ее глазницы,

понимает один из нас,

что поет он последний раз.

И примолкла вдруг переводчица,

как за Волгой ждут перевозчика,

и глаза у нее горят,

как пожары на Жигулях.

Ты о чем, Ирина-рябина,

поешь?

Россию твою любимую

терзает война, как нож,

ох, женские эти судьбы,

охваченные войной,