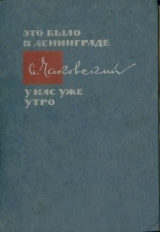

Текст книги "Лида"

Автор книги: Александр Чаковский

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)

– Нельзя без шинели, – наставительно сказал Василий Прохорович. – Солдат без шинели – никуда.

– Садись ближе, – предложил Шило.

И я придвинулась к нему, а он, распахнув шинель, накрыл меня полой. Мне стало тепло-тепло, глаза начали смыкаться. Сквозь тяжёлый сон я слышала чьи-то голоса, а потом, открыв глаза, увидела, что лежу на чём-то мягком и укрыта шинелью, и тогда совсем заснула…

Проснулась я от оглушительного взрыва. Трое моих новых знакомых лежали на дне траншеи, уткнув лица в сырую глину. В траншею летели куски глины и дерева. Я приподнялась и увидела, как весь вражеский горизонт, насколько охватывал глаз, будто вскипел, точно поднялся в воздух. А канонада всё возрастала.

– Ну, значит, сейчас наступать начнём, – сказал Василий Прохорович.

– Теперь слушай команду, – проговорил Шило.

И вдруг смолкла наша артиллерия, и тишина, наступившая внезапно, была страшнее, чем грохот. А потом откуда-то из-под земли раздался истошный, протяжный крик:

– А-а-а-а-а!

И из траншей и окопов стали выскакивать бойцы и бежать вперёд, стреляя на ходу. Вот пробежали трое моих бойцов, я даже не заметила, как они выпрыгнули из траншеи.

В этот момент немцы опять открыли ураганный огонь. И снова земля поднялась вверх, будто её выбросили огромным ковшом, запахло озоном. Снова раздался протяжный крик:

– А-а-а!

Но теперь никто не бежал вперёд. Люди лежали, придавленные к земле огнём.

И тогда совсем недалеко от меня появился человек, показавшийся мне знакомым. Он не бежал, а очень быстро шёл, стреляя из автомата. За ним, точно из-под земли, стали появляться люди.

И я тоже выпрыгнула из траншеи и побежала за бойцами, стараясь не потерять из виду того человека.

Но вдруг справа и слева от меня раздались разрывы, и стало темно от земляной стены, повисшей в воздухе. Я уткнулась лицом в землю, а когда поднялась, то увидела, что метрах в двадцати от меня лежит тот боец, что шёл впереди всех.

Земля вокруг всё ещё кипела, то здесь, то там взлетали в воздух маленькие земляные столбики, и этот проклятый звук «пиу-пиу-пиу» звенел в ушах.

Я подползла к раненому.

Он лежал лицом вниз. Трудно было определить, куда он ранен. Потормошила его за плечи, но он не поднял головы. Тогда я сама подняла его голову. Это был комбат Бардин.

– Вы… ранены, товарищ комбат? – спросила я.

Он молчал. На лице его не было крови, но оно было совсем чёрным, – очевидно, опалено порохом. Глаза закрыты, рот полуоткрыт. Я не знала, жив он или мёртв. Знала только, что и в том и в другом случае должна доставить комбата в тыл.

Я стала легонько переворачивать комбата на бок, чтобы подлезть под него, – за целый день я научилась кое-как перетаскивать раненых, – но когда я его приподняла, то увидела, что земля под ним почернела от крови.

«В живот!» – подумала я и перепугалась: раны в живот самые опасные.

Гимнастёрка и брюки комбата были в крови; я понимала, что рана продолжает кровоточить, потому что всё время появлялась свежая кровь. Стала ощупывать его тело, но в это время из его плеча кровь брызнула фонтаном: значит, повреждение артерии. Надо было наложить повязку немедленно. Лёжа плашмя и стараясь не поднимать головы, я вытащила из сумки жгут и бинт и стала перевязывать раненого. Каждый раз, когда мне надо было приподнимать комбата, чтобы подсунуть бинт, я боялась, что в него попадёт шальная пуля, и старалась держать свою руку так, чтобы защитить его. Я перевязывала, не зная точно, где рана, и перебинтовала ему всю грудь и живот.

Наконец с перевязкой было кончено, и я стала перетаскивать раненого Бардина к траншее. Повсюду валялись куски колючей проволоки, и ползти было очень трудно. Я изнемогала. Вдруг я услышала далёкий, похожий на «ура» крик и, обернувшись, увидела, что бойцы наши ведут бой уже далеко, метрах в двухстах от нас, а мы в поле совершенно одни.

Я стала кричать и звать кого-нибудь на помощь, но никто не ответил. Я заплакала от отчаяния. И вдруг почувствовала, что комбат пошевелил рукой. У меня сразу все слёзы пропали. «Значит, он жив!» – подумала я, и это прибавило мне силы. Я обхватила его и подтащила к краю траншеи, спрыгнула и осторожно спустила его вниз. Затем зачерпнула воды из лужицы и вытерла комбату лоб; на виске у него чуть заметно пульсировала крохотная жилка. В этот момент я увидела двух бойцов – подносчиков снарядов. Они бежали, согнувшись, по полю с пустыми ящиками в руках.

– Сюда, – закричала я сколько было силы. – Здесь комбат раненый!

Они увидели меня и прибежали на помощь.

…Комбат лежал на операционном столе, и Пухов суетливо мыл руки. Я поливала ему из кувшина.

Когда я доставила комбата в роту, то получила приказание немедленно сопровождать его на «санитарке» далее. За всё это время комбат только один раз и очень ненадолго пришёл в сознание. Он открыл глаза и закричал:

– В третью роту! В третью роту! Главный участок! Сам пойду! – и больше уже не произнёс ни слова.

Как только я доставила комбата на ППМ, пришёл командир полка. Он посмотрел на раненого Бардина, потом на Пухова и спросил:

– Ну, будет жить?

Лицо Пухова стало детским и смущённым. Он ответил:

– Постараемся.

– Смотри старайся, – бросил подполковник. – А где та девчонка, что его вынесла? Мне из роты звонили.

Я козырнула.

Подполковник посмотрел на меня:

– Ты? Молодец. Мой лучший комбат. Представлю.

Затем он повернулся и ушёл.

Когда я поливала Пухову на руки, он сказал:

– Поздравляю. Это он вас к ордену представит. А может быть, к медали. Нет, к ордену.

Мне казалось, что Пухов очень медленно моет руки. Все мои мысли занимал лежащий на столе человек. Будет он жить или не будет?

Пухов тщательно тёр руки. Мне показалось, что они у него дрожат.

«Плохо, – подумала я, – он волнуется».

Наконец Пухов вымыл руки и, держа их перед собой, направился к столу. Я пошла за ним.

У комбата было два ранения: пулевое – в плечо и осколочное – в брюшную полость. Из раны в плече всё ещё сочилась кровь. Маленькая черноватая ранка в правой части живота почти не кровоточила, но я знала, что именно от таких ран и умирают.

– Ранение в брюшную полость, – заключил Пухов.

Я молча подала ему шприц с наркозом.

Руки Пухова теперь не дрожали. Он быстро и ловко отыскал кровоточащие сосуды и захватил их зажимами. Кровотечение прекратилось.

– Перевязать, – бросил Пухов и отвернулся.

Я стала быстро бинтовать рану.

– Ну, – сказал Пухов, поворачиваясь ко мне, – теперь в санбат его. С этим, – он кивнул на чёрную ранку в правой части живота, – с этим мы здесь ничего сделать не можем. Вы отвезёте его в санбат – и немедленно!

«Санитарка» стояла у самой палатки. Я крикнула шофёру, чтобы он заводил мотор. Потом мы завернули комбата в одеяло, и Пухов с Михалёвым на носилках внесли его в «санитарку».

Я тоже хотела влезть. Но в эту минуту кто-то дотронулся до моего плеча. Передо мной стоял немолодой боец в порванной, запачканной в глине гимнастёрке.

– Я сержант Евстахиев, ординарец его, – торопливым шёпотом проговорил боец, – без меня горе случилось. Услал он меня в полк. А так разве я бы допустил… От бойцов-то я скрываю. Узнают – плакать будут. Это ведь такой человек!..

В морщинках его лица застыли грязь и копоть. Небольшие добрые глаза пристально смотрели на меня, и в них было что-то высоко человечное и очень детское…

– Выходим комбата, Евстахиев, обязательно выходим, – успокоила я его, влезая в машину.

Евстахиев не уходил.

– Обещаю! – крикнула я ему уже из кузова.

– Ну, поехали, – приказал Пухов, захлопывая дверь. – Поезжайте осторожно, медленно!

В «санитарке» было темно. Я даже не видела лица комбата. Я положила руку ему на лоб и нащупала ту пульсирующую на виске жилку, которая так обрадовала меня тогда, в поле. «Только бы доехать, только бы доехать!» – стучало в моём мозгу, в такт пульсирующей жилке. Машину сильно тряхнуло на ухабе. Комбат чуть слышно застонал.

Чтобы как-нибудь сократить этот тяжкий путь, я стала говорить:

– Теперь всё будет в порядке, товарищ капитан, кровотечение прекращено. Вот сейчас мы доедем до санбата, тогда всё будет совсем хорошо.

Я знала, что он мне не ответит, но всё же прислушалась. Он молчал.

– Вы понимаете, – говорила я, – в ППМ нельзя оперировать брюшную полость, там нет нужных условий. А в санбате всё это сделают в два счёта. И врачи там замечательные, опытные, хорошие врачи.

Мне хотелось плакать.

– А потом вы поправитесь, обязательно поправитесь. Вы даже не пишите своим, что ранены. И если кто-нибудь вам будет говорить, что ранения в живот самые опасные, вы не верьте…

Я сознавала, что говорю глупости, но не могла молчать.

– А наши пошли вперёд, – продолжала я. – Когда я вас подобрала, они уже ушли метров за двести…

Я сделала паузу и вдруг услышала шёпотом произнесённые слова:

– Наши… вперёд!

И тут я стала плакать и глотать слёзы и зажимать глаза руками, чтобы только прекратить этот глупый плач, и всё повторяла:

– Да, да, да, наши пошли вперёд…

Машина остановилась. Я раскрыла дверь. Мы были в лесу. Между деревьями виднелись санитарные палатки. Мы приехали.

Я выпрыгнула и огляделась, стараясь определить, где штабная палатка, но к машине уже шли люди.

– Комбат? – спросил меня на ходу врач в белом халате.

– Да, – ответила я.

Они прошли, не сказав больше ни слова, вытащили из машины носилки, и только, проходя мимо меня, врач спросил:

– Вы сопровождаете комбата?

– Да.

– Есть предписание оставить вас здесь, в санбате. Сейчас устраивайтесь на ночлег, утром получите точные указания от командира санбата.

Я молча козырнула. Носилки исчезли в одной из палаток. Я осталась одна. Был уже вечер. Тихо шумели деревья. В лесной чаще мелькали светляки. Пахло лесом и осенними раздавленными листьями. Было удивительно тихо, и от этой непривычной тишины кружилась голова…

…Оформившись, я пошла в палатку. Это была обычная палатка, такая же, как и все остальные. Огромный брезентовый шатёр поддерживали два врытых в землю столба. По обеим сторонам палатки стояли кровати, и на специальных брусьях лежали носилки, заменяющие койки, в дальнем конце стоял столик с медикаментами, у которого сидела сестра. На свободной койке у входа полулежал санитар.

И вдруг, едва сделав несколько шагов в глубь палаты, я остановилась, точно кто-то с силой схватил меня за плечи. На секунду всё поплыло перед моими глазами. Комбат и всё, что было связано с ним, исчезло из моего сознания. Мне показалось, что в нескольких шагах от меня на койке лежит Саша.

«Это мне кажется!» – подумала я, не двигаясь с места.

Я до боли широко открыла глаза, думая, что видение исчезнет. Но всё оставалось по-прежнему. Я видела, что на четвёртой койке, считая от той, у которой я стояла, лежал он. Его лицо, прикрытое до подбородка одеялом, было совершенно белым, глаза закрыты. Я ещё ничего не соображала, мне только сделалось страшно. Потом показалось, что кто-то рядом со мной совершенно чужим, незнакомым голосом крикнул: «Саша!» И я бросилась к нему.

Всё это было так. Саша находился здесь. Его привезли позавчера. Люди, которые сопровождали его, рассказали, что он находился в самолёте «У-2», подбитом рано утром над расположением нашей дивизии. Над землёй стоял низкий туман, и облачность была тоже низкая, и самолёт шёл на необычной для «уток» высоте. Его обстрелял «мессершмитт». С земли видели, что «У-2» после первой же очереди резко пошёл вниз. Когда подоспели к самолёту, то увидели, что лётчик перерезан пулемётной очередью, а пассажир жив, хотя потерял сознание и весь испачкан кровью.

Какое-то время я стояла на коленях перед его кроватью, не видя ничего, кроме его белого лица, закрытых глаз и спутанных волос. Всё происшедшее как-то не доходило до меня, я понимала только, что вижу его, что мы снова встретились, и мне было одновременно и страшно от этой встречи, и странно оттого, что я чувствую этот страх.

Я долго не могла сообразить, что с ним; первые минуты я даже никого не спрашивала об этом. Я сразу забыла, что я медик, сестра, мне было только страшно видеть его безмолвным, лежащим на госпитальной койке.

Потом я почувствовала, как кто-то подошёл ко мне. Это была сестра, маленькая толстая девушка.

– Кто он вам, муж, брат? – спрашивала она низким грубоватым голосом.

– Да, да, да… – повторяла я, боясь отвести от него взгляд. И снова я забыла обо всём, кроме него.

Потом я опять услышала голос:

– Вы встаньте, ну, встаньте, что же делать, сейчас ваша смена будет.

Эти слова вернули меня к действительности. Я всё вспомнила – и как попала сюда, и то, что остаюсь здесь на работе. Я вскочила.

– А меня зовут Нюра, – протянула мне сестра свою полную короткую руку.

Я крепко пожала её.

– Он сейчас спит, – сказала Нюра. – Врач его недавно смотрел, через час снова придёт.

Саша по-прежнему спал. Я не знала, что это было – сон или глубокое забытье, беспамятство, но он лежал неподвижно, точно неживой, я не слышала его дыхания, не видела, чтобы на его лице дрогнул хоть один мускул. Мне хотелось, чтобы кто-нибудь был сейчас рядом со мной, тогда бы не было так жутко.

Я стояла у его постели. Вдалеке монотонно стучал движок электростанции. Свет горел неровно – то вспыхивал ослепительно ярко, то почти затухал. Мне вдруг неудержимо захотелось схватить Сашу за плечи, чтобы он проснулся, встал, избавил меня от этого кошмара.

«Ведь бывают же такие страшные сны, – подумала я, – когда всё происходит будто наяву. Может быть, и это всё сон?»

– Ну, как он? – раздался за моей спиной чей-то голос.

Я обернулась. Передо мной стоял врач. Он был низкого роста, в меховом жилете, который был ему явно велик. Лицо врача напомнило мне Пухова; у него были такие же полные, быстро розовеющие на морозе щёки.

– Новенькая? – спросил врач. – Как капитан? – Он кивнул на Сашу.

– Спит, – тихо ответила я.

– Ну, – недовольно и резко ответил врач, – так он и вечным сном заснёт, а вы и не заметите.

Я почувствовала боль, точно от удара. А врач нагнулся над Сашей, пощупал у него пульс и, открыв веко, поводил перед глазом пальцем. Потом он выпрямился и, на ходу бросив: «Плохо», – подошёл к столику, на котором стояли медикаменты.

Я шла за ним, ничего не видя, ничего не соображая.

– Введите ему кофеин, – приказал врач. – Понятно?

Я ничего не ответила.

– Да что с вами? – раздражённо спросил врач. – Вы понимаете, что я говорю?

Я поспешно закивала головой и даже повторила назначение, чтобы врач не подумал, что я ничего не понимаю, и не сменил меня.

– Пойдёмте дальше. Как дела с комбатом? – на ходу спросил он.

Я быстро нашла его карточку в пачке, которую взяла со стола. Там было написано:

«Владимир Семёнович Бардин, капитан, 1900 года рождения, осколочное ранение. Повреждено две петли тонкой кишки и сосуды брыжейки. Резекция тонкой кишки».

Врач уже стоял у койки комбата и, откинув одеяло, осматривал бинты. Я тоже подошла.

Бардин лежал на спине, рука его была вытянута вдоль бедра, пальцы сжаты в кулак. Когда я подошла, он чуть скосил глаза в мою сторону, несколько секунд смотрел молча, потом повернул ко мне голову и проговорил, с трудом произнося слова:

– А я вас знаю. Из нашего полка… Где я вас видел?

Он чуть нахмурил лоб и потом улыбнулся.

– Вспомнил!.. Гимнастёрка с широким воротом? Так?..

– Да, – будто во сне ответила я, – только это было очень давно.

– Живот почему-то давит, – недоуменно прошептал комбат.

Мне показалось, что голос Бардина доносится ко мне откуда-то издалека. Я попыталась отсюда увидеть лицо Саши. Я встала на цыпочки, но его койка была далеко, и я ничего не увидела.

Врач уже перешёл к следующей койке. Так я переходила за ним от одного раненого к другому и всё делала точно во сне, еле передвигая ноги. Наконец врач пошёл к столу.

– Так вот, – сказал он вполголоса, оборачиваясь ко мне и зачем-то потирая толстым указательным пальцем свою пухлую щёку, – тот, корреспондент, вряд ли протянет до утра. С комбатом тоже неважно. Словом, делайте всё точно, как я сказал. Я скоро опять зайду. Да вы слушаете меня или нет?

На секунду мне показалось, что широкое, пухлое лицо врача перевернулось и стало расплываться. Я схватилась рукой за угол стола и ответила как можно твёрже:

– Я всё поняла.

Врач ушёл.

Я схватила ампулу с кофеином. Руки дрожали, и я никак не могла отбить запаянное горлышко. Наконец стекло отлетело с лёгким хлопушечным выстрелом. Я набрала шприц и побежала к Сашиной постели. Он по-прежнему лежал неподвижно. Дыхания не было слышно. Белое лицо походило на маску. Я откинула жёсткое, волосатое одеяло, схватила Сашу за руку и стала прощупывать пульс. Я никак не могла найти его. Вдруг я ощутила частые лихорадочные удары, но тут же поняла, что это мой собственный пульс. Тогда я впрыснула ему кофеин. Когда я вводила иглу ему под кожу, то почувствовала боль, точно это меня укололи иглой. Затем я стала вглядываться в его лицо. Ничего не изменилось. Всё оставалось по-прежнему.

И вдруг всё, что окружало меня, – брезентовые стены палатки, койки с людьми, – всё отдалилось куда-то и исчезло. Мне почудилось, что я сижу в тёмном и холодном номере «Астории», у стола, на котором чернильница с замёрзшими чернилами, – и больше ничего. Меня охватило то же состояние, что и тогда, перед его приходом, когда я ещё издалека почувствовала его шаги. Потом и это исчезло, и мне представилось, что я в своей комнате за Нарвской, очень холодно, в разбитое окно врываются ветер и снежная пыль…

И мне всё вокруг кажется чёрным, совсем ничего нет, одна чернота, я ничего не вижу, только чувствую, что держу его руку в руках и не могу разжать руки, потому что тогда уже будет совсем всё кончено, а так что-то есть; и кто-то стонет в темноте, стонет и стонет; я не могу понять, кто это стонет, – и снова появляются передо мною брезентовые стены палатки, белое лицо Саши, койки с людьми. Но стон продолжается. Я вижу: стонет комбат Бардин, и понимаю, что должна сейчас же подойти к нему. Бардин стонет всё громче, и я встаю и иду к нему.

Комбат лежит, скомкав угол простыни. На лбу его блестели капельки пота.

Я спросила:

– Что с вами? Болит?

– Д-да… – простонал он, – живот… живот давит.

– Это всегда бывает после операции, – успокоила я его и наклонилась, чтобы поправить подушку. – Через несколько дней это пройдёт. А сейчас я вам сделаю укол.

– Вы… чего плачете? – спросил Бардин.

Я испугалась его слов. Мне показалось, что я делаю что-то непростительное, подойдя к постели тяжело больного человека с заплаканным лицом. Я постаралась улыбнуться.

– Это я в печку дрова подкладывала, это от дыма.

Я пошла к столику, набрала в шприц пантопона и сделала Бардину укол. Через несколько минут он перестал стонать. Я пощупала у него пульс. Удары были очень слабые, но явно ощутимые. Я вернулась к Саше. Мне показалось, что теперь я различаю его дыхание. Я прижалась ухом к его груди и едва расслышала биение сердца. Оно было чуть заметным, прерывистым и неровным, точно язычок свечки на ветру. Глаза Саши были по-прежнему закрыты. Я была бы готова сейчас на всё, чтобы только спасти его, отдала бы руку, ногу, пошла бы в огонь, я готова была бы умереть, чтобы только он был жив.

– Ну, как он? – раздался голос.

Позади стоял врач. Я не слышала, как он снова вошёл. Я хотела ответить: «Плохо», – но не смогла выговорить это слово.

Врач, приложив стетоскоп к груди Саши, выслушивал сердце. Потом резким движением вытащил резинки из ушей и выпрямился.

– Камфару, – сказал он.

– Я уже дала ему кофеин, – ответила я.

– Введите камфару, – повторил врач, – впрочем… – Он махнул рукой и пошёл к койке Бардина.

Я стояла около Саши и не могла двинуться с места. Я видела, как врач нагнулся над комбатом, затем обернулся и бросил:

– Сестра, где вы там?

У столика с медикаментами он сказал мне:

– Смотрите за Бардиным в оба. Кое-какая надежда есть.

– А как с ним? – почти крикнула я.

– С корреспондентом? – Врач посопел и скривил губы. – Думаю, что ему уже не придётся писать. Вот. Остальное у вас в порядке, назначения прежние. – Он передёрнул плечами и пошёл к выходу.

Я стояла в оцепенении. Меня мучила мысль, что я не рассказала врачу всего, не сказала ему, кем был для меня Саша. Я должна была рассказать ему всё, всё: и о том, что было до войны, и о поисках в Ленинграде – словом, обо всём.

«Ну и что же? – ответил мне внутренний голос. – Что изменилось бы от этого? Разве Саша стал бы более дорогим для этого врача?»

И вдруг меня охватила злоба на этого пухлого молодого человека.

«Это плохой, плохой врач, – стучало у меня в голове, – он ещё очень молод, он не может, не умеет спасти Сашу. Боже мой, Саша погибнет, оттого что возле него нет настоящего, опытного специалиста!»

Я вспомнила, что врач велел впрыснуть Саше камфару. Я была во власти какого-то непонятного, противоречивого чувства: мне хотелось быть всё время с Сашей, не выпускать его руку из своих рук и одновременно хотелось быть в стороне, но знать, что рядом с ним стоит опытный, мудрый доктор, который спасёт его.

Я впрыснула ему камфару. Опять ни один мускул не дрогнул на его лице, когда я вводила иглу. Я не могла удержаться, наклонилась и прошептала над самым его ухом:

– Сашенька, Сашенька, это я. Ну, посмотри на меня, я здесь и никуда не уйду, открой же глаза, ведь это я, я!

Всё было по-прежнему, только сердце его стало биться чуть чаще. В этот момент в моих ушах прозвучали слова: «Смотрите за Бардиным в оба. Кое-какая надежда есть». Бардин спал, открыв рот и подложив ладонь под щёку. Он показался мне не взрослым, мужественным человеком, а ребёнком из моего детдома. Комбат дышал ровно.

«Он будет жить», – подумала я и вдруг вспомнила, как тогда, в детском доме, я боролась со смертью. «Главное, не допустить сюда смерть, – сказала я себе, плохо сознавая, что говорю. – Ни одной жертвы, ни одной жертвы, – повторяла я. – Если она возьмёт хоть одного – всё пропало». И я почувствовала, как исчезла моя слабость, перестали дрожать колени и пальцы сами сжались в кулаки. «И Саша будет жить, назло всем врачам, – решила я, – иначе где же справедливость?» Я твёрдыми шагами пошла к его койке, но едва увидела Сашино лицо, как вся моя решимость пропала, и я схватилась за койку, чтобы не упасть.

Я увидела, что за эти несколько минут лицо его посинело, на лбу выступил холодный пот. Я откинула одеяло и увидела, что тело его тоже синеет, и синева эта, проступая между белых бинтовых повязок, казалась особенно зловещей. Я схватила Сашу за руку. Пульса не было.

И страшное слово точно молоток ударило меня: «Шок!»

«Врача, врача! Это шок!» – застучало в моих висках, и я бросилась вон из палатки.

От свежего воздуха у меня закружилась голова. Недвижно стояли тёмные ели. Ещё существует какой-то другой мир, кроме палатки! Я побежала к блиндажу командира, потому что не знала, где сейчас врач. «Не успеешь, не успеешь, не успеешь», – шептал мне кто-то в ухо. Я добежала до командирского блиндажа и с разбегу толкнула дверь. Блиндаж был пуст.

«Наверно, он где-нибудь в палатках», – мелькнуло у меня в голове, а тот же проклятый голос шептал мне в ухо: «Там уже всё кончено, ведь это шок».

Я услышала шум автомобильного мотора. Прямо из леса, ломая придорожные сучья, выехала машина-«санитарка». Машина подъехала к блиндажу, дверцы кабины открылись, и оттуда вышел Андрей Фёдорович. И тогда меня разом оставили все силы, я, точно девчонка, разрыдалась, бросилась к Андрею Фёдоровичу и, схватив его за плечи, закричала:

– Скорее, ради бога скорее! Там Саша, Саша, он умирает!

…С тех пор прошло четыре часа. Ему два раза вводили физиологический раствор, глюкозу с инсулином, сделали переливание крови. Сейчас он лежит в шоковой палате, обложенный грелками. Андрей Фёдорович там. Моя смена кончилась, и Андрей Фёдорович запретил мне идти в шоковую палату. Сейчас жизнь Саши в его руках…

Я совершенно спокойна, хотя не уверена, будет ли он жить, ведь я знаю, сама медик. И всё-таки не могу больше плакать, не могу кричать.

Я могу только думать. Думать о том, что всего лишь день назад была счастлива. Я знала, что он жив-здоров и что оба мы делаем то, что должны делать для того, чтобы в конце концов встретиться. Как это жутко, что очарование счастья ощущается особенно сильно, когда это счастье разбито. «Если он умрёт, я буду совсем одна, – подумала я, и тут же пришла другая мысль: – Как это я могла подумать: «Если он умрёт!..»

И вот так я сидела и думала, как вдруг прибежал санитар и сказал, что меня срочно зовут в палату. Это был санитар не из шоковой палаты, а из той, где я работала. Я накинула шинель на плечи. Санитар торопил меня.

В палате меня встретила Нюра. Она проговорила шёпотом:

– Комбат всё время вас зовёт. Он то в сознании, то бредит. И всё время – вас. У него пневмония началась.

Я надела халат и подошла к Бардину. Его серые, глубоко сидящие глаза внимательно смотрели на меня. Когда я подошла к койке, он сказал:

– Ну, вот и вы… – Он говорил очень тихо, захлёбываясь в одышке, – вот и вы… знаю… Где были? Гимнастёрка…

Я не понимала, бредит он или говорит в сознании. Я села на край койки и положила руку ему на лоб. Лоб был горячий.

– Я не помню… – продолжал Бардин, – нет, не помню… ещё вас видел… ещё… не только тогда, с гимнастёркой. Может быть, во сне.

Подошла Нюра с порошком сульфидина в одной руке и кружкой в другой.

– Выпейте, – сказала она.

Я подняла Бардину голову, и Нюра всыпала ему в рот порошок, затем зачерпнула ложечкой воды из кружки и дала запить. Я понимала, что комбат бредит, в его разгорячённом сознании мелькают отрывки воспоминаний. Он не знал, не помнил, что это я вытащила его из боя, но что-то из этого эпизода, очевидно, удержалось в его памяти. Я почувствовала успокоение, держа свою руку на лбу Бардина. Это было не то оцепенение, не то страшное спокойствие, которое я испытывала, сидя одна. Нет, мне почему-то представилось, что Саша и этот лежащий передо мной человек связаны друг с другом, что жизни их переплетены и что, пока жив Бардин, не может умереть и Саша.

Я вытерла ему лоб полотенцем. Он закрыл глаза. Я наклонилась к самому его уху и проговорила:

– Это я, я… Всё будет хорошо… Всё будет хорошо. Вы поправитесь, врач говорит, что дело идёт уже на поправку… Я буду здесь, с вами, и никогда не уйду…

Несколько минут Бардин молчал, а затем пересохшие губы его раздвинулись, и он прошептал:

– Спасибо… хорошо.

Потом он заснул.

Я подошла к Нюре.

– Он заснул. Теперь я пойду. А его надо переворачивать с боку на бок, часто-часто, чтобы не было застоев.

– Знаю, – грубовато ответила Нюра.

Я вышла и увидела, что с противоположной стороны, оттуда, где помещается шоковая палата, идёт Андрей Фёдорович. На нём был белый халат, подпоясанный марлевой тесёмкой, и борода чёрным бесформенным пятном расплывалась на нём. Он подошёл к моей палатке и, откинув полог, вошёл.

Не выбирая дороги, я побежала к своей палатке. Добежав, остановилась. Я не могла войти и узнать… Но полог поднялся, – я увидела Андрея Фёдоровича.

– Вас нет, – сказал он, – я хотел уйти.

– Ну… как? – еле выговорила я, входя в палатку.

– Пока без перемен, – ответил Андрей Фёдорович. Он почти насильно усадил меня на койку.

Что-то подступило к горлу, у меня потекли слёзы.

– У него серьёзные ранения, два сквозных пулевых в плечо, – сказал Андрей Фёдорович негромко и неторопливо, – шок вызван ушибом при падении и большой потерей крови. Мы только что сделали ещё одно переливание…

– Зачем, зачем вы мне всё это говорите? – вырвалось у меня так громко, что я сама испугалась своего голоса. – Я спрашиваю: будет ли он жить?

Я посмотрела на Андрея Фёдоровича, но слёзы мешали мне разглядеть в этот момент его лицо. Он схватил меня за руку.

– Лида, Лидушка, – сказал он какой-то несвойственной ему скороговоркой. – Не надо так говорить! Он должен жить, конечно, должен. Я сделаю… мы сделаем всё, всё… Я сейчас опять иду туда.

И как только он сказал эти слова, я подумала: «Почему он здесь, почему он до сих пор здесь, когда должен быть там, около него?» Я вскочила и подтолкнула его к двери:

– Идите же, идите скорее!

Андрей Фёдорович ничего не сказал и вышел из палатки.

Его слова ещё звучали в моих ушах. Было необычно слышать от него так поспешно и неуверенно произнесённые слова. Я привыкла к его спокойной, слегка иронической манере говорить. Она хотя и раздражала меня иногда, но всегда вселяла уверенность. А это будто сказал не он, не Андрей Фёдорович, а какой-то другой человек, обычный, слабый, сомневающийся.

…Я не помню, сколько времени прошло с тех пор. Я сидела на койке, укрыв ноги одеялом, было очень холодно, печка не топилась. Внезапно зашуршал полог, и я увидела санитара. Я сразу почувствовала, что этот санитар «оттуда».

– Вас зовут, – угрюмо буркнул санитар, и я поняла, что всё кончено.

Я боялась расспрашивать его, где-то ещё теплилась надежда, но по тону его я поняла: это конец. Я встала и пошла к выходу.

– Куда ж в чулках, сапоги-то наденьте!

Я стала надевать сапоги, подумала: «Странно, почему я совсем не чувствую ног?»

Санитар довёл меня до входа в шоковую палату.

– Ну вот, – сказал он и ушёл.

Войдя в палату, я увидела несколько пустых коек. Только около одной стояли спиной к входу сестра и Андрей Фёдорович. Я поняла, что там лежит он. Я видела всё как бы в тумане, и мне всё время казалось, что у меня слипаются веки. Я протёрла глаза, но туман не исчезал. Я медленно подошла и стала за спиной Андрея Фёдоровича. Я не видела Сашу и боялась взглянуть на него. Вдруг я услышала, как сестра сказала:

– Просыпается!..

– Что? – вырвалось у меня.

Андрей Фёдорович резко обернулся.

– Тише! – прошептал он. – Смотрите.

Он подвёл меня к изголовью. Теперь я видела Сашино лицо. И мне показалось, что синева, заливавшая его лицо, исчезает. Я видела только постепенно бледнеющие синие пятна на лбу и на шее.

– Пятьдесят восемь! – сказала сестра. В её голосе прозвучало торжество. Я только сейчас заметила, что она держит Сашину руку, слушая пульс.

«Что же это такое? – подумала я. – Ведь он жив, жив, жив!» Мои глаза встретились с глазами Андрея Фёдоровича, и я увидела в них новое, никогда не виданное раньше выражение. Андрей Фёдорович высоко поднял голову, борода его стояла торчком, а глаза сияли, точно их зажгло изнутри. Весь вид Андрея Фёдоровича выражал огромную силу, гордость, радость. И где-то в глубине у меня мелькнула мысль, что я никогда ещё не видела его таким красивым.

Я снова стала смотреть на Сашу и увидела, что ресницы его дрогнули, глаза медленно открылись, потом снова закрылись, и снова медленно, точно преодолевая большую тяжесть, поднялись веки. И я увидела его взгляд, такой родной и знакомый, и услышала, как Саша тихо, одними губами, произнёс:

– Лида… Лидонька!..

…Через час мы с Андреем Фёдоровичем вышли из палаты. Саша заснул. Это было уже не забытье, не тяжёлое беспамятство, а настоящий сон.