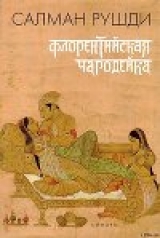

Текст книги "Флорентийская чародейка"

Автор книги: Ахмед Салман Рушди

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

5

Его сыновья, летающие как ветер на своих конях…

Его сыновья, летающие как ветер на своих конях и саблями подсекающие колышки палаток; его сыновья – и снова верхом – длинными палками с закругленными концами забивающие мячи в сетки во время игрищ под названием чауган; его сыновья, по ночам гоняющие светящиеся мячи; его сыновья на охоте, где лучший в своем деле посвящает их в секреты погони за леопардом; его сыновья, со страстью предающиеся «забаве влюбленных» – гонке почтовых голубей… Его сыновья… Как они красивы, как искусны в играх! Взять хотя бы старшего, его наследника Селима, который в свои четырнадцать стал настолько совершенен в стрельбе из лука, что ради него пришлось выработать новые, более жесткие, правила. А Мурад и Даниял – сидят на лошадях, как взрослые наездники! О, как он любил их, всех троих! И все трое ни на что не годны. Их глаза! Младшим – десять и одиннадцать, но и они уже зависимы от опиума, они пьяны, даже когда скачут верхом, обалдуи несчастные! Слугам были даны самые строгие указания на этот счет, но кто же посмеет отказать царским отпрыскам!

К каждому он приставил верных людей, так что знал о страсти Селима к опиуму и о его ночных, отнюдь не безобидных, любовных забавах. Возможно, склонность юнца к извращенным, изощренным способам полового удовлетворения вполне закономерна, однако вскоре придется-таки предупредить его, чтобы несколько умерил свой пыл: танцовщицы жаловались, что расцарапанные ягодицы и растерзанные «бутоны граната» мешают им выполнять свои прямые обязанности.

Испорченные дети – горе его, плоть от плоти его; дети, унаследовавшие все его недостатки и ни одного достоинства! Неизлечимую болезнь Мурада пока удается скрывать, но сколь долго это будет оставаться тайной? Даниял? Похоже, он совсем безвольный, в нем нет даже намека на характер, хотя он унаследовал свойственную всем потомкам Чагатая красоту. В этом не было ни малейшей личной его заслуги, но он тем не менее очень ею гордился. Может, десятилетнего ребенка не стоит судить так строго? Пожалуй, и не стоило бы, будь он обыкновенным мальчишкой. Только это ведь не просто дети. Это маленькие боги, будущие правители, – к несчастью, обреченные на власть. Он их любил. Они предадут его, это ясно. Свет его очей, они придут убивать его сонного, маленькие подонки. Он все время должен быть настороже.

Нынче, как и в любой другой день, он думал о том, что ему очень хотелось бы доверять им. Бирбалу и Джодхе, Абул-Фазлу и Тодару Малу он доверял как себе самому, но мальчиков своих держал под постоянным наблюдением. Ему страстно хотелось верить им, хотелось видеть в них опору старости. Он мечтал о счастье целиком положиться на три пары прекрасных зорких глаз, когда его собственные утратят остроту зрения; на шесть крепких рук, которые все разом станут служить ему, когда ослабеют его собственные. Со многими головами, многорукий, он тогда и вправду стал бы подлинным божеством. Он хотел доверять им, потому что верность почитал за великую добродетель, заслуживающую всяческого поощрения, но он слишком хорошо знал историю своего клана и помнил, что эта добродетель была не в чести у его сородичей. Его сыновья вырастут, станут превосходными воинами, отрастят пышные усы и примутся плести заговоры против родного отца – это уже и сейчас ясно видно по их глазам. В среде таких как они, в среде потомков Чагатая из Ферганы, дети всегда плели заговоры против своих царственных родителей, с тем чтобы заточить их в крепость, сослать на какой-нибудь остров или собственноручно отсечь голову.

Его драгоценный Селим, кровожадный ублюдок, уже сейчас придумывает разнообразные способы расправы с людьми: Если кто-либо предаст меня, отец, то я отсеку ему задницу, после велю зашить его в шкуру только что освежеванного зверя, прикажу посадить задом наперед на осла и возить по жаре, пока солнце не завершит то, что я задумал. Ну да, от зноя шкура начнет мало-помалу ссыхаться, и тогда враг медленно умирает в муках от удушения.

«Кто тебе внушил такую жестокую мысль, сынок?» – спросил император. «Это я сам придумал, – соврал Селим. – И не тебе упрекать меня в жестокости, отец. Ты у меня на глазах выхватил меч и отсек человеку ноги за кражу пары туфель». Сын был прав, и Акбар вынужден признать: все темное, что таится в душе принца, тот унаследовал от него самого.

Селим. Его первенец, его любимец и его наиболее вероятный палач. А когда его, Акбара, не станет, все трое сыновей будут яростно, словно дикие псы, грызться меж собой за кость Власти. Он прикрывал глаза и под перестук копыт скакунов, несущих на себе его сыновей, представлял, как задушит в корне мятеж жалкого мальчишки. «Конечно, мы простим его и сохраним ему жизнь, а как же иначе, – думал император. – Ведь он сын наш, он лихой наездник, он великолепен, даже смех у него поистине царский». Из груди императора исторгся горестный вздох: нет, не доверял он своим сыновьям!

Непостижимо, но все эти опасения никак не влияли на его отцовские чувства. Он любил своих мальчиков, и даже если ему суждено умереть от сыновней руки, он не перестанет любить эту руку, пусть и наносящую смертельный удар. Тем не менее это совсем не означало, что он готов дать соплякам убить себя, – пока жив, он будет бороться, скорее он увидит их в аду, чем допустит такое. Он, Акбар великий и могучий, унижать себя не позволит никому.

Он верил мистику Чишти, гробница которого находилась во дворе пятничной мечети, но святого человека больше нет рядом; он доверял собакам, музыке, стихам, своему острослову-цирюльнику и жене, которую сотворил из ничего. Он верил красоте, искусству живописцев и мудрости предков. Однако в последнее время относительно многого другого, например по поводу религии, его стали одолевать сомнения. Он знал, что жизни доверять не следует, что этот мир – ненадежная опора. На вратах своей усыпальницы он велел высечь слова, которые будто бы принадлежали Иисусу из Назарета: Этот мир – всего лишь мост. Переходи через него, но не возводи на нем дом свой. Даже этому принципу он не последовал: построил себе не дом, а целый город. Кто полагает, что в его распоряжении час, рассчитывает быть вечно. Этот мир – всего лишь час. Остальное нашему взору недоступно.

«Так оно и есть, – говорил себе Акбар. – Я хочу слишком многого. Думаю, что передо мною вечность. Одного часа мне мало, я мечтаю о том, что не дозволено смертному, – о славе вечной. („Приятно говорить о себе в единственном числе – тогда ты сам с собой более откровенен", – подумал император. Однако это „я" должно остаться его сугубо личным делом, вслух произносить его Акбар себе запретил.) Итак, я позволю себе надеяться на долгую жизнь, на мир души, на понимание и хорошую, обильную трапезу. Но больше всего я уповаю на то, что явится молодой и сильный, кому я смогу довериться. Пускай не родной сын, но я сделаю его больше чем сыном: он станет моим молотом и моей наковальней. Он станет символом моей веры в красоту и истину. На моей ладони он вырастет и дотянется до небес».

Вот о чем думал Акбар в тот самый день, когда к нему привели юношу в потешном плаще из цветных кожаных ромбов и с письмом королевы английской в руках.

***

Давным-давно утратившая способность спать потаскушка из «веселого дома», что у главных ворот, по имени Мохини, разбудила своего странного заморского клиента на рассвете. Он тут же вскинулся, грубо притянул ее к себе и приставил ей к горлу непонятно откуда взявшийся нож.

– Не валяй дурака, – проговорила она. – За ночь я сто раз успела бы убить тебя, покуда ты храпел так громко, что мог разбудить императора, и не льсти себя надеждой, что я не подумывала об этом.

Когда он заявился, она предложила ему две формы оплаты: за один раз и за всю ночь.

– А как выгоднее?

– Обычно платят за ночь, – серьезно сказала Мохини. – Хотя большинство моих клиентов либо слишком старые, либо пьяные, либо обкуренные, а то и вообще ничего не умеют, их и на один-то раз едва хватает. Можешь сэкономить и заплатить за раз.

– Я дам тебе вдвое больше, если останешься со мной на всю ночь, – ответил он. – Я давно не спал рядом с женщиной, а женское тело делает мои сны слаще.

– Хочешь сорить деньгами – пожалуйста, я не возражаю, – холодно сказала Мохини, – но сладости в моем теле давно не осталось.

Она была так худа, что товарки прозвали ее между собой Скелетиной. Клиенты побогаче обычно брали Мохини в паре с ее антиподом – невероятно толстой шлюхой по прозвищу Матраска, чтобы испытать удовольствие от женского тела в двух его максимально противоположных вариантах – самом костлявом и самом мягком. Скелетина поглощала пишу по-волчьи – много и быстро, но оставалась тощей, в то время как Матраска тучнела день ото дня. В «веселом доме» шептались, будто они заключили тайный договор с Сатаной и в аду Скелетина раздуется, а Матраска станет плоской как доска и будет греметь сосками, словно деревянными колышками. Мохини считалась доли-артхи. Это означало, что она, подобно верной жене, была обязана заниматься своим ремеслом до самой смерти, то бишь до того часа, когда ее тело возложат на погребальный костер – артхи. Ей даже устроили – на радость толпе – некую пародию на настоящую свадебную церемонию – посадили вместо доли – паланкина – на запряженную ослом тележку и повезли в «веселый дом». «Эй, чего не радуешься, сегодня у тебя свадьба, другой-то не будет!» – выкрикнул какой-то уличный бродяга, но шлюхи опрокинули ему на голову с балкона полный горшок еще теплой мочи, что заставило его умолкнуть надолго. Женихом в ее случае был «веселый дом», символической представительницей которого являлась его хозяйка Рангили-биби – старая, беззубая, сморщенная шлюха, настолько свирепая, что ее уважали и боялись все, даже стражи порядка. Вообще-то они должны были прикрыть ее заведение, но не решались из страха перед ее дурным глазом. Другое, более рациональное, объяснение беспрепятственного существования ее предприятия состояло в том, что, по слухам, настоящим собственником борделя был некий придворный или, как утверждали многие, священнослужитель, возможно даже один из мистиков, денно и нощно творивших молитвы у гробницы Чишти. Однако, как всем хорошо известно, придворные, да и священнослужители тоже, сегодня в милости, а завтра в опале, меж тем как сглаз действует безотказно, так что страх перед дурным глазом Рангили-биби имел даже больший эффект, чем слухи о некоем высоком покровителе.

Обида, которую Мохини затаила на жизнь, никак не была связана с ее ремеслом. Работа как работа, не хуже прочих; благодаря ей у Мохини был кров, пропитание и одежда; без этой работы ей осталось бы просто сдохнуть в канаве, как запаршивевшей собаке. Ее обида имела вполне определенный адрес и была связана с прежней хозяйкой, четырнадцатилетней княжной Ман-баи из Амбера, молоденькой распутницей, которая почти постоянно жила при дворе Акбара и завела тайные шашни со своим двоюродным братом, принцем Селимом. У Ман-баи была сотня рабынь, но Мохини-Скелетина была ее любимицей. Когда знойным днем Селим, весь в поту после тяжких охотничьих трудов, возвращался домой, именно на Мохини лежала почетная обязанность раздевать его и умащать золотистое тело принца освежающими ароматными маслами. Именно Мохини выбирала для него либо сандал, либо мускус, либо пачули или розу, именно Мохини выпала честь растирать член принца, готовя его к свиданию со своей госпожой. Другие рабыни в это время обмахивали Селима опахалами, массировали ему ноги, но прикасаться к царскому детородному органу дозволялось одной лишь Мохини, а всё потому, что она владела секретами смесей, способствующих повышению интенсивности соития и увеличению его продолжительности. Она составляла мази из тамаринда и корицы, из перца и имбиря, которые в соединении с медом большой черной пчелы позволяли мужчине, не прилагая особых усилий, доставлять женщине максимум удовольствия, при этом сам он испытывал приятнейшее ощущение тепла и пульсации. Иногда Мохини натирала этими мазями влагалище Ман-баи, иногда член Селима, а иногда проделывала это с обоими партнерами. Таким манером она сумела сделаться необходимой и Селиму, и своей госпоже.

Это ее мастерство, а именно владение секретом зелья, с помощью которого мужчина мог совокупляться с энергией и продолжительностью коня, в конце концов и погубило Мохини. Как-то раз она велела оскопить козла, отварила его яички в молоке, поперчила, посолила, прожарила в топленом масле, а затем приготовила нежнейшего вкуса паштет. Она поднесла его принцу на серебряной ложке, объяснив, что это лекарство позволит ему, не чувствуя утомления, совершить акт любви пять, десять, а то и двадцать раз кряду. «Вкус восхитительный!» – сказал принц и съел всё без остатка. На следующее утро он вышел от Ман-баи, чрезвычайно довольный собою, оставив ее полумертвом состоянии.

Долгие сорок семь дней (и ночей) сиятельная Ман-баи даже помыслить не могла о любовных играх, и все это время полный раскаяния в содеянном принц навещал ее. Он был заботлив, но несколько раздражен и вместо нее трахал ее рабынь, причем очень часто спрашивал именно ту, самую костлявую, которая подарила ему незабываемый сексуальный опыт. Ман-баи не возражала, но внутри у нее все кипело от ревности и злости. Знаменательная ночь с Мохини, когда Селим обнаружил, что выносливость Скелетины беспредельна и даже сто и одно совокупление, в отличие от ее госпожи, не нанесло ей, по всей видимости, существенного вреда, решило ее судьбу раз и навсегда. У сиятельной Ман-баи лопнуло терпение, и Мохини изгнали из дворца. Она лишилась всего, кроме своего умения составлять возбуждающие желание снадобья. Из дворца она угодила на самое дно, в бордель, но благодаря своему таланту сумела и здесь сделаться личностью весьма популярной.

Мохини мечтала об отмщении.

– Если когда-нибудь по воле судьбы она окажется в моей власти, – сказала Мохини своему необычному гостю, – то я натру ее таким зельем, что даже шакалы сбегутся, чтобы трахать ее, и не они одни: ею будут пользоваться вороны и змеи, прокаженные и буйволы – до тех пор, пока от нее не останется ничего, кроме нескольких слипшихся прядей волос. Я сожгу их – и делу конец. Правда, она собирается стать женой Селима, так что можешь забыть все, что я сейчас тебе наговорила. Для мне подобных вынашивать планы мести такая же непозволительная роскошь, как иметь ребенка.

По не вполне ясной для нее причине она рассказывала желтоволосому незнакомцу такие вещи, о которых не говорила никому. Возможно, тут сыграла роль его необычная внешность, странный цвет волос и непривычная опрятность.

– Не иначе как ты навел на меня какие-то чары, – с беспокойством сказала она. – Никогда прежде я ни одному из клиентов даже пялиться на себя при дневном свете не дозволяла, а тебе всю историю своей жизни выболтала.

Когда ей было одиннадцать, ее лишил девственности родной дядя. Она родила урода, и мать утопила ребенка, даже не показав ей, из опасения, что Мохини преисполнится ненависти к себе и своей будущей жизни.

– Зря она беспокоилась, – сказала Мохини, – потому что, как выяснилось, природа наделила меня такими качествами по этой части и столь неистребимым желанием заниматься этим делом, что насильник с его жалким приборчиком в моей судьбе ничего не изменил. Что правда, то правда – теплотой души я никогда не отличалась, а после черной несправедливости, сотворенной со мной Ман-баи, от меня так и веет холодом. В летнее время мужчинам это нравится, но зимой работы у меня немного.

– Подготовь меня, – попросил желтоволосый гость. – Сегодня мне предстоит посещение дворца, по делу чрезвычайной важности. Я должен предстать в наилучшем виде, или меня ожидает смерть.

– Если у тебя хватит на это денег, я готова и сделаю так, что ты станешь желанным для всех.

И она принялась трудиться над его телом, чтобы один лишь аромат его кружил людям голову. Мохини запросила за свою работу один мухур,[19]19

Мухур – золотая индийская монета (16 рупий).

[Закрыть] честно признавшись, что завышает цену, и онемела от изумления, когда меж его пальцев блеснуло целых три монеты.

– За три золотых, – сказала она, – я, если хочешь, сделаю так, что люди примут тебя за ангела, слетевшего с небес, а после того как ты справишься со своим важным делом, можешь целую неделю бесплатно удовлетворять свои самые немыслимые желания со мной и Матраской.

Она велела принести металлический чан и наполнила его холодной и горячей водой в соотношении один к трем, затем намылила своего гостя с головы до пят мылом из алоэ, сандала и камфоры – как она выразилась, «для того, чтобы, прежде чем я придам тебе царственный вид, твоя кожа очистилась и все поры раскрылись». После этого она достала из-под кровати свою волшебную шкатулку с благовониями, бережно обернутую тряпицей.

– Прежде чем тебя допустят до императора, тебе придется задабривать многих, – предупредила она. – Поэтому аромат для Его Величества я запрячу поглубже, под те запахи, которыми тебе придется охмурять стражу и прочих. В присутствии императора все они улетучатся, останется лишь самый главный.

Она принялась за работу. В ход пошли вытяжки из магнолии, лилии и календулы, а также из других, незнакомых ему, растений с волшебными свойствами, про которые он даже не рискнул ее расспросить. Большей частью это были соки деревьев из Турции, Китая и с Кипра, а еще экстракт китовых желез.

Когда она завершила свой труд, ему показалось, что от него несет низкопробным притоном, где он, собственно, и пребывал, и он пожалел, что воспользовался услугами Скелетины, хотя тактично не выказал недовольства. Из своей небольшой сумы он извлек одеяние столь роскошное, что Скелетина разинула рот от удивления.

– Ты что, убил кого-нибудь, чтобы завладеть всем этим, или сам не тот, кем кажешься? – спросила женщина.

Он не ответил ей: пышно разодеться, путешествуя в одиночку, значило привлечь к себе внимание грабителей, являться же ко двору в рубище – глупость иного рода, но она тоже могла стоить ему жизни.

– Мне пора, – произнес он.

– Возвращайся, – сказала Скелетина, – и не забывай о моем предложении.

Несмотря на гнетущую жару, он накинул все тот же пестрый плащ и двинулся ко дворцу. Притирания Скелетины чудесным образом делали свое дело: вместо того чтобы отправить его к дальним воротам, где обычно собиралась целая толпа желающих добиться аудиенции у государя, стражники повели себя с неожиданной сердечностью. Жадно втягивая ноздрями его запах, они расплывались в улыбках, словно им только что сообщили нечто чрезвычайно приятное. Начальник стражи тотчас же отправил гонца за государевым советником, тот прибыл разгневанный, что его осмелились побеспокоить. Он шагнул к гостю, и тут легкий ветерок донес до него тонкий аромат, неожиданно напомнивший о его первой возлюбленной. Он вызвался самолично пойти к Бирбалу, дабы всё устроить, и быстро нернулся с разрешением на высочайшую аудиенцию. Сопровождая чужеземца во внутренние покои, он, как положено, осведомился об имени гостя, и тот без колебаний ответил ему на безупречном фарси:

– Можете звать меня Могор. Перед вами Могор дель Аморе, флорентиец, в настоящий момент выполняющий важную миссию Ее Величества королевы Англии.

Исполненным изящества жестом он снял бархатную шляпу с белым пером, закрепленным пряжкой с неведомым драгоценным камнем желтого цвета, отвесил низкий поклон, и это убедило всех наблюдавших за ним (а его появление собрало изрядное число зрителей, восхищенно-мечтательные взгляды которых явились еще одним свидетельством волшебного дара Скелетины) в том, что перед ними настоящий придворный, искушенный в тонкостях дворцового этикета.

– Пожалуйте сюда, господин посол, – тоже кланяясь, проговорил советник.

Меж тем два предыдущих запаха улетучились и в воздухе возник третий, пробуждавший самые немыслимые фантазии.

Шагая по красным анфиладам дворца, человек, теперь носивший имя Могор дель Аморе, замечал за занавешенными резными окнами легкое движение. Ему казалось, что в сумраке затемненных комнат он различает блеск множества миндалевидных глаз. Один раз он увидел, как чья-то рука, вся в кольцах и браслетах, игриво машет ему, еловно приглашая зайти. Он явно недооценил способности Мохини. Несомненно, в своем деле она ничем не уступала по мастерству прочим знаменитостям, которыми славился этот город художников, поэтов и музыкантов.

«Поглядим, какой аромат она припасла для императора. Если он окажется таким же действенным, как предыдущие, то все у меня сложится как надо», – подумал он, крепче сжал свиток с печатью Тюдоров и широким, уверенным шагом двинулся дальше.

В самом центре огромного зала для аудиенций возвышалось дерево из красного камня, с которого свисало нечто, на взгляд чужестранца напоминавшее гигантскую гроздь бананов. Длинные ветви каменного древа тянулись от ствола к четырем углам тронного зала, и с каждой свешивались шелковые занавеси, расшитые серебряной и золотой нитью, а прямо по центру, спиною к древу, стоял самый страшный (за одним исключением) человек на свете; он был мал ростом, зато обладал величайшим в мире интеллектом. Император любил его, завистники люто ненавидели. Искуснейший льстец и переговорщик, он ежедневно съедал по двенадцать килограммов всякой снеди и мог заказать своим поварам приготовить только лишь для вечерней трапезы тысячу разных кушаний; человек, для которого всеобъемлющие знания являлись не мечтой, а насущной жизненной потребностью.

Именно таков был Абул-Фазл – человек, который знал всё, за исключением языков – как чужеземных, так и бесчисленных местных, – они ему не давались, так что в этом отношении он был белой вороной среди вавилонского многоязычия, господствовавшего при дворе Акбара. Историк и мастер плетения интриг, ярчайший из Созвездия Девяти и второе по важности доверенное лицо самого грозного (без какого бы то ни было исключения) человека на свете, Абул-Фазл знал подлинную историю сотворения мира, которую, по его словам, ему поведали ангелы небесные, но знал также и то, сколько полагалось на день корма для лошадей дворцовых конюшен и как следует готовить изысканное блюдо из риса – бирияни, а также почему рабов переименовали в учеников; ему было известно все об иудеях и о движении небесных светил, о семи смертных грехах, о девяти философских системах, о шестнадцати заповедях и восемнадцати ветвях знания, а также о сорока двух нечистых деяниях. Через сеть осведомителей он знал обо всем, что говорилось и замышлялось кем-либо в пределах Фатехпур-Сикри: обо всех заговорах, случаях проявления непочтительности, обо всех нарушениях морали, – и потому жизнь каждого в этом городе зависела от него, а также от того, что он напишет. (Не случайно владыка Бухары Абдулла сказал, что пера Абул-Фазла следует страшиться более, нежели его меча.) Его перо пощадило лишь одного человека, который и так ничего не боялся, – императора Акбара.

Могор дель Аморе видел Абул-Фазла лишь в профиль – тот не обернулся, когда гость вошел, и молчал так долго, что было очевидно: это делается с намерением оскорбить. «Посол Елизаветы Английской» понял, что его испытывают. Он тоже не спешил заговорить, и тяжелые, напряженные минуты глухого молчания позволили им лучше изучить друг друга.

«Напрасно ты полагаешь, что твое молчание ни о чем мне не говорит, – думал чужеземец. – Твой блестящий ум и нарочитая грубость, твоя тучность и строгий профиль свидетельствуют о том, что ты являешь собой определенный тип человека, в котором сочетаются любовь к удовольствиям и подозрительность, а склонность к насилию (потому что твое молчание – это тоже своего рода нападение) идет рука об руку с глубоким пониманием красоты; слабое же место подобной вселенной, находящейся во власти самомнения и злопамятности, – тщеславие. Именно тщеславие держит таких, как ты, у себя в плену. Сыграю на твоем тщеславии и добьюсь своей цели».

Самый грозный (за исключением одного) наконец прервал молчание и, как будто читая его мысли, насмешливо сказал:

– Как я понимаю, ваше превосходительство, вы надушились духами, специально предназначенными для того, чтобы обольщать царей, из чего заключаю, что вы кое-что о нас знаете, и скорее всего не кое-что, а довольно много. Я не почувствовал особого доверия к вашей персоне, когда мне о вас доложили, и теперь, когда я вас обоняю, доверяю вам и того менее.

Интуиция подсказала желтоволосому Могору дель Аморе, что именно Абул-Фазл является подлинным автором трактата о волшебных свойствах ароматов, которыми так искусно пользовалась Мохини, и потому на его обоняние они не оказывали воздействия, – более того, в его присутствии они перестали действовать и на других. Стражи у четырех входов в залу перестали блаженно улыбаться, девушки-рабыни, сгоравшие от желания познакомиться с иноземцем поближе, мгновенно утратили к нему всякий интерес. У гостя внезапно возникло чувство, что он стоит под пронзительным взглядом царского любимца совсем голым и только правда или нечто к ней очень близкое может спасти его.

– Когда к нам пожаловал посланец короля Испании Филиппа, – словно размышляя вслух, заговорил Абул-Фазл, – то он явился со свитой, со слонами, нагруженными подарками от Его Величества; он привез нам в дар более двадцати чистокровных арабских жеребцов и много драгоценностей. Он не явился к нам на воловьей повозке и не провел ночь в «веселом доме» с женщиной настолько тощей, что даже трудно вообразить, будто это женщина.

– Мой господин и покровитель лорд Хоуксбенк, глава одноименного клана, к несчастью, отошел к Господу нашему и ангелам Его как раз тогда, когда мы входили в порт Сурат, – заговорил Могор. – На смертном одре он взял с меня клятву, что я выполню поручение, возложенное на него Ее Величеством. Увы, команда состояла сплошь из жуликов и бандитов, и тело моего господина еще не успело остыть, а они уже стали обшаривать его каюту в поисках ценностей. Должен признаться, мне лишь чудом удалось выбраться оттуда живым и сохранить послание Ее Величества, потому что, зная, как я был предан своему хозяину они наверняка перерезали бы мне горло, посмей я защитить его имущество от разграбления. Боюсь, останки лорда Хоуксбенка не преданы земле согласно христианскому обычаю, однако я горжусь тем, что сумел добраться до вашего славного города, чтобы выполнить его миссию, которая теперь стала моей.

– Сдается мне, королева Английская не питает теплых чувств к нашему сиятельному другу, королю Испании, – раздумчиво произнес Абул-Фазл.

– Испания – грубый мужлан, – парировал Могор, – меж тем как Англия – родина изящных искусств, красоты и самой Глорианы. Не давайте себя одурачить наглыми утверждениями Филиппа. Все должно устремляться к подобному себе, и не кто иной, как Елизавета, славою и величием является в полной мере равной вашему императору.

В упоении от собственного красноречия Могор дель Аморе совсем разошелся. Из его слов следовало, что далекая рыжеволосая королева Запада – зеркальное отражение императора, а самого шахиншаха, царя царей, несмотря на пышные усы и прочие, явно мужские, достоинства, вполне можно считать Елизаветой Востока, ибо славою они равны.

Лицо Абул-Фазла закаменело.

– Как ты смеешь низводить моего господина до уровня женщины! – произнес он почти шепотом. – Считай, что тебе повезло: у тебя в руках свиток – я вижу, он действительно скреплен печатью королевского дома Англии, что гарантирует тебе, как послу, личную неприкосновенность. Если бы не это, будь уверен – твоя дерзость дорого бы тебе обошлась: я велел бы бросить тебя под ноги бешеному слону, который привязан здесь, неподалеку, специально для того, чтобы избавляться от таких наглых свиней, как ты.

– Ваш император известен во всем мире как несравненный ценитель женской красоты, – отозвался Могор дель Аморе. – Уверен, Его Величество Алмаз Востока нисколько не чувствовал бы себя оскорбленным сравнением с Ее Величеством – самой великолепной драгоценностью Запада, – невзирая на то, что она женщина.

– Мудрецы-назаретяне, присланные к нам португальцами из Гоа, невысокого мнения о самой великолепной драгоценности, – сказал всесильный министр, пожимая плечами. – Говорят, она богоотступница, слабый правитель и скоро ее свергнут. Говорят, ее соотечественники сплошь воры, а ты, вероятно, явился сюда шпионить.

– Португальцы и сами сплошь пираты да грабители, – упорствовал Могор. – Ни один разумный человек не должен верить их речам.

– Отец Аквавива принадлежит к общине Иисуса, он, как и ты, итальянец, а его соратник, отец Монсеррат, – из Испании.

– Они прибыли к вам на корабле под флагом мошенников-португальцев, а это означает, что они и сами дикие португальские псы.

Над их головами вдруг загремел хохот, как будто над ними потешались сами боги, и звучный, густой бас произнес:

– Пощади его, уважаемый мунши[20]20

Мунши – ученый человек, учитель (араб.).

[Закрыть] Сохрани ему жизнь хотя бы до того момента, пока мы не прочтем доставленное им послание.

Шитые серебром шелковые занавеси разошлись вплоть до стен, и на самой верхушке каменного древа все узрели раскинувшегося на атласных подушках и сотрясавшегося от приступов безудержного смеха Абул-Фатха Джелаль-ад-дина Мухаммада Акбара собственной персоной, в данный момент более всего похожего на гигантского пестрого попугая.

***

Он проснулся с чувством непонятной тревоги, и даже самые изощренные ласки возлюбленной не могли его успокоить. Посреди ночи его разбудило истошное карканье вороны, ненароком залетевшей в опочивальню к Джодхе. В то жуткое мгновение, когда черное крыло коснулось его щеки, императору со сна померещилось, что наступил конец света. Слуги прогнали птицу, но императора продолжало трясти. Вторую половину ночи его одолевали недобрые вещие сны. В какой-то момент ему привиделось, будто ворон – вестник конца света – вознамерился вырвать из его груди сердце и расклевать его, подобно тому как на поле брани в Ахаде поступил Хинд из Мекки с поверженным дядей Пророка Хамзой. Если жалкий трус смог уничтожить непобедимого, могучего Хамзу, то и его в любой момент может сразить бесшумно прилетевшая из темноты черная и безобразная, как ворона, злая стрела. Удалось же птице, несмотря на многочисленную стражу, проникнуть в его покои и коснуться крылом его лица, – значит, и убийца вполнe может подобраться к нему совсем близко.

Мучимый страхом смерти император оказался беззащитным перед внезапным чувством симпатии, напоминавшим первую любовь.

***

Прибытие мошенника, назвавшегося послом, вызвало у него любопытство, и после того как по его наущению Абул-Фазл вдоволь поиздевался над юным бродягой, настроение у императора стало значительно лучше. Абул-Фазл, который на самом деле был человеком весьма общительным и дружелюбным, умел, как никто другой в Сикри, притвориться свирепым, и Акбар, наблюдая поверх голов комедию допроса, почувствовал, как черные ночные тучи постепенно рассеиваются.