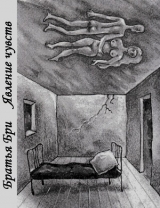

Текст книги "Явление чувств"

Автор книги: Бри Братья

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)

Сон ненадолго избавил Колю от жизни.

– Простите. Прощайте.

– Не забудь про бутерброды. (Глупо, но не о Лиде же говорить ему на дорогу.)

Дорога. Та самая, про которую слова Лиды. Слова, приговорившие его стать тенью Лиды.

Здесь она вышла из автобуса. Там – железнодорожный вокзал. Она шла по этому тротуару. Всего месяц назад. "И ещё это пекло". Тогда солнце грело сильнее. Зачем он стоит в билетную кассу? У него же есть обратный. На мгновение Коля победил Лидину тень в себе и вышел из очереди. Но она снова овладела им. Ноги, повинуясь гипнотическим строчкам, привели его в скверик. Он сел на скамейку. Ту самую, из письма. За месяц она поблёкла. Что за бутерброды приготовила Ира? "Купила нехитрую булочку на вокзале и пакетик молока. Съела всё с аппетитом". Ирочкины бутерброды полетели в урну. Повезло нищей старухе. (Не дай Бог, чтобы так повезло иному). Коля сорвался с места. На вокзал! Туда, где много людей. И много слов. Других слов.

– Лида! Лидочка!

Коля вздрогнул и замер. "Это меня?" Оглянулся. Это маленькую девочку позвала мама. Он смотрел на девочку. Её лицо улыбнулось ему. Лида. Лидочка.

Вагоны все похожи. И купе все похожи. Но в этом была тень Лиды. Она забилась в угол. И ждала... Леру...

– Граждане пассажиры, поезд отправляется. Просим провожающих покинуть вагоны.

Граждане пассажиры, человек сходит с ума. Просьба – не хлопать в ладоши.

Стрелка на часах отсчитывала секунды... Колёса поезда отмеряли пространство... Для чего придуманы тени людей? Чтобы вечно подсматривать и сходить с ума?

Невыносимость оставаться тенью вытолкнула Колю из купе. За окном всё бежало. Кроме ночного неба. Оно подчинялось другим законам. Оно спокойно созерцало и размышляло.

По коридору пронеслась прохлада. Что-то сбоку поманило его. Он повернулся: за стеклом в конце вагона ему сигналил руками знакомый бродяга. Коля не смог не пойти. Где он? Где? Почему дверь из тамбура наружу открыта? A! Он опять прячется в ночи.

"Ирочка, у меня не было такого с Колей! Понимаешь?"... "Но я люблю и Колю. Я так жалею его... Я так жалею его".

Не надо! Не надо жалости! Коля подошёл к краю. Остервенелый ветер стеганул его по лицу. Встречный! Встречный поезд. Ближе. Ближе. Коля ещё раз посмотрел вдаль. "Лида! Лидочка!" Откуда там это лицо? Зачем там эта девочка?

Тишину разорвал грохот встречного. И звериный рёв человека...

Тамбур летел в ночном небе. На полу, прислонившись к стене, сидел Коля. B его глазах отражались звёзды. И лицо девочки, по имени Лида... Завтра на перроне тётки будут продавать цветы. Летние, недорогие. И всегда дорогие...

История пятая

Лёгкий рассказ

Кап... кап... за окном... Никак... никак... за окном, если с улицы лицом – к лицу за стеклом... Кап... кап...никак... не правда – как-то не так...

Он подошёл к окну... Просто так... Просто весна... Просто как-то не так...

Господи, кто это?! Лариса Романовна?!

Всё мгновенно куда-то исчезло: и зыбкая забывчивость времени, и клок хрустально-слезливого пространства, и колкий каприз души. Остались только ниоткуда ворвавшееся клокотание сердца в его опустошённом сознании и Лариса Романовна (если это не сон) среди пустынной улицы.

Нет!.. нет!.. Это не сон! И надо что-то предпринять. Бежать за ней!.. Кричать!.. Остановить!.. Увидеть её лицо!.. Он примёрз к окну и онемел... Там, за окном, была Лариса Романовна. Мгновение... ещё мгновение... Она уйдёт!.. Что-то запредельное подняло его к форточке, заставило вырвать её из отупевшей глухонемой пустоты и выкрикнуть пронзительным криком: "Лариса Романовна!", потом спрятаться изумлённым дикарём за штору и следить.

От неожиданно разразившегося её именем воздуха Лариса Романовна вздрогнула. Остановилась и обернулась.

Она. Её лицо. Её не изменившееся за эти годы лицо. Желанное лицо его мучительных ночных грёз. Её глаза, вожделенные повелители и пожиратели его счастья и стыда. Удержать! Удержать это лицо, эти глаза. Ну постойте же! Не уходите! Хоть немного! Хоть ещё несколько секунд!

Лариса Романовна удивлённо улыбнулась голосу пустоты, вопросительно пожала плечами, как бы в ответ, улавливая каким-то чутьём, что пустота всё-таки одушевлена, помешкала и... ещё раз осмотрелась, ещё раз показала своё лицо ("спасибо вам!") и ушла.

Оцепеневшая штора вдруг шевельнулась, заёрзала и затрепетала, прикрывая собою плачущего человека.

Кап... кап... за окном... Как-то не так... за окном, если с улицы лицом – к лицу за стеклом...

* * *

Она вошла в класс. Энергично. На высоких каблуках. B сиреневом платье. C букетом красных роз и картаво журчащих немецких слов, наполнивших своим свежим ароматом привычную комнату. С красивой кривизной рта и кричащей краской губ, заставивших его губы невольно и как-то особо прильнуть друг к другу.

Розы... "Welche schöne Rosen!" Они легли под её словесный аккомпанемент и хруст слюдяной сорочки на гладкую поверхность стола, коснулись своими головками причудливых полированных отражений и замерли в удивлении... Платье... Это было не просто платье на педагоге женского пола. Это была мягкая, нежная сирень, оберегающая обворожительное естество женщины и подчёркивающая её не6езразличие к жизни... Туфельки. На каблучках... Они обнимали своими ремешками с пряжками предметы своего обожания, обтянутые эфемерным туманцем телесного капрона, добавлявшего капельку элегантности её упругим икрам.

Психологи утверждают, что знают, по какой траектории 6ежит взгляд созерцающего объект.

Рождённые очарозывать розы... нахальная линия голых губ... лиловый налёт (в виде платья), лелеющий плоть... лёгкий туман капрона, готовый однажды вовсе рассеяться... По их ли законам или вопреки им его восхищённый взгляд оценил эту женщину? Теперь, в эти мгновения, он знал точно, какие нравятся ему.

Туман капрона, выше... лиловый туман в его глазах, выше... в глазах отразился, застыл и больше уже никуда не хотел уходить полукруг сдержанного декольте, открывающего высокие, через край наполненные жизненными силами, ласкающие и возбуждающие друг друга груди.

Что-то неуловимое, но близкое, витающее в воздухе, коснулось его, словно уколов слабым электрическим импульсом, заставив ощутить какую-то неловкость, какую-то слабость и очнуться. Он перевёл взгляд и... конечно же, только что эти смотревшие на него ясные, с чуть азиатским раскосом, чайные глаза поймали в зеркальцах его глаз отражения подсмотренных женских прелестей. Он тупо уставился в стол: что ещё оставалось?

Она говорила по-немецки. A кто-то безжалостно колотил молотком по его вискам. Она переводила на русский. A кто-то дерзко поджигал кончики его ушей. Она говорила и говорила. A в это время кто-то садистски сдавливал ему глотку, не давая проглотить слюну.

– Ich heiße Лариса Романовна.

"Очень приятно, – зло подумал он. – И очень приятно звучит".

Лариса Романовна говорила то по-немецки, то по-русски, воспаряла в облака над Рейном, восхищалась Бетховеном и Гёте, декламировала, жестикулировала, краснела. A он не понимал ни по-немецки, ни по-русски. До него доходили лишь приглушённые фрагменты попурри из русских и немецких звуков и цокота её каблучков. И под это вдохновенное русско-немецко-цокающее попурри её груди вздымались и опускались, прижимались и обнимали друг друга, одна наплывала на другую, потом слабела, уступая активность подруге, потом они обе успокаивались, отдыхали, пока снова не придёт нетерпение. И снова, невзирая ни на кого, занимались сексом, прикрывшись лёгким сиреневым одеялом...

Но всему приходит конец.

И вот нежданный звонок прервал первый урок немецкого языка, преподанный Ларисой Романовной студенту-третьекурснику.

Да, когда-то он был третьекурсником. И как давно это было...

A потом была ночь. Счастливая, как и этот первый урок, как и этот день. Как и всё то время. Время грёз.

A что, собственно, произошло? Может быть, ничего? Просто сегодня к ним пришла не высокомерная немецкая классная дама с указкой в руках, а милая женщина с милыми цветами. C милым лицом. C милым голосом. C весёлыми, смеющимися глазами. C любовью к своему немецкому. И с весной в сердце.

A потом была ночь. Она без стука вошла в его спальню, опустилась над ним своей таинственной чернотой, распустила свои смоляные волосы и поцеловала его своим колдовским поцелуем.

И он снова очутился в институте, в той самой комнате, в которой уместилось сегодня так много немецких слов. Всё было тем же самым и в то же время другим. Всё и все занимали свои места: столы и стулья, студентки и студенты, Лариса Романовна и её красные розы. Но всё было каким-то светлым, ярким, наверно, солнца было чересчур. И все были какими-то отрешёнными. Они существовали как бы для себя и для солнца и не обращали внимания друг на друга. И все они были раздеты: кто-то сидел в пляжном купальнике, кто-то в кокетливой комбинации, кто-то набросил на себя нелепую накидку, прикрывавшую только плечи; одна пара, юноша и девушка, он узнал их, оба (странно!) прикрыли свою грудь затейливыми гипюровыми лифчиками и стянули бёдра причудливыми женскими поясами, державшими на резинках вычурные змеевидные чулки.

Он перевёл взгляд на себя: он почти ничем не отличался от других. Он был совсем нагой, только с часами на руке. Это должно было смутить его, но... напротив, все душевные и телесные комплексы улетучились сами собой. Он почувствовал необычайную свободу и прилив необузданности в желаниях тела. И этот зов подзуживал его: всё, чего хочется, можно. Он тут же вперил бесстыжий взгляд в Ларису Романовну. Она стояла в двух шагах от него и глядела теми же лукаво смеющимися глазами, как и тогда, когда уличила его в подсматривании. И на ней было то же сиреневое платье. Ему захотелось... он вспомнил, что это желание уже приходило к нему... ему захотелось увидеть её, всю её: её соски, её живот, её подмышки, увидеть... какое-то слово промелькнуло в его голове... вот оно – сумасшествие. Ему захотелось увидеть, услышать, потрогать её сумасшествие.

Он приблизился к ней... встал на колени... руками коснулся её ног... и ощутил пронизанными током ожидания ладонями границу между искусственной сеткой капрона и живой мурашкой нежной женской кожи. Ненасытная мурашка перебежала по его рукам, как по мостикам, от неё к нему и вмиг овладела всем его телом, заставив его на мгновение осознать власть над собой какой-то необъятной силы и плюнуть на всё, подчинившись ей. Его пальцы скользнули выше и... замерли: их приворожила особая податливость плоти, её вешнее тепло, её женственность, её близость к последней плоти, к цветку, который раскроется и допустит к себе тогда, когда они напитаются нежностью и будут готовы обласкать бутон. Он тронул бутон... и услышал первый судорожный вдох – предвестник... её сумасшествия...

O прекрасная колдунья ночь!..

Немецкий не пошёл, но это пустяки. Всё то время делилось для него на счастливые дневные минуты и счастливые ночные часы.

Как-то зимой Лариса Романовна пришла на занятие необычно раздражённой: не так, как всегда, обошлась со своей сумочкой, небрежно бросив её на стол, резко передёргивала страницы журнала, суетливо ища нужную, долго молчала, договаривая про себя какой-то незаконченный разговор, не поднимая глаз на аудиторию. И что-то ещё...

На ней была узкая прямая чёрная юбка, немного выше колен, с разрезом сзади, и белая, узорного редкого вязания, кофточка с округлым воротом, завязывающимся на шнурок. В этом наряде она пришла первый раз. Он любил её новые наряды и её в них, всегда чуточку другую.

Ему понравилась эта чёрная юбка. Ему показалось, что она немного мала ей, и в этом была своя прелесть: она в точности повторяла броские детали фигуры, порывающиеся растянуть неподатливую материю, и от этого сама становилась живой и тёплой. Разделённая интимной ложбинкой на две рельефные половины, она танцевала какой-то темпераментный, прыгающий африканский танец, ритм которому задавала Лариса Романовна, стоя спиной к классу и бойко барабаня кусочком мела по полотну доски. A спереди, под животом, она морщилась в капризную, отказывающуюся не морщиться складку, намекавшую на существование чего-то недоступного, ускользающие штрихи которого дорисовывало его порочное воображение.

Ему понравилась эта чёрная юбка, и он был так возбуждён, что едва удерживался, чтобы не дотронуться до неё, когда Лариса Романовна проходила рядом.

Ему было не до мыслей в эти коварные минуты. И всё же две откуда-то напросились. Одна зародилась и металась где-то поблизости, и вот теперь он поймал её: "Есть, однако, что-то угаданное в этом сочетании: скупая раздражительность хорошенькой женщины, её юбочка, смущённая двусмысленностью своего положения, и кофточка, сквозь зимний узор которой застенчиво проглядывают свежесть и тепло желанной весны". Вторая мысль, должно быть, прилетела из прошлого: "В свои студенческие годы Лариса Романовна, тогда, конечно же, просто Лариса, девушка премиленькая и шаловливая, могла выбирать и баловаться. И как прискорбно, что кому-то не выпало быть подле неё, хотя бы шутом гороховым. Но почему 6ы не быть сегодня? Пусть посредственным созерцателем. Пусть даже предметом этого скудного интерьера..."

Фантазии, фантазии! Как они опасны!

Неожиданно предмет интерьера очнулся, почувствовав на левой щеке чьё-то тёплое дыхание, а на плече полновесную мякоть женской груди. Лариса Романовна стояла подле, согнувшись над его тетрадью. Он замер и задержал дыхание. Она была так близко и так ощутима, как может быть только во сне. Её тело напирало на плечо, а он не мог ни обнять её, ни отстраниться. Мужское в нём взволновалось и вздыбилось, и он испугался, что не только он, но и она заметит заметное.

– Schmach und Schande! – ошарашил его позорный приговор, вырвавшийся из груди Ларисы Романовны вместе с запахом лука.

Она сказала ещё что-то, но он уже ничего не слышал.

"Schmach und Schande!" – шипело у него в голове. "Стыд и срам!" – ещё срабатывали какие-то извилины серого вещества. Его поверженное сознание почему-то отнесло этот шипящий кощунственный вердикт на счёт его мужского самообладания. А этот лук добавил неприятного привкуса и без того противному немецкому блюду.

Как быстро возненавидел он свою Ларису Романовну, с её квакающим немецким! И как презрел себя со своим слюнтяйским чувством!

Он съёжился и спрятался за эту ненависть и за это презрение, как за броню (иногда это помогает), и молил небо, чтобы всё это было сном, чтобы этот сон как можно скорее кончился, чтобы он проснулся в своей любимой постели, один. Один! Один! Безо всяких (нелюбимых!) Ларис Романовн!..

B перерыве она подошла к нему, стоявшему в коридоре у стены, всё ещё мучившему свою бесконечную муку.

– Ну что же вы обижаетесь? Кажется, я больше должна обижаться. Может быть, я чего-то не понимаю. Другие преподаватели хорошо о вас отзываются, а немецкий... то ли вы немецкий игнорируете, то ли меня.

Ему понравилось это последнее замечание и вообще, как она мягко говорит и как ясно и тепло смотрят её глаза. Привязчивый самогипноз освободил его из своего пленительного плена и улетучился, будто его и не было. Ему захотелось погладить её обворожительную каштановую голову и 6елокожую нежную шею и сказать что-то совсем-совсем доброе (независимо от запаха лука, который теперь он воспринимал как штрих какой-то интимности).

– Вы слушаете меня?

– Да, конечно, – тихо ответил он.

– Вообще-то я вас не критиковать собиралась. Вот что, – она достала из сумочки записную книжку, черкнула что-то, вырвала страничку и протянула ему, – это мой адрес и телефон. Приходите-ка вы ко мне и давайте попробуем вместе. После семи вечера, хорошо?

Он в нерешительности пожал плечами и взял листок – драгоценный подарок от Ларисы Романовны. Он почувствовал страшную неловкость и, чтобы поскорее отделаться от неё, сказал:

– Надо подумать.

– Nun gut. Auf Wiedersehen!

Её каблучки весело застучали по коридору.

До вечера он просидел у себя дома на диване, переминая её листочек в руках. А в семь пошёл по адресу, указанному в нём... A может быть, и не пошёл... Он и сам этого точно не знает.

Фантазии, фантазии! Как они приятны!

На следующий год у него была другая преподавательница немецкого. Увы, он не запомнил, в каком платье она вошла в класс, были ли у неё в руках цветы, он не запомнил даже её имени. Зато с языком у него тогда наладилось.

Милая Лариса Романовна... Это тоже его жизнь...

Кап... кап... никак... не правда – как-то не так...

История шестая

Кожа тронула кожу

Посвящается Билли Биббиту

– Кожа тронула кожу...

– Говорите!

– Тронули руки розовый клок кожи...

– Говорите! Прошу вас, говорите!

– Тронули руки розовый клок кожи – рой междометий высыпал розовой сыпью... и громкими дырками, бессмысленными дырками в пространстве.

– Это было вначале? Вначале?

– Черноту разорвало – и кожу ошпарило светом, и скрючились ветви, и рявкнули корни... от боли... от предчувствия бессилия кожи. Приняли руки розовый ком нервов – завязали пальцы узелки на память... на долгую память... на короткую память.

– Продолжайте! Не останавливайтесь!

– Тварь! Получай, тварь, узелки на память!

– Успокойтесь! Прошу вас, успокойтесь!

– Тварь! Тварь!

– Замолчите! И держите себя в руках!

– В руках... в руках... Кожа тронула кожу. Оставили руки рваные раны на памятке дня – отречения знаки на знаке течения времени. Одержимость, доведённая самоудовлетворением до оргазма, то есть до беспамятства, то есть до исступления, рождает отречение.

– Остановитесь!

– Отречения знаки...

– Постойте же!

– Отречения знаки... рукотворные отречения знаки на умотворном знаке течения времени... течения жизни во времени... умирания жизни во времени. Знаки отречения от жизни – на знаке умирания жизни.

– Постойте! Постойте же! Вы вконец запутали меня!

– Голая кожа тронула голую душу...

– Постойте! Вернёмся к знакам. Вы о крестах? Об этих крестах в календаре? Боже, их так много! Кресты, кресты...

– Кресты... кресты... узелки на память. Сломанные грифели, вдавливающие кресты в бумажную кожу дня... врезающие кресты в бумажную кожу дня. Рваные линии, начертанные крест-накрест. Рваные линии, перечёркивающие чувства... крест-накрест... крест-накрест...

– Почему кресты? Почему?

– Кресты... кресты... Могильные кресты, поднявшиеся над бренными останками – узелки на память... узелки на память о душе, воспаряющей в небо. Графитные кресты, врытые в бумажную землю – узелки на память о бездушии, вгрызающемся в живую кожу врывающего графитные кресты в бумажную землю.

– Это было вначале? Разве это было вначале?

– Голая кожа тронула голую душу... через выпуклые, точнее, выпученные линзы, затем через вогнутые зазеркалья напрямик в кровеносную систему души – замутить, заразить, извратить tabula raza. Голая кожа тронула чистый разум... чистый разум... чистый разум...

– Очнитесь! Вы... потеряли мысль? Вас что-то смущает?

– Не была... нет, не была развратницей... раздавательницей тела... направо... налево...

– Простите, я прерву вас. О ком вы? Вы... плачете? Что вы, что вы! Не волнуйтесь так. Успокойтесь. И, как сможете, продолжайте, пожалуйста.

– Голая кожа тронула голую душу. Правилами, изобретёнными особями Homo sapiens для особей Homo sapiens, не возбраняется – разумеется, на территории, помеченной самкой, или самцом, или обоими вместе, – не возбраняется тыкать задницей, голой задницей в голую задницу... при посредничестве зеркального полотна. При этом не notabeneется неприятие игнорирования аксиомы, гласящей (лучше бы голосящей!): розовый ком нервов, пребывающий на помеченной территории, не должен царапать воздух... цепенеть в страхе... съёживаться во тьме черепной коробки от ужасного лика, ожившего в зеркале.

– Лика?

– Отсутствие глаз не отрицает факта присутствия взора, не отпускающего... вселяющего... заставляющего... как и факта присутствия слов... не сказанных, однако же понятых.

Руки, снующие по огромным безглазым щекам... сейчас... сейчас... проковыряют дырки, из которых выкатятся материальные носители взора. Сейчас... сейчас... Страшно... страшно... Волосы вокруг немого рта... волосы, приводимые в движение колыханием толстых щёк... приводимые в движение переминанием, прижиманием, раскорячиванием толстых ляжек, растущих прямо из толстых щёк. Страшно... волосы оживают... оживут... сейчас... сейчас...

– Прекратите! Неправда! Неправда! Я не верю вам! Не смотрите на меня так! Я в самом деле думаю, что вы... вы преувеличиваете. Разве я не прав?

– При этом не notabeneется неприятие игнорирования аксиомы, гласящей (лучше бы голосящей!): в треугольнике – не одна, но три, в квадрате – не одна, но четыре, в круге – не одна, но множество... множество... множество задниц. При этом не notabeneется неприятие нацеливания стволов, именуемых – редко – recta, в точку, образованную пересечением биссектрис...

– Постойте!

– ...диагоналей...

– Прошу вас!

– ...диаметров...

– Остановитесь! Давайте немного помолчим. Прошу вас, глотните воды... Теперь, пожалуй, продолжим. Что было дальше?

– Кожа тронула кожу... тронули руки... тронули ноги... и закрутилось... и Земля закрутилась... и в воздухе закружились и закружили воздух висюльки радости, висюльки смеха, висюльки счастья. И застрекотало, спицы-фически застрекотало, и зашептало, зашуршало, шероховато зашуршало разинувшее рот пространство – глотай!.. глотай!.. потную пыль!... плотский пыл!.. душеплавильный пыл!.. глотай!.. глотай!.. проглоти! О, пространство!.. если бы ты могло!.. если бы ты только могло проглотить!.. расщепить!.. распылить!.. в виде отсветов радости, отсветов смеха, отсветов счастья этот маленький ком нервов!.. На краю пространства...

– Вы снова плачете.

– На краю пространства (может быть, где-то существует некое другое – бескрайнее – пространство, но ты можешь крутить педали лишь в своём, ограниченном краями двора)... на краю пространства – взгляд, в котором кожа тронула кожу, в котором предстательная железа подвергается насилию дворовой девки. А где же девка? А сиденье, ожившее благодаря изобретению колеса, а также неровностям подколёсья?! Под определённым углом зрения и под давлением чего-то более могущественного, чем угол зрения, к примеру, критической массы одержимости в глазах на краю пространства оно, то есть сиденье, то есть штуковина среднего рода преобразуется в подзаборную шлюху, то есть штуковину совершенно другого рода.

– Простите! Вы сами осознаёте то, что говорите?

– И тогда в глазах на краю пространства можно распознать зачатки новой формулы иссушения плоти во имя высокой – пусть и не ноты – цели. Тварь! Получай, тварь, узелки на память!

– Прекратите немедленно! Иначе я попрошу усмирить вас!

– Немедленно... немедленно... Немедленно вылезай из-под кровати! Или будет хуже! И в глазах на краю пространства (может быть, где-то существует некое другое – бескрайнее – пространство, но ты можешь дрожать всей кожей и тем, что она прикрывает, лишь в своём, ограниченном краями кровати)... и в глазах на краю пространства – непреклонность, приговаривающая (без права на апелляцию) к безысходности... и в пятипалых тисках на краю пространства... в ожидании кожи... инструмент, в быту обзываемый "тапка", весьма похожий (по вспомогательному назначению) на казарменный ремень, казарменный сапог, в общем, на изделия из заменителей кожи, падкие до кровонесущей кожи. При пересечении непреклонности одного и падкости до крови другого в некой блуждающей в пространстве и времени точке материализуется назначение – с пристрастием ложиться на спину... на то, что ниже спины... на то, что напротив того, что ниже спины (в случае поворота кожи на сто восемьдесят градусов)... на то, что защищает то, что напротив того, что ниже спины, то есть на пятипалый инструмент, инстинктивно прикрывающий другой, как говорят в народе, струмент... на всё, что подвернётся, что не увернётся, а если увернётся – вернётся.

– Неужели это правда?!

– Пустоту разорвало – и кожу ошпарила кожа, и скрючились ветви, и рявкнули корни... от боли... от предчувствия бессилия кожи. Тронула кожа розовый клок кожи – рой междометий высыпал розовой сыпью и громкими дырками, бессмысленными дырками в пространстве.

– Неужели это правда?!

– Кожа тронула кожу – и обрывками смысла наполнились дырки в пространстве: не!.. не!.. не!.. не надо!.. не надо!.. не на!.. нена!.. ненавижу!.. ненавижу, тварь!.. ненавижу!.. получай, тварь, узелки на память!.. на долгую память!.. на пожизненную память!

– Боже!.. Это правда... Это правда... Вот, возьмите платок – утритесь... Воды?.. Хотите отдохнуть?

– Между верёвкой справа и верёвкой слева маятник... в виде комочка спрятанных нервов... мается... мается... отмеряя какое-то своё время... мается... мается... Можно остановить маятник... то есть замереть... то есть стать картинкой или фоткой в неоднородной рамке... между землёй и небом... между обрубком ивы справа и липой слева... Можно ли... можно ли остановить время... то есть... ... суметь бы (не оробеть бы) слиться с верёвкой справа или верёвкой слева... совершив акт взаимопроникновения... только бы... только бы без трепета и без трения.

Темень качнулась тенью... Кто это?.. Кто это?.. Черноту разорвало – и кожу ошпарило словом... и скрючились ветви... и рявкнули корни... от боли... от предчувствия бессилия кожи. Никогда... никогда с таких слов не начинаются встречи. Никогда... никогда с таких слов не начинается новая жизнь. Никогда... никогда не начнётся новая жизнь... Черноту разорвало... не жди!.. не жди!.. или жди... то есть живи... живи с ненавистью... тоже форма любви к жизни, которой не жди... не жди...

Между верёвкой и верёвкой... между небом и небом... маятник мается... мается... отречения знаки... над знаком течения времени...

– Простите, а как же висюльки счастья?

– Черноту разорвало – и кожу ошпарила...

– Говорите!

– ...и кожу ошпарила...

– Говорите!

– Черноту разорвало – и кожу ошпарила нежность!

– Продолжайте! Не останавливайтесь!

– ...потому что таких не бывает! И скрючились ветви, и рявкнули корни... от счастья... от предчувствия бессилия кожи... потому что таких не бывает! Приняло сердце пламенный ток сердца... загорелся в сердце огонёк на память... на вечную память... потому что таких не бывает! Приняли руки... приняли губы... приняло тело... и виньетками радости, виньетками смеха, виньетками счастья запестрели незримые памятки дня... потому что таких не бывает!

– Что с вами? Вам... О, Боже! Плачьте, плачьте...

– ...и кожу ошпарили слёзы... и осыпались пеплом виньетки на памятке дня... и осыпалась нежность, что приняли руки, и губы, и тело... и осталась на коже... осталась на коже... лишь жалость... лишь жадная жалость одна... и сжалась... и сжалась... в ком жалкий.

– Но почему? Почему?

– Посмотрите на меня! Посмотрите! Загляните в мои глаза!.. Видите?.. Видите?.. Не могу!.. Не смотрите!.. Отстаньте от меня!.. Оставьте меня... на краю пространства... со взглядом на краю пространства... в котором формула испепеления пространства... и дайте прижаться к земному шару... который через мгновение... или через космическое мгновение – какая разница – превратится... в огненный шар...

История седьмая

Приглашаю тебя на...

О чём ты думаешь, когда падают листья?.. О чём ты думаешь, когда падают листья?..

Ошалевшая шелуха!.. как моя душа... потерявшая день. Потерявшийся день, превратившийся в вечность, в шёлковую окаменелость – плоти забытую тень.

Ошалевшая шелуха!.. как моя душа в потерявшийся день... вырванная из времени порывом памяти. Спятившая память, повернувшая время вспять. Память: сходить с ума... или падать...

Ошалевшая шелуха!.. как моя душа в потерявшийся день... жаждет падения... в никуда, в беспамятство, от порывов памяти, от беспамятства, в безветрие, в забытьё – забыть её. Жаждет падения... срывается – и падает... пугается до смерти – и падает... теряется до смерти, потеряв опору в виде тоски по смерти... шарахается... хватается (ухватиться не за что) за воздух – и падает, за дождинки – и падает, за шёпот, что падает вместе со мной, вместе с душой... О чём, о чём шепчет шёпот? О чём?.. Слышу: "Скажи... скажи". Что, что сказать?.. Успеть сказать... успеть... Слышу, слышу, это всегда во мне. "Скажи! Скажи!" Не могу!.. "Скажи!" Что ж, оживляю мертворождённые звуки: "Приглашаю тебя на..." Всё, не успел... не успел... Но ведь это лучше, чем если бы я укутал её в одеяло из вечно падающих лоскутов... ведь это лучше...

Прежде, когда ты ещё не погрузился в эту жизнь, ни плотью своей, ни переживаниями, она казалась тебе пространством, замершим во времени, красками на холсте, которые словно заболели безжизненностью и безжизненностью заразили картину, то ли пейзаж, то ли натюрморт, то ли вереницу портретов. И картина словно говорила: "Тебе не надо сюда. Это не твоё. Это далеко". И ты отводил глаза и отдалялся... и приближался, не ведая того... Теперь ты сам капля красок на этой картине, холодно взирающая с холста застывшая капля, перенесённая кистью Художника из мира игры и соития красок в мир остывания бликов... Лишь тоска по падающим листьям прокрадывается порой в этот мир...

Шум... нарастает. Шёпот... с одышкой... нагнетает. Это не шёпот – ветер, не одышка – порывы ветра. Ветер нахлынул... рвётся в картину... треск: рвёт засохшую плеву... хруст: отколупывает разноцветную скорлупу. Шум... нарастает. Шорох – шершавеет воздух – окружает: зашныряла по дорожкам, по междорожью разношёрстная шелуха. Ветер (воздух заходил ходуном-ходуном, подстрекаемый пришлым шалым) дубасит стволы – буйный... треплет ветви – дерзкий... терзает макушки, отрывая листья, ещё живые, с жилами, с кровью в жилах, – бездушный... вздымает головки, мёртвые головки мёртвых цветов, стращая смертных и стращая смерть, – глумливый шалый... Шум... нарастает. Шелест – тушуется воздух. Шквалистый шелест... волна за волной... сжимается воздух. Шрапнель! Тучи капель прозрачных с ветром в серые плети сплелись. Плети шрапнели стегают пространство, застят прозрачность. Шквалистый шелест – волна за волной – оглушает. Это не листья. Ошалевшие падают листья... шарахаются – и падают... цепляются (зацепиться не за что) за воздух, воздуха промокшего ошмётки, – и падают, за память – и в памяти парят, вечно парят и не падают – и падают, не замечая, что падают... и шмякаются в беспамятстве... и шмякаются на твоё лицо, расплющиваясь, размазывая сопли, кровь, память по щекам, по губам, по глазам...

Шум... отступил. Шелест... улёгся... вместе с мёртвой листвой. Шелест... шелеста в воздухе шлейф. Падают листья... Шорох... шороха эхо. Это не шорох – шёпот, не эхо – одышка, трепета знак. Падают листья... и шепчут... и шепчут: "Она идёт..." Шепчут, словно она на свидание с ними идёт...