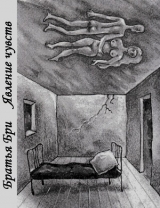

Текст книги "Явление чувств"

Автор книги: Бри Братья

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)

Annotation

"О чём ты думаешь, когда падают листья?..

Отчего... отчего так кружится голова? Я ещё мал, я ещё очень мал... отчего так кружится голова? Меня оплетают, оплетают цветастые ленты круговорота, и в его пространстве, в этом призрачном коконе, обнимающем чувства и плоть, прямо напротив меня, близко-близко... кажется, близко-близко её – но ведь я ещё очень мал – её разинутый рот. Он смеётся, и я словно наг перед этой разорванной смехом мякотью губ и словно льну, льну к этой раздвоенной мякоти губ. И в это наше пространство – моих глаз, её рта – обильно льётся лазурь... и обдаёт, обдаёт мою наготу нежностью и напитывает, напитывает нежностью нежность во мне, какую-то новую, непонятную нежность во мне...

– Юля! – голос Юлиной тёти нарушает кружение... обращает радужный призрак в смазанные витражи осени... разжимает Юлины пальцы и роняет нас потерявшихся (как осень – растерявшиеся листья) на остывшие листья, стеклянные листья.

– Юля!

Мы очнулись и поднимаемся на шатких ногах, и шарахаемся – случайно друг к другу – на шатких ногах. Что-то коснулось меня – но ведь я ещё очень мал – что-то неосязаемое, но волнующее плоть коснулось меня... Я знаю запах травы и пруда, и яблочный запах веранды, и жужжащий запах помойки в овраге. Они трогают нервы и отпускают, и забываются, чтобы однажды припомниться. Что-то коснулось меня и отозвалось во мне – но ведь я ещё очень мал – отозвалось во мне невыносимостью терпеть что-то в себе...

– Пока! – говорит она, смеётся она... и уходит. И уходит то, что коснулось меня. И во мне остаётся то, что коснулось меня. Это то – но ведь я ещё очень мал – это то, как она... как пахнет она... как пахнет она нагая..."

Братья Бри

Явление чувств

Содержание

История первая. Девушка за окном

История вторая. Тане

История третья. Женечка

История четвёртая. Другая

История пятая. Лёгкий рассказ

История шестая. Кожа тронула кожу

История седьмая. Приглашаю тебя на...

История первая

Девушка за окном

Он ждал... ждал... Последние месяцы он только ждал. Только ждал. И ничего больше. Гадалка сказала: жди. И он ждал. Беспробудно. Безнадёжно. Водка не спасала. Дурачила, но не спасала. Женщины... Они, как дождь – приходят, обращают тебя в себя... и уходят, оставляя тебя... оставляя тебя тоске. И водка, и тоска наутро требуют опохмелки. И он опохмелялся... и ждал...

Девушку за окном будто сгорбил, сломал и скорёжил однажды ветер, оставив ещё одну неправильную геометрическую фигуру. Фигуру, показывающую всем фигу... и плачущую от такого эгоцентризма. Девушке за окном будто глянула однажды в глаза ночь, одарив её, в насмешку ли, по слепоте ли (ведь уродство не должно заигрывать с надеждой), двумя агатовыми магнитиками. В девушке за окном будто зародилось однажды пламя, выдающее себя золотистыми языками-локонами, вольно танцующими на волнах ветра – как же им хочется вырваться из плена уродства! Уродство... Девушке за окном не говорят этого слова. У неё, как у всех, есть имя.

Друзья знали, что ему нужно. Как-то он сказал: "Дайте мне "живуху", и я оживу". Это был его стиль: жить оживая. В свои тридцать семь он мог допивать, не смакуя, мог доживать, не сожалея. Но он не мог дописывать. Он или не писал вовсе, или исписывался. Исписывался, исписывался, глотая оглушительными глотками "живуху". Исписывался, исписывался, пока продолжали гореть его раны, подожжённые острыми сколками жизни. Друзья тащили ему сколки жизни, подобранные там и тут. Тащили ему то, что они считали "живухой". А он – глупо обижаться на того, у кого собачий нюх – он нюхал воздух, только нюхал воздух и отворачивался, не пуская слюну и не притрагиваясь к бескровной плоти. И снова ждал... ждал...

Но на этот раз он ждал не "живуху", которая истощит его перо. Он ждал... живую, живую, только живую жену. Марину! Мариночку! Долгие месяцы. Бесконечные часы. Умирающие клетки... в клетке судьбы.

Девушка за окном в сопровождении таксы. Хорошо гулять с подружкой. Мимо проходят люди и смотрят на таксу. Хорошо иметь подружку, на которую смотрят люди. Девушка за окном и такса. Две странные подружки, гуляющие в пространстве. Пространство – это страна зеркал для странных людей. В пространстве можно увидеть много собственных отражений. И не надо страшиться кривых зеркал, в которых убранством служит уродство. Те зеркала обожают клетку. Клетку, в которой так мало пространства.

Телефонный звонок блякнул в его голове, как кнут пастуха. Его живот затрясся в нервном припадке, словно бубен шамана, повинующийся стихиям снежного Зазеркалья.

Кнут деревенского немого дурачка Кольки свирепо рявкнул в воздухе и отозвался бешеным укусом в животе Андрюши. Прежде чем убежать вслед за своим отбивающимся животом, он увидел в полутора метрах над землёй кабанью щетину лба и немой, немой, немой взор мычащего на невидимых коров пастуха.

Приехав в деревню за живым воздухом, за живым солнцем, за живым дождём, он увёз оттуда блядский живот, отдающийся всем стихиям.

Воздух, словно взбесившись, блеял и блеял, звонко и настырно – где-то рядом призрак немого дурачка. Он всегда является, чтобы оголить предчувствие. Андрей схватил телефон.

... Простите... Марина... скончалась...

Девушку за окном стёрло... вместе с подружкой... вместе с пространством... вместе с окном... Потому что помешательство одиноко. Потому что помешательство замкнуто. Потому что помешательство не терпит окон, через которые можно сбежать от помешательства. Зато помешательство без ума, как, впрочем, и ты, от "живухи". Окружи себя зеркалами – и в каждом ты найдёшь "живуху". Посмотри (посмотрись!) хотя бы в это, манящее тебя из черноты ночи. Ты увидишь в нём своё будущее. Смотри!

Неделю назад этого парня поимела жизнь! Смотри! Ты узнаёшь его?

С кровью выдавленный запорным ночным кошмаром Андрей стоял на дрожащих полуногах на своей постели, обливая съёжившуюся простыню бьющим через край детским ужасом. Он торчал, как убогий на паперти, опершись молящим взглядом на бумажную стену и прикрыв заносилованную помешательством душу накидкой из одеяла.

– Г-г-господи, н-не могу-у... н-не могу-у... бо-ольше... Г-госпо-о-дюшка, ми-и... Господюшка, миленький... Господюшка... только Ты... Ты сильный... Пожалуйста, миленький, верни мне, верни... верни... её... её... её...

Судорожно отделившись от своего рта, продолжавшего орать там, в другом измерении, он коверкал каждую мышцу лица, выворачивая его наизнанку и превращая в один голый, просящий пощады нерв. И этот единый, не виданный в природе нерв надувался до синюхи и испускал звуки, походившие на человеческие.

– Она... была. Она... снова приходила. Господи, не могу, не вынесу. Ты сильный, Господи. Ты сильнее... сильнее... сильнее с-смерти... Господюшка, я... прошу-у-у... я ... умоляю-у-у... верни мне... мою... Мариночку... Мариночку...

Теперь посмотри в то, справа от тебя. Жалкий лик вечной осени. Вам предстоит знакомство. Знаешь ли ты, что такое вечная осень?

Жухлые стены жёлтого дома... Вечная морось дежурного света... Белые тени, отмеряющие дозы смирения... Жёлтые пятна на бледных телах – побежали по жилам дозы смирения... Открытые рты, забывшие закрыться – поползли по кишкам дозы смирения... Инопланетяне, смирившиеся с инопланетностью... Качаются... качаются... Сидят – и качаются. Идут – и качаются. Испражняются – и качаются... и качаются... и качаются... И кто-то из них Андрей. И он, как маятник, забывший о времени, со взглядом, рассеянным холодной моросью казённого света, качается, качается...

Это ты. И это твоё будущее. И это. И это.

Андрей кружил и кружил по клетке, влекомый нитями, заплетаемыми помешательством в свои безумные кружева. Кружил и кружил, раздваиваясь, растраиваясь, расчетверяясь, распадаясь... натыкаясь на гримасы бестелесных марионеток Зазеркалья. Андреи кружили и кружили... Безумные клетки... в клетке судьбы.

...Кажется, минул год. Будущее превратилось в прошедшее и смешалось с прошлым.

Шиповник, жасмин и женщины плыли в разинутые форточки и в разинутые окна. Миллионы тёплых сосулек свисали с неба. Их можно увидеть, если зажмурить глаза и оставить щели. И долго смотреть, пока не почувствуешь, как они тают и скользят, сначала по векам, потом по щекам, потом по губам.

А если открыть, то увидишь девушку, с кривизной скелета, с таксой, отвлекающей избыток внимания, именуемый любопытством, с золотистыми локонами, которые ближе к кривизне ветра, чем к кривизне скелета, в платьице, взятом напрокат у лета, с оплатой последнему в виде регулярных свиданий.

Рама окна, как рама картины, с той лишь разницей, что картину можно только рассматривать, а в окно можно вылезти и превратиться из соглядатая в соучастника свидания.

Что-то поманило тебя в картину под названием "Девушка за окном". Игра солнца затенила смущение, которое всегда возникает, когда раздвигаешь рамки привычного. И плевать на кривизну, то есть на геометрию, то есть на мелочь, раздутую Евклидом и К. И плевать на немого дурака, который прячется в складках пространства.

Хорошо, что у девушки за окном есть подружка, которая не обидится, если станет поводом для знакомства. В первый день ты так и не воспользовался этим поводом.

Потом было много дней, когда вы гуляли вместе, боясь посмотреть в глаза друг другу. Пространство – уютное убежище для глаз, прячущихся от глаз.

Потом было много дней, когда вы гуляли вместе, заглядывая в зеркала в пространстве, которые подтверждали, что вы вместе.

Потом было много дней, когда вы смотрелись друг в друга. И, увеличивая пространство, расставание не делало вас дальше.

Потом вы шагнули в день, вы шагнули в час, в котором счастье не делится с пространством, в котором шёпот счастья оглушает, не имея возможности рассеяться и потеряться. Вы шагнули в день, вы шагнули в час, которого ты так боялся. Боялся, что кривизна покривит, поломает её счастье. А она не боялась, потому что была с тобой и со счастьем, а для кривизны не оставляла пространства.

Потом тебя били у двери в твою квартиру. Если бы в чужую, ещё понятно. Может быть, во всем виноват поворот ключа в замочной скважине. В голове затрещало, будто сработало зажигание, и машина насилия тронулась с места. Тебя били и наслаждались, хотя на лестничной площадке, предназначенной для будничного топтания, не было объекта для наслаждения. Тебя били из любви к процессу, то есть к битью. Так бьют только менты и подростки, потому что и те, и другие – сами себе закон. Перед тем, как забыть, ты успел вспомнить, что её отец – полицейский чин, и сделать вывод, что страдаешь из-за любви к детям. Дитя просто поделилось счастьем.

...Потом было много дней (было мало дней), когда вы гуляли вместе. Вам нечего было прощать друг другу. И нечего было терять друг без друга.

Потом вам орали: "Горько!" Тебе и твоей Марине...

Горько... Абзацы жизни, заполняющие клетки памяти... Горько... Клетки памяти... в клетке помешательства...

История вторая

Тане

Оно коснулось её сразу, в минуты их первого свидания. Оно овладело ею той же ночью, в бессонные часы сладкого смакования этих минут. Оно не отпускало её ни в пустом калейдоскопе яви, ни в путаном клубке бреда. Оно пленило её – тайное вожделение любовного соития с ним...

A через четырнадцать лет эта живая жажда, уже остывшая в ней, переселилась в утробу его снов.

Опал ажур, податливый баловень женской плоти, с её задыхающихся членов. Растаял стыд, услужливый паж женского сердца, от её жадного желания. Всё в ней обнажилось. И только кокетливый треугольник вуальки, сотканной из живых агатовых нитей, оставался нетронутым. И нужно было лишь прикоснуться к нему, приоткрыть его, чтобы услышать, что вслед за своим стыдом тает женщина, ароматное тепло которой так живо дурманит тебя.

– Таня?! Вы?!

(Конечно, "вы", а не "ты". "Вы " подёрнуто узором загадки, в "вы" таится продолжение. A "ты"... "ты" не нуждается в мечтах.)

– Таня?! Вы?!

– Саша, ты ждал меня?

Он вспомнил этот голос. Он ничего не сказал в ответ, потому что не мог сообразить, должен ли был ждать её.

– Саша, милый мой, что же ты ждёшь? Поцелуй меня.

"Я любуюсь... вашими еврейками. С них всё когда-то началось", – подумал он. Он любовался её грудями, зовущими его. Его взор не мог насытиться их прелестью и ласкал их нежные, нервические мордочки.

– Пусть твои губы ласкают их, – она словно поймала его мысль.

Саша приблизился к Тане и посмотрел в её глаза. Он вспомнил этот взгляд... за окнами очков. С него когда-то всё началось. Она сняла очки – стало ещё лучше. Он обнял Таню. И в это мгновение Сашу объяло давно оставившее его какое-то детски-чистое, родниковое, наполненное радужностью чувство влюблённости. И в это мгновение тело Саши облизал сладкий язык неги, заставляя его покориться себе. Мгновение, и... губы Саши и губы Тани нетерпеливо бросились играть в салочки. Его губам нравилось водить, преследовать, заставлять метаться. Её – дразнить, завлекать, поддаваться... Они ловили друг друга, обжигались, ускользали... Как нужны Саше и Тане эти безудержные поддавки! Чтобы обжечься ещё и ещё, опьянеть, закружиться и улететь... или провалиться куда-то.

Саша и Таня повалились куда-то.

– Танечка! Какая ты нежная! – первый раз он сказал ей "ты". Его пальцы коснулись вуальки и почувствовали, как то, что скрывалось за ней и изнывало от одиночества, судорожно подалось им навстречу, оставляя на них зазывную влагу, растаявшую частицу таявшей Танечки.

– Танечка! Какая ты чувственная!

Нежные нервические мордочки обнажили свой трепет: они, словно нанюхавшись луковой горечи, набухли, налились ядрёной краской и сладко прослезились. И, инстинктивно стремясь к гармонии, к разрешению, они тянулись к Сашиному телу, жадно тёрлись о него, ещё больше распаляясь и распаляя его.

– Танечка!

– Саша!

Они лелеяли друг друга упоёнными телами и короткими задыхающимися словами, которые говорили больше, чем сами эти слова.

– Танечка! Ты моё блаженство!

Танечкино пресыщение, восторженное, восклицательное, вылилось в Сашино блаженство, охватившее сначала ту часть его плоти, которая была в ней, и потом всё его тело, всё его существо. И тут Саша ощутил, как его Танечка превращается в одни сплошные губы, сильные и страстные, поглощавшие его волю, его собственную страсть. И вместе с этим он ужаснулся от дикой, обжигающей мысли: эти губы разлучат их! Он теряет Танечку! Он снова теряет её!

– Та-ня!

Иссиня-чёрный мрак слизывал черты жизни, которой он только что жил.

– Та-ня!

– НАША ТАНЯ ГРОМКО ПЛАЧЕТ: УРОНИЛА B РЕЧКУ МЯЧИК,– иссиня-чёрный мрак слушал только себя и заставлял слышать только себя...

Саша тяжело, тягуче выходил из слепого чрева сна, пленённый ревнивыми отравительницами-губами. Но наконец очнулся, закутанный в промокший, липкий кокон простыни. Он долго лежал, без мыслей и желаний, слепо смотря в белую бездну потолка. Потом, нечаянно поймав на себе отрыжку странного сна, стал одну за другой перлюстрирoвaть его феерические картинки: порхнувший ажур, пахну́вший de France... поблёкший макияж стыда, повеявший страстью... голые поддавки, вскружившие головы... фригидный блик очков, презревший любовное ложе... Сашина Танечка, простившая прошлое. "Танечка!"

Прежде Саша никогда не говорил ей "Танечка". Он никогда не говорил ей "ты". Он никогда не скажет ей "ты", никогда не назовет её Танечкой. Он ничтожество. Банальный пьяница. Больное ничто.

Саша стал вспоминать.

Насквозь промокший и озябший ноябрьский полумрак. Ссутулившаяся от повседневной серости душа. И небрежный выдох судьбы. Что ещё надо, чтобы, прячась от дождя, распахнуть двери какой-нибудь кочегарки, прокоптевшей и сгорбившейся? А там... Там, внутри – тепло щедрой топки и смеющихся глаз Серого, Сергея Гусева ("Серёга, можно Серый, только не птица, не петух – убью"), человека в затасканном свитере с засученными рукавами, в наколках на руках, с большой совковой лопатой, прокуренным голосом и плюющей на жизнь душой. Саша мог с ним говорить и любил его слушать. И не мог отказаться поднять с ним стакан за эту самую жизнь...

A ещё там часто появлялась Настя, маленькая фуксия, подарившая ему несколько чудных цветков любви, орошённых каплями прилипчивой мути.

A ещё он был женат. Её звали Оля. Прислонившись к новому теплу, с его искорками и копотью, и охладев к старому, Саша потерял Олю, не оставив ей ничего, кроме обглоданной души и короткой записки.

"Оля. Так хочется сказать (как много дней назад): милая Оля. И не могу. Почему-то не могу. Что-то не пускает. Как будто надо через что-то переступить. Как и надо переступить, когда хочется просто потрогать твои волосы. Как и надо переступить, когда хочется подойти вечером к твоей постели и смотреть на тебя, и, уходя, поцеловать тебя. Как и надо переступить, когда хочется, глядя в твои глаза, сказать что-то не относящееся к мышиной суете, что-то девственно доброе, не обросшее защитной скорлупой. Что-то не пускает. Уже давно не пускает. A может быть, я знаю и ты знаешь, что не пускает.

B голове и на душе сумбур и неуверенность. И тупая тяжесть. Прощу ли я себе? Только бы судьба не отыгралась на тебе и Машеньке. Но оставаться для меня было бы большей низостью. Эти последние годы – ведь это низость. Прощай.

Саша"

"Сны, воспоминания, в придачу с соплями, – шизофреническая труха, не более того. Сдобрить керосинчиком, ха-ха, усадить собственное "я" жопой в это собственное дерьмо, хе-хе, и чиркнуть спичкой. И что же мы имеем? B результате мы имеем выброс гигантского столба жёлчи в окружающую среду и ядовитые протесты "зелёных". Увольте, господа, перчатки не будет. Не лучше ли нам с вами откупорить бутылочку и употребить керосинчик во имя возвращения блудной души к бренным пенатам. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит... Теперь, господа, когда статус-кво восстановлен, тело и душа просят музыки лёгкого поведения. A что есть означенная музыка в житейско-философском аспекте? Она есть дама среднестатистического пошиба. Вечорку мне, вечорку!"

Пропустив через себя ещё стопочку, Саша раскрыл газету на нужной странице.

"46-летняя блондинка не теряет надежды встретить своё счастье... добрая, отзывчивая... согласна на переезд..."

– Извини, сестричка, но твои счастливые минуты остались в сиреневом прошлом, когда сельский парубок с вечно турнирным взглядом осыпал твои босые ноги кустами сирени, вырванными с корнями из палисадника при сельском храме культуры. Увы, подлец женился на другой: он тоже был согласен на переезд.

"...симпатичная, образование высшее, интересы разносторонние... воспитываю сына. Хотелось бы встретить умного, интересного человека, с высшим образованием, без вредных привычек, умеющего слушать и понимать".

– Вас, мадам, не так трудно расшифровать. На первое – психопатический метаморфоз домашнего очага в школьную учительскую с её разносторонней лабудой. На второе – сложноподчинённые отношения с придаточными цели. И на третье – вечная гамлетовская пытка: спать слитно – спать раздельно. Оставьте ваши долгонудные параграфы и длинные юбки ученикам. Молодые – авось переварят.

"Зеленоглазая шатенка, 25 лет, приятной полноты. Хочу дарить любовь и быть любимой. Медработник. Люблю путешествовать..."

– История путешествия прозрачного халатика по больничным палатам. В руке – шприц, в кармане – презерватив. Вот эта дасть так дасть. Поставим на учёт и поедем дальше...

Через минуту что-то заставило Сашу запнуться. Он медленно поднялся, медленно, как больной, доплёлся до стены, уткнулся в неё лбом и закрыл глаза. Он сжимал веки сильнее и сильнее, словно ему не хватало тьмы, словно ему не хватало отчуждения от проницательного света. Он сжимал и сжимал веки, чтобы спрятать в этом мраке, в этом призрачном убежище собственную душу... Долго стоял Саша вот так, прислонённым к стене брошенным, бездушным манекеном. Потом губы его зашевелились, робко шепча: "Таня... Таня... Таня... Таня, простите. Простите меня. Простите мне мой цинизм. Он не настоящий. Он пьяный..."

Саша подошёл к столу, склонился и перечитал то, что вынудило его сначала умереть, а потом вновь ожить.

"Таня, 37 лет, рост 168, материально обеспечена, работаю. Разведена, имею двух сыновей до 10 лет. Хочу встретить верного, заботливого человека".

Он перечитывал и перечитывал слова объявления, ни на секунду не сомневаясь, что это Таня из его прошлого. Он жадно впитывал эти крошечные символы её присутствия, смакуя мысль о том, что она где-то рядом, что она вернулась, что она, может быть, всего в нескольких минутах езды от него. Он щедро обволакивал эти примитивные сплющенные скелетики живой аурой, пытаясь соединить скупую печатную Таню с её ночным обнаженным воплощением, пытаясь услышать, почувствовать её. Он живо обыгрывал этот 6езадресный шаблон, брошенный в эфир, рисуя эфемерные сценки их будущей встречи, с которой начнётся его новая жизнь.

Легко, сам собой, как фaтa-моргана, возникал в его возбуждённом воображении невесомый, без всяких опор, мостик, соединявший два первых свидания, одно – четырнадцатилетней давности, почти реальное, другое... 3ы6кая конструкция внезапно таяла и испарялась...

Так и должно быть. И Саша не обижался. Потому что жизнь устроена не по законам невесомости. Потому что женщины, подобные Тане, скроены природой так, что вправе выбирать, а не подбирать. И Таня, несомненно, выберет одного из тех солидных дядей, которые держат жизнь на коротком поводке и не позволяют ей дурить. И эта дрессированная жизнь развернётся лицом к ней и покорно оближет её. Так и должно быть. И это логично, это правильно, что между ним и его Таней вырастет очередной претендент и громко заявит о своих правах. И Саша тут ни при чём. Саше, по случаю рассорившемуся с притворными правами и капризными обязанностями, остаётся лишь от души пожелать ей счастья и спрыснуть сделку. И залить! Захлестнуть! Затопить прыщавое желание вымарать только что поставленную подпись!

Но Саша не мог пить. Не мог принять никакого решения. Не мог существовать в эту минуту так же, как существовал до неё. У него не было сил сойти с места. Он упал на колени, съёжился, скрючился в жалкий вопросительный знак, выдавливающий свои безответные жалобные стоны: "Почему?.. почему?.. почему так плохо?"

"Плохо" навалилось на него грузной, грязной, вязкой мглой. Плохо – задыхался воздух, будто свежая могила натужно обнимала своего суженого. Плохо – забирал озноб, будто ненасытная трясина слюняво облизывала сладкую плоть. Плохо – сдавливало день, будто ревнивый мрак слепо уверовал, что не потеряется без своего вечного поводыря.

Плохо... Плохо, что Саша лёг спать, не убрав кубики. Мама сказала, чтобы перед сном он навёл порядок, а он забыл. Завтра мама будет сердиться. Лучше не полениться, встать и убрать кубики. Саша вылез из уютной постели, опустился на четвереньки и принялся за работу. Кубики были разбросаны по всей комнате. Их было ужасно много. Саша старался взять по нескольку враз, прижимая их друг к другу, и положить рядком в коробку. Непослушные кубики выпрыгивали из рук. Каждый упавший кубик рассыпался на несколько точно таких же, их становилось всё больше и больше, и они окружали Сашу со всех сторон... Саша утомился и в беспомощности посмотрел на дверь: кубики, будто живые, просачивались в щель между дверью и полом. "Мама!" – он поспешил опередить просачивающийся ужас.

Звуки отчаяния разбили толстые стены сна. Саша нашёл себя среди комнаты, наполненной мраком и ещё чем-то неуловимым, ускользающим, тем, что должно было остаться в убежище грёз и теперь заставляло его тревожиться. Он силился вспомнить что-то важное, цепляясь за блёклые намёки лукавого мрака. В ответ мрак напрягся всей своей непонятной наполненностью и выдавил из себя воздушный шарик, розовый, чрезмерно раздутый. Шарик был не сам по себе, его сдавливали чьи-то руки, испещрённые грядками грязно-жёлтых желвакастых жил. Они перебирали своими пальцами и вминали их в гладкую и упругую поверхность шарика, тщетно пытаясь уподобить её себе. Жуткое предчувствие охватило Сашу: "Сейчaс взорвётся! Шарик не выдержит и взорвётся! И воздух взорвётся! И барабанные перепонки!.." Он изо всех сил заткнул пальцами уши, смотря во все глаза на готовый взорваться шарик... Секунды глухого ожидания заставили его смутиться ещё больше. Он явственно увидел, что шарик не противится рукам невидимого массажиста, что он льнёт к ним, ласкается, радуется. Саша снова дал жизнь звуку – визг. Несдержанный визг удовольствия испускало выпяченное похотливое пузо, с нелепой ниткой вокруг неряшливого пупка, в ответ на каждое хитрое поглаживание и пощипывание его вспотевшей кожицы.

"Шлюха!" – пронеслось в его голове. Какая-то смутная догадка отстранила его от случайного подглядывания и подтолкнула к двери. Он осторожно, чтобы не напугать пойманной мысли, открыл её: так и есть – Таня.

На скамейке в конце вагона сидела Таня. "Она прячет глаза. Она могла подумать... Надо объясниться, надо сказать, что это грубое слово не имеет никакого отношения к ней, что виной всему этот массажист, которого он видел первый раз в жизни, и эта... но, может быть, эта женщина вовсе не шлюха, и вообще это не его дело, и он не берётся судить, и каждый живёт, как умеет, и это вырвалось у него случайно, возможно, нервы, болезнь. Надо ли говорить ей, что он болен, что он... выпивает? Какой смысл? Главное, что он встретил Таню, что они будут долго ехать в одном вагоне, вместе, что он точно знает, что ничем не обидит её".

Саша приблизился к ней и только теперь заметил, что напротив неё сидят два мальчика, два её сына. Ему показалось, что им холодно и они не совсем здоровы. На мгновение он почувствовал какую-то неловкость, но по Таниным глазам, грустным, но приветливым и ожившим, понял, что она рада ему.

– Таня, – он сказал, он выговорил, он так тепло выдохнул это слово, это имя, как будто оно само было живым, как будто его само можно было любить, обнимать, как будто его само он хотел согреть. И её взгляд словно заразился этим волнительным теплом. – Таня, хотите чаю? – он посмотрел на детей. Они повернули головы к маме. Её глаза улыбнулись. – Я принесу горячего чая. Только не уходите, дождитесь меня, – нелепо добавил он.

Сделав несколько шагов, Саша оглянулся. "Таня!" – рявкнула его взбесившаяся грудь, как будто он только что подавился этим словом. Хотел сожрать, проглотить и подавился этим сладким словом. И теперь оно выскочило из него и полетело туда, где только что была Таня. Была Таня. И теперь не было никакой Тани. Он сорвался с места и помчался вдогонку. За этим словом. За Таней. Он бежал по вагонам, рыская глазами, как брошенный пёс. Он бежал по вагонам, мечась из стороны в сторону, как бешеная тварь. Он бежал, бежал... Бежал в ночной тьме по едва различимой дороге за убегавшим ощущением счастья...

На бегу Саша очнулся ото сна. A сердце его продолжало свой сердечный бег...

"Таня. Я вижу сны. В этих снах Вы. Красивая. Нежная. Чувственная. Сны всегда трепетные и грустные. Грустные, потому что Вы всегда исчезаете.

Только не пугайтесь. Я не причиню Вам зла. Мне ничего не нужно. Я не в праве на что-то претендовать. По многим причинам. Не обижусь, даже если Вы не скажете: "Здравствуй, Саша".

Простите за прошлое. Простите за то, что побеспокоил Вас.

Саша"

Ему не нужны были эти слезливые свидетели слабости. Он прятался от их привязчивых голосов. Орал, чтобы оглохнуть. Немел, притворяясь глухим. А они повсюду преследовали его, настигали, продирались в мозги и изнутри нашёптывали свой упоительный приговор.

Ему противны были эти ликующие слуги несвободы. Он гнал их от себя. Кормил издёвками. А они подобострастно кружили подле него, цеплялись своими взглядами за его капроновую душу и надрывали её. И она поддалась.

И Саша поддался. И осторожно, чтобы не уронить, не потерять всего себя, прячась за девственную плеву намёка, высыпал на лист бумаги эти ненасытные чувства. И тщательно, чтобы навсегда расстаться с ними, чтобы не дать им вернуться и снова соблазнить его, замуровал их в конверте. И безоглядно, и безвозвратно, чтобы не позволить перехитрить его подвернувшемуся случаю, с глазами, как зеркальное отражение, похожими на его собственные, оторвал от себя и подбросил эти родные, эти дорогие ему чувства, этих истязателей его души, этих насильников бесстрастному уличному хранителю тайн.

И всё это время Саша повторял и повторял, как заклинание, оглушая себя слышным шёпотом сумасшедшего: "Больше ничего не надо. Больше ничего не будет. Больше ничего не может быть. Не может быть..."

И когда он сбросил с себя эту несносную ношу, время, застывшее в параличе и тупо взиравшее на него, колыхнулось и пошло.

Раз в месяц Таня звонила Саше. Раз в месяц она молчала. Для него?.. Для себя?.. Раз в месяц Саша слушал её молчание. Это было его молчание. Он забирал его целиком. Он вдыхал Танино молчание и не давал ничего взамен.

Это был год телефонного молчания...

Время от времени судьба вкладывала в уста Тани короткое слово "ты", которым она распоряжалась, как могла. Она то прятала "ты", стыдясь поторопить трепет, то роняла "ты", спотыкаясь о собственное нетерпение. Одно "ты", едва родившись, затухало, как ток чуть тронутой струны. "Ты", испугавшееся жизни. Другое "ты", насытившись глотком страсти, уносилось, как бесстыдный ветер, отхлеставший плоть, без оглядки и без "прости". "Ты", посмеявшееся над "ты". Третье "ты", тёплое, трогательное, казавшееся её единственным "ты". "Ты", примирившее прощание с прощением.

"Ты", "ты", "ты"... Таня устраивала свою жизнь. Таня искала такое каллиграфическое "ты"! A раз в месяц она звонила Саше. И молчала. Для него?.. Для себя?..

B Сашиной комнате поселилось молчание. Оно изменило его жизнь. Он не понимал ни этого молчания, ни этой новой жизни. Ему просто было хорошо в этом молчании. Он мог часами ходить по комнате и слушать... слушать Танино молчание...

A где-то на перекрёстках пространства и времени жили своей жизнью студент Саша и студентка Таня, юноша и девушка, обручённые прелюдией любви. Прелюдией несостоявшейся любви. Он и она, обречённые искать... друг друга?.. мелодию, утоляющую страсть?..

И Саша, слушая Танино молчание, улавливал, вспоминал и вновь проживал отрывки этой прелюдии...

Через минуту второй пьяненький грузовик, в сопровождении экзальтированного студенческого фольклора, вкатил в картофельное поле и, отрыгнув вонючий перегар, ткнулся неумытым послеобеденным рылом в потный испод знойного бабьего лета. Аккомпанемент рассыпался, превратившись в визгливый гвалт. Все стали спрыгивать, толстушки сползать, вёдра и виртуозы катапультироваться.

Среди всего этого Сашин взгляд поймал их: приготовившись соскочить с кузова, они наклонились и в шатком замешательстве прильнули друг к другу, потом оттолкнулись, подались вперёд и на мгновение зависли в свободном полёте, а приземлившись, задиристо, курносо вздыбились, ощутив собственную весомость. И воздух, приняв на себя эту нежную, вешнюю весомость, колыхнулся и лёгкой волной обдал Сашу. И он услышал то, что вдруг проснулось в этом воздухе, то, что несла эта воздушная волна: невидимые музыканты щедро и сладко разбрызгивали "Семь сорок". И казалось, что две миленькие еврейки, выхваченные из толпы Сашиным взглядом, то ли ревниво танцуют, то ли балагурят наперебой, то ли, куражась, ругаются друг с другом.