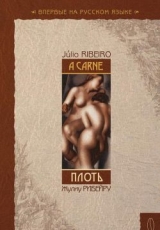

Текст книги "Плоть"

Автор книги: Жулиу Рибейру

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Глава IX

В Сантусе прогорел один крупный торговый дом. Полковник потерял на этом тысяч тридцать.

–?Это была сплошная обираловка,– сказал он, узнав новость.– С плантатора там последнюю рубаху готовы были содрать. Пришлешь, бывало, им хорошего, отборного кофе – а они его смешают черт знает с чем, а потом продают по дешевке. Мошенники, одно слово! И покупателей дурят, и поставщика морочат, фальшивые счета подсовывают – а ты знай стой да глазами хлопай, все равно ни черта не поймешь! И не только поставщика обманывали, а и посредника, и за перевоз по железной дороге недоплачивали, и правительству налоги тоже не целиком платили, и извозчиков надували, и маклеров, и комиссионеров, и экспортеров! Вот и доигрались – хотели себе навару, а сами прогорели, потому что нашлись честные люди, которые вывели их на чистую воду.

Решили, что на другой день Барбоза поедет в Сантус, дабы попытаться хоть что-нибудь спасти. После завтрака он долго беседовал с отцом, спорил, уточнял счета и условия переговоров, а потом сел на коня и отправился на фазенду к ближайшему соседу – майору Силве, с которым необходимо было договориться, поскольку и тот был заинтересован.

Попрощавшись с Барбозой, Ленита ощутила вокруг себя пустоту, хотя знала, что разлука продлится от силы до полудня. Ее терзала мысль о другой разлуке – когда он поедет в Сантус.

Чтобы разогнать тоску, она решила сама собрать чемодан Барбозе, под предлогом, что рабыня это сделает кое-как.

Вслед за негритянкой, нагруженной бельем, она впервые вошла в спальню к Барбозе.

В глубине стояла узкая холостяцкая кровать, застеленная белоснежными простынями. В изголовье были положены подушки в белоснежных наволочках. Рядом с кроватью – ночной столик с мраморной столешницей, а на нем – серебряный подсвечник с огарком стеариновой свечи, серебряная спичечница и номер газеты «Диариу Меркантил». Рукою можно было дотянуться до обитого зеленою тканью письменного стола, на котором лежало несколько книг, письменные принадлежности, два револьвера, японский кинжал и фотография Сары Бернар. В изножье кровати стояла вешалка для одежды. По стенам, между умывальником и огромным комодом, висели бутыли в ивовой оплетке, охотничьи ножи и разнокалиберные ружья, морские пейзажи работы Пипера, Габермана, Гринера и Фрювирта. Шкаф, кресло-качалка и несколько жестких стульев дополняли обстановку.

Войдя, Ленита ощутила необъяснимое замешательство. Ее обуревал стыд, ей казалось, что она вдыхает непристойность в этих мужских апартаментах.

Покраснев от смущения, запинающимся голосом спросила она негритянку, где белье Барбозы.

Негритянка открыла комод, достала и сложила на кровати белые глаженные рубашки, потом мягкие фланелевые ночные сорочки, белоснежные льняные кальсоны, полотенца, разноцветные шелковые платки, шотландские носки.

Ненадолго отлучившись, Ленита поставила возле кровати большой, пузатый английский чемодан, на черной коже которого красовалась бумажная наклейка с надписью «Tamar, cabin». Расстегнув ремешки, она открыла чемодан.

Проложив одно из отделений тончайшим хлопчатобумажным полотенцем с бахромой и тщательно, как это умеют лишь юные девушки, Ленита принялась укладывать вещь за вещью, опрыскивая каждую духами «Виктория».

Среди белизны белья резко выделялись кроваво-красные и небесно-голубые шелковые платки, золотистые, бутылочно-зеленые и черные носки.

Негритянка вышла в соседнюю комнату за кашемировым костюмом, как ей велел Барбоза.

Ленита осталась в одиночестве. Снимая последнюю рубашку с кровати, она заметила на аккуратно застеленной постели чуть заметное углубление, а на подушке – едва заметную вмятину. После того, как кровать была застлана, Барбоза явно отдыхал на ней.

Бессознательно, машинально Ленита порывисто положила руки на мягкую перину, наклонилась и приникла к ней головой.

От подушки, смешиваясь с легким ароматом одеколона, исходил приятный, чистый, животный запах человеческого тела.

Ленита, вдыхая это легкое испарение, ощутила нечто подобное удару электрическим током. Ее терзала смутная тоска и жажда острых ощущений. В полуобморочном состоянии она ничком бросилась на кровать, зарылась лицом в подушку, стала жадно и торопливо вдыхать мужской запах и тереться грудями о жесткий бумазейный тюфяк.

Она ощутила почти то же самое, что в воображаемых гладиаторских играх,– пронзительное, бредовое, жестокое наслаждение, пробуждавшее сладостные воспоминания. И все же чего-то ей не хватало.

Она впилась зубами в батистовую наволочку, застонала, завизжала и судорожно забилась.

–?Ох! – вскрикнула вошедшая негритянка.– У вас припадок, хозяюшка!

Бросив на стул принесенные вещи, она подбежала к Лените, заключила в объятья и сильно встряхнула.

Ленита тут же пришла в себя. Она побледнела, дрожа всем телом, глаза у нее блестели, изо рта текла слюна, говорила она с трудом.

–?Ничего страшного,– сказала она.– Просто голова закружилась. Уже прошло. Принеси стакан воды.

–?Хозяюшка,– откликнулась негритянка,– это, верно, от свежевыглаженного белья у вас голова закружилась. Бедняжечка! У меня тоже такое бывает.

С этими словами она вышла.

Когда к вечеру Барбоза вернулся с фазенды майора Силвы, он едва узнал Лениту. Она не искала его, не разговаривали с ним, односложно отвечала на его многочисленные и настойчивые вопросы.

Вопреки обыкновению, она пошла рано спать, не дождавшись ужина и сославшись на нездоровье.

Барбоза пожелал спокойной ночи отцу и матери. Уехать он рассчитывал на рассвете, и ему не хотелось лишний раз беспокоить родителей.

Он пошел к себе, но заснуть не мог. Намеченная поездка не давала ему покоя. Он не представлял, как перенесет разлуку с Ленитой. Несколько часов, проведенных на фазенде у майора Силвы, показались ему вечностью. Как он спешил домой! А тут девушка на него волком смотрит...

Он застегнул чемодан.

–?Да,– произнес он,– хорошо его собрала Марсиана. Замечательно – прямо-таки со вкусом. Но какого черта она все опрыскала духами? Мильрейсов пять она заслужила, не меньше.

Достав из шкафа бутылку коньяку, он выпил рюмку и закурил сигару.

Потом задумался.

«Что с Ленитой творится? Заболела, что ли? Скорее всего, менструация. Tota mulier in utero[8]8

Вся женщина – в матке (лат.)

[Закрыть] , как говаривал Ван Гельмонт. Но неужели я и впрямь влюбился в эту девчонку? Кто бы мог подумать!»

Он глубоко затянулся и вновь погрузился в думы.

Ведь он женатый человек, почти старик. Куда его все это заведет?.. Не так уж он был самодоволен, чтобы предположить, что девушка могла увлечься его солидной персоной... А впрочем, почему бы и нет? Многие старцы внушали страсть. И не такой уж он, Барбоза, старик – просто зрелый мужчина, только и всего. Но раз уж то, что происходит между ним и Ленитой,– это не просто товарищеские отношения, не обычное взаимоуважение, то что ему делать? Жениться на Лените ему нельзя – ведь он женат. Взять ее в любовницы? Ни в коем случае! У него-то предрассудков не было – брак он считал эгоистическим, лицемерным, глубоко безнравственным и в высшей степени глупым делом. Однако это старинное, тысячелетнее установление, и нет ничего опаснее, чем идти наперекор многовековым предрассудкам. Ясно, что они обречены на падение, но не сразу, не молниеносно, а так же постепенно, как складывались их отношения. Общество клеймит свободную любовь, не освященную браком, и нужна недюжинная сила, чтобы смириться с этим противоестественным общественным предписанием. Кроме того, его отцу Лопес Матозу был вместо сына, а Ленита – вместо внучки. Если выйдет скандал, то он глубоко ранит, а может быть, и убьет полковника.

Барбоза сел за стол, стряхнул в пепельницу пепел с сигары, уперся левым локтем в колено, обхватил голову рукой и углубился в размышления, делая затяжку за затяжкой.

Сидел он довольно долго. Потом поднялся, бросил окурок сигары и стал нервно расхаживать из стороны в сторону.

–?Нет! – вдруг воскликнул он.– С этим нужно кончать. И чем скорее, тем лучше.

Он лег, но заснуть ему не удалось.

В три часа ночи он встал, позвал грума, велел седлать лошадей, умылся, оделся, обул сапоги, натянул печатки, накинул плащ, выпил на скорую руку чашку кофе, которую принесла негритянка, забрался на коня и, в сопровождении слуги, отправился в путь.

Лените тоже не спалось.

Мужской запах, исходивший от подушки, на которой спал Барбоза, подействовал ей на нервы, словно яд. Она вновь почувствовала себя на грани истерического припадка. Снова она ощущала томление и желание, предмет которых был на сей раз ясным и определенным. Она вожделела Барбозу.

Перед ее глазами без конца представал Барбоза – ее воплощенный идеал. Его сильное тело, тонкая душа и незаурядный ум поработили Лениту.

Гордая, высокомерная, убежденная в собственном превосходстве самка нашла самца, достойного себя. Госпожа превратилась в рабыню.

Услыхав топот копыт, Ленита отворила ставни, подняла окно и проводила взглядом двух верховых, затерявшихся в предрассветном тумане.

Она заметила, что всадники неоднократно останавливались, и тот, что ехал впереди, несколько раз обернулся. Его яркий плащ резко выделялся на фоне утренней дымки.

Отчего же они останавливались? Быть может, Барбоза хотел напоследок посмотреть на дом, где оставалась Ленита? Ему, наверное, хотелось проститься?

Зная, что никто ее не видит, Ленита все же закрыла окно и, вся пылая, бросилась на кровать, точно безумная, и зашлась в судорожных рыданиях.

Взошло солнце, возвещая начало радостного, лучезарного дня.

Ленита встала, наспех оделась и вышла прогуляться в сад, оставив нетронутыми стакан молока и чашку кофе, которые принесла ей служанка.

Чистейший утренний воздух, насыщенный бальзамическими испарениями деревьев, вызвал у нее удушье. Ей казалось, что она вдыхает свинец.

Солнечный свет, золотивший мягкую зелень полей, резал ей глаза. И в растительности, и во всем остальном ей чудилось нечто враждебное.

Ей была ненавистна неподвижность близлежащих холмов и вырисовывавшихся вдали гор. Землетрясение, которые сравняло бы с землей горные цепи или обрушило бы их на равнины, запрудило бы реки и разрушило бы все, что поддается разрушению, больше соответствовало бы состоянию ее духа, чем спокойствие дикой, глупой природы.

Ей мерещилось, что ее окружает гладкая стальная стена, которая непрестанно сужается. Все говорило ей о Барбозе, все напоминало о нем.

Вот апельсиновое дерево, возле которого она встретила его – преобразившегося, улыбчивого, искреннего, общительного. В этот момент он сразу произвел на нее неизгладимое впечатление.

Вот стайка сливовых деревьев, послужившая темой лекции по садоводству. Он прекрасно все помнила: индийская слива и канадская слива суть неверные названия, ибо они никак не связаны с упомянутыми странами. Дерево родом из Китая и Японии, где встречается в дикорастущем состоянии, именуется эриоботрия японская. Ей уготована важная роль в будущем, когда эта страна станет индустриальной. Из его плодов можно варить желе, не имеющее себе равных, и гнать водку, которая затмит знаменитый киршвассер.

А вон высаженные в рядок ананасы, о которых Барбоза прочел ей блистательную, но понятную лекцию, рассеявшую многие ее сомнения. Она накрепко запомнила его объяснение, что ананас принадлежит к семейству бромелиевых; листья у него колючезубчатые, твердые, ломкие, мясистые, широколинейные; цветок красный или лиловый, возникающий из плотной чашечки кроваво-красного цвета; черенки листа длинные – от двадцати до тридцати сантиметров; соплодие очень приятное на вид, похоже на шишку, состоит из множества завязей, сросшихся с прицветниками и осью соцветия, обычно золотисто-желтого, а иногда зеленого, красного или белесоватого цвета, увенчано зеленой короной из листьев. Этот великолепный плод, который испанский король Фердинанд Католик объявил в 1514 году первейшим фруктом в мире, на южноамериканском континенте приобрел названия абакаши, нана, макамбира, оноре, уака, ашупала, нана-иакуа. Его описали в своих трудах Гонсало Эрнандес, Лери, Бенцони; нынешнее имя дал ему Христофор Акоста. Ананас насчитывает, по меньшей мере, восемь видов; он получил распространение в Африке до самых берегов Конго и в Азии до самого сердца Китая; великолепные ананасы выращивают в Пернамбуку, но наиболее совершенной, прямо-таки божественной формы, аромата и вкуса он достиг в провинции Пара.

А вон там, еще дальше, растет дынное дерево...

Ленита встряхнула головой, силясь отделаться от обуревавших ее мыслей. Воспоминания об эрудиции Барбозы, его познания, которые она усваивала, усугубляли ее тоску.

Ей не верилось, что его нет. Наверняка сейчас он в полковничьей гостиной чинит вышедший из строя электрический прибор. Или на веранде – ищет в пухлых словарях греческие или санскритские корни. Да, он явно дома и занимается своими обычными делами. Не пойти ли помочь ему?

И она бросилась в дом. У самой входной двери остановилась. Глупости! Барбоза далеко – она сама видела, как он уезжал.

К этому часу он, должно быть, отъехал на целых две лиги, шесть тысяч саженей, тринадцать тысяч двести метров. Каждую минуту он отдалялся от нее на сто десять метров. Завтра вечером, ровно в десять минут седьмого, он наверняка уже прибудет в Сантус, что в сорока пяти лигах, в трехстах километрах, в трехстах тысячах метров отсюда!

Подавленная, вошла она в дом. Позавтракала без аппетита, к обеду почти не притронулась.

К вечеру, когда заходящее солнце проливало на землю потоки мягкого золотисто-желтого света, а животные, деревья, дома и холмы отбрасывали гигантские тени, Ленита, с болью в груди, тяжело дыша, пошла посидеть под тутовыми деревьями, которые росли над обрывом у полноводного ручья.

Укрывшись в густой листве, она могла обозревать широкие просторы. На бархатной зелени луга резкими пятнами выделялись черные как смоль коровы с белыми пятнами.

Вдали мычал и рыл копытом землю рыжий андалузский бык. Беспокойная отара черноногих овец то там, то сям щипала траву.

У самых ног Лениты, под обрывом, где росли тутовые деревья, широко разливался ручей, образуя неглубокую заводь, устланную белой галькой. Бережок окаймляла узкая полоска редколесья.

Ленита созерцала панораму, отрешенная, рассеянная, погруженная в раздумья. Смотрела она невидящим взглядом. Раздавшееся поблизости неистовое мычание вернуло ее к реальности.

Бык подошел к необычайно жирной корове, вдали от которой паслась ее телка, уже отвыкшая от вымени.

Приблизившись, бык с вожделением обнюхал корове сначала морду, а потом все тело. Он поднял голову, шумно вдыхая воздух. Сладострастно отвисшая губа обнажала беззубые верхние десны. Бык сдавленно заревел.

Тут-то его и услышала Ленита.

Бык полизал коровью вульву шершавым, слюнявым языком. Потом, сопя, с округлившимися, налитыми кровью глазами, непреклонный в яростном вожделении, он поднял передние ноги, забрался на корову и покрыл ее, свесив голову налево и расплющив подгрудок о ее позвоночник.

Корова слегка раздвинула задние ноги, нагнулась и собрала в складки шкуру на боках, чтобы принять семя. Его принятию предшествовали быстро и точно наносимые удары алого клинка.

Впервые Ленита увидела, как крупные животные совершали физиологический акт, посредством которого воспроизводится живая природа.

Обладая возвышенным духом, Ленита сочла это действо не безнравственным и грязным, как это делает лицемерное общество, а величественным и благородным в своей естественной простоте.

Нежный и томный свист, послышавшийся с ручья, заставил Лениту повернуться в ту сторону. Посмотрев туда, она увидела Руфину – молодую креолку с твердыми, торчащими грудями и ослепительно белыми зубами.

Руфина плескалась на мелководье, высоко подняв голову, с веселой улыбкой задирая юбки до самого лобка, оголяя полные, мускулистые, лиловато-смуглые матовые ляжки.

Не прекращая свистеть, она зашла в ручей поглубже, задрала юбки еще выше, заткнула их за пояс, наклонилась, погрузила ягодицы в журчащую воду и с наслаждением начала подмываться.

Выйдя из ручья и не оправляя юбок, она направилась в прибрежный лесок, покуда вода струйками стекала по ее смуглым, матовым, крепким ногам.

При этом она не переставала посвистывать.

Вскоре послышался ответный свист.

С обрыва на противоположном берегу сбежал молодой, сильный негр, быстро пересек ручей и побежал в лесок следом за Руфиной.

Свист прекратился.

Ленита услыхала неясное бормотание сбивчивых голосов, увидела, как шевелятся ветки, а в промежутке между стволами смутно различила недолгую борьбу, завершившуюся глухим звуком одновременного падения двух тел на песчаную почву под деревьями.

Ленита не столько видела, сколько догадывалась. Это был такой же акт воспроизводства, что она созерцала несколько минут назад, но только на более высоком уровне. Инстинктивное, грубое, хищное спаривание жвачных животных сменилось обдуманным, сладострастным, нежным, неторопливым человеческим соитием.

Потрясенная до глубины души, с нервами, до предела напряженными от созерцания этих откровенно натуралистических сцен, терзаемая зовом плоти, обуреваемая неведомыми, смутно воображаемыми ощущениями, Ленита побрела домой, шатаясь, совершенно разбитая.

Полковник плохо провел ночь из-за приступа ревматизма. Весь день он пролежал в постели.

Ленита зашла к нему ненадолго, потом уединилась у себя в спальне и затворилась изнутри.

Глава Х

Сгустились сумерки. Вечер был ясным, хоть и безлунным. В темной прозрачности тропического неба звезды образовывали невероятно густое скопление, словно горсти муки, разбросанные по иссиня-черной ткани.

На чисто подметенном дворе, напротив хижин, где жили рабы, весело потрескивал костер, разгоняя темень раскаленными добела углями и беспокойными, многообразными языками пламени.

Негры в тот день закончили уборку сахарного тростника, и полковник позволил им отдохнуть, к тому же приказав управляющему, чтобы он щедро выделил им водки.

Под звуки самодельных музыкальных инструментов – двух барабанов и нескольких квадратных бубнов – негры пустились в пляс.

Присев на корточки, зажав барабаны между колен и склоняясь над ними всем телом, двое старых, но еще крепких африканцев обеими руками ударяли по сильно натянутой коже, выбивая быстрый, нервный, дикий, необузданный ритм.

Негры и негритянки, встав в широкий круг, раскачивались, слаженно хлопали в ладоши в такт бубнам. Посередине хора один молодой негр кричал, вертелся, приседал, снова поднимался, выгибал руки, вращал головой, мелко тряс бедрами, выбивал дробь ногами в неописуемом исступлении – с такой расточительностью в движениях, с таким нервным и мышечным напряжением, что белый человек на его месте выдохся бы минут за пять.

Он пел:

Эй, лети сюда, голубка,

Эй, лети сюда скорей!

Отнеси привет горячий

Ты зазнобушке моей!

Эй, голубка, эй!

И толпа хором откликалась:

Эй, голубка, эй!

Свежий, звучный, ясный, приятного тембра голос певца навевал беспредельную нежность и невыразимое очарование.

Кто послушал бы эту песню, закрыв глаза, тот не поверил бы, что столь чистые звуки способны исходить из горла грязного, неопрятного, порочного, омерзительного негра.

Ответ хора, нестройный, но ритмичный речитатив, наводящий щемящую грусть, отдавался в лесах среди ночной тишины, исполненный странного, меланхолического величия.

Слова ничего не значили – все заключалось в музыке.

Шумно гремели барабаны, отчаянно звенели бубны.

Танцор исступленно плясал, не прекращая петь, двигался вдоль круга, не останавливаясь ни на минуту, чтобы перевести дух, и не проявляя ни малейшего признака усталости. На его матовом лбу не поблескивало ни капли пота.

Вдруг, увидев горящую головню в руке у товарища, он выхватил ее и принялся выписывать в воздухе причудливые фигуры, круги, эллипсы, восьмерки. Когда он ударил головней оземь, от нее во все стороны брызнули тысячи искр... Все обезумели от восторга.

Размахнувшись, танцор кинул головню вдаль. Движения его стали более сдержанными. Он приблизился к одному из круга, покачиваясь и гримасничая, словно предлагая поплясать вместе с ним.

Тот принял вызов, пошел навстречу и тоже, вихляя бедрами, пустился в пляс.

–?Эй, голубка, эй! – стонал хор.

Оба танцора принялись кружить один вокруг другого, то наступая друг на друга, то разлетаясь врозь, точно две влюбленные бабочки. Они то отступали, то наступали друг на друга, словно желая сразиться. Они опустили руки, запрокинули головы, подобрали животы, артистически выбивая ногами звучную дробь, которую слышно было издалека.

–?Эй, голубка, эй! – продолжал стонать хор.

Первый танцор просочился сквозь толпу товарищей, покинул круг и исчез, оставив напарника одного,– а тот продолжал отплясывать с прежней удалью.

Те, которые не плясали, не принимали участие в самбе, сбивались в группы, подталкивая друг друга локтями; молча, самозабвенно, затаив дух, наблюдали они за происходящим.

От земли, по которой нещадно ударяли столько ног, поднималось облако пыли, которое при свете костра казалось красным.

Бутылка водки переходила из рук в руки. Стаканов не было, все пили из горлышка.

К запаху утоптанной земли, водки, табака-самосада примешивался резкий, пряный запах человеческого тела, терпкий аромат мускуса. Смутная африканская песня, которая терзала слух и нервы, помрачала ум, захватывала дух.

Пока во дворе плясали, Жоакин Камбинда, восьмидесятилетний раб, негодный для работы, одиноко сидел на чурбане подле огня в старом, заброшенном амбаре, который по его просьбе выделили ему под жилье.

Ужасно выглядел этот негр – лысый, губастый, с отвисшей челюстью. На черном лице сверкали глаза с желтыми белками и полопавшимися сосудами. Сгорбленный от старости, вялый, хромой, когда он вставал и, закутавшись в бурое шерстяное одеяло, делал несколько шагов, то походил на бурую, медлительную, трусливую, свирепую, отвратительную гиену. Руки у него были иссохшие, узловатые; на скрюченных, омерзительных пальцах на ногах ногтей уже не было видно.

Старый амбар представлял собою обширное глинобитное строение квадратной формы. В углу стояли нары, грубо сколоченные из круглых деревяшек, а на них – рогожа, черная, лоснящаяся от грязи подушка и ветхое тряпье – таково было ложе африканца. Под нарами, в темноте белым пятном выделялся старый, с отбитыми краями урыльник, зловонное дно которого было густо покрыто инкрустацией из застарелого осадка мочи. Подле нар стоял сосновый сундук, на трухлявой, закопченной поверхности которого блестел новый, покрытый лаком замок. В другом углу, напротив нар, на колченогом столе стоял ветхий киот с ржавыми петлями, сильно засаленный и в нескольких местах изгрызенный мышами. По стенам были развешаны завязанные мешочки, корзины для рыбы, кисеты, бычьи рога, старинные цилиндры, рединготы с двумя вырезами на лацканах, какие носили еще тогда, когда Бразилия была колонией. По всему полу были разбросаны тыквы, спелые огурцы, кукурузные початки, рукоятки земледельческих орудий, чурбаки, яичная скорлупа, капустные кочерыжки и прочий мусор.

Неплотно закрытая дверь отворилась, и вошла негритянка – еще молодая, худая, невысокая, с глубоко посаженными глазами и лихорадочным взглядом. Одета она была ярко и безвкусно – желтая юбка, красная кофта. Она подошла под благословение к Жоакину Камбинде и молча села к огню.

Один за другим приходили негры и негритянки. Входили, почтительно кланялись старику и молча усаживались на чурбаки возле огня. Всего их было десятеро.

Когда все собрались, Жоакин Камбинда произнес:

–?Закрой дверь.

Негритянка, пришедшая первой, поднялась, выполнила приказание и вернулась на место.

Надолго воцарилось молчание.

Слышно было, как хор повторяет в ночи:

–?Эй, голубка, эй!

Жоакин Камбинда закурил трубку с длинным чубуком, как будто не замечая окружающих. Около получаса сидел он, погруженный в свои мысли, с зажмуренными глазами, как будто дремал, глубоко и неторопливо затягиваясь табачным дымом.

Докурив, он тщательно выбил пепел, продул чубук и прислонил трубку к стене. Потом медленно встал и, шатаясь, направился к киоту, широко распахнул его створки, вынул оттуда две восковых свечи в латунных подсвечниках, чиркнул спичкой, зажег их, осветил внутренность киота, выложенную тусклой серебряной бумагой.

Два божества помещались в этом скудном и грязноватом святилище – гипсовый архангел Михаил, кривоногий, приземистый, крайне уродливый, засиженный мухами, и идол, сотканный из волокон эмбиры, омерзительный, странный, но удивительно точно воспроизводящий анатомические детали.

Все негры благоговейно встали.

–?Жерониму,– сказал Жоакин Камбинда,– ты хорошо подумал над тем, что хочешь сделать, парень?

–?Хорошо подумал, мганга[9]9

Учитель (мест. диал.)

[Закрыть] .

–?Значит, ты хочешь вступить в братство Архангела Михаила?

–?Хочу, мганга.

На ломаном языке Жоакин Камбинда принялся объяснять, что очень хорошо, когда чернокожий принадлежит к братству Архангела Михаила, но это опасно, хотя волков бояться – в лес не ходить; что белые пороли негров, чтобы выведать тайну братства Архангела Михаила, но те из негров, которые выдавали тайну, вскоре умирали неизвестно от чего.

Он заставил новопосвященного поцеловать ноги Архангела Михаила, рога поверженного им сатаны и половые органы идола; заставил его повторить торжественные клятвы, угрожая страшными карами за разглашение. Взял с него тридцать мильрейсов денег – шесть бумажек по пять мильрейсов, которые тот достал из кармана штанов, завернутые в грязный носовой платок. Завершив поучения, Жоакин Камбинда принялся открывать ему тайны колдовства и целительства, ядов и противоядий. Рассказал, что семя клещевины (datura stramonium), размолотое и размоченное в водке, вызывает слепоту, безумие, а через несколько часов причиняет смерть; что кость покойника, на которой все мясо уже сгнило, измельченная и добавленная в любую пищу, вызывает неизлечимую желтую лихорадку; что если в девственном лесу поймать зеленую жабу, посадить в новую кастрюлю с крышкой и томить на медленном огне, то, умирая, она будет выделять белую пену, и если эту пену развести водой, то она вызовет водянку со смертельным исходом; что если листьями дерева жаборанди (pilacarpus pinnatifolius), измельченными и превращенными в кашицу, натереть подмышки, то начнутся слюнотечение и испарина, излечивающие многие недуги; что гвинейский корень (mappa graveolens) и ньяндирова (feuillea cordifolia) – мощнейшее противоядие, способное к тому же снимать порчу.

Он изложил бессчетное множество поверий – то жутковатых, то смехотворных: что высушенная ручка некрещеного младенца предохраняет от несчастной любви; что похищенный из церкви осколок камня из алтарной части делает тело неуязвимым для огнестрельных ранений и для холодного оружия; что кофе, сваренный на воде, в которой стирали женскую сорочку или мужские кальсоны, служит приворотным зельем; что веревка повешенного приносит удачу в игре; что корень руты, выкопанный в страстную пятницу,– лучшее средство от порчи и сглаза; что для того, чтобы обезвредить, лишить силы колдуна, нужно хлестнуть его закопченным прутом и разбить о его голову три тухлых яйца.

Потом он принялся исцелять неофита, делать его тело нечувствительным к физическим наказаниям: велел ему раздеться и встать по-звериному на четвереньки. Бормоча бессвязные слова и бессмысленные фразы, он смазал его прогорклой мазью, хранившейся в ржавой жестянке, и окропил водой из висевшего на стене сосуда. Сказал, что это действо следует совершать каждую пятницу шесть недель кряду, чтобы чары сделались необратимыми, а тело – полностью неуязвимым.

Чтобы наглядно показать свою власть, действенность своих чар, он подозвал худенькую негритянку – ту, что пришла первой. Она подошла с довольным и радостным видом.

Произошла ужасающая сцена.

Жоакин Камбинда достал из киота длинную, толстую стальную игру, какою зашивают мешки, и, взяв негритянку за руку, насквозь пронзил ей предплечье в нескольких местах. Не выступило ни единой капельки крови. Негритянка с любопытством глядела на свою руку, не выказывая ни малейшего признака боли.

Жоакин Камбинда отложил иглу, немного отодвинулся, наклонил голову, пристально посмотрел на негритянку исподлобья. Глаза у него блестели, но были неподвижны, как у змеи или ящерицы.

Девушка громко вскрикнула и поднесла обе руки к груди.

–?Давит! Давит! Дышать нечем! – воскликнула она.

С закатившимися глазами и искривившимися губами она рухнула наземь. Все тело у нее извивалось в страшных судорогах.

Руки у нее метались, кулаки сжимались, ногти впивались в ладони; язык высунулся изо рта, по нему стекли потоки пенистой слюны.

Она билась в корчах, точно разрубленная змея.

Вдруг с губ у нее сорвалось сдавленное, гортанное, хриплое рычание, в котором не угадывалось ничего человеческого. Она вздрогнула всем телом, запрокинула голову, прогнулась, словно натянутый лук, и застыла в немыслимой позе, опираясь об землю лбом и кончиками пальцев слегка разведенных ног.

Кулаки у нее оставались сжатыми, а руки вытянутыми вдоль тела. Она закоченела, словно труп или, скорее, мраморная статуя или бронзовое изваяние.

Губы Жоакина Камбинды скривились в зловещей усмешке.

С ловкостью, столь не вяжущейся с его обычной медлительностью – никто и не подозревал в нем такой прыти,– он одним прыжком приблизился к девушке, изогнувшейся и застывшей, точно горбатый мост.

Глаза у него метали молнии, отражавшиеся, казалось, на блестящей черной лысине. Желтые зубы обнажились в дьявольском оскале. Он принялся прыгать, топтать ногами грудь, живот и лобок припадочной.

Та не двигалась, не шевелилась под ударами ног, под тяжестью чудовища – она застыла, словно каменная арка.

Жоакин Камбинда слез с нее, взял стоящий в углу черенок мотыги и стал колотить ее по груди и животу.

Посыпались удары. Звук от них был глухой, едва слышный, как будто пинали мешок с тряпьем.

Внезапно припадок прекратился, и к несчастной вернулась гибкость. Она вновь упала на пол, и все члены у нее расслабились.

По лицу у нее струился пот.

Все присутствующие замерли.

Жуткий распорядитель этих страшных действ быстро задул свечи, затворил киот и снова уселся на чурбан, молча раздувая огонь.

Девушка спала глубоким сном и похрапывала.

На дворе продолжали отплясывать самбу. Слышался грохот барабанов и топот ног. Раздавался звучный, меланхоличный, раздирающий душу припев:

–?Эй, голубка, эй!