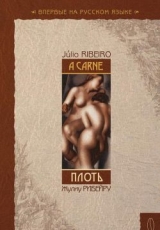

Текст книги "Плоть"

Автор книги: Жулиу Рибейру

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Глава IV

Ленита выздоравливала на глазах. Она рано вставала, выпивала стакан горячего молока, выходила на прогулку в поле, с аппетитом обедала, после обеда садилась за фортепьяно, играла бравурные, веселые, ритмичные мелодии. Потом шла в сад, ела фрукты, лазила по деревьям. Сразу после ужина ложилась и крепко засыпала.

Она стала больше следить за своей внешностью, подолгу гляделась в зеркало, наряжалась и убирала свои иссиня-черные волосы яркими цветами. Она стала сильно душиться: ее белье пахло малабарскими благовониями, сандалом и духами «Peau d’Espagne».

Она бегала, прыгала, подолгу ездила верхом, почти всегда галопом, погоняя лошадь хлыстиком или собственной шляпой, щеки у нее при этом разрумянивались, глазами горели, волосы развевались на ветру.

Однажды тихим днем, после обеда, она взяла ружье «Галан», которое обычно брала с собой, пересекла пастбище и вошла под густую сень широколиственного девственного леса. В задумчивости и рассеянности она углубилась далеко в чащу.

Вдруг ее внимание привлекло послышавшееся слева нежное, монотонное журчание воды. Ею тотчас овладела жажда, безумно захотелось пить, и, свернув налево, она поспешила по узкой тропинке.

Ленита замерла в восхищении, увидев, сколь величественное зрелище открылось ее взору.

Пред ней предстала поляна, на краю которой высилась скальная стена из черного камня, увенчанная острыми зубцами и вся густо поросшая мхом; сверху с нее стекала струя воды, создавая в углублении посреди поляны тихое, глубокое, кристальное озерцо. Сбегая с плотины, воздвигнутой самой природой, вода наполняла поляну сладостными звуками.

В спокойном зеркале озерца отражалась окаймлявшая его буйная растительность. Гигантские перобы с темной кроной и морщинистой корой; вековые жекитибы, разбрызгивающие по небесной лазури радостную зелень своей листвы; белые смоковницы с мощными, разрастающимися вширь корнями и узловатыми сучьями, подобными изуродованным человеческим пальцам; каншины с заостренными листьями, из пор которых сочилось едкое, ядовитое молочко; стройные, высокие, гладкоствольные гуаратаны; светлые таювы; могучие, черно-зеленые, зловонные чесночные деревья; коварные гваяки, покрытые ядовитыми, отравленными колючками; тысячи лиан, тысячи вьющихся растений, тысячи разнообразнейших орхидей с лиловыми, желтыми, голубыми, пурпурными, белыми цветами – все это смешивалось в многокрасочную массу, в оргию зелени, в буйство ярчайших красок, утомлявшее воображение. Солнце, пронзавшее листву светоносными пучками лучей, разбрасывало по бурой почве зеленоватые отблески. С тихим жужжанием, похожим на нежный шепот, пролетали разноцветные насекомые. Затаившаяся в листве коричного дерева бронзовка издавала прерывистое шипение.

Пьянящие испарения поднимались над землей, непостижимым образом сочетаясь с изысканным ароматом цветущих орхидей. Это была смесь тончайшего благоухания и терпкого запаха мясистых корней, навевающая дрему и успокаивающая нервы.

Жадными глотками впивала Ленита охмеляющий воздух, отдаваясь лесным чарам. Ею овладело жгучее, необоримое желание искупаться в этой прохладной воде, нарушить покой озерца.

Она оглянулась по сторонам в опасении, не может ли кто-нибудь подсмотреть за нею. «Глупости! – подумала она.– Полковник все время дома, управляющий и рабы трудятся на кофейной плантации, никто не выйдет за пределы фазенды. Да и кому придет в голову забираться в такую чащу? Я одна, совсем одна».

Она положила на землю ружье, рядом – широкополую соломенную шляпу, защищавшую от палящего солнца во время прогулок, и стала раздеваться. Сначала сняла жакетик и корсет, потом верхнюю и нижние юбки. Оставшись в сорочке, она склонила голову, чтобы подобрать волосы, и пока их укрощала, с удовольствием разглядывала через кружевной вырез упругие, налитые, атласные груди, на которых то здесь, то там просвечивали голубые жилки.

И она с наслаждением вдыхала вместе с ароматами леса свой собственный запах, аромат обнаженного тела молодой женщины.

Затем она села, поджав ноги, развязала шнурки высоких ботинок, сняла чулки и принялась любовно, неторопливо поглаживать маленькие ступни, на которых отпечаталась тонкая шотландская ткань. Поднявшись, она отодвинула нижние юбки, и со слегка дрогнувших плеч соскользнула сорочка. Батист лег двойным слоем, укрывая ноги Лениты.

Как она была прекрасна! Чуть смуглая, высокая, безукоризненно сложенная... Руки и ноги были у нее словно литые, запястья и лодыжки узкие, ладони и ступни аристократически изысканные, ногти на руках и на ногах розовые и необычайно гладкие. Ниже упругих, торчащих грудей тело сужалось, тонкая талия переходила в широкие бедра и твердый, округлый живот, низ которого резко оттенялся густым темным руном. Иссиня-черные волосы коротенькой челкой ниспадали на лоб и прихотливо завивались на затылке. Шея была сильная, идеальной длины, голова небольшая, глаза черные, живые, губы пунцовые, зубы белоснежные, на левой щеке темнела круглая родинка.

Ленита удовлетворенно осматривала себя. Собственная плоть сводила ее с ума. Налюбовавшись собой, она посмотрела на озерцо, потом на лес, словно стремясь создать целостную картину.

Она грациозно присела на корточки и оперлась правой ягодицей на приподнятую левую пятку, повторяя позу известной статуи, называемой Венера Ватиканская, или Венера Капитолийская. В таком положении она оставалась довольно долго. Потом вскочила, бросилась в воду, вынырнула и поплыла.

Озерцо было небольшим, но глубоким. Ленита плыла до противоположного берега – к стене с водопадом – и обратно. И так несколько раз. Проплывая под струей воды, она вскрикивала от восторга и от страха, когда тяжелый поток обрушивался на ее спину.

Поворачиваясь лицом вверх, она замирала на поверхности воды, вытянув ноги, обратив живот к небу, раскинув руки, слегка разбрызгивая ладонями воду. Потом переворачивалась и плыла опять – быстро, словно стрела.

Разлившийся по коже холодок предупредил ее, что пора выходить. Она вышла, поеживаясь и дрожа всем телом. Уселась на берегу, подставив всю себя солнцу, и принялась отжимать волосы. От ее тела исходил легкий пар, всю ее окутывала тонкая дымка.

Вскоре она обсохла от солнечного и своего собственного тепла. Одевшись, она распустила мокрые волосы, отбросила их на спину, надела шляпу, взяла ружье и бегом помчалась домой, напевая отрывок из «Корневильских колоколов».

–?Господи, грехи наши тяжкие! – вскричал полковник, завидев ее – радостную, смеющуюся, с влажными волосами.– Никак эта глупышка в озерце искупалась! Там же лед, а не вода... Наверняка простыла, что ты будешь делать!

–?Простыть не простыла, а вот аппетит нагуляла. Поужинаю нынче за четверых.

–?Эй, малый, принеси-ка коньяку, да поживей.

–?Коньяк пить будете, полковник?

–?Нет, это ты будешь пить коньяк.

–?Я его и не пробовала никогда.

–?Вот теперь и попробуешь, иначе поссоримся.

Принесли отличный, старый коньяк 1848 года. Ленита выпила рюмочку и закашлялась. Глаза у нее заслезились. Коньяк показался ей слишком крепким, но понравился. Ей захотелось повторить.

Глава V

Наступал день, когда начинали варить сахар. Уже накануне негры сбились с ног – подметали сахароварню, мыли чаны и желоба, драили котлы и перегонный куб, не жалея ни песка, ни соли, ни лимонной кислоты.

Как только занялась заря, на близлежащей плантации показалась узкая блеклая полоска, постепенно расширявшаяся. Это началась рубка тростника. Легкие белые сорочки и синие юбки негритянок, красные байковые рубахи негров играли яркими, живыми пятнами, колеблемые порывами жаркого ветра в океане светлой зелени.

В чисто прибранном, выметенном бараке сверкали четыре котла и перегонный куб, отражая свет, проникающий сквозь широкие оконные проемы. Мрачно темнели печи, разевая огромные прожорливые пасти. Вода, еще заключенная в резервуарах, капала сквозь створки шлюза на лопасти мельничного колеса, словно осколки хрусталя. Жернова сверкали чистотой, оси и шестерни чернели блестящей смазкой. Длинные корыта и чан для охлаждения сахара раскрыли широкие глотки, выложенные бурой, тусклой, свежевымытой древесиной.

Вдали – сначала едва различимо, потом все усиливаясь – слышался резкий, непрерывный, монотонный, пронзительный скрип. Креолы, столпившиеся возле сахароварни, загалдели в возбуждении и радостно запрыгали.

Это подъезжали первые повозки, груженные сахарным тростником. С трудом влекомые неповоротливыми, но сильными длиннорогими волами, медленно, со стоном и скрежетом продвигались телеги, изнемогая под непомерной тяжестью длинного и толстого тростника, покрытого лиловыми прожилками.

Рослые, плечистые чернокожие погонщики, подпоясанные широкими ремнями из сыромятной кожи, подгоняли волов длинными стрекалами и покрикивали:

–?Пошел, Лаваринту! Осади, Рамальете! Поворачивайся, Баррозу!

Телеги подъехали к мельницам. Ловкие негры запрыгнули на повозки и начали их разгружать. Через несколько мгновений тростник уже стоял в снопах, перехваченных посередине собственными листьями. В печи под котлами развели огонь, потом открыли шлюз – и вода бурно хлынула на мельничное колесо, которое тут же завертелось – сперва медленно, потом все быстрее и быстрее. Рассекая завязки снопов ловкими ударами тесака, негр-мельник бросил первую партию тростника меж вращающихся цилиндров. Послышался треск раздавливаемых волокон, извергнутые выжимки забрызгали белым темный чердак, где крутились жернова, сок потек по желобу зеленоватой струей. Описывая дугу, он сливался в большой, бурлящий, булькающий, пенящийся чан.

Негры-черпальщики, вооружившись шумовками на длинных рукоятях, заняли места возле котлов.

Сладкий сок, льющийся непрерывной струей, мгновенно наполнил котлы. Печь разгорелась, раскалилась, излучая потоки ласкового тепла по всему просторному помещению. Шустрые шумовки бросали в воздух белесые хлопья дымящейся патоки, которая снова падала в котлы, опять закипала и пузырилась. Повсюду разливался легкий аромат сахара, перебиваемый кое-где удушливым запахом человеческого тела, исходящим от вспотевших негров.

Производство сахара было по душе полковнику. Забыв о своем ревматизме, он целыми днями просиживал на высокой скамье, поставленной между двумя окнами, на почтительном расстоянии от котлов, и потягивал подслащенную водку. Он руководил работой, пробуя патоку из медной, до блеска надраенной песком кастрюльки, помешивая лопатой сахар в холодильном чане, куда он стекал по особому желобу и застывал, покрываясь хрупкой золотистой корочкой.

Ленита не выходила из сахароварни; ей все хотелось узнать, она обо всем расспрашивала. Полковник подвергался самым настоящим допросам: в какие месяцы высаживают тростник? Через какое время его можно рубить? Когда и сколько раз производится прополка? Как его рубят? Как пользоваться секатором? По каким признакам определяют, что тростник созрел? Каковы стадии его созревания? Почему на земле, долго не бывшей под паром, тростник не такой сочный, зато сладкий? Как сажают рассаду?

Она вникала во все подробности, делала записи; узнала, что в Сан-Паулу десятина – это сто на пятьдесят саженей; что ее четвертая часть так и называется – четверть; что с четверти земли в урожайные годы можно снять от сорока до пятидесяти телег тростника; что на одной телеге уместится столько тростника, сколько хватит для получения пяти пудов сахара; что темным, нерафинированным сахаром торговать выгоднее, чем рафинированным, белым; что отходы от рафинирования можно смешивать с коровьим навозом.

Ленита поднималась туда, где хранились формы, и пересчитывала их попарно; подсчитывала дневную выработку сахара, а также водки, патоки, пены и отходов; определяла вместимость ящиков, чанов, бочек; прикидывала цены; сравнивала нынешние цены с теми, что держались на протяжении последних десяти лет; обобщала, делала прогнозы и пришла к выводу, что в обозримом будущем доходы будут приличными даже в случае отмены рабства.

Полковник налюбоваться на нее не мог. Однажды он сказал:

–?Вот бы мне такую жену, как ты! Я и так, положим, не беден, но с такой помощницей, как ты, золотые горы бы нажил! Будь у меня хоть сын или внук твоих лет, и выйди ты за него замуж...

–?Так у вас же есть сын в Паранапанеме,– заметила Ленита.

–?Есть-то есть, да ведь он чудак неисправимый. И всегда таким был. Засядет, бывало, за книжки да месяцами носа не кажет. А то вдруг найдет на него блажь – едет на охоту, и хоть трава ему не расти.

–?Вы вроде говорили, он женат.

–?Неудачно.

–?А жена где?

–?У себя на родине, во Франции.

–?Француженка, что ли?

–?То-то и оно. Он сдуру женился на ней в Париже. Через год они друг друга уже на дух не переносили. Вот и разъехались.

–?Я и не знала, что он бывал в Европе.

–?Он там лет десять проторчал. Как вернулся – по-португальски двух слов связать не мог.

–?И в каких же странах он побывал?

–?Где только не был: в Италии, в Австрии, в Германии, во Франции. Довольно долго прожил в Англии – учился там у какого-то проходимца, который утверждает, что мы, мол, те же обезьяны.

–?У Дарвина, что ли?

–?У него самого.

–?Значит, сын у вас – очень образованный человек.

–?Да, он знает несколько языков и занимался разными науками. Даже в медицине смыслит.

–?С ним, должно быть, приятно общаться.

–?Иногда приятно, а иной раз он такое отчебучит, что чертям тошно станет! У него порой случается... как его... по-английски... мудреное такое словечко.

–?Blue devils?[3]3

«Blue devils» иносказательно можно перевести как «тоска зеленая».

[Закрыть]

–?Да вроде. А ты по-английски тоже, стало быть, кумекаешь?

–?Говорю, и довольно сносно.

–?Это хорошо. Вот приедет Мандука, так можно будет вам по-ихнему поболтать, коли делать нечего будет.

–?С удовольствием воспользуюсь случаем, чтобы поупражняться в языке.

С тех пор Ленита непрестанно думала, даже помимо воли, об этом чудаковатом человеке, который провел долгое время среди красот Старого Света, слушал корифеев науки, наблюдал вблизи возвышенные проявления человеческого духа, женился по любви на женщине, равных которой наверняка нет на белом свете, на парижанке, но, разочаровавшись во всем и снедаемый скукой, уединился на отдаленной фазенде и, мало того, ездит в дикий сертан охотиться на свирепых зверей бок о бок с неотесанными туземцами.

Она знала, что ему было слегка за сорок,– ее отцу, когда он умер, было чуть больше. Она воображала, что он – мужчина в самом расцвете сил – уже не молод, но еще и не стар; наделяла его мощными, атлетическими формами, как у Аполлона Бельведерского; полагала, что глаза у него черные, глубокие, властные, неотразимые. Ей не терпелось получить известие, что он возвращается с охоты домой, да еще с богатой добычей. На душе у нее становилось все радостнее. Тоска по отцу была уже не мучительной тоской, а лишь меланхоличной грустью.

Она с удовольствием пила сироп, но еще больше любила сосать сахарный тростник. Ведь у тростинки, очищенной перочинным ножиком и размолотой зубами – особая свежесть и сладость, каких нет у молотого на мельнице тростника. Она обожала самодельные тянучки. Когда патока начинала остывать и густеть, покрываться золотистой пенкой, Ленита проводила указательным пальцем по ее теплой поверхности, стараясь зачерпнуть как можно больше и, причмокивая, жмурясь, с удовольствием сосала.

Однажды негр, в обязанности которого входило вывозить на тележке выжимки и у которого на левой ноге были тяжкие железные оковы, обратился к ней:

–?Сеньора, посмотрите на мою левую ногу – сплошная рана. Такое тяжелое железо! Поговорите с сеньором – пусть велит снять.

И он показал натертую, кровоточащую, зловонную щиколотку, кое-как перевязанную грязными тряпками.

–?За что это тебя так?

–?Черт попутал, сеньора: сбежал я.

–?С тобой что, плохо обращались?

–?Да нет, сеньора. Негр есть негр – иногда теряет голову.

–?Обещай мне больше не убегать – тогда попрошу полковника снять с тебя кандалы.

–?Обещаю, сеньора! Честное слово, Бог свидетель! Дай вам Господь по молитвам святого Бенедикта такого же красивого мужа, как вы сами.

И он разразился глуповатым смехом.

Ленита, которой пришлись по душе и комплимент, и доброе пожелание, улыбнулась.

К вечеру она сказала полковнику, что так поступать нельзя, что это варварство, что это стыдно, что этому и названия-то нет, что кандалы надо немедленно снять.

–?Эх, дочка! Ничего-то ты не понимаешь. Какое там к черту варварство! Ничего страшного тут нет. Эта филантропия, все эти нынешние иеремиады об отмене рабства, о равенстве и черт его знает о чем еще – все это выдумки и чушь. Учи ученого! Негра нужно драть как сидорову козу, а не только одевать и кормить. Он же работать не станет, если не увидит над собой надсмотрщика с хлыстом. Я ведь так говорю и делаю не со злобы – наоборот, меня считают добрым. Я – как пахарь, который знает, как обращаться с волами. Ладно – раз уж ты просишь, я велю его расковать. Только он опять удерет: сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит.

Варка сахара продолжалась, плантация пустела: живая ясная зелень, исчезая, открывала бурую, грязную, безрадостную почву. Ветер ворошил опавшие сухие, мертвые листья, которые неприятно, раздражающе шуршали – как будто железом водили по стеклу. Гора выжимок росла, увеличивалась в объеме. На фоне светлой зелени темными пятнами выделялись силуэты свиней, коров и вьючного скота, который целый день без устали жевал свою жвачку. Иногда разгоралась ссора: слышалось оголтелое хрюканье, хриплое мычание, дикий рев. Укус исподтишка, коварный удар рогами или копытом – вот что приносило победу сильнейшему.

Легкий аромат закипающего сиропа в начале варки сменился сильным, дурманящим запахом готового сахара – запахом, который можно было почувствовать за четверть лиги.

Глава VI

Варка сахара закончилась. Весна вступала в свои права. Тропическая флора молодела в ежегодном обновлении: смело распускались бутоны, почки, свежела крона: здесь – светло-зеленая, пастельная, нежная, бархатистая; там – блестящая, как стекло, цвета ржавчины; а еще дальше – алая. Потом все это разрастется, распространится и смешается с яркой, живой, буйной зеленью.

Природа сменила наряд и вошла в пору любви. Все вокруг расцвело, приобретая пышные очертания, обилие оттенков. Повсюду разносились дивные ароматы. Над темными кофейными плантациями простирался нежный, пленительно белый покров из венчиков. В лесу каждое дерево, каждый куст, каждая травинка наливались необычайной силой. Изобильно растущие цветы прижимались друг к другу, переплетаясь стеблями. Объятые любовным сладострастием, они раскрывали свои отяжелевшие бутоны, выдувая облачка плодотворной пыльцы.

Сладострастие флоры передавалось и фауне. Кругом слышались любовные трели и посвистывание, взрыкивание и подвывание. Это были рулады инамбу, писк дрозда, вопли тукана, карканье жаку, звонкий голос арапонги, скрипение серелепа, рев оленя, похожее на человеческий плач мяуканье лесных кошек. Эту бурю звуков, этот катаклизм похотливых стонов перекрывало тявканье дикой собаки и неистовый, пронзительный клекот сокола, теряющийся в запредельности.

Возбужденно, сталкиваясь и ударяясь друг о друга, трепетали листья. Блестящие насекомые, зеленые, словно изумруды, алые, точно рубины, жужжали, летали и вцеплялись друг в друга. Птицы, порхая с ветки на ветку, ероша перья, стремились одна к другой, щипались и клевались. Четвероногие катались по земле, гонялись друг за другом, изгибая спину, и шерсть у них стояла дыбом. Змеи нежно шипели, сплетаясь по парам в первобытном влечении. Земля испускала жаркие, терпкие, острые испарения, припекаемая солнечным светом, просеянным через листву. В каждой темной норе, в каждой пещере, на земле, на каждой травинке, на древесных ветвях, в воде, в воздухе – повсюду – мордочки, клювы, усики, лапы, крылья вожделели друг друга, соединялись в любовной страсти и в содроганиях, бессознательно стремясь произвести потомство.

Воздух был пропитан чувственными желаниями, повсюду витали флюиды знойного вожделения. Все ароматы заглушал острый запах семени и возбуждающее, будоражащее благоухание соития.

Ленитой овладела истома. Она углублялась в лес и, отыскав сухую, тенистую полянку, растягивалась на мягком ковре густо покрывающей землю палой листвы, где предавалась сладостному томлению, коим было переполнено все вокруг.

Вернувшись домой, она устраивалась в гамаке, закинув ногу на ногу, слегка зажмурившись,– и в таком блаженном безделье проводила целые часы.

Непрестанно, непрерывно, помимо воли думала она о чудаковатом охотнике из Паранапанемы, поминутно видела его подле себя – сильного, атлетически сложенного, как ей грезилось,– и вела с ним беседы.

В ней пробудилась жестокость – она щипала креолок, тыкала иголкой или перочинным ножиком в животных, попадавшихся ей на пути. Как-то раз одна собака не выдержала и укусила ее. А был еще случай, когда Ленита поймала канарейку, залетевшую к ней в комнату, оторвала ей лапки, сломала крылышко, а потом выпустила, от души потешаясь, как изуродованная пташка силится взлететь, взмахивая одним крылом и волоча другое, оставляя кровавые следы на дворе, мощеном камнем.

Раб, которого она избавила от кандалов, действительно сбежал, как и предсказывал полковник. Его изловили, и два метиса привели его, крепко связав ему руки веревкой. Делать нечего, сказал полковник, на этот раз негру надо всыпать по первое число еще и за то, что он злоупотребил доверчивостью Лениты. Надо снова заковать его в кандалы и больше не снимать ни под каким видом.

Хорошо все обдумав, Ленита решила не вмешиваться. Ее разбирало жгучее любопытство увидеть, как производится порка, увидеть воочию это легендарное, унизительное, жестокое и в то же время любопытное наказание. Она от души радовалась единственному, может быть, представившемуся ей случаю, с необъяснимым, порочным наслаждением предвкушала вид корчащегося от боли, жалобно кричащего несчастного негра, который совсем еще недавно пробуждал в ней сострадание. С осторожностью, стремясь ничем не выдать себя и не касаясь сути дела, Ленита выведала у полковника, что наказание должно состояться в арестантской на рассвете следующего дня.

Ночь она провела тревожно, ежечасно пробуждаясь от страха, что крепкий предутренний сон не позволит ей увидеть столь вожделенное зрелище.

Встала она рано, еще затемно, вышла, пересекла двор и так, чтобы никто не видел, проскользнула в сад.

С восточной стороны сад был огорожен бараками для негров-рабов с высокими, примыкавшими друг к другу, сильно потрескавшимися глинобитными стенами. Один из бараков был вдвое вместительнее остальных. Это и была арестантская.

Приблизившись, Ленита прислонилась к стене и, достав из-за пазухи ножницы, принялась выковыривать дырку на уровне глаз между двумя поперечными балками и двумя рейками, в самом подходящем месте, где уже едва держался потрескавшийся глиняный ком.

Ножницы были маленькие, но крепкие, из отличной стали, фирмы Роджерс. Дело кипело – Ленита работала с жаром, но вместе с тем терпеливо и ловко. Сталь пронзала и перемалывала рассыпчатую глину почти бесшумно. Струйка желтой пыли запачкала девушке черное платье. Наконец глиняный ком подался и упал вовнутрь, глухо ударившись о мягкую, почти не утоптанную землю. Дырка была готова.

Ленита отпрянула и застыла, затаив дыхание. Через несколько мгновений она вытянула шею и заглянула в дырку. Внутри было темно и ничего не видно. Слышались лишь какие-то неясные отзвуки.

Время шло. Звезды померкли. Сноп белого света показался на потолке, потом сделался алым с золотыми отблесками. Воздух стал тоньше и прозрачнее, а хор птиц затянул нестройный, но веселый, праздничный, титанический гимн нарождающемуся дню. На фазенде послышался мелодичный колокольный звон.

Ленита снова принялась подсматривать. В арестантской все уже стало видно.

В углу высился крепко сбитый деревянный помост, натертый до блеска грязными человеческими телами. Доска в нижней части помоста была распилена вдоль, и обе части накладывались друг на друга: одна крепилась дверной петлей, другая – амбарным замком. В верхней и нижней части распиленной доски были вытесаны полукруглые отверстия, которые при наложении образовывали правильные круги сантиметров десять в диаметре. Это были колодки.

На помосте, с ногами в колодках, укрытый старым, грязным, изодранным бурым одеялом, спал на спине беглый раб.

От колокольного звона он проснулся. Схватившись обеими руками за колено, он сел, потянулся всем своим затекшим телом и снова лег.

Дверь отворилась, и вошел управляющий в сопровождении двух метисов, которые поймали беглеца.

–?Ну, парень! – крикнул метис.– Сейчас будет тебе и кофе, и шоколад, и все, что угодно. Всыплю тебе как следует. Полсотни горячих тебе положено, чтобы бегать неповадно было. Ты что, не знаешь, что от этого убыток хозяину? Сейчас я тебя этой плеточкой всего разукрашу!

И он свирепо потряс плетью – этим мерзким, гнусным, отвратительным орудием, зато простым и в обращении и в изготовлении, когда берется полоска сыромятной кожи пяди в три длиной и в два пальца шириной, разрезается вдоль, но не до конца ни с одной, ни с другой стороны. Замачивается в воде, затем отжимается и прибивается гвоздями для просушки. Когда кожа как следует затвердеет, она с одной стороны крепится к рукоятке, а с другой стороны надрезается перочинным ножиком, чтобы получилось два хвоста. Вот и все.

Управляющий разомкнул колодки, и несчастный негр поднялся, дрожа всем телом. Лицо его перекосилось от страха. Он рухнул на колени, воздел руки к небу и сложил узловатые пальцы в умоляющем жесте.

Это была крайняя степень падения человека, когда им овладевает чисто животный страх. Он внушал одновременно и сострадание, и отвращение.

–?Ради Бога, клянусь святым Бенедиктом, больше не убегу!

И он разрыдался от отчаяния.

–?Не шуми, парень,– отозвался управляющий.– Хозяин велел – значит, так нужно.

–?Позовите хозяина!

–?Хозяин спит, нельзя его беспокоить. Покончим с этим. Спускай штаны и ложись.

–?Пресвятая Богородица, спаси меня!

–?Богородицу призываешь, а сам удрать хотел! – нетерпеливо крикнул метис.– Давай, давай – скорее покончим с этим.

Несчастный оглядывался по сторонам, словно ища лазейку. Но укрыться было негде, и он смирился. Дрожащими руками он медленно расстегнул грязные штаны, упавшие к его щиколоткам и обнажившие тощие ягодицы, и без того уже густо испещренные рубцами. Метис встал слева, чуть поодаль, слегка наклонился, отставил назад левую ногу, взмахнул плетью справа налево – быстро, сильно, но не напрягаясь, умело, искусно, элегантно, как профессионал, обожающий свое дело.

Два жестких, крепких, звучных ремня со свистом впились заостренными концами в кожу беглеца. Две белесых полоски с неровными краями образовались на лиловой коже правой ягодицы.

Негр испустил ужасный вопль.

Плеть мерно вздымалась и со свистом опускалась, облизывая и рассекая голое тело. Появились первые капли крови, словно жидкие рубины, потом они слились в ручейки и потекли на пол.

Негр извивался точно уж на сковородке, впивался ногтями в земляной пол, мотал головой, кричал и выл.

–?Раз! Два! Три! Пять! Десять! Пятнадцать! Двадцать! Двадцать пять!

На минуту палач остановился, но не для того, чтобы отдохнуть – он ничуть не устал,– а для того, чтобы продлить удовольствие. Так завзятый чревоугодник не спешит употребить изысканное лакомство.

Он перешагнул через негра, встал в другую позу и принялся махать плетью в противоположном направлении, нанося удары по другой ягодице.

–?Раз! Два! Три! Пять! Десять! Пятнадцать! Двадцать! Двадцать пять!

Вопли негра стали хриплыми и сдавленными. Его курчавые волосы были перепачканы землей, которая от пота превратилась в липкую массу.

Метис положил плеть на помост с колодками и произнес:

–?А теперь польем рассольчиком, чтобы покрепче запомнил.

И, взяв из рук управляющего заранее припасенный тыквенный сосуд, он вылил содержимое на истерзанную плоть.

Негр выгнул спину, словно кот. Из его глотки вырвался сдавленный рев, в котором уже не угадывалось ничего человеческого, и он потерял сознание.

Лениту всю трясло от наслаждения. Она побледнела, глаза метали молнии. Ее била лихорадка. Жестокая, ледяная улыбка кривила ей рот, обнажая ослепительно белые зубы и розовые десны.

Свист плети, корчи и крики истязуемого, струйки крови опьяняли ее, сводили с ума, доводили до неистовства. Она нервно ломала руки и притопывала ногами. Словно весталке на гладиаторских играх, ей хотелось повелевать жизнью и смертью; хотелось продолжать истязание, покуда жертва не лишится жизни; хотелось дать знак большим пальцем – pollice verso![4]4

Pollice verso! (лат.) – добей его!

[Закрыть] ,– чтобы поверженного добили.

Она вся дрожала от неведомых прежде ощущений, от болезненного сладострастия. Вот рту она чувствовала привкус крови.