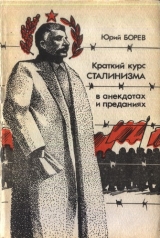

Текст книги "Краткий курс сталинизма"

Автор книги: Юрий Бореев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)

КУЛЬМИНАЦИЯ ВОЙНЫ «..НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ...»

От края до края по степи растянулась пехотная дивизия. Что впереди, что позади ― равнина да снег. Труден марш. Хорошо еще ― ветер в спины. Подняли воротники шинелок бойцы, шапки-ушанки опущены, шаг греет, а все равно студено на крутом и пронзительном снежном суховее. Быстро гаснет за последней шеренгой ее широкий след. А из снежной мглы возникает уже новая шеренга, новая рота идет. И поет, свистит ветер.

Далеко впереди в белой мути замельтешилось что-то живое стало расти, приближаться, и уже можно было догадаться, что навстречу идут люди, много людей. Солдаты стали всматриваться. Человек средних лет, с осанистой бородой, тоже глядел пристально, так, что слезы навернулись на глаза и он, сняв рукавицу, приложил к ним ладонь. Пожилой солдат, шагающий с бородачом в одной шеренге, пригорюнился и уверенно предположил худшее: «Отступаем». Никто не ответил. Все продолжали всматриваться. Стало видно, что идет колонна, и потом обозначились по краям ее конвоиры. И тогда оживились солдаты и стели тихонько подталкивать друг друга локтями.. А рыжий парень обрадовано воскликнул:

– Ребята, пленных ведут! А колонна все приближалась. И уже можно было различать разношерстно и плохо одетых людей всякого возраста.

Наступила тишина. Солдаты сосредоточились, насупились. В тишине стал слышен скрип снега под ногами двух сближавшихся людских потоков.

А тот молодой рыжий солдат, который сперва подумал, что ведут пленных, теперь присвистнул и почему-то шепотом выговорил:

– Свои...

Дивизия и встречная колонна поравнялись. Некоторые заключенные стали с любопытством разглядывать проходящих мимо солдат. Другие ― с молчаливым и равнодушным упорством, не поднимая головы, продолжали идти навстречу ударам ветра.

Солдаты всматривались во встречных: то ли кого-то искали, то ли что-то хотели разглядеть и понять. Некоторые люди в колонне отвечали на их взгляды, кто угрюмо, кто зло, кто виновато, а кто почти незаметным ободряющим кивком, или даже слабым движением губ, отдаленно напоминающим улыбку.

Бородач обратился к командиру:

– Разрешите выйти из строя.

Командир кивнул, и солдат отошел в сторону и очутился между двумя встречными потоками. Он, стараясь сохранить равновесие, стал поправлять обмотку. Его покачнуло, и он чуть не упал в сторону колонны.

Конвоир остановился и добродушно сказал:

– К нам захотел? Можем по 58-й пристроить.

Солдат вежливо принял шутку, потом притопнул ногой: примерился, споро ли будет.

– Что это вы? ― кивнул он головой в сторону арестантской колонны.

Стражник нехотя пояснил:

– От Гитлера спасаем...

И пошел конвоир, винтовка наперевес, в одну сторону, а солдат, винтовка за спиной, поспешил в другую. Он настиг свою шеренгу и стал ладиться в ногу. Наконец, зашагал вместе со всеми тяжелым, неспешным шагом, рассчитанным на долгую дорогу и нескорый привал.

А колонна заключенных все шла и шла мимо двигающейся к фронту дивизии. И пар стоял над людскими потоками. И казалось, что два состава бесконечно идут один мимо другого. Снег заглушил и почти поглотит звуки мерного шага солдатских сапог и нестройный топот арестантов. И вдруг из глубины колонны военных: ломкий и звенящий от мороза голос затянул:

― Вставай, страна огромная!

Голос сразу же захлебнулся: то ли от порыва ветра, то ли от тишины, то ли от ощущения бескрайности расстояния, которое ему предстояло охватить. Но бойцы не дали угаснуть песне, где-то в головных шеренгах Повторили строку и повели песню дальше:

Вставай на смертный бой,

Заключенные во встречной колонне встрепенулись, так, будто бы этот призыв относился и к ним.

А дивизия уже подхватила:

С фашистской силой черною,

С проклятою ордой...

Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна...

Тут некоторые из заключенных робко, как бы стесняясь, подхватили песню. На смельчаков, дивясь, стали оглядываться другие заключенные. Но уже вся колона зажила каким-то иным ритмом, чуть-чуть отогрелась изнутри и поверила в песню:

Не смеют крылья черные

Над Родиной летать,

Поля ее просторные,

Не смеет враг топтать.

Плечи заключенных разогнулись, глаза у многих увлажнились, а у иных, напротив, обрели неестественно сухой огненный блеск. И вот уже и эта колонна пошла с песней. Мощный хор огласил степь. Это солдаты и арестанты выдохнули из себя слова:

Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна.

И-дет вой-на народная

Свя-щен-ная вой-на.

Заключенные взяли ногу. Пошла чеканить шаг разномастная обувка: ботинки, валенки, полуботинки, сапоги, калоши, даже туфли модельные.

Дадим отпор губителям

Всех пламенных идей.

Тут некоторые конвоиры как бы опамятовались и стали кричать на заключенных, а некоторые даже грозить. Мол, кончай петь, не арестантское это дело. А один молодой и особо внимательный к службе стражник совсем было замахнулся прикладом:

– Неча советские песни поганить!

Но потом он постеснялся справлять свою суровую работу на глазах у солдат. У песни был такой могучий голос и такой всепокоряющий ритм, что вот уже и сами конвоиры пошли торжественно, винтовки наперевес, как на параде, некоторые даже подхватили песню. Ноги рубят и отсчитывают такт. На мгновение металлический гул двух встречных составов снова врывается в песню, но она перекрывает все шумы. Два встречных людских потока, охваченные одним порывом, на едином дыхании поют. И теперь уже поют совершенно все: и даже те конвоиры, которые только что кричали на заключенных и хотели загасить песню, поют вместе со всеми:

Идет война народная,

Священная война.

В обе стороны степи идет песня, и один ее вал накатывается на другой, сшибается, плещется. И когда в одну сторону плывет еще припев, в другую уже взлетает новая строка.

И люди смотрят за край степи восторженными глазами. Они поют. И это уже не походный марш, а хорал, сотрясающий землю. Звуки уходят в самое небо, отражаются от него, как от свода, и снова падают на заснеженную землю. И посчастливели омытые музыкой, исступленные лица солдат, заключенных и конвоиров. Рты отверсты. Лица вдохновенно искажены поющими ртами. И с яростным фанатизмом, вкладывая всю страсть, как будто от судьбы этой песни зависит судьба мира, поют о священной народной войне. И кажется, что теперь уже нет на земле такой силы, которая могла бы заглушить эту песню или противостоять этим людям. И вот уже разминулись два бесконечных потока и пошли, не оглядываясь, в обе стороны степи, унося на плечах разные судьбы, но одну и ту же песню. И до самого горизонта то замирая, то вспыхивая, приглушаясь далью, звенело

Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна,

Идет война народная,

Священная война.

ЧУВСТВО ЮМОРА

В 43-м году на совещании в Ставке, прогуливаясь по комнате, Сталин обратился к Еременко: «А вы, товарищ Еременко, все еще на свободе?» Еременко вернулся домой напуганный, расстроенный, попрощался с женой, приготовился к аресту. Однако прошел день, два, неделя ― его никто не трогает.

В начале 44-го года на совещании история повторилась, и Еременко решил: ну все, я погиб. Однако опять все обошлось. В конце того же года его вновь вызвали в Ставку. Еременко ехать боялся: попадется на глаза Сталину, а тот вспомнит свои слова... Однако ехать надо. Во время совещания Сталин подходит к нему и снова говорит: «Понять не могу, почему вас до сих не арестовали». И в этот раз все обошлось. Эпизод повторился и в начале 45-го года. А после войны на банкете в честь победы Сталин сказал: «В самые трудные дни войны мы не теряли оптимизма и чувства юмора. Не правда ли, товарищ Еременко?»

ГОПАК НИКИТЫ

Вечером 6 ноября на даче у Сталина был устроен праздничный ужин в ознаменование годовщины Октября. Во время застолья Сталину принесли депешу, он прочитал ее и громко объявил: «Киев взят!» Потом приказал: «Пляши, Никита! Пляши!» ― и не успокоился, пока Хрущев действительно не пошел в пляс.

БЛАГОДЕТЕЛЬ НАРОДОВ

В середине 40-х годов Сталин произвел насильственное переселение чечено-ингушей и ауховцев. Огромное количество их погибло в пути. Особенно много умерло молодых женщин. Везли этих людей в товарных вагонах, в каких перевозят скот. На остановках охрана никого не выпускала из вагонов. Туалетов в товарных вагонах нет, и горянки погибали от уремии: они не могли мочиться при мужчинах.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ АРЕСТ ЕЩЕ ОДНОГО НАРОДА

Даниялов стал партийным руководителем Дагестана в конце 30-х годов и пробыл в этой должности до 68-го года (30 лет! Да еще каких!). В 70 г. он с вершин власти, «отступив на заранее подготовленные позиции» в науку, перешел на работу в Институт востоковедения и защищал докторскую диссертацию о социалистическом строительстве в Дагестане, Ее не утверждали, так многие дагестанские ученые и деятели культуры опротестовывали эту работу, помня о старых грехах Даниялова, проводившего в жизнь жестокую сталинскую политику репрессий. Никто из этих людей не догадывался, что при всем том Даниялов ― благодетель и даже спаситель своего народа.

В конце войны, когда калмыки, кабардино-балкарцы, чечены были уже выселены и вымирали от холода, голода и тоски по родине в Сибири и Казахстане, Сталин отдал приказ выселить народы Дагестана. Даниялов получил предписание содействовать этой акции и был, видимо, единственным человеком, который во всем народе знал о предстоящей трагедии. От Махачкалы до Дербента на 200―300 километров стояли пустые товарные вагоны, подготовленные к операции переселения.

И тут Даниялов не выдержал и, спасая свой народ, пошел на смертельный риск. Он поехал в Москву. Через Микояна вышел на Берия и попытался сделать его своим союзником по спасению Дагестана. Берия разговаривал с ним презрительно-иронично.

– Не понимаю, тебе что, жизнь надоела? Ты ведь знаешь, что уже есть приказ Сталина. Ты что, против? Тогда стань к стенке, и в порядке одолжения я лично тебя расстреляю.

Разговор с Берия не дал положительных результатов я было ясно, что через день-другой он получит санкцию от Сталина на арест Даниялова. Однако Даниялов уха шел ва-банк. Через того же Микояна он попадает на прием к Сталину.

Даниялову удалось отчасти убедить, отчасти даже запугать Сталина: мол, дагестанцы ― преданный советской власти народ, это большой народ, имеющий опыт борьба за свободу в годы царизма, имеющий традиции газавата, традиции Шамилия. Война Шамиля с Россией имела международный резонанс. Сейчас акция выселения не пройдет бесследно и бескровно. Тихо и мирно провести ее не удастся. Народ уйдет в горы и будет сопротивляться. Это отвлечет силы от фронта. Нет смысла проводить эту акцию.

Неожиданно Сталин повеселел и сказал:

– Хорошо! Не будем выселять, только дай в армию 30 тысяч солдат. Сумеешь?

– Сумею.

Даниялов благополучно вернулся в Махачкалу и срочно поставил в армию 30 тысяч дагестанцев сверх всех мобилизационных норм. Большинство из них не вернулось с войны, так как они оказались необучены, или слишком молоды, или слишком стары. Своей жизнью они купили существование родной горной страны Дагестан не знает о своем спасителе, которому он когда-нибудь, возможно, поставит памятник и которого воспринимает только с одной, известной ему, стороны ― палач своего народа. И это правда, но не вся. Он палач-спаситель.

БЕГЛЕЦЫ

Во время переговоров Сталина об участии поляков в войне с немцами представитель Лондонского правительства Польши спросил о судьбе тысяч польских офицеров, интернированных во время входа советской армии в Польшу в 30―40-м гг. Сталин с издевкой ответил:

– Они бежали в Маньчжурию.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ

Во время московской встречи де Голля со Сталиным шел разговор о крайне секретных военных планах, которые важно было сохранить в тайне даже от британских союзников. Всю беседу переводил дипломат Александр Антонович Трояновский, и только он присутствовал на ней. По окончании разговора де Голль подчеркнул, как важно, чтобы об этой беседе знали только они вдвоем― Сталин и де Голль. Трояновский перевел эту фразу и с ужасом должен был перевести на французский ответ Сталина:

– Нас и было двое.

Мудрый де Голль поблагодарил за обещание хранить тайну переговоров и тут же заметил, что мсье Трояновский отлично помог обмену мнениями и он ― де Голль будет рад при последующих встречах со Сталиным пользоваться услугами именно этого переводчика.

Предосторожность де Голля не была излишней.

ПРИДВОРНЫЙ ЭТИКЕТ

Де Голль заметил, что когда за столом Сталин предлагал тосты за членов Политбюро и каждый из них торопливо шел вдоль всего стола чокнуться с вождем, Сталин внимательно следил за этим проходом: не загордился ли кто-нибудь из соратников, не замешкался ли, нет ли излишнего достоинства и излишней медлительности в походке. Это было испытание на верность.

Во время застолий таким же испытанием служили шутовские специальности соратников: у Микояна ― садиться в кресло на подложенный в него торт, у Хрущева ― плясать по команде гопак.

ШУТОЧКИ

Черчилль услышал от Сталина, что для решения какого-то вопроса следует расстрелять 50 тысяч. Рузвельт пошутил: достаточно 49. Черчилль, сказал, что он предпочитает быть расстрелянным сам, чем слушать такие слова. Он встал из-за стола и вышел в другую комнату. Через минуту к нему подошли Сталин и Молотов. Сталин обнял Черчилля за плечи и уговаривал вернуться, сказав, что все это была шутка. Черчилль не поверил, но вернулся.

«ДА» И «НЕТ»

Сталин разговаривает с Черчиллем по телефону;

– Нет... нет... нет... нет... нет... нет... да.

Корреспондент:

– Товарищ Сталин, разрешите узнать, на какой вопрос вы ответили «да».

– Черчилль спросил, хорошо ли я его слышу.

ПРИЕЗД ПОБЕДИТЕЛЯ

В 1945 году Сталин должен был прилететь в Берлин для участия в Потсдамской конференции. Подготовили аэродром, разминировали посадочные полосы. Руководил этим генерал-полковник Иван Лукич Туркель. Ему было доложено, что все в порядке. Он же, не привыкший в серьезных делах полагаться на других, сам проверил аэродром и нашел мину. За это был награжден орденом. Однако Сталин не прилетел, а приехал поездом. Это была его хитрость, о которой до последнего момента не знала даже охрана.

Руководителем кинохроники только что стал известный режиссер игрового кино Сергей Апполлинариевич Герасимов. Он распорядился запечатлеть на пленку приезд Черчилля, Трумена и Сталина. Кадры торжественного приезда Черчилля и Трумена были сняты. Приезд Сталина ввиду засекреченности снят не был. Обратились в секретариат Сталина, и там посоветовали снять главу советской делегации во время прогулки по аллеям его резиденции. Киноаппарат решено было спрятать в зарослях аллеи. Однако оператор, боясь, что кто-нибудь из охраны, не разобравшись, в чем дело, выстрелит, вел съемку прямо на аллее.

Смонтированный фильм показали Сталину. Он увидел торжественный церемониал встречи Черчилля и Трумена и себя, в одиночестве разгуливающего по аллее. Вождь разгневался и, не досмотрев хронику, вышел из зала. Тут же Герасимов был снят с руководства хроникальным кинематографом.

СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА О БЕГЕМОТЕ

Для разработки операции по взятию Кенигсберга к Сталину были вызваны многие военные. Выслушав доклады о планах операции, он задал один показавшийся всем странным вопрос:

– А как вы собираетесь брать зоопарк?

Никто не мог ответить, так как никто об этом не думал и не понимал в чем дело.

Сталин пояснил:

– Знаете ли вы, что в кенигсбергском зоопарке находится уникальный бегемот, самый старый из живущих в зоопарках мира. Он имеет большую ценность. Надо постараться взять его живым и невредимым.

План операции пришлось пересмотреть, чтобы учесть интересы бегемота. В ходе боя на тиргартен был сброшен десант. Оставшимися в живых десантниками бегемот был взят в плен живым.

Неожиданное познание Сталина, как всегда в таких случаях, объяснялось усилиями его референтов.

Странно только, почему референты не подготовили в свое время сведений о Дрезденской галерее, и ее спасение было делом случайной и героической самодеятельности сержанта-художника. И почему они не подготовили данных о том, что в том же Кенигсберге хранилась вторая студенческая запись курса лекций Гегеля по эстетике. По первой из записей проделана публикация «Эстетики» Гегеля во всех изданиях мира. Кенигсбергская запись могла бы быть сличена с опубликованной, и можно было бы восстановить реальный текст Гегеля более аутентично. Об этой рукописи мне рассказал профессор Бассенге. В 60-х годах я предпринял попытки найти концы этой рукописи в Калининграде. Однако безуспешно. Есть сведения, что из Кенигсбергского университета и городской библиотеки многие книги и рукописи были вывезены в Минск и в Прибалтику. Судьба их неизвестна. Впрочем, хорошо, что удалось спасти хотя бы бегемота.

СПОСОБ КОМАНДОВАНИЯ

Незадолго перед смертью маршал Рокоссовский сказал:

– Этот недоучка только мешал воевать. Мы ― командующие ― его обманывали: любому самому несуразному его распоряжению поддакивали, а действовали по-своему.

ПОРАЖЕНИЕ, ПРЕВРАЩЕННОЕ НАРОДОМ В ПОБЕДУ

В предвоенный период были последовательно уничтожены шесть руководителей Военно-Воздушных Сил СССР, а седьмой смещен. К Отечественной войне Воен-но-Воздушные Силы страны были так же обезглавлены, как и другие рода войск.

Перед войной Сталин уничтожил большую часть офицерского корпуса и почти всех командующих Красной Армии, на два года задержал внедрение грозного ракетного оружия («катюша»), многих лучших инженеров и конструкторов-оружейников арестовал (Туполева, Королева и других), иных уничтожил (Лангемака, Клейменова), самоуверенно не внял предупреждениям наших разведчиков, дипломатов и специалистов по Германии о готовящемся нападении вермахта на нашу страну, провалил всю дипломатическую кампанию по организации сопротивления фашизму и предотвращению войны, снабдил Гитлера продовольствием и стратегическим сырьем, истребил или заключил в лагеря миллионы людей призывного возраста, выключив их из его дела обороны, и отвлек на содержание в заключении огромную армию охранников. Сталин, пренебрегши доводами Жукова и других военных специалистов, проиграл Киевскую и Харьковскую операции и обрек сотни тысяч бойцов на гибель и плен. Ни один полководец мира не сделал столько для поражения своего народа в войне, сколько сделал Сталин. Он проиграл войну, что заставило народ под угрозой иноземного господства мобилизовать свои последние силы и проявить невиданный героизм для спасения Родины. Великую Отечественную войну народ выиграл вопреки Сталину.

СТАЛИН И РАЗОБЩЕНИЕ МАРШАЛОВ

20 января 1989 года Мария Жукова опубликовала ранее никому не известный отрывок из воспоминаний ее отца ― маршала Жукова. Этот ценный мемуарный материал был назван автором «Коротко о Сталине». В этих воспоминаниях отмечается, что Сталин при проведении крупнейших операций, когда они удавались, старался отвести в тень их организаторов, себя же выставлял на первое место, прибегая для этого к таким приемам: обзванивал по телефону командование и штабы фронтов, армий и порой корпусов и давал советы и указания. Так создавалась видимость того, что верховный главнокомандующий все держит в своих руках. Только под конец войны, точнее, после битвы на Курской дуге Сталин научился ориентироваться в военных вопросах. Когда наши войска перенесли военные действия за линию советской границы, Сталин ликвидировал институт представителей Ставки и переключил управление всеми фронтами непосредственно на Ставку. Василевскому при этом было приказано командовать 3-м Белорусским фронтом, Жукову ― 1-м Белорусским (прямо выходившим на берлинское направление) вместо Рокоссовского, а последнему был дан 2-й Белорусский. Рокоссовский при этом обиделся, особенно на Жукова. «С этого момента между Рркоссовским и мною ― говорит Жуков,―уже не было той сердечной, близкой, товарищеской дружбы, которая была между нами долгие годы. И чем ближе был конец войны, тем больше Сталин интриговал между маршалами, зачастую сталкивал их «лбами», сея рознь, зависть и подталкивая их к славе на нездоровой основе». Особенно многого добился Сталин в разобщении Жукова и Конева. Жуков рассказывает ряд подробностей, свидетельствующих об этом разобщении и даже о неблаговидных поступках Конева по отношению к Жукову, спровоцированных сталинскими интригами. Эти подробности опубликованы в вышеупомянутой статье Жукова. Хочу передать свидетельство об этом «с другой стороны». В юности я приятельствовал с дочерью маршала Конева Майей, у нас была общая компания. Изредка бывал в доме Ивана Степановича Конева и немного разговаривал с ним. Из общения с этой семьей еще при жизни Сталина (в 1946 году) я вынес показавшееся мне тогда странным свидетельство разобщенности между полководцами в конце войны. Получалась вот такая картина. В конце апреля 1945 года войска Конева и войска Жукова атаковали Берлин. Войска Конева успешней продвинулись к рейхстагу и даже начали его штурм, не успев еще подавить сопротивление сосредоточенных там немецких сил. Узнавший об этом Жуков, пользуясь более высоким должностным положением, с согласия Сталина приказал войскам Конева отступить и переориентироваться на пражское направление. Почти взятый, но отданный немцам рейхстаг Жуков приказал брать вновь своим войскам, чтобы честь взятия главной цитадели Третьего рейха принадлежала ему. Видимо, дух соперничества, тщеславие и сальеризм, всегда мучившие душу Сталина, ему удалось привить и славнейшим из маршалов Великой Отечественной войны. Впрочем, перед войной Сталин добился еще большего успеха: одни маршалы судили и уничтожали других, а потом гибли сами.